L’étude de la formation du mariage suppose d’envisager, dans un premier temps, les conditions du mariage, après quoi il convient de traiter, dans un second temps, la sanction du non-respect desdites conditions.

I) Les conditions de formation du mariage

La formation du mariage est subordonnée à la satisfaction de conditions de fond et de conditions de forme.

A) Les conditions de fond

Les conditions de fond du mariage tiennent cumulativement :

- Aux qualités physiques des époux

- À la capacité juridique des époux

- Au consentement des époux

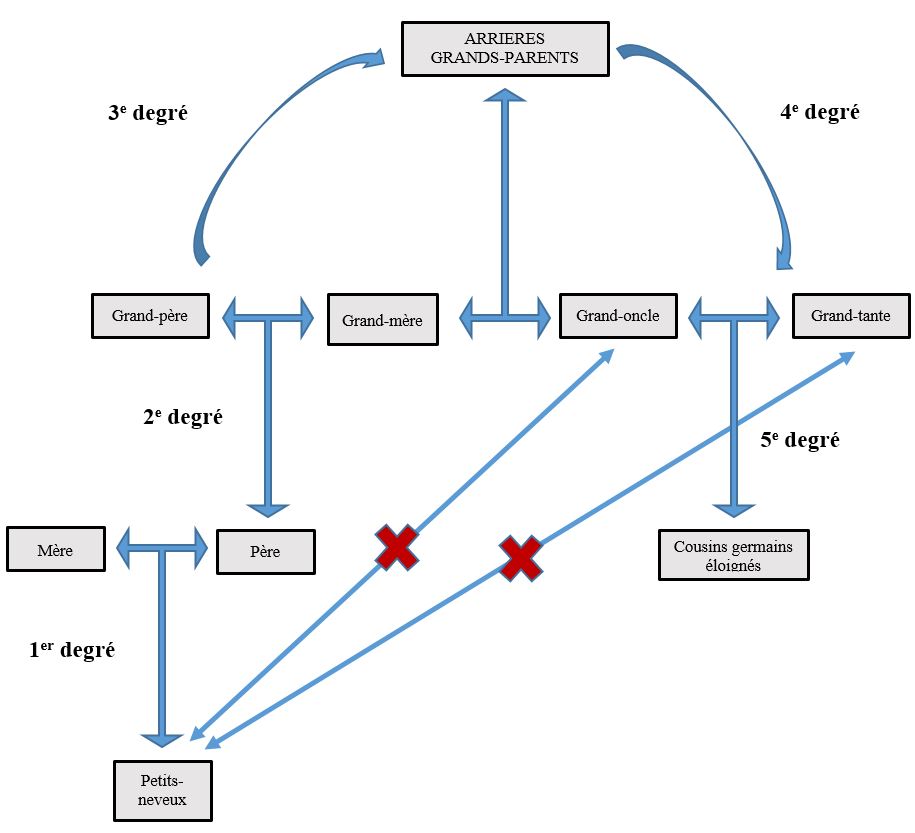

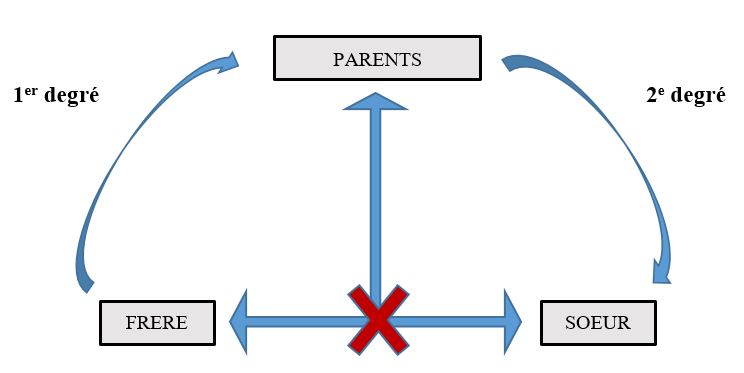

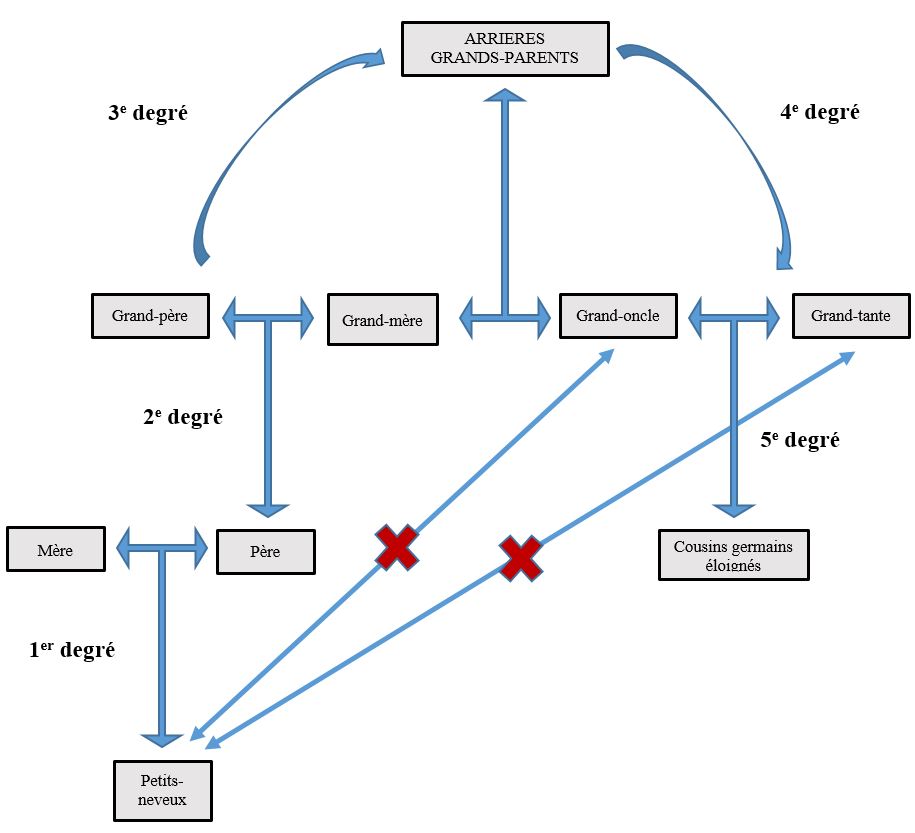

- À la parenté des époux

- À la situation conjugale des époux

- Les conditions tenant aux qualités physiques des époux

a) L’indifférence du sexe

Aux termes de l’article 143 du Code civil « le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. »

Ainsi, le mariage n’est-il plus réservé aux seuls couples hétérosexuels, comme cela a été le cas jusqu’à la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, dite loi Taubira.

L’adoption de cette loi, qui a été présentée comme visant à lutter contre les discriminations et à reconnaître de nouveaux droits, met un terme au long débat jurisprudentiel, d’où il est ressorti que, si aucune norme constitutionnelle, internationale ou européenne n’impose d’ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe, aucune de ces normes de l’interdit.

Aussi, le législateur a-t-il été invité par les juridictions nationales à prendre ses responsabilités en se prononçant sur l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe.

==> L’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2007

L’un des éléments déclencheurs du mouvement tendant à la reconnaissance du « mariage pour tous » est, sans aucun doute, le mariage célébré entre deux hommes, le 5 juin 2004, par Noël Mamère, alors maire de la commune de Bègles en Gironde.

Cet évènement, porté sur le devant de la scène à grand renfort de médias a été l’occasion pour les tribunaux français de préciser la portée des articles du code civil relatifs au mariage.

Par jugement du 27 juillet 2004, le mariage célébré en violation de l’article 144 du Code civil a été annulé.

Cette décision a été confirmée en appel par la Cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 19 avril 2005 (CA Bordeaux, 19 avr. 2005, n° 04/04683).

Les juges ont estimé, dans cette décision, qu’il n’existe « dans les textes fondamentaux européens et dans la jurisprudence européenne aucune contradiction avec la législation française interne relative au mariage, laquelle ne concerne que des personnes de sexe différent. Comme le premier juge, la cour considère que la différence de sexe est une condition de l’existence même du mariage, condition non remplie dans le cas de l’acte relatif à Stéphane C. et Bertrand C.. La célébration organisée par eux le 5 juin 2004 devant l’officier d’état civil de Bègles ne peut être considérée comme un mariage. Ainsi que le soutient le ministère public, l’acte qui en a été dressé n’a pas d’existence juridique et son écriture doit être annulée, avec transcription en marge de l’acte de naissance des intéressés et de l’acte lui-même ».

Pour aboutir à cette solution, ils se réfèrent notamment au Discours préliminaire sur le Projet de Code civil rédigé par Portalis lequel écrivait en 1804 que :

« on ne doit point céder à des prétentions aveugles. Tout ce qui est ancien a été nouveau… nous sommes convaincus que le mariage, qui existait avant l’établissement du christianisme, qui a précédé toute loi positive, et qui dérive de la constitution même de notre être, n’est ni un acte civil, ni un acte religieux, mais un acte naturel qui a fixé l’attention des législateurs… le rapprochement de deux sexes que la nature n’a faits si différents que pour les unir, a bientôt des effets sensibles. La femme devient mère… l’éducation des enfants exige, pendant une longue suite d’années, les soins communs des auteurs de leurs jours… Tel est le mariage, considéré en lui-même et dans ses effets naturels, indépendamment de toute loi positive. Il nous offre l’idée fondamentale d’un contrat proprement dit… ce contrat, d’après les observations que nous venons de présenter, soumet les époux, l’un envers l’autre, à des obligations respectives, comme il les soumet à des obligations communes envers ceux auxquels ils ont donné l’être, les lois de tous les peuples policés ont cru devoir établir des formes qui puissent faire reconnaître ceux qui sont tenus à ces obligations. Nous avons déterminé ces formes ».

Ainsi donc, comme le premier juge, la cour d’appel en conclut qu’en droit interne français le mariage est une institution visant à l’union de deux personnes de sexe différent, leur permettant de fonder une famille appelée légitime.

La notion sexuée de mari et femme est l’écho de la notion sexuée de père et mère. Cette différence de sexe constitue en droit interne français une condition de l’existence du mariage.

Pour cette raison, le mariage contracté entre deux personnes de même sexe doit être annulé.

Par un arrêt du 13 mars 2007, la Cour de cassation a validé l’arrêt rendu par la Cour de d’appel de Bordeaux le 19 avril 2005 (Cass. 1ère civ. 13 mars 2007, n°05-16.627).

La première chambre civile a considéré que « selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ; que ce principe n’est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui n’a pas en France de force obligatoire ».

Lors de l’audience de la première chambre civile de la Cour de cassation, l’avocat général avait déclaré que, compte tenu des enjeux de société importants et de la dimension politique des réponses pouvant être apportées à la question, « abandonner à la seule autorité judiciaire le soin de se prononcer (…) paraît exiger du juge qu’il accomplisse une tâche excédant les limites permises de son action ».

| Cass. 1ère civ. 13 mars 2007 |

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 19 avril 2005), que, malgré l’opposition notifiée le 27 mai 2004 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, le maire de la commune de Bègles, en sa qualité d’officier d’état civil, a procédé, le 5 juin 2004, au mariage de MM. X... et Y... et l’a transcrit sur les registres de l’état civil ; que cet acte a été annulé, avec mention en marge des actes de naissance des intéressés ;

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l’arrêt d’avoir annulé l’acte de mariage dressé le 5 juin 2004, avec transcription en marge de cet acte et de leur acte de naissance, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en retenant que la différence de sexe constitue en droit interne français une condition de l’existence du mariage, cependant que cette condition est étrangère aux articles 75 et 144 du code civil, que le premier de ces textes n’impose pas de formule sacramentelle à l’échange des consentements des époux faisant référence expressément aux termes "mari et femme", la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu’il y a atteinte grave à la vie privée garantie par l’article 8 de la Convention lorsque le droit interne est incompatible avec un aspect important de l’identité personnelle du requérant ; que le droit pour chaque individu d’établir les détails de son identité d’être humain est protégé, y compris le droit pour chacun, indépendamment de son sexe et de son orientation sexuelle, d’avoir libre choix et libre accès au mariage ; qu’en excluant les couples de même sexe de l’institution du mariage et en annulant l’acte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour d’appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que par l’article 12 de la Convention se trouve garanti le droit fondamental de se marier et de fonder une famille ; que le second aspect n’est pas une condition du premier, et l’incapacité pour un couple de concevoir ou d’élever un enfant ne saurait en soi passer pour le priver du droit visé par la première branche de la disposition en cause ; qu’en excluant les couples de même sexe, que la nature n’a pas créés potentiellement féconds, de l’institution du mariage, cependant que cette réalité biologique ne saurait en soi passer pour priver ces couples du droit de se marier, la cour d’appel a violé les articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

4°/ alors que si l’article 12 de la Convention vise expressément le droit pour un homme et une femme de se marier, ces termes n’impliquent pas obligatoirement que les époux soient de sexe différent, sous peine de priver les homosexuels, en toutes circonstances, du droit de se marier ; qu’en excluant les couples de même sexe de l’institution du mariage, et en annulant l’acte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour d’appel a violé les articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que le libellé de l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’écarte délibérément de celui de l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il garantit le droit de se marier sans référence à l’homme et à la femme ; qu’en retenant que les couples de même sexe ne seraient pas concernés par l’institution du mariage, et en annulant l’acte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour d’appel a violé l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Mais attendu que, selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ; que ce principe n’est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui n’a pas en France de force obligatoire ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

|

Par la suite, ni le Conseil constitutionnel, ni la Cour européenne des droits de l’homme n’ont jugé que l’interdiction faite aujourd’hui par notre législation aux couples de personnes de même sexe de se marier était contraire à la Constitution ou à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

==> La décision du Conseil constitutionnel du 28 janvier 2011

En janvier 2011, le Conseil constitutionnel est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation, posée par deux femmes – Corinne C. et Sophie H. – qui désiraient se marier ensemble (Décision n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011).

Elles entendaient contester la constitutionnalité du dernier alinéa de l’article 75 du Code civil aux termes duquel l’officier d’état civil « recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour époux : il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. »

La question prioritaire de constitutionnalité portait également sur la conformité de l’article 144 du Code civil qui, en son temps, prévoit que « l’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus ».

Selon les requérantes, l’interdiction du mariage entre personnes du même sexe et l’absence de toute faculté de dérogation judiciaire porteraient atteinte à l’article 66 de la Constitution et à la liberté du mariage.

L’ouverture du mariage aux seuls couples hétérosexuels méconnaitrait, en outre, le droit de mener une vie familiale normale et l’égalité devant la loi.

En premier lieu, le Conseil constitutionnel répond, en substance, que conformément à l’article 34 de la Constitution, il appartient au seul législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.

Les juges de la rue de Montpensier ajoutent que le Conseil constitutionnel n’est nullement investi d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, en conséquence de quoi il est incompétent pour se prononcer sur les choix du législateur, dès lors qu’ils sont conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit.

En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel considère que, si le dernier alinéa de l’article 75 et l’article 144 du code civil ne font pas obstacle à la liberté des couples de même sexe de vivre en concubinage dans les conditions définies par l’article 515-8 de ce code ou de bénéficier du cadre juridique du pacte civil de solidarité régi par ses articles 515-1 et suivants, il n’en demeure pas moins que le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe

En dernier lieu, il affirme que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

Aussi, en déduit-il qu’en maintenant le principe selon lequel le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, le législateur a, dans l’exercice de la compétence que lui attribue l’article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d’un homme et d’une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille

En conséquence, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation ; que, par suite, le grief tiré de la violation de l’article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

La position du Conseil constitutionnel a été confirmée par la Cour européenne des droits de l’Homme.

==> Décision de la Cour européenne des droits de l’Homme du 24 juin 2010

Dans un arrêt Schalk et Kopf c/ Autriche du 24 juin 2010, la Cour européenne des droits de l’homme, relevant l’absence de consensus des États membres du Conseil de l’Europe sur ce point, a jugé que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’imposait pas aux États parties l’obligation de permettre le mariage des couples homosexuels.

Elle relève que « à ce jour, pas plus de six sur quarante-sept États parties à la convention autorisent un tel mariage ».

Elle observe encore que « le mariage possède des connotations sociales et culturelles profondément enracinées susceptibles de différer notablement d’une société à une autre. Elle rappelle qu’elle ne doit pas se hâter de substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales, qui sont les mieux placées pour apprécier les besoins de la société et y répondre ».

Pour cette raison, elle refuse ainsi d’imposer aux États parties d’ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe.

La Cour a en outre rejeté le grief selon lequel l’interdiction du mariage entre les deux requérants emportait une discrimination non justifiée, au motif que l’Autriche a depuis lors mis en place un système de « partenariat enregistré » emportant pour les partenaires des droits comparables à ceux des époux.

Aussi, dans la mesure où « les requérants peuvent désormais conclure un partenariat enregistré, la Cour n’a pas à rechercher si l’absence de reconnaissance juridique des couples homosexuels aurait emporté violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 si telle était encore la situation ».

Dans le droit fil de cette décision, la Cour européenne des droits de l’Homme a, dans un autre arrêt (Gas et Dubois c/ France) du 15 mars 2012 rejeté l’argument d’une discrimination entre les couples mariés qui peuvent adopter l’enfant du conjoint et les couples non mariés, notamment de même sexe, qui se voient refuser ce droit, sur le fondement de l’article 365 du code civil.

La Cour a estimé, comme dans l’arrêt précédemment cité, que le mariage conférait « un statut particulier à ceux qui s’y engagent, que l’exercice du droit de se marier était protégé par l’article 12 de la Convention et emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques, et que par conséquent, on ne saurait considérer, en matière d’adoption par le second parent, que les requérantes se trouvent dans une situation juridique comparable à celle des couples mariés ».

La Cour en conclut que les requérantes ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle d’un couple marié.

==> Les conventions internationales

Ni la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale de l’ONU le 16 décembre 1966, n’interdisent le mariage des couples de même sexe, même s’ils ne le prévoient pas expressément.

C’est ainsi que de nombreux pays ont déjà pu procéder à cette ouverture, sans contrevenir à leurs engagements internationaux.

De la même manière, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales, dont l’article 12 relatif au « droit au mariage » précise qu’« à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit », ne fait pas obstacle à l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe.

Ainsi, dans l’affaire Schalk et Kopf c/ Autriche précitée, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé le contexte historique dans lequel la Convention a été adoptée, période au cours de laquelle le mariage était exclusivement compris comme visant l’union d’un homme et d’une femme (§ 55), puis elle a estimé que l’article 12 de la Convention n’interdisait pas le mariage des personnes de même sexe (§ 61) – avant de préciser que rien n’oblige non plus les États parties à légiférer en ce sens.

La Cour s’est aussi fondée sur l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au « Droit de se marier et de fonder une famille » qui précise que « le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice ».

La mention de l’homme et de la femme ne figure ainsi pas à cet article, les rédacteurs ayant tiré les conséquences de l’ouverture envisagée par certains pays du mariage entre personnes de même sexe. Le renvoi aux « lois nationales » permet ainsi de tenir compte de la diversité des législations sur le mariage.

En conclusion, si aucune jurisprudence, ni aucune norme supérieure ne contraignent le législateur français à ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe – à tout le moins en l’état de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui pourrait évoluer à terme si un plus grand nombre d’États européens ouvrait ce droit – aucune norme internationale, européenne ou constitutionnelle ne s’oppose à ce que le législateur décide de le faire aujourd’hui.

C’est la raison pour laquelle, lors de l’adoption de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe le législateur n’a rencontré aucun véritable juridique.

De toute évidence, cette loi opère un changement majeur dans l’ordonnancement juridique, ne serait-ce que parce qu’elle confère aux familles homoparentales un statut juridique, alors que, auparavant, elles existaient sans que les droits du parent social – dépourvu de lien de filiation avec l’enfant – ne soient reconnus.

b) L’âge des époux

i) Principe : la majorité

Aux termes de l’article 144 du Code civil « le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » Il faut donc avoir dix-huit ans révolus pour contracter un mariage.

Jusqu’il y a peu, l’article 144 autorisait les femmes à se marier dès l’âge de quinze ans.

Legs d’une époque où le mariage était souvent arrangé, où l’espérance de vie était proche de cinquante ans et où la règle légale correspondait à la pratique sociale, cette disposition, inscrite faisait figure d’archaïsme.

De surcroît, l’âge de la majorité légale des hommes et des femmes ayant été abaissé à 18 ans par la loi du 5 juillet 1974, comment justifier que le mariage soit désormais réservé aux seuls hommes majeurs à la différence des femmes dont la minorité ne fait pas obstacle à un tel engagement ?

Contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi, cette différence l’était également à nos engagements internationaux.

En effet, la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, entrée en vigueur dans notre droit le 3 septembre 1981, stipule, en son article 16, que les États parties « prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité entre l’homme et la femme, le même droit de contracter mariage ».

Par ailleurs, l’élévation de l’âge au mariage des femmes constitue l’un des moyens de lutter contre les mariages forcés.

En effet, les familles désireuses d’imposer un époux à leur fille peuvent aujourd’hui le faire d’autant plus aisément que celle-ci est mineure, placée sous leur autorité et donc particulièrement vulnérable aux pressions dont elle fait l’objet.

Le phénomène des mariages forcés n’est pas anecdotique, loin s’en faut, puisqu’ils concerneraient en France près de 70 000 femmes.

C’est la raison pour laquelle, dans son rapport de novembre 2004, la Défenseure des enfants, Mme Claire Brisset, parmi d’autres, s’est prononcée pour l’élévation de l’âge légal au mariage des femmes, faisant sienne les recommandations du Comité des droits de l’enfant qui a fait part de sa « préoccupation » au sujet de la différence d’âge légal au mariage entre les hommes et les femmes.

C’est dans ce contexte que, à l’occasion de l’adoption de la loi du n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs le législateur a porté l’âge de se marier pour les filles à quinze ans.

ii) Exception : la dispense d’âge

?) L’admission de la dispense d’âge

Le législateur a estimé que, en certaines circonstances, il y aurait plus d’inconvénients que d’avantages à maintenir cette condition d’âge avec trop de rigidité

Avant la loi du 23 décembre 1970 modifiant l’article 145 du Code civil, le Code civil avait attribué au chef de l’État le pouvoir d’accorder des dispenses d’âge en lui laissant la libre appréciation de leur opportunité.

Il lui appartenait ainsi d’accorder ces dispenses par décret rendu sur le rapport du garde des Sceaux. Ce dossier était alors remis au procureur de la République qui instruisait l’affaire.

La loi n° 70-1266 du 23 décembre 1970 a modifié l’article 145 du Code civil à compter du 1er février 1971 et transféré au procureur de la République du lieu de la célébration du mariage le pouvoir d’accorder les dispenses d’âge dans les mêmes circonstances que pouvait le faire le Président de la République.

L’article 145 du Code civil dispose désormais que, « il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves ».

La dispense accordée par le procureur de la République ne fait toutefois pas disparaître la nécessité du consentement familial exigé pour les mineurs.

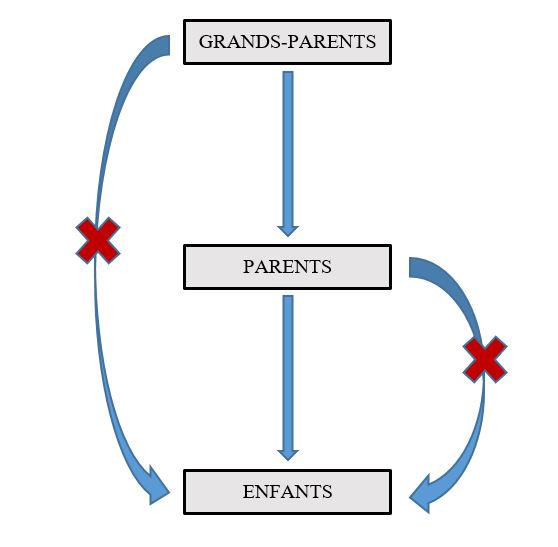

L’article 148 du Code civil précise, en effet, que « les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement ».

Ainsi, pour que des mineurs puissent se marier, encore faut-il qu’ils y soient autorisés :

- par leurs parents

- par le procureur de la république

?) L’exigence d’autorisation des parents

==> Principe

L’article 148 du Code civil exige que les deux parents du mineur consentent à son mariage

A défaut, il ressort des articles 182 et 183 du Code civil que l’union conjugale encourt la nullité.

L’article 182 précise qu’il s’agit d’une nullité relative, dans la mesure où le mariage « ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. »

L’exigence de consentement des deux parents n’est toutefois pas absolue.

Le législateur a assorti cette règle d’un certain nombre de tempéraments

==> Tempéraments

Le législateur a prévu que le consentement des deux parents n’était pas exigé dans un certain nombre de situations où l’obtention de ce consentement est, par nature, impossible

Plusieurs situations doivent être distinguées:

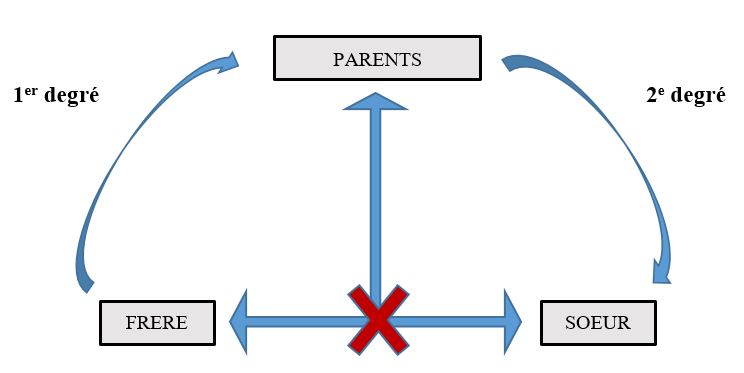

- L’existence d’un désaccord entre les parents

- Dans cette hypothèse, l’article 148 du Code civil prévoit que le dissentiment entre le père et la mère emporte consentement

- Le législateur autorise ainsi, finalement, à ce qu’un seul des deux parents autorise le mariage de l’enfant mineur, à la condition qu’ils aient tous les deux été consultés.

- À défaut, nonobstant le consentement du père ou de la mère, le mariage est susceptible d’être contesté

- L’un des parents est décédé ou se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté

- L’article 149 du Code civil que dans ces deux situations, « le consentement de l’autre suffit»

- Cette disposition précise que, il n’est pas nécessaire de produire l’acte de décès du père ou de la mère de l’un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.

- La résidence actuelle de l’un des parents est inconnue

- Dans cette hypothèse, l’article 149, al. 3 dispose que, en cas d’absence de nouvelles du parent dont la résidence est inconnue pendant un an, il pourra, malgré tout, être procédé à la célébration du mariage

- Cette célébration est néanmoins subordonnée à la déclaration sous serment de l’enfant et du parent qui a donné son consentement

- Le faux serment est puni des peines édictées par l’article 434-13 du code pénal, soit de de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

- Les deux des parents sont décédés ou se trouvent dans l’impossibilité de manifester leur volonté

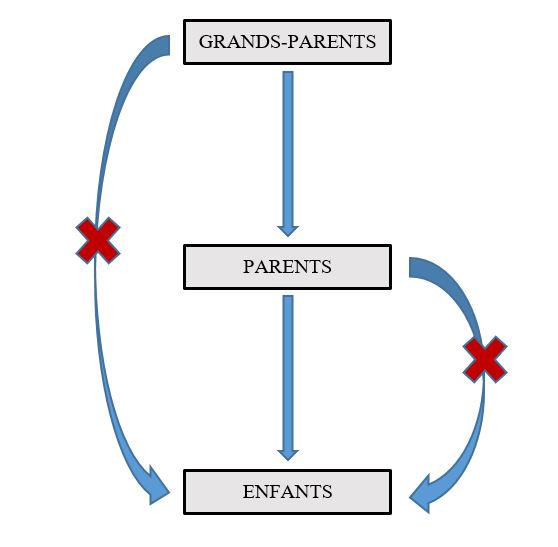

- L’article 150 du Code civil prévoit que, dans cette situation, les aïeuls et aïeules les remplacent.

- Par aïeuls, il faut entendre les ascendants en ligne directe.

- Les aïeuls de chaque ligne doivent consentir au mariage du mineur, ce qui suppose qu’ils soient tous consultés.

- En cas dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, ou s’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.

- La résidence actuelle des deux parents est inconnue

- En pareil cas, l’article 150, al. 2 dispose que s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage

- Cette célébration sera là aussi subordonnée à la déclaration sous serment de l’enfant mineur et de ses aïeuls et aïeules.

- L’article 150 précise qu’il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.

- Tous les ascendants du mineur sont décédés ou sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté

- L’article 159 du Code civil prévoit que les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

- Le pouvoir de consentir n’appartient donc pas tuteur de l’enfant, mais bien au conseil de famille.

- Le mineur a fait l’objet d’une adoption

- Il convient de distinguer selon que le mineur a fait l’objet d’une adoption simple ou d’une adoption plénière

- Le mineur a fait l’objet d’une adoption plénière

- Pour rappel, cette forme d’adoption, qui est réservée à des enfants âgés de moins de quinze ans, fait entrer l’adopté dans la famille adoptive comme s’il y était né, l’assimilant totalement et irrévocablement à un enfant légitime.

- Elle entraîne une rupture totale de la filiation de l’enfant adopté qui, sur le plan juridique, n’entretient plus aucun lien avec ses parents biologiques.

- À cet égard, l’article 358 dispose que « l’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre.»

- Il en résulte que le mineur qui a fait l’objet d’une adoption plénière est soumis au même régime que les enfants qui jouissent d’une filiation par le sang

- Le mineur a fait l’objet d’une adoption simple

- L’adoption simple s’adresse à des adoptés mineurs ou majeurs qui demeurent dans leur famille d’origine et y conservent tous leurs droits.

- Doté d’une double filiation, l’une charnelle et l’autre purement juridique, l’adopté simple est traité comme l’enfant légitime de l’adoptant.

- Toutefois le lien adoptif n’établit qu’une filiation additive et révocable.

- S’agissant de l’autorisation au mariage du mineur, l’article 365 prévoit que « l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté»

- Ce sont donc les parents adoptants qui sont titulaires du pouvoir d’autoriser le mineur adopté à contracter mariage.

- Ils doivent donc être consultés tous les deux.

- En cas de dissentiment, leur désaccord emporte consentement.

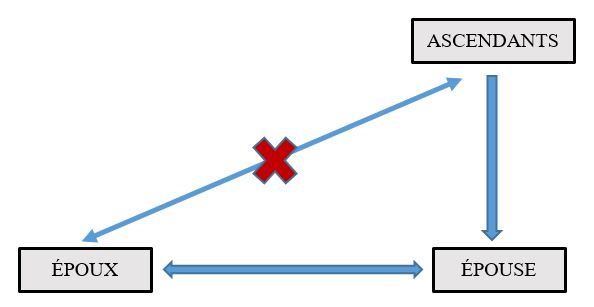

- L’article 365 assortit la règle ainsi posée d’une exception : l’hypothèse où le mineur est adopté par le conjoint du père ou de la mère.

- En pareil cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité.

- L’autorité parentale qui s’exerce sur le mineur a fait l’objet d’une délégation

- Cette délégation de l’autorité parentale se rencontre dans deux situations bien distinctes envisagées à l’article 377 du Code civil.

- Première situation

- Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

- Seconde situation

- En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale.

- S’agissant de la personne investie du pouvoir d’autoriser le mariage du mineur, cela dépend de l’inclusion de cette prérogative dans le champ de la délégation qui peut être totale ou partielle.

- La délégation de l’autorité parentale peut être totale ou partielle.

==> Modalités d’expression du consentement

L’article 73 du Code civil prévoit que l’acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls ou aïeules ou, à leur défaut, celui du conseil de famille doit contenir s’agissant des futurs époux

- leurs prénoms

- leurs noms

- leurs professions

- leur domicile des futurs

L’acte doit également porter mention de ces informations, s’agissant de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.

L’article 73 précise que hors le cas prévu par l’article 159 du code civil (l’absence d’aïeuls), cet acte de consentement est dressé :

- soit par un notaire

- soit par l’officier de l’état civil du domicile ou de la résidence de l’ascendant, et, à l’étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.

Lorsque l’acte est dressé par un officier de l’état civil, il ne doit être légalisé, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu’il y a lieu de le produire devant les autorités étrangères.

c) La santé des époux (abandonnée)

Dans sa rédaction antérieure, l’article 63, al. 2 du Code civil prévoyait que « sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 170, l’officier de l’état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu’après [notamment]la remise, par chacun des futurs époux, d’un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l’exclusion de toute autre indication, que l’intéressé a été examiné en vue du mariage »

Née selon Jean Hauser « dans le soupçon de l’eugénisme et du racisme », l’obligation faite aux futurs époux de se soumettre à un examen médical préalable a été instituée par les lois des 16 décembre 1942 et 29 juillet 1943, dont les principes ont été repris par l’ordonnance n° 45-2770 du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile.

Sa portée reste toutefois limitée puisqu’il ne s’agit que d’éclairer chacun d’eux, de façon séparée, sur son propre état de santé et les contre-indications au mariage qu’il pourrait comporter en lui laissant la responsabilité d’en informer l’autre et de maintenir ou abandonner son projet de mariage.

Des conceptions plus radicales, tendant à rendre obligatoire l’information du futur conjoint ou à ériger la contre-indication en empêchement n’ont pas été retenues.

L’évolution des mœurs rendait toutefois cette exigence désuète : aujourd’hui près d’un enfant sur deux naît hors mariage et rares sont les mariages qui n’ont pas été précédés d’une période de cohabitation.

Lorsqu’il a institué le pacte civil de solidarité en 1999, le législateur ne l’a d’ailleurs pas reprise pour les futurs partenaires.

Aussi, lors de l’adoption de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit le législateur a décidé d’abandonner l’exigence d’établissement d’un certificat prénuptial.

2. Les conditions tenant à la capacité des époux

Aux termes de l’article 144 du Code civil « le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus ».

Il faut donc être majeur pour pouvoir se marier. À défaut, il convient, pour les mineurs, d’obtenir une autorisation de leurs parents et du procureur de la république.

Quant aux majeurs incapables, il convient de distinguer selon le régime de protection dont ils font l’objet

==> Les majeurs sous sauvegarde de justice

Aucun article ne leur interdit de se marier, ni ne subordonne l’accomplissement de cet acte à l’obtention d’une autorisation.

On peut en déduire que le majeur sous sauvegarde de justice est parfaitement libre de contracter mariage

==> Les majeurs sous curatelle

L’article 460, al. 1er dispose que « le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge. »

Ainsi, les majeurs placés sous curatelle dispose de la liberté de se marier. L’exercice de cette liberté est toutefois subordonné à l’obtention de l’autorisation du curateur ou du juge des tutelles.

Si le curateur refuse de donner son consentement au mariage du curatélaire, l’un ou l’autre garde la possibilité de saisir le juge aux fins de l’autoriser ou de l’interdire.

==> Les majeurs sous tutelle

L’article 460, al. 2e dispose que « le mariage d’une personne en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage. »

Ainsi, le mariage du majeur sous tutelle doit être autorisé par le conseil de famille s’il a été constitué ou par le juge dans le cas contraire.

Dans les deux cas, l’audition des futurs époux reste obligatoire.

En revanche, le conseil de famille ou le juge n’est plus tenu de recueillir l’avis du médecin traitant comme c’était le cas sous l’empire du droit antérieur à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

Seul l’avis des proches du majeur protégé est recueilli.

3. Les conditions tenant au consentement des époux

En vertu de l’article 146 du Code civil « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ».

Autrefois, c’était la seule condition qui était exigée pour se marier. Le simple échange des consentements suffisait à former les liens du mariage.

Aujourd’hui, bien que d’autres exigences aient été imposées aux époux par le législateur, le consentement a conservé une place centrale dans le processus de formation du mariage.

Son appréhension n’en est pas moins toujours source de difficultés.

==>La difficile appréhension de la notion de consentement

Simple en apparence, l’appréhension de la notion de consentement n’est pas sans soulever de nombreuses difficultés.

Que l’on doit exactement entendre par consentement ?

Le consentement est seulement défini de façon négative par le Code civil, l’article 180 du Code civil se bornant à énumérer les cas où le défaut de consentement constitue une cause de nullité du mariage.

L’altération de la volonté d’une partie est, en effet, susceptible de renvoyer à des situations très diverses :

- L’une des parties peut être atteinte d’un trouble mental

- Le consentement d’un contractant peut avoir été obtenu sous la contrainte physique ou morale

- Une partie peut encore avoir été conduite à s’engager sans que son consentement ait été donné en connaissance de cause, car une information déterminante lui a été dissimulée

- Une partie peut, en outre, avoir été contrainte de contracter en raison de la relation de dépendance économique qu’elle entretient avec son cocontractant

- Un contractant peut également s’être engagé par erreur

Il ressort de toutes ces situations que le défaut de consentement d’une partie peut être d’intensité variable et prendre différentes formes.

La question alors se pose de savoir dans quels cas le défaut de consentement fait-il obstacle à la formation du contrat ?

Autrement dit, le trouble mental dont est atteinte une partie doit-il être sanctionné de la même qu’une erreur commise par un consommateur compulsif ?

==> Existence du consentement et vice du consentement

Il ressort des dispositions relatives au consentement que la satisfaction de cette condition est subordonnée à la réunion de deux éléments :

- Le consentement doit exister

- À défaut, le mariage n’a pas pu valablement se former dans la mesure où l’une des parties n’a pas exprimé son consentement

- Or cela constitue un obstacle à la rencontre des volontés.

- Le consentement ne doit pas être vicié

- À la différence de l’hypothèse précédente, dans cette situation les parties ont toutes deux exprimé leurs volontés.

- Seulement, le consentement de l’une d’elles n’était pas libre et éclairé :

- soit qu’il n’a pas été donné librement

- soit qu’il n’a pas été donné en connaissance de cause

- En toutes hypothèses, le consentement de l’un des cocontractants est vicié, de sorte que le contrat, s’il existe bien, n’en est pas moins invalide, car entaché d’une irrégularité.

En résumé, pour ce qui est de la condition du consentement, deux choses doivent être vérifiées :

- Le consentement doit exister (il doit avoir été manifesté)

- Le consentement doit être intègre (lors de sa manifestation il ne doit pas avoir été vicié)

Dans un ancien arrêt rendu en date du 9 novembre 1887, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’article 146 portant qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a pas de consentement comprend tout à la fois le cas où le consentement est le résultat d’une volonté oblitérée par la démence et ceux où il n’est donné qu’à la suite de violences physiques ou morales exercées sur les époux ou l’un d’eux, ou d’une erreur sur la personne avec laquelle l’un des époux a déclaré vouloir s’unir, que dans aucune de ces circonstances, le consentement ne peut être réputé l’expression d’une volonté certaine et libre, capable d’engendrer un engagement formant un lien légal entre les parties. » (Cass. civ. 9 nov. 1887)

a) L’existence du consentement

L’existence du consentement est susceptible de fait défaut dans deux situations distinctes :

- Soit l’un des membres du couple est frappé d’insanité d’esprit

- Soit l’un des époux ou les deux n’ont pas d’intention matrimoniale

a.1) L’insanité d’esprit

==> Insanité d’esprit et incapacité juridique

L’insanité d’esprit doit impérativement être distinguée de l’incapacité juridique

- L’incapacité dont est frappée une personne a pour cause :

- Soit la loi

- Tel est le cas s’agissant de l’incapacité d’exercice général dont sont frappés les mineurs non émancipés.

- Soit une décision du juge

- Tel est le cas s’agissant de l’incapacité d’exercice dont sont frappées les personnes majeures qui font l’objet d’une tutelle, d’une curatelle, d’une sauvegarde de justice ou encore d’un mandat de protection future

- L’insanité d’esprit n’a pour cause la loi ou la décision d’un juge : son fait générateur réside dans le trouble mental dont est atteinte une personne.

Aussi, il peut être observé que toutes les personnes frappées d’insanité d’esprit ne sont pas nécessairement privées de leur capacité juridique.

Réciproquement, toutes les personnes incapables (majeures ou mineures) ne sont pas nécessairement frappées d’insanité d’esprit.

À la vérité, la règle qui exige d’être sain d’esprit pour contracter a été instaurée aux fins de protéger les personnes qui seraient frappées d’insanité d’esprit, mais qui jouiraient toujours de la capacité juridique de contracter.

En effet, les personnes placées sous curatelle ou sous mandat de protection future sont seulement frappées d’une incapacité d’exercice spécial, soit pour l’accomplissement de certains actes (les plus graves).

L’article 146 du Code civil jouit donc d’une autonomie totale par rapport aux dispositions qui régissent les incapacités juridiques.

Il en résulte qu’une action en nullité fondée sur l’insanité d’esprit pourrait indifféremment être engagée à l’encontre d’une personne capable ou incapable.

==> Notion d’insanité d’esprit

Le Code civil ne définit pas l’insanité d’esprit

Aussi, c’est à la jurisprudence qu’est revenue cette tâche

Dans un arrêt du 4 février 1941, la Cour de cassation a jugé en ce sens que l’insanité d’esprit doit être regardée comme comprenant « toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée» ( civ. 4 févr. 1941).

Ainsi, l’insanité d’esprit s’apparente au trouble mental dont souffre une personne qui a pour effet de la priver de sa faculté de discernement.

Il peut être observé que la Cour de cassation n’exerce aucun contrôle sur la notion d’insanité d’esprit, de sorte que son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (V. notamment en ce sens 1re civ., 24 oct. 2000).

==> Sanction de l’insanité d’esprit

En ce que l’insanité d’esprit prive le contractant de son consentement, elle est sanctionnée par la nullité du mariage (V. en ce sens civ., 28 mai 1980).

La preuve de l’insanité d’esprit pèse sur celui qui s’en prévaut.

Dans un arrêt du 2 décembre 1992, la Cour de cassation a considéré que « d’après l’article 489 du Code civil, c’est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte» ( civ. 1ère 2 déc. 1992).

L’insanité d’esprit n’étant pas une notion de droit, son appréciation est laissée au pouvoir souverain des juges du fond.

Dans un arrêt du 4 mai 2011, la première chambre civile a énoncé que « les juges du fond, appréciant souverainement la valeur des témoignages produits et des expertises médicales versées aux débats, ont, sans inverser la charge de la preuve, estimé que Xavier X. était affecté, à l’époque du mariage, de lourdes déficiences mentales qui lui interdisaient d’apprécier la portée de son engagement le jour de la célébration de l’union» ( 1ère civ. 4 mai 2011).

a.2) Le défaut d’intention matrimoniale ou le mariage simulé

Dans les sociétés contemporaines, le mariage est vécu et ressenti comme la relation de deux personnes ayant pour principal but la création d’une communauté de vie durable ; il offre à deux personnes la possibilité d’affirmer au grand jour leur relation et les sentiments éprouvés l’un pour l’autre.

Il consiste dans un triple engagement : un engagement à la vie commune, à la fidélité et à l’assistance morale et matérielle.

À cet égard, très tôt, la question s’est posée de savoir si le mariage ne devait pas être annulé dans l’hypothèse où les époux poursuivraient un but qui ne serait pas conforme à la finalité de l’union conjugale.

En somme, faut-il être animé par la volonté de fonder une famille, soit de procéder à l’union des personnes et des biens pour bénéficier des effets – protecteurs, sinon dérogatoires au droit commun – du mariage ?

Lorsque, autrement dit, les époux n’avaient pas, lors de la célébration de leur union, l’intention d’adhérer au statut matrimonial pris dans son essence, cette simulation est celle constitutive d’une cause de nullité ?

La réponse à cette question suppose de s’interroger, au préalable, sur la nature même du mariage : est-ce un contrat ou une institution ?

i) Le mariage : contrat ou institution ?

?) L’évolution de la conception du mariage

Dans son ouvrage Le chevalier, la femme et le prêtre, l’historien Georges Duby écrit : « c’est par l’institution matrimoniale, par les règles qui président aux alliances, par la manière dont sont appliquées ces règles, que les sociétés humaines, celles mêmes qui se veulent les plus libres ou qui se donnent l’illusion de l’être, gouvernent leur avenir, tentent de se perpétuer dans le maintien de leurs structures, en fonction d’un système symbolique, de l’image que ces sociétés se font de leur propre perfection ».

Pour la sociologue Irène Théry, l’historien ne se réfère pas à une sorte d’essence intemporelle du mariage ; bien au contraire, son travail a montré que cette institution a connu des métamorphoses, presque des révolutions, au cours de l’histoire.

Le mariage est une institution vivante, qui a la charge d’incarner un idéal social à une époque donnée.

Produit de l’histoire de notre société, le mariage a ainsi beaucoup évolué au cours des siècles passés.

Ainsi que le rappelle Jean-Claude Bologne dans son ouvrage Histoire du mariage en Occident, « en deux mille ans d’histoire, l’institution du mariage aura accompagné toutes les mutations de la civilisation occidentale », l’auteur ajoutant que « le mariage a été et demeure un miroir fidèle de la société ».

Le XXe siècle aura été marqué par le combat des féministes pour obtenir l’égalité des droits des femmes et des hommes ; un autre combat reste aujourd’hui à mener, celui de la reconnaissance de la pleine égalité des droits de tous les couples, qu’ils soient composés de personnes de sexes différents ou de même sexe.

==> L’ancien Régime

Si le pouvoir civil sous l’Ancien Régime n’avait pas totalement abandonné à l’Église la question du mariage et de la tenue de l’état civil, c’est au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle que progresse la réflexion sur une distinction entre les aspects civils et religieux du mariage. Ce n’est qu’en 1791 qu’est institué le mariage civil et laïc par la Constitution du 3 septembre ; la loi du 20 septembre 1792 parachève l’évolution en prévoyant que les mariages sont contractés devant l’officier municipal, chargé désormais de tenir l’état civil. C’est cette même loi qui rend le mariage révocable par le divorce : si les deux époux le souhaitent, le mariage peut être dissout sur simple allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère.

==> La Révolution

À la conception religieuse du mariage-institution, la période révolutionnaire oppose une conception de mariage-contrat, dans le prolongement de la pensée du XVIIIe siècle sur la liberté et les restrictions jugées inacceptables que l’institution religieuse lui porte.

==> Le Code napoléonien

Le code civil de 1804 reprend pour l’essentiel la conception révolutionnaire du mariage, tout en renforçant le pouvoir de contrôle exercé par l’État et les familles : placée sous la puissance du mari, l’épouse est incapable de disposer des biens de la communauté.

Le divorce est maintenu, mais bien plus encadré que sous la période révolutionnaire, afin d’en réduire le nombre. On conçoit en effet le mariage comme dépassant le seul consentement des époux, du fait de son objectif de constitution d’une famille ; Portalis soutient d’ailleurs à l’époque que le mariage intéresse la société avant de concerner le couple et qu’il ne saurait être laissé aux « passions » des individus.

Depuis le code Napoléon, le mariage civil – qui précède obligatoirement le mariage religieux, rétabli par le Concordat de 1801 – n’a varié que sur des détails, le plus souvent pour en simplifier la procédure.

==> La Restauration

La Restauration ne remit pas son existence en cause, même si elle supprima le divorce en 1816. Celui-ci sera rétabli en 1884, à l’initiative du député radical Alfred Naquet, permettant un retour partiel aux acquis révolutionnaires.

==> L’ère moderne

Le XXe siècle s’est ouvert sur des incertitudes : dans l’atmosphère qui domine le pays après la défaite de 1870, la peur de voir la France se dépeupler attise la méfiance à l’égard du mariage–contrat au profit de la conception du mariage–institution.

Ce siècle a ensuite été marqué par les combats des mouvements féministes en faveur de l’union libre puis de la reconnaissance de l’égalité des droits.

Les progrès liés à la contraception et l’émancipation des femmes ont bouleversé le modèle familial et notre conception du mariage.

La pleine égalité des conjoints n’existe dans les textes que depuis la loi du 4 juin 1970 : depuis lors, l’article 213 du code civil dispose que « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille ».

La loi du 11 juillet 1975 modernise le droit du divorce, reconnaissant trois cas : le divorce par consentement mutuel, le divorce par rupture de vie commune et le divorce pour « violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ».

Des conceptions très différentes ont tour à tour dominé l’histoire du mariage, au gré des tensions entre les familles – désireuses de contrôler les alliances de leurs enfants –, l’Église et le pouvoir civil.

Les buts premiers du mariage ont ainsi beaucoup varié selon les époques : préservation des biens ; procréation et éducation des enfants au sein d’un noyau familial stable ; alliances politiques ; promotion d’un statut social ; amour, plus récemment…

Aujourd’hui, le mariage n’apporte plus réellement un statut social, davantage conféré par l’emploi qu’on occupe ; le développement de l’union libre et les possibilités de reconnaître en droit les enfants nés hors mariage rendent plus ténu le lien entre mariage et procréation (cf. infra). S’il conserve sa valeur symbolique, le mariage ne peut plus être considéré comme un modèle unique.

?) La définition du mariage

Le code civil ne contient aucune définition du mariage. Les rédacteurs du code civil de 1804 n’avaient pas éprouvé le besoin de définir le mariage, tant la définition allait alors de soi.

Tout au plus, on en trouve une définition dans le Discours préliminaire au projet de code civil prononcé le 1er pluviôse An IX (21 janvier 1801).

Portalis y définissait le mariage comme « la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée ».

Bien que le Code civil soit silencieux sur le concept de mariage, il n’en définit pas moins les éléments essentiels de son existence et de sa validité, exigeant deux contractants de sexe différent ou de même sexe, d’âge nubile, respectant l’interdit de l’inceste et de la bigamie, consentant librement à une communauté de vie au cours d’une cérémonie publique.

La nature du mariage serait donc double.

- Il est un contrat

- On dit que les époux « contractent » mariage

- Le mariage se forme par l’échange des consentements

- Or c’est là l’essence même du contrat lequel repose sur un accord de volontés

- Ajouté à cela, les époux sont désormais libres de défaire l’union qu’ils ont constituée au moyen du divorce par consentement mutuel, de sorte qu’ils ne sont plus enfermés dans les liens du mariage

- Le mariage est une institution

- Bien que le mariage se forme par l’échange des consentements, il n’est pas soumis à la libre négociation contractuelle, à tout le moins à la marge.

- En se mariant, les époux sont soumis à ce que l’on appelle le régime primaire impératif qui se compose d’un ensemble de règles auxquelles les époux ne peuvent déroger par convention contraire.

- Autre marque de la dimension institutionnelle du mariage, la société est témoin de l’union, célébrée publiquement dans la maison commune après publication de bans

- En outre, bien que les époux puissent, pour rompre leur union, emprunter la voie du divorce par consentement mutuel, à l’exception du divorce par acte d’avocat, le mariage ne peut être dissous que par un juge.

- Le mariage emporte, en outre, modification de l’état civil des époux.

Ainsi, le mariage comporte une dimension : contractuelle et institutionnelle.

Toutefois, pour certains auteurs, en ce que le mariage se fonde, aujourd’hui, essentiellement sur l’amour que se portent deux êtres, amour auquel il apporte une forme de reconnaissance sociale, cette évolution fragilise la dimension contractuelle du mariage.

D’aucuns estiment que le mariage serait passé du statut de contrat–institution organisant la filiation au sein du couple à celui d’union de deux individus amoureux.

Ce constat étant fait, revenons à notre question initiale : l’absence d’intention matrimoniale est-elle une cause de nullité du mariage ?

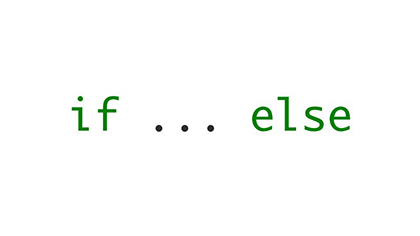

- Si l’on considère que le mariage est un contrat

- Dans cette hypothèse, le mariage simulé doit être admis car, en matière contractuelle, seule l’intention conventionnelle compte.

- Dans un contrat, sauf contrariété à l’ordre public, le but poursuivi par les parties est indifférent

- Si l’on considère que le mariage est une institution

- Dans cette hypothèse, le mariage simulé doit être sanctionné par la nullité, car l’intention légale doit être respectée.

- En plus de s’épouser l’un l’autre, les époux doivent adhérer à la finalité de l’institution qu’est le mariage

Ainsi, est-ce, en quelque sorte, en ces termes, que la question de l’exigence d’intention matrimoniale s’est posée à la jurisprudence.

ii) L’appréhension du mariage simulé

?) Le cadre jurisprudentiel

Sur la question de savoir si les époux devaient être animés d’une intention matrimoniale pour contracter mariage, la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt Appietto du 20 novembre 1963.

Appietto

(Cass. 1ère Civ. 20 nov. 1963) |

Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'Appietto a demandé la nullité du mariage qu'il a contracté à Ajaccio avec demoiselle Liliane Feibelman, exposant qu'il n'avait consenti à cette union que dans le but de conférer la légitimité à l'enfant dont il était le père, mais qu'il n'avait aucune intention de fonder un foyer et qu'il fut convenu entre les futurs époux que le divorce serait demandé dès la célébration du mariage ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (CA Bastia, 9 avr. 1962) d'avoir débouté l'appelant de sa demande, au motif que le mariage n'était ni entaché du vice d'erreur ni du vice de violence, alors que les époux n'avaient pas l'intention véritable et sérieuse de fonder une famille ;

Mais attendu que si le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale, il est au contraire valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux, et notamment n'ont donné leur consentement que dans le but de conférer à l'enfant commun la situation d'enfant légitime ;

Attendu que tant par ses motifs propres que par ceux des premiers juges qu'il adopte, l'arrêt relève exactement que "le désir et le souci d'assurer à un enfant une naissance légitime au sein d'un foyer légalement fondé constitue l'une des raisons majeures (...) de l'institution du mariage" et que le mariage est "une institution d'ordre public à laquelle les parties contractantes ne peuvent apporter les modifications que leur intérêt ou les circonstances exigeraient" ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui est motivé, n'a pas violé les textes visés au moyen et que le grief doit être écarté ;

Par ces motifs, rejette...

|

- Faits

- Mariage contracté par un couple en vue de conférer à leur enfant le statut d’enfant légitime

- Le couple avait néanmoins convenu, avant le mariage, qu’ils divorceraient peu de temps après la célébration n’ayant pas l’intention de fonder un foyer ensemble

- Procédure

- Par un arrêt confirmatif du 9 avril 1962, la Cour d’appel de Bastia rejette l’action en nullité du requérant

- Les juges du fond estiment que le mariage n’a nullement été simulé en l’espèce, dès lors que l’attribution de la légitimité à l’enfant issue du couple, constitue l’un des principaux effets du mariage

- Le mariage était donc pleinement valide

- Solution

- Par un arrêt du 20 novembre 1963, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’époux

- Au soutien de sa décision, elle affirme que « le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale, il est au contraire valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux et notamment leur consentement que dans le but de conférer à l’enfant commun la situation d’enfant légitime»

- Bien que, en l’espèce, la Cour de cassation valide le mariage contracté entre les époux, elle juge que lorsque les époux sont dépourvus de toute intention matrimoniale, le mariage encourt la nullité

- Pour apprécier l’intention matrimoniale des époux, la Première chambre civile pose le critère de l’existence d’une volonté « d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale».

- Consécutivement à cet arrêt, la question s’est immédiatement posée de savoir pourquoi le mariage n’avait pas été annulé en l’espèce dans la mesure où les époux se sont mariés avec pour seul but de légitimer leur enfant naturel.

À l’examen, il ressort de la décision que deux éléments permettent de déterminer ce que l’on doit entendre par « résultat étranger à l’union matrimoniale »

En effet, la Cour de cassation opère une distinction entre les effets primaires et les effets secondaires du mariage :

- Les effets primaires

- Ils ne peuvent être obtenus que par le mariage

- Filiation

- Communauté de biens

- Les effets secondaires

- Ils peuvent être obtenus par d’autres biais que le mariage

- Acquisition de la nationalité

- Avantages fiscaux

- Avantages patrimoniaux

Au total, pour déterminer si un mariage est fictif, il convient de se demander si les époux recherchaient exclusivement ses effets secondaires – auquel cas la nullité est encourue – ou s’ils recherchaient et/ou ses effets primaires, en conséquence de quoi l’union est alors parfaitement valide.

Cette appréciation du défaut d’intention matrimoniale a parfaitement été exprimée par la Cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 11 juin 1974 a précisé que « un mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’un effet secondaire du mariage, étranger aux buts de l’institution, avec la volonté délibérée de se soustraire à toutes ses autres conséquences légales » (CA Paris, 11 juin 1974)

Dans le droit fil de cette décision, la Cour de cassation a récemment jugé que « ayant ainsi fait ressortir que celle-ci n’avait pas eu l’intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l’union conjugale, c’est à bon droit que la cour d’appel, après avoir retenu que Mme X… s’était mariée dans le but exclusif d’appréhender le patrimoine de Philippe Y…, en a déduit, sans méconnaître les exigences conventionnelles de la liberté du mariage, qu’il y avait lieu d’annuler celui-ci, faute de consentement » (Cass. 1ère civ. 19 déc. 2012)

Le critère pour apprécier le défaut d’intention matrimoniale réside ainsi dans la volonté de rechercher les seuls effets secondaires du mariage.

?) Le cadre légal

Lorsque des époux sont dépourvus de toute intention matrimoniale lors de la célébration de leur union, on dit que le mariage ainsi célébré est blanc ou gris.

- Le mariage blanc

- Appelé également mariage de complaisance, il s’agit de l’union frauduleusement contractée sans intention matrimoniale.

- Les futurs époux cachent le réel motif de leur union.

- Dans la grande majorité des cas, l’obtention d’un titre de séjour prolongé en France motive cet acte qui dénature le mariage.

- Le mariage gris

- Cette situation se rencontre lorsque le conjoint de nationalité étrangère dissimule ses vrais sentiments et trompe ainsi son conjoint en lui faisant croire à un réel amour.

- Cette escroquerie sentimentale conduit à un abus de l’autre, du citoyen français, de plus, une fois son but atteint, le trompeur demande en général le divorce.

Dans les cas de mariage blanc ou gris l’objectif de l’immigré illégal est d’éviter une reconduite à la frontière, devenir français malgré son entrée illégale ou obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » de par son statut de conjoint.

Afin de lutter plus efficacement contre ces pratiques, les lois de 1993 et 2003 ont institué préalablement au mariage l’audition des futurs époux ainsi que la saisine par l’officier de l’état civil du procureur de la République en cas de doute sur la sincérité ou la réalité des intentions matrimoniales ainsi que son pouvoir d’opposition.

Un délit spécifique a été créé, à l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)

Cette disposition prévoit que : « Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ces peines sont également encourues lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.

Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage ou d’une reconnaissance d’enfant aux mêmes fins.

Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. ».

L’article L. 623-2 du CESEDA prévoit un certain nombre de peines complémentaires :

« 1° L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

2° L’interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;

3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal.

Les personnes physiques condamnées au titre de l’infraction visée au troisième alinéa de l’article L. 623-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Afin de lutter efficacement contre les mariages blancs et gris, la loi n° 2003-119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a renforcé les moyens de contrôler l’existence d’une intention matrimoniale.

==> Le mariage célébré en France

A été introduite l’obligation, pour les officiers de l’état civil, de s’entretenir avec les futurs époux, afin de vérifier leur intention matrimoniale. Cette obligation d’audition conditionne la publication des bans.

L’article 63 du Code civil prévoit en ce sens que « la publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’article 169, la célébration du mariage est subordonnée [notamment] à l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n’est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. »

Cette obligation est également mise à la charge des agents diplomatiques ou consulaires pour les mariages célébrés à l’étranger.

En toute hypothèse, la personne en charge d’assurer la célébration apprécie lui-même m’opportunité d’auditionner les futurs époux.

L’article 63, 2°, al. 2 précise que « l’officier de l’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir séparément avec l’un ou l’autre des futurs époux. »

La loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration et modifiant le code civil a mis en place une procédure d’opposition à la célébration du mariage en cas d’indices sérieux laissant présumer l’absence de réelle intention matrimoniale.

Cette procédure a été renforcée par la loi du 26 novembre 2003 précitée, en permettant notamment au procureur de la République de surseoir à la célébration pour un mois renouvelable une fois.

==> Le mariage célébré à l’étranger

- Évolution du cadre légal

- La loi n° 93-1027 du 24 août 2003 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France a instauré un mécanisme de contrôle a posteriori de la validité des mariages conclus à l’étranger lorsqu’un conjoint est Français.

- Ce contrôle s’exerce au moment de la demande de transcription du mariage sur les registres de l’état civil français.

- Il passe par l’obligation pour l’agent diplomatique ou consulaire de surseoir à la transcription en cas d’indices sérieux de mariage frauduleux, et d’informer le ministère public qui doit se prononcer dans un délai de six mois.

- En outre, la loi du 26 novembre 2003 a prévu l’obligation d’auditionner les époux préalablement à la transcription.

- Le décret n° 2005-170 du 23 février 2005 a concentré les contentieux relatifs aux mariages à l’étranger sur le seul tribunal de grande instance de Nantes.

- Cette centralisation, effective depuis le 1er mars 2005, est le gage d’une jurisprudence unifiée émanant d’une juridiction spécialisée dans le domaine de l’état civil étranger.

- En mai 2005, le ministère de la justice a précisé les modalités d’application de la réforme de 2003 par voie de circulaire adressée aux parquets des tribunaux.

- Un an plus tard, la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité du mariage a précisé la chronologie des formalités administratives précédant la célébration, les vérifications d’identité des futurs époux et les modalités de l’audition séparée en cas de doute sur la sincérité des intentions matrimoniales, en donnant la possibilité pour le maire ou le consul, de déléguer l’audition à un fonctionnaire titulaire du service de l’état civil quand l’un des futurs époux réside à l’étranger.

- La loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile a renforcé les formalités administratives relatives aux mariages célébrés à l’étranger entre un Français et un étranger.

- Principe de validité du mariage célébré à l’étranger

- L’article 171-1 du Code civil prévoit que le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre.

- Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises.

- Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.

- Formalités préalables au mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère

- Le certificat de capacité à mariage

- L’article 171-2 du Code civil prévoit que lorsqu’il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d’un Français doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l’article 63, soit de la régularisation des bans

- La publication des bans est également faite auprès de l’officier de l’état civil ou de l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence.

- L’audition des époux

- À la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l’audition des futurs époux prévue à l’article 63 est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l’étranger.

- L’opposition à mariage

- Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.

- Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration.

- La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.

- Transcription du mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère

- L’opposabilité du mariage

- L’article 171-5 du Code civil prévoit que pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français.

- En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants.

- La demande de transcription

- Elle est faite auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.

a.3) Le mariage posthume

==> Principe

Aux termes de l’article 171 du Code civil « le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement»

Ainsi, la procédure du mariage posthume prévue à l’article 171 du code civil permet au Président de la République, lorsque des motifs graves le justifient, d’autoriser la célébration d’un mariage en dépit du décès de l’un des deux époux, à la condition que le consentement du défunt soit établi sans équivoque par l’accomplissement de formalités officielles relatives à ce mariage.

Historiquement cette procédure a notamment permis de garantir la filiation légitime d’enfants conçus avant le mariage des époux ou d’assurer la protection nécessaire au conjoint du défunt.

En tout état de cause, il appartient au chef de l’État d’apprécier souverainement si les éléments présentés sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l’époux décédé ( 1ère civ. Civ. 17 octobre 2007)

Quant au juge, il doit vérifier, en cas de contentieux tendant à l’annulation du mariage posthume, si ce consentement a bien persisté jusqu’au décès ( 1ère civ. 28 février 2006).

Lors de l’adoption de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit les conditions relatives aux éléments susceptibles d’établir la réalité du consentement ont été assouplies

Ce texte a, en effet, remplacé la condition tenant à l’accomplissement préalable de formalités officielles, jugée trop restrictive car limitée à trop peu d’actes, par une condition liée à la seule réunion de faits suffisants pour établir le consentement du défunt au mariage.

Toutefois l’exigence du caractère non équivoque et certain du consentement est donc bien maintenue, sous le contrôle du chef de l’État et du juge.

==> Effets

les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l’époux.

Toutefois, ce mariage n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux survivant et aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux.

b) L’intégrité du consentement

Il ne suffit donc pas que les futurs époux soient sains d’esprit pour que la condition tenant au consentement soit remplie.

Il faut encore que ledit consentement ne soit pas vicié, ce qui signifie qu’il doit être libre et éclairé :

- Libre signifie que le consentement ne doit pas avoir été sous la contrainte

- Éclairé signifie que le consentement doit avoir été donné en connaissance de cause

Manifestement, le Code civil fait une large place aux vices du consentement. Dès lors, en effet, que l’on fait de la volonté la condition centrale du mariage, il est nécessaire qu’elle présente certaines qualités.

Pour autant, les rédacteurs du Code civil ont eu conscience de ce que la prise en considération de la seule psychologie des contractants aurait conduit à une trop grande insécurité juridique.

Car en tenant compte de tout ce qui est susceptible d’altérer le consentement, cela aurait permis aux parties d’invoquer le moindre vice en vue d’obtenir l’annulation de leur union.

C’est la raison pour laquelle, tout en réservant une place importante aux vices du consentement, tant les rédacteurs du Code civil que le législateur contemporain n’ont admis qu’ils puissent entraîner la nullité du contrat qu’à des conditions très précises.

En droit commun du contrat, il résulte de l’article 1130, al. 1er du Code civil que les vices du consentement qui constituent des causes de nullité du contrat sont au nombre de trois :

- L’erreur

- Le dol

- La violence

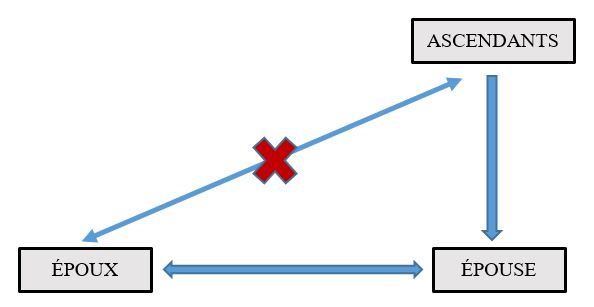

En matière de mariage, le nombre des vices du consentement est réduit à deux.

L’article 180 du Code civil prévoit seulement que :

« Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage. »

Il ressort de cette disposition que seules l’erreur et la violence sont des causes de nullité du mariage.

Le dol n’est pas visé par cette disposition, ce qui inévitablement conduit à l’exclure des vices du consentement susceptible d’anéantir le mariage.

b.1) L’exclusion du dol

i) En droit commun

Classiquement, le dol est défini comme le comportement malhonnête d’une partie qui vise à provoquer une erreur déterminante du consentement de son cocontractant.

Si, de la sorte, le dol est de nature à vicier le consentement d’une partie au contrat, il constitue, pour son auteur, un délit civil susceptible d’engager sa responsabilité.

Lorsqu’il constitue un vice du consentement, le dol doit être distingué de plusieurs autres notions :

- Dol et erreur

- Contrairement au vice du consentement que constitue l’erreur qui est nécessairement spontanée, le dol suppose l’établissement d’une erreur provoquée par le cocontractant.

- En matière de dol, le fait générateur de l’erreur ne réside donc pas dans la personne de l’errans, elle est, au contraire, le fait de son cocontractant.

- En somme, tandis que dans l’hypothèse de l’erreur, un contractant s’est trompé sur le contrat, dans l’hypothèse du dol ce dernier a été trompé.

- Dol au stade de la formation du contrat et dol au stade de l’exécution

- Au stade de la formation du contrat, le dol consiste en une tromperie qui vise à conduire l’autre partie à conclure le contrat sur une fausse conviction

- Au stade de l’exécution du contrat, le dol s’apparente à un manquement délibéré d’une partie à une ou plusieurs obligations qui lui échoient

Antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 une disposition unique était consacrée au dol : l’article 1116 du Code civil.

Cette disposition prévoyait à son alinéa 1er que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ». L’alinéa 2 précisait qu’« il ne se présume pas et doit être prouvé. »