La mort n’est pas la fin. Elle met seulement un terme à ce qui a commencé et à ce qui a vécu. Mais la vie se poursuit à travers ce qui reste et continue à exister.

Lorsque la Camarde vient frapper à la porte de celui dont l’heure est venue, le trépas emporte certes extinction de la personnalité juridique. Le défunt laisse néanmoins derrière lui un patrimoine, sans maître, qui a vocation à être immédiatement transmis à ceux qui lui survivent.

Cette transmission du patrimoine qui intervient concomitamment au moment du décès est exprimée par l’adage hérité de l’ancien droit « le mort saisit le vif par son hoir le plus proche ».

Ce principe procède de l’idée que la personne du défunt survit à travers ses successeurs – héritiers et légataires – lesquels ont vocation à recueillir l’ensemble de ses biens, mais également la totalité de ses dettes.

Parce que l’ouverture d’une succession s’accompagne d’enjeux, en particulier financiers, souvent importants, elle est de nature à plonger la famille dans une crise qui sera parfois profonde, les successeurs se disputant le patrimoine du défunt.

Le droit ne peut bien évidemment pas rester indifférent à cette situation qui menace la paix sociale et dont l’Histoire a montré qu’elle pouvait conduire à l’effondrement de royaumes entiers. La succession de Charlemagne a profondément marqué l’Histoire de France.

Bien que les héritiers soient immédiatement saisis à la mort du défunt, ce qui, concrètement, signifie qu’ils entrent en possession de son patrimoine sans période intercalaire, la transmission qui s’opère n’échappe pas à l’emprise du droit.

À cet égard, les règles qui connaissent de la transmission à cause de mort forment ce que l’on appelle le droit des successions.

Il ressort de ce corpus normatif que la transmission par voie successorale peut être réglée :

- Soit par l’effet de la loi

- On parle de succession ab intestat, ce qui signifie qui littéralement « sans testament»

- Dans cette hypothèse, c’est donc la loi qui désigne les héritiers et détermine la part du patrimoine du de cujus (celui de la succession duquel il s’agit) qui leur revient

- Soit par l’effet de la volonté

- On parle ici de transmission par voie testamentaire, car résultant de l’établissement d’un acte appelé testament.

- Dans cette hypothèse, c’est le de cujus qui désigne les personnes appelées à hériter (légataires) et qui détermine les biens ou la portion de biens (legs) qu’il leur entend leur léguer.

Que la transmission à cause de mort s’opère par l’effet de la loi ou par l’effet d’un testament, elle requiert, dans les deux cas, et au préalable, l’ouverture de la succession du défunt.

Une fois la succession ouverte, seules pourront être appelées les personnes qui justifient des qualités requises pour hériter.

En effet, pour succéder au de cujus, deux conditions cumulatives doivent être remplies :

- D’une part, l’héritier doit exister au jour de l’ouverture de la succession

- D’autre part, l’héritier ne doit pas être frappé d’une cause indignité successorale

§1 : L’existence de l’héritier

L’article 725 du Code civil prévoit que « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. »

Il ressort de cette disposition que pour hériter, il convient d’exister, ce qui dès lors interroge sur la définition de ce verbe.

Dans le langage courant, on dit d’une personne qu’elle existe lorsqu’elle est en vie par opposition à une personne décédée qui n’existe plus.

Reste que, comme observé par Michel Grimaldi, « ce n’est pas de l’existence physique qu’il s’agit, mais de l’existence juridique, c’est-à-dire de la personnalité juridique, de l’aptitude à acquérir des droits »[1].

Aussi, l’existence telle qu’envisagée à l’article 725 du Code civil, ne correspond pas en tout point à celle définie en biologie.

Pour exemple, sous l’empire du droit antérieur, les personnes condamnées à une peine de mort civile étaient privées de leur capacité à hériter, alors même qu’elles étaient encore en vie.

En droit des successions, la notion d’existence s’est ainsi construite sur la base d’un certain nombre de fictions juridiques qui, tantôt conduisent à attribuer la qualité d’héritier à des personnes qui n’existent pas encore, tantôt à refuser la qualité d’héritier à des personnes auxquelles on reconnaît pourtant une existence juridique.

Afin d’appréhender la condition tenant à l’existence, il convient donc de déterminer qu’elles sont les personnes qui sont pour

I) Les personnes pourvues de l’aptitude à hériter

Deux enseignements peuvent être retirés de l’article 725 du Code civil qui pose l’existence comme première condition à l’octroi de la qualité d’héritier :

- D’une part, le respect de la condition tenant à l’existence de la personne appelée à hériter doit être apprécié au jour de l’ouverture de la succession

- D’autre part, l’existence commence au jour de la conception, pourvu que l’enfant naisse vivant et viable

A) Le moment de l’appréciation de l’existence

Conformément à l’article 725 du Code civil, les personnes auxquelles on reconnaît l’aptitude à hériter sont celles qui existent « à l’instant de l’ouverture de la succession ».

L’existence de la personne appelée à succéder doit ainsi être appréciée au moment où la succession s’ouvre, soit au jour où le de cujus est réputé mort.

La raison en est que, en application du principe de continuité de la personne du défunt, la transmission de son patrimoine doit intervenir concomitamment à son décès.

Aussi, est-ce pour éviter qu’une rupture ne vienne affecter cette transmission, qu’il a été décidé que seules les personnes qui existaient au jour de l’ouverture de la succession étaient aptes à hériter.

B) La conception comme point de départ de l’existence

L’article 725 du Code civil prévoit que « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. »

Aussi, est-ce au moment de la conception de l’enfant qu’il y a lieu de se placer pour déterminer si au jour de l’ouverture de la succession, il est apte à hériter. Encore faut-il que celui-ci naisse vivant et viable.

1. Principe

==> Énoncé du principe

Définir l’existence consiste, au fond, à déterminer là où elle commence et là où elle se termine.

S’agissant de la fin de l’existence, elle ne soulève pas de réelle difficulté dans la mesure où un seul événement peut servir de borne : la mort.

S’agissant, en revanche, du début de l’existence, la question est plus délicate : doit-on retenir comme date de commencement la naissance ou la conception de la personne ?

La difficulté a été tranchée dès l’entrée en vigueur du Code civil. Ses rédacteurs ont retenu la seconde option en reprenant le principe exprimé par l’adage « infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur ».

Pris dans son sens littéral, cet adage signifie que l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt.

Aussi, l’enfant posthume, soit celui qui naît postérieurement au décès de l’un ou l’autre de ses parents, serait apte à hériter, le principe dit de l’infans conceptus, faisant commencer l’existence humaine, non pas au jour de la naissance, mais au moment de la conception.

Il n’est donc pas nécessaire d’être né pour succéder, il suffit d’avoir été conçu au jour de l’ouverture de la succession.

À l’analyse, il y a quelque chose de contradictoire à, d’un côté, octroyer des droits à enfant dès sa conception et, d’un autre côté poser que la personnalité juridique ne s’acquiert qu’au jour de la naissance.

Pour être titulaire de droits, il faut être pourvu d’une capacité de jouissance. Or cette capacité est étroitement attachée à la personnalité juridique.

En toute rigueur, un enfant ne devrait donc être apte à recueillir des droits qu’au jour de sa naissance.

Aussi, est-ce pour surmonter cette difficulté que la règle infans conceptus fait rétroagir, par le jeu d’une fiction juridique, les effets de la naissance au moment de la conception.

==> Justification du principe

L’instauration de la règle « infans conceptus » se justifie essentiellement pour deux raisons :

- Première raison

- Il est scientifiquement établi que la vie commence dès le stade de la conception ; c’est à ce moment que l’on fixe le point de départ de l’existence

- Indépendamment de l’argument scientifique qui est relativement récent, cette réalité a très tôt été admise chez les juristes.

- La preuve en est les romains qui sont à l’origine de la règle, laquelle a, par suite, été reprise, dans les mêmes termes, par les rédacteurs du Code civil qui voyaient également dans la conception le commencement de l’existence

- Seconde raison

- Reconnaître à l’enfant, dès sa conception, l’aptitude à hériter participe d’une volonté d’instaurer une égalité successorale entre enfants.

- L’égalité commande, en effet, d’octroyer à l’enfant seulement conçu les mêmes droits que ceux dont sont titulaires ses frères et sœurs déjà nés.

- Pourquoi opérer une différence de traitement entre eux alors que tous existent au jour du décès de leur parent ? L’admettre reviendrait à créer une rupture d’égalité fondée sur la seule antériorité de la naissance.

- Or cela s’est contraire à l’article 735 du Code civil qui dispose que « les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes.».

2. Conditions

Il ressort de l’article 725 du Code civil que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que l’enfant seulement conçu soit apte à hériter :

- D’une part, la conception doit être antérieure à l’ouverture de la succession

- D’autre part, l’enfant doit être né vivant et viable

a. Première condition : l’exigence d’antériorité de la conception au décès

Si, en application de l’article 725 du Code civil, pour succéder il suffit que l’enfant ait « déjà été conçu », encore faut-il que sa conception soit antérieure à l’ouverture de la succession.

Dès lors que la conception est postérieure au décès, il est trop tard. La condition tenant à l’existence n’est, par hypothèse, plus remplie. Or pour recueillir des droits il faut, a minima, exister.

La question qui alors se pose est de savoir à quel moment l’enfant peut-il être réputé avoir été conçu.

Pour déterminer la date de conception, il y a lieu de faire jouer les deux présomptions légales à l’article 311 du Code civil.

- Première présomption

- L’article 311, al. 1er du Code civil prévoit que « la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance»

- Cette présomption étant de portée générale, elle peut être appliquée aux fins de déterminer si l’enfant conçu est apte à hériter.

- En substance, la présomption posée par le texte répute la conception intervenir entre le 300e jour et le 125e jour avant la naissance de l’enfant.

- On en déduit qu’un enfant né au plus tard 300 jours après le décès du de cujus sera apte à hériter.

- Sous l’empire du droit antérieur, il s’agissait là d’une présomption irréfragable, qui ne pouvait donc pas être renversée.

- Dans un arrêt du Ogez du 9 juin 1959, la Cour de cassation avait jugé en ce sens qu’« en fixant à 180 et 300 jours le minimum et le maximum de la durée de gestation, l’article 312 du Code civil a posé une présomption qui n’est pas susceptible de preuve contraire ; que doit, en conséquence, être déclaré illégitime sur l’action en contestation engagée par application de l’article 315 du même Code l’enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage» ( 1ère civ. 9 juin 1959, n°58-10.038)

- La loi n°72-3 du janvier 1972 est venue modifier cet état du droit en conférant un caractère simple à cette présomption qui a été transférée à l’article 311.

- Il en résulte qu’elle peut être combattue par la preuve contraire.

- Aussi, tout ne serait pas perdu pour un enfant qui naîtrait plus de trois cents jours après le décès du de cujus: s’il prouve que sa conception est intervenue antérieurement à l’ouverture de la succession, il pourra succéder.

- Prenons l’exemple d’un enfant qui naîtrait 301 jours après le décès du de cujus.

- En application de l’article 311, al. 1er du Code civil, il est a priori dépourvu de la qualité d’héritier.

- Il lui est néanmoins possible de prouver qu’il a été conçu 304 jours avant sa naissance, de sorte qu’il était déjà conçu au moment du décès et que, par voie de conséquence, il était bien apte à succéder au défunt.

- Seconde présomption

- L’article 311, al. 2e du Code civil prévoit que « la conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. »

- Il ressort de ce texte que la conception est réputée intervenir à n’importe quel moment entre le 300e jour et le 125e jour avant la naissance de l’enfant.

- La date qu’il y a lieu de retenir est celle qui lui est la plus favorable, ce qui s’agissant d’acquérir la qualité à hériter sera celle qui précède le décès du de cujus.

- Cette présomption dite omni meliore momento (au moment le plus favorable) est comme la précédente une présomption simple de sorte qu’elle souffre la preuve contraire.

- Dans ces conditions, la qualité d’héritier d’un enfant né durant la période de conception légale pourra lui être contestée s’il est établi qu’en réalité il a été conçu postérieurement au décès du de cujus.

- Prenons l’exemple d’un enfant qui naîtrait 298 jours après le décès du défunt

- Dans cette hypothèse, il est présumé avoir été conçu entre le 298e et le 300e jour avant sa naissance.

- Sa qualité d’héritier pourra toutefois lui être contestée s’il est établi qu’il a, en réalité, été conçu 297 jours avant sa naissance.

- Si cette preuve est rapportée, l’enfant ne pourra alors pas être appelée à la succession de cujus.

b. Seconde condition : l’exigence de naissance d’un enfant vivant et viable

==> Notion de viabilité

Il ne suffit pas que l’enfant ait été conçu avant le décès du de cujus. Encore faut-il qu’il naisse vivant et viable.

Aussi, l’aptitude à succéder de l’enfant non encore né à est assortie d’une condition résolutoire qui ne sera levée que s’il répond à l’exigence de viabilité.

N’est donc pas apte à hériter l’enfant qui :

- Soit est mort-né

- Soit naît vivant, mais non viable

Toute la question est alors de savoir ce que recouvre la notion d’enfant né viable. Selon Philippe Salvage, la viabilité serait un « faisceau de critères relatifs s’articulant autour des idées de maturité et de conformation et se manifestant par l’autonomie végétative de l’être »[2].

Autrement dit, la viabilité suppose que :

- D’une part, l’enfant soit doté d’une constitution en ordre de fonctionnement présentant un niveau de maturité suffisant pour lui permettre de vivre de façon autonome

- D’autre part, il soit porteur de tous les organes essentiels à l’existence.

En substance, pour être considéré comme viable, l’enfant ne doit donc présenter aucune anomalie qui serait incompatible avec la vie.

Dans un arrêt du 8 février 1830, la Cour d’appel de Bordeaux a jugé en ce sens que « selon l’ancien droit, un enfant était viable quand il était né vivant, à terme, bien conformé et avec tous les organes nécessaires à la vie » (CA Bordeaux, 8 février. 1830, S., 1830.2.164 ; D., 1830.160).

L’exigence de viabilité procède d’une approche pragmatique. Pourquoi reconnaître la qualité d’héritier à un enfant qui est condamné à mourir avant d’avoir vécu ?

Il convient de ne pas perdre de vue le sens de l’institution qu’est la succession : transmettre un patrimoine aux personnes qui survivent au de cujus et qui participeront de la continuation de sa personne.

À quoi bon transmettre ce patrimoine à un enfant qui ne sera, par hypothèse, pas en capacité de jouer ce rôle ? Rien ne le justifie, raison pour laquelle le législateur subordonne l’acquisition de la qualité d’héritier à la viabilité de l’être non encore né.

S’agissant de l’approche juridique de la viabilité, elle est assise sur une présomption simple.

Autrement dit, l’enfant est présumé viable, dès lors que, d’une part, il naît et que, d’autre part, il est en vie au moment de la naissance.

==> L’abandon des critères de l’OMS

Reprenant les préconisations formulées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), une circulaire prise le 22 juillet 1993 par le ministère de la santé présume que l’enfant est viable lorsque deux critères alternatifs sont remplis :

- La naissance de l’infant intervient à plus de 22 semaines d’aménorrhée chez la mère

- L’enfant pèse au moins cinq cents grammes.

Cette circulaire visait à préciser les règles relatives à l’état civil issues de la loi du 8 janvier 1993 et, en particulier, l’article 79-1 du Code civil qui traite de l’inscription à l’état civil de l’enfant décédé avant son inscription à l’état civil.

En application de cette disposition, l’enfant bénéficie d’un état civil complet dès lors qu’un certificat médical indique qu’il est né vivant et viable et précise les jour et heure de naissance et de décès.

À défaut d’un tel certificat médical, l’officier de l’état civil doit établir un acte d’enfant sans vie.

Sous l’empire du droit antérieur, cet acte ne pouvait toutefois pas être dressé lorsque le fœtus ne répondait pas aux critères de viabilité de la circulaire.

Par trois arrêts du 6 février 2008, la Cour de cassation a sanctionné cette pratique en jugeant que « l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse » (Cass. 1ère civ. 6 févr. 2008, n°06-16.498, n°06-16.499, n°06-16.500).

En exigeant que l’enfant soit né à plus de 22 semaines d’aménorrhée chez la mère ou qu’il pèse au moins cinq cents grammes, la première chambre civile estime que la circulaire du 22 juillet 1993 a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoyait pas.

==> Présomption de viabilité

Afin de déterminer si un enfant est viable, il y a donc lieu de se départir des critères de viabilité posés par la circulaire du 22 juillet 1993 qui, d’ailleurs ont, consécutivement aux arrêts rendus par la Cour de cassation, été définitivement été écartés par le décret n°2008-800 du 20 août 2008 relatif à l’application du second alinéa de l’article 79-1 du code civil.

Désormais, il convient plutôt de raisonner sur la base de la présomption de viabilité qui s’infère de la jurisprudence (V. notamment CA Bordeaux, 8 février. 1830, S., 1830.2.164 ; D., 1830.160)

Il est, en effet, admis que la viabilité de l’enfant est présumée, dès lors qu’il naît en vie.

Gérard Cornu écrit en ce sens que tout « enfant né vivant est présumé viable, même s’il est mort rapidement après. Une présomption de viabilité s’attache au premier signe de vie »[3].

Cette présomption de viabilité n’est toutefois pas légale. Il s’agit d’une présomption simple qui donc souffre de la preuve contraire.

Afin d’établir que l’enfant n’est pas viable, il faudra démontrer :

- D’une part, qu’il ne possède pas la maturité suffisante pour vivre

- D’autre part, qu’il présente une anomalie physique incompatible avec la vie

II) Les personnes dépourvues de l’aptitude à hériter

Les personnes qui ne sont pas aptes à succéder se répartissent en cinq catégories :

- Les personnes décédées

- L’enfant mort-né ou né non viable

- Les personnes absentes

- Les personnes disparues

- Les personnes morales

A) Les personnes décédées

1. Principe

==> La mort naturelle

Parce que le décès emporte extinction de la personnalité juridique, les personnes qui sont décédées ne sont pas aptes à hériter.

Seules les personnes vivantes « à l’instant de l’ouverture de la succession » sont pourvues de la qualité d’héritier.

Il peut être observé que, en 1804, les rédacteurs du Code civil avaient envisagé deux sortes de morts comme causes d’incapacité à succéder :

- La mort naturelle, procédant d’une cessation des fonctions vitales

- La mort civile, procédant d’une condamnation judiciaire

La mort civile ayant été abolie par la loi du 31 mai 1854, la mort ne présente désormais plus qu’une seule forme : elle ne peut être que naturelle.

==> Les critères de la mort

C’est le décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 qui règle la procédure actuelle de détermination de la mort d’une personne.

Cette procédure est plus ou moins lourde selon que la personne décédée est ou non maintenue artificiellement en vie aux fins de faire l’objet d’un prélèvement d’organes.

- La procédure simplifiée de constat de la mort en l’absence de maintien en vie artificiel de la personne décédée

- Lorsque la personne décédée n’est pas maintenue artificiellement en vie, l’article R. 1232-1 du Code de la santé publique prévoit que si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :

- Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ;

- Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;

- Absence totale de ventilation spontanée

- Le constat de la mort doit être formalisé dans un procès-verbal établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

- L’article R. 1232-3 du Code de la santé publique précise que ce procès-verbal doit indiquer les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l’heure du constat de la mort.

- Il doit, en outre, être établi et signé par un médecin appartenant à une unité fonctionnelle ou un service distinct de ceux dont relèvent les médecins qui effectuent un prélèvement d’organe ou une greffe.

- Lorsque la personne décédée n’est pas maintenue artificiellement en vie, l’article R. 1232-1 du Code de la santé publique prévoit que si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :

- La procédure renforcée de constat de la mort en présence d’un maintien en vie artificiel de la personne décédée

- Lorsque la personne décédée est maintenue artificiellement en vie aux fins de faire l’objet d’un prélèvement d’organe, l’article R. 1232-2 du Code de la santé publique prévoit que, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l’article R. 1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :

- Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d’enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l’interprétation ;

- Soit à une angiographie objectivant l’arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait.

- Dans ce cas de figure, le constat de la mort doit être formalisé dans un procès-verbal établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

- Le formalisme auquel ce procès-verbal doit répondre est, en revanche, plus lourd, compte tenu du maintien en vie artificiel du patient décédé.

- L’article R. 1232-3, al. 3 du Code de la santé publique prévoit en ce sens que lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l’article L. 1232-4.

- Ce procès-verbal mentionne, en outre, le résultat des examens définis au 1° ou au 2° de l’article R. 1232-2, ainsi que la date et l’heure de ce constat.

- Il doit être signé par les deux médecins susmentionnés.

- Lorsque la personne décédée est maintenue artificiellement en vie aux fins de faire l’objet d’un prélèvement d’organe, l’article R. 1232-2 du Code de la santé publique prévoit que, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l’article R. 1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :

Que la personne dont le décès est constaté soit ou non maintenue artificiellement en vie, l’article R. 1232-4 du Code de la santé publique prévoit que « le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé. »

==> La preuve de la mort

Pour qu’une personne décédée soit privée de sa capacité à hériter, encore faut-il que sa mort intervienne antérieurement à l’ouverture de la succession du de cujus.

Aussi, la date de la mort présente un enjeu majeur, ce qui, dès lors pose la question de sa preuve.

S’agissant de la charge de cette preuve, elle pèse sur les ayants droit de l’héritier présomptif.

La plupart de temps, cette preuve sera rapportée par la production de l’acte de décès sur lequel figure notamment le jour, l’heure et le lieu de décès (art. 79 C. civ.)

Parce que l’acte de décès appartient à la catégorie des actes d’état civil, il est réputé constater, « d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes » (Cass. 1ère civ. 14 juin 1983, n°82-13.247).

L’acte de décès tire donc sa force probante de son caractère authentique. Il en résulte qu’il fait foi jusqu’à inscription de faux, à tout le moins s’agissant de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions (Cass. 1ère civ. 26 mai 1964).

En effet, il y a lieu de distinguer deux sortes d’informations sur l’acte de décès :

- Les informations qui résultent des propres constatations de l’officier d’état civil

- Le caractère authentique de l’acte de décès confère à ces informations une force probante des plus efficaces, car elles font foi jusqu’à inscription en faux

- Celui qui conteste la véracité de l’une d’elles devra donc engager des poursuites judiciaires, selon les règles de procédure énoncées aux articles 303 à 316 du Code de procédure civile.

- Les informations qui résultent des déclarations que l’officier d’état civil reçoit de la personne qui a déclaré le décès

- Ces informations font foi jusqu’à ce qu’il soit rapporté la preuve contraire.

- Dans un arrêt du 19 octobre 1999, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « si l’acte de décès n’établit, quant à l’heure du décès, qu’une simple présomption, il appartient à celui qui la conteste d’en établir l’exactitude» ( 1ère civ., 19 oct. 1999, n° 97-19.845).

S’agissant de la date et l’heure du décès, ces deux informations ne sont donc pas couvertes par le caractère authentique de l’acte de décès, faute pour l’officier d’état civil d’avoir pu les constater personnellement.

Dans ces conditions, elles pourront être remises en cause, ce qui supposera d’établir que, soit la date, soit l’heure, ou les deux, sont erronées

2. Tempérament

Par exception à la règle privant les personnes décédées de l’aptitude à hériter, les articles 752 et 752-2 du Code civil admettent que certains descendants de l’héritier prédécédé puissent lui succéder par le jeu de la représentation.

Pour mémoire, la représentation est définie par l’article 751 du Code civil comme « une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté »

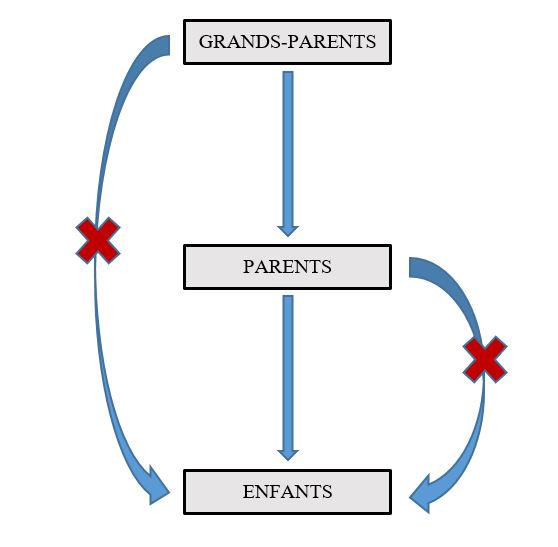

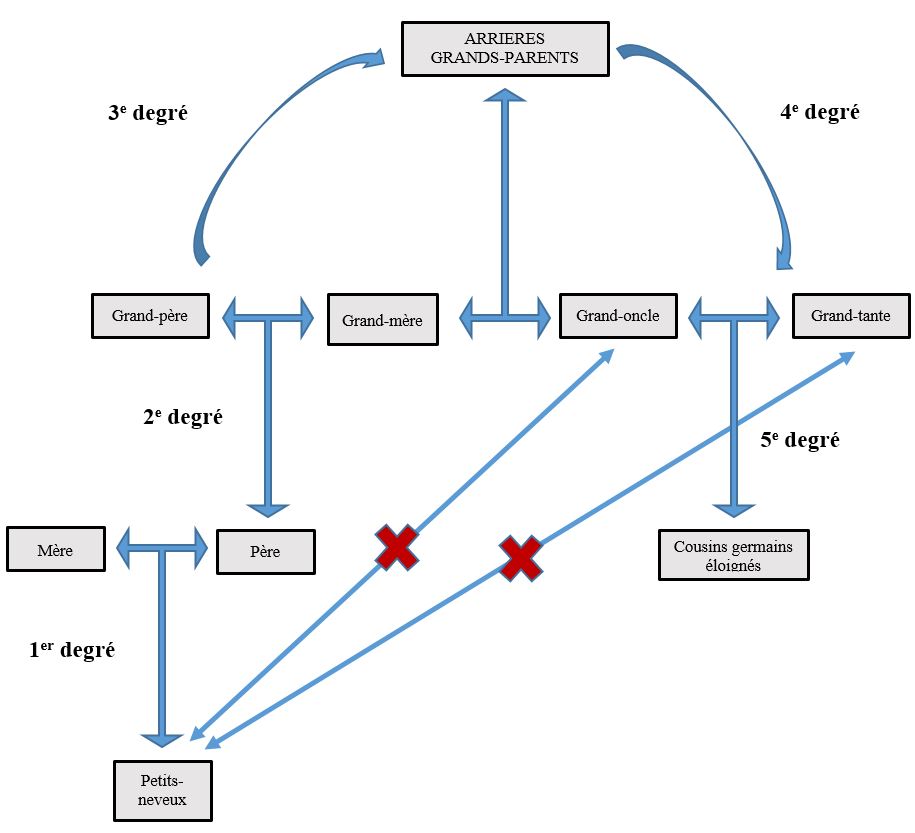

Ce mécanisme interviendra, par exemple, lorsque, dans le cadre de la succession d’un grand-père, les petits enfants, viendront représenter leur parent décédé, de sorte qu’ils occuperont éventuellement le même rang que leur oncle.

S’agissant des personnes admises à représenter l’héritier présomptif prédécédé, il s’agit :

- D’une part, en ligne directe des descendants à l’infini ( 752 C. civ.)

- D’autre part, en ligne collatérale, des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt ( 752-2 C. civ.)

Ainsi, le décès de l’héritier présomptif ne prive ses descendants de la possibilité succéder en son lieu et place au de cujus.

B) L’enfant mort-né ou né non viable

Lorsqu’un enfant décède avant que n’ait pu être réalisée la déclaration de naissance, il y a lieu de distinguer selon qu’il est né vivant et viable ou seulement sans vie.

- L’enfant né vivant et viable

- L’article 79-1, al. 1er du Code civil prévoit que lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

- L’établissement d’un acte de naissance présente ici un enjeu majeur, car cette formalité conférera à l’enfant décédé la personnalité juridique et, par voie de conséquence, la capacité à hériter.

- L’enfant né sans vie

- L’article 79-1, al. 2e du Code civil prévoit que, lorsque l’enfant est mort-né ou naît vivant mais non viable, l’officier de l’état civil peut établir sur la demande des parents un acte d’enfant sans vie.

- L’établissement de cet acte permettra d’inscrire cet enfant sur le livret de famille et d’organiser de funérailles.

- En revanche, l’enfant ne se verra pas conférer la personnalité juridique, en conséquence de quoi il n’acquerra pas la qualité d’héritier.

C) Les personnes absentes

L’absence est définie à l’article 112 du Code civil comme la situation d’une personne qui « a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles ».

Il s’agit, autrement dit, de l’hypothèse où une personne ne s’est pas manifestée auprès de ses proches pendant une période prolongée, de sorte que l’on ignore si elle est encore en vie ou si elle est décédée.

Cette situation se rencontrera essentiellement à des époques troublées par la guerre, la révolution ou encore des catastrophes naturelles.

Quel que soit le motif de l’absence, faute de certitude sur la situation de la personne qui ne donne plus aucun signe de vie, la question se pose de savoir ce qu’il doit advenir de son patrimoine.

Doit-on désigner un administrateur aux fins d’administrer ses biens dans l’attente que l’absent réapparaisse ou doit-on ouvrir sa succession ?

Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter aux articles 112 à 132 du Code civil qui règlent la situation de l’absence.

À l’analyse, le dispositif mis en place distingue deux périodes qui se succèdent :

- La présomption d’absence qui fait primer la vie sur la mort

- La déclaration d’absence qui fait primer la mort sur la vie

==> La personne présumée absente

L’article 112 du Code civil prévoit que « lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence. »

Il ressort de cette disposition que, lorsque les conditions de l’absence sont réunies, le juge rend une décision constatant la présomption d’absence.

Cette décision emporte deux effets majeurs :

- Elle fixe le point de départ du délai au terme duquel la présomption d’absence sera convertie en déclaration d’absence, soit en un acte qui présumé l’absent mort

- Elle instaure un système de représentation de l’absent qui fait l’objet des mêmes mesures de protection que celles prises à la faveur de l’incapable majeur

À cet égard, durant toute la période au cours de laquelle la présomption d’absence joue l’absent est présumé en vie, ce qui signifie que, à ce stade, non seulement sa succession ne saurait s’ouvrir, mais encore il conserve sa capacité à hériter comme précisé par l’article 725 du Code civil.

La présomption d’absence est, par ailleurs, sans incidence sur la situation matrimoniale de l’absent qui demeure marié ou pacsé.

Cette présomption emporte pour seule conséquence l’instauration d’une mesure de représentation de l’absent qui est traité comme un incapable, en ce qu’il fait l’objet des mêmes mesures de protection.

==> La personne déclarée absente

Lorsque la période de présomption d’absence arrive à son terme, s’amorce une seconde phase, celle de la déclaration d’absence qui conduit à présumer l’absent décédé.

Il ne s’agit donc plus ici d’assurer la protection de l’absent dont on présume qu’il est en vie, mais d’organiser la liquidation de ses intérêts, puisqu’on présume dorénavant qu’il est mort.

Le basculement de la présomption de vie vers une présomption de mort s’opère au bout d’un délai compris entre 10 et 20 ans selon le cas.

À l’analyse, ce délai varie selon que la présomption d’absence a ou non été judiciairement constatée

- La présomption d’absence a été judiciairement constatée

- L’article 122 du Code civil prévoit que « lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence, soit selon les modalités fixées par l’article 112, soit à l’occasion de l’une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l’absence pourra être déclarée par le tribunal judiciaire à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public».

- Ainsi, dès lors que la présomption d’absence a été régulièrement constatée par le juge, la déclaration d’absence peut être prononcée.

- Ce délai commence à courir à compter de la date fixée dans la décision qui a constaté la présomption d’absence

- La présomption d’absence n’a pas été judiciairement constatée

- L’absence de constatation judiciaire de la présomption d’absence n’est pas un obstacle au prononcé de la déclaration d’absence

- L’article 122 du Code civil prévoit en ce sens que l’absence peut être déclarée lorsque « à défaut d’une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans. »

- Cette hypothèse se rencontrera notamment, lorsque le patrimoine du présumé absent aura été administré par un mandataire, de sorte que le recours à la procédure visant à obtenir des mesures de protection était sans intérêt.

- Aussi, s’il n’est pas nécessaire d’obtenir la constatation judiciaire de la présomption d’absence, le délai pour obtenir la déclaration d’absence est doublé.

- La difficulté pour le demandeur consistera à rapporter la preuve de l’écoulement d’un délai de 20 ans.

- Ainsi que l’observait Jean foyer l’objectif est ici « de protéger les intérêts d’un présumé absent contre des proches qui ne se sont pas montrés diligents pour la gestion de son patrimoine, ou dont on pourrait craindre qu’ils soient tentés de faire déclarer frauduleusement l’absence d’une personne vivante durablement éloignée de ses affaires».

L’article 128 du Code civil prévoit que « le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus. »

Ce jugement produit donc l’effet inverse que la présomption d’absence : l’absent bascule du statut de présumé en vie en présumé mort.

Il en résulte notamment que l’absent perd son aptitude à hériter, puisque sa personnalité juridique s’éteint.

D) Les personnes disparues

L’article 88 du Code civil prévoit que « peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé. »

Il ressort de cette disposition que lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances de nature à faire sérieusement douter de sa survie (naufrage, effondrement d’une mine, catastrophe naturelle, accident d’avion, incendie etc.), c’est le juge procédera à la constatation du décès pour cause de disparition.

La disparition se distingue de l’absence qui correspond à l’hypothèse où l’on ignore si la personne absente est morte ou encore en vie.

S’agissant de la disparition, il existe une probabilité très élevée que la personne soit décédée, en raison des circonstances violentes dans lesquelles elle a disparu.

Lorsque l’on a la certitude qu’une personne a été victime d’un naufrage ou d’un accident d’avion et que celle-ci ne réapparaît plus, il est vraisemblable, sinon certain qu’elle soit décédée.

S’agissant des effets de la disparition, il y a lieu de se reporter à l’article 91, al. 3e du Code civil.

Cette disposition prévoit que « les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d’actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code. »

Ainsi, la personne qui est déclarée disparue est réputée décédée à l’instar de la personne qui est déclarée absente.

Il en résulte que sa personnalité juridique prend fin, ce qui emporte, par voie de conséquence, son aptitude à hériter.

S’agissant de la date à laquelle il y a lieu de faire jouer les effets de la disparition, il convient de retenir, non pas la date de prononcé du jugement, mais la date à laquelle le disparu est réputé mort, laquelle doit nécessairement être fixée par la décision.

C’est donc à cette date qu’il y aura lieu de se placer afin d’apprécier l’aptitude de la personne disparue à succéder au de cujus.

E) Les personnes morales

En application de l’article 725 du Code civil, pour succéder, il faut en principe exister. Si l’on s’en tient à la lettre du texte, devraient donc être aptes à hériter, tant les personnes physiques, que les personnes morales.

S’agissant de ces dernières, bien qu’elles n’aient pas de réalité tangible, elles existent bien juridiquement. Et pour cause, en leur reconnaissant la personnalité juridique, la loi leur confère la capacité à détenir un patrimoine.

Rien ne devrait donc s’opposer à ce que les personnes morales puissent recueillir les biens d’une personne physique dans le cadre d’une succession.

Tel n’est pour autant pas l’état du droit qui subordonne l’acquisition de la qualité d’héritier à l’existence d’un lien de parenté ou d’alliance entre le de cujus et ses successibles.

Pour cette raison, les personnes morales sont inaptes à hériter, à tout le moins dans le cadre d’une succession ab intestat, soit la succession qui s’opère sans testament.

La jurisprudence, puis le législateur, ont toutefois admis que les personnes morales pouvaient, à certaines conditions, bénéficier d’une libéralité par voie de donation ou par voie testamentaire.

À l’analyse, l’aptitude d’une personne morale à recueillir une libéralité dépend de sa nature juridique (société, association, fondation etc.).

S’agissant des sociétés civiles et commerciales, la jurisprudence leur a très tôt reconnu cette aptitude (V. en ce sens Cass. req. 23 févr. 1891).

À cet égard, l’exercice de leur droit à recueillir une libéralité n’est nullement subordonné à l’octroi d’une quelconque autorisation, ni à l’accomplissement d’une déclaration (Cass. req., 29 nov. 1897).

Tout au plus, en raison du principe de spécialité qui limite leur capacité de jouissance, l’objet social figurant dans les statuts de la société civile ou commerciale devra comprendre la possibilité de recueillir une libéralité.

S’agissant des fondations, des congrégations et des associations, non seulement elles ont la capacité de recevoir des libéralités entre vifs ou par testament, mais encore qu’elles peuvent les accepter librement (art. 910 C. civ.).

L’article 910 prévoit néanmoins que si le préfet constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité.

Afin que ce contrôle puisse effectivement être exercé, le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 fait peser une obligation de déclaration sur les associations, fondations et congrégations recueillant la libéralité.

§2 : L’absence d’indignité successorale

Si l’aptitude à hériter est indépendante de la volonté de celui auquel elle est reconnue, il est en revanche certains agissements qui sont incompatibles avec la qualité d’héritier.

Certains comportements moralement répréhensibles, sinon délictueux, dont a fait montre l’héritier envers le de cujus sont, en effet, de nature à le priver de sa vocation successorale.

Ces comportements tombent sous le coup de ce que l’on appelle l’indignité.

==> Notion

Envisagée aux articles 726 à 729-1 du Code civil, l’indignité successorale est classiquement définie comme la déchéance du droit de succéder au défunt à raison d’atteintes graves portées à son encontre.

L’indignité produit sensiblement les mêmes effets qu’une exhérédation, à deux nuances près.

- D’une part, l’indignité successorale se produit sous l’effet de la loi, alors que l’exhérédation ordinaire résulte de la volonté du de cujus.

- D’autre part, alors que l’indignité successorale est susceptible de priver l’héritier de sa part réservataire, lorsqu’elle est le fait du de cujus, l’exhérédation ne pourra se limiter qu’à la quotité disponible.

Pour ces deux raisons, l’indignité successorale ne se confond pas avec l’exhérédation. Néanmoins, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001, il apparaît que les deux institutions se sont rapprochées.

En effet, l’indignité n’est plus, comme sous l’empire du droit en vigueur, un effet légal strictement attaché à une conduite incriminée, qu’aucune volonté contraire ne saurait écarter.

Désormais, l’indignité peut être neutralisée par le pardon accordé à l’indigne, soit par le de cujus lui-même, soit par ses cohéritiers.

==> Nature

S’agissant de la nature de l’indignité successorale, la doctrine est partagée entre deux approches :

- Première approche : l’assimilation de l’indignité à une incapacité

- D’aucuns soutiennent que l’indignité s’apparenterait à une incapacité de jouissance, celle-ci produisant finalement les mêmes effets : celui qui est reconnu indigne est inapte à recueillir le patrimoine du de cujus.

- À cette analyse, il est objecté notamment qu’une incapacité serait toujours prononcée pour des raisons « indépendantes du mérite ou du démérite de la personne»[4].

- Au surplus, les incapacités auraient une portée générale. Or l’indignité ne frappe l’indigne que pour la succession de la personne envers laquelle il s’est mal comporté.

- Ainsi que l’observe néanmoins Michel Grimaldi, il existe « des incapacités relatives qui, précisément, ne concernent que les rapports entre deux personnes déterminées»[5].

- Tel est notamment le cas du médecin qui est frappé d’une incapacité de jouissance spéciale quant à recevoir une libéralité émanant de son patient ( 909 C. civ.).

- Il en va de même pour le tuteur auquel il est fait interdiction recevoir une libéralité provenant du mineur dont il assurait la représentation ( 907 C. civ.).

- Seconde approche : l’assimilation de l’indignité à une peine privée

- La doctrine majoritaire assimile l’indignité successorale à une peine privée, car elle jouerait le rôle de sanction.

- Dans un arrêt du 18 décembre 1984, la Cour de cassation a statué en ce sens, en qualifiant expressément l’indignité de « peine civile de nature personnelle et d’interprétation stricte».

- Elle en déduit qu’elle « ne peut être étendue au-delà des textes qui l’instituent » ( 1ère civ. 18 déc. 1984, n°83-16.028).

Selon que l’on assimile l’indignité successorale à une incapacité ou à une peine privée, elle ne sera pas soumise au même principe.

Si l’indignité s’analyse en une incapacité, alors elle ne peut frapper que les personnes expressément visées par la loi. Rien ne ferait en revanche obstacle à ce que les juges puissent se livrer à une interprétation extensive des textes aux fins d’appliquer l’indignité à des cas non expressément prévus par la loi.

Si l’indignité est assimilée à une peine privée, elle obéit alors au principe de légalité des délits et des peines, ce qui signifie qu’elle ne peut jouer que pour les cas expressément visés par un texte.

À l’examen, c’est plutôt la seconde approche qui semble avoir été adoptée par la jurisprudence, (Cass. 1ère civ. 18 déc. 1984, n°83-16.028). Elle doit donc être appréhendée comme une peine privée.

==> Domaine

Le domaine de l’indignité successoral est cantonné aux seules successions ab intestat, soit à celles qui s’opèrent en dehors de tout testament.

L’indignité ne joue pas :

- Dans le cadre des libéralités

- Pour mémoire, les libéralités recouvrent les donations et les testaments, soit les actes à titre gratuit qui procèdent de la volonté du disposant

- Pour ces actes, en cas de mauvaise conduite du bénéficiaire envers leur auteur, la sanction est toute autre.

- Il s’agit, en effet, de la révocation pour cause d’ingratitude.

- En soi, l’ingratitude produit les mêmes effets que l’indignité successorale.

- Elle s’en distingue toutefois en ce qu’elle sanctionne des agissements moins graves.

- Aussi, les cas d’ingratitude et d’indignité ne coïncident pas totalement

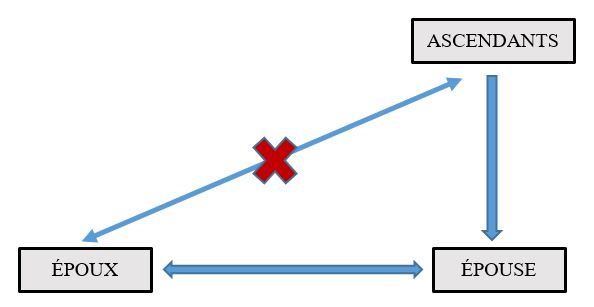

- Dans le cadre des avantages matrimoniaux

- L’article 1527 du Code civil définit les avantages matrimoniaux comme ceux « que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes».

- Il s’agit, autrement dit, de tout profit procuré à l’un des époux résultant des règles qui président au fonctionnement du régime matrimonial.

- Les avantages matrimoniaux présentent la particularité d’échapper au régime des libéralités ; ils leur sont étrangers.

- Est-ce à dire qu’ils sont susceptibles de relever du domaine de l’indignité, puisque ne pouvant donc pas être révoqués pour cause d’ingratitude ?

- Dans un arrêt remarqué du 7 avril 1998, la Cour de cassation a répondu par la négative.

- Dans cette décision, elle a estimé que l’indignité successorale était insusceptible de sanctionner le conjoint condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour avoir mortellement frappé son épouse ( 1ère civ., 7 avr. 1998, n° 96-14.508).

- La position prise par la Cour de cassation est sévère.

- Aussi, marque-t-elle sa volonté de faire une application stricte des textes et de circonscrire le domaine de l’indignité aux seules successions ab intestat.

==> Réforme

Le régime de l’indignité successorale a été profondément réformé par la loi 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.

Il était notamment reproché aux règles antérieures d’être trop étroites, trop rigides et quelquefois injustes.

La loi du 3 décembre 2001 a tenu compte des critiques, en créant de nouveaux cas d’indignité successorale, dont la plupart sont facultatifs pour le juge, afin d’apporter de la souplesse dans un dispositif.

Le texte met fin, par ailleurs, à l’injustice dont étaient victimes les enfants de l’indigne : ceux-ci, qui n’ont commis aucune faute, peuvent désormais représenter leur auteur dans la succession dont il est exclu (art. 729-1 C. civ.).

Bien qu’en règle générale on ne puisse représenter que des personnes mortes, cette représentation peut avoir lieu du vivant même de l’indigne.

L’appréhension de l’indignité successorale suppose d’envisager ses causes, après quoi il conviendra de se focaliser sur ses effets.

I) Les causes d’indignité successorale

Les rédacteurs du Code civil n’avaient envisagé que trois causes d’indignité successorale :

- Avoir été condamnée pour meurtre ou tentative de meurtre à l’endroit du défunt

- Avoir porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse, soit avoir cherché à le faire condamner à mort en l’accusant d’un crime qu’il n’avait pas commis

- Avoir été instruit du meurtre du défunt et ne l’avoir pas dénoncé aux autorités judiciaires

Lors des travaux parlementaires dont est issue la loi du 3 décembre 2001, il est apparu que les cas d’indignité successorale prévus par le Code civil étaient pour le moins étroits, sinon désuets.

Aussi, a-t-il été jugé nécessaire de les revoir, ce qui a conduit, non seulement à les élargir, mais encore à les répartir en deux catégories :

- Les cas d’indignité de plein droit

- Les cas d’indignité facultative

Tandis que les premiers jouent automatiquement en cas de condamnation pénale de l’héritier présomptif, les seconds requièrent l’intervention du juge civile qui devra se prononcer sur leur bien-fondé.

A) Les cas d’indignité de plein droit

L’article 726 du Code civil prévoit deux cas d’indignité de plein droit :

- Premier cas

- Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, à une peine criminelle de celui qui a volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt.

- Ce cas d’indignité vise indistinctement le meurtre ( 221-1 et 221-4 C. pén.), l’assassinat (art. 221-3 C. pén.), l’empoisonnement (art. 221-5 C. pén.).

- Second cas

- Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, à une peine criminelle de celui qui a volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

- Ce cas d’indignité recouvre toutes les infractions sanctionnant les atteintes portées à l’intégrité physique du de cujus et qui ont conduit à son décès, sans pour autant que l’auteur de l’infraction ou son complice aient été animés d’une intention homicide.

Plusieurs enseignements peuvent être retirés des cas d’indignité de plein droit visés par l’article 726 du Code civil.

Tout d’abord, seule une condamnation à une peine criminelle est constitutive d’une cause d’indignité de plein droit.

Par peine criminelle, il faut entendre une condamnation pénale supérieure à 10 ans de réclusion.

Ensuite, il peut être observé que, désormais, le complice de l’auteur du crime est également susceptible d’être frappée par l’indignité successorale, ce qui n’était pas le cas sous l’empire du droit antérieur

Enfin, il n’est pas nécessaire que celui qui a porté atteinte à la vie du défunt, à tout le moins qui y a concouru volontairement, soit animé de la volonté de tuer, pour encourir l’indignité successorale.

Il s’agit là d’une nouveauté introduite par la loi du 3 décembre 2001, le législateur ayant estimé qu’absence d’intention homicide n’excusait pas l’héritier qui, par ses agissements, porte la responsabilité de la mort du de cujus.

B) Les cas d’indignité facultative

L’article 727 du Code civil prévoit six cas d’indignité successorale :

- Premier cas

- Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle, de celui qui a volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt.

- Sont ici visées les mêmes infractions qu’au 1e de l’article 726 du Code civil, soit le meurtre, l’assassinat et l’empoisonnement.

- La seule différence, c’est que l’auteur ou le complice de l’infraction a été condamné, non pas à une peine criminelle, mais à une peine correctionnelle.

- Par peine correctionnelle, il faut entendre une peine d’emprisonnement qui n’excède pas dix ans.

- Parce que la peine prononcée à son encontre est moins lourde, le législateur a estimé que l’indignité devait, pour cette situation, n’être que facultative.

- Le dernier alinéa du texte précise néanmoins que « peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. »

- Autrement dit, lorsque l’action publique n’a pas pu être mise en mouvement pour quelque raison que ce soit, l’indignité successorale pourra malgré tout être prononcée par un juge.

- L’objectif recherché par cette règle est d’empêcher la famille de l’auteur ou du complice de l’infraction ne puisse hériter du patrimoine de la victime.

- Deuxième cas

- Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle de celui qui a volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

- Ce cas d’indignité participe de la même logique que le précédent, en ce que les infractions visées sont exactement les mêmes que celles énoncées au 2e de l’article 726 du Code civil.

- La peine prononcée présente néanmoins un caractère correctionnel, de sorte que l’indignité encourue ne joue plus de plein droit ; elle est facultative.

- Par ailleurs, l’absence de mise en mouvement de l’action publique est ici aussi sans incidence sur le risque encouru par l’auteur ou le complice de l’infraction d’être frappé d’une indignité successorale.

- Le dernier alinéa du texte est également applicable à cette cause d’indignité facultative

- Troisième cas

- Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle de celui qui a commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt.

- Ce cas d’indignité facultative a été introduit par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

- Cet ajout est motivé par la volonté du législateur de réprimer plus sévèrement les auteurs de violences conjugales.

- Il est parti du constat que si la loi permettait de déclarer l’indignité successorale en cas de faux témoignage et de dénonciation calomnieuse contre le défunt, tel n’était pas le cas pour les violences sexuelles ou physiques dès lors qu’elles n’ont pas été mortelles.

- Il y avait là, selon les parlementaires, un problème d’échelle de valeurs qu’il fallait corriger.

- Pour cette raison, il a été décidé de créer un nouveau cas d’indignité successorale pour celui qui a été condamné à une peine criminelle pour avoir commis des violences volontaires ou un viol sur le défunt.

- Le mari violent ne peut désormais donc plus hériter de son épouse si celle-ci décède avant lui.

- Sur ce point, la commission des lois a souhaité viser, en plus des violences et du viol, les actes de torture et de barbarie et les agressions sexuelles, et prévoir que l’indignité pourrait être prononcée même si le conjoint a seulement été condamné à une peine correctionnelle.

- Quatrième cas

- Il s’agit de la condamnation de celui qui est à l’origine d’un témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle.

- Il s’agit là d’une reprise d’un souhait formulé par une partie de la doctrine qui regrettait que cette infraction ne soit pas une cause d’indignité.

- Pour mémoire, l’infraction de faux témoignage dans le cadre est envisagée à l’article 434-13 du Code pénale.

- Cette disposition prévoit que « le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

- Il s’agirait autrement dit, pour l’héritier présomptif, de témoigner contre le de cujus dans le cadre d’une procédure criminelle en alléguant des faits qu’il sait faux.

- Cinquième cas

- Il s’agit de la condamnation de celui qui s’est volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers.

- Ce cas d’indignité successorale est une innovation de la loi du 3 décembre 2001.

- Il vise à sanctionner celui qui savait qu’un crime ou un délit allait se commettre à l’endroit de la personne du défunt, mais n’a rien dit, ni rien fait.

- Or s’il avait agi, il aurait pu empêcher la mort du de cujus.

- Parce qu’il porte une part de responsabilité dans le drame qui s’est produit, il ne mérite pas d’hériter.

- Son abstention est d’autant plus blâmable que le décès du de cujus lui a directement profité en ce que, sans l’indignité, il hériterait prématurément.

- Au surplus, on est légitimement en droit de le soupçonner d’avoir laissé faire dans le seul dessein d’accélérer sa vocation successorale.

- Reste que le domaine de ce cas d’indignité est pour le moins restreint.

- Pour être retenu, il faudra établir :

- D’une part, l’abstention volontaire de l’héritier volontaire

- D’autre part, que l’atteinte portée au de cujus était constitutive d’un crime ou d’un délit

- En outre, que cette atteinte consistait en une agression physique sur sa personne

- Enfin, que l’héritier présomptif était en capacité d’agir sans risque pour lui ou pour les tiers

- Au bilan, les conditions devant être remplies pour que ce cas d’indignité soit retenu sont si nombreuses que, en pratique, ne sera caractérisé que dans de très rares cas

- Sixième cas

- Il s’agit de la condamnation de celui qui est à l’origine d’une dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

- Ce cas d’indignité successorale n’est autre qu’une reprise de l’un des cas prévus par les rédacteurs du Code civil.

- L’ancien article 727, 2e prévoyait en effet que l’indignité était encourue par « celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse».

- La seule différence, c’est que la dénonciation calomnieuse visée ici porte sur une infraction punie, non plus de peine de mort, mais par une peine criminelle.

- L’esprit de ce cas d’indignité successorale n’en reste pas moins le même.

- Il s’agit de sanctionner celui qui a portée contre le de cujus une accusation très grave, car portant sur des faits de nature criminelle, et, à ce titre, l’a exposé au risque d’être condamné à une lourde peine.

- Certes, la motivation de l’auteur de la calomnie ne résidera pas dans la perspective d’hériter prématurément du de cujus, celui-ci ne risquant plus d’être condamné à mort.

- Néanmoins, le préjudice personnel susceptible de lui être causé est si important que l’héritier présomptif doit être privé de sa vocation successorale.

II) La mise en œuvre de l’indignité successorale

Selon que l’indignité successorale joue de plein droit ou selon qu’elle est facultative, sa mise en œuvre diffère.

A) La mise en œuvre de l’indignité successorale de plein droit

Lorsque l’indignité successorale joue de plein droit, car résultant de l’une des causes visées par l’article 726 du Code civil, elle est automatique en ce sens que, pour produire ses effets, il n’est pas besoin de saisir le juge.

Aussi, est-elle attachée à la condamnation pénale dont, au fond, elle est une conséquence légale.

Encore faut-il néanmoins qu’elle soit invoquée, faute de quoi elle ne pourra pas jouer.

Les personnes admises à se prévaloir de l’indignité successorale de plein droit sont limitées.

On compte :

- Les cohéritiers de l’indigne

- Les ayants droit de l’indigne

- Les légataires à titre universel et à titre particulier

- Le ministère public en l’absence d’héritier

B) La mise en œuvre de l’indignité successorale facultative

Lorsque l’indignité est facultative, soit résulte de l’une des causes visées à l’article 727 du Code civil, sa mise œuvre requiert l’obtention d’une déclaration judiciaire d’indignité.

Aussi, cela suppose-t-il pour celui qui se prévaut de cette forme d’indignité successorale de saisir le juge civil.

À la différence de l’indignité de plein droit, l’indignité facultative n’est pas automatique ; elle doit être prononcée.

==> Compétence

En application de l’article 727-1 du Code civil, la juridiction compétente pour prononcer la déclaration d’indignité successorale est le Tribunal judiciaire.

Plus précisément, parce qu’il s’agit d’une demande qui intéresse les rapports entre héritiers, c’est la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage qui est compétente (art. 45 CPC), étant précisé que la succession doit s’ouvrir au lieu du dernier domicile du défunt (art. 720 C. civ.).

==> Titulaires de l’action

L’article 727-1 du Code civil prévoit que « la déclaration d’indignité prévue à l’article 727 est prononcée après l’ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d’un autre héritier. »

Il ressort de cette disposition que seuls les cohéritiers de l’indigne ont qualité pour saisir le juge aux fins de déclaration judiciaire d’indignité.

Aussi, sont privés de la possibilité d’exercer cette action, tant les héritiers testamentaires, que les légataires, alors même qu’ils auraient intérêt à agir.

En l’absence d’héritier, le second alinéa du texte précise que « la demande peut être formée par le ministère public. »

==> Moment d’exercice de l’action

L’article 727-1 du Code civil prévoit expressément que la demande visant à ce qu’un héritier soit déclaré indigne ne peut être formulée qu’après l’ouverture de la succession.

Aucune action ne pourra donc être exercée, tant que la victime de l’indignité n’est pas décédée.

==> Délai pour agir

L’article 727-1 du Code civil prévoit que « la demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. »

Il s’infère de cette disposition qu’il y a lieu de distinguer selon que la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité intervient avant ou après le décès.

- La décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité intervient avant le décès de la victime de l’indignité

- Dans cette hypothèse, l’action en déclaration d’indignité doit être exercée dans un délai de 6 mois à compter du décès du de cujus.

- La décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité intervient après le décès de la victime de l’indignité

- Dans cette hypothèse, l’action en déclaration d’indignité doit être exercée dans un délai de 6 mois à compter du prononcé de la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité

==> Décision

Après avoir examiné les circonstances de la cause et vérifié que l’un des cas d’indignité facultative visé par l’article 727 du Code civil était caractérisé, le juge pourra prononce une déclaration d’indignité.

III) Les effets de l’indignité successorale

Lorsqu’elle est acquise, soit directement par l’effet d’une condamnation pénale, soit par l’effet d’une décision du juge civil, l’indignité emporte plusieurs effets.

A) Les effets de l’indignité à l’égard de l’indigne

L’indignité produit deux effets à l’égard de l’indigne :

- Il est exclu de la succession du de cujus

- Il doit restitution des fruits et revenus

1. Exclusion de la succession

==> Principe

L’indignité a pour effet principal d’exclure l’indigne de la succession : il est déchu de son droit à succéder au de cujus, il perd sa qualité d’héritier.

S’agissant des libéralités susceptibles d’avoir été consenties par ce dernier à l’indigne, il peut être observé qu’elles ne relèvent pas de l’indignité. Elles ne peuvent être révoquées que pour cause d’ingratitude.

Aussi, l’indignité n’a d’incidence que sur la seule succession ab intestat. L’indigne peut donc conserver le bénéfice des donations ou dispositions testamentaires dont il aurait été gratifié par le défunt.

L’effet attaché à l’indignité n’est, par ailleurs, que relatif en ce sens qu’elle ne prive l’indigne de son aptitude à hériter que dans ses seuls rapports avec le de cujus.

Aussi, conserve-t-il sa capacité à hériter d’une autre personne et notamment aux parents de la victime de l’indignité, soit par le jeu de transmissions successives, soit par le jeu de la représentation successorale.

==> Exception

L’article 728 du Code civil prévoit que « n’est pas exclu de la succession le successible frappé d’une cause d’indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu’il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel. »

Il ressort de cette disposition que le de cujus dispose de la faculté de maintenir l’indigne dans ses droits, malgré les fautes commises à son endroit.

Cette faculté de pardon reconnue au de cujus joue, tant en matière d’indignité de plein droit, qu’en matière d’indignité facultative.

C’est là une innovation de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001, le législateur ayant estimé qu’il y avait lieu de donner le dernier mot au défunt, sa volonté primant ainsi les effets de la loi.

Reste que pour que le pardon opère et déjoue les effets de l’indignité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :

- D’une part, le de cujus doit avoir eu connaissance des faits commis à son encontre et frappés de l’une des causes d’indignité

- D’autre part, il doit avoir exprimé sa volonté de maintenir l’indigne dans ses droits, nonobstant les faits dont il a eu connaissance

- Enfin, le pardon accordé par le de cujus à l’indigne doit intervenir après la découverte des faits frappés d’indignité et prendre la forme :

- Soit d’une disposition testamentaire, ce qui suppose donc que les faits pardonnés soient expressément mentionnés dans le testament

- Soit d’une libéralité universelle ou à titre universel

2. Obligation de restitution des fruits et revenus

L’article 729 du Code civil prévoit que « l’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »

Cette disposition marque le caractère rétroactif de l’indignité successorale. Cette situation se rencontrera lorsque l’indigne est entré en possession des biens du de cujus et que l’indignité n’a pas encore produit ses effets.

Tel sera le cas pour l’indignité facultative qui ne peut être déclaré que postérieurement au décès du défunt.

Pour ce qui est de l’indignité de plein droit, la rétroactivité ne concernera que l’hypothèse où la condamnation de l’indigne a été prononcée après le décès du de cujus et que l’indigne est entré en possession immédiatement après l’ouverture de la succession.

En tout état de cause, lorsque l’indignité – de plein droit ou facultative – produit ses effets, l’indigne est réputé n’avoir jamais hérité.

Il en résulte qu’il a l’obligation de restituer :

- D’une part, les biens qu’il aurait recueillis dans son patrimoine

- D’autre part, les fruits et les revenus qu’il a éventuellement retirés de ces biens

C’est parce que l’indigne est considéré comme un possesseur de mauvaise foi, qu’il est tenu de restituer intégralement les fruits et revenus provenant des biens dont il a eu la jouissance.

Quant aux tiers auxquels l’indigne aurait transférer la propriété des biens recueillis, leur situation est pour le moins précaire car endossant la qualité d’acquéreur a non domino, soit d’acquéreur sans titre valable.

S’agissant des immeubles, l’opération encourt la nullité en application de la règle nemo plus juris.

Seule la prescription acquisitive pourra consolider la situation du tiers, encore qu’il ne pourra pas se prévaloir de la prescription abrégée.

S’agissant des meubles, la remise en cause de l’opération dépendra de la bonne ou mauvaise foi du tiers.

S’il est de bonne foi, nonobstant sa qualité d’acquéreur a non domino, il conservera le bénéfice de son acquisition. Si, en revanche, il est de mauvaise foi, une action en revendication pourra être exercée, le délai de prescription étant porté à trente ans.

B) Les effets de l’indignité à l’égard des héritiers

Parce qu’il s’agit d’une peine personnelle, l’indignité ne produit ses effets qu’à l’encontre de l’indigne ; elle est sans incidence :

- D’une part, sur les cohéritiers

- D’autre part, sur les enfants

S’agissant des enfants, il s’agit là d’une autre innovation introduite par la loi du 3 décembre 2001.

L’article 729-1 du Code civil prévoit que « les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation […] ».

Il ressort de cette disposition que les enfants de l’indigne peuvent venir en représentation de celui-ci.

Pour mémoire, la représentation est définie par l’article 751 du Code civil comme « une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté »

Le législateur a ici voulu mettre fin à l’injustice dont étaient victimes les enfants de l’indigne : ceux-ci, qui n’ont commis aucune faute, doivent pouvoir représenter leur auteur dans la succession dont il est exclu.

L’article 729-1 précise néanmoins que « l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »

Cette précision vise à déroger à la règle posée à l’article 386-1 du Code civil qui confère aux parents d’un enfant mineur un droit de jouissance légale sur les biens qu’ils administrent.

Il ne faudrait pas que l’indigne puisse tirer profit des biens dont il a été privé par l’entremise de ses enfants qui l’ont représenté dans la succession du de cujus.

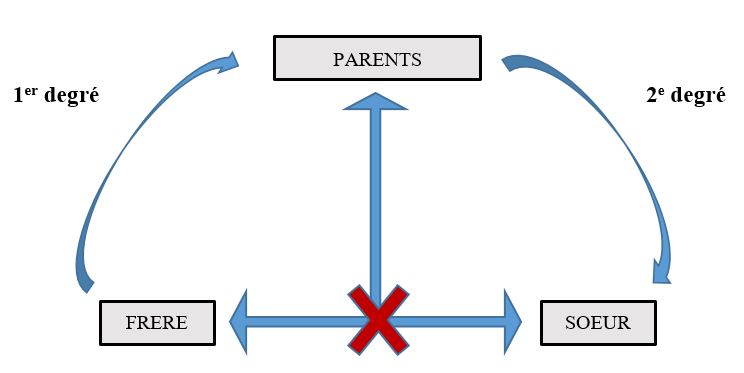

Afin d’illustrer la règle énoncée à l’article 729-1, prenons l’exemple de la succession de A qui laisse derrière lui deux enfants, B et C. B qui a deux enfants E et F, est frappé d’indignité.

Si les enfants de l’indigne ne pouvaient pas venir en représentation de celui-ci, alors c’est C qui recueillerait l’intégralité de la succession de A.

Si en revanche les enfants de l’indigne sont admis à le représenter, alors ils pourront se partager la moitié de la succession de A, tandis que C recueillera l’autre moitié.

[1] M. Grimaldi, Droit des successions, éd. LexisNexis, 2017, n°101, p. 77.

[2] Ph. Salvage, « La viabilité de l’enfant nouveau-né », RTD civ., 1976, p. 725

[3] G. Cornu, Droit civil, Introduction, les personnes, les biens, Domat Droit privé, 9ème éd., 1999, p. 186

[4] M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. III, LGDJ, 7e éd. 1918, n°1731.

[5] M. Grimaldi, Droit des successions, éd. Lexisnexis, 2017, n°105, p. 81.