==> Notion

Dans son acception courante le bornage se définit comme l’action de planter des bornes pour délimiter des propriétés foncières.

Sous le prisme de droit, c’est, selon le projet de réforme du droit des biens proposé par l’Association Henri Capitant, l’opération « qui a pour effet de reconnaître et fixer, de façon contradictoire et définitive, les limites séparatives des propriétés privées appartenant ou destinées à appartenir à des propriétaires différents ».

La jurisprudence s’est également livrée à l’exercice de définition en jugeant que le bornage « a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contigües et d’assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien des limites ainsi déterminées » (Cass. 3e civ., 11 déc. 1901).

En somme l’opération de bornage consister à déterminer les limites d’un fonds au moyen de bornes qui permettront de matérialiser ces limites.

Son objet est donc de délimiter, diviser et plus précisément de tracer une frontière entre deux propriétés. L’histoire nous a montré qu’il s’agissait là d’une entreprise pour le moins périlleuse, car susceptible de rapidement dégénérer en conflit.

Assez curieusement pourtant, le Code civil est relativement silencieux sur le bornage. Il n’y consacre qu’un seul article, l’article 646, qui prévoit que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »

À cet égard, cette disposition n’envisage le bornage que sous l’aspect contentieux, alors même qu’il peut être réalisé par voie conventionnelle, ce qui sera le plus souvent le cas.

Le besoin de procéder au bornage d’un fonds peut résulter de plusieurs situations différentes :

- Détermination de la ligne divisoire, qui soit a toujours été incertaine, soit l’est devenue sous l’effet du temps, en raison de l’absence ou de la disparition des bornes

- Dénonciation d’un empiétement par le propriétaire du fonds voisin

- Division d’un fonds en plusieurs parcelles dans la perspective de leur transmission à titre gratuit ou à titre onéreux

==> Bornage et clôture

Bien que les deux opérations soient proches et entretiennent des liens étroits, le bornage et la clôture se distinguent fondamentalement.

Tandis que le bornage vise à déterminer la ligne divisoire, séparative entre deux fonds contigus, la clôture est ce qui sert à enclore un espace et à empêcher la communication avec les héritages voisins.

En toute logique, l’opération de bornage précède toujours la clôture, celle-ci prenant assiste sur la ligne séparative des fonds contigus.

Surtout les deux opérations se distinguent en ce que le bornage est toujours réalisé contradictoirement, alors que la clôture d’un fonds peut s’opérer unilatéralement.

En effet, régulièrement la jurisprudence rappelle que le bornage doit nécessairement être réalisé au contradictoire des propriétaires de tous les fonds concernés par l’opération.

Tel n’est pas le cas de la clôture qui peut être posée sur l’initiative d’un seul propriétaire, charge à lui de s’assurer de ne pas empiéter sur le fonds voisin. Le code civil envisage d’ailleurs la clôture comme une action unilatérale en prévoyant à l’article 647 que « tout propriétaire peut clore son héritage ».

À l’inverse, le bornage ne peut jamais se déduire de l’existence d’une clôture dont la mise ne résulterait pas d’un commun accord entre les propriétaires.

Il en résulte que la présence, d’un mur, d’une haie ou de toute autre forme de clôture est sans incidence sur le droit du propriétaire du fonds voisin à exiger la réalisation ultérieure d’une opération de bornage (V. en ce sens Cass. civ. 4 mars 1879)

Aussi, pour que le bornage produise ses pleins effets, plusieurs conditions doivent être réunies, après quoi seulement l’opération qui consiste à borner peut être mise en œuvre.

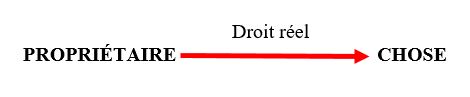

==> Nature

La nature du bornage a fait l’objet de controverses :

- D’un côté, le Code civil présente le bornage, comme constituant une charge de la propriété, en ce sens que, non seulement il est envisagé comme une servitude, mais encore il peut être imposé au fonds voisin.

- D’un autre côté, le bornage peut être regardé comme un acte de pure tolérance, puisque pouvant être réalisé par le propriétaire d’un fonds, lequel n’a pas à justifier de motifs particuliers (V. en ce sens 3e civ., 2 juill. 2013, n°12-21101)

À l’examen, l’opération de bornage revêt une nature mixte. Il s’agit d’une servitude, car elle peut donner lieu à une action judiciaire qui vise à contraindre le propriétaire du fonds voisin à borner sa propriété avec un partage des frais.

Mais il s’agit également d’un acte de pure faculté puisque relève des attributs du droit de propriété, ce qui confère au propriétaire le droit de se borner discrétionnairement, sous réserve que l’exercice de cette prérogative ne dégénère pas en abus de droit.

Ainsi le bornage consiste tout à la fois en un droit, mais peut également se transformer en obligation lorsque le propriétaire du fonds voisin en fait la demande.

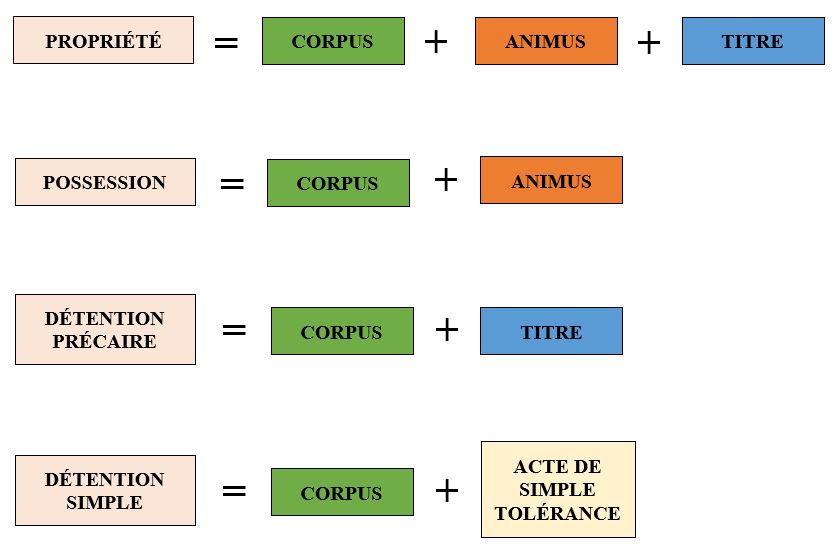

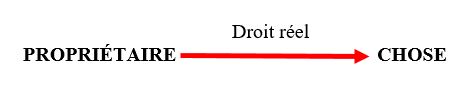

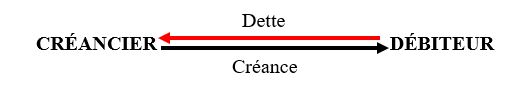

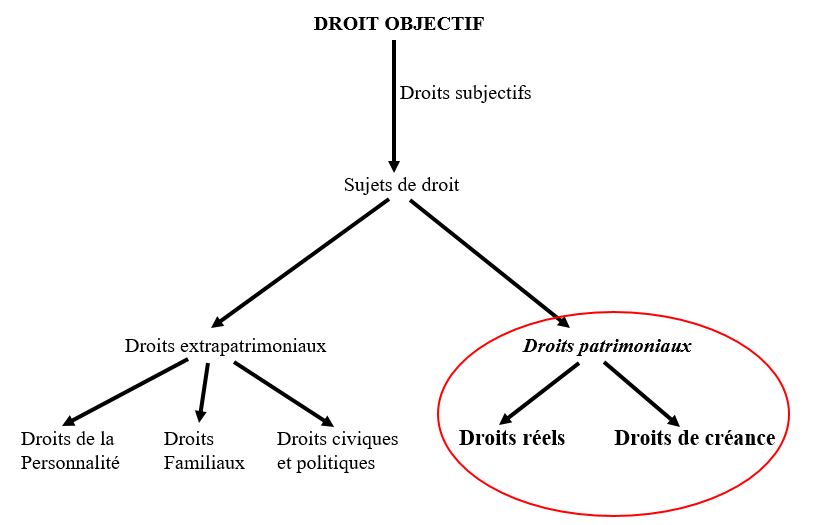

Sous certains aspects, le droit au bornage se rapproche du droit de propriété dans la mesure où il est imprescriptible. Il ne s’en éloigne néanmoins, en ce qu’il vise, non pas à exercer un pouvoir sur une chose, mais à déterminer l’assiette de droits réels.

==> Caractères

- Droit facultatif

- Principe

- Le bornage d’un fonds ne constitue nullement une obligation pour le propriétaire, à tout le moins dès lors que le voisin n’en fait pas la demande.

- Classiquement, ce droit est analysé comme en un attribut du droit de propriété, en ce sens qu’il n’est pas besoin pour son titulaire de justifier d’un motif particulier pour l’exercer.

- Tout au plus, il a été admis que le droit au bornage peut dégénérer en abus, notamment lorsqu’il vise à nuire au propriétaire du fonds voisin.

- Exceptions

- Parfois, le bornage peut être obligatoire :

- L’article 663 du Code civil prévoit que « chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.»

- En matière de délivrance d’un fonds qui relève d’un lotissement, l’article L. 115-4 du Code de l’urbanisme prévoit que « toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un terrain indiquant l’intention de l’acquéreur de construire un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif de ce terrain résulte d’un bornage. Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d’une division effectuée à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté par la personne publique ou privée chargée de l’aménagement ou est issu d’un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat. »

- Parfois, le bornage peut être obligatoire :

- Principe

- Imprescriptible

- Parce que le droit au bornage est un attribut du droit de propriété, il est imprescriptible.

- Il en résulte qu’il ne se perd pas par le non-usage et que l’action en bornage peut toujours être exercée.

- Action réelle immobilière

- L’action en bornage présente un caractère réel, en ce qu’elle vise à fixer les limites de la propriété.

- Il en résulte qu’elle s’analyse en un acte de disposition dont l’accomplissement requiert le consentement de tous les indivisaires en cas d’indivision.

- Elle ne se confond pas, en revanche, avec l’action en revendication dans la mesure où elle n’a pas vocation à trancher une question d’attribution de la propriété.

I) Les conditions du bornage

L’exercice du droit au bornage est subordonné à la réunion de conditions qui tiennent :

- D’une part, à la configuration des fonds

- D’autre part, à l’action en bornage

A) Les conditions relatives à la configuration des fonds

- Existence de fonds appartenant à des propriétaires différents

Le droit au bornage suppose l’existence de fonds appartenant à des propriétaires différents.

L’essence même du bornage, c’est de délimiter des fonds distincts. L’opération ne présenterait donc aucun intérêt en présence d’une seule propriété, sauf à vouloir la diviser en parcelles dans la perspective de les céder.

Si cette exigence ne soulève aucune difficulté lorsque le fonds appartient à un seul propriétaire, plus délicate est sa mise en œuvre lorsque la propriété est exercée collectivement.

La question s’est notamment posée en jurisprudence de savoir si la règle exigeant la présence de deux propriétés distinctes avait vocation à s’appliquer lorsque les deux fonds concernés par le bornage relèvent d’une copropriété ou d’une indivision.

==> S’agissant de la copropriété

Lorsqu’un immeuble est soumis au régime de la copropriété, sa propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots, étant précisé que chaque lot comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.

Aussi, le titulaire d’un lot de copropriété dispose d’une propriété exclusive sur la partie privative de son lot et d’une propriété indivise sur la quote-part de partie commune attachée à ce lot.

Cette situation permet-elle d’envisager que le droit au bornage puisse opérer dans le cadre d’une propriété, en particulier, s’agissant de la délimitation entre, d’une part, les parties privatives de lots différents et, d’autre part, la partie privative d’un lot et les parties communes de la copropriété ?

Dans un arrêt du 27 avril 2000, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question au motif que l’article 646 du Code civil exige que les fonds à délimiter appartiennent à des propriétaires différents.

Or la propriété de l’entier immeuble demeure commune à tous les copropriétaires, raison pour laquelle l’action en bornage est irrecevable en matière de copropriété (Cass. 3e civ. 27 avr. 2000, n° 98-17693).

Dans un arrêt du 19 juillet 1995, la troisième chambre civile avait jugé en ce sens que « le régime de la copropriété des immeubles bâtis, les lots ne sont séparés par aucune ligne divisoire et que la totalité du sol est partie commune (Cass. 3e civ. 19 juill. 1995, n° 93-12325).

Il convient néanmoins de relever le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 2004 qui a admis, pour la première fois, qu’une servitude puisse être établie dans le cadre d’une copropriété au motif que « le titulaire d’un lot de copropriété disposant d’une propriété exclusive sur la partie privative de son lot et d’une propriété indivise sur la quote-part de partie commune attachée à ce lot, la division d’un immeuble en lots de copropriété n’est pas incompatible avec l’établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des propriétaires distincts »

Est-ce à dire que lorsque l’opération de bornage intéresserait les parties privatives d’une copropriété, elle serait admise ?

La Cour de cassation s’y est une nouvelle fois opposée dans un arrêt du 19 novembre 2015, en jugeant que l’action en bornage est irrecevable quand bien même il s’agirait de délimiter les parties privatives appartenant à deux copropriétaires distincts (Cass. 3e civ. 19 nov. 2015, n°14-25403).

==> S’agissant de l’indivision

L’indivision consiste à conférer aux coindivisaires des droits concurrents sur un même bien.

Aussi, les droits exercés concurremment par chaque coindivisaire ont exactement la même assiette : le bien qui est détenu collectivement.

Aussi, dans cette configuration, la propriété n’a aucun seul objet, raison pour laquelle la jurisprudence n’admet pas qu’un fonds soumis au régime de l’indivision puisse donner lieu à un bornage entre coindivisaires (CA Chambéry, ch. civ., 24 janv. 2001, RG n°1998/00084)

Tout au plus, la Cour de cassation a jugé « qu’est recevable l’action en bornage de deux fonds contigus dont l’un appartient privativement au demandeur et l’autre est indivis entre lui et d’autres personnes » (Cass. 3e civ. 19 déc. 1978, n°77-13211).

2. Existence de fonds contigus

2.1. Principe

==> Notion

L’opération de bornage consiste, par nature, à déterminer une ligne séparative entre deux fonds. Pour ce faire, cela suppose que les fonds soient contigus. Par contigus, il faut entendre que les deux fonds se touchent.

Cette exigence est expressément posée par l’article 646 du Code civil qui prévoit que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ».

En application de cette disposition la Cour de cassation ainsi rejeté une demande de bornage, dans un arrêt du 5 mars 1974 au motif que les pièces produites par le demandeur « n’établissaient pas sa qualité de propriétaire de la parcelle à borner ainsi que la contiguïté exigée par la délimitation des héritages » (Cass. 3e civ. 5 mars 1974, n°72-14289).

Dans un arrêt du 8 décembre 2010 la troisième chambre civile a précisé que la contiguïté constitue « la condition nécessaire et suffisante à l’accueil d’une demande en bornage » (Cass. 3e civ. 8 déc. 2010, n°09-17.005).

==> Séparation des fonds par un chemin

La question s’est posée en jurisprudence de savoir si une action en bornage pouvait être accueillie lorsque deux fonds sont séparés par un chemin, d’une route ou encore d’un sentier ? La présence d’une telle voie de passage opère-t-elle une rupture de la contiguïté ou est-elle sans incidence sur la situation des fonds ?

Pour le déterminer, il convient de distinguer plusieurs types de voies :

- La voie publique

- Lorsque la voie qui sépare les deux fonds relève du domaine public, cette rupture de la contiguïté sera toujours acquise, de sorte qu’aucune action en bornage ne saurait prospérer (V. en ce sens req. 6 nov. 1866).

- La solution est logique dans la mesure où techniquement, les deux fonds ne se touchent pas ; ils sont séparés par un espace au niveau duquel les droits de propriété des propriétaires s’arrêtent.

- Les chemins ruraux

- L’article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime, définit les chemins ruraux comme ceux « appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune».

- Il ressort de cette disposition que les chemins ruraux sont susceptibles de relever, tantôt du domaine privé, tantôt du domaine public.

- À cet égard, dans un arrêt du 19 décembre 2001, la Cour de cassation est venue préciser que « seule une décision de classement d’un chemin rural comme voie communale est de nature à intégrer cette voie dans le domaine public de la commune» ( 3e 19 déc. 2001, n°, 99-21.117).

- La conséquence en est que, lorsque les chemins ruraux n’ont pas été classés et relèves donc du domaine privé de la commune, ils sont susceptibles de faire l’objet d’un bornage sur la demande d’un propriétaire privé ( 3e, 19 déc. 2001, n°99-21.117).

- En tout état de cause, lorsque deux fonds privés sont séparés par un chemin rural, il y a là encore rupture de la contiguïté entre ces deux fonds.

- Les chemins d’exploitation

- Quid lorsque la voie ne relève pas du domaine public, mais consiste en un chemin d’exploitation ?

- L’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime définit les chemins et sentiers d’exploitation comme « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation».

- Cette disposition poursuit en précisant qu’ils sont, « en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. »

- Très tôt, la jurisprudence a admis que la séparation de deux fonds par un chemin d’exploitation n’excluait pas la contiguïté, dans la mesure où l’assiette du droit de propriété des propriétaires des fonds s’étend jusqu’à ce chemin ( civ., 20 déc. 1899).

- La Cour de cassation a rappelé cette règle dans un arrêt du 8 décembre 2010 en affirmant que « le chemin d’exploitation séparant les fonds en cause créait la contiguïté entre ces fonds et que cette contiguïté constituait la condition nécessaire et suffisante à l’accueil d’une demande en bornage, celle-ci ne remettant pas en cause la destination du chemin» ( 3e civ., 8 déc. 2010, n°09-17.005).

- À cet égard, il peut être observé que la troisième chambre civile a pu décider qu’en cas de suppression du sentier commun, la ligne séparative des fonds se situe au niveau de l’axe médian du chemin ( 3e civ. 20 juin 1972, n° 71-11.295).

2.2. Tempéraments

Le principe d’exigence de contiguïté des fonds à borner est assorti de plusieurs tempéraments :

- Arrière-voisins

- Il est des cas, où la mise en cause des arrière-voisins peut s’avérer nécessaire lorsque notamment ils empiètent sur le fonds du voisin, lequel empiète sur le fonds du demandeur à l’action en bornage.

- Une application stricte de l’article 646 du Code civil devrait néanmoins conduire à interdire d’appeler à la cause les arrières voisins, dans la mesure où, par hypothèse, l’exigence de contiguïté n’est pas satisfaite.

- La conséquence en est que chaque propriétaire devrait engager une action en bornage contre son voisin, lequel voisin devrait à son tour engager la même action contre son voisin et ce en remontant de proche en proche jusqu’au propriétaire à l’origine de l’empiétement originaire.

- Afin d’éviter cette situation qui serait de nature à nuire à la bonne administration de la justice, la Cour de cassation a très tôt admis que les arrière-voisins étaient susceptibles d’être mis en cause, lorsque la superficie réelle des deux propriétés à borner ne peut être rétablie qu’en déplaçant leurs limites avec d’autres voisins ( civ. 20 juin 1855).

- Fonds bâtis

- Il est admis que, lorsque des fonds contigus sont séparés par le mur de bâtiments édifiés sur chacun des fonds, l’action en bornage est inopérante.

- La Cour de cassation a jugé en ce sens dans un arrêt du 25 juin 1970 que « l’action en bornage cesse de pouvoir s’exercer lorsqu’il s’agit de bâtiments qui se touchent» ( 3e civ. 25 juin 1970, n°68-13674).

- La raison en est que l’opération de bornage vise seulement à déterminer la ligne séparative entre deux fonds.

- Or admettre qu’elle puisse être réalisée lorsque deux bâtiments se touchent pourrait conduire le juge, en cas d’empiétement, à statuer sur une demande de démolition pour empiétement.

- Aussi, la Cour de cassation se refuse à dénaturer l’action en bornage dont les effets se limitent à fixer les limites des fonds contigus sans attribuer au demandeur la propriété de la portion de terrain sur laquelle se trouve l’ouvrage qui empiète ( 3e civ. 10 juill. 2013, n°12-19416 et 12-19610).

- Lorsque, en revanche, les bâtiments édifiés sur les deux fonds contigus ne se touchent pas, l’action en bornage peut toujours être exercée ( 1ère civ. 28 déc. 1957).

- Limites naturelles

- Il est des situations où les deux fonds contigus seront séparés par une limite naturelle, tel qu’un cours d’eau ou une falaise par exemple.

- Très tôt la Cour de cassation a considéré que « l’action en bornage ayant pour objet de fixer définitivement une ligne séparative entre deux héritages contigus et d’assurer, par la plantation de pierres-bornes, le maintien de la limite ainsi déterminée, est, par nature, inapplicable à des fonds séparés par un ruisseau formant entre eux une limite naturelle» ( civ. 11 déc. 1901).

- Plus récemment, la troisième chambre civile a rappelé dans un arrêt du 13 décembre 2018 que « l’action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle» ( 3e civ. 13 déc. 2018, n°17-31.270).

- Elle a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui après avoir constaté que « la parcelle n° […] était séparée des parcelles n° […] et […] par une falaise dessinant une limite non seulement naturelle mais encore infranchissable sans moyens techniques appropriés», en a déduit que l’action n’était pas fondée.

| Cass. 3e civ. 13 déc. 2018 |

|---|

| Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 juillet 2017), que Mmes Jeannine et Anne-Marie Z... et MM. B..., C... et D... Z..., propriétaires indivis des parcelles cadastrées section [...] et [...], ainsi que Mmes Claudine et Catherine E... et M. X..., propriétaires indivis de la parcelle cadastrée même section n° [...], ont assigné en bornage M. Y..., propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande alors, selon le moyen, que la contiguïté constitue la condition nécessaire et suffisante à l'accueil d'une demande en bornage ; qu'en relevant que l'« action en bornage ne pourrait être exercée lorsque les fonds sont séparés par une limite naturelle » et qu'il n'y avait pas lieu à bornage aux motifs qu'une falaise, « limite naturelle mais encore infranchissable sans moyen technique approprié » se « dessinerait» entre les parcelles en cause, quand cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle au bornage de fonds contigus, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle et constaté que la parcelle n° [...] était séparée des parcelles n° [...] et [...] par une falaise dessinant une limite non seulement naturelle mais encore infranchissable sans moyens techniques appropriés, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action n'était pas fondée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |

3. Existence de fonds relevant de la propriété privée

Pour que l’action en bornage soit admise il ne faut pas seulement que les fonds appartiennent à des propriétaires différents, il faut encore qu’ils relèvent de propriétés privées.

Lorsque, dès lors, l’un des fonds relève du domaine public, l’action en bornage est irrecevable, à tout le moins sur le fondement du droit privé (CE, 20 juin 1975, n° 89785, Leverrier).

Aussi, la délimitation d’un fonds privé avec le domaine public relève de la compétence de la seule administration qui procédera unilatéralement à l’opération de bornage selon les règles du droit public, et plus précisément celles qui gouvernent la procédure d’alignement.

Lorsque, néanmoins, le fonds voisin relève du domaine privé d’une personne public, l’action en bornage fondée sur l’article 646 du Code civil reste applicable.

Dans un arrêt du 10 juillet 1973 la Cour de cassation a jugé en ce sens, s’agissant d’une propriété privée jouxtant le fonds appartenant à une commune que « l’action en bornage ne peut viser que le domaine prive de celle-ci » (Cass. 3e civ. 10 juill. 1973, n°72-12056).

B) Les conditions relatives à l’action en bornage

- La recevabilité de l’action

==> L’absence de bornage antérieur

Bien que la règle relève du bon sens, l’exercice du droit au bornage est d’abord subordonné à l’absence de bornage antérieure. Cette règle est formulée dans l’adage « bornage sur bornage ne vaut ».

Ainsi, dès lors qu’une délimitation des fonds est déjà intervenue, soit dans le cadre d’un accord amiable entre les propriétaires, soit dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’action en bornage ne peut plus être exercée.

La ligne divisoire qui procède d’une opération de bornage est donc intangible, ce qui est régulièrement rappelé par la jurisprudence qui considère que cette intangibilité tient :

- Soit à la force obligatoire du contrat qui a fixé la ligne séparative des fonds

- Soit à l’autorité de la chose jugée lorsque la ligne séparative a été déterminée par jugement

Il est indifférent que le bornage contesté procède d’une convention ou d’une décision de justice : dans les deux cas, la ligne séparative ne peut pas être remise en cause.

Ainsi, l’existence d’un bornage amiable fait obstacle à une action en bornage judiciaire tout autant que l’établissement d’un bornage judiciaire fait échec à l’exercice du droit au bornage.

La Cour de cassation exige néanmoins que ce bornage existant ait été réalisé conformément aux exigences légales (V. en ce sens Cass. 3e civ., 13 nov. 2007, n° 06-18.580).

==> La preuve de l’absence de bornage antérieur

Pour établir l’existence d’un bornage antérieure, il doit être démontré que, d’une part, un accord amiable ou une décision de justice ont constaté la délimitation des fonds et, d’autre part, que cette constatation s’est traduite par l’implantation de bornes signalant la ligne séparative.

Lorsque la preuve de ces deux éléments (titre + implantation de bornes) est rapportée, l’action en bornage ne pourra jamais être menée à bien. Elle se heurte à une présomption irréfragable de bornage. Un auteur a pu parler, en pareille hypothèse, d’une « fin de non-recevoir invincible »[1].

Quid néanmoins, lorsque la preuve d’un seul de ces deux éléments est rapportée ?

- Première situation : preuve du titre sans implantation de bornes

- Dans cette hypothèse, le défendeur à l’action en bornage est muni d’un titre (accord amiable ou décision de justice).

- Toutefois, il n’est pas en mesure d’établir l’implantation de bornes, alors même qu’il s’agit d’une étable obligatoire à l’opération de bornage.

- Dans un arrêt du 19 janvier 2011, la Cour de cassation a jugé qu’« une demande en bornage judiciaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes» ( 3e civ. 19 janv. 2011, n°09-71207).

- Lorsque dès lors, une opération de bornage a bien eu lieu, mais qu’elle ne s’est pas traduite par l’installation de bornes, à tout le moins que les bornes ont disparu, l’action en bornage est recevable.

- La troisième chambre civile a validé, en ce sens, la décision d’une Cour d’appel qui avait jugé recevable une action en bornage après avoir constaté « qu’un bornage amiable avait eu lieu sur les parcelles en cause en 1986 mais que la limite entre les fonds était devenue incertaine, n’étant plus matérialisée du fait de la disparition de certaines bornes » ( 3e civ. 4 juin 2013, n°11-28910).

- Les juges du fond disposent, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation (V. en ce sens 3e civ., 16 nov. 1971, n°70-11344).

- Seconde situation : preuve de l’implantation de bornes sans titre

- Dans cette hypothèse, le défendeur à l’action en bornage n’est pas en mesure de justifier d’un titre ; néanmoins il démontre l’implantation de bornes qui signalent le tracé d’une ligne séparative

- Est-ce suffisant pour établir l’existence d’un bornage antérieur ?

- Dans un arrêt du 20 décembre 1995, la Cour de cassation a jugé que la présence de bornes qui délimitent les fonds est de nature à faire présumer l’existence d’un accord amiable entre les propriétaires (Cass 3e 20 déc. 1995, no 23-21326).

- Cette présomption permet ainsi de palier l’impossibilité pour le défendeur à l’action en bornage de produire un procès-verbal ou une décision de justice constatant la détermination antérieure de la ligne séparative.

- Le danger réside toutefois dans la possibilité que les bornes aient été posées unilatéralement par le propriétaire de l’un des fonds ou qu’elles aient été déplacées.

- C’est la raison pour laquelle la présomption est inopérante en cas de fraude ou de preuve d’apposition unilatérale des bornes.

2. Le titulaire de l’action

2.1. La qualité à agir

L’article 646 du Code civil prévoit que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ».

Il ressort de cette disposition que l’action en bornage est a priori, réservée au propriétaire, de sorte qu’il appartient aux juges du fonds de toujours vérifier, avant d’accueillir une telle action, que le demandeur justifie de cette qualité (V. en ce sens Cass. 3e civ. 17 juin 2014, n°12-35078).

On peut en déduire que l’action en bornage est une action attitrée, en ce sens que, conformément à l’article 31 in fine du Code de procédure civile, c’est la loi qui « attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Autrement dit, il ne suffit pas pour le demandeur d’avoir un « intérêt légitime au succès ou au rejet de sa prétention tendant au bornage », il faut encore justifier d’un titre et plus précisément d’un droit de propriété sur le fonds.

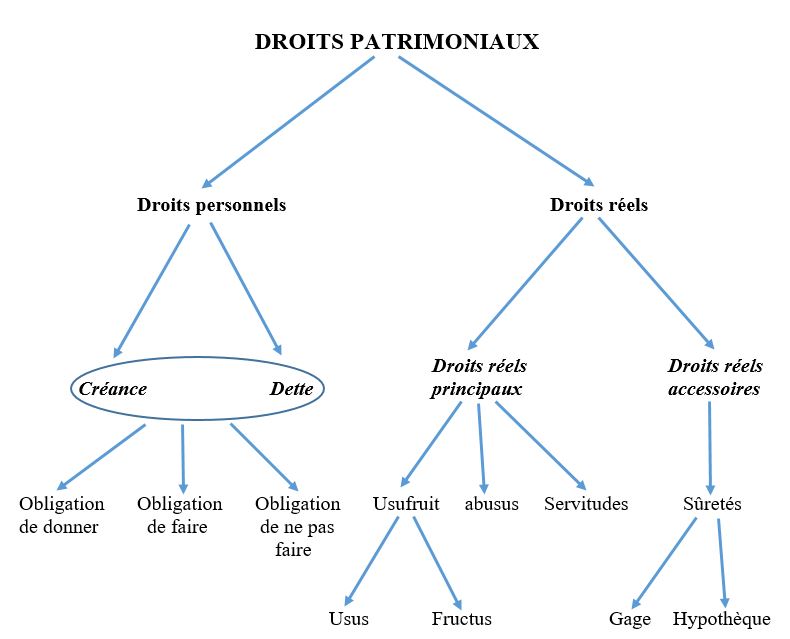

==> Les personnes qui disposent de la qualité à agir

- Le propriétaire

- Au premier rang des personnes qui disposent de la qualité à agir figurent les propriétaires, soit ceux qui justifient de la pleine propriété du fonds

- La raison en est que le droit de contraindre son voisin au bornage est un attribut du droit de propriété

- Cette prérogative conférée au propriétaire peut être exercée discrétionnairement, soit sans qu’il ait à justifier un motif quelconque.

- L’usufruitier

- S’il partage en commun avec le propriétaire d’exercer un droit réel sur la chose, il s’en distingue en ce que son pouvoir consiste en un démembrement du droit de propriété, en ce sens qu’il n’en possède pas tous les attributs.

- Est-ce à dire que l’usufruitier ne dispose pas de la qualité pour agir en bornage ?

- Pour le déterminer, il convient de raisonner en partant de l’article 597 du Code civil qui dispose que l’usufruitier « jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même. »

- Il s’infère de cet article que rien ne s’oppose à ce que l’usufruitier soit titulaire de l’action en bornage à l’instar du propriétaire.

- Reste que la jurisprudence considère que l’opération de bornage qui a été réalisée en dehors de la présence du nu-propriétaire lui est inopposable, dans la mesure où à l’expiration de l’usufruit, le nu-propriétaire ne s’apparente pas à l’ayant-cause de l’usufruitier.

- C’est la raison pour laquelle, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 2 décembre 2010, a admis que le nu-propriétaire puisse former une tierce-opposition au jugement de bornage au motif que « la communauté d’intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation et que le nu-propriétaire n’est pas nécessairement représenté par un usufruitier» ( 2e civ. 2 déc. 2010, n°09-68.094).

- Le nu-propriétaire

- Le nu-propriétaire a vocation, à l’expiration de l’usufruit, à recouvrer la jouissance de la chose qui est exercée par l’usufruitier.

- Cette amputation de son droit de propriété fait-elle obstacle à ce qu’il exerce une action en bornage ?

- Il n’en est rien dans la mesure où le nu-propriétaire est regardé comme le véritable propriétaire de la chose.

- Son droit est seulement diminué pendant toute la durée de l’usufruit.

- Pour cette raison, il a pleinement qualité à agir en bornage (CA Bordeaux, 23 juin 1836).

- Toutefois, l’opération de bornage réalisée par le seul nu-propriétaire est inopposable à l’usufruitier qui doit être associé à la démarche ( 2e civ., 14 nov. 2013, n° 12-25.477).

- Les titulaires de droits réels démembrés

- Plus largement, il est admis que les titulaires de droits réels démembrés sont titulaires de l’action en bornage, dès lors que l’assiette de leur droit est rigoureusement la même que celle du propriétaire du fonds.

- Il en va ainsi de l’usager ou de l’emphytéote qui ont tout intérêt à agir pour fixer l’assiette du droit réel dont ils sont investis ( civ. 27 oct. 1948)

- À l’instar de l’usufruitier et du nu-propriétaire, pour que la décision de bornage soit opposable aux titulaires de droits réels concurrents, ces derniers devront être mis en cause, faute de quoi la délimitation du fonds pourra toujours être contestée.

==> Les personnes qui ne disposent pas de la qualité à agir

- Les titulaires de droit personnels

- Parce que l’action en bornage n’appartient qu’aux personnes qui exercent un droit réel sur la chose, n’ont jamais qualité à agir les personnes titulaires de droits personnels qu’ils sont susceptibles d’exercer contre le propriétaire du fonds.

- Le locataire ou le fermier sont donc insusceptibles ne sont donc pas recevables à agir en bornage. Tout au plus, ils sont fondés à engager la responsabilité du propriétaire du fonds loué en cas de réduction de l’assiette de leur droit de jouissance.

- Les titulaires d’une servitude

- La jurisprudence n’admet pas que le titulaire d’une servitude, tel qu’un droit de passage sur le fonds, soit titulaire de l’action en bornage ( civ. 27 oct. 1948)

- Selon des auteurs, la raison en est que l’assiette du droit du bénéficiaire de la servitude est différente de celle du droit du propriétaire du fonds[2].

2.2. La capacité à agir

Si l’opération de bornage se limite en général à déterminer la ligne divisoire qui sépare deux fonds contigus, il est des cas où elle peut avoir pour effet de remettre en cause l’assiette du droit de propriété, en ce que la ligne séparative est incertaine ou contestée.

C’est la raison pour laquelle la doctrine considère que le bornage présente une double nature :

- Lorsqu’il a seulement pour effet de fixer la ligne séparative sans affecter l’assiette du droit de propriété, il consiste en un acte d’administration

- Lorsque, en revanche, le bornage a pour effet d’affecter l’assiette du droit de propriété, il endosse plutôt la qualification d’acte de disposition.

Aussi, parce que, l’opération de bornage est tantôt un acte d’administration, tantôt un acte de disposition, la capacité à agir requise pour réaliser cette opération varie, selon qu’il endosse l’une ou l’autre qualification.

- Lorsque le bornage consiste en un acte de disposition, il faut disposer de la pleine capacité juridique pour agir en bornage.

- Lorsque le bornage consiste seulement en un acte d’administration, une capacité à agir plus restreinte suffit.

Fort de ce constat, plusieurs situations interrogent sur la capacité de certaines personnes à agir en bornage, car ne disposant que d’une capacité juridique limitée.

a) Les majeurs protégés

Les majeurs protégés se caractérisent par leur capacité juridique qui est limitée. Son étendue varie selon le régime de protection dont la personne bénéficie.

Car un majeur peut faire l’objet de plusieurs mesures de protection : la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle et le mandat de protection future.

==> La personne sous sauvegarde de justice

- Principe

- La personne sous sauvegarde de justice conserve sa pleine de capacité juridique ( 435, al. 1erC. civ.)

- Il en résulte qu’elle est, par principe, autorisée à agir seule en bornage

- Exception

- La personne sous sauvegarde de justice ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné (art. 435 C. civ.).

- Lorsque l’opération de bornage relève des actes pour lesquels le juge a exigé une représentation, la personne sous sauvegarde de justice ne pourra donc pas agir seule

- Elle devra se faire représenter par le mandataire désigné dans la décision rendue

==> La personne sous curatelle

Les personnes sous curatelles ne peuvent, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

Afin de déterminer quels sont les actes que le majeur sous curatelle peut accomplir seul et ceux qui requièrent la présence de son protecteur, il y a lieu de se reporter à l’article 505 du Code civil qui prévoit que « le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. »

Il s’infère de cette disposition que la personne sous curatelle peut accomplir seule tous les actes d’administration et doit être assistée par son curateur pour les actes de disposition.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par acte de disposition et par acte d’administration.

Pour le déterminer, il convient de se reporter au décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 qui définit :

- Les actes d’administration comme « les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal. »

- Les actes de disposition comme « les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. »

Ces deux types d’actes sont énumérés en annexe 1 et 2 du décret du 22 décembre 2008.

Lorsque l’on se reporte à ces annexes, il apparaît que l’action de bornage amiable relève de la catégorie des actes d’administration.

Qu’en est-il de l’action judiciaire en bornage ? Le décret ne le dit pas. Il précise néanmoins que, de manière générale, constitue un acte d’administration toute action relative à « un droit patrimonial de la personne ».

On en déduit que l’action en bornage relève également de cette catégorie, à l’instar donc de l’opération de bornage amiable.

La conséquence en est que pour être mise en œuvre, l’opération de bornage ne requiert pas l’assistance du curateur

==> La personne sous tutelle

Une personne sous tutelle est, à l’instar du mineur, frappée d’une incapacité d’exercice générale. Aussi, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile (art. 473 C. civ.)

Plus précisément, en application des articles 504 et 505 du Code civil, le tuteur peut accomplir pour le compte du majeur sous tutelle tous les actes d’administration, alors qu’il doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour les actes de disposition.

S’agissant de l’opération de bornage, elle consiste en un acte d’administration, raison pour laquelle le tuteur peut agir seul dans l’intérêt du majeur protégé.

==> La personne sous mandat de protection future

Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter lorsqu’elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (art. 477 C. civ.)

Il appartient donc au mandant de déterminer les actes pour lesquelles elle entend se faire représenter lorsqu’elle la mesure de protection sera activée.

L’opération de bornage peut parfaitement figurer au nombre de ces actes, à la condition néanmoins que cette opération soit expressément visée dans le mandat, lequel doit nécessairement être établi par écrit (par acte notarié ou par acte sous seing privé).

==> La personne sous habilitation familiale

La personne sous habilitation familiale est celle qui se trouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles (art. 494-1 C. civ.).

Un proche de sa famille (ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint, partenaire ou concubin) est alors désigné par le juge afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.

L’habilitation peut être générale ou ne porter que sur certains actes visés spécifiquement par le juge des tutelles dans sa décision (art. 494-6 C. civ.).

S’agissant de l’opération de bornage, si l’habilitation familiale est générale, la personne protégée devra nécessairement se faire représenter.

Si l’habilitation familiale est seulement spéciale, le majeur protégé ne pourra agir en bornage qu’à la condition que cet acte ne relève pas du pouvoir de son protecteur.

b) Les coindivisaires

Lorsque le fonds appartient à plusieurs personnes en indivision, la question se pose de savoir si l’action en bornage peut être exercée par un seul coindivisaire ou si elle doit nécessairement recueillir l’accord de tous.

Cette interrogation conduit à se demander si le bornage d’un bien indivis consiste en un acte conservatoire ou s’il relève plutôt de la catégorie des actes de gestion.

En effet, selon qu’il s’agit d’une mesure conservatoire ou d’un acte de gestion, le régime juridique de la prise de décision diffère :

- S’agissant des actes conservatoires

- L’article 815-2 du code civil permet à un seul indivisaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.

- La jurisprudence a précisé que ces mesures devaient être nécessaires et urgentes, et en particulier justifiées par un péril imminent, et ne pas compromettre sérieusement le droit des indivisaires.

- S’agissant des actes de gestion

- L’article 815-3 exige que la décision soit prise, selon les cas, à la majorité qualifiée ou à l’unanimité des indivisaires pour les actes d’administration et de disposition.

- L’acte de gestion ne peut, en tout état de cause, jamais être accompli par un seul indivisaire.

- La qualification de l’opération de bornage est donc déterminante : seule l’appartenant à la catégorie des mesures conservatoires autoriserait un coindivisaire à agir seul.

Afin de mieux appréhender la position de la jurisprudence sur cette question, il convient s’arrêter sur son évolution.

- Premier temps

- Dans un arrêt du 9 octobre 1996 la Cour de cassation a refusé à l’opération de bornage la qualification d’acte conservatoire, considérant qu’il s’agissait d’un acte de disposition à part entière.

- Au soutien de sa décision elle a affirmé « qu’une mesure doit, pour présenter un caractère conservatoire, être nécessaire et urgente afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent menaçant la conservation matérielle ou juridique de ce bien».

- Elle en déduit que l’action en bornage exercée par le seul indivisaire « était irrecevable» ( 3e civ. 9 oct. 1996, n°94-15.783).

- Des auteurs ont critiqué cette solution retenue par la Cour de cassation au motif que le bornage a seulement vocation à fixer les limites du droit de propriété sans lui porter atteinte.

| Cass. 3e civ. 9 oct. 1996 |

|---|

| Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 décembre 1993), que Mme Y..., propriétaire indivis d'un fonds, a assigné en bornage M. X..., propriétaire d'une parcelle voisine ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen, que tout indivisaire peut prendre des mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable l'action en bornage exercée par Mme Y... seule, à énoncer que le péril imminent menaçant la conservation matérielle ou juridique du bien indivis n'était pas établi, sans se prononcer sur le procès-verbal de constat du 22 septembre 1987 établissant des actes d'empiétement de la part de M. X..., occupant du fonds contigu, ni sur la plainte adressée par Mme Y..., le 12 novembre 1988, au procureur de la République, dénonçant la persistance des actes d'empiétement, pièces produites devant la cour d'appel et de nature à établir la nécessité et l'urgence de l'action en bornage exercée par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-2 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'une mesure doit, pour présenter un caractère conservatoire, être nécessaire et urgente afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent menaçant la conservation matérielle ou juridique de ce bien et ayant constaté que le caractère d'urgence n'était pas établi, en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'action exercée par la seule indivisaire, Mme Y..., était irrecevable, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. |

- Deuxième temps

- Dans le droit fil de sa position adoptée 1996, la troisième chambre civile a précisé, dans un arrêt du 9 juillet 2003, « qu’une action en bornage entre dans la catégorie des actes d’administration et de disposition» ( 3e civ. 9 juill. 2003, n°01-15613).

- Aussi, dans cette décision, la Cour de cassation n’admet toujours pas qu’un seul coindivisaire puisse agir en bornage d’un fonds indivis.

- Rendue sous l’empire du droit antérieur à la loi du 23 juin 2006 qui a modifié les règles de l’indivision, elle impliquait que l’opération de bornage devait recueillir l’unanimité des coindivisaires pour être mise en œuvre.

- Troisième temps

- La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 a modifié en profondeur le régime de l’indivision.

- Elle a notamment assoupli la règle de l’unanimité, très protectrice du droit de chaque indivisaire, qui était appliquée pour tous les actes d’administration et de disposition.

- Cette règle conduisait cependant à une mauvaise gestion des biens ou à un recours fréquent au juge pour surmonter la paralysie.

- Aussi le législateur a-t-il prévu que certains actes peuvent être accomplis à la majorité des deux tiers au nombre desquels figurent notamment les actes d’administration.

- Dans la mesure où l’opération de bornage est qualifiée par le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 d’acte d’administration elle suppose l’obtention, non pas d’un accord unanime des coindivisaire, mais d’une majorité qualifiée qui correspond aux deux tiers des droits indivis.

- En application de la loi du 23 juin 2006, l’action en bornage ne peut donc pas être exercée par un seul indivisaire.

- Quatrième temps

- Dans un arrêt du 31 octobre 2012, la Cour de cassation a admis que le procès-verbal de bornage signé par une personne qui réunissait, à la fois la qualité de coindivisaire, et à la fois celle d’usufruitier, puisse être valable en l’absence de contestation des coindivisaires ( 3e civ. 31 oct. 2012, n°11-24.602).

- Ainsi, la troisième chambre civile valide une opération de bornage à laquelle tous les propriétaires n’avaient pas été associés.

- D’aucuns justifient cette solution par l’existence d’un mandat tacite qui aurait été confié au signataire du procès-verbal, étant précisé que ce mandat se déduirait de l’absence de contestation des coindivisaires.

- Peut-on déduire de cette décision que l’action en bornage peut être exercée par un seul indivisaire ? Probablement pas, ce qui est confirmé un arrêt rendu par la Cour de cassation 6 ans plus tard.

- Cinquième temps

- Dans un arrêt du 12 avril 2018, la Cour de cassation a validé la décision d’une Cour d’appel qui avait jugé irrecevable une action en bornage exercé par un couple de coindivisaires au motif qu’ils « ne justifiaient pas du consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis»

- La troisième chambre précise que « leur action entrait dans la catégorie des actes prévus à l’article 815-3 du code civil», raison pour laquelle elle était irrecevable ( civ. 3 e, 12 avr. 2018, n°16-24.556)

- Il ressort de cette disposition que, parce que l’action en bornage relève des actes d’administration, elle ne peut être exercée que par des coindivisaires qui représentent au moins les deux tiers des droits indivis.

- Un seul coindivisaire n’a donc pas qualité à agir.

| Cass. civ. 3 e, 12 avr. 2018 |

|---|

| Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 avril 2016), que Mme D... X..., Mme F... X... épouse D..., Mme G... X..., épouse Z... et Mme H... X..., épouse A... (les consorts X...), propriétaires d’une parcelle cadastrée [...], ont assigné en bornage M. E... Y..., Mme I... B... et Mme J... B... épouse C..., propriétaires de la parcelle voisine cadastrée [...] ; Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur action en bornage, alors, selon le moyen, que l’action en bornage, dont l’objet est de fixer l’assiette de l’héritage, tend à assurer la préservation des limites du fonds et constitue une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis ; qu’en retenant pourtant, en l’espèce, pour juger irrecevable l’action en bornage diligentée par les consorts X..., que l’action en bornage constituerait un acte « d’administration et de disposition requérant le consentement de tous les indivisaires », la cour d’appel a violé l’article 815-2 du code civil par refus d’application et l’article 815-3 de ce code par fausse application ; Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les consorts X... n’étaient pas les seuls propriétaires indivis de la parcelle [...] et ne justifiaient pas du consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, la cour d’appel a retenu à bon droit que leur action entrait dans la catégorie des actes prévus à l’article 815-3 du code civil et en a exactement déduit qu’elle était irrecevable ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |

c) Le couple marié

Lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’article 1421 du Code civil prévoit que « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. »

Il ressort de cette disposition que les époux communs en biens ont a priori capacité à agir seuls en bornage, cette opération consistant en un acte de pure administration.

Reste qu’il convient de compter avec l’article 1424 du Code civil restreint cette capacité des époux à agir pour les actes qui visent à « aliéner ou grever de droits réels les immeubles ».

La conséquence en est que lorsque l’opération de bornage a pour effet d’affecter l’assiette de la propriété d’un bien commun, ils sont privés de la capacité à agir seul : l’accomplissement de l’acte requiert le consentement des deux époux.

La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 4 mars 2009 où il était question d’une action engagée par un époux visant à obtenir la nullité du procès-verbal de bornage qui avait été signé, sans son consentement, par son seul conjoint (Cass. 3e civ. 4 mars 2009, n°07-17991).

| Cass. 3e civ. 4 mars 2009 |

|---|

| Sur le premier moyen : Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, ensemble l'article 1427, alinéa 2, du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes 23 janvier 2007), que les consorts X..., aux droits desquels intervient la société Poiel, propriétaires indivis de parcelles ont assigné les époux Y..., propriétaires de parcelles contiguës, pour obtenir la cessation d'un empiétement sur leur propriété et la mise en place de bornes en exécution d'un procès-verbal de bornage du 6 mars 1973, signé par les parties à l'exception de Mme Y... ; Attendu que pour déclarer ce procès-verbal opposable à cette dernière, l'arrêt retient que la nullité de cet acte n'a pas été demandée par Mme Y... qui était commune en biens pour être mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, dans les deux ans de sa connaissance ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti par l'article 1427, alinéa 2, du code civil pour l'exercice de l'action en nullité contre le procès-verbal de bornage qu'elle n'avait pas signé ne pouvait empêcher Mme Y... d'opposer à la demande principale un moyen de défense tiré de la nullité de cet acte irrégulièrement passé par son époux, la cour d'appel a violé le principe et l'article susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; |

II) La mise en œuvre du bornage

A) La détermination de la ligne séparative

L’opération de bornage peut être conduite amiablement par les propriétaires des fonds concernés ou donner lieu à une action judiciaire en cas de mésentente.

- Le bornage conventionnel

Lorsque l’opération de bornage procède d’un accord entre propriétaires, elle se traduit par l’établissement d’un procès-verbal de bornage qui est dressé par un géomètre-expert et qui aura pour effet de fixer définitivement la ligne divisoire qui sépare les deux fonds contigus.

a) L’établissement du procès-verbal de bornage

Plusieurs conditions doivent être réunies pour établir le procès-verbal de bornage :

==> L’intervention d’un géomètre-expert

- Le monopole du géomètre-expert

- La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 confère un monopole aux géomètres-experts qui sont seuls habilités à procéder aux opérations de bornage

- L’article 1 de cette loi prévoit en ce sens que le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle « réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière»

- L’article 2 précise que seuls les géomètres-experts inscrits à l’ordre sont compétents pour réaliser les opérations de bornage amiable.

- La Cour de cassation a confirmé ce point dans un arrêt du 21 juin 2006 ( civ. 3e 21 juin 2006, n°04-20.660).

- Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si un géomètre-expert pouvait sous-traiter la mesure de la superficie d’un appartement constituant un lot de copropriété à un géomètre topographe, non inscrit à l’ordre des géomètres-experts.

- La troisième chambre civile rappelle tout d’abord, que « le géomètre expert ne peut prendre ni donner en sous-traitance la réalisation des études et des travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers, et pour lesquels, à ce titre, il lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière».

- Elle affirme en ensuite que le mesurage de la superficie intérieure privative des appartements selon la loi “Carrez” pouvait parfaitement être sous-traité à un géomètre topographe dans la mesure où « la compétence exclusive des géomètres experts est limitée aux actes participant directement à la détermination des limites de propriété et que le mesurage de la superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot copropriété mentionné à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est une prestation topographique sans incidence foncière, n’ayant pas pour objet la délimitation des propriétés».

- La mission du géomètre-expert

- La mission du géomètre-expert en matière de bornage qui consiste à accomplir trois sortes d’opérations :

- Opérations d’instruction

- Définir la mission

- Vérifier le statut des propriétés concernées pour mettre en œuvre la procédure correspondante

- Vérifier la recevabilité de l’action en bornage et la capacité du demandeur à engager l’action

- Enregistrer le dossier dans le portail Géofoncier dès confirmation de la commande

- Consulter le portail Géofoncier (édition du rapport de consultation)

- Effectuer une recherche auprès des confrères

- Identifier les parties

- Rechercher les documents nécessaires (archives, titres, documents cadastraux, usages locaux…)

- Recueillir et hiérarchiser les documents, déterminer les éléments de base : constatation de droits antérieurs, recherche des éléments de preuve ou de présomption (nature des lieux, marques de possession, usages locaux…)

- Convoquer par écrit le demandeur et les voisins

- Opérations techniques

- Procéder à la recherche, à la reconnaissance et au contrôle des bornes ou repères existants

- Effectuer un relevé préalable si nécessaire

- Implanter et proposer une définition des limites

- Recueillir l’accord des parties

- Matérialiser les limites par des bornes ou repères en présence des parties

- Effectuer le repérage de contrôle et le géoréférencement

- Établir le plan régulier

- Opérations de conservation

- Rédiger le procès-verbal de bornage comprenant les trois parties indissociables (partie normalisée : désignations des parties, des parcelles, des titres, objet de l’opération ; partie non normalisée : expertise, définition des limites, partie graphique – plan de bornage)

- Recueillir la signature des parties sur le procès-verbal de bornage

- Rédiger le cas échéant le (ou les) procès-verbal de carence si tout ou partie du bornage n’a pas abouti

- Adresser une copie conforme à toutes les parties signataires

- Déposer le procès-verbal aux fins de publicité foncière à l’enregistrement et au cadastre (facultatif)

- Enregistrer le procès-verbal incluant le plan de bornage dans le portail Géofoncier

- Enregistrer le fichier du RFU dans le portail Géofoncier

- Opérations d’instruction

- La mission du géomètre-expert en matière de bornage qui consiste à accomplir trois sortes d’opérations :

- La responsabilité du géomètre-expert

- Le géomètre expert engage sa responsabilité dans le cadre de l’exercice de sa mission.

- Il est néanmoins tenu qu’à une obligation de moyen, ce qui implique que c’est aux propriétaires des fonds à borner qu’il revient de rapporter la preuve d’une faute ( 3e civ., 5 oct. 1994, n°91-21.527).

- Surtout, le géomètre doit mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour, d’une part, retrouver d’éventuelles archives de bornage et procéder au piquetage du terrain ce qui consiste à réaliser une opération d’arpentage, soit à situer concrètement les bâtiments, canalisations ou encore portails prévus dans le projet de construction.

- Le piquetage général correspond aux relevés effectués en surface, tandis que le piquetage spécial se réfère aux mesures des objets enterrés comme les canalisations par exemple.

==> L’observation du principe du contradictoire

L’opération de bornage amiable ne peut procéder que d’une démarche contradictoire. C’est au géomètre-expert qu’il appartient de veiller au principe du contradictoire.

Le respect de ce principe implique que tous les propriétaires concernés signent le procès-verbal de bornage.

Cette signature interviendra dans le cadre d’une réunion à laquelle seront convoquées les parties par le géomètre-expert, réunion qui se tiendra généralement sur les lieux où se sont déroulées les opérations de bornage.

Cette réunion n’est pas obligatoirement effectuée en présence simultanément de toutes les parties, il est possible d’organiser plusieurs rendez-vous en fonction des disponibilités des propriétaires sans remettre en cause le principe du contradictoire.

Cela permet d’expliquer et de clarifier l’objet et les effets du bornage à des parties parfois méfiantes, de se montrer plus à l’écoute de leurs interrogations et ainsi recueillir plus sereinement leur accord et signature.

Surtout, le procès-verbal devra précise que les parties ont été régulièrement convoquées et mentionner les éventuelles observations qui ont pu être formulées par les parties, étant précisé que sans l’accord de tous les propriétaires aucun bornage amiable ne peut être établi.

==> Le procès-verbal de bornage

- La forme du procès-verbal de bornage

- La loi n’assujettit le procès-verbal de bornage à aucune forme particulière

- S’il est le plus souvent établi en autant d’exemplaires qu’il est de parties concernées par l’opération de bornage, il ne s’agit nullement d’une obligation

- Ainsi, l’article 1375 qui pose l’exigence du double original en matière d’acte sous seing privé est inapplicable au procès-verbal de bornage ( 3e civ., 18 mars 1974, n° 73-10208).

- La seule exigence est que le procès-verbal soit dressé par un géomètre-expert, ce dans le respect du principe du contradictoire.

- Le contenu du procès-verbal de bornage

- Selon les directives du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts du 5 mars 2002 valant règles de l’art en matière de bornage, le procès-verbal de bornage doit comprendre trois parties indissociables que sont

- La partie normalisée: désignations des parties, des parcelles, des titres, objet de l’opération

- La partie non normalisée: expertise, définition des limites

- La partie graphique: plan de bornage

- Selon les directives du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts du 5 mars 2002 valant règles de l’art en matière de bornage, le procès-verbal de bornage doit comprendre trois parties indissociables que sont

- La signature du procès-verbal de bornage

- Le géomètre-expert doit impérativement recueillir la signature des parties sur le procès-verbal de bornage, étant précisé qu’il ne doit être assorti d’aucune contestation, ni réserve.

- Dans le cas contraire, le procès-verbal ne pourra pas produire ses effets, soit valoir titre définitif établissant les limites du fonds.

- Dans cette hypothèse, le géomètre-expert devra rédiger un procès-verbal de carence.

- Le procès-verbal de carence

- Le procès-verbal de carence ne doit concerner que les limites qui n’ont pu faire l’objet d’un accord des parties.

- Il conviendra de dresser un procès-verbal par constat de carence, ce qui impliquera de

- Noter l’identité du requérant, l’identité de l’expert, l’identité des personnes présentes, la désignation des limites objet du bornage, les documents analysés, les éléments de preuve ou de présomption considérés

- Préciser que les parties ont été régulièrement convoquées

- Noter clairement le motif pour lequel le bornage de la limite considérée n’a pu être mené à bon terme

- Noter les observations éventuelles des parties concernées

- Préciser, sur le procès-verbal, que la limite dont il s’agit et figurée au plan annexé n’a aucune valeur juridique tant que les propriétaires riverains concernés n’ont pas notifié leur accord, ou tant (éventuellement) qu’une décision judiciaire n’a pas entériné la proposition de l’expert,

- Publicité du procès-verbal de bornage

- En application de l’article 37 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, la publication du procès-verbal de bornage au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles est facultative.

- La raison en est que cet acte ne produit aucun effet translatif de propriété, de sorte qu’il n’emporte aucune mutation ou constitution de droits réels immobiliers.

- Rien n’empêche toutefois les parties de déposer le procès-verbal aux fins de publicité foncière à l’enregistrement et au cadastre

- Par ailleurs, pour être visible sur le site public du portail Géofoncier, il est nécessaire d’enregistrer le procès-verbal incluant le plan de bornage et le fichier décrivant le référentiel foncier unifié (RFU)

b) Les effets du procès-verbal de bornage

Le procès-verbal de bornage a ainsi pour effet de fixer définitivement la ligne divisoire qui sépare les fonds.

Dans un arrêt du 3 octobre 1972 la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « le procès-verbal de bornage dressé par un géomètre et signé par toutes les parties, vaudra titre définitif tant pour les contenances des parcelles, que pour les limites qu’il leur assigne » (Cass. 3e civ. 3 oct. 1972, n°71-11705).

Elle a encore jugé que le procès-verbal de bornage constitue « un titre définitif de l’étendue des immeubles respectifs qui s’imposait au juge et n’autorisait plus le recours à un bornage par voie de justice » (Cass. 3e civ., 26 nov. 1997, n° 95-17.644).

Il en résulte que, une fois établi et signé par les parties, il ne peut plus être contesté et s’impose au juge dont les pouvoirs se limitent à vérifier la régularité des opérations de bornage (Cass. 3e, 17 janv. 2012, n°10-28.046).

Aussi, le procès-verbal de bornage ne saurait, en aucune manière, constituer un acte translatif de propriété ainsi que le rappelle régulièrement la jurisprudence (V. en ce sens Cass. 3e civ., 27 avr. 2011, n°10-16.420).

Dès lors, la signature du procès-verbal de bornage par une partie ne fait pas obstacle à ce qu’elle exerce ultérieurement une action en revendication, considérant que l’assiette de son droit de propriété s’étendait au-delà des bornes qui avaient été mises en place (Cass.3e civ. 8 déc. 2004, n°03-17241)

À cet égard, dans un arrêt du 23 mai 2013, la Cour de cassation a précisé que « l’accord des parties sur la délimitation des fonds n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses » (Cass. 3e civ. 23 mai 2013, n°12-13898).

Il ressort de cette décision que l’acceptation par un propriétaire de l’implantation des bornes et marques sur son fonds, ne signifie pas nécessairement qu’il a accepté la rectification des limites cadastrales et reconnu les limites ainsi déterminées.

| Cass. 3e civ. 23 mai 2013 |

|---|

| Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2011), que M. et Mme X..., propriétaires d'un ensemble immobilier sur lequel est exploitée une centrale hydraulique, ont assigné M. et Mme Y... , propriétaires de parcelles contiguës, puis la société Countryside, venant aux droits de ces derniers, ainsi que la société SMBTPS et son assureur, la SMABTP, qui avait réalisé des travaux sur la berge du canal de fuite ayant entraîné son affaissement, en revendication de la propriété de cette berge et paiement du coût des travaux de reprise ; Sur le premier moyen : Vu l'article 544, ensemble l'article 646 du code civil ; Attendu que pour débouter M. et Mme X...de leur revendication, l'arrêt retient qu'un procès-verbal de bornage amiable, signé le 23 août 1996 par les propriétaires précédents, a fixé la limite séparative à la berge du canal côté Y..., qu'aux termes de cet acte, les parties « reconnaissent l'exactitude de cette limite et s'engagent à s'en tenir dans l'avenir à cette délimitation, quelles que puissent être les données des cadastres anciens ou nouveaux, ou de tout autre document qui pourrait être retrouvé » et que les parties ont ainsi tranché une question de propriété en fixant définitivement les limites et donc la contenance des propriétés et en excluant toute remise en cause de cette délimitation par une revendication fondée sur des actes antérieurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; |

2. Le bornage judiciaire

a) Nature

L’action en bornage est une action réelle immobilière en ce qu’elle ne peut avoir pour objet qu’un bien immobilier, et plus précisément un fonds de terre.

Plus précisément c’est action vise à fixer les limites de la propriété, quels que soient les faits de possession, ce qui la distingue, d’une part, des anciennes actions possessoires et, d’autre part, de l’action en revendication.

==> Sur la distinction entre l’action en bornage et l’ancienne action possessoire

Sous l’empire du droit antérieur, la protection de la possession était assurée par les actions possessoires dont était titulaire, en application de l’ancien article 2279 du Code civil, celui qui possédait utilement et le détendeur précaire de la chose.

Cette disposition prévoyait en ce sens que « les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement. »

Au nombre des actions possessoires figuraient :

- La complainte

- La dénonciation de nouvel œuvre

- L’action en réintégration

Tout d’abord, il peut être observé que la protection possessoire ne concernait que les immeubles, ce qui n’était pas sans restreindre son champ d’application.

Par ailleurs, les actions possessoires soulevaient des difficultés, notamment quant à leur distinction avec les actions pétitoires, soit les actions qui visent à établir, non pas la possession ou la détention d’un bien, mais le fond du droit de propriété.

En effet, il était toujours difficile d’exiger du juge qu’il ignore le fond du droit lorsqu’il est saisi au possessoire.

S’agissant de l’action en bornage, la jurisprudence a toujours affirmé avec constance qu’elle ne s’apparentait pas à une action possessoire, dans la mesure où elle visait, non pas à assurer la protection de la possession d’un fonds, mais à en fixer les limites.

Aussi, était-elle régulièrement qualifiée d’action pétitoire par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 5 nov. 1965, n° 62-11.805), raison pour laquelle cette action était imprescriptible.

Désormais, la distinction entre les actions en bornage et les actions possessoires n’a plus lieu d’être ces dernières ayant été abolies par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures qui a abrogé l’ancien article 2279 du Code civil.

==> Sur la distinction entre l’action en bornage et l’action en revendication

Parce que l’action en bornage se limite à la fixation des limites de la propriété, elle se distingue fondamentalement de l’action en revendication, qui porte sur la détermination de l’assiette du droit de propriété en lui-même.

Il en résulte que le juge du bornage ne peut connaître des contestations s’élevant entre les parties sur la propriété des parcelles dont la délimitation est demandée.

Ce principe a été rappelé par un arrêt du 16 janvier 2002 qui a approuvé une cour d’appel qui, ayant relevé qu’il existait une incertitude sur la qualité de propriétaire de la parcelle contiguë des deux personnes assignées en bornage, en avait déduit qu’il n’appartenait pas au tribunal d’instance, saisi d’une action en bornage, de trancher une question qui touche au fond du droit. (Cass. 3e civ., 16 janv. 2002, n° 00-12163)

La distinction entre l’action en bornage et l’action en revendication n’est pas dénuée d’enjeu, dans la mesure où les deux actions sont assujetties à des régimes juridiques différents.

Les différences entre les deux actions tiennent essentiellement à deux choses :

- La preuve

- Tandis que dans l’action en bornage, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve de leur droit, dans l’action en revendication la charge de la preuve pèse sur le seul demandeur.

- Par ailleurs, dans le cadre de l’action en bornage, les parties ne sont pas tenues de rapporter la preuve de leur droit de propriété sur le fonds alors que pour l’action en revendication il appartient au demandeur d’établir l’existence de son droit

- La compétence

- Sous l’empire du droit antérieur à la réforme de la procédure civile introduite par le décret du 11 décembre 2019, c’est le seul Tribunal d’instance qui connaissait des actions en bornage, tandis que le Tribunal de compétence avait une compétence exclusive pour les actions en revendication.

- Désormais, les deux juridictions ont fusionné pour donner naissance au Tribunal judiciaire qui connaît donc des deux actions.

- Est-ce à dire qu’il n’y a plus lieu de distinguer les deux actions s’agissant de la procédure applicable ?

- À l’analyse, une différence procédurale subsiste entre l’action en bornage et l’action en revendication

- S’agissant de l’action en bornage

- Tout d’abord, l’action en bornage relève de la compétence de la chambre de proximité rattachée au Tribunal judiciaire

- Ensuite, cette action relève de la compétence spéciale du Tribunal judiciaire, ce qui implique que le juge statuera toujours en premier ressort quel que soit le montant de la demande ( R. 211-3-4 COJ).

- Enfin, en matière de bornage la représentation par avocat est toujours facultative ( 761, 2°)

- S’agissant de l’action en revendication

- Tout d’abord, l’action en revendication relève toujours de la formation ordinaire du Tribunal de judiciaire et non de la chambre de proximité

- Ensuite, cette action relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, de sorte qu’il statuera en premier ressort pour les demandes dont le montant est supérieur à 5.000 euros et en dernier ressort pour les demandes inférieures à ce montant ( R. 211-3-26 COJ).

- Enfin, en matière de revendication, la représentation par avocat est toujours obligatoire quel que soit le montant de la demande ( 761, 3° CPC).

- S’agissant de l’action en bornage

Au total, il apparaît que l’action en bornage se distingue en de nombreux points de l’action en revendication, à commencer par son objet qui se limite à fixer les limites de la propriété.

b) Compétence

==> Sur la compétence matérielle

Sous l’empire du droit antérieur, l’action en bornage relevait de la compétence exclusive du Tribunal d’instance.

Désormais, cette action relève de la compétence du Tribunal judiciaire. Plus précisément, c’est la chambre de proximité qui lui est rattachée qui a vocation à connaître des affaires relatives au bornage (art. L. 212-8 COJ).

Pour mémoire, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a opéré une réorganisation des juridictions relevant de l’ordre judiciaire, laquelle s’est notamment traduite par la fusion des Tribunaux de grande instance et des Tribunaux d’instance.

De cette fusion est né le Tribunal judiciaire, dont la création répond à la nécessité de simplifier l’organisation de la première instance pour le justiciable qui ne connaîtra désormais plus qu’une seule juridiction, avec une seule procédure de saisine.

La disparition des tribunaux d’instance, comme juridictions autonomes, ne s’est toutefois pas accompagnée d’une suppression des sites qui ne se situaient pas dans la même ville que le Tribunal de grande instance. Le maillage des lieux de justice est conservé.

En effet, les tribunaux d’instance deviennent des chambres détachées du Tribunal judiciaire, l’objectif recherché par le législateur étant d’assurer une justice de proximité pour les contentieux du quotidien.

À l’examen, la compétence matérielle des chambres de proximité a été fixée, en application de l’article L. 212-8 du Code de l’organisation judiciaire, par le décret n° 2019-914 du 30 août 2019 selon les tableaux IV-II et IV-III qui figurent en annexe du Code :

- Tableau IV-II : Compétences communes à toutes les chambres de proximité

- Tableau IV-III : Compétences spécifiques à certaines chambres de proximité

L’action en bornage est visée par le premier tableau, raison pour laquelle elle relève de la compétence des chambres de proximité.

==> Sur la compétence territoriale

L’article 44 du Code de procédure civile dispose que « en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »

L’action en bornage étant une action immobilière cette disposition s’applique. À cet égard, l’article R. 211-15 du COJ précise que, spécifiquement pour l’action en bornage, « la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens. »

c) Procédure

La procédure applicable en matière de bornage est régie aux articles 817 et suivants du Code de procédure civile, soit la procédure orale.

Il en résulte que la représentation n’est pas obligatoire. Les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire représenter par l’une des personnes visées à l’article 762 du CPC.

Surtout, dans le cadre de la procédure orale devant le Tribunal judiciaire, le demandeur dispose d’une option procédurale :

- Soit il choisit de provoquer une tentative préalable de conciliation

- Soit il choisit d’assigner aux fins de jugement

À cet égard, il pourra être sollicité auprès du juge la désignation d’un expert aux fins de l’éclairer sur l’emplacement de la ligne divisoire.

Les parties sont également en droit de produire un rapport d’expertise établi en dehors du cadre judiciaire, dès lors qu’il est valablement communiqué à la partie adverse au cours de l’instance (Cass. 3e civ. 14 sept. 2006, n°05-14333).

Enfin, l’action en bornage est, conformément à l’article 646 du Code civil, imprescriptible

d) La preuve

==> Charge de la preuve

À la différence de l’action en revendication qui exige que la preuve soit rapportée par le demandeur, dans le cadre de l’action en bornage il appartient à chaque partie de rapporter la preuve de son droit.

==> Mode de preuve

En matière de bornage la preuve est libre, de sorte que les parties peuvent établir l’emplacement de la ligne divisoire par tout moyen.