Tout d’abord, il peut être observé que la question de l’objet de l’obligation est traitée aux articles 1163 à 1167 du Code civil, lesquels remplacent les anciens articles 1126 à 1130.

La lecture de ces nouvelles dispositions appelle plusieurs remarques à titre liminaire.

==>Objet de l’obligation / Objet du contrat

Bien que l’ordonnance du 10 février 2016 ait regroupé sous le vocable de contenu du contrat, les concepts d’objet et de cause, la notion d’objet n’a pas totalement disparu du Code civil, celui-ci y faisant toujours référence, notamment à l’article 1163.

Cette disposition prévoit en effet que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future ».

Ainsi, le législateur vise-t-il ici ce que l’on qualifiait autrefois d’objet de l’obligation que l’on opposait à l’objet du contrat.

- L’objet de l’obligation doit être entendu comme la prestation qu’une partie au contrat s’est engagée à exécuter.

- Exemple :

- Dans un contrat de vente, l’objet de l’obligation du vendeur est la délivrance de la chose et pour l’acheteur le paiement du prix

- Dans un contrat de bail, l’objet de l’obligation du preneur est le paiement du loyer, tandis que pour le bailleur c’est la mise à disposition de la chose louée.

- L’objet du contrat désigne quant à lui l’opération contractuelle que les parties ont réalisée, soit l’opération envisagée dans son ensemble et non plus dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs.

==>Chose VS Prestation

Aux termes de l’article 1163, al. 1 du Code civil « l’obligation a pour objet une prestation […] ».

Aussi, ressort-il de cette disposition que le législateur a préféré au terme chose, qui avait été désigné en 1804 comme l’objet de l’obligation, le mot prestation, lequel fait sa grande apparition dans le Code civil.

L’ancien article 1126 du Code civil prévoyait, en effet, que « tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire. »

Pourquoi ce changement de vocable ? Deux raisons peuvent être invoquées :

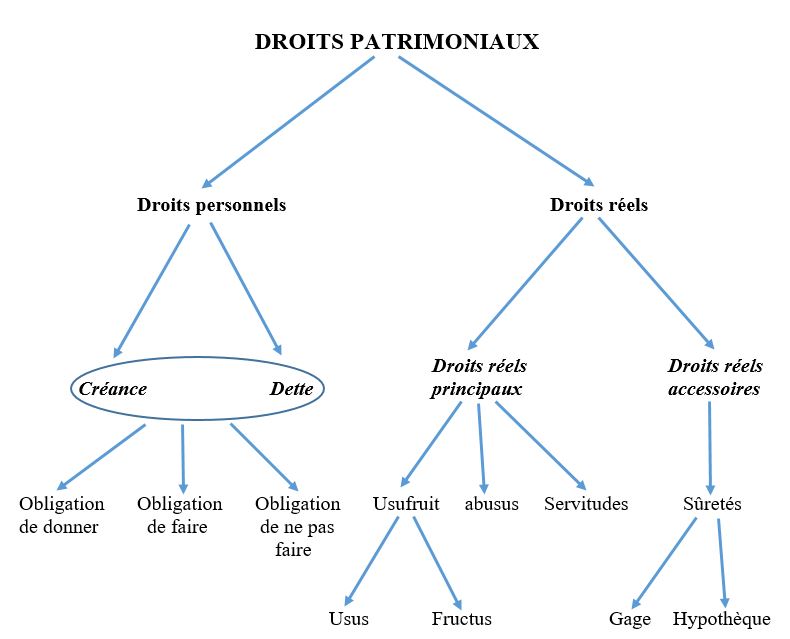

Première raison : abandon de la distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire

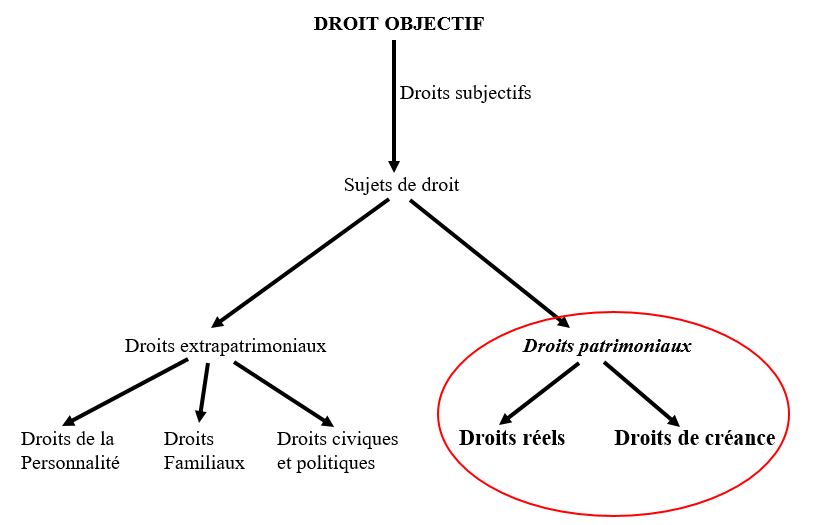

Antérieurement à la réforme du droit des obligations, le Code civil distinguait les obligations de donner, de faire et de ne pas faire :

- Exposé de la distinction

- L’obligation de donner

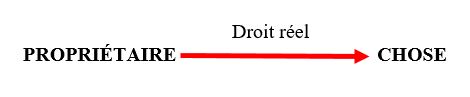

- L’obligation de donner consiste pour le débiteur à transférer au créancier un droit réel dont il est titulaire

- Exemple : dans un contrat de vente, le vendeur a l’obligation de transférer la propriété de la chose vendue

- L’obligation de faire

- L’obligation de faire consiste pour le débiteur à fournir une prestation, un service autre que le transfert d’un droit réel

- Exemple : le menuisier s’engage, dans le cadre du contrat conclu avec son client, à fabriquer un meuble

- L’obligation de ne pas faire

- L’obligation de ne pas faire consiste pour le débiteur en une abstention. Il s’engage à s’abstenir d’une action.

- Exemple : le débiteur d’une clause de non-concurrence souscrite à la faveur de son employeur ou du cessionnaire de son fonds de commerce, s’engage à ne pas exercer l’activité visée par ladite clause dans un temps et sur espace géographique déterminé.

- Intérêt – révolu – de la distinction

- Le principal intérêt de la distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire résidait dans les modalités de l’exécution forcée de ces types d’obligations.

- L’ancien article 1142 C. civ. prévoyait en effet que :

- « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. »

- L’ancien article 1143 C. civ. prévoyait quant à lui que :

- « Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s’il y a lieu. »

- L’ancien article 1145 C. civ disposait enfin que :

- « Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. »

- Il ressortait de ces dispositions que les modalités de l’exécution forcée étaient différentes, selon que l’on était en présence d’une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire

- S’agissant de l’obligation de donner, son exécution forcée se traduisait par une exécution forcée en nature

- S’agissant de l’obligation de faire, son exécution forcée se traduisait par l’octroi de dommages et intérêt

- S’agissant de l’obligation de ne pas faire, son exécution forcée se traduisait :

- Soit par la destruction de ce qui ne devait pas être fait (art. 1143 C. civ)

- Soit par l’octroi de dommages et intérêts (art. 1145 C. civ).

- Abandon de la distinction

- L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a abandonné la distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire, à tout le moins elle n’y fait plus référence.

- Ainsi érige-t-elle désormais en principe, l’exécution forcée en nature, alors que, avant la réforme, cette modalité d’exécution n’était qu’une exception.

- Le nouvel article 1221 du Code civil prévoit en ce sens que :

- « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. »

- L’exécution forcée en nature s’impose ainsi pour toutes les obligations, y compris en matière de promesse de vente ou de pacte de préférence.

- Ce n’est que par exception, si l’exécution en nature n’est pas possible, que l’octroi de dommage et intérêt pourra être envisagé par le juge.

- Qui plus est, le nouvel article 1222 du Code civil offre la possibilité au juge de permettre au créancier de faire exécuter la prestation due par un tiers ou de détruire ce qui a été fait :

- « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

- « Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

- Conséquences de l’abandon de la distinction

- Dans la mesure où la distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire a perdu de son intérêt, le législateur a estimé qu’il n’était plus nécessaire de s’y référer.

- Il lui fallait donc trouver une notion qui puisse englober ces trois catégories d’obligations.

- Or le terme prestation le permet, car sa signification est suffisamment large pour que l’on puisse ranger sous cette notion tous les objets sur lesquels une obligation contractuelle est susceptible de porter.

Seconde raison : un remède au caractère restrictif du terme chose

Le second argument qui a conduit le législateur a changé de vocable, s’agissant de l’objet de l’obligation, est que la signification du terme chose apparaît bien plus étroite que celle que l’on confère habituellement à la notion de prestation.

Tandis, en effet, que le terme « chose » semble ne viser que l’obligation de donner, la notion de « prestation » permet d’envisager que l’objet de l’obligation puisse consister en la fourniture d’un service autre d’une opération de transfert de droits de propriétés.

Immédiatement, une question alors se pose : que doit-on entendre par le terme prestation ?

==>Notion de prestation

Par prestation, il faut entendre ce à quoi les parties au contrat se sont engagées.

Le législateur ne précisant pas en quoi s’apparente précisément une prestation, on peut en déduire qu’elle consiste indifféremment en une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.

Est-ce à dire que dès lors qu’une prestation est stipulée par les parties, le contrat est valide ?

Indépendamment du fait que la prestation doit être licite, conformément à l’article 1162 du Code civil, l’alinéa 2 de l’article 1163 précise qu’elle doit « être possible et déterminée ou déterminable », faute de quoi le contrat est nul.

I) La possibilité de la prestation

L’article 1162 du Code civil subordonne la validité du contrat à la possibilité de la prestation. Cette exigence est manifestement tirée de l’adage Nulla impossibilium obligatio, soit à l’impossible nul n’est tenu.

Cela signifie, autrement dit, que qu’il ne faut pas qu’existe une impossibilité d’exécuter la prestation que l’on s’est engagé à accomplir.

Toutefois, encore faut-il que l’impossibilité présente un certain nombre de caractères, à défaut de quoi, le débiteur de l’obligation sera tenu, nonobstant l’existence de l’impossibilité.

A) Les caractères de l’impossibilité

==>Une impossibilité absolue

Pour être cause de nullité du contrat, l’impossibilité qui fait obstacle à l’exécution de la prestation doit être absolue et non relative.

L’impossibilité doit de la sorte être prise dans son sens objectif : n’importe quel débiteur s’y heurterait (V. en ce sens CA Paris, 4 juill. 1865).

Exemples :

- L’impossibilité absolue de réaliser une prestation consisterait à s’engager à faire disparaître le soleil ou à ramener à la vie un mort.

- L’impossibilité relative consisterait, quant à elle, à s’engager à donner un récital de piano, alors que l’on n’a jamais appris à jouer de cet instrument ou encore à battre le record du monde du saut en longueur alors que l’on n’a jamais fait d’athlétisme.

Tandis que l’existence d’une impossibilité absolue constituerait une cause de nullité du contrat, la seule impossibilité relative ne serait pas de nature à remettre en cause sa validité.

Aussi, lorsque l’impossibilité qui fait obstacle à la réalisation de la prestation est seulement relative, le débiteur engage sa responsabilité contractuelle.

Il s’expose donc à devoir verser aux créanciers des dommages et intérêts.

==>Une impossibilité inconnue du débiteur

Lorsque l’impossibilité d’exécuter l’obligation est absolue, le débiteur ne doit pas avoir eu connaissance de cette impossibilité au moment de la conclusion du contrat.

À défaut, il engage sa responsabilité, dans la mesure où il lui appartenait de ne pas contracter, soit de ne pas créer une espérance chez le créancier.

==>Une impossibilité originelle

Pour être cause de nullité, l’impossibilité doit encore exister au moment de la formation du contrat.

Si cette impossibilité survient au cours de l’exécution de la prestation, le débiteur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de la survenance d’une cause étrangère (force majeure, cas fortuit etc.).

B) La sanction de l’impossibilité

Les règles relatives à l’objet de l’obligation visent à protéger l’intérêt général. Aussi, relèvent-elles de l’ordre public de direction.

Dans un arrêt du 28 avril 1987, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « la nullité des conventions pour défaut d’objet est une nullité absolue » (Cass. com. 28 avr. 1987, n°86-16.084).

*****

Cass. com. 28 avr. 1987

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1304, alinéa 1er du Code civil ;

Attendu que les actes dont la nullité est absolue étant dépourvus d’existence légale ne sont susceptibles ni de prescription ni de confirmation :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par une convention du 20 décembre 1963, la société de Travaux Publics Brethome s’est engagée à s’approvisionner pendant 50 années en matériaux nécessaires aux besoins de ses chantiers routiers dans les différentes carrières où M. Z… posséderait des intérêts dans tous les cas où ces chantiers se trouveraient à une distance déterminée de ces carrières, et ce “à prix égal à celui de la concurrence éventuelle” ; que M. Y… et la société Y… ont demandé la nullité de cette convention pour défaut d’objet en ce que s’est révélée impossible l’obligation leur incombant de soumettre à M. Z… par écrit les prix résultant de la concurrence ;

Attendu que, pour déclarer prescrite cette action en nullité, la Cour d’appel énonce que la validité de la convention doit s’apprécier à la date à laquelle elle a été conclue, que, dans la mesure où elle ne repose ni sur la violence, ni sur l’erreur ou le dol, le point de départ du délai de prescription de cinq ans se situe au 20 décembre 1963, date où a été conclue la convention, de sorte que l’action était prescrite lorsqu’a été délivrée l’assignation du 28 mai 1982, que la demande tend en réalité à faire constater que l’engagement ne pouvait plus être exécuté en raison de la survenance d’un événement postérieur tendant à l’obligation de soumettre par écrit les prix résultant de la concurrence et qu’il appartiendrait à la société X…, pour pouvoir être libérée de son obligation, de prouver l’existence de la force majeure qui se caractérise par l’imprévisibilité et l’irrésistibilité ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la nullité des conventions pour défaut d’objet est une nullité absolue, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;

*****

II) La détermination de la prestation

Il ressort de la combinaison des articles 1163 à 1167 que deux types de règles s’appliquent à la détermination de la prestation

- Les règles générales relatives à la détermination de la prestation

- Les règles spécifiques relatives la détermination de la prestation lorsqu’elle consiste en le paiement d’un prix

A) Les règles générales relatives à la détermination de la prestation

L’examen des articles 1163 et 1166 du code civil révèle qu’il convient de distinguer selon que la prestation est déterminée ou détermination ou selon qu’elle est indéterminée

1. La prestation déterminée ou déterminable

Aux termes de l’article 1163 du Code civil, la prestation objet du contrat « doit être déterminée ou déterminable ».

Cette disposition n’est autre qu’une actualisation de l’ancien article 1129 du Code civil qui prévoyait en son alinéa 1 que « il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce » et d’ajouter à son alinéa 2 que « la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée. »

Si, sur le fond, le législateur n’a apporté aucune modification significative au droit positif, il n’en a pas moins profité pour toiletter l’énoncé des règles dont la formulation était devenue un peu datée.

a. Droit antérieur

Dans le droit antérieur, la jurisprudence distinguait selon que l’objet de l’obligation consistait en une chose ou un service.

==>L’objet de l’obligation est relatif à une chose

Dans cette hypothèse, il convenait de distinguer selon que la chose s’apparentait à un corps certain ou à une chose de genre.

- La chose consiste en un corps certain

- Par corps certain, il faut entendre un bien unique qui possède une individualité propre

- Exemple : un immeuble, un bijou de famille, une œuvre d’art, etc…

- Dans cette hypothèse, il suffit que le corps certain soit désigné dans le contrat pour que l’exigence de détermination de la prestation soit satisfaite.

- La désignation du corps certain devra toutefois être suffisamment précise pour que l’on puisse identifier le bien, objet de la convention.

- La chose consiste en une chose de genre

- Par chose de genre, il faut entendre un bien qui ne possède pas une individualité propre, en ce sens qu’il est fongible

- Il s’agit, autrement dit, de choses qui sont interchangeables

- Exemple : une tonne de blé, des boîtes de dolipranes, des tables produites en série etc…

- Dans cette hypothèse, l’article 1129 prévoit que si la chose doit être déterminée quant à son espèce (sa nature, son genre) lors de la formation du contrat, sa quotité pouvant être incertaine, pourvu qu’elle soit déterminable

- Cela signifie donc qu’il importe peu que la chose de genre ne soit pas individualisée lors de la conclusion du contrat

- Sa quantité devra toutefois être déterminable à partir des éléments contractuels prévus par les parties

==>L’objet de l’obligation est relatif à un service

Dans cette hypothèse, l’objet de l’obligation consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose

Pour satisfaire l’exigence de détermination de la prestation, la jurisprudence estimait qu’il était nécessaire que ladite prestation soit déterminée, tant dans sa nature (ne pas exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur), que dans sa durée (pendant cinq ans).

Ainsi, a-t-il été jugé, par exemple, dans un arrêt du 28 février 1983 que l’obligation de « faire un geste » n’est pas suffisamment précise pour satisfaire à l’exigence de détermination de la prestation (Cass. com. 28 févr. 1983, n°81-14.921).

Dans un arrêt du 12 décembre 1989 la haute juridiction a toutefois précisé « qu’il est nécessaire pour la validité du contrat, que la quotité de l’objet de l’obligation qui en est issue puisse être déterminée en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l’une ni de l’autre des parties » (Cass. com. 12 déc. 1989, n°88-17.021).

Autrement dit, la prestation peut être considérée comme déterminable si sa quotité dépend de circonstances extérieures à la volonté des parties.

*****

Cass. com. 12 déc. 1989

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1129 du Code civil ;

Attendu qu’il est nécessaire, pour la validité du contrat, que la quotité de l’objet de l’obligation qui en est issue puisse être déterminée en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l’une ni de l’autre des parties ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’assignée en paiement de dommages-intérêts par la société Interrent à laquelle la liait un contrat de franchisage d’une durée de cinq ans qu’elle avait unilatéralement résilié avant son expiration, la société Portier automatériel (société Portier) a opposé la nullité du contrat pour indétermination du montant de la redevance mise à sa charge par la clause prévoyant qu’en contrepartie des avantages qui lui étaient consentis, elle devait mensuellement verser à la société Interrent ” une participation financière déterminée pour chaque année civile par le conseil d’administration de la société ” ;

Attendu que, pour rejeter l’exception, l’arrêt énonce, par motif propre, que la clause litigieuse fait dépendre le prix de la volonté d’une des parties et que, dès lors, il n’y a plus de défaut d’accord de volontés sur le prix puisque les parties se sont entendues pour que l’une d’elles fixe celui-ci et, par motif adopté, que la participation financière imposée à la société Portier est ” donc bien déterminée ” ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé que le montant de la redevance due par cette société dépendait de la seule volonté de la société Interrent, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges

*****

b. La réforme des obligations

Il ressort de l’article 1163 du Code civil, qu’il n’est plus besoin de distinguer

- D’une part, selon que l’objet de l’obligation consiste en une chose ou un service

- D’autre part, selon que la chose consiste en un corps certain ou une chose de genre

La règle désormais posée est que, en toute hypothèse, la prestation « doit être déterminée ou déterminable ».

Aussi, la seule distinction qu’il convient d’opérer est celle qui oppose la prestation déterminée à la prestation déterminable.

- S’agissant d’une prestation déterminée, il s’agit de l’hypothèse où dès la conclusion du contrat, le débiteur sait précisément à quoi il s’engage, en ce sens qu’il connaît tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa prestation :

- S’il s’agit de fourniture d’un corps certain, il sera désigné avec suffisamment de précision dans le contrat pour que les parties soient en mesure de l’identifier

- S’il s’agit de fourniture d’une chose de genre, elle devra être déterminée quant à son espèce et quant à sa quotité

- S’il s’agit de la fourniture d’un service ou d’une abstention, elle devra être déterminée dans sa nature et dans sa durée.

- S’agissant d’une prestation déterminable

- Dans cette hypothèse, l’alinéa 3 de l’article 1163 précise que « la prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. »

- Dans l’hypothèse où la prestation n’est pas déterminée, elle devra au moins être déterminable

- Toutefois pour satisfaire à cette exigence, cela suppose

- Soit que les stipulations du contrat permettent de déterminer la quotité de la prestation

- Soit que la quotité de la prestation puisse être déduite des usages, ou des relations antérieures entretenues par les parties

- En toute hypothèse, l’alinéa 3 in fine de l’article 1163 prévoit que la prestation ne pourra jamais être réputée déterminable, lorsqu’un nouvel accord des parties est nécessaire quant à fixer le contenu de la prestation.

2. La prestation indéterminée

L’article 1166 du Code civil dispose que « lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. »

Si, antérieurement à la réforme des obligations la loi ne posait aucune véritable exigence s’agissant de la qualité de la prestation, la jurisprudence exigeait néanmoins du débiteur qu’il fournisse une prestation de qualité moyenne.

Cette règle était inspirée de l’ancien article 1246 du Code civil qui prévoyait que « si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise. »

Dorénavant, il n’est donc plus question de qualité moyenne de la prestation : pour répondre à l’exigence de détermination, elle doit seulement être « conforme aux attentes légitimes du créancier », lesquelles attentes doivent être appréciées en considération de la nature de la prestation des usages et de la contrepartie fournie.

Il s’agit là toutefois d’une règle supplétive qui n’aura vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où la prestation n’est ni déterminée, ni déterminable.

B) Les règles spécifiques relatives à la détermination du prix

Nombreux sont les contrats dans lesquels est stipulée une obligation qui consiste en le paiement d’une somme d’argent, soit d’une obligation pécuniaire qui exprime le prix d’une chose ou d’un service (prix dans la vente, loyer dans le bail, honoraires dans le mandat, prime dans l’assurance etc.)

Si l’obligation pécuniaire se retrouve dans la très grande majorité des contrats onéreux, elle n’en constitue pas moins une catégorie particulière d’obligation, celle-ci portant sur de la monnaie.

Or par définition, la monnaie est instable en ce sens que rien ne permet de dire que la prestation estimée à un euro aujourd’hui aura toujours la même valeur demain.

D’où la difficulté pour les contrats qui s’échelonnent dans le temps de fixer un prix et, par voie de conséquence, de satisfaire à l’exigence de détermination de la prestation.

S’il peut s’avérer extrêmement tentant pour les parties de reporter la fixation du prix à plus tard, il est un risque que, dans pareille hypothèse, le contrat encourt la nullité.

Immédiatement la question alors se pose de savoir quelles sont les marges de manœuvres dont disposent les parties quant à la détermination du prix.

1. Droit antérieur

Il ressort de la jurisprudence que les exigences relatives à la détermination du prix ont considérablement évolué sous l’empire du droit antérieur.

==>Première étape : conception souple de l’exigence de détermination du prix

- Droit commun des contrats

- La jurisprudence considérait, dans un premier temps, que, sauf disposition spéciale, l’article 1129 du Code civil était seul applicable en matière de détermination du prix.

- Aussi, cela signifiait-il que dans les contrats qui comportaient une obligation pécuniaire, pour être valables, le prix devait être, soit déterminé, soit déterminable.

- Cas des contrats-cadre

- En application, de l’article 1129 du Code civil, la Cour de cassation a fait preuve d’une relativement grande souplesse s’agissant de l’exigence de détermination du prix, notamment pour les contrats-cadre, dont la particularité est de voir leur exécution échelonnée dans le temps.

- Les contrats cadres ont, en effet, pour fonction d’organiser les relations contractuelles futures des parties.

- La question s’est alors posée de savoir s’il était nécessaire que, dès la conclusion du contrat-cadre, le prix auquel seront conclues les ventes à venir soit déterminé.

- Devait-on admettre, au contraire, que, sans fixer le prix, le fournisseur puisse seulement prévoir que le prix correspondra, par exemple, au tarif qui figurera sur le catalogue à la date de conclusion du contrat d’application ?

- Pendant longtemps, la jurisprudence s’est manifestement satisfaite de la seconde option.

- Elle estimait, de la sorte, que le renvoi dans le contrat-cadre au prix du tarif fournisseur au jour de la livraison pour les ventes exécutées en application de ce contrat était valable (V. notamment Cass. req., 5 févr. 1934).

- Cas du contrat de vente

- Il peut être observé que la règle dégagée par la jurisprudence pour les contrats en général et pour les contrats-cadres ne s’appliquait pas au contrat de vente, la détermination du prix étant régi, pour ce type de contrat, par l’article 1591.

- Cette disposition prévoit, en effet, que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. ». La détermination du prix est, de la sorte, une condition de validité du contrat de vente.

- Lorsque le prix est seulement déterminable, la jurisprudence exige que sa fixation définitive soit indépendante de la volonté des parties (V. en ce sens Cass. com., 10 mars 1987, n°85-14.121).

- Par ailleurs, l’article 1592 prévoit que le prix peut « être laissé à l’estimation d’un tiers ».

==>Deuxième étape : la chasse aux nullités pour indétermination du prix

À partir du début des années 1970, la jurisprudence a changé radicalement de position s’agissant de l’exigence de détermination du prix en se livrant, selon l’expression désormais consacrée par les auteurs, à une véritable chasse aux nullités pour indétermination du prix

La Cour de cassation a, en effet, cherché à attraire dans le champ d’application de l’article 1591, soit le régime applicable au contrat de vente, des opérations qui n’étaient pas véritablement constitutives de ventes mais qui en produisaient les effets (fourniture d’un produit).

Dans un arrêt du 27 avril 1971 la Cour de cassation a estimé en ce sens, au visa de l’article 1591 du Code civil qu’un contrat-cadre devait être annulé dans la mesure où « les éléments du tarif des distributeurs ne dépendaient pas de la volonté de ceux-ci » (Cass. com. 27 avr. 1971, n°70-10.753)

Cette solution a été réaffirmée par la chambre commerciale dans un arrêt du 12 février 1974 où elle censure une Cour d’appel qui, pour valider un contrat cadre, s’était référée « a des accords successifs intervenus pour la fixation du prix d’un certain nombre de fournitures, sans préciser comment, en vertu de la convention originaire, les prix de l’ensemble des fournitures prévues par celles-ci étaient soumis, malgré l’obligation d’exclusivité assumée par les époux x…, au libre jeu de la concurrence et ne dépendaient donc pas de la seule volonté de la brasserie du coq hardi » (Cass. com. 12 févr. 1974, n°72-13.959).

Cette chasse aux nullités pour indétermination du prix engagée par la Cour de cassation a été très critiquée par la doctrine, dans la mesure où cette dernière faisait application de l’article 1591 du Code civil à des contrats qui avaient pour objet, non pas la vente de produits, mais la fixation du cadre de la conclusion de contrats d’application futurs.

*****

Cass. com. 27 avr. 1971

Sur le premier moyen : vu les articles 1591 et 1592 du code civil ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaque que, par convention du 31 mai 1956, la société Lille, Bonnieres et colombe, aux droits de laquelle se trouve la société Total, a consenti a la société Selmensheim, aux droits de laquelle se trouve la société Saint-Marcel Motors, pour l’exploitation par celle-ci d’une station de vente au détail de carburants, un prêt de matériel et d’argent ;

Qu’en contrepartie, la société Saint-Marcel Motors s’engageait à réserver à la société Total l’exclusivité pendant vingt ans, de ses achats de carburants “au prix pompiste de marque au jour de la livraison” ;

Que cette convention a d’abord été exécutée sous le régime d’un arrêté du 28 octobre 1952, qui fixait les marges respectives maximum de bénéfices de la compagnie distributrice et du pompiste détaillant, au prix du tarif de la société total lequel correspondait à la marge bénéficiaire maximum de cette société puis sous le régime de l’arrêté du 27 mai 1963, qui ne fixant plus que le prix limite de vente aux consommateurs, réalisait ainsi une fusion des deux marges, jusqu’au 17 juin 1965, date à laquelle la société Saint-Marcel Motors faisait valoir son désaccord sur les prix ;

Qu’elle assigna la société Total en vue de faire déclarer la caducité de la convention à compter de ladite date ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient essentiellement que le prix “pompiste de marque” a toujours été le prix du tarif de la société total, qui reproduisait le barème du comité professionnel du pétrole, et que c’était une coutume, les parties n’ayant pas avantage à ce qu’il en fut autrement ;

Qu’avant la publication de l’arrêté du 27 mai 1963, l’administration ne fixait pas le prix de vente des produits pétroliers aux pompistes et que cette situation n’a pas été modifiée par cet arrêté qui, en abandonnant le système des deux marges avait réalisé la fusion de celles-ci, que, lors des discussions quotidiennes qui s’instaurent entre total et ses clients pompistes de marque pour le renouvellement d’anciens contrats et la passation de nouveaux sur les conditions spéciales a chaque cas, se forme un cours moyen qui a sa traduction dans le barème du comité professionnel du pétrole, que ce barème n’a donc pas le caractère arbitraire ;

Attendu qu’en admettant ainsi que les prix fixes par la société Total pouvaient être retenus, la cour d’appel, qui n’a pas recherche si depuis le 1er octobre 1963, date d’application de l’arrêté du 27 mai 1963, les parties avaient été d’accord pour continuer à appliquer le régime antérieur, et qui n’a pas établi que les éléments du tarif des distributeurs ne dépendaient pas de la volonté de ceux-ci, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

*****

==>Troisième étape : substitution de visa (art. 1591 => art. 1129)

En réaction aux critiques de la doctrine concentrées sur l’application de l’article 1591 aux contrats-cadre, la chambre commerciale décida, par trois arrêts du 11 octobre 1978, de revenir à son ancien visa, soit de fonder sa jurisprudence sur l’article 1129 du Code civil, sans pour autant changer de position.

La haute juridiction estimait, en effet, « qu’en vertu de ce texte il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l’objet de l’obligation qui en est issue puisse être déterminée » (Cass. com. 11 oct. 1978, n°77-11.624).

Ainsi, la Cour de cassation refusait-elle toujours de valider les contrats dont la détermination du prix :

- Soit supposait un nouvel accord des parties

- Soit dépendait de la volonté discrétionnaire d’un seul contractant

L’article 1129 relevant du droit commun des contrats, la Cour de cassation a étendu sa position bien au-delà des contrats-cadre (contrat d’approvisionnement, contrat de franchise, contrat de prêt etc.).

Il a alors été reproché à la Cour de cassation d’avoir créé une véritable insécurité juridique, dans la mesure où, dans les contrats-cadre, il est extrêmement difficile de fixer le prix d’opérations qui se réaliseront parfois plusieurs années après la conclusion du contrat initial.

*****

Cass. com. 11 oct. 1978

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : vu l’article 1129 du code civil ;

Attendu qu’en vertu de ce texte il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l’objet de l’obligation qui en est issue puisse être déterminée ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt défère que, par acte du 26 juin 1969, la société brasserie guillaume x… s’est engagée, en contrepartie d’avantages financiers a elle consentis par la société européenne de brasserie (Eurobra), a ne débiter, dans son établissement de brasserie-restaurant, pendant une durée de cinq années, que des bières fabriquées ou distribuées par cette dernière société, la quantité minimum des fournitures devant atteindre 2.000 hectolitres pendant la durée susvisée ;

Qu’il était prévu à l’acte que les marchandises en cause seraient livrées “aux prix habituellement pratiques pour des marchandises de même qualité sur la place ou est exploité le fonds” ;

Que celui-ci ayant été cédé a une société Sedlo, celle-ci le transféra à son tour, par acte du 22 novembre 1972, a une société dénommée, elle aussi, brasserie guillaume x… ;

Que, dans les deux actes de cession successifs, les sociétés cessionnaires s’engagèrent à observer l’obligation d’exclusivité de fourniture résultant de l’acte du 26 juin 1969 ;

Que la société brasserie guillaume x… ayant, dans le courant de 1973, cesse de s’approvisionner auprès de la société Eurobra, celle-ci l’a assignée en payement du montant de la clause pénale figurant à l’acte dont il s’agit ;

Attendu que la société brasserie guillaume x… ayant opposé à cette demande la nullité dudit acte en raison de l’indétermination du prix des marchandises en faisant l’objet, la cour d’appel a rejeté cette exception en retenant que la clause susvisée relative à la fixation de ce prix “fait implicitement appel à la loi de l’offre et de la demande et laisse intactes toutes possibilités de négociation ou de rectification au cas où le prix propose serait supérieur au prix de marche…” ;

Attendu qu’en considérant ainsi que le prix des fournitures en cause était déterminable suivant les énonciations du contrat, sans rechercher, comme l’y invitaient les conclusions de la société brasserie guillaume x…, si la référence opérée par la clause litigieuse au prix du marché pratique à Lyon, ou ladite société avait son établissement, permettait “d’avoir un élément de référence sérieux, précis et objectif”, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen, non plus que sur les autres branches du second moyen : casse et annule l’arrêt rendu entre les parties le 18 janvier 1977 par la cour d’appel de paris ;

*****

==>Quatrième étape : infléchissement de la position de la Cour de cassation

La Cour de cassation n’est pas demeurée insensible aux nombreux reproches dont sa jurisprudence faisait l’objet.

C’est la raison pour laquelle, dans le courant des années 1980, elle a cherché à infléchir sa position.

Ainsi, dans un arrêt du 9 novembre 1987, la Cour de cassation a refusé d’accéder à la demande d’annulation d’un contrat de distribution pour indétermination du prix, estimant qu’il s’agissait là d’un contrat dont l’objet consiste en une obligation de faire.

Or selon elle, seuls les contrats qui portent sur une obligation de donner sont soumis à l’exigence de détermination du prix (Cass. com. 9 nov. 1987, n°86-13.984).

En d’autres termes, l’exigence de détermination du prix posée à l’article 1129 du Code civil varierait du tout ou rien, selon que l’on est en présence d’une obligation de donner ou de faire.

Critiquable à maints égards, la Cour de cassation abandonne rapidement cette distinction à la faveur du critère de la stipulation potestative, soit lorsque la fixation du prix dépend de la volonté d’une seule des parties

Dans un arrêt du 16 juillet 1991, la chambre commerciale admet en ce sens que, dans un contrat-cadre, il n’est plus nécessaire que le prix des marchandises soit déterminable « pourvu qu’il puisse être librement débattu et accepté » au moment de la conclusion de la vente (Cass. com. 16 juill. 1991).

*****

Cass. com. 9 nov. 1987

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 27 mars 1986) que, par un contrat du 1er mars 1983, dit ” de commercialisation “, la société Cofadis, qui fabrique une machine destinée à l’imprimerie, a chargé la société Graphic Repro Diffusion (société Graphic) d’en assurer en exclusivité la distribution et la vente dans certains pays ; que la société Graphic, qui s’était engagée à vendre directement un nombre déterminé de ces appareils par an, n’ayant pas satisfait à cette obligation, la société Cofadis l’a assignée en résiliation du contrat ;

Attendu que la société Graphic fait grief à la cour d’appel d’avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs alors, selon le pourvoi, d’une part, que le contrat de distribution commerciale comporte nécessairement pour son exécution une série de ventes successives et s’analyse donc en une promesse de vente ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la société Graphic achèterait à Cofadis les équipements dont elle devait assurer la distribution ; qu’en énonçant néanmoins que le contrat litigieux ne faisait naître que des obligations de faire à la charge des co-contractants, alors qu’il avait pour objet essentiel la vente de marchandises à la société Graphic en vue de leur commercialisation dans le public, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil et alors, d’autre part, que le prix des marchandises vendues dans le cadre d’un contrat de distribution commerciale doit être déterminé ou déterminable sans qu’il faille un nouvel accord des parties, ce, à peine de nullité du contrat de distribution ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le prix des ventes à intervenir dans le cadre du contrat de distribution conclu entre les parties devait être déterminé par un accord ultérieur entre elles ; qu’en refusant de prononcer la nullité de la convention litigieuse, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1129 et 1591 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’accord litigieux conclu entre la société Cofadis et la société Graphic comportait, pour la première société, l’obligation d’accorder l’exclusivité de la distribution, dans un certain nombre de pays, du matériel en cause et, pour la seconde, l’obligation d’assurer la promotion et la vente du matériel dans ces mêmes pays, la cour d’appel a pu considérer que la convention ne s’analysait pas comme une vente avec obligation de mentionner le prix mais comme une obligation de faire et se prononcer comme elle l’a fait, sans violer les textes visés au moyen ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

*****

==>Cinquième étape : l’amorce d’un revirement de jurisprudence

Dans deux arrêts du 20 novembre 1994, la Cour de cassation affirme, au visa des articles 1129 et 1134, al. 3 du Code civil que si la détermination du prix demeure une exigence, il y est satisfait dès lors que le contrat fait « référence au tarif » fixé par une partie, à condition, néanmoins, que cette dernière n’ait pas « abusé de l’exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif dans le but d’en tirer un profit illégitime » (Cass. 1ère civ. 20 nov. 1994, n°91-21.009).

Dans le cas contraire, la première chambre civile considère que cela reviendrait à violer l’obligation de bonne foi qui échoit aux parties lors de l’exécution du contrat.

Plusieurs enseignements ont immédiatement été tirés de ces arrêts :

- Tout d’abord, en visant l’article 1129 du Code civil, la Cour de cassation maintien l’exigence de détermination du prix quel que soit le type de contrat conclu, y compris pour les contrats-cadre.

- Ensuite, il ressort de la décision rendue qu’il importe peu, désormais, que le prix soit fixé discrétionnairement par une seule des parties au contrat.

- En outre, la haute juridiction affirme que la nullité d’un contrat pour indétermination du prix ne peut être prononcée qu’à la condition qu’une partie ait abusé de sa situation économique pour majorer son tarif dans le but d’en tirer un profit illégitime.

- Enfin, la Cour de cassation fonde sa décision notamment sur l’ancien article 1134, al. 3 du Code civil, selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Aussi, cela témoigne-t-il de sa volonté de déplacer l’exigence de détermination du prix au niveau de l’exécution du contrat, alors qu’il s’agit pourtant d’une condition de formation de l’acte.

Malgré la nouveauté de la solution adoptée par la Cour de cassation dans ces deux arrêts du 20 novembre 1994, deux questions demeuraient en suspens :

- Qui de la sanction de l’abus dans la fixation du prix ?

- Nullité ? Octroi de dommages et intérêts ? Résolution du contrat ?

- Quid du ralliement de la chambre commerciale à la position de la première chambre civile ?

- Dans un arrêt rendu sensiblement à la même date, elle rendit, en effet, une décision dans laquelle elle maintenait la solution antérieure ? (Cass. com., 8 nov. 1994)

Par chance, des réponses ont rapidement été apportées à ces deux questions par quatre arrêts d’assemblée plénière rendus en date du 1er décembre 1995 (Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, n°91-15.578).

*****

Cass. 1ère civ. 20 nov. 1994

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1129 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que pour prononcer, pour indétermination du prix, la nullité des conventions conclues par M. X… avec la société GST-Alcatel Est pour la fourniture et l’entretien d’une installation téléphonique, la cour d’appel retient que si le prix de la location et de l’entretien de l’installation était déterminable, il n’en était pas de même du coût des modifications dont le bailleur s’était réservé l’exclusivité, le contrat se bornant sur ce point à mentionner l’application d’une ” plus-value de la redevance de location sur la base du tarif en vigueur ” ;

Attendu qu’en se prononçant par ces motifs, alors que, portant sur des modifications futures de l’installation, la convention litigieuse faisait référence à un tarif, de sorte que le prix en était déterminable, et qu’il n’était pas allégué que la société GST-Alcatel eût abusé de l’exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif dans le but d’en tirer un profit illégitime, et ainsi méconnu son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz

*****

==>Sixième étape : le revirement de jurisprudence des arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre 1995

Par quatre arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre, la Cour de cassation a affirmé deux principes s’agissant de l’exigence de détermination.

- Dans l’un des quatre arrêts, elle considère que « l’article 1129 du Code civil [n’est] pas applicable à la détermination du prix », de sorte que, en matière de contrat-cadre, la détermination du prix n’est pas une condition de validité du contrat.

- Dans les trois autres arrêts, elle précise, sans détour, que « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ».

Afin de prendre la mesure de ces deux principes posés par la Cour de cassation, remémorons-nous les circonstances de fait et de procédure de l’un de ces arrêts.

*****

Cass. ass. plén. 1er déc. 1995

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1709 et 1710, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu que lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ;

Attendu selon l’arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1991) que le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat de location-entretien d’une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l’Administration ou l’abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur ; que la compagnie ayant déclaré résilier le contrat en 1986 en raison de l’absence de paiement de la redevance, et réclamé l’indemnité contractuellement prévue, la Sumaco a demandé l’annulation de la convention pour indétermination de prix ;

Attendu que pour annuler le contrat, l’arrêt retient que l’abonné était contractuellement tenu de s’adresser exclusivement à la compagnie pour toutes les modifications de l’installation et que le prix des remaniements inéluctables de cette installation et pour lesquels la Sumaco était obligée de s’adresser à la CAT, n’était pas déterminé et dépendait de la seule volonté de celle-ci, de même que le prix des éventuels suppléments ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.

*****

- Faits

- Le 5 juillet 1981, une société conclut avec un prestataire un contrat-cadre de location et d’entretien d’une installation téléphonique en contrepartie de l’acquittement d’une redevance indexée.

- La convention stipulait que toutes modifications demandées par l’administration ou l’abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur.

- La société abonnée n’ayant pas payé la redevance, la Compagnie de téléphone a, dès lors, souhaité résilier le contrat.

- Demande

- La société abonnée demande l’annulation du contrat de prestation conclu avec la société de téléphone.

- Procédure

- Par un arrêt du 13 février 1991, la Cour d’appel de Rennes a annulé le contrat de prestation téléphonique.

- Les juges du fond estiment que, dans la mesure où l’abonné était tenu contractuellement de s’adresser à la compagnie de téléphone pour toute intervention sur la ligne, il était soumis aux prix que lui imposerait la compagnie de téléphone.

- Or ce prix n’était pas déterminé, car fixé unilatéralement par la compagnie de téléphone.

- Solution

- Par un arrêt du 1er décembre 1995, l’assemblée plénière de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond au visa des articles 1709, 17010 et 1134 et 11385.

- Deux affirmations retiennent l’attention dans cet arrêt

- D’une part, l’indétermination du prix dans un contrat cadre n’est pas une cause de nullité du contrat

- D’autre part, l’abus dans la fixation du prix est sanctionné soit par la résiliation du contrat, soit par l’octroi de dommages intérêts

- Aussi, de ce principe d’indétermination posé par la Cour de cassation, elle en déduit, dans le litige en l’espèce, que bien que le prix ait été fixé unilatéralement par la compagnie de téléphone au cours de l’exécution du contrat, le contrat d’abonnement était bien valable.

- Par ailleurs, en visant les anciens articles 1134 et 1135 du Code civil, la Cour de cassation indique clairement que, pour apprécier le respect de l’exigence de détermination du prix, il convient désormais de se situer, non plus au niveau de la formation du contrat, mais au niveau de son exécution.

- Ainsi, la Cour de cassation confirme-t-elle que la détermination du prix n’est plus une condition de validité du contrat.

- Il en résulte que dans un contrat-cadre, il importe peu que le prix soit indéterminé et que sa fixation dépende de la volonté d’une seule des parties.

- Il ressort toutefois que le principe d’indétermination du prix a vocation à s’appliquer sauf « dispositions légales particulières ».

- Tel sera notamment le cas du contrat de vente qui reste soumis au régime de l’article 1591 du Code civil, soit au principe de détermination de prix.

- Bien que les auteurs fussent, dans un premier temps, satisfait par la solution novatrice de la Cour de cassation, cette jurisprudence n’en a pas moins fait naître quelques incertitudes, notamment s’agissant de la notion d’abus.

- Portée des arrêts du 1er décembre 1995

- Plusieurs enseignements peuvent être tirés des arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre 1995 :

- Premier enseignement : la détermination du prix n’est plus une condition de validité dans les contrats-cadre : le principe devient l’indétermination du prix

- Deuxième enseignement : l’article 1129 du Code civil n’est pas applicable à la détermination du prix, de sorte que ce dernier ne saurait être assimilé à une chose

- Troisième enseignement : le principe d’indétermination du prix n’a vocation à s’appliquer qu’aux contrats qui ne sont soumis à aucune disposition particulière

- Quatrième enseignement : l’indétermination du prix est sanctionnée uniquement en cas d’abus de la partie forte au contrat.

- Cinquième enseignement : l’abus dans la fixation du prix s’apprécie au niveau de l’exécution du contrat

- Sixième enseignement : la sanction de l’abus dans la fixation du prix est, soit la résiliation du contrat, soit l’octroi de dommages et intérêts

==>Septième étape : la précision de la notion d’abus dans la fixation du prix

Dans un arrêt du 15 janvier 2002, la Cour de cassation a estimé que l’abus dans la fixation du prix était caractérisé lorsque deux conditions cumulatives étaient réunies (Cass. com. 15 janv. 2002, n°99-21.172) :

- L’existence d’une situation de dépendance économique

- Cela suppose que la victime de l’abus ne soit pas en mesure de négocier le prix qui lui est imposé, sauf à mettre en péril son activité

- Dans un arrêt du 30 juin 2004, la Cour de cassation a, par exemple, estimé qu’il n’y avait pas abus lorsque le contractant n’a pas été contraint de subir la modification unilatérale, la décision d’augmenter le prix lui ayant été notifié suffisamment tôt pour qu’il puisse trouver une autre solution en s’adressant à la concurrence (Cass. com. 30 juin 2004, n°01-00.475).

- L’existence d’un prix disproportionné

- Cela suppose que le prix imposé à la partie, victime de l’abus, ne lui permette pas d’exploiter de manière rentable son activité.

- Dans un arrêt du 4 novembre 2014, il a, par ailleurs, été jugé qu’un prix était disproportionné parce qu’il est excessif au regard de celui pratiqué pour les autres clients du distributeur (Cass. com. 4 nov. 2014, n°11-14.026).

*****

Cass. com. 15 janv. 2002

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1999) que la société d’Exploitation du garage Schouwer (le Garage Schouwer) était concessionnaire exclusif de véhicules de la marque Mazda sur le territoire de Sarrebourg et Sarreguemines depuis 1991 ; que, reprochant à la société France Motors, importateur exclusif de la marque, d’avoir, à partir de 1993, abusé de son droit de fixation unilatérale des conditions de vente et d’avoir abusivement refusé de déroger à la clause d’exclusivité en lui interdisant de représenter la marque Daewoo, et d’être ainsi responsable des difficultés financières qu’il connaissait, le Garage Schouwer l’a assignée en paiement de dommages-et-intérêts ; qu’il a été mis en liquidation judiciaire le 11 octobre 1995 et que son liquidateur, M. Z…, a repris l’instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que la société France Motors fait grief à l’arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen :

[..]

Mais attendu qu’ayant, par une décision motivée, relevé que la société France Motors, qui s’était trouvée confrontée à un effondrement général du marché de l’automobile, aggravé par une hausse du yen, avait pris des mesures imposant des sacrifices à ses concessionnaires, eux-mêmes fragilisés, au point de mettre en péril la poursuite de leur activité, l’arrêt retient que le concédant ne s’est pas imposé la même rigueur bien qu’il disposât des moyens lui permettant d’assumer lui-même une part plus importante des aménagements requis par la détérioration du marché, puisque, dans le même temps, il a distribué à ses actionnaires des dividendes prélevés sur les bénéfices pour un montant qui, à lui seul, s’il avait été conservé, lui aurait permis de contribuer aux mesures salvatrices nécessaires en soulageant substantiellement chacun de ses concessionnaires et que notamment, en ce qui concerne le Garage Schouwer, il aurait pu disposer à son endroit d’un montant équivalant à l’insuffisance d’actif que celui-ci a accusé ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d’appel, qui a légalement justifié sa décision sans méconnaître l’objet du litige et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu estimer que la société France Motors avait abusé de son droit de fixer unilatéralement les conditions de vente et qu’elle devait réparation au Garage Schouwer du préjudice qui en était résulté pour lui ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses diverses branches

*****

2. La réforme des obligations

L’examen de la réforme des obligations révèle que le législateur a consacré pour l’essentiel la jurisprudence en matière de détermination du prix.

a. Principe

Dans la mesure où le paiement d’un prix consiste en une prestation comme une autre, les contrats qui comportent une obligation pécuniaire n’échappent pas au principe posé à l’article 1163, al. 2 du Code civil : l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable

Il peut d’ores et déjà être observé que le législateur a ici pris ses distances avec la solution adoptée par la Cour de cassation dans ses arrêts du 1er décembre 1995 où elle avait estimé que l’ancien article 1129 du Code civil n’était pas applicable à la détermination du prix.

Or cette disposition prévoyait l’exigence d’un objet déterminé ou déterminable.

Ainsi, l’ordonnance du 10 février 2016 a-t-elle ressuscité le principe de détermination du prix qui l’avait relégué au rang d’exception.

La détermination du prix redevient, de la sorte, une condition de validité du contrat.

Il en résulte que la sanction encourue en cas d’indétermination du prix est la nullité et non plus la résiliation du contrat ou l’octroi de dommages et intérêts.

b. Exceptions

Le législateur a jugé bon d’assortir le principe de détermination du prix de deux exceptions

==>Première exception : les contrats-cadre

L’article 1164, al. 1 du Code civil prévoit que « dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. »

L’article 1164, al. 2 précise que « en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. »

Il ressort de ces deux alinéas que le législateur est venu consacrer, dans les mêmes termes, la solution dégagée dans les arrêts du 1er décembre 1995.

Autrement dit, dans les contrats-cadre, le prix peut être fixé discrétionnairement par l’une des parties, sous réserve de l’abus.

Le législateur ne prend cependant pas la peine de définir la notion d’abus dans la fixation du prix, alors même que cette définition faisait déjà défaut dans les arrêts d’assemblée plénière.

Aussi conviendra-t-il de se reporter à la jurisprudence postérieure qui s’est employée à délimiter les contours de la notion.

==>Seconde exception : les contrats de prestation de service

Aux termes de l’article 1165 du Code civil « dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts. »

Comme en matière de contrat-cadre, les contrats de prestation de service ne sont pas soumis au principe de détermination du prix, à la condition toutefois qu’aucun accord ne soit intervenu entre les parties avant l’exécution de la convention.

Il s’agit là, ni plus ni moins, d’une consécration de la jurisprudence selon laquelle, dans les contrats d’entreprise, la détermination du prix n’est pas une condition de validité de l’acte.

Dans un arrêt du 15 juin 1973 la Cour de cassation a estimé en ce sens que « un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel d’un contrat de cette nature » (Cass. 1er civ. 15 juin 1973, n°72-12.062).

En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge ne pourra pas, comme l’y autorisait la jurisprudence antérieure, réduire le prix de la prestation, ni même prononcer la résiliation du contrat comme en matière de contrat-cadre.

Il pourra seulement « être saisi d’une demande en dommages et intérêts ».

Par ailleurs, quid de ses pouvoirs en cas d’indétermination du prix ?

Antérieurement à l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation estimait « qu’en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause » (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1993, n°91-18.650).

Le nouvel article 1165 du Code civil ne semble pas conférer au juge un tel pouvoir.

Il ressort, au contraire de la lettre de cette disposition que, en cas d’indétermination du prix, il appartiendra au seul créancier de le fixer.

==>Le sort de la clause d’indexation du prix

L’article 1167 du Code civil prévoit que « lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus. »

Qu’est-ce qu’une clause d’indexation ?

Il s’agit d’une stipulation par laquelle les parties désignent un indice qui servira de référence quant à la détermination du prix au cours de l’exécution du contrat.

La question s’était alors posée en jurisprudence de savoir quels étaient les pouvoirs du juge lorsque cet indice avait cessé d’exister ou était illicite.

Dans un arrêt du 22 juillet 1987, la Cour de cassation avait estimé qu’il revenait au juge de se référer à la commune intention des parties quant à déterminer le nouvel indice de référence (Cass. 3e civ. 22 juill. 1987, n°84-10.548).

Désormais, le nouvel article 1167 prévoit que le juge doit remplacer l’indice illicite ou qui a disparu « par l’indice qui s’en rapproche le plus. »

*****

Cass. 3e civ. 22 juill. 1987

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Compagnie Internationale du Travail Temporaire (CITT), assistée de son syndic au règlement judiciaire, Monsieur X…, fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1983), statuant sur les conséquences de l’annulation d’une clause d’échelle mobile incluse dans le bail commercial dont elle est titulaire sur des locaux appartenant à Mme Y…, d’avoir décidé que le loyer serait indexé sur les variations de l’indice trimestriel de la construction établi par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, aux lieus et place de celles prévues dans la stipulation du bail annulée par un précédent arrêt, alors, selon le moyen, ” qu’en l’absence de toute volonté commune des parties au contrat quant à la référence à un autre indice que celui expressément stipulé, le juge ne saurait, sans excéder ses pouvoirs et violer l’article 79 § 3 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 et l’article 1134 du Code civil, substituer, de sa propre autorité, un indice licite à celui figurant dans une clause précédemment déclarée illicite ” ;

Mais attendu que la cour d’appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que leur volonté a essentiellement porté sur le principe de l’indexation et que la stipulation du choix de l’indice en constituant une application, il y avait lieu de substituer à l’indice annulé un indice admis par la loi ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

*****