==> Notion

L’usufruit est défini à l’article 578 du Code civil comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »

L’usufruitier dispose ainsi d’un droit réel d’usage et de jouissance sur la chose d’autrui, par le jeu d’un démembrement de la propriété.

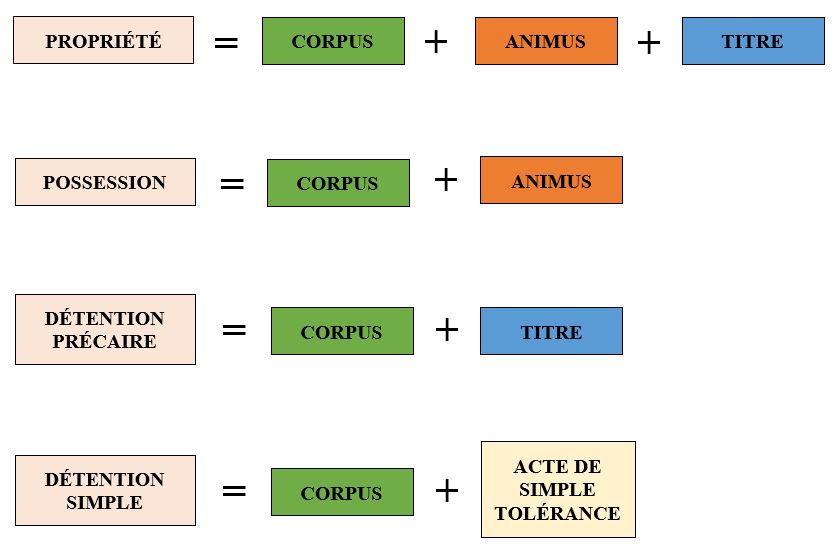

Ce démembrement s’opère comme suit :

- L’usufruitier recueille temporairement dans son patrimoine l’usus et le fructus qui, à sa mort, en vocation à être restitués au nu-propriétaire sans pouvoir être transmis aux héritiers

- Le nu-propriétaire conserve, pendant toute la durée de l’usufruit, l’abusus qui, à la mort de l’usufruitier, se verra restituer l’usus et le fructus, recouvrant alors la pleine propriété de son bien

L’usufruit est, de toute évidence, le droit de jouissance le plus complet, en ce sens qu’il confère à l’usufruitier le droit de jouir des choses « comme le propriétaire lui-même ».

Cela implique donc que l’usufruitier peut, non seulement tirer profit de l’utilisation de la chose, mais encore en percevoir les fruits, notamment en exploitant le bien à titre commercial.

C’est là une différence majeure entre l’usufruitier et le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation, ce dernier ne disposant pas du pouvoir de louer le bien. Il est seulement autorisé à en faire usage pour ses besoins personnels et ceux de sa famille.

Seule limite pour l’usufruitier quant à la jouissance du bien : pèse sur lui une obligation de conservation de la chose. Il ne dispose donc pas du pouvoir de la détruire ou de la céder.

==> Nature

L’usufruit confère à l’usufruitier un droit réel sur la chose, de sorte qu’il exerce sur elle un droit direct et immédiat.

La qualification de droit réel de l’usufruit est parfois contestée par certains auteurs. D’aucuns avancent, en effet, que si la nature de droit réel se conçoit parfaitement lorsqu’il porte sur une chose corporelle, il n’en va pas de même lorsqu’il a pour objet une chose incorporelle. Il y a, selon eux, une incompatibilité entre l’intangibilité de la chose et l’exercice d’un pouvoir direct et immédiat sur elle.

Cette thèse est, toutefois, selon nous inopérante, dans la mesure où l’incorporalité d’une chose ne fait nullement obstacle à ce que son propriétaire exerce sur elle une emprise qui, certes, ne sera pas physique, mais qui consistera à contrôler son utilisation.

Aussi, partageons-nous l’idée que le droit exercé par l’usufruitier sur la chose, présente un caractère réel.

À cet égard, la nature de ce droit dont est investi l’usufruitier permet de le distinguer du locataire qui est titulaire, non pas d’un droit réel, mais d’un droit personnel qu’il exerce contre son bailleur.

Pour mémoire, le droit personnel consiste en la prérogative qui échoit à une personne, le créancier, d’exiger d’une autre, le débiteur, l’exécution d’une prestation.

Il en résulte que le droit pour le preneur de jouir de la chose procède, non pas du pouvoir reconnu par la loi à l’usufruitier en application de l’article 578 du Code civil, mais de la conclusion du contrat de bail qui oblige le bailleur, conformément à l’article 1719 du Code civil, à délivrer au preneur la chose louée et lui assurer une jouissance paisible.

Le preneur est donc investi d’un droit qu’il exerce non pas directement sur le bien loué, mais contre le bailleur sur lequel pèse un certain nombre d’obligations en contrepartie du paiement d’un loyer.

À l’examen, la situation dans laquelle se trouvent l’usufruitier et le nu-propriétaire est radicalement différente.

Il n’existe entre l’usufruitier et le nu-propriétaire aucun lien contractuel, de sorte que, ni l’usufruitier, ni le nu-propriétaire n’ont d’obligations positives l’un envers l’autre.

La seule obligation qui pèse sur l’usufruitier est de conserver la substance de la chose, tandis que le nu-propriétaire doit s’abstenir de la détruire.

Aussi, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont tous deux titulaires de droits réels qui sont indépendants l’un de l’autre.

François Terré et Philippe Simler ont écrit en ce sens que « le Code civil a conçu l’usufruit et la nue-propriété comme deux droits réels, coexistant sur la chose et juxtaposés, mais séparés : il n’y a pas communauté, mais bien séparation d’intérêts entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ».

Il n’y a donc, entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ni indivision, ni société. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir à se soucier des intérêts de l’autre.

Les seules limites à l’exercice indépendant de ces droits réels dont ils sont titulaires sont celles posées par la loi, laquelle met à la charge de l’usufruitier plusieurs obligations propter rem (art. 600 à 615 C. civ.)

==> Caractère temporaire

L’usufruit présente cette particularité d’être temporaire. C’est la raison pour laquelle un droit réel qui procéderait de la conclusion d’un contrat et qui ne serait assorti d’aucun terme extinctif ne pourrait pas être qualifié d’usufruit.

Aussi, en l’absence de stipulation particulière, l’usufruit est viager, soit s’éteint à cause de mort. Lorsqu’il est dévolu à une personne morale, sa durée est portée à 30 ans.

L’usufruit, a donc, en toute hypothèse, vocation à revenir au nu-propriétaire qui recouvra la pleine propriété de son bien.

À cet égard, c’est là le seul intérêt de la nue-propriété, le nu-propriétaire étant privé, pendant toute la durée de l’usufruitier de toutes les utilités de la chose (usus et fructus).

§1 : Le domaine de l’usufruit

A) L’objet de l’usufruit

L’usufruit peut tout autant porter sur un bien pris individuellement, que sur un ensemble de biens.

- L’usufruit porte sur un bien

L’article 581 du Code civil prévoit que l’usufruit « peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles. »

Il ressort de cette disposition que l’usufruit peut porter sur n’importe quel type de bien. Il est néanmoins soumis à des règles particulières lorsqu’il a pour objet une chose consomptible, d’où la nécessité d’envisager cette catégorie de choses séparément.

a) Les choses non-consomptibles

i) Les choses corporelles

Pour mémoire, les choses corporelles sont tout ce qui peut être appréhendé par les sens et qui est extérieur à la personne.

Elles ont, autrement dit, une réalité matérielle, en ce qu’elles peuvent être touchées physiquement. Tel est le cas d’une maison, d’un arbre, d’une pièce de monnaie, d’une table, un terrain, etc..

Les choses corporelles sont le terrain d’élection privilégié de l’usufruit, en ce que sa nature de droit réel trouve pleinement vocation à s’exprimer, en ce sens que l’usufruitier pourra exercer un pouvoir direct et immédiat sur la chose.

À cet égard, ainsi que l’écrivait Proudhon « considéré dans l’objet auquel il s’applique, l’usufruit emprunte le corps de la chose même qui doit être livrée à l’usufruitier pour qu’il en jouisse : la loi le place au rang des meubles ou immeubles, suivant qu’il est établi sur des choses mobilières ou immobilières ».

L’usufruit peut, de la sorte, consister tantôt en un droit réel mobilier, tantôt en un droit réel immobilier.

ii) Les choses incorporelles

Les choses incorporelles se distinguent des choses corporelles en ce qu’elles n’ont pas de réalité physique. Elles sont tout ce qui ne peut pas être saisi par les sens et qui est extérieur à la personne.

Parce qu’elles sont dépourvues de toute substance matérielle et qu’elles n’existent qu’à travers l’esprit humain, les choses incorporelles ne peuvent pas être touchées.

Il résulte qu’elles ne peuvent jamais être le fruit de la nature : elles sont toujours artificielles, soit le produit d’une activité humaine.

L’intangibilité des choses incorporelles ne fait pas obstacle à ce qu’elle fasse l’objet d’un usufruit.

Il est notamment admis que l’usufruit puisse porter sur :

- Des créations intellectuelles

- L’usufruit peut avoir pour objet une œuvre de l’esprit, un brevet d’invention ou encore une marque

- Dans cette hypothèse, l’usufruitier pourra tirer profit de l’exploitation commerciale des créations intellectuelles par l’exercice des droits patrimoniaux attachés à ces créations (reproduction, représentation, concession etc..)

- Un usufruit

- Rien n’interdit d’envisager la constitution d’un usufruit d’usufruit

- Cette situation correspond à l’hypothèse où un droit d’usage et d’habitation serait établi sur un usufruit

- Une créance

- L’usufruit peut porter sur une créance ce qui emportera pour conséquence d’obliger le débiteur à régler entre les mains, non pas du créancier, mais de l’usufruitier (V. en ce sens com., 12 juill. 1993, n° 91-15667).

- Encore faut-il que le débiteur ait été prévenu de la constitution d’un usufruit, ce qui soulève la problématique de son opposabilité.

- Pour être opposable au débiteur, cette constitution d’usufruit doit-elle lui être notifiée selon les formes prescrites par les règles qui régissent la cession de créance ?

- L’article 1324 du Code civil prévoit notamment que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte».

- Si la doctrine est partagée sur l’accomplissement de cette formalité, on ne voit pas comment l’usufruitier pourrait y échapper, ne serait-ce que s’il veut se prémunir d’un paiement entre les mains du créancier.

- Une rente

- L’article 588 du Code civil envisage la possibilité de constituer un usufruit sur une rente viagère.

- Cette disposition prévoit en ce sens que « l’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.»

- Par arrérages, il faut entendre le montant échu de la rente qui est versée périodiquement

- Des droits sociaux

- Il est admis que l’usufruit puisse porter sur des droits sociaux, peu importe qu’il s’agisse d’actions ou de parts sociales.

- L’article 1844 du Code civil envisage cette situation en prévoyant que « si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier».

- Il ressort de cette disposition que, le nu-propriétaire, conserve le droit de vote dont il demeure titulaire, à tout le moins pour les décisions les plus graves qui intéressent la société (modification des statuts), tandis que l’usufruitier est appelé à percevoir les dividendes.

- Ce dernier est également investi du pouvoir de se prononcer sur les décisions relatives à l’affectation des bénéfices (distribution ou mise en réserve).

- Cette prérogative de l’usufruitier a été réaffirmée avec force par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2004.

- Dans cette décision, la chambre commerciale a validé l’annulation d’une clause statutaire qui privait l’usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices et subordonnait à la seule volonté des nus-propriétaires le droit d’user de la chose grevée d’usufruit et d’en percevoir les fruits, alors que l’article 578 du Code civil attache à l’usufruit ces prérogatives essentielles ( com. 31 mars 2004, n°03-16694).

- Cette jurisprudence n’est pas sans avoir agité la doctrine, en particulier sur la question de savoir, qui du nu-propriétaire ou de l’usufruitier, endosse la qualité d’associé.

- La réponse à cette question a de véritables incidences pratiques, car elle permet de déterminer si l’usufruitier peut exercer l’action sociale ut singuli ou s’il peut encore formuler une demande de désignation de l’expert en gestion.

- A cet égard, dans un arrêt du 22 février 2005, la Cour de cassation a précisé que « les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à condition qu’il ne soit pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives» ( com. 22 févr. 2005, n°03-17421).

- Il ressort de cette disposition que les statuts sont susceptibles de prévoir que l’usufruitier est investi du droit de vote pour toutes les décisions auquel cas il se rapproche du statut d’associé.

- Des auteurs ont néanmoins interprété un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 29 novembre 2006 comme déniant à l’usufruitier la qualité d’associé ( 3e civ. 29 nov. 2006, n°05-17009).

- Dans un autre arrêt, cette fois-ci rendu par la chambre commerciale le 2 décembre 2008, les statuts d’une société civile avaient attribué l’intégralité du droit de vote à l’usufruitier.

- Ce dernier avait alors approuvé, en assemblée générale extraordinaire, le projet de fusion absorption de la société dont il détenait une partie des titres.

- L’un des nus-propriétaires, opposé à cette fusion, a assigné l’usufruitier en nullité de la délibération sociale ayant conduit à la fusion, en excipant l’illicéité de la clause statutaire qui réservait au seul usufruitier l’intégralité des droits de vote.

- Par un arrêt du 19 février 2008 la Cour d’appel de Caen a fait droit aux demandes du nu-propriétaire quant à déclarer illicite la clause statutaire octroyant l’intégralité des droits de vote à l’usufruitier et annuler la délibération litigieuse.

- La chambre commerciale de la Cour de cassation a néanmoins censuré cette décision au motif que « les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle, si une part est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, dès lors qu’ils ne dérogent pas au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives» ( com. 2 déc. 2008, n°08-13185).

- Quel enseignement tiré de cette décision ?

- En premier lieu, il est possible de priver le nu-propriétaire de son droit de vote à la condition qu’il puisse participer à la prise de décision ce qui concrètement implique qu’il puisse assister à la délibération et exprimer son avis.

- En second lieu, l’usufruitier semble être mis sur un même pied d’égalité que les autres associés puisque, alors même qu’il s’agit d’une décision qui intéresse la fusion absorption de la société, c’est à lui que revient le droit de voter et non au nu-propriétaire.

- Enfin, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir expliqué « en quoi l’usufruitier aurait fait du droit de vote que lui attribuaient les statuts un usage contraire à l’intérêt de la société, dans le seul dessein de favoriser ses intérêts personnels au détriment de ceux des autres associés»

- Elle affirme donc, en creux, qu’il appartient à l’usufruitier d’agir dans l’intérêt de la société.

- Or n’est-ce pas là l’objectif assigné à tout associé ?

- D’aucuns considèrent que cet arrêt reconnaît à l’usufruitier la qualité d’associé et opère ainsi un revirement de jurisprudence si l’on se réfère à la décision du 29 novembre 2006.

- La décision rendue n’est toutefois pas sans comporter des zones d’ombre, raison pour laquelle il convient de rester prudent sur le sens à lui donner.

- Aussi, la question de l’octroi à l’usufruitier de la qualité d’associé demeure grande ouverte.

- Elle n’a encore jamais été clairement tranchée par la Cour de cassation.

b) Les choses consomptibles

Les choses consomptibles sont celles qui se consomment par le premier usage, en ce sens qu’elles disparaissent à mesure de l’utilisation que l’on en fait.

Exemple : l’argent, des aliments, une cartouche d’encre etc.

À l’évidence, lorsque l’usufruit porte sur une chose consomptible, cette situation soulève une difficulté qui tient à la fonction même de l’usufruit.

Il est, en effet, de principe que l’usufruit ne confère à l’usufruitier qu’un droit d’usage sur la chose, de sorte qu’il ne peut pas en disposer.

Si l’in appliquait cette règle strictement aux choses consomptibles, cela reviendrait à priver l’usufruitier d’en jouir et donc de vider le droit réel dont il est titulaire de sa substance.

C’est la raison pour laquelle, par exception, l’usufruitier est autorisé à disposer de la chose, telle le véritable propriétaire (on parle alors de quasi-usufruit).

L’article 587 du Code civil prévoit en ce sens que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».

En contrepartie du droit de jouir d’une chose consomptible, l’usufruitier a donc l’obligation de restituer, à l’expiration de l’usufruit, soit une chose de même qualité et de même quotité, soit son équivalent en argent.

La conséquence en est que le nu-propriétaire qui, de fait, perd l’abusus n’exerce plus aucun droit réel sur la chose. Il est un simple créancier de l’usufruitier.

2. L’usufruit porte sur un ensemble de biens

Tout autant que l’usufruit peut porter sur un bien, pris individuellement, il peut porter sur un ensemble de biens constitutif d’une universalité. Il est indifférent que cette universalité soit de fait ou de droit.

- L’usufruit d’une universalité de fait

- Dans cette hypothèse, l’usufruit porte sur un ensemble de biens unis par une même finalité économique.

- Tel est le cas notamment du fonds de commerce qui regroupe l’ensemble des biens nécessaires à l’exploitation d’une activité commerciale déterminée.

- Lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout.

- Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité : il ne peut pas en disposer, ni la détruire.

- Il ne s’agit donc pas d’un quasi-usufruit, mais bien d’un usufruit ordinaire.

- Appliqué au fonds de commerce, cela signifie que, à l’expiration de l’usufruit, l’usufruitier devra restituer un fonds de commerce de valeur équivalente.

- Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent le fonds de commerce (machines, outils, marchandises, matières premières etc.)

- L’usufruitier est ainsi autorisé à accomplir tous les actes de nécessaires à l’exploitation de l’activité commerciale (achat et vente de marchandises etc.)

- À cet égard, c’est lui qui percevra les bénéfices tirés de l’exploitation du fonds, tout autant que c’est lui qui endossera la qualité de commerçant et qui, à ce titre, sera soumis à l’obligation d’immatriculation.

- L’usufruit d’une universalité de droit

- Dans cette hypothèse, l’usufruit porte sur une masse de biens qui, de nature et d’origine diverses, et matériellement séparés, ne sont réunis par la pensée qu’en considération du fait qu’ils appartiennent à une même personne

- Autrement dit, l’usufruit a ici pour objet un patrimoine ou une fraction de patrimoine.

- Selon le cas, il sera qualifié d’usufruit à titre universel ou d’usufruit à titre particulier.

- Cette forme d’usufruit se rencontre le plus souvent consécutivement à une dévolution successorale ou testamentaire.

- Lorsqu’il porte sur un patrimoine, la portée de l’usufruit est radicalement différente de la situation où il a pour objet une universalité de fait.

- En effet, l’assiette du droit de l’usufruitier est constituée par l’ensemble des biens qui composent le patrimoine et non par le patrimoine pris dans sa globalité.

- La conséquence en est que, si l’usufruitier peut jouir des biens qui relèvent de l’assiette de son droit, il lui est fait interdiction d’en disposer, sauf à ce que, au nombre de ces biens, figurent des choses consomptibles auquel cas il sera autorisé à les restituer en valeur.

B) La durée de l’usufruit

Par nature, l’usufruit présente un caractère temporaire l’objectif recherché étant de permettre au nu-propriétaire de récupérer, à terme, les utilités de la chose, faute de quoi son droit de propriété serait vidé de sa substance et la circulation économique du bien paralysé.

Si, tous les usufruits présentent ce caractère temporaire, leur durée peut être, tantôt viagère, tantôt déterminée.

- L’usufruit à durée viagère

==> Principe

L’article 617, al. 1 prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par la mort de l’usufruitier ». Le principe, c’est donc que l’usufruit est viager, ce qui implique qu’il prend fin au décès de l’usufruitier.

À cet égard, l’usufruit est attaché à la personne. Il en résulte qu’il n’est pas transmissible à cause de mort.

==> Tempéraments

Bien que l’interdiction qui est faite à l’usufruitier de transmettre son droit après sa mort soit une règle d’ordre public, elle comporte deux tempéraments

- Premier tempérament : l’usufruit simultané

- L’usufruit peut être constitué à la faveur de plusieurs personnes simultanément, ce qui revient à créer une indivision en usufruit.

- Cette constitution d’usufruit est subordonnée à l’existence de tous les bénéficiaires au jour de l’établissement de l’acte.

- Dans cette hypothèse, l’usufruit s’éteint progressivement à mesure que les usufruitiers décèdent, tandis que le nu-propriétaire recouvre corrélativement la pleine propriété de son bien sur les quotes-parts ainsi libérées

- Afin d’éviter que l’assiette de l’usufruit ne se réduise au gré des décès qui frappent les usufruitiers, il est possible de stipuler une clause dite de réversibilité.

- Dans cette hypothèse, la quote-part de celui des usufruitiers qui est prédécédé accroît celle des autres, qui en bénéficient pour la totalité, jusqu’au décès du dernier d’entre eux.

- Le dernier survivant a ainsi vocation à exercer un monopole sur l’usufruit du bien.

- Second tempérament : l’usufruit successif

- L’usufruit peut également être constitué sur plusieurs têtes, non pas simultanément, mais successivement.

- Il s’agira autrement dit de stipuler une clause de réversibilité aux termes de laquelle au décès de l’usufruitier de « premier rang », une autre personne deviendra usufruitière en second rang.

- Dans cette hypothèse, les usufruitiers n’exerceront pas de pouvoirs concurrents sur la chose : ils se succéderont, le décès de l’un, ouvrant le droit d’usufruit de l’autre.

- Chacun jouira ainsi, tout à tour, de l’intégralité de l’usufruit constitué.

- Selon M. Grimaldi nous ne sommes pas en présence « d’un unique usufruit qui passerait mortis causa d’un gratifié à l’autre» mais d’« usufruits successifs, distincts qui s’ouvriront tour à tour, chacun à l’extinction du précédent par la mort de son titulaire ».

- La Cour de cassation a précisé que la clause de réversibilité de l’usufruit « s’analysait en une donation à terme de bien présent, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l’acte» ( 1ère civ. 21 oct. 1997, n°95-19759).

- Il en résulte que seul l’exercice du droit d’usufruit est différé, non sa constitution, ce qui évite de tomber sous le coup de la prohibition des pactes sur succession future.

2. L’usufruit à durée déterminée

Il est deux situations où l’usufruit n’est pas viager : lorsque, d’une part, il est assorti d’un terme stipulé par le constituant et lorsque, d’autre part, il est constitué à la faveur d’une personne morale

==> L’usufruit est assorti d’un terme stipulé par le constituant

Il est admis que le constituant assortisse l’usufruit d’un terme déterminé. Dans cette hypothèse, l’usufruit s’éteindra :

- Soit à l’expiration du terme fixé par l’acte constitutif

- Soit au décès de l’usufruitier qui peut potentiellement intervenir avant le terme fixé

La seule limite à la liberté des parties quant à la fixation du terme de l’usufruit, c’est l’impossibilité de transmettre l’usufruit à cause de mort.

==> L’usufruit est constitué au profit d’une personne morale

Dans l’hypothèse où l’usufruitier est une personne morale, il est susceptible d’être perpétuel. En effet, une personne morale vit aussi longtemps que ses associés réalisent son objet social. Or ces derniers sont susceptibles de se succéder éternellement, par le jeu, soit des transmissions à cause de mort, soit des cessions de droits sociaux.

Aussi, afin que la règle impérative qui assortit l’usufruit d’un caractère temporaire s’applique également aux personnes morales, l’article 619 du Code civil que « l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans. »

Cette règle est d’ordre public, de sorte que la durée ainsi posée ne saurait être allongée. Dans un arrêt du 7 mars 2007, la Cour de cassation n’a pas manqué de le rappeler, en jugeant que « l’usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder trente ans » (Cass. 7 mars 2007, n°06-12568).

§2 : La constitution de l’usufruit

A) Les modes de constitution de l’usufruit

L’article 579 du Code civil dispose que « l’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme. »

À ces deux modes de constitution de l’usufruit visés par le texte, on en ajoute classiquement un troisième : la prescription acquisitive.

- La loi

La loi prévoit plusieurs cas de constitution d’un usufruit sur un ou plusieurs biens :

- L’usufruit légal du conjoint survivant sur un ou plusieurs biens du de cujus

- Le droit de jouissance légale des parents sur les biens de leurs enfants mineurs

- Le droit de l’époux bénéficiaire d’une prestation compensatoire

==> L’usufruit légal du conjoint survivant

La loi a toujours octroyé au conjoint survivant un droit d’usufruit sur les biens du de cujus, lorsque celui-ci est en concours avec des descendants ou des descendants.

Sous l’empire du droit antérieur, ce droit d’usufruit était limité à une quote-part des biens du prédécédé.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, les droits du conjoint survivant ont été renforcés.

En effet, l’article 757 du Code civil dispose que « si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »

Il ressort de cette disposition qu’il y a lieu de distinguer selon que le conjoint survivant est ou non en présence d’enfants communs.

- En présence d’enfants communs

- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant, il dispose d’une option :

- Soit il peut réclamer un droit d’usufruit sur la totalité du patrimoine du de cujus

- Soit il peut obtenir un quart en pleine propriété des biens de cujus

- S’il opte pour l’usufruit, cette solution permet au conjoint survivant de se maintenir dans son cadre de vie habituel, sans préjudicier aux droits des héritiers du de cujus, en particulier des enfants.

- En l’absence d’enfants communs

- Le conjoint survivant ne disposera d’aucune option, il ne pourra revendiquer qu’un quart des biens du de cujus en pleine propriété.

- Il s’agit ici d’éviter de préjudicier aux enfants qui ne seraient pas issus de cette union

- Le droit d’option est également refusé au conjoint survivant s’il vient en concours avec les père et mère

- L’article 757-1 du Code civil prévoit en ce sens que si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens.

- L’autre moitié est alors dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

- Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.

- Enfin, en l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ( 752-2 C. civ.)

==> Le droit de jouissance légale des parents

L’article 386-1 du Code civil confère aux parents d’un enfant mineur un droit de jouissance légale sur les biens qu’ils administrent.

Cette disposition prévoit en ce sens que « la jouissance légale est attachée à l’administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d’entre eux qui a la charge de l’administration. »

La jouissance octroyée par la loi aux parents sur les biens de leurs enfants s’assimile à un véritable usufruit (V. en ce sens Cass. civ., 24 janv. 1900), précision faite que cet usufruit ne présente pas de caractère viager.

À cet égard, l’article 386-2 précise que le droit de jouissance cesse :

- Soit dès que l’enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;

- Soit par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l’administration légale ;

- Soit par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.

L’article 386-3 ajoute que, les charges de cette jouissance sont :

- Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;

- La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune ;

- Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

En contrepartie, les parents perçoivent les fruits civils, naturels ou industriels que peuvent produire les biens de l’enfant (encaissement des loyers, des intérêts d’un compte rémunéré etc.).

Enfin, l’article 383-4 parachève le régime du droit de jouissance légale conféré aux parents en prévoyant que certains biens sont exclus de son périmètre, au nombre desquels figurent :

- Les biens que l’enfant peut acquérir par son travail ;

- Les biens qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n’en jouiront pas ;

- Les biens qu’il reçoit au titre de l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.

==> L’époux bénéficiaire d’une prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270, al. 2 du Code civil « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. »

Ainsi, dans le cadre des mesures qui accompagnent un divorce,

Le juge peut octroyer une prestation compensatoire à un époux, laquelle vise à compenser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux.

Le principe posé par la loi est que cette prestation compensatoire doit être octroyée sous forme de capital

L’article 270, al. 2 prévoit en ce sens que la prestation compensatoire « a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge »

Pour que le principe de versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital puisse être appliqué efficacement, le législateur a prévu d’encourager le versement en numéraire tout en diversifiant les formes de paiement de ce capital, notamment en autorisant l’abandon d’un bien en pleine propriété.

À cet égard, l’article 274 du Code civil prévoit que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes:

- Soit versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;

- Soit attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

Cette disposition a été adoptée afin de diversifier les formes d’attribution d’un capital et de permettre au débiteur qui ne dispose pas de liquidités suffisantes d’abandonner ses droits en propriété sur un bien mobilier ou immobilier propre, commun ou indivis.

Il peut également préférer céder à son conjoint un droit d’usufruit sur le logement de famille pendant une durée qui peut être soit temporaire, soit viagère.

En tout état de cause, il appartiendra au juge, qui a l’obligation de fixer le montant de la prestation compensatoire en capital, de procéder à une évaluation de l’usufruit.

La Cour de cassation n’a pas manqué de rappeler cette règle dans un arrêt du 22 mars 2005 aux termes duquel elle a affirmé que « lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous forme d’un capital il doit quelles qu’en soient les modalités en fixer le montant » (Cass. 1ère civ. 22 mars 2005, n°02-18648).

2. La volonté de l’homme

En application de l’article 579 du Code civil, l’usufruit peut être établi, nous dit le texte, « par la volonté de l’homme ».

Par volonté de l’homme, il faut entendre, tout autant l’accomplissement d’un acte unilatéral, que la conclusion d’une convention.

- L’usufruit par acte unilatéral

- Cette hypothèse correspond à l’établissement par le propriétaire d’un testament aux termes duquel il gratifie un ou plusieurs bénéficiaires d’un droit d’usufruit sur un bien ou sur tout ou partie de son patrimoine

- Il peut ainsi consentir un usufruit à un légataire désigné et réserver la nue-propriété à ses héritiers ab intestat (légaux)

- En la matière, le disposant dispose d’une relativement grande liberté sous réserve de ne pas porter atteinte à la réserve héréditaire.

- Pour mémoire, cette réserve héréditaire consiste en « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. » ( 912 C. civ.)

- Il s’agit, autrement dit, de la portion de biens dont le défunt ne peut pas disposer à sa guise, la réserve héréditaire présentant un caractère d’ordre public ( req., 26 juin 1882).

- Ainsi, la réserve s’impose-t-elle impérativement au testateur qui ne pourra déroger aux règles de dévolution légale qu’en ce qui concerne ce que l’on appelle la quotité disponible.

- C’est sur cette quotité disponible que le disposant aura toute liberté pour constituer un ou plusieurs usufruits

- L’usufruit par acte conventionnel

- Le propriétaire est libre de constituer un usufruit par convention à titre gratuit (donation) ou onéreux (cession)

- L’usufruit peut alors être constitué selon deux schémas différents

- Constitution de l’usufruit per translationem

- Dans cette hypothèse, le propriétaire aliène directement l’usufruit (usus et fructus) en conservant la nue-propriété (abusus)

- Constitution de l’usufruit per deductionem

- Dans cette hypothèse, le propriétaire se réserve l’usufruit, tandis qu’il aliène la nue-propriété

- Le plus souvent l’usufruit sera constitué selon le second schéma, l’objectif recherché étant, par exemple, pour des parents, de consentir à leurs enfants une donation de leur vivant, tout en conservant la jouissance du bien transmis.

- La constitution d’un usufruit par convention n’est subordonnée à l’observation d’aucunes particulières, sinon celles qui régissent la validité des actes juridiques et la publicité foncière lorsque l’usufruit est constitué sur un immeuble.

- Reste qu’il convient de distinguer selon que la constitution procède d’une donation ou d’une cession

- La constitution d’usufruit à titre gratuit

- Dans cette hypothèse, la constitution procédera d’une donation, ce qui implique qu’elle doit, d’une part, faire l’objet d’une régularisation par acte authentique, et, d’autre part, satisfaire aux règles du droit des successions.

- En effet, en cas de donation excessive, la constitution d’usufruit pourra donner lieu à des restitutions successorales, notamment au titre de la réserve héréditaire à laquelle il serait porté atteinte ou au titre de l’égalité qui préside au partage de cette réserve héréditaire

- La constitution d’usufruit à titre onéreux

- Le propriétaire est libre de constituer un usufruit par voie de convention conclue à titre onéreux

- L’hypothèse est néanmoins rare, dans la mesure où la constitution d’un usufruit par convention vise le plus souvent à organiser la transmission d’un patrimoine familial.

- Reste que lorsque l’usufruit est constitué à titre onéreux, la contrepartie consistera pour l’acquéreur à verser, tantôt un capital, tantôt une rente viagère.

- Par hypothèse, l’opération n’est pas sans comporter un aspect spéculatif, en raison du caractère viager de l’usufruit.

- Aussi, pourrait-elle être requalifiée en donation déguisée dans l’hypothèse où le prix fixé serait déraisonnablement bas, l’objectif recherché étant, pour les parties, d’échapper au paiement des droits de mutation.

3. La prescription acquisitive

Bien que prévu par aucun texte, il est admis que l’usufruit puisse être acquis par le jeu de la prescription acquisitive attachée à la possession.

L’article 2258 du Code civil définit cette prescription comme « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »

La prescription acquisitive aura vocation à jouer lorsque celui qui tire profit de la jouissance de la chose se comportera comme le véritable usufruitier.

Tel sera notamment le cas, lorsqu’il aura acquis l’usufruit, en vertu d’un titre, auprès d’une personne qui n’était pas le véritable propriétaire du bien. Le possesseur aura ainsi été institué usufruitier a non domino.

S’agissant de la durée de la prescription acquisitive, elle dépend de la nature du bien objet de la possession.

- S’il s’agit d’un immeuble, la prescription pourra être de 10 ans en cas de bonne foi du possesseur et de justification d’un juste titre. À défaut, la durée de la prescription acquisitive est portée à trente ans.

- S’il s’agit d’un meuble, l’effet acquisitif de la possession est immédiat, sauf à ce que le possesseur soit de mauvaise foi auquel cas la durée de la prescription sera de trente ans.

B) Les formalités de constitution de l’usufruit

Avant d’entrer en jouissance, l’usufruitier a l’obligation de faire dresser un inventaire des choses sur lesquels il a vocation à exercer son droit. Il doit, en outre, fournir caution de jouir raisonnablement de la chose.

Ces formalités qui s’imposent à l’usufruitier visent à préserver les droits et intérêts du nu-propriétaire qui se dessaisit temporairement de son bien.

Ainsi que l’observait le doyen Carbonnier au sujet du nu-propriétaire et de l’usufruitier « ce ne sont pas seulement deux droits réels, ce sont deux individus qui sont rivaux », de sorte que « l’usufruitier a intérêt à exploiter le plus possible, au risque d’épuiser la substance ».

À cet égard, parce que c’est l’usufruitier qui possède la maîtrise matérielle de la chose, celle échappant totalement au contrôle du nu-propriétaire, il y a lieu de prévenir les manquements qui seraient de nature à altérer sa substance et diminuer sa valeur.

Les obligations qui échoient à l’usufruitier participent ainsi du dispositif qui vise à protéger le nu-propriétaire qui, à l’expiration de l’usufruit, a vocation à recouvrer la pleine propriété de son bien.

- L’inventaire

a) L’obligation d’inventaire

==> Principe

L’article 600 du Code civil dispose que « l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit. »

Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition : d’une part, lors de son entrée en jouissance, l’usufruitier prend les choses en l’état, d’autre part, il lui appartient d’en dresser un inventaire.

- L’état des choses sur lesquelles s’exerce l’usufruit

- L’article 600 du Code civil précise donc que l’usufruitier prend les choses « dans l’état où elles sont» lors de son entrée en jouissance

- Cette précision n’est pas sans importance : cela signifie qu’il n’est pas nécessaire que la chose soit en bon état d’usage et de réparation ainsi que peut l’exiger un locataire au titre du contrat de bail

- Obligation est seulement faite au nu-propriétaire de délivrer la chose dans l’état où elle se trouve et à l’usufruitier de la restituer dans le même état à l’expiration de son droit.

- À cet égard, l’inventaire permettra de procéder à une évaluation de l’état des biens au moment de l’entrée en jouissance.

- Lors de la restitution de la chose au nu-propriétaire il permettra encore de déterminer s’il y a lieu de la remettre en état aux frais de l’usufruitier.

- L’inventaire des choses sur lesquelles s’exerce l’usufruit

- L’article 600 exige que préalablement à l’entrée en jouissance un inventaire soit dressé des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit

- Cet inventaire vise ;

- D’une part, à répertorier les biens qui formeront l’assiette de l’usufruit et qui ont été délivrés à l’usufruitier

- D’autre part, à évaluer l’état de ces biens en vue de prévenir toute contestation lors de leur restitution au nu-propriétaire

- Il s’agit, autrement dit, lors de l’inventaire de fixer, non seulement la consistance des biens donnés en usufruit, mais encore leur état qui devra être conservé, aux frais de l’usufruitier, pendant toute la durée de la jouissance.

- Dans un arrêt du 11 février 1959 la Cour de cassation a précisé « que, si aucun inventaire n’a été dressé à cette époque, il appartenait aux propriétaires de le requérir, puisque c’est dans leur intérêt, pour assurer la restitution des biens à la fin de l’usufruit, que l’article 600 du Code civil, l’impose aux usufruitiers» ( 1ère civ. 11 févr. 1959)

==> Exceptions

La règle qui prévoit l’obligation de dresser un inventaire n’est que supplétive, de sorte qu’il peut y être dérogé par clause contraire.

Le principal intérêt de stipuler pareille clause est de dispenser l’usufruitier d’accomplir cette démarche qui peut s’avérer fastidieuse et lourde et de supporter la charge des frais d’inventaire qui peuvent être élevés.

Dans un arrêt du 23 juillet 1957, la Cour de cassation a validé une clause de dispense d’inventaire qui avait été stipulée dans un testament après avoir relevé que « la dame Perrai avait, dans le libellé même de l’acte, attaché une importance spéciale à la dispense d’inventaire, constatent que, en l’espèce, les opérations auxquelles devra se livrer le notaire liquidateur doivent suffire à établir la consistance active et passive de la succession ; qu’ils observent également que chacune des parties propose un notaire pour y procéder et que le jugement entrepris… décide que les deux notaires ainsi désignés y procéderont ».

Elle en déduit que « au vu de ces constatations, qu’il était inutile d’ordonner, en outre, la confection de l’inventaire, sollicité par les époux Descotes, l’arrêt attaqué a légalement justifié sa décision » (Cass. 1ère civ. 23 juill. 1957).

Certains arrêts ont même admis que la clause de dispense d’inventaire pouvait être implicite. Tel sera notamment le cas lorsque l’usufruitier sera dispensé par le constituant d’assumer la charge des travaux de réparation et d’entretien du bien donné en usufruit (V. en ce sens Cass. 3e civ., 17 oct. 1984).

==> Exceptions à l’exception

La clause de dispense d’inventaire ne peut être stipulée qu’autant que la loi n’exige pas ce formalisme à peine de nullité.

Aussi, cette clause est-elle expressément prohibée dans deux cas :

- Libéralités entre époux en présence d’enfants

- L’article 1094-3 du Code civil dispose que « les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.»

- Ainsi, cette disposition octroie-t-elle le droit pour les enfants d’exiger en cas de legs de l’usufruit au conjoint survivant, qu’un inventaire soit dressé.

- L’objectif visé est ici de protéger les héritiers ab intestat des manquements susceptibles d’être commis par le légataire de l’usufruit.

- Reste que lorsque la libéralité prendra la forme, non pas d’une donation, mais d’un don manuel, l’exigence d’inventaire ne sera pas observée, l’opération consistant seulement en une remise par tradition de la chose, soit de main à la main

- Donation de biens meubles

- L’article 948 du Code civil prévoit que « tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.»

- Dès lors qu’une donation consiste en la transmission d’un bien meuble, le donataire a l’obligation de faire dresser un inventaire, nonobstant toute clause contraire.

- S’agissant des immeubles, ils ne sont pas visés par cette disposition dans la constitution d’un usufruit sur cette catégorie de biens est subordonnée à la régularisation d’un acte authentique.

- Un état descriptif de l’immeuble sera donc nécessairement mentionné dans l’acte notarié constitutif d’usufruit

b) Les modalités de l’inventaire

- Quand ?

- L’article 600 du Code civil prévoit que l’inventaire doit être dressé préalablement à l’entrée en jouissance du ou des biens sur lequel l’usufruit est constitué

- Est-ce à dire que lorsque l’usufruitier est déjà entré en jouissance, il est trop tard pour faire dresser un inventaire ?

- À l’analyse, les juridictions admettent que l’inventaire puisse être dressé ultérieurement lorsque les circonstances l’exigent.

- Par ailleurs, il est admis qu’un inventaire complémentaire soit réalisé lorsque le premier inventaire était lacunaire.

- Le nu-propriétaire peut encore saisir le juge aux fins de faire réaliser un second inventaire, lequel visera à vérifier que les biens sujets à l’usufruit ont bien été conservés par l’usufruitier

- Comment ?

- Aucun formalisme n’est exigé quant à la réalisation de l’inventaire

- Il peut donc être réalisé, tant par acte sous seing privé, que par acte authentique

- Lorsque le nu-propriétaire et l’usufruitier sont en conflit, le juge pourra être saisi aux fins de désignation d’un officier ministériel qui sera chargé de réaliser l’inventaire

- En tout état de cause, l’inventaire consistera à répertorier les biens et à évaluer leur état

- Il pourra être assorti d’un état estimatif, bien que cette démarche soit facultative (V. en ce sens 1ère civ., 4 juin 2009, n° 08-11985).

- En présence de qui ?

- L’article 600 du Code civil prévoit expressément que l’usufruitier et le nu-propriétaire doivent être « dûment appelé» à se joindre aux opérations d’inventaire

- Cet inventaire doit être dressé contradictoirement, faute de quoi il ne sera pas opposable à celui qui était absent

- Si néanmoins le nu-propriétaire ou l’usufruitier n’étaient pas présents lors de la réalisation des opérations d’inventaire, alors même qu’ils ont été régulièrement convoqués par acte d’huissier par exemple, l’inventaire leur sera parfaitement opposable

- Frais

- Les frais d’inventaire sont à la charge exclusive de l’usufruitier, sauf à ce que l’usufruitier soit dispensé de dresser un inventaire

- En cas de dispense, dans l’hypothèse ou le nu-propriétaire solliciterait la réalisation d’un inventaire, c’est à lui-seul que reviendra la charge de supporter les frais

c) La sanction du défaut d’inventaire

En l’absence de texte, le défaut d’inventaire ne saurait entraîner la déchéance du droit de l’usufruitier.

Dans un arrêt du 13 octobre 1992, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « le défaut d’inventaire ne prive pas M. Z… de ses droits d’usufruitier, mais autorise simplement les nus-propriétaires à prouver par tous moyens la consistance des objets soumis à usufruit » (Cass. 1ère civ. 13 oct. 1992, n°91-10.970).

Tout au plus, le nu-propriétaire peut donc, soit provoquer la réalisation d’un inventaire en saisissant le juge (V. en ce sens Cass. civ. 10 janv. 1859).

Soit il peut encore refuser d’exécuter son obligation de délivrance du bien à l’usufruitier. Ce droit de rétention dont est titulaire le nu-propriétaire s’infère de l’article 600 du Code civil qui prévoit que l’usufruitier « ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser […] un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit ».

Dans cette hypothèse, l’usufruitier conserve néanmoins son droit de percevoir les fruits des biens non encore délivrés par le nu-propriétaire. Ils devront donc être restitués à l’usufruitier une fois les opérations d’inventaire réalisées.

2. La caution

a) L’obligation de fournir une caution

==> Principe

L’article 601 du Code civil dispose que l’usufruitier « donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit ; cependant les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. »

Cette disposition prescrit ainsi l’obligation pour l’usufruitier de fournir une caution au nu-propriétaire.

Cette obligation vise à garantir le paiement de dommages et intérêts dont l’usufruitier pourrait devenir redevable en cas de manquement à ses obligations de conservation et d’entretien de la chose soumise à l’usufruit.

La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les garanties qui satisfont à l’exigence posée à l’article 601 du Code civil.

==> Nature de la garantie

Il ressort du texte que la fourniture d’une caution simple suffit. Celui-ci n’exige nullement qu’une solidarité soit stipulée entre l’usufruitier et le garant.

Parce que la garantie requise par l’article 601 consiste en un cautionnement, il s’agira pour l’usufruitier d’obtenir d’un tiers qu’il s’engage envers le nu-propriétaire à garantir les dettes qui pourraient naître de ses rapports avec ce dernier.

À cet égard, l’article 2295 du Code civil prévoit que « le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation. »

L’article 2296 précise que « la solvabilité d’une caution ne s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. » et de poursuivre « on n’a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l’éloignement de leur situation »

==> Substitution de garantie

Dans l’hypothèse où l’usufruitier ne parviendrait pas à obtenir le cautionnement d’un tiers, il n’aura d’autre choix que de consentir au nu-propriétaire une hypothèque sur ses immeubles ou de donner en gage des biens mobiliers.

Le nu-propriétaire ne pourra pas refuser à l’usufruitier cette substitution de garantie, l’article 2318 du Code civil prévoyant expressément que « celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. »

==> Exceptions

L’article 601 du Code civil prévoit que l’usufruit peut être dispensé de fournir une caution au nu-propriétaire.

Cette dispense procède tantôt de la loi, tantôt de la volonté du constituant :

- Dispenses légales

- La loi dispense, dans deux cas, l’usufruitier de fournir une caution au nu-propriétaire

- Dispense des pères et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants

- L’article 386-1 du Code civil confère aux parents d’un enfant mineur un droit de jouissance légale sur les biens qu’ils administrent.

- Cette disposition prévoit en ce sens que « la jouissance légale est attachée à l’administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d’entre eux qui a la charge de l’administration.»

- La jouissance octroyée par la loi aux parents sur les biens de leurs enfants s’assimile à un véritable usufruit (V. en ce sens civ., 24 janv. 1900), précision faite que cet usufruit ne présente pas de caractère viager.

- Surtout, l’article 601 dispense les parents de fournir caution à leurs enfants en garantie de la préservation de leurs droits.

- Cette dispense procède de la nature des liens particuliers et étroits qui existent entre ces derniers

- On présume que les parents sont animés des meilleures intentions quant à l’administration des biens de leurs enfants et que, par conséquent, ils s’emploieront à accomplir toutes les diligences utiles pour en assurer la conservation

- Dispense du vendeur ou du donateur, sous réserve d’usufruit

- Lorsque le donateur ou le vendeur d’une chose se réserve sur cette chose l’usufruit, l’article 601 le dispense de fournir au donataire ou à l’acquéreur une caution.

- La raison en est que l’on présume que cette dispense procède de la volonté des parties.

- Il est, en effet, peu probable que celui qui aliène la nue-propriété de son bien souhaite, en outre, être assujetti à l’obligation de fournir caution, en particulier s’il s’agit d’une donation.

- Tel ne sera, en revanche, pas le cas dans l’hypothèse inverse, soit lorsque le donateur ou le vendeur aliène, non pas la nue-propriété de son bien, mais l’usufruit.

- En pareil cas, l’exigence de fourniture d’une caution sera maintenue, sauf à ce qu’il en soit décidé autrement par les parties à l’acte.

- Dispenses volontaires

- L’article 601 du Code civil prévoit expressément la possibilité pour le constituant de dispenser, par sa seule volonté, l’usufruitier de fournir une caution.

- À cet égard, cette dispense sera fréquemment stipulée dans les testaments et donation, l’auteur de la libéralité ne souhaitant pas faire peser une charge trop importante sur la tête du bénéficiaire.

- Très tôt, la jurisprudence a, par ailleurs, admis qu’une telle dispense puisse être accordée à l’usufruitier, alors même que le bien grevé relèverait de bien relevant, pour la nue-propriété, de la réserve héréditaire des descendants ou des ascendants (V. en ce sens civ. 5 juill. 1876).

- Tel sera notamment le cas lorsqu’une libéralité sera consentie au conjoint survivant.

- S’agissant de la forme de la dispense, elle peut être expresse ou tacite, le juge ayant alors pour tâche rechercher si la volonté du constituant résulte clairement de l’acte constitutif d’usufruit

- Dans un arrêt du 4 décembre 1958, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la dispense accordée par le testateur au légataire d’un usufruit de fournir caution peut être implicite et s’induire des dispositions testamentaires» ( 1ère civ. 4 déc. 1958)

Lorsque la dispense consentie à l’usufruitier est régulière, le nu-propriétaire a l’obligation de lui délivrer le ou les biens soumis à l’usufruit.

Aussi, l’usufruitier doit pouvoir exercer son droit comme s’il avait fourni la caution exigée par l’article 601. Il est libre de jouir du bien, sans qu’aucune restriction ne puisse lui être imposée par le nu-propriétaire.

À cet égard, ce dernier ne saurait solliciter l’adoption de mesures conservatoires, au seul motif qu’il a un doute sur la capacité de l’usufruitier à apporter tous les soins requis à la chose.

Ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier l’intervention du juge qui ne pourra prononcer des mesures conservatoires que s’il existe un risque sérieux d’atteinte aux droits et intérêts du nu-propriétaire.

==> Exceptions à l’exception

Il est de jurisprudence constante que lorsqu’il est établi que l’usufruitier met en péril, par ses actes ou par un changement survenu dans sa situation personnelle, les droits du nu-propriétaire, l’adoption de mesures conservatoires peut être ordonnée par le juge (V. en ce sens Cass. civ. 7 déc. 1891).

Tel sera notamment le cas en cas d’abus de jouissance de l’usufruitier, soit lorsqu’il accomplira des actes qui seront de nature à mettre en péril la consistance des biens soumis à l’usufruit ou lorsqu’il les laissera dépérir faute d’entretien (V. en ce sens Cass. req. 26 mars 1889).

L’abus de jouissance peut d’ailleurs conduire le juge, en application de l’article 618 du Code civil, à prononcer la déchéance de l’usufruit.

La solution est extrême, c’est la raison pour laquelle il privilégiera, d’abord, l’adoption de mesures visant à assurer la conservation du bien.

Ces mesures, ne seront pas seulement justifiées en cas d’abus de jouissance. Il a également été admis qu’elles puissent être prononcées en cas d’incapacité de l’usufruitier à gérer ses biens, en cas d’insolvabilité (Cass. req. 22 oct. 1889) ou en cas de soupçons légitimes de malversations (Cass. req. 21 janv. 1845).

Lorsque, pareillement, si les garanties qu’il a fournies lors de la constitution de l’usufruit diminuent, le juge pourra être saisi aux fins de préservation des intérêts du nu-propriétaire.

b) La sanction du défaut de caution

À l’instar du défaut d’inventaire, l’impossibilité pour l’usufruitier de fournir une caution ou des garanties de substitution suffisantes n’est pas sanctionnée par la déchéance de l’usufruit, faute de texte.

Il est néanmoins admis que le nu-propriétaire dispose d’un droit de rétention sur le bien soumis à usufruit droit qu’il pourra exercer tant que la caution requise par l’article 601 du Code civil ne lui sera pas fournie.

L’article 604 précise que, en tout état de cause, « le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert. »

Ainsi, le nu-propriétaire aura l’obligation de restituer à l’usufruitier l’ensemble des fruits perçus lorsqu’il aura régularisé sa situation.

Faute, malgré tout, pour l’usufruitier d’être en mesure de fournir une caution, les articles 602 et 603 du Code civil envisagent l’adoption de mesures différentes, selon que les biens soumis à l’usufruit sont des immeubles ou des meubles :

- L’usufruit porte sur des biens meubles

- Dans cette hypothèse, L’article 602 prévoit que, si l’usufruitier ne trouve pas de caution « les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre»

- Il s’agira, autrement dit, de confier les immeubles à un gardien dont la mission consistera à les administrer

- Aussi, aura-t-il l’obligation d’apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

- L’usufruit porte sur des biens meubles

- Dans cette hypothèse, l’article 602 du Code civil prévoit que si l’usufruitier ne trouve pas de caution

- Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées ;

- Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;

- Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier.

- L’article 603 ajoute que « le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l’usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l’usufruitier jouit de l’intérêt pendant son usufruit

- L’idée est ici de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de la valeur des biens soumis à l’usufruit.

- Lorsque, de la sorte, il s’agira de denrées ou de choses qui dépérissent par l’usage il y aura lieu de les vendre et de placer le produit de la vente, sauf à ce que le nu-propriétaire s’y oppose, ce qui est son droit, charge à lui de les conserver en tant que dépositaire, ce lui interdit de s’en servir.

- Le même sort sera réservé aux sommes d’argent, l’objectif recherché étant de leur faire produire des intérêts.

- Seule limite à l’absence de délivrance du bien soumis à l’usufruit en cas de défaut de caution, l’article 603 du Code civil prévoit que « l’usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l’extinction de l’usufruit. »

- Par caution juratoire, il faut entendre le serment qui doit être prêté par l’usufruitier de restituer les biens dont il conserve la jouissance, nonobstant le défaut de caution, au nu-propriétaire à l’expiration de son droit.

§3 : Les effets de l’usufruit

L’usufruit confère à son titulaire un droit réel. L’exercice de ce droit n’est, toutefois, pas sans contrepartie.

Un certain nombre d’obligations sont mises à la charge de l’usufruitier la principale d’entre elles étant la restitution du bien dans le même état que celui où il se trouvait au moment de l’entrée en jouissance.

De son côté, le nu-propriétaire exerce également un droit réel sur la chose. Ce droit, dont l’assiette est pendant toute la durée de l’usufruit pour le moins restreinte, a, au fond, pour intérêt majeur de garantir au nu-propriétaire le recouvrement de la pleine propriété de la chose à l’expiration de l’usufruit.

À cet effet, le nu-propriétaire a pour principale obligation de ne pas nuire à l’usufruitier dans sa jouissance de la chose.

À l’analyse, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont tous deux titulaires de droits réels qui sont indépendants l’un de l’autre.

François Terré et Philippe Simler ont écrit en ce sens que « le Code civil a conçu l’usufruit et la nue-propriété comme deux droits réels, coexistant sur la chose et juxtaposés, mais séparés : il n’y a pas communauté, mais bien séparation d’intérêts entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ».

Il n’y a donc, entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ni indivision, ni société. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir à se soucier des intérêts de l’autre.

Les seules limites à l’exercice indépendant de ces droits réels dont ils sont titulaires sont celles posées par la loi, laquelle met à la charge de l’usufruitier plusieurs obligations propter rem (art. 600 à 615 C. civ.).

I) La situation de l’usufruitier

A) Les droits de l’usufruitier

La constitution d’un usufruit sur une chose opère un démembrement du droit de propriété : tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus, l’usufruitier recueille l’usus et le fructus.

Au vrai, cette répartition des prérogatives entre ces deux titulaires de droits réels n’est pas tout à fait exacte, en ce sens que le démembrement du droit de propriété n’est pas une opération à somme nulle.

En toute logique, la somme des démembrements du droit de propriété devrait être égale au tout que constitue la pleine propriété, soit rassemblée dans tous ses attributs.

Tel n’est pourtant pas le cas. Il suffit pour s’en convaincre d’observer que le démembrement du droit de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire ne permet, ni à l’un, ni à l’autre de détruire le bien, alors même qu’il s’agit d’une prérogative dont est investi le plein propriétaire.

Ce constat a conduit des auteurs à relever que « quantitativement, l’usufruitier a moins de pouvoir que le propriétaire n’en perd… ; quant au nu-propriétaire, il a moins de pouvoir que ce qu’il aurait si son droit était ce qu’il reste de la propriété après ablation de l’usus et du fructus »[1].

En tout état de cause, il peut être relevé que l’usufruitier est titulaire de deux sortes de droits

- Les droits qui s’exercent sur la chose

- Les droits qui s’exercent sur l’usufruit

- Les droits qui s’exercent sur la chose

Les droits dont est titulaire l’usufruitier sur la chose procèdent de l’usus et du fructus que lui confère l’usufruit.

a) Le droit d’user de la chose : l’usus

==> Principes généraux

Parce qu’il est titulaire de l’usus, l’usufruitier est investi du pouvoir de faire usage de la chose en exerçant sur elle une emprise matérielle.

Le Doyen Carbonnier définissait l’usus comme « cette sorte de jouissance qui consiste à retirer personnellement – individuellement ou par sa famille – l’utilité ou le plaisir que peut procurer par elle-même une chose non productive ou non exploitée (habiter sa maison, porter ses bijoux, c’est en user) ».

À cet égard, le droit d’user de la chose confère à son titulaire la liberté de choisir l’usage de la chose, soit de s’en servir selon ses propres besoins, convictions et intérêts.

À cet égard l’article 597 du Code civil précise, s’agissant de l’usufruitier, qu’« il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même. »

L’usufruitier peut ainsi :

- Utiliser la chose pour ses besoins personnels et pour autrui (habiter une maison, utiliser une voiture

- Donner la chose à bail

- Exploiter la chose (cultiver des terres, exploiter un fonds de commerce ou le donner en location-gérance etc..)

- Consommer les choses consomptibles, à charge de les restituer par équivalent ou en valeur à l’expiration de l’usufruit

- Construire un ouvrage dès lors que cela n’affecte pas de manière irréversiblement la substance de la chose

L’article 589 du Code civil précise que si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre à la fin de l’usufruit que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

Cela signifie donc que, pour les choses qui se détériorent par l’usage, l’usufruitier ne devra aucune indemnité au nu-propriétaire lors de la restitution du bien, dès lors qu’il en aura fait un usage normal.

Lorsque, en revanche, l’usage qu’il en fait est inapproprié et est de nature à précipiter la détérioration de la chose, l’usufruitier engagera sa responsabilité.

Il est encore fait obligation à l’usufruitier d’utiliser la chose conformément à la destination prévue dans l’acte de constitution de l’usufruit.

Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriétaire qui a usé de la chose avant lui, sauf à commettre un abus de jouissance.

Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble à usage d’habitation en local qui abriterait une activité commerciale.

Dans un arrêt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destines à un autre usage constitue en elle-même une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et peut caractériser un abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l’usufruit » (Cass. 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777).

==> Cas particulier de la conclusion de baux

L’article 595, al. 1er du Code civil prévoit que « l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. »

Ainsi, l’usufruitier est-il autorisé, par principe, à donner la chose soumise à l’usufruit à bail.

Toutefois, la conclusion de certains baux s’apparente parfois à un véritable acte de disposition. Tel est le cas de la régularisation d’un bail commercial ou encore d’un bail rural

Aussi, afin qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits du nu-propriétaire qui, en présence d’un tel bail, serait contraint d’en supporter la charge à l’extinction de l’usufruit, le législateur a encadré l’opposabilité des actes accomplis en la matière par l’usufruitier.

- S’agissant des baux conclus pour une durée égale ou inférieure à neuf ans

- Le principe posé par l’article 595 du Code civil, c’est que l’usufruitier pour conclure seul ce type de baux, de sorte qu’ils sont parfaitement opposables au nu-propriétaire.

- Ils auront donc vocation à se poursuivre à l’expiration de l’usufruit sans que le nu-propriétaire puisse s’y opposer.

- L’alinéa 3 de l’article 595 a néanmoins apporté un tempérament à cette règle en prévoyant que « les baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit.».

- L’objectif visé par cette règle est de limiter les conséquences d’un renouvellement de bail par anticipation.

- Ainsi, selon qu’il s’agit d’un bail rural ou d’un autre type de bail, le renouvellement du bail ne pourra intervenir que trois ans ou deux avant l’expiration du bail en cours

- S’agissant des baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans

- Il ressort de l’article 595 du Code civil que lorsque le bail est conclu pour une durée supérieure à 9 ans, il est inopposable au nu-propriétaire.

- L’alinéa 2e de cette disposition prévoit en ce sens que « les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve»

- S’agissant des baux portant sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal

- L’article 595, al. 4 dispose que « l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. À défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. »

- Pour les baux visés par cette disposition, l’usufruitier est donc contraint d’obtenir l’accord du nu-propriétaire.

- Cet accord n’est toutefois pas indispensable, dans la mesure où le texte ouvre une action à l’usufruitier qui peut solliciter le juge aux fins de l’autoriser à conclure le bail.

- Elle lui sera accordée lorsqu’il s’avère que le refus du nu-propriétaire est seulement animé par l’intention de nuire ou qu’elle ne repose sur aucune raison valable.

- En cas d’absence d’autorisation du nu-propriétaire ou du juge, la sanction encourue c’est la nullité du bail et non l’inopposabilité (V. en ce sens 3e civ., 26 janv. 1972).

- Dans un arrêt du 16 décembre 1987, la Cour de cassation a précisé que « l’exercice de l’action en nullité découlant de l’article 595 du Code civil n’est pas subordonné à la cessation de l’usufruit?» ( 3e civ., 16 déc. 1987, n° 86-15324).

- Il en résulte que l’action peut être engagée sans qu’il soit besoin d’attendre la fin de l’usufruit

- À cet égard, la nullité est ici relative, de sorte que l’action appartient au seul nu-propriétaire.

b) Le droit de jouir de la chose : le fructus

L’usufruit ne confère pas seulement à l’usufruitier le droit de faire usage de la chose, il lui confère également le droit d’en jouir.

Par jouissance de la chose, il faut entendre le pouvoir de percevoir les revenus que le bien lui procure.

Pour l’usufruitier d’un immeuble, il s’agira de percevoir les loyers réglés par son locataire. Pour l’épargnant, il s’agira de percevoir les intérêts produits par les fonds placés sur un livret. Pour l’exploitant agricole, il s’agira de récolter le blé, le maïs ou encore le sésame qu’il a cultivé.

L’article 582 du Code civil prévoit en ce sens que « l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit. »

Immédiatement, il convient alors de préciser ce que l’on doit entendre par « fruits », lesquels doivent être distingués des « produits. »

i) Distinction en les fruits et les produits

L’une des exploitations d’un bien peut consister à tirer profit de la création, à partir de celui-ci, d’un nouveau bien. Ainsi, un arbre procure-t-il des fruits, un immeuble donné à bail des loyers et une carrière des pierres.

La question qui a lors se pose est de savoir si tous ces nouveaux biens créés dont tire profit le propriétaire sont appréhendés par le droit de la même manière.

La réponse est non, en raison d’une différence physique qu’il y a lieu de relever entre les différents revenus qu’un bien est susceptible de procurer à son propriétaire.

En effet, il est des cas où la création de biens dérivés supposera de porter atteinte à la substance du bien originaire (extraction de pierre d’une carrière), tandis que dans d’autres cas la substance de ce bien ne sera nullement altérée par la production d’un nouveau bien.

Ce constat a conduit à distinguer les fruits que procure la chose au propriétaire des produits, l’intérêt de la distinction étant réel, notamment en cas de démembrement du droit de propriété.

- Exposé de la distinction

- Les fruits

- Les fruits correspondent à tout ce que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance.

- Tel est le cas des loyers produits par un immeuble loué, des fruits d’un arbre ou encore des bénéfices commerciaux tirés de l’exploitation d’une usine.

- Classiquement, on distingue trois catégories de fruits :

- Les fruits naturels

- L’article 583, al. 1er du Code civil prévoit que « les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. »

- Il s’agit autrement dit des fruits produits par la chose spontanément sans le travail de l’homme

- Exemple : les champignons des prés, les fruits des arbres sauvages

- Les fruits industriels

- L’article 583, al. 2e prévoit que « les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture. »

- Il s’agit donc des fruits dont la production procède directement du travail de l’homme.

- Exemple: les récoltes sur champs, les coupes de bois taillis, bénéfices réalisés par une entreprise

- Les fruits civils

- L’article 584 al. 1er prévoit que « les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. »

- L’alinéa 2 précise que « les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. »

- Il s’agit donc des revenus périodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a été concédée

- Exemple: les loyers d’un immeuble donné à bail ou encore les intérêts d’une somme argent prêtée

- Pour être un fruit, le bien créé à partir d’un bien originaire, il doit donc remplir deux critères :

- La périodicité (plus ou moins régulière)

- La conservation de la substance de la chose dont ils dérivent.

- Ainsi que l’exprimait le Doyen Carbonnier, « c’est parce qu’il [le fruit] revient périodiquement et qu’il ne diminue pas la substance du capital que le fruit se distingue du produit».

- Les produits

- Les produits correspondent à tout ce qui provient de la chose sans périodicité, mais dont la création en altère la substance

- Tel est le cas des pierres et du minerai que l’on extrait d’une carrière ou d’une mine

- Ainsi que l’ont fait remarquer des auteurs « quand on perçoit des fruits, on perçoit seulement des revenus, tandis que quand on perçoit les produits d’une chose, on perçoit une fraction du capital, qui se trouve ainsi entamé»[2].

- Lorsque la perception des revenus tirés de la chose ne procédera pas d’une altération de sa substance, il conviendra de déterminer si cette perception est périodique ou isolée.

- Tandis que dans le premier, il s’agira de fruits, dans le second, on sera en présence de produits.

- Ainsi, s’agissant d’une carrière exploitée sans discontinuité, les pierres extraites seront regardées comme des fruits et non comme des produits, la périodicité de la production couvrant l’altération de la substance.

- Il en va de même pour une forêt qui aurait été aménagée en couples réglées : les arbres abattus quittent leur état de produits pour devenir des fruits.

- Intérêt de la distinction

- La distinction entre les fruits et les produits n’est pas sans intérêt sur le plan juridique.

- En effet, alors que les fruits reviennent à celui qui a la jouissance de la chose, soit l’usufruitier, les produits, en ce qu’ils sont une composante du capital, appartiennent au nu-propriétaire.

Manifestement, la qualification de fruit ou de produit du revenu généré par la chose est d’importance, car elle détermine qui du nu-propriétaire ou de l’usufruitier en bénéficiera.

Si, en principe, cette qualification est prédéterminée par la nature de la chose, il est des cas où elle dépend de la volonté du propriétaire qui selon l’exploitation qu’il en fait pourra en retirer, tantôt des fruits, tantôt des produits.

Illustration est faite de cette possibilité dans le code civil qui distingue selon que sont présents sur un fonds soumis à usufruit des arbres de haute futaie des forêts ou des bois taillis.

- S’agissant des bois taillis

- Il s’agit des arbres qui ont vocation à être coupés à échéance périodique avant qu’ils n’atteignent leur pleine maturité pour qu’ils se développent à nouveau à partir de leur souche

- Cette périodicité de la coupe des bois taillis leur confère la qualité de fruit : ils reviennent donc au seul usufruitier

- À cet égard, l’article 590, al.1er du Code civil précise « si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissanc»

- L’alinéa 2 ajoute que l’usufruitier doit se conformer aux usages des lieux pour le remplacement

- S’agissant des arbres de haute futaie des forêts

- Principe

- Contrairement aux bois taillis, les arbres de haute futaie des forêts sont ceux qui sont laissés en place pour qu’ils atteignent leur pleine maturité

- Ils n’ont donc pas vocation à être coupés à échéance périodique ce qui fait d’eux des produits

- Aussi reviennent-ils au nu-propriétaire et non à l’usufruitier qui ne peut y toucher.