À la différence des faits juridiques qui se prouvent par tout moyen (art. 1358 C. civ.), les actes juridiques ne peuvent être prouvés que par la production d’un écrit (art. 1359 C. civ.).

Cette règle n’est toutefois pas absolue ; elle souffre de plusieurs dérogations énoncées notamment aux articles 1360 et suivants du Code civil.

§1: Les principes encadrant la preuve des actes juridiques

?Origines

Les règles qui encadrent la preuve des actes juridiques sont héritées de l’ordonnance de Moulins de février 1566 qui prescrivait en son article 54 l’obligation d’établir un écrit pour toutes les opérations dont le montant excédait 150 livres.

L’adoption de cette ordonnance a bouleversé la hiérarchie des modes de preuve admis à l’époque.

Jusqu’alors le système probatoire avait accordé une place importante, sinon prépondérante aux témoignages.

Durant la période médiévale, les juges étaient, en effet, particulièrement portés à privilégier ce mode de preuve, compte tenu de ce que l’écrit était encore peu répandu dans les relations d’affaires.

Cette place conférée à la preuve testimoniale dans le système probatoire était exprimée par l’adage « témoins passent lettres », ce qui signifiait que ce mode de preuve prévalait sur l’écrit.

Progressivement, les juristes ont toutefois appréhendé la preuve testimoniale avec de plus en plus de méfiance considérant que sa fiabilité était, par nature, limitée.

En parallèle, à partir de l’ordonnance de Villers-Cotterêts édictée en août 1539 par François 1er, l’écrit a commencé à supplanter les autres modes de preuve s’agissant de la preuve des actes juridiques.

Domat justifiait la primauté de la preuve littérale en avançant que « la force des preuves par écrit consiste en ce que les hommes sont convenus de conserver par l’écriture le souvenir des choses qui se sont passées et dont ils ont voulu faire subsister la mémoire, pour s’en faire des règles, ou avoir la preuve perpétuelle de la vérité de ce que l’on a écrit ».

Aussi, pour le célèbre jurisconsulte, « on écrit les conventions pour conserver la mémoire de ce qu’on s’est prescrit en contractant et pour se faire une loi fixe et immuable de ce qui a été convenu ».

Au fond, l’ordonnance de Moulins de février 1566 n’a fait qu’entériner l’abandon progressif de la preuve testimoniale – qui est devenue un mode de preuve subsidiaire – à la faveur de la preuve littérale.

Cette primauté de l’écrit sur le témoignage, à compter de la seconde moitié du XVIe siècle, sera reprise 250 ans plus tard par les rédacteurs du Code civil.

Ils y introduisirent un article 1341 qui reprenait fidèlement les termes de l’ordonnance de Moulins en prévoyant que « il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires ; et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs ».

Cette disposition est ainsi venue consacrer l’exigence d’un écrit pour la preuve des actes juridiques.

Assez curieusement néanmoins, elle siégeait dans une section dédiée à la preuve testimoniale, ce qui n’a pas manqué de susciter des critiques.

Lors de l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant notamment réforme du droit de la preuve, le législateur en a profité pour rectifier cette maladresse.

La règle énoncée à l’ancien article 1341 du Code civil a été transférée à l’article 1359. Elle relève désormais d’un chapitre sous lequel sont rassemblés les principes généraux qui régissent l’admissibilité des modes de preuve.

La formulation de la règle a, par ailleurs, été modernisée. Le nouveau texte a été débarrassée de ses tournures désuètes. Il énonce dorénavant deux règles bien distinctes.

- La première règle pose l’exigence de la production d’un écrit pour faire la preuve d’un acte juridique dont le montant excède un certain seuil (art. 1359, al. 1er C. civ.)

- La seconde règle prévoit, quant à elle, qu’on ne peut prouver contre ou outre un acte juridique qu’en produisant un autre écrit (art. 1359, al. 2e C. civ.).

I) La preuve de l’acte juridique

A) L’exposé du principe

1. Signification

L’article 1359 du Code civil prévoit que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. »

Il ressort de cette disposition que la preuve d’un acte juridique suppose la production d’un écrit.

Il s’agit là d’une exception au principe institué à l’article 1358 du Code civil qui, pour mémoire, prévoit que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »

Les actes juridiques ne sont ainsi pas soumis au principe de liberté de la preuve. Lorsque le montant sur lequel ils portent excède un certain seuil (1500 euros), ils ne peuvent être prouvés qu’au moyen d’un écrit qui en constate l’établissement.

Comme souligné dans le Rapport au Président de la République qui accompagnait l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « l’écrit n’étant pas exigé à titre de validité du contrat, en vertu du principe du consensualisme, la sécurité des transactions rend indispensable l’exigence de la preuve par écrit ».

Pratiquement, cela signifie que, lorsqu’il s’agit de rapporter la preuve d’un acte juridique, le seul mode de preuve admissible c’est l’écrit.

Faute de production d’un écrit par la partie qui se prévaut de l’acte juridique, le juge devra réputer le fait allégué comme n’ayant pas été prouvé. Or comme énoncé par l’adage : idem est non esse non probari. Cela signifie littéralement que c’est la même chose de ne pas être ou de ne pas pouvoir être prouvé.

Aussi, le plaideur qui se trouve dans l’incapacité de produire un écrit alors qu’il lui incombe de prouver un acte juridique est promis à perdre le procès.

Quand bien même il verserait aux débats des témoignages ou convoquerait des présomptions, le juge n’aura d’autre choix que de les écarter, le seul mode de preuve recevable, s’agissant de prouver un acte juridique, étant l’écrit.

Encore faut-il néanmoins que l’écrit produit par le plaideur réponde aux exigences fixées par la loi.

2. Notion d’écrit

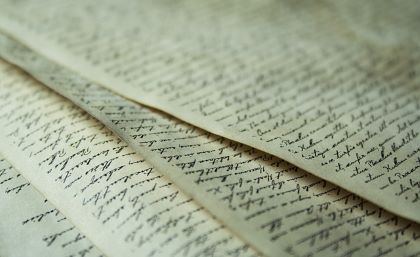

?L’appréhension de l’écrit par l’ancien droit

Très tôt, l’écriture est apparue comme un formidable moyen pour l’Homme de fixer sur des supports les plus divers (tablettes de pierre, papyrus, parchemins etc.) les récits de son vécu.

Assez paradoxalement, ce n’est à partir du XVIe siècle que les juristes lui ont accordé une place prépondérante dans le système probatoire.

Si une hiérarchie des modes de preuve relativement sophistiquée avait été établie dans l’ancien droit, la preuve par écrit a occupé pendant longtemps un rang bien inférieur à celui conféré aux preuves irrationnelles telles que les ordalies, le duel judiciaire ou encore le serment.

Ce n’est qu’à partir de l’ordonnance de Villers-Cotterêts édictée en août 1539 par François 1er que l’écrit a commencé à supplanter les autres modes de preuve.

Domat justifiait la primauté de la preuve littérale en avançant que « la force des preuves par écrit consiste en ce que les hommes sont convenus de conserver par l’écriture le souvenir des choses qui se sont passées et dont ils ont voulu faire subsister la mémoire, pour s’en faire des règles, ou avoir la preuve perpétuelle de la vérité de ce que l’on a écrit ».

Ainsi poursuit-il « on écrit les conventions pour conserver la mémoire de ce qu’on s’est prescrit en contractant et pour se faire une loi fixe et immuable de ce qui a été convenu ».

?L’absence de définition de l’écrit dans le Code civil de 1804

Cette place réservée à la preuve par écrit à compter du XVIe siècle a été reconduite par les rédacteurs du Code civil en 1804.

Curieusement, ces derniers n’avaient toutefois pas jugé utile de définir ce que l’on devait entendre par écrit.

Tout au plus, l’ancien article 1359 du Code civil prévoyait que « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre ».

Cette disposition définissait donc le domaine de la preuve littérale sans pour autant préciser le sens de la notion.

Pour certains auteurs, ce silence trahit l’état d’esprit dans lequel se trouvait le législateur en 1804 qui ne concevait pas que l’on puisse dissocier l’écrit de son support.

La preuve littérale ou preuve par écrit n’a pas été définie tant il était évident, à l’époque, que l’adjectif littéral désignait « une écriture apposée en signes lisibles sur un support tangible ».

Pour les promoteurs du Code napoléonien, l’écrit faisait nécessairement qu’un avec le support destiné à le recevoir, en l’occurrence pour les actes juridiques, le papier. Or le papier est une notion qui ne requiert pas qu’on la définisse ; sa signification relève de l’évidence.

L’absence de définition de la preuve littérale dans le Code civil ne soulevait aucune difficulté tant que les actes juridiques étaient dressés sur des supports papiers.

L’apparition des nouvelles technologies de l’information et de la communication a toutefois complètement bouleversé la conception que l’on se faisait de l’écrit.

La possibilité offerte aux opérateurs économiques de conclure et d’exécuter des opérations par voie dématérialisée a contraint les juristes et les pouvoirs publics à réfléchir à l’adaptation du droit de la preuve aux nouvelles technologies de l’information.

Dès la fin du XXe siècle une partie de la doctrine a plaidé pour interprétation souple des textes alors en vigueur.

Ces derniers n’en demeuraient pas moins inadaptés aux actes conclus par voie électronique.

Comme relevé par le Conseil d’État, dans son rapport intitulé « Internet et les réseaux » publié le 2 juillet 1998, « la notion d’original n’a pas de sens s’agissant d’un message numérique et il serait dangereux de considérer comme satisfaisant à l’obligation d’une signature un procédé dont la loi n’aurait pas fixé les conditions de validité ».

Cela n’a toutefois pas empêché la Chambre commerciale de la Cour de cassation de construire une jurisprudence tendant vers une assimilation des documents électroniques offrant certaines garanties à un écrit.

Dans un arrêt remarqué du 2 décembre 1997, elle a ainsi jugé que « l’écrit constituant, aux termes de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1981, l’acte d’acceptation de la cession ou de nantissement d’une créance professionnelle, peut être établi et conservé sur tout support, y compris par télécopies, dès lors que son intégrité et l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ont été vérifiées, ou ne sont pas contestées » (Cass. com. 2 déc. 1997, n°95-251).

Pour la Chambre commerciale, c’est donc aux juges du fond qu’il revenait d’analyser les circonstances dans lesquelles avait été émis l’écrit pour établir s’il pouvait ou non être retenu comme établissant la preuve d’un acte.

Cette position n’a pas été partagée par toutes les chambres de la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 14 février 1995, la Première chambre civile a, par exemple, estimé qu’une photocopie ne pouvait pas être assimilée à un écrit et ne pouvait dès lors valoir que commencement de preuve par écrit (Cass. 1ère civ. 14 févr. 1995, n°92-17.061).

Si le droit en vigueur autorisait à prendre en compte les documents électroniques au titre des exceptions prévues par la loi à l’exigence de preuve littérale, la doctrine s’accordait à dire qu’il ne permettait pas, en revanche, de leur reconnaître la même valeur probatoire qu’un écrit.

D’où l’appel du Conseil d’État émis dans son rapport de 1998 à procéder à « une reconnaissance rapide de la valeur juridique du document électronique [qui] s’impose et rend nécessaire une adaptation du Code civil ».

?L’apparition tardive d’une définition de l’écrit dans le Code civil

Il a fallu attendre l’adoption de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique pour voir apparaître dans le Code civil une définition de l’écrit.

Cette définition a d’abord eu pour siège l’ancien article 1316 du Code civil. Puis, elle a été transférée à l’article 1365 consécutivement à l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve.

Selon ce texte, « l’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support. »

Comme précisé dans les travaux parlementaires, la définition retenue de la preuve littérale a été formulée en des termes suffisamment généraux pour couvrir, non seulement l’écrit électronique, mais également toute autre forme d’écrit susceptible de résulter des évolutions technologiques à venir.

Si cette définition présente indéniablement l’avantage d’embrasser tout le champ des possibles, certains auteurs ont souligné qu’elle demeurait malgré tout « incomplète ».

En effet, l’article 1365 du Code civil se limite à présenter l’écrit comme consistant « en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible ». Il est pourtant bien plus que cela.

Le législateur a omis d’intégrer dans la définition de l’écrit sa raison d’être : faire la preuve de ce qu’il constate.

Dans son sens juridique, l’écrit est indissociable de sa finalité probatoire. Il n’est autre que le support qui a vocation à fixer la volonté de ceux qui l’établissent à produire des effets de droit.

La notion d’écrit conjugue, autrement dit, ce que l’on appelle le negocium et l’instrumentum.

Pour mémoire :

- S’agissant du negocium

- Il consiste en l’acte juridique, soit l’opération voulue par son auteur.

- L’article 1100-1 du Code civil définit les actes juridiques comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. »

- Exemple : la vente d’un bien, la fourniture d’un service, la location d’un immeuble, l’acceptation d’une succession etc.

- S’agissant de l’instrumentum

- Il s’agit du support qui constate une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, soit un acte juridique.

- L’instrumentum renferme ainsi l’opération juridique telle que voulue, à tout le moins décrite, par son auteur.

- Autrement dit, l’instrumentum est le contenant, tandis que le negocium est le contenu

L’écrit au sens juridique du terme fait la synthèse entre ces deux notions : il consiste en l’instrumentum qui constate le negocium.

À l’analyse, la définition formulée à l’article 1365 du Code civil ne rend pas compte de cette double dimension de l’écrit.

Pour ce faire, il aurait fallu qu’elle exprime la nécessité pour qu’une suite de signes puisse valoir écrit que celle-ci ait été établie en vue de faire la preuve de l’acte juridique qu’elle constate.

Absente de la définition de l’écrit, cette exigence est éclatée entre les différents articles relevant de la sous-section du Code civil consacrée aux dispositions générales applicable à la preuve par écrit.

À cet égard, il s’évince de ce corpus introductif de textes qu’un écrit se caractérise par la réunion de plusieurs éléments constitutifs qui tiennent :

- À sa consistance

- L’article 1365 du Code civil prévoit que « l’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible ».

- Il ressort de cette disposition que la notion d’écrit couvre, tant la formulation de lettres et de chiffres traduisant un langage courant, que l’inscription de signes et de symboles dont la compréhension requiert une opération de traduction, à tout le moins d’interprétation.

- Au fond, la seule exigence posée par le texte pour que l’on soit en présence d’un écrit, c’est que la suite de signes ou de symboles susceptible d’être présentée au juge soit dotée d’une signification intelligible.

- Il en résulte qu’un texte crypté, mais déchiffrable par son destinataire, est intelligible et possède par conséquent une vocation probatoire.

- À son support

- L’article 1365 du Code civil ne subordonne manifestement l’écrit à aucune condition qui tiendrait à son support ou à ses modalités de transmission.

- Désormais, la preuve littérale ne s’identifie plus au papier et peut résulter d’une communication à distance (e-mail, disquette, disque dur, clé USB).

- Au fond, comme souligné par des auteurs, l’insertion dans le Code civil d’une définition de l’écrit par la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 « n’a eu d’autre but que de permettre de reconnaître valeur juridique à l’écrit électronique ».

- À cet égard, la disposition qui suit l’article 1365 du Code civil n’est autre que celle qui place sur un pied d’égalité l’écrit papier et l’écrit électronique.

- Le législateur a écarté la proposition visant à établir dans la loi une hiérarchie entre l’écrit sur support papier et l’écrit électronique, dans les cas où l’écrit sur support papier était authentifié, c’est-à-dire signé des parties.

- L’article 1366 prévoit ainsi que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier ».

- Le texte subordonne toutefois l’admission de l’écrit électronique à une double condition :

- D’une part, la personne dont il émane doit pouvoir « être dûment identifiée »

- D’autre part, il doit être « établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

- À sa signature

- Bien que l’article 1365 du Code civil soit silencieux sur l’exigence de signature de l’écrit, elle n’en est pas moins l’un de ses éléments constitutifs.

- L’article 1367 prévoit, en ce sens, que la signature est « nécessaire à la perfection d’un acte juridique ».

- Pour être précis, la signature est requise pour parfaire, non pas « l’acte juridique », mais « l’écrit » en tant que mode de preuve. La formulation de la règle est maladroite : le législateur confond ici l’instrumentum avec le negocium.

- En effet, au sens strict, l’acte juridique c’est le negocium, soit l’opération voulue par son auteur. Or conformément au principe du consensualisme, la perfection du negocium est subordonnée à la seule expression des volontés. La signature n’est donc pas une condition de validité du negocium.

- Si la signature est exigée c’est pour permettre d’établir l’existence et le contenu du negocium. C’est la raison pour laquelle elle est requise uniquement pour parfaire l’écrit, soit l’instrumentum constatant le negocium.

- Comme souligné par des auteurs, la réforme du droit de la preuve opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « aurait pu être l’occasion de corriger cette inadvertance, en érigeant la signature en condition de perfection de l’écrit, qu’il soit authentique ou sous signature privée, électronique ou papier, plutôt qu’en condition de l’acte juridique ».

- Le législateur n’a pas saisi cette occasion ; il s’est contenté en 2016 de reprendre dans les mêmes termes la règle énoncée à l’ancien article 1316-4 du Code civil qu’il a transféré à l’article 1367.

- À son auteur

- Il est un principe constant en droit de la preuve selon lequel pour être recevable, l’écrit produit en justice ne peut pas émaner de la partie qui s’en prévaut.

- Aussi, est-il fait interdiction au demandeur de fonder ses prétentions sur des preuves qu’il se serait préconstituées unilatéralement ; il ne peut prouver ses allégations qu’au moyen d’éléments qui lui sont extérieurs.

- Cette règle a, très tôt, été énoncée par Pothier qui écrivait dans son Traité des obligations que « personne ne pouvant se faire de titre à soi-même, suivant le principe que nous avons déjà établi, il suit de là que les livres-journaux des marchands sur lesquels ils inscrivent jour par jour les marchandises qu’ils débitent aux différents particuliers, ne peuvent pas faire une preuve pleine et entière de ces fournitures contre les personnes à qui elles ont été faites ».

- Elle a, par suite, été reconduite par les rédacteurs du Code civil qui l’ont codifiée aux anciens articles 1329 et 1331 du Code civil.

- Ces dispositions interdisaient de prouver des allégations :

- Pour les marchands en produisant leurs propres registres contre des personnes non marchandes

- Pour les particuliers en produisant leurs propres registres ou papiers domestiques

- On retrouvait également cette règle à l’ancien article 1347, alinéa 2e du Code civil qui définissait le commencement de preuve par écrit comme un acte « qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ».

- Alors que l’application des dispositions précitées était a priori cantonnée à des domaines spéciaux, la jurisprudence a dégagé des règles énoncées un principe général selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ».

- La reconnaissance de ce principe est notamment intervenue dans un arrêt du 23 novembre 1972 rendu par la Chambre sociale aux termes duquel elle reproche à une Cour d’appel d’avoir retenu à titre de preuve une affirmation émanant du demandeur à l’allégation (Cass. soc. 23 nov. 1972, 71-12.032).

- La Première chambre civile se fondera sur ce même principe dans un arrêt du 2 avril 1996 pour décider que la SNCF ne pouvait, dans le cadre d’un procès, produire aux débats des témoignages émanant de ses propres salariés aux fins de s’exonérer de sa responsabilité envers un voyeur victime d’un accident (Cass. 1ère civ. 2 avr. 1996, n°93-17.181).

- Comme souligné par un auteur, cette règle se fonde « sur des considérations d’élémentaire justice et de protection de la partie adverse de celle à qui incombe la charge de la preuve dans un procès ».

- On ne peut, en effet, raisonnablement admettre qu’un demandeur puisse fonder ses prétentions sur ses propres déclarations ou sur les documents qu’il a lui-même établis.

- Le principe d’interdiction des preuves constituées par et pour soi-même relève de l’évidence, sinon du « bon sens » et participe de l’exigence de « loyauté dans le débat judiciaire ».

- À sa forme

- L’article 1364 du Code civil prévoit que « la preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. »

- Il s’infère de cette disposition que, pour produire les effets juridiques d’un écrit et donc pour être recevable à titre de preuve d’un acte juridique, l’élément de preuve rapportée par les parties doit prendre la forme, soit d’un acte authentique, soit d’un acte sous signature privée :

- S’agissant de l’acte authentique, il présente la particularité d’être dressé par un officier public qui est tiers à l’opération conclue entre les parties. L’intervention de ce tiers lui confère à l’acte son authenticité et la plus haute valeur juridique, ce qui le place au sommet de la hiérarchie des écrits. Son établissement est requis dans certains domaines, tels que, par exemple, la régularisation d’un contrat de mariage, la vente d’un immeuble ou encore l’octroi d’une donation.

- S’agissant de l’acte sous signature privée, il se distingue de l’acte authentique en ce qu’il est rédigé par les parties elles-mêmes, sans l’intervention d’un officier public. À cet égard, il tire sa valeur juridique de la signature dont il est revêtu. Il peut être recouru à l’acte sous signature privée dans tous les domaines où l’établissement d’un acte authentique n’est pas exigé. Ce sera notamment le cas pour tous les contrats consensuels, soit les contrats qui se forment par le seul échange des consentements des parties.

- Comme l’acte sous signature privée, l’acte authentique est un acte instrumentaire, c’est-à-dire un écrit rédigé spécialement en vue de constater des droits et obligations.

- Mais, à la différence de l’acte sous signature privée, il est revêtu d’une qualité particulière, l’authenticité, résultant de ce qu’il est dressé par un officier public (ce qui impose sa présence pour recevoir le consentement des parties) suivant les formalités requises.

- Ces formalités varient selon les catégories d’actes, mais deux formalités sont toujours exigées : la signature manuscrite de l’officier public et l’indication de la date.

- Si donc l’acte sous signature privée et l’acte authentique sont recevables à titre de preuve d’un acte juridique ils se distinguent sur plusieurs points :

- La sécurité procurée par l’acte

- La signature d’un acte authentique par l’officier public qui l’établit garantit son authenticité et plus précisément la véracité de ce que ce dernier a été en mesure de vérifier par lui-même : l’origine de l’acte, sa date, le contenu des déclarations des parties, le paiement intervenu entre ses mains etc.

- Tel n’est pas le cas de la signature apposée sur un acte sous signature privée qui a seulement pour fonction d’identifier l’auteur de l’acte et son consentement à l’opération constatée.

- Aussi, en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous signature privée n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent.

- La force probante

- S’agissant de l’acte authentique

- Il fait foi jusqu’à inscription en faux des faits que l’officier public y a énoncés

- Cela qui signifie que pour contester ce type d’acte, il est nécessaire de mettre en œuvre une procédure spécifique obéissant à des règles très précises (articles 303 et suivants du Code de procédure civile).

- À cet égard, le demandeur en faux qui succomberait à l’issue de cette procédure encourt une condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

- S’agissant de l’acte sous signature privée

- Il fait foi entre ceux qui y ont souscrit et leurs héritiers ou ayant cause.

- Toutefois, il est permis d’en rapporter la preuve contraire sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux applicable aux actes authentiques.

- La force exécutoire

- L’un des principaux avantages de l’acte authentique réside dans la force exécutoire dont il est pourvu.

- Cette force exécutoire permet à son bénéficiaire de solliciter l’exécution des obligations constatées dans l’acte auprès d’un huissier de justice sans avoir besoin au préalable de recourir à une décision de justice.

- Autrement dit, l’acte authentique dispense son titulaire d’agir en justice aux fins de faire reconnaître ses droits : il peut obtenir l’exécution forcée de son titre sur la simple présentation de ce que l’on appelle une copie exécutoire

- C’est là une différence fondamentale avec les actes sous signature privée qui ne sont pas dotés de la force exécutoire.

- La partie à un acte sous signature privée est, en effet, contrainte de saisir le juge si elle souhaite recouvrer sa créance, faute d’exécution spontanée du débiteur

- Le coût de l’acte

- La rédaction d’un acte sous signature privée est, la plupart du temps, bien moins onéreuse que l’établissement d’un acte authentique.

- L’acte authentique requiert, en effet, toujours l’intervention d’un officier public, ce qui génère un coût, outre les taxes et autres frais attachés à l’opération constatée dans l’acte.

- Tel n’est pas le cas de l’acte sous signature privée qui peut être établi par les seules parties.

- Ces dernières peuvent néanmoins décider de se faire assister par un avocat, ce qui impliquera le paiement d’honoraires. Cela n’est toutefois pas une obligation.

B) Le domaine du principe

Si, en application de l’article 1359 du Code civil, la production d’un écrit n’est exigée comme mode de preuve que pour les seuls actes juridiques, tous les actes juridiques ne sont pas visés par cette exigence.

1. Les actes juridiques visés par l’exigence de preuve par écrit

Pour être soumis à l’exigence de preuve par écrit, l’acte dont la preuve doit être rapportée doit répondre à deux conditions cumulatives :

- D’une part, il doit endosser la qualification d’acte juridique

- D’autre part, il doit porter sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret

a. La qualification d’acte juridique

i. Les éléments de la qualification d’acte juridique

Les actes juridiques sont définis à l’article 1100-1 du Code civil comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. »

Il ressort de cette définition que les actes juridiques sont la conjonction de deux éléments : une manifestation de volonté et la production d’effets de droit voulus :

- Des manifestations de volonté

- L’acte juridique suppose l’extériorisation d’une intention en vue de générer des conséquences juridiques.

- L’acte juridique repose donc sur la manifestation de volonté de son auteur, lequel recherche la production d’effets de droit

- Exemple : un contrat, une démission, une déclaration de naissance, l’acceptation d’une succession etc.

- Comme souligné par Gérard Cornu dans l’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, « fondamentalement, tous les actes juridiques se caractérisent, comme actes volontaires, par la direction que prend la volonté (car les faits juridiques peuvent aussi être volontaires). »

- Reste que dans l’acte juridique, « la volonté est toujours tendue vers l’effet de droit consciemment perçu et recherché par son auteur (ce que traduisent les mots-clé « destinés », « en vue »). »

- À cet égard, l’acte juridique peut résulter de l’expression d’une pluralité de volontés ou d’une volonté unique.

- Dans le premier cas l’acte sera conventionnel, tandis que dans le second cas il sera unilatéral.

- L’article 1100-1 du Code civil précise en ce sens que les actes juridiques peuvent être « conventionnels ou unilatéraux ».

- Les actes juridiques conventionnels

- Les actes juridiques conventionnels forment la catégorie des contrats.

- Par contrat, il faut entendre, selon l’article 1101 du Code civil, « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

- L’un des éléments essentiels qui caractérise le contrat est d’être le produit d’un accord d’au moins deux volontés.

- Quand bien même le contrat ne crée d’obligations qu’à la charge d’une seule partie, ce qui pourrait inciter à le classer dans la catégorie des actes unilatéraux, il requiert toujours la rencontre de plusieurs volontés.

- Aussi, on qualifie d’unilatéral un contrat, non pas parce qu’il est le produit d’une manifestation unilatérale de volonté, mais parce que, en pareil cas, une seule partie s’oblige sans qu’il y ait d’engagement réciproque de l’autre partie.

- L’article 1106 du Code civil pose en ce sens que :

- Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.

- Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci.

- Les actes juridiques unilatéraux

- Contrairement à l’acte juridique conventionnel, l’acte juridique unilatéral n’est défini par aucune disposition du Code civil.

- L’avant-projet de réforme du droit des obligations avait pourtant proposé de le définir comme « un acte accompli par une seule ou plusieurs personnes unies dans la considération d’un même intérêt en vue de produire des effets de droit dans les cas admis par la loi ou par l’usage. »

- Il ressort de cette définition que l’acte unilatéral se distingue de l’acte conventionnel en deux points :

- En premier lieu, il n’est pas le produit d’une rencontre de plusieurs volontés, mais la manifestation d’une volonté unique.

- En second lieu, l’acte unilatéral est établi « dans la considération d’un même intérêt », alors que l’acte conventionnel est porteur d’une pluralité d’intérêts divergents ou opposés.

- La production d’effets de droit voulus

- Une manifestation de volonté ne suffit pas à créer un acte juridique, il faut encore que cette volonté soit exprimée en vue de produire des effets de droit.

- Autrement dit, il faut que le ou les auteurs de l’acte aient intentionnellement recherché des conséquences juridiques.

- Lorsque, par exemple, deux personnes décident de conclure un contrat, les obligations stipulées dans cet acte conventionnel sont toujours voulues.

- La volonté de produire des effets de droit est également présente lorsqu’un salarié décide de démissionner de ses fonctions ou lorsqu’un héritier accepte une succession.

- C’est là une différence fondamentale avec les faits juridiques dont les conséquences juridiques ne sont jamais voulues.

- À cet égard, selon que l’acte juridique est conventionnel ou unilatéral, les effets produits sont différents.

- Effectivement, ce qui fondamentalement distingue l’acte juridique unilatéral de l’acte juridique conventionnel, c’est qu’il n’est jamais générateur d’obligations.

- Il ne produit que quatre sortes d’effets de droit :

- Un effet déclaratif : la reconnaissance de paternité

- Un effet translatif : le testament

- Un effet abdicatif : la renonciation, la démission

- Un effet extinctif : la résiliation

- Il peut être relevé le cas particulier de l’engagement unilatéral de volonté :

- À la différence de l’acte juridique unilatéral, l’engagement unilatéral de volonté est générateur d’obligations

- À la différence du contrat unilatéral, la validité de l’engagement unilatéral de volonté n’est pas subordonnée à l’acceptation du créancier de l’obligation

- Compte tenu des caractéristiques de l’engagement unilatéral de volonté, la question s’est posée de savoir s’il pouvait être classé parmi les actes juridiques.

- Le rapport au Président de la République dont est assortie l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a répondu positivement à cette question en indiquant que « en précisant que l’acte juridique peut être conventionnel ou unilatéral, [cela] inclut l’engagement unilatéral de volonté, catégorie d’acte unilatéral créant, par la seule volonté de son auteur, une obligation à la charge de celui-ci ».

ii. La mise en œuvre de la qualification d’acte juridique

Bien que les actes juridiques bénéficient depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 d’une définition, l’exigence de la preuve par écrit soulève un certain nombre de difficultés qui tiennent, tantôt à la nature de l’acte en cause, tantôt à la qualification même d’acte juridique.

?Les difficultés qui tiennent à la nature de l’acte

S’il ne fait aucun doute que les actes juridiques conventionnels sont tous soumis à l’exigence de preuve par écrit, le doute est permis s’agissant des actes juridiques unilatéraux.

En effet, l’article 1359 du Code civil relève d’un chapitre dédié à l’admissibilité des modes de preuve, lequel chapitre relève d’un titre consacré à la preuve des obligations.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si seuls les actes juridiques créateurs d’obligations sont soumis à l’exigence de preuve par écrit.

Dans l’affirmative, cela signifierait que les actes juridiques unilatéraux ne seraient pas soumis à cette exigence et, par voie de conséquence, pourraient être prouvés par tout moyen.

Il est, en effet, de principe que les actes juridiques unilatéraux ne sont pas créateurs d’obligations. Comme vu précédemment, ils ne produisent que quatre sortes d’effets (déclaratif, translatif, abdicatif et extinctif).

Par ailleurs, certaines décisions rendues sous l’empire du droit antérieur ont pu semer le trouble en admettant que l’exigence de preuve par écrit puisse être écartée s’agissant d’établir l’existence d’engagements unilatéraux (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 10 oct. 1995, n°93-20.300 ; Cass. 1ère civ. 23 mai 2006, n°04-19.099).

Cette jurisprudence suggérait ainsi que tous les actes juridiques ne devaient pas nécessairement être prouvés par écrit.

Si le débat était ouvert sous l’empire du droit antérieur, les auteurs s’accordent aujourd’hui à dire qu’il n’a plus lieu d’être au regard de la nouvelle formulation des textes.

L’article 1359 du Code civil, bien qu’appartenant à un chapitre traitant de la preuve des obligations, prévoit que l’exigence de preuve par écrit s’applique à « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret ».

Le texte n’opère aucune distinction, il vise, par principe, tous les actes juridiques quelle que soit leur nature, pourvu qu’ils portent sur un montant supérieur à 1500 euros.

Sont donc soumis à l’exigence de preuve par écrit, tant le contrat, que l’engagement unilatéral de volonté ou encore l’acte produisant un effet extinctif (résiliation) ou déclaratif (partage).

Quid des contrats réels ? des quasi-contrats ?

?Les difficultés qui tiennent à la qualification d’acte

Il est certaines opérations dont la qualification interroge en raison de la difficulté rencontrée à déterminer si elles relèvent de la catégorie des actes juridiques ou des faits juridiques.

- Le paiement

- Bien que le paiement soit une opération courante, sa nature a été particulièrement discutée en doctrine.

- La question s’est, en effet, posée de savoir s’il s’agissait d’un acte juridique ou d’un fait juridique.

- La qualification du paiement comporte deux enjeux :

- Premier enjeu : le mode de preuve

- Si le paiement s’apparente à en un acte juridique, alors la preuve est soumise à l’exigence de la production d’un écrit (art. 1359 C. civ.)

- Si le paiement s’apparente à un fait juridique, alors la preuve est libre ; elle peut donc être rapportée par tout moyen (art. 1358 C. civ.)

- Second enjeu : la capacité juridique

- Si le paiement s’apparente à un acte juridique, sa validité est subordonnée à la capacité juridique du solvens et de l’accipiens

- Si le paiement s’apparente à un fait juridique, il est indifférent que le solvens ou l’accipiens soient capables : il produira ses effets y compris lorsqu’il aura été réalisé par un incapable

- Dans le cadre du débat qui a opposé les auteurs sur la nature du paiement, deux thèses ont émergé :

- La thèse de l’acte juridique

- Selon cette thèse, le paiement s’analyserait en une convention conclue entre le solvens (celui qui paye) et l’accipiens (celui qui est payé) aux fins d’éteindre l’obligation originaire.

- Bien que séduisante, cette thèse ne permet pas de rendre compte de l’hypothèse – fréquente – où le paiement est effectué par un tiers.

- Elle ne permet pas non plus d’expliquer le cas où le débiteur peut contraindre le créancier à accepter le paiement par voie de mise en demeure (art. 1345-3 C. civ.).

- La thèse du fait juridique

- Selon cette thèse, le paiement tirerait ses effets de la loi et non de la volonté du débiteur.

- Si donc le paiement produit, tantôt un effet extinctif, tantôt un effet subrogatoire, ce n’est pas parce que les parties intéressées à l’opération l’ont voulu, mais parce que la loi le prévoit.

- Entre ces deux thèses, la Cour de cassation a opté pour la seconde.

- Dans un arrêt du 6 juillet 2004, elle a jugé en ce sen que « la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens » (Cass. 1ère civ. 6 juill. 2004, 01-14.618).

- Par suite, à l’occasion de la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le législateur a validé cette approche en insérant un article 1342-8 dans le Code civil qui dispose que « le paiement se prouve par tout moyen. »

- Est-ce à dire que le débat est clos et que le paiement doit, désormais, être regardé comme un fait juridique ? Le texte ne le précise pas.

- Si l’on se focalise sur les modalités de preuve du paiement, une réponse positive s’impose. Dans la mesure où la preuve est libre, le paiement s’apparenterait à un fait juridique.

- Si, en revanche, on se tourne vers ses conditions de validité, il y a lieu d’être plus nuancé.

- L’article 1342-2 du Code civil exige en effet que celui qui reçoit le paiement dispose de sa pleine capacité juridique. À défaut, le paiement n’est pas valable, sauf à ce que le créancier incapable en ait tiré profit.

- La compensation

- La compensation est définie à l’article 1347 du Code civil comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ».

- Bien que son régime ait été réformé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les nouveaux textes ne disent rien sur sa nature.

- À cet égard, elle est souvent présentée comme consistant en un double paiement.

- Compte tenu de ce que le paiement se prouve désormais par tout moyen, faut-il en déduire qu’il en va de même pour la compensation ?

- Les auteurs suggèrent de distinguer selon que la compensation est légale ou conventionnelle.

- Lorsqu’elle procède d’un accord entre les parties, dans les conditions de l’article 1348-2 du Code civil, il est certain qu’elle est soumise à l’exigence de la preuve par écrit à l’instar de n’importe quel contrat, à tout le moins lorsque les créances réciproques en jeu portent sur un montant supérieur à 1500 euros.

- Lorsque, en revanche, la compensation est d’origine légale, le doute est permis.

- Dans cette hypothèse, elle s’opère de plein droit par l’effet de la loi.

- Pour cette raison, elle s’apparenterait à un fait juridique, faute d’avoir été voulue par les parties.

- La volonté de ces dernières n’est toutefois pas étrangère à l’opération.

- En effet, pour que la compensation légale produise ses effets, encore faut-il qu’elle ait été invoquée par la personne qui s’en prévaut.

- L’article 1347, al. 2e du Code civil prévoit en ce sens que la compensation « s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».

- Cette exigence était-elle suffisante pour conférer à la compensation légale la qualification d’acte juridique ?

- Nous ne le pensons pas. Reste que la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur cette question.

b. Le montant de l’acte juridique

?Principe

L’article 1359, al. 1er du Code civil n’impose la preuve par écrit que pour les seuls actes juridiques « portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret ».

Il convient alors de se reporter au décret n°80-533 du 15 juillet 1980, modifié à plusieurs reprises, afin de déterminer le seuil au-delà duquel la preuve par écrit est exigée.

Tandis que le texte originel avait fixé ce seuil à 5000 francs, il a été porté à 800 euros par le décret n° 2001-476 du 30 mars 2001 consécutivement au passage du franc à l’euro.

Considérant que ce montant était trop faible, compte tenu de l’inflation, il a été relevé, peu de temps après, par le décret n° 2004-836 du 20 août 2004, à 1500 euros.

Aussi, le texte réglementaire prévoit désormais que « la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du Code civil est fixée à 1 500 euros. »

La fixation de ce seuil procède de la volonté du législateur d’exclure du domaine de l’exigence de la preuve par écrit les actes de la vie courante. Cette exclusion avait déjà été prévue par l’ordonnance de Moulins qui avait fixé le seuil à « cinquante francs ».

Les actes juridiques de la vie courante peuvent ainsi se prouver par tout moyen. Ils ne requièrent pas la préconstitution d’un écrit.

La règle est heureuse ; elle favorise la fluidité des échanges économiques. Il serait inenvisageable, sinon inutile de contraindre les agents à régulariser un écrit pour les actes portant sur des sommes modiques qu’ils accomplissent au quotidien, parfois plusieurs fois par jour (achats de produits alimentaires, de vêtements ou encore de loisirs).

L’exigence d’établissement d’un écrit se justifie en revanche lorsque l’acte juridique porte sur une somme importante, soit inférieure à 1500 euros. Dans cette hypothèse, les parties seront plus portées à saisir le juge en cas de litige.

Or la meilleure solution pour prévenir un procès c’est, comme affirmé par Bentham, de se préconstituer une preuve afin d’être en mesure « d’établir de manière incontestable le droit qui est attaqué ».

?Mise en œuvre

La fixation d’un seuil au-delà duquel la production d’un écrit est exigée aux fins de prouver un acte juridique ne permet pas de mettre en œuvre la règle.

En effet, pour déterminer la nature de la preuve à rapporter en présence d’un acte juridique encore faut-il définir les modalités de calcul du seuil visé par le législateur.

En cas de litige, doit-on prendre en compte le montant de la créance dont se prévaut le demandeur ou celui initialement stipulé dans l’acte ? Par ailleurs, faut-il inclure les intérêts et autres accessoires de la créance litigieuse ou s’en tenir au principal ? Quid, en outre, du moment de l’évaluation du montant de créance ?

Sous l’empire du droit antérieur, le Code civil prévoyait un certain nombre de règles de calcul du seuil.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve n’a conservé que celles énoncées aux troisième et quatrième alinéas des articles 1343 et 1344 du Code civil en modifiant leur formulation pour plus de clarté et de rigueur.

- Première règle

- L’article 1359, al. 3e du Code civil prévoit que « celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. ».

- Il s’infère de cette disposition que les parties ne peuvent pas contourner l’exigence de production d’un écrit en ajustant le montant de leur demande de telle sorte que celui-ci serait inférieur au seuil réglementaire.

- Il se déduit de cette règle que pour déterminer si ce seuil est dépassé il y a lieu de prendre en considération, non pas le montant de la demande du plaideur, mais le montant de la créance stipulé dans l’acte initial.

- Autrement dit, il convient de se placer au moment de la formation de l’acte pour évaluer le montant de la créance litigieuse.

- La raison en est que c’est à ce moment précis du processus contractuel qu’il y a lieu pour les parties de décider si la préconstitution d’un écrit est ou non nécessaire.

- À cet égard, la Cour de cassation avait statué en ce sens dans un arrêt du 17 novembre 2011.

- Dans cette décision elle avait, en effet, jugé que pour déterminer si l’objet du contrat avait une valeur inférieure ou supérieure au seuil réglementaire de 1500 euros il convenait de se positionner « au jour de la naissance de l’obligation » (Cass. 1ère civ. 17 nov. 2011, n°10-25.343).

- Pratiquement cela signifie que, en cas d’action en responsabilité contractuelle engagée par une partie contre l’autre, il y aura lieu de tenir compte, non pas du montant des dommages et intérêts réclamés, mais du montant de l’obligation principale stipulée au contrat au jour de sa formation.

- De la même façon, l’application de la règle énoncée à l’article 1359, al. 3e du Code civil conduit à ne pas tenir compte des intérêts éventuellement produits par la créance et/ou des pénalités attachées pour déterminer si celle-ci excède le seuil réglementaire.

- Dans la mesure où, au jour de la naissance de l’obligation, elle n’a, par hypothèse, pas pu produire d’intérêts, ni être assortie de pénalités, seul le principal de la créance doit être pris en compte dans son évaluation.

- Seconde règle

- L’article 1359, al. 4e du Code civil prévoit que celui dont la demande, même inférieure au seuil réglementaire, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

- Ainsi, il importe peu que le solde restant dû de la créance soit inférieur au seuil réglementaire.

- Afin de déterminer si ce seuil est atteint, il y a lieu de tenir compte de la créance initiale prise dans sa globalité.

- Cette règle a été instituée par le législateur afin d’empêcher que, par le jeu d’un fractionnement de la créance litigieuse, une partie puisse se soustraire à l’exigence d’écrit.

?Exceptions

Par dérogation à l’exigence de production d’un écrit pour la preuve des actes dont le montant est supérieur à 1500 euros, il est un certain nombre de dispositions légales qui imposent la preuve littérale quel que soit le montant de l’acte litigieux.

Au nombre de ces dispositions, on compte celles relatives notamment à :

- La transaction

- L’article 2044, al. 2e du Code civil prévoit que « ce contrat doit être rédigé par écrit. »

- Le contrat d’assurance

- L’article L. 112-3 du Code des assurances prévoit que « le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. »

- Dans un arrêt du 2 mars 2004, la Cour de cassation a déduit de cette disposition que « la preuve de la conclusion du contrat d’assurance ne peut résulter que d’un écrit émanant de la partie à laquelle on l’oppose » (Cass. 1ère civ. 2 mars 2004, n°00-19.871).

- Le contrat de représentation, d’édition et de production audiovisuelle

- L’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que ce type de contrat doit nécessairement être constaté par écrit.

- Cession de parts sociales

- L’article L. 221-14 du Code de commerce prévoit que, pour les sociétés en nom collectif « la cession des parts sociales doit être constatée par écrit ».

- Il en va de même pour les sociétés à responsabilité limitée (art. L. 223-17 C. com.)

Pour tous ces contrats, le montant de leur objet est indifférent. Leur preuve ne peut être rapportée qu’au moyen d’un écrit.

2. Les actes juridiques non visés par l’exigence de preuve par écrit

Nonobstant la formulation générale de la règle énoncée à l’article 1359, al. 1er du Code civil, il est un certain nombre de cas où la production d’un écrit n’est pas exigée pour établir un acte juridique, de telle sorte que la preuve peut être rapportée par tout moyen :

- Les actes juridiques dont le montant est inférieur au seuil réglementaire

- Dans la mesure où la production d’un écrit est exigée pour les seuls actes dont le montant est supérieur à 1500 euros, cela signifie, a contrario, que les actes dont le montant est inférieur à ce seuil ne sont pas soumis à l’exigence de preuve littérale.

- Aussi, pour ces actes la preuve est libre ; elle peut donc être rapportée par tout moyen.

- Les actes de commerce

- L’article L. 110-3 du Code de commerce prévoit que « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi »

- Il ressort de cette disposition que la preuve des actes de commerce ne requiert pas la production d’un écrit, quand bien même l’acte porterait sur un montant supérieur au seuil réglementaire visé par l’article 1359, al. 1er du Code civil.

- Pour que la preuve soit libre encore faut-il que deux conditions cumulatives soit remplies :

- Première condition

- L’acte litigieux doit présenter un caractère commercial.

- Pour mémoire, il existe trois sortes d’actes de commerce :

- Les actes de commerce par nature, soit ceux portant sur les opérations visées aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce et qui, pour présenter un caractère commercial, doivent nécessairement être accomplis de façon répétée et à des fins spéculatives

- Les actes de commerce par la forme, soit ceux dont la commercialité ne dépend ni de la qualité de la personne qui les accomplis, ni de leur finalité ou de leur répétition

- Les actes de commerce par accessoire, soit ceux, quelle que soit leur nature, dont l’accomplissement se rattache à une opération commerciale principale

- Seconde condition

- Pour que le plaideur auquel il appartient de prouver un acte de commerce ne soit pas soumis à l’exigence d’écrit, le défendeur doit endosser la qualité de commerçant.

- En effet, si l’article L. 110-3 du Code de commerce prévoit que les actes de commerce peuvent être prouvés par tous moyens, le texte précise que la règle ne joue que pour les seuls actes accomplis « à l’égard des commerçants ».

- Aussi, dans l’hypothèse où le défendeur n’endosserait pas la qualité de commerçant, la preuve de l’acte de commerce requerra la production d’un écrit, à tout le moins pour le demandeur.

- On parlera alors d’acte de mixte.

- Un acte est dit mixte, lorsqu’il présente un caractère commercial à l’égard d’une partie et un caractère civil à l’égard de l’autre partie.

- Dans cette hypothèse, le régime probatoire applicable est asymétrique :

- Les actes relevant de la compétence du juge prud’homal

- En matière prud’homale, il est de jurisprudence constante que la preuve est, par principe, libre (Cass. soc. 27 mars 2001, n°98-44.666)

- La raison en est l’impossibilité morale résultant du rapport de subordination existant entre l’employeur et le salarié.

- C’est pourquoi, il est admis que les faits allégués soient établis par tous moyens.

- À cet égard, régulièrement la Cour de cassation rappelle qu’en matière prud’homale, « les juges du fond apprécient souverainement la portée et la valeur probante des éléments qui leur sont soumis » (Cass. soc. 10 juin 1965 ; Cass. soc. 13 févr. 2013, n°11-26.098).

- Les actes dont se prévalent les tiers

- Principe

- En application du principe de l’effet relatif des conventions, le contrat ne produit d’effets qu’entre les parties (art. 1199 C. civ.).

- Est-ce à dire que les tiers ne pourraient pas s’en prévaloir ? Dans l’affirmative, comment prouver l’acte juridique qu’un tiers souhaiterait opposer aux parties ?

- Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1200 du Code civil.

- Cette disposition prévoit que les tiers peuvent se prévaloir de la situation juridique créée par le contrat « notamment pour apporter la preuve d’un fait ».

- Ainsi, est-il admis qu’un tiers puisse opposer à des contractants l’existence ou le contenu de l’acte qu’ils ont conclu.

- En pareille hypothèse, il est de jurisprudence constante que la preuve est libre.

- La raison en est que pour les tiers, le contrat conclu entre les parties constitue un fait juridique.

- Pour cette raison, la preuve de l’acte par le tiers peut être rapportée par tous moyens.

- Dans un arrêt du 25 novembre 1970, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’ancien article 1341 du Code civil, que « les règles édictées par ce texte, relativement à la preuve des actes juridiques, ne concernent que les parties auxdits actes, et qu’il est permis aux tiers d’établir leur existence par tous moyens de preuve » (Cass. 1ère civ. 25 nov. 1970, n°69-10.893).

- Dans un arrêt du 30 juin 1980, la Chambre commerciale a encore affirmé que « la défense de prouver par témoins ou par présomptions contre et outre le contenu à l’acte ne concerne que les parties contractantes et qu’il est permis au tiers de contester par ces modes de preuves la sincérité des énonciations contenues dans les écrits qu’on leur oppose » (Cass. com. 30 juin 1980, n°79-10.623).

- La Première chambre civile a rappelé plus récemment cette règle dans un arrêt du 3 juin 2015.

- Aux termes de cette décision, elle a décidé, s’agissant d’un contrat de mandat, que « le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n’est pas partie » (Cass. 1ère civ. 3 juin 2015, n°14-20.518).

- À l’inverse, lorsqu’une partie à l’acte souhaite, en application de l’article 1200 du Code civil, opposer à un tiers « la situation judiciaire créée par le contrat », la Cour de cassation juge que s’il « est permis aux tiers de contester par tous modes de preuve la sincérité des énonciations contenues dans les écrits qu’on leur oppose » ; en revanche « il appartient aux parties à un acte d’en rapporter la preuve contre les tiers dans les termes du droit commun » (Cass. 3e civ. 15 mai 1974, n°73-12.073).

- Autrement dit, y compris lorsqu’ils cherchent à opposer l’acte juridique qu’ils ont conclu à un tiers, les contractants sont soumis à l’exigence de preuve par écrit.

- Domaine

- Seuls les tiers à l’acte ne sont pas soumis à l’existence de production d’un écrit s’agissant de la preuve de son existence et de son contenu.

- Encore faut-il que l’on s’entende sur la notion de tiers.

- Une première approche conduit à exclure de la qualification de tiers toutes les personnes qui ne sont pas partie à l’acte, soit qui n’y ont pas adhéré.

- Cette approche est toutefois trop restrictive

- Il est, en effet, certaines personnes qui, si au moment de la conclusion de l’acte, endossaient la qualité de tiers, peuvent, après coup, endosser la qualité de partie.

- Tel est le cas du cessionnaire qui se substitue à l’une des parties initiales.

- Il en va de même des ayants-cause universels ou à titre universels, soit des héritiers des parties, lesquels ont vocation à « continuer » la personne du défunt : la mort saisit le vif.

- Par exception, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 18 avril 1989 que « les héritiers réservataires sont admis à faire la preuve d’une donation déguisée de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens et même à l’aide de présomptions » (Cass. 1ère civ. 18 avr. 1989, n°87-10.388).

C) La portée du principe

?La preuve de l’existence et du contenu de l’acte

L’exigence de preuve littérale vaut, tant s’agissant d’établir l’existence de l’acte, que son contenu.

- La preuve de l’existence de l’acte juridique

- Lorsque c’est l’existence même de l’acte juridique qui est contestée, il est admis qu’il y a lieu de faire application de l’article 1359 du Code civil : la production d’un écrit est donc exigée.

- Il est certains arrêts qui ont toutefois pu laisser penser le contraire.

- Dans un arrêt du 19 octobre, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que l’existence d’un contrat d’entreprise était établie compte tenu de ce que le maître d’ouvrage avait réceptionné la facture qui lui avait été adressée par l’entrepreneur et qu’il avait laissé les travaux s’exécuter.

- Dans cette affaire, la preuve est ainsi tirée de l’acceptation tacite et de l’exécution des travaux, sans qu’aucun écrit constatant le contrat litigieux n’ait été produit aux débats (Cass. 3e civ. 19 oct. 1971, n°70-11.510).

- Faut-il en déduire que la preuve de l’existence d’un contrat peut être rapportée par tout moyen, dès lors qu’il est établi qu’un échange des volontés est bien intervenu entre les parties ?

- À l’analyse, quand bien même la validité d’un contrat n’est pas subordonnée à l’établissement d’un écrit et que, à ce titre, il est admis qu’il puisse être formé de manière tacite, la preuve de son existence demeure cependant toujours – sauf exceptions – soumise à l’exigence de preuve littérale.

- Comment expliquer dès lors certaines décisions entreprises par la Cour de cassation qui admettent que l’existence d’un contrat puisse être rapportée par tout moyen ?

- Pour Gwendoline Lardeux, l’explication réside dans le caractère supplétif de l’article 1359 du Code civil.

- Cette disposition n’étant pas d’ordre public, le juge n’est pas tenu de relever d’office la règle prescrivant l’exigence de production d’un écrit pour faire la preuve d’un acte juridique.

- Or dans aucune des affaires où l’existence du contrat est réputée établie sur la base de la seule attitude des parties, ces dernières ne s’étaient prévalues de l’exigence de preuve littérale.

- Pour cette raison, il n’y aurait pas d’incohérence dans la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle statue au regard des moyens soulevés par les plaideurs.

- La preuve du contenu de l’acte juridique

- La production d’un écrit n’est pas seulement exigée pour établir l’existence d’un acte juridique, elle est également requise pour prouver son contenu.

- Bien que cette exigence ne soulève, a priori, aucune difficulté d’application la jurisprudence n’a pourtant pas toujours eu la même position sur ce point.

- Dans un premier temps, la Cour de cassation estimait, en effet, que dès lors que l’existence de l’acte juridique n’était pas contestée, la preuve de son contenu pouvait être rapportée par tout moyen.

- Dans un arrêt du 20 janvier 1969, elle a jugé en ce sens s’agissant d’un contrat d’entreprise que « l’existence de la commande et de la livraison n’étant pas déniée, il est possible de prouver par tous moyens le contenu même du contrat et notamment le prix convenu entre les parties qu’aucun écrit n’était venu préciser » (Cass. 1ère civ. 20 janv. 1969).

- Dans un second temps, la Cour de cassation est revenue sur sa position en estimant que l’établissement de l’existence d’un acte juridique était sans incidence sur l’exigence de preuve par écrit s’agissant de son contenu.

- Dans un arrêt du 13 mai 2004, elle a ainsi affirmé, à propos d’un contrat d’assurance, « que le fait que l’assuré apporte la preuve de l’existence d’un contrat ne le dispensait pas de l’obligation d’apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci » (Cass. 2e civ. 13 mai 2004, n°03-10.964).

?La preuve des irrégularités frappant l’acte et de l’exécution des obligations

- Les irrégularités frappant l’acte

- Les vices du consentement

- Il est admis que la preuve des vices du consentement (erreur, dol ou violence), affectant la validité d’un acte juridique est libre.

- La raison en est qu’il s’agit là de faits juridiques (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 26 janv. 1972, n°69-14.771).

- Dans ces conditions, ce sont les dispositions de l’article 1358 du Code civil qui s’appliquent.

- Dans un arrêt du 23 février 1994, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « un vice du consentement, tel que l’erreur ou le dol, constitue un simple fait extérieur à l’acte notarié, de telle sorte qu’en principe sa preuve est libre et peut s’administrer par tous moyens » (Cass. 1ère civ. 23 févr. 1994, n°91-20.189).

- L’illicéité de l’acte

- Lorsqu’un acte est frappé d’illicéité, il est de jurisprudence constante que la preuve peut être rapportée par tous moyens.

- La raison en est que la cause de l’illicéité de l’acte réside le plus souvent dans des circonstances extérieures à l’acte, soit dans des faits juridiques.

- Dans un arrêt du 24 février 1960 la Cour de cassation a par exemple indiqué que « le caractère illicite de la cause d’une obligation peut être établi par tout mode de preuve, notamment par simples présomptions » (Cass. soc. 24 févr. 1960).

- L’exécution des obligations résultant de l’acte

- Il est admis que la bonne exécution des obligations résultant de l’acte est soumise au régime de la preuve libre.

- Là encore, l’exécution d’une obligation, bien que contractuelle, s’analyse en un fait juridique.

- Ainsi a-t-il été décidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 1997 que la preuve de l’exécution de l’obligation d’information dont est débiteur un médecin peut être rapportée par tous moyens (Cass. 1ère civ. 14 oct. 1997, n°95-19.609).

- Dans un arrêt du 3 février 1998, elle a encore jugé que « la preuve du conseil donné, qui incombe au notaire, peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l’acte que le notaire a instrumenté » (Cass. 1ère civ., 3 févr. 1998, n° 96-13.201).

Si la preuve des irrégularités frappant l’acte et de l’exécution des obligations en résultant peut, en principe, être rapportée par tous moyens, tel plus le cas lorsqu’il s’agit de prouver un fait qui est de nature à contredire les termes de l’acte.

Lorsque, en effet, il s’agit de prouver contre un acte juridique, conformément à l’article 1359, al. 2e du Code civil, la preuve doit nécessairement se faire au moyen de la production d’un écrit.

II) La preuve outre et contre l’acte juridique

A) Principe

L’article 1359, al. 2 du Code civil prévoit que « il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. »

Il ressort de cette disposition que dès lors qu’un acte juridique est prouvé au moyen d’un écrit, les énonciations figurant dans ce dernier – pris en tant qu’instrumentum – ne pourront être contredites ou complétées que par la production d’un autre écrit.

Plus précisément, cette exigence joue, dit le texte, lorsqu’il s’agit de prouver « outre ou contre un écrit établissant un acte juridique ».

La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « prouver outre ou contre un écrit ».

- La preuve outre un écrit

- Il s’agit de la preuve qui vise à établir que toutes les stipulations de l’acte juridique litigieux ne se retrouvent pas dans l’écrit produit.

- Prouver outre un écrit consiste ainsi à en compléter les vides et à établir ce qu’il ne dit pas

- En application de l’article 1359, al. 2e du Code civil, seule la production d’un autre écrit qui constaterait les stipulations manquantes sera alors admise.

- La preuve contre un écrit

- Il s’agit de la preuve qui vise à contredire une ou plusieurs énonciations figurant dans l’écrit produit :

- Soit parce qu’elles ne seraient pas conformes aux termes de l’acte juridique conclu entre les parties

- Soit parce qu’elles ne rendraient pas compte de la véritable nature de l’acte, tel qu’il résulterait de l’accord conclu entre les parties

- Autrement dit, prouver contre un écrit c’est établir que les énonciations figurant dans l’instrumentum versé aux débats ne reflèteraient pas la réalité de l’accord passé entre les parties.

Qu’il s’agisse de prouver contre ou outre un écrit, dans les deux cas, l’article 1359, al. 2e du Code civil exige que la preuve soit rapportée par écrit.

À cet égard, la Cour de cassation est régulièrement conduite à faire application de cette règle.

Dans un arrêt du 27 novembre 1967, elle a ainsi censuré une Cour d’appel qui avait admis que la preuve puisse être rapportée par tous moyens s’agissant d’établir la stipulation d’une clause qui ne figurait pas dans l’écrit versé aux débats (Cass. 1ère civ. 27 nov. 1967).

Dans un arrêt du 17 février 2010, la Première chambre civile a encore rappelé qu’un acte authentique qui avait conféré à opération l’apparence d’une donation, alors qu’il s’agissait en réalité d’une vente, ne pouvait être contredit au qu’au moyen de la production autre écrit (Cass. 1ère civ. 17 févr. 2010, n°09-11.455).

On peut enfin évoquer un arrêt du 4 novembre 2011 qui reproche à une Cour d’appel d’avoir admis comme preuve du remboursement d’un prêt consenti par un établissement de crédit une quittance adressée à l’emprunteur à la suite d’une erreur matérielle consécutive à une défaillance de son système informatique, « alors que si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du Code civil » (Cass. 1ère civ. 4 nov. 2011, n°10-27.035).

B) Mise en œuvre

La règle énoncée à l’article 1359, al. 2e du Code civil n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés de mise en œuvre.

?L’indifférence du montant de l’acte litigieux

Dans la mesure où la preuve par écrit n’est exigée que pour les seuls actes juridiques portant sur un montant supérieur à 1500 euros, on pourrait être légitimement en droit de se demander si, par parallélisme des formes, il n’y aurait pas lieu d’appliquer ce seuil s’agissant de prouver contre ou outre un écrit.

À l’analyse, l’article 1359, al. 2e du Code civil l’exclut expressément. Le texte dit, en effet, qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, « même si la somme ou la valeur n’excède pas [le seuil réglementaire] ».

Aussi, peu importe le montant de l’acte litigieux, dès lors que celui-ci a été prouvé par écrit, il ne pourra être contesté qu’au moyen d’un autre écrit.

Au fond, cette règle ne fait que rappeler le principe de supériorité de l’écrit sur les autres modes de preuve (exceptions faites du serment décisoire ou de l’aveu judiciaire qui sont des modes de preuve parfaits et qui, à ce titre, sont toujours admis à pallier l’absence d’écrit).

Bien que l’écrit ne soit pas exigé pour établir un acte juridique portant sur un montant inférieur à 1500 euros, rien n’interdit les plaideurs de produire aux débats une preuve littérale.

Compte tenu de ce que l’écrit est pourvu d’une force probante supérieure aux témoignages et précomptions, il est parfaitement cohérent de considérer que pour combattre un écrit, seul un autre écrit peut être admis.

C’est là le sens l’article 1359, al. 2e du Code civil lorsqu’il précise qu’il est indifférent que la somme ou la valeur de l’acte juridique litigieux « n’excède pas » le seuil réglementaire.

?Exclusion de l’interprétation

Si la preuve outre ou contre un écrit requiert la production d’un autre écrit, tel n’est pas le cas de l’interprétation d’un acte juridique.

Si les deux opérations sont susceptibles de se ressembler, elles ne se ressemblent pas.

En effet, l’interprétation est l’opération qui consiste à conférer une signification aux stipulations d’un acte juridique. Aussi n’a-t-elle vocation à intervenir qu’en présence d’un écrit dont les énonciations seraient obscures et ambiguës.

Prouver outre ou contre un écrit est une opération quelque peu différente.

Il ne s’agit pas de donner un sens à une énonciation qui présenterait un caractère sibyllin. Au contraire, parce que l’énonciation contestée est parfaitement claire, le plaideur chercher à lui ajouter ou à lui retrancher quelque chose dans la mesure où la règle qu’elle exprime n’est pas conforme aux termes de l’accord conclu entre les parties.

Faisait une distinction entre les deux opérations, dans un arrêt du 19 octobre 1964 la Cour de cassation « s’il n’est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu aux actes, cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte, s’il est obscur ou ambigu » (Cass. 1ère civ. 19 oct. 1964).

Ainsi, lorsqu’il s’agit de prouver l’interprétation à donner à l’énonciation d’un écrit, la preuve est libre ; elle peut donc être rapportée par tout moyen.

Cette position qui doit être approuvée a, par suite, été reconduite à plusieurs reprises par la Cour de cassation (Cass. 1ère civ. 26 janv. 2012, n°10-28.356).

En effet, l’opération consistant à interpréter un écrit s’analyse en un fait juridique. Il s’agit de sonder l’interprétation des parties et d’identifier le sens qu’elles ont voulu donner à l’acte juridique litigieux.

Reste que, en pratique, comme souligné par les auteurs « au-delà des mots, la frontière entre la contestation de l’acte et son interprétation est parfois poreuse ».

Tel était notamment le cas dans un arrêt rendu par la Troisième chambre civile le 10 avril 1973 (Cass. 3e civ. 10 avr. 1973, n°71-13.405 ).

Dans cette affaire, les acquéreurs d’une exploitation agricole assignent en justice leurs vendeurs pour défaut de délivrance de l’intégralité des droits afférents à ce bien, spécialement du droit de replantation d’un hectare de vignes provenant de ce que les vendeurs avaient arraché ces vignes

Par un arrêt du 16 juin 1971, la Cour d’appel de Montpellier déboute les acquéreurs de leur demande en dommages et intérêts au motif que les droits invoqués n’étaient mentionnés nulle part dans l’acte notarié produit.

Au soutien de leur demande ils faisaient notamment valoir que les juges du fond ne pouvaient recevoir aucune preuve par témoin contre et outre le contenu de l’acte authentique, dont les termes s’imposaient à eux pour déterminer la volonté des parties.

Tandis que la Cour d’appel avait, en effet, raisonné sur le terrain de l’interprétation de l’acte litigieux, raison pour laquelle elle avait jugé recevable, comme élément de preuve, « la correspondance échangée entre les notaires des parties », les acquéreurs considéraient, quant à eux, que l’opération en jeu visait, non pas à interpréter l’écrit versé aux débats – dont les énonciations étaient parfaitement claires au cas particulier – mais à lui ajouter quelque chose qu’il ne disait pas. Or prouver contre un écrit requiert la production d’un autre écrit.

On voit bien dans cette affaire que la ligne séparant l’interprétation d’un écrit et l’opération consistant à le contester peut être extrêmement ténue. D’où la difficulté de mise en œuvre de la règle énoncée à l’article 1359, al. 2e du Code civil.

?Conflits entre écrits

S’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit que par un autre écrit, cela signifie qu’il est des cas où deux écrits exprimant des clauses contraires, à tout le moins divergentes sont susceptibles d’entrer en conflit.

La question qui alors se pose est de savoir comment régler ce conflit entre écrits ?

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1368 du Code civil qui prévoit que « à défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable. »

Aussi, en cas de production d’écrits par chacune des parties, c’est au juge que revient la charge d’arbitrer et de déterminer quel écrit lui apparaît le plus vraisemblable et doit, en conséquence, primer sur l’autre.

C) Portée

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1341 du Code civil prévoyait que « il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. »

Si l’article 1359, al. 2e du Code civil reprend sensiblement dans les mêmes termes la règle énoncée par l’ancienne disposition, il en simplifie toutefois la formulation.

L’ordonnance du n°2016-131 du 10 février 2016 a notamment abandonné la précision selon laquelle il n’est reçu aucune preuve par témoins « sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ». La raison en est qu’elle n’apportait rien.

Le législateur a, par ailleurs, jugé bon de circonscrire la règle énoncée aux seuls actes « établissant un acte juridique ». Cette précision n’est pas neutre ainsi que nous allons le voir juste après.

En effet, la jurisprudence avait déduit de l’ancienne formulation de l’article 1341 du Code civil que, quelle que soit la mention énoncée dans l’instrumentum produit en justice, elle ne pouvait être contestée qu’au moyen d’un écrit, y compris lorsque cette mention relatait un fait juridique, tel que, par exemple, la cause de l’acte litigieux, la réalisation d’un paiement ou encore l’exécution de travaux.

Dans un arrêt du 23 février 2012, la Cour de cassation a ainsi jugé que « dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l’acte doit être administrée par écrit, dans les conditions prévues par l’article 1341 du Code civil » (Cass. 1ère civ. 23 févr. 2012, n°11-11.230).

Cette position adoptée par la jurisprudence était pour le moins sévère, car elle imposait aux plaideurs de produire un écrit aux fins de prouver un fait juridique, certes relaté dans un acte juridique, mais ne perdant néanmoins pas sa qualification de fait pour autant.

Or la preuve d’un fait juridique est, en principe libre. Tel n’était pas l’avis de la Cour de cassation qui, par une application rigoureuse, sinon rigoriste de l’ancien article 1341 du Code civil, estimait que la preuve de la fausseté d’un fait relaté dans un écrit ne pouvait se faire qu’au moyen d’un autre écrit.

Suite à l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016 ayant porté réforme du droit de la preuve, un débat est né en doctrine sur la portée qu’il y avait lieu de reconnaître à la nouvelle règle énoncée à l’article 1359, al. 2e du Code civil.

Deux thèses s’opposent :

- Première thèse

- Pour une partie de la doctrine, il y aurait lieu de voir dans la nouvelle formulation de l’article 1359, al. 2 du Code civil l’abandon de l’exigence de preuve littérale pour les écrits qui se bornent à relater un fait juridique.

- Cet abandon s’évincerait de la précision « un écrit établissant un acte juridique », ce dont il se déduirait que seraient exclus du domaine de la règle les écrits établissant des faits juridiques.

- Selon cette thèse, le législateur aurait donc fait le choix de préciser dans le nouveau texte que l’exigence de preuve par écrit ne joue que s’il s’agit de prouver contre ou outre un écrit « établissant un acte juridique ».

- Si dès lors, la mention contestée se limite à relater un fait juridique, la preuve littérale ne serait pas exigée ; la preuve pourrait donc être rapportée par tout moyen.

- Seconde thèse

- L’interprétation consistant à dire que l’exigence de preuve littérale aurait été abandonnée, s’agissant de contester un fait relaté dans un écrit, ne fait pas l’unanimité en doctrine.

- Certains auteurs avancent que le sens de la règle énoncée par l’ancien article 1341 du Code civil demeure inchangé, de sorte que la preuve d’un fait juridique relaté dans un acte requiert toujours la production d’un écrit.

- Au soutien de cette position, est invoqué le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016.

- Il est en effet indiqué dans ce rapport que « le second alinéa, également inspiré de l’article 1341, prévoit qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit que par un écrit, et ce quelle que soit la valeur ou le montant sur lequel porte l’obligation en cause, et sa source, acte ou fait juridique ».