La famille n’est pas une, mais multiple. Parce qu’elle est un phénomène sociologique[1], elle a vocation à évoluer à mesure que la société se transforme.

De la famille totémique, on est passé à la famille patriarcale, puis à la famille conjugale. De nos jours, la famille n’est plus seulement conjugale, elle repose, de plus en plus, sur le concubinage[2]. Mais elle peut, également, être recomposée, monoparentale ou unilinéaire.

Le droit opère-t-il une distinction entre ces différentes formes qu’est susceptible de revêtir la famille ? Indubitablement oui. Si, jadis, cela se traduisait par une réprobation, voire une sanction pénale, des couples qui ne répondaient pas au schéma préétabli par le droit canon[3], aujourd’hui, cette différence de traitement se traduit par le silence que le droit oppose aux familles qui n’adopteraient pas l’un des modèles prescrit par lui.

Quoi de plus explicite pour appuyer cette idée que la célèbre formule de Napoléon, qui déclara, lors de l’élaboration du Code civil, que « puisque les concubins se désintéressent du droit, le droit se désintéressera d’eux ». Cette phrase, qui sonne comme un avertissement à l’endroit des couples qui ont choisi de vivre en union libre, est encore valable.

La famille a toujours été appréhendée par le législateur comme ne pouvant se réaliser que dans un seul cadre : le mariage. Celui-ci est envisagé par le droit comme ce qui « confère à la famille sa légitimité »[4] et plus encore, comme son « acte fondateur »[5]. Aussi, en se détournant du mariage, les concubins sont-ils traités par le droit comme formant un couple ne remplissant pas les conditions lui permettant de quitter la situation de fait dans laquelle il se trouve pour s’élever au rang de situation juridique. D’où le silence de la loi sur le statut des concubins.

Il y a bien un texte les concernant s’ils viennent à rompre, mais, celui-ci est tourné vers le mariage, puisque réglant la question de la restitution de la bague de fiançailles[6]. En outre, la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civile de solidarité (pacs) a, certes, inséré à l’article 515-8 du Code civil une définition du concubinage[7]. Toutefois, cette définition n’est que symbolique : elle n’est assortie d’aucun droit, ni d’aucune obligation qui échoirait aux concubins[8]. Bien que l’on puisse relever quelques décisions audacieuses, dans lesquelles les juges ont cherché à faire application, dans le cadre d’une relation de concubinage qu’ils avaient à connaître, de certaines dispositions du régime matrimonial primaire, la jurisprudence de la Cour de cassation a toujours été constante sur ce point : les concubins ne sauraient bénéficier des effets du mariage[9]. Excepté quelques cas marginaux[10], leur situation n’est réglée que par le seul droit commun. Pour les couples qui choisissent de se tenir à l’écart de l’union conjugale, c’est donc un silence juridique qui les attend.

Chapitre 1: La définition du concubinage

Pendant très longtemps, le Concubinage était une situation de fait ignorée du Code civil.

Il a fallu attendre la loi du 15 novembre 1999 pour que la place faite par le droit dans l’ordonnancement juridique au concubinage – c’est-à-dire aucune – évolue.

Ainsi, cette loi a-t-elle introduit un article 515-8 dans le Code civil lequel dispose : « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Dans sa décision du n°99-419 DC du 9 novembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que « cette définition a pour objet de préciser que la notion de concubinage peut s’appliquer indifféremment à un couple formé par des personnes de sexe différent ou de même sexe ; que, pour le surplus, la définition des éléments constitutifs du concubinage reprend celle donnée par la jurisprudence ; que le moyen manque donc en fait »

Au vrai, la définition par le Code civil n’a pas vraiment d’intérêt juridique dans la mesure où le législateur n’a fait produire aucun effet de droit au concubinage : il demeure une situation de fait.

Le régime juridique qui lui est applicable c’est le droit commun.

Aussi, le législateur n’a-t-il fait, en réalité, que reprendre l’essentiel des éléments constitutifs de la définition du concubinage dégagés antérieurement par la Cour de cassation à une exception près : avant 1999 la Cour de cassation déniait aux couples homosexuels le statut de concubins.

Il en résultait que ces derniers étaient systématiquement déboutés de leur demande tendant à bénéficier des mêmes droits que les couples de concubins hétérosexuels (notamment s’agissant des avantages octroyés par certaines sociétés à leurs salariés vivant en concubinage).

Ainsi, la jurisprudence affirmait-elle régulièrement que le concubinage ne pouvait se concevoir en dehors de l’union d’un homme et d’une femme.

Dans un arrêt du 11 juillet 1989, la chambre sociale a par exemple envisagé la vie maritale comme « une situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s’unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu’un couple constitué d’un homme et d’une femme » (Cass. soc. 11 juill. 1989, n°86-10.665).

| Cass. soc. 11 juill. 1989 | |

|---|---|

| Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8e chambre, 27 novembre 1985) de lui avoir refusé la qualité d'ayant droit de Mme X..., qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article 13 de la loi du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale qui dispose que la personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective totale et permanente, a la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, alors tout d'abord, qu'il est constant qu'elle était depuis deux ans sous le toit de son amie, assurée sociale, et se trouvait à sa charge effective et alors surtout que la loi du 2 janvier 1978 portant généralisation de la sécurité sociale a posé le principe d'un droit de protection pour tous de sorte que ses dispositions doivent faire l'objet d'une interprétation extensive ; que la vie maritale prise en considération par l'article 13 de la loi précitée s'entend d'une existence commune et stable entre deux individus en sorte qu'en y ajoutant une condition d'hétérogénéité sexuelle, la cour d'appel lui a apporté une restriction qu'il ne comporte pas ; Mais attendu qu'en se référant dans l'article 13 de la loi du 2 janvier 1978 à la notion de vie maritale, le législateur a par là même entendu limiter les effets de droit, au regard des assurances maladie et maternité à la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme ; Qu'ils étaient fondés à en déduire que Mme Y... ne satisfaisait pas à la condition de vie maritale exigée par la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |

Dans un arrêt du 17 décembre 1997, elle a encore considéré que « le concubinage ne pouvait résulter que d’une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage » (Cass. 3e civ. 17 déc. 1997, n° 95-20.779).

| Cass. 3e civ. 17 déc. 1997 | |

|---|---|

| Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1995), que Mme Z... a donné un appartement à bail à M. X... ; qu'après le décès du locataire, son ami, M. Y..., qui vivait avec lui et était demeuré dans les lieux, a assigné la bailleresse en transfert du bail à son profit ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, publié par décret n° 81-76 du 29 janvier 1981, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe,... ou de toute autre situation ; qu'en estimant que l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que " lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré (...) au concubin notoire (...) qui vivait avec lui depuis au moins 1 an à la date du décès ", ne visait que le cas de concubinage entre un homme et une femme, alors que ce texte ne contient aucune restriction autre que celle tenant à la durée du concubinage, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le concubinage ne pouvait résulter que d'une relation stable et continue ayant l'apparence du mariage, donc entre un homme et une femme, la cour d'appel n'a violé ni l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. |

Cette solution a été reprise par la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt du 17 février 1998.

Aux termes de cette décision, les juges luxembourgeois avaient estimé que « les relations stables entre deux personnes du même sexe ne sont pas assimilées aux relations entre personnes mariées ou aux relations stables hors mariage entre personnes de même sexe » (CJCE 17 févr. 1998, aff. C-249/96).

Il a donc fallu attendre l’adoption de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité pour que l’on reconnaisse qu’un couple de personnes de même sexe puisse vivre en concubinage.

Chapitre II: La preuve du concubinage

Dans la mesure où le concubinage est constitutif d’une situation de fait, conformément à l’article 1358 du Code civil la preuve est libre.

Les concubins peuvent également au cours de leur vie commune demander l’établissement d’un document constatant leur union.

Au nombre de ces documents figurent :

- Le certificat de concubinage

- Il doit être demandé auprès de la Mairie

- Trois conditions sont classiquement exigées :

- La fourniture d’un justificatif d’identité

- L’existence d’une domiciliation commune des demandeurs

- La présence de témoins qui n’ont aucun lien de parenté doivent attester de la véracité du concubinage des demandeurs

- L’acte de notoriété

- L’acte de notoriété est un document dressé selon le cas par un juge d’instance ou un notaire, dans lequel des déclarants attestent qu’un fait est de notoriété publique, c’est-à-dire connu par un grand nombre de personnes, et à leur connaissance personnelle.

- Aussi, afin de prouver la réalité d’une vie maritale, les concubins peuvent solliciter auprès d’un notaire l’établissement d’un acte de notoriété constatant l’existence d’une vie commune

Chapitre 3: Les effets du concubinage

Le concubinage est une situation de fait. La conséquence en est que le droit n’attache aucun effet à cette forme d’union. Aussi, est-ce, par principe, le droit commun qui a vocation à régir les rapports entre concubins.

L’examen des textes et de la jurisprudence révèle toutefois que, ni le législateur, ni les juridictions ne sont restés totalement indifférents à leur sort.

Aussi, compte-on un certain nombre de règles qui régissent les rapports entre concubins.

I) Dans les rapports personnels

A) Principe

Les dispositions relatives au mariage et au pacs n’étant pas applicables aux concubins, dans leurs rapports personnels, aucune obligation ni devoir n’est mis à leur charge.

Ainsi, les concubins ne sont-ils nullement tenus d’observer un devoir de fidélité, de secours, d’assistance ou encore de respect comme ce peut être le cas pour les époux.

B) Exceptions

Par exception, le concubinage confère aux concubins un certain nombre de droits qui, au regard de ceux octroyés aux époux et aux partenaires, demeurent restreints.

- Droits conférés dans le cadre de la conclusion d’un bail d’habitation

- L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue, notamment au profit du concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.

- L’article 15 de cette même loi prévoit que le bailleur est autorisé à donner congé à son locataire lorsqu’il souhaite reprendre le local à la faveur de son partenaire, conjoint ou concubin. Le délai de préavis applicable au congé est alors de six mois

- Droits conférés dans le cadre des relations avec les organismes sociaux

- L’article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale confère au concubin le droit de percevoir une pension de réversion en cas de décès de l’assuré à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle

- L’article L. 361-4 du même code confère encore au concubin le droit de percevoir un capital décès attribué par la caisse primaire d’assurance maladie s’il était, au moment du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.

- L’article L. 3142-12 du Code du travail prévoit enfin que le salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque son concubin présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité

- Droits conférés dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance

- L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que, en principe, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

- Toutefois, l’alinéa 3 de cette disposition précise que l’assureur n’a aucun recours contre notamment toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes

- Cette disposition permet ainsi d’inclure les concubins dans le champ d’application de l’exception.

- Droits conférés dans le cadre de poursuites pénales

- Le Code pénal confère une immunité aux concubins s’agissant de la poursuite de certaines infractions pénales.

- Il en va ainsi :

- pour non-dénonciation de crimes ( 434-1 C. pén.),

- pour recel de malfaiteur ( 434-6 C. pén.)

- pour non-témoignage en faveur d’un innocent ( 434-11 C. pén.)

- La jurisprudence pose toutefois comme condition que le concubinage soit notoire, ce qui implique l’existence d’une vie commune et que la relation de couple soit stable et durable.

- Droits conférés dans le cadre de l’obtention d’un titre de séjour

- L’article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la situation de concubinage constitue un motif d’obtention d’un titre de séjour

- Cette disposition dispose en ce sens que « sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ” vie privée et familiale ” est délivrée de plein droit notamment A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée.»

- Droit conférés dans le cadre d’une démarche de procréation médicalement assistée et prélèvement d’organes

- Sur l’assistance médicale à la procréation

- L’article L. 2141-2 du Code de la santé publique prévoit que pour accéder à l’assistance médicale à la procréation l’homme et la femme formant le couple doivent être :

- vivants

- en âge de procréer

- mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.

- L’article L. 2141-2 du Code de la santé publique prévoit que pour accéder à l’assistance médicale à la procréation l’homme et la femme formant le couple doivent être :

- Sur le prélèvement d’organes

- L’article L. 1231-1 du code de la santé publique prévoit, s’agissant d’un prélèvement d’organes que, par principe, le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.

- Toutefois, l’alinéa 2 dispose que peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur notamment « toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans avec le receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur. »

- Sur l’assistance médicale à la procréation

II) Dans les rapports patrimoniaux

A) Les rapports entre concubins

Contrairement au couple marié, les concubins ne bénéficient d’aucun statut matrimonial, soit de règles qui régissent leurs rapports patrimoniaux.

Il en résulte que ces derniers sont insusceptibles de se prévaloir des règles qui régissent les rapports pécuniaires entre époux.

- Contribution aux charges du ménage

Bien que la vie en couple génère des dépenses communes dont chaque membre va tirer profit, les concubins, à la différence des époux, ne sont pas tenus de contribuer aux charges du ménage conformément à l’article 214 du Code civil.

Cette disposition prévoit pourtant que les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.

Par charges du mariage, il faut entendre toutes les dépenses qui assurent le fonctionnement du ménage (contrairement aux dépenses d’investissement).

Il s’agit, en somme, de toutes les dépenses d’intérêt commun que fait naître la vie du ménage.

Régulièrement, la jurisprudence rappelle que cette disposition n’est pas applicable au couple de concubins.

Dans un arrêt du 19 mars 1991, la Cour de cassation a affirmé en ce sens « qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées » (Cass. 1ère civ. 19 mars 1991).

| Cass. 1ère civ. 19 mars 1991 | |

|---|---|

| Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel (Versailles, 18 juillet 1988) d'avoir rejeté sa demande, en vue de répartir, entre lui et Mme Y..., les dépenses de vie courante respectivement exposées, par chacun d'eux, durant la période de leur concubinage, en retenant qu'ils y avaient participé à proportion de leurs ressources personnelles et qu'il n'y avait donc pas lieu à comptes de ce chef, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils se trouvaient dans une situation de fait non légalement réglementée, de sorte qu'en constituant entre eux une contribution aux charges de la vie commune, à proportion de leurs ressources, ainsi qu'il est dit à l'article 214 du Code civil, non applicable aux concubins, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état d'un accord tacite entre les intéressés sans autrement justifier cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que sont demeurées sans réponse les conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir que les acquisitions réalisées durant la communauté de vie avaient été réparties au profit de celui qui en était détenteur, ou par l'attribution faite lors du partage consécutif à la rupture ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que c'est dès lors à bon droit, sans avoir à répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche du moyen qui sont inopérantes, que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'établir, à ce sujet, un compte entre les parties ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |

Dans un arrêt plus récent du 31 janvier 2006, la haute juridiction a encore estimé, bien qu’ayant relevé qu’un concubin avait participé au financement du bien indivis acquis par sa concubine dans des proportions supérieures à celle-ci que, dans la mesure où aucune disposition légale ne règle la contribution aux charges du ménage de la vie commune des concubins, ces derniers n’ont droit à aucune indemnité à ce titre.

| Cass. 1ère civ. 31 janv. 2006 | |

|---|---|

| Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles 214, 220 et 815 du Code civil ; Attendu que, pour fixer à égalité les parts respectives de M. X... et de Mme Y... dans l'actif de l'indivision ayant existé entre eux, liquidée après la vente du bien immobilier qu'ils avaient acquis indivisément, l'arrêt attaqué retient que la mention à l'acte d'achat de celui-ci suivant laquelle cette acquisition avait été faite "par égale parts entre eux" révélait leur commune intention d'être indivisaires à égalité, sans tenir compte de l'origine des fonds ayant servi à cette acquisition, la participation de Mme Y... à la vie du ménage pendant seize ans ayant constitué une contribution réelle, bien que non quantifiable en espèces, au financement de ce bien ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il était établi que M. X... avait participé au financement du bien indivis dans des proportions supérieures à celles de Mme Y... et que, d'autre part, aucune disposition légale ne règle la contribution aux charges du ménage de la vie commune des concubins, lesquels n'ont droit à aucune indemnité à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; |

Il ressort de cette jurisprudence que, en l’absence de statut juridique, les concubins s’exposent à de grands risques en cas de rupture du couple, en particulier s’agissant du partage des biens qu’ils ont acquis au cours de la vie commune.

Aussi, afin de limiter ce risque, il leur est possible de conclure, par exemple, une convention de concubinage.

2. La convention de concubinage

La conclusion d’une convention de concubinage vise à régir les rapports patrimoniaux que les concubins entretiennent entre eux et donc à prévenir toute difficulté susceptible de survenir en cas de rupture de leur union.

Il leur est ainsi possible de prévoir une obligation de contribution aux charges de la vie commune à proportion de leurs facultés respectives, à l’instar de l’article 214 du Code civil. Il peut encore organiser les modalités d’administration de leurs biens.

Si en soi, les conventions de concubinage sont valables, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 20 juin 2006, que son caractère contraignant ne doit pas constituer « un moyen de dissuader un concubin de toute velléité de rupture ».

Pour la première chambre civile, la conclusion d’une telle convention serait « contraire au principe de la liberté individuelle » (Cass. 1ère civ. 20 juin 2006).

| Cass. 1ère civ. 20 juin 2006 | |

|---|---|

| Attendu que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage de 1984 à 2002 ; que de leur union sont nés deux enfants en 1990 et 1996 ; qu'ils ont signé le 1er septembre 1984 une convention de concubinage prévoyant que le concubin qui n'a pas d'emploi ou qui renonce à son emploi pour élever les enfants pourra exiger de l'autre une indemnité égale au moins à la moitié des revenus du travail de son concubin à condition que les enfants soient élevés à son foyer; qu'après leur rupture, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2004) d'avoir déclaré nulle la convention de concubinage conclue le 1er septembre 1984 et d'avoir réduit à 760 euros la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, alors, selon le moyen, que les parents ont la faculté de saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'une convention de concubinage ayant cet objet n'est pas contraire à l'ordre public ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil, ensemble l'article 373-2-7 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention signée par les concubins n'avait pas fixé le montant de la contribution à proportion des ressources de chacun des parents et des besoins des enfants mais à un montant forfaitaire, égal à la moitié des revenus du concubin, susceptible d'une part de placer l'intéressé dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations à l'égard d'autres créanciers d'aliments, et, d'autre part, constituant par son caractère particulièrement contraignant un moyen de dissuader un concubin de toute velleité de rupture contraire au principe de la liberté individuelle, la cour d'appel en a justement déduit que cette stipulation, contraire aux dispositions d'ordre public qui régissent l'obligation alimentaire, était nulle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; |

3. Actes à titre gratuit

==> L’exigence de conformité aux bonnes mœurs

Si, dans l’ancien droit, les libéralités entre concubins étaient prohibées, le silence du Code civil a conduit la jurisprudence à apprécier leur validité en considération du but poursuivi par leur auteur.

Plus précisément, dans l’hypothèse où la libéralité était assortie d’une cause immorale, elle encourait la nullité.

Dans un arrêt du 4 mars 1914, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « les libéralités entre concubins ne sont pas interdites en principe ; elles sont nulles si elles n’ont été que l’exécution d’un pacte immoral » ( req. 4 mars 1914)

Dans un arrêt du 14 novembre 1961, elle a affirmé, dans le même sens, que « le seul fait que l’auteur d’une libéralité entretiendrait avec le bénéficiaire des relations illicites, même adultères ne suffit pas pour invalider l’acte, dès lors que le mobile du disposant, souverainement apprécié par les juges du fond, est étranger à ces relations» ( 1ère civ., 14 novembre 1961)

On peut encore citer une décision du 8 novembre 1982 aux termes de laquelle la Cour de cassation a estimé que devait être annulée une libéralité dont « la cause impulsive et déterminante était la formation, la continuation ou la reprise des relations immorales» ( 1ère civ., 8 nov. 1982).

Il ressort de cette jurisprudence que, pour être valide, la libéralité ne devait pas être consentie pour une cause immorale.

==> L’abandon de l’exigence de conformité aux bonnes mœurs

Dans un arrêt du 3 février 1999, la Cour de cassation a, semble-t-il, abandonné l’exigence de conformité aux bonnes mœurs du but poursuivi par l’auteur d’une libéralité ( 1ère civ. 3 févr. 1999).

Elle a, en effet, jugé que « n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire».

Si l’adultère n’est pas contraire aux bonnes mœurs que reste-t-il de la notion ?

D’où la déduction de la doctrine que la Cour de cassation avait abandonné l’exigence passée, sans doute en raison de l’évolution…des mœurs.

| Cass. 1ère civ. 3 févr. 1999 | |

|---|---|

| Sur le moyen unique : Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil ; Attendu que n'est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire ; Attendu que le 26 octobre 1989, Roger Y... est décédé en laissant à sa succession son épouse et M. Christian Y... qu'il avait adopté ; que par testament authentique du 17 mars 1989, il a, d'une part, révoqué toute donation entre époux et exhérédé son épouse, et, d'autre part, gratifié Mme X... d'une somme de 500 000 francs ; que M. Christian Y... a soutenu que la cause de cette disposition était contraire aux bonnes moeurs ; Attendu que pour prononcer la nullité de la libéralité consentie à Mme X..., la cour d'appel a retenu que la disposition testamentaire n'avait été prise que pour poursuivre et maintenir une liaison encore très récente ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. |

Diversement accueillie par les auteurs, cette solution a été confirmée par la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, dans un arrêt du 29 octobre 2014.

Aux termes de cette décision, la haute juridiction a réaffirmé, au moyen d’une motivation quelque peu différente, que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère »

- Faits

- Dans le cadre d’une relation adultère qu’un époux entretien avec une concubine, il institue cette dernière légataire universelle par acte authentique du 4 octobre 1990

- Demande

- À la mort du testateur, ses héritiers engagent une action en nullité du legs

- Procédure

- En suite de la première décision rendue par la Cour d’appel de Paris en date du 5 janvier 1996, la légataire universelle forme un pourvoi en cassation aux fins de délivrance du legs, les juges du fond n’ayant pas fait droit à sa demande

- Aussi, leur décision est cassée le 25 janvier 2000 par la première chambre civile de la Cour de cassation

- La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 9 janvier 2002 dans le même sens que les premiers juges d’appel par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation.

- Les juges du fond estiment, en effet, que le legs dont était bénéficiaire la requérante était nul dans la mesure où il « n’avait vocation qu’à rémunérer les faveurs» de cette dernière, de sorte qu’il était « contraire aux bonnes mœurs »

- Un pourvoi est alors à nouveau formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, à la suite de quoi l’assemblée plénière

- Solution

- Par un arrêt du 29 octobre 2004, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.

- La haute juridiction considère, dans une décision qui fera date, que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère »

- Ainsi pour l’assemblée plénière, quand bien même le legs avait été consenti à la concubine d’un époux dans le cadre d’une relation adultère, la libéralité en l’espèce ne portait pas atteinte aux bonnes mœurs.

- Depuis les arrêts du 3 février 1999 et du 29 octobre 2004, la validité des libéralités consenties entre concubins n’est donc plus appréciée en considération de la conformité aux bonnes mœurs du but poursuivi.

| Cass. ass. plén., 29 oct. 2004 | |

|---|---|

| Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 900, 1131 et 1133 du Code civil ; Attendu que n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Première Chambre civile, 25 janvier 2000, pourvoi n° D 97-19.458), que Jean X... est décédé le 15 janvier 1991 après avoir institué Mme Y... légataire universelle par testament authentique du 4 octobre 1990 ; que Mme Y... ayant introduit une action en délivrance du legs, la veuve du testateur et sa fille, Mme Micheline X..., ont sollicité reconventionnellement l'annulation de ce legs ; Attendu que, pour prononcer la nullité du legs universel, l'arrêt retient que celui-ci, qui n'avait "vocation" qu'à rémunérer les faveurs de Mme Y..., est ainsi contraire aux bonnes moeurs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; |

B) Les rapports avec les tiers

- Principe : l’absence de solidarité

Dans leurs rapports avec les tiers, il est de jurisprudence constante que les actes accomplis par un concubin n’engagent pas l’autre.

Autrement dit, il n’existe aucune solidarité entre concubins à la différence des époux dont les rapports avec les tiers sont régis par l’article 220 du Code civil.

2. La justification du principe

L’absence de solidarité entre les concubins se justifie pour deux raisons.

==> L’inapplication du principe de solidarité des dettes ménagères aux concubins

Aux termes de l’article 220 du Code civil toute dette contractée par un époux oblige l’autre solidairement dès lors que la dépense a pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

Cela signifie concrètement que lorsqu’un époux contracte avec un tiers, ce dernier peut réclamer le paiement du tout à son conjoint en application du principe de solidarité des dettes ménagères.

La question qui s’est alors posée a été de savoir si cette règle était applicable aux concubins.

Le créancier qui a contracté avec l’un peut-il se retourner contre l’autre en cas de non-paiement de sa créance ?

La jurisprudence a répondu, à plusieurs reprises, par la négative à cette question.

Dans un arrêt du 2 mai 2001, la Cour de cassation a estimé en ce sens que l’article 220 du Code civil « qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en matière de concubinage» ( 1ère civ. 2 mai 2001).

| Cass. 1ère civ. 2 mai 2001 | |

|---|---|

| Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 220 du Code civil ; Attendu que ce texte, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, n'est pas applicable en matière de concubinage ; Attendu que M. Y..., qui vivait en concubinage avec Mlle X..., a souscrit un contrat d'abonnement auprès d'EDF-GDF ; qu'il a laissé des factures impayées et a quitté sa concubine ; qu'après son départ, celle-ci a souscrit un nouvel abonnement à son nom, a régulièrement payé ses factures mais a refusé de régler l'arriéré qui avait été facturé à son ancien concubin ; Attendu que, pour condamner Mlle X... à payer à EDF-GDF la somme de 7 532,83 francs, montant de l'arriéré, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1995, l'arrêt attaqué affirme que, si l'union libre confère des droits de plus en plus nombreux qui rapprochent cette situation du statut du mariage, il convient alors de faire application aux concubins des mêmes obligations que celles des époux quant aux dépenses d'entretien au nombre desquelles figurent les factures de fourniture d'électricité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la seule identité du titulaire du contrat d'abonnement et que le concubin qui vit habituellement sous le même toit engage sa compagne ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. |

La première chambre civile a réaffirmé sa position dans un arrêt du 27 avril 2004 aux termes duquel elle a considéré, au visa des articles 220 et 1202 du Code civil, « qu’aux termes du second de ces textes, la solidarité ne se présume point ; qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée ; que cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ; que le premier, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en cas de concubinage» ( 1ère civ. 27 avr. 2004).

La conséquence en est que la solidarité ne saurait jouer en cas de souscription par le seul concubin d’un prêt, quand bien même sa concubine serait à l’origine des demandes financières.

Il en va de même pour le concubin qui n’était pas signataire du contrat de bail conclu par sa concubine ( 1ère civ., 28 juin 2005).

| Cass. 1ère civ., 28 juin 2005 | |

|---|---|

| Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y... ont cohabité d'avril 1991 à avril 1994, date de leur séparation ; que, durant cette période, M. X... a supporté seul le paiement du loyer et des charges ; qu'il a assigné M. Y... en paiement de sa quote-part ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement des charges de la vie commune engagés par lui au titre d'un contrat moral, alors, selon le moyen, que la personne qui envisage de vivre en concubinage dans un proche avenir peut s'engager par avance auprès de son partenaire à participer aux charges de la vie commune, la preuve de cet accord étant susceptible, eu égard à la nature des relations existant entre les parties, d'être rapportée par tous moyens ; qu'il s'ensuit que la preuve de cet engagement peut notamment résulter de tout écrit émanant de la personne à qui on l'oppose et qu'il importe peu à cet égard que les documents constatant l'existence d'un contrat moral aient été formalisés avant ou après le début de la vie commune, qu'en retenant au contraire, après avoir constaté que MM. X... et Y... avaient vécu ensemble pendant près de trois ans dans le cadre de relations homosexuelles stables et continues ayant pu donner naissance à certaines obligations, que l'engagement de ce dernier à assumer une quote-part des dépenses afférentes à leur vie commune ne pouvait pas être déduit de courriers antérieurs au début de leur vie commune, la cour d'appel a violé les articles 1341 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de l'obligation dont il se prévalait, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les correspondances produites aux débats, imprécises sur l'organisation matérielle de la vie commune, au demeurant antérieures à la cohabitation, n'établissaient pas l'engagement de M. Y... à assurer une quote-part des dépenses et à s'acquitter des charges d'un bail dont il n'était pas signataire ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |

==> L’absence de présomption de solidarité en droit commun

Aux termes de l’article 1310 du Code civil (anciennement 1202) « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas».

Il en résulte que la solidarité entre concubins ne peut jamais être présumée

Cela signifie-t-il qu’elle doit nécessairement être stipulée pour opérer.

Aussi, pour être fondé à se prévaloir de la solidarité entre concubins, il appartiendra au tiers de démontrer qu’elle procède

- Soit d’une règle légale

- Soit d’une stipulation contractuelle

Lorsque, de la sorte, un couple de concubins contracte un prêt, le banquier exigera systématiquement qu’ils s’engagent solidairement.

Il en va de même lorsque les concubins souscriront un contrat de bail.

Si le tiers ne prend pas la précaution de prévoir une clause de solidarité dans le contrat, il s’expose à n’avoir pour débiteur qu’un seul concubin sur les deux.

Cette règle a notamment été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2012.

| Cass. 1ère civ. 7 nov. 2012 | |

|---|---|

| Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1202 du code civil ; Attendu que, prétendant qu'elle avait consenti un crédit à M. X... et à Mme Y... que ceux-ci, qui vivaient en commun, s'étaient solidairement obligés à rembourser, la société Laser Cofinoga les a assignés en remboursement ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal, après avoir constaté que la signature de M. X..., qui contestait avoir souscrit le crédit litigieux, ne figurait pas sur l'acte le constatant, retient que si l'article 220 du code civil n'a pas vocation à recevoir application, M. X... est néanmoins solidairement tenu à remboursement dès lors qu'il avait connaissance du contrat établi à partir d'agissements constitutifs de faux imputables à Mme Y... et de l'utilisation du crédit pour financer des achats pendant la vie commune ; Qu'en se fondant sur de tels motifs impropres à caractériser un engagement solidaire de M. X..., le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition portant condamnation à l'encontre de M. X..., le jugement rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châtellerault ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers ; |

3. Tempérament : la théorie de l’apparence

La jurisprudence admet que dès lors que les concubins ont donné l’apparence d’un couple marié, les tiers sont fondés à se prévaloir de l’article 220 du Code civil, alors même que les concubins sont exclus de son champ d’application (Pour une application de la théorie de l’apparence V. notamment CA Paris, 30 juin 1981 ; CA Pau, 14 mai 2001)

L’invocation de la théorie de l’apparence est cependant subordonnée à la réunion de plusieurs conditions :

- Une situation contraire à la réalité

- Une croyance légitime du tiers

- Une erreur excusable du tiers

- Une imputabilité de l’apparence au titulaire véritable

Chapitre 4: La rupture du concubinage

L’appréhension juridique de la rupture du concubinage suppose d’envisager, d’une part, les modalités de la rupture et, d’autre part, les conséquences de la rupture.

Section 1: Les modalités de la rupture

§1: Le principe : la liberté de rompre

Tout autant que la formation du concubinage n’est subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité, ni à l’observation d’aucune règle, sa rupture est totalement libre.

Le concubinage se distingue ainsi du mariage qui, pour être dissous, suppose que les époux remplissent les conditions – strictes – édictées par la loi.

En dehors des cas de divorce prévus par l’article 229 du Code civil, les époux sont, en effet, privés de la possibilité de mettre un terme à leur union matrimoniale.

Il en va de même, dans une moindre mesure, pour les partenaires qui doivent satisfaire aux exigences posées par l’article 515-7 du Code civil pour dissoudre le pacs.

Le concubinage présente, dès lors, cet immense avantage de pouvoir être rompu librement.

Dans un arrêt du 28 octobre 1996, la Cour d’appel a jugé en ce sens que « l’union libre crée une situation essentiellement précaire et durable, susceptible de se modifier par la seule volonté de l’une ou l’autre des parties » (CA Rennes, 28 oct. 1996)

Philippe Malaurie résume parfaitement l’état du droit lorsqu’il écrit que « en dehors du mariage, chacun est libre de cesser d’aimer celle qu’il a aimée, et de l’abandonner. La règle de l’amour libre est la liberté, ce que, plus juridiquement énonce la règle connue : par lui-même, le concubinage ne fait naître aucune obligation. L’homme n’a point de responsabilité ni d’obligation civiles envers la délaissée »[1].

La conséquence en est que la rupture, en soi, du concubinage ne saurait donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.

Dans un arrêt du 30 juin 1992, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « la rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif » (Cass. 1ère civ. 30 juin 1992).

§2: Tempérament : la rupture fautive

Si, en soi, la rupture du concubinage est libre, les circonstances qui l’entourent sont susceptibles de fonder une action en responsabilité.

Pour que son action prospère, le concubin devra néanmoins rapporter la preuve d’une faute détachable de la rupture.

Dans un arrêt du 3 janvier 2006 la Cour de cassation a affirmé à cet égard que « si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l’allocation de dommages intérêts, il en est autrement lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur » (Cass. 1ère civ. 3 janv. 2006).

| Cass. 1ère civ. 3 janv. 2006 | |

|---|---|

| Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 13 octobre 1943 ; que quelques mois après leur divorce, intervenu au Maroc en 1955, ils ont repris la vie commune ; que M. Y... a quitté le domicile le 9 août 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2003) de l'avoir déclaré responsable de la rupture et de l'avoir condamné à verser à Mme X... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen : 1 / en retenant que M. Y... aurait quitté Mme X... brusquement, alors que l'entourage ne s'y attendait nullement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attitude de Mme X... vis-à-vis de M. Y..., dans leurs relations personnelles et intimes, avait pu rendre intolérable le maintien de leur vie commune et provoquer une rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / en retenant que M. Y... aurait quitté Mme X... brusquement, en profitant de l'absence de celle-ci, sur la foi d'attestations établies par les filles de l'exposant en faveur de leur mère, sans préciser davantage le contenu de ces attestations, et sans permettre ainsi de s'assurer que leurs auteurs auraient personnellement assisté au départ de M. Y... et auraient pu en relater objectivement les conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / subsidiairement, la rupture d'un concubinage ne constituant pas, en elle-même, une faute, le préjudice qui résulte du seul fait de cette rupture n'est pas indemnisable ; que seul un préjudice en rapport direct avec des circonstances particulières, autres que le fait de la rupture, susceptibles de caractériser une faute, peut ouvrir droit à réparation ; qu'en évaluant le préjudice de Mme X... par rapport à la durée de vie commune des parties et de leurs situations respectives après la rupture, quand un tel préjudice serait de toute façon résulté d'une rupture de concubinage même non fautive, et n'était donc pas directement lié aux fautes prétendument commises, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l'allocation de dommages intérêts, il en est autrement lorsqu'il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur ; que la cour d'appel relève, d'une part que M. Y..., en dépit du jugement de divorce dont il s'est ensuite prévalu pour échapper à ses obligations, a continué à se comporter en mari tant à l'égard de son épouse que des tiers, d'autre part que son départ intervenu sans concertation, après quarante ans de vie commune, a été brutal ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des attestations produites, a pu déduire que M. Y... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile et souverainement fixer le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |

Ainsi, la jurisprudence est-elle venue au secours du concubin brutalement délaissé en lui permettant de réclamer l’octroi de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle.

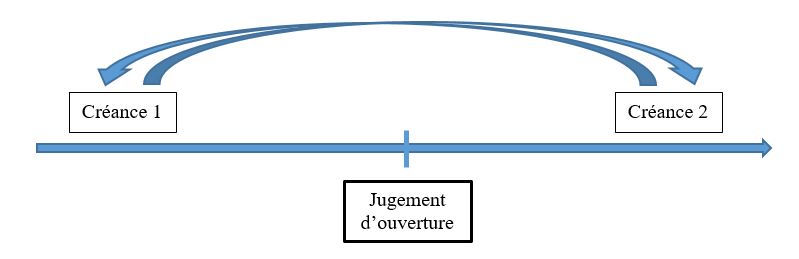

Conformément à l’article 1240 du Code civil pour que la responsabilité civile de l’auteur d’un dommage puisse être recherchée, trois conditions cumulatives doivent être remplies :

- L’existence d’un dommage

- La caractérisation d’une faute

- L’établissement d’un lien de causalité entre le dommage et la faute

![]()

En conséquence, il appartiendra au concubin délaissé d’établir que la rupture dont il est victime était fautive, à défaut de quoi aucune réparation ne peut lui être accordée, fût-ce après de très nombreuses années de vie commune.

L’engagement de la responsabilité civile de l’auteur de la rupture exige donc qu’une faute détachable de la rupture soit prouvée.

Cette faute résidera, le plus souvent, dans les circonstances particulières qui ont entouré la rupture.

Les juridictions ont admis que la rupture pouvait être qualifiée de fautive dans un certain nombre de situations :

- La concubine a été délaissée pendant sa grossesse

- La rupture est intervenue brutalement après de nombreuses années de vie commune

- La rupture procède de propos injurieux de la part du concubin

- La rupture est consécutive à l’agression sexuelle de la fille du couple par le concubin

- Le concubin a abandonné sa compagne et leur enfant, sans leur laisser de subsides

Il ressort de la jurisprudence que, en la matière, tout est affaire d’appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de fait alléguées par les concubins.

Il faudra par ailleurs que celui qui se dit victime d’une rupture fautive du concubinage établisse l’existence d’un préjudice. La Cour de cassation admet que ce préjudice peut être, tant matériel, que moral (V. en ce sens CA Rouen, 29 janv. 2003, n° 00/03964).

La charge de la preuve pèse sur le demandeur, soit sur celui qui engage l’action en responsabilité.

§3: Cas particulier du décès d’un concubin

La question s’est posée en jurisprudence de savoir si en cas de décès accidentel de l’un des concubins, l’autre était fondé à engager la responsabilité de l’auteur du dommage ?

Plus précisément, on s’est demandé si le préjudice du concubin survivant répondait à l’exigence de légitimité à laquelle est subordonnée la réparation du dommage.

- L’exigence de l’établissement d’un lien de droit

- Après avoir estimé en 1863 qu’il n’était pas nécessaire que la victime immédiate et la victime médiate soit unies par un lien de droit pour que le préjudice par ricochet soit réparable, la chambre criminelle a radicalement changé de position dans un arrêt du 13 février 1937 ( crim. 13 févr. 1937). La chambre civile s’est ralliée à cette solution dans un arrêt du 27 juillet 1937 (Cass. civ. 27 juill. 1937)

- Dans cette dernière décision, la Cour de cassation a jugé que « le demandeur d’une indemnité délictuelle ou quasi délictuelle doit justifier, non d’un dommage quelconque, mais de la lésion certaine d’un intérêt légitime juridiquement protégé ».

- L’adoption de cette position par la Cour de cassation a conduit les juges du fond à débouter systématiquement les concubins de leur demande de réparation, dans la mesure où ils ne justifiaient d’aucun d’un lien droit (filiation, mariage) avec la victime immédiate du dommage.

- L’abandon de l’exigence du lien de droit : l’arrêt Dangereux

- La position adoptée par la Cour de cassation en 1937 a finalement été abandonnée dans un célèbre arrêt Dangereux rendu en date du 27 février 1970 par la chambre mixte ( ch. mixte, 27 févr. 1970).

- Dans cet arrêt, la Cour de cassation censure la Cour d’appel qui avait débouté une demanderesse de son action en réparation du préjudice subi suite au décès de son concubin.

- La haute juridiction rompt avec la jurisprudence antérieure en jugeant que, « en subordonnant ainsi l’application de l’article 1382 à une condition qu’il ne contient pas, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

- Dorénavant, il n’est donc plus nécessaire pour la victime par ricochet de justifier d’un lien de droit avec la victime immédiate afin d’obtenir réparation de son préjudice.

- La restriction posée par l’arrêt Dangereux

- La Cour de cassation a, certes, dans l’arrêt Dangereux abandonné l’exigence du lien droit entre la victime immédiate et la victime médiate.

- Elle a néanmoins subordonné la réparation du préjudice par ricochet subi par la concubine à deux conditions :

- Le concubinage doit être stable

- Le concubinage ne doit pas être délictueux

- Ainsi, au regard de l’arrêt Dangereux, si la concubine avait entretenu une relation adultère avec la victime immédiate, le caractère délictueux de cette relation aurait fait obstacle à la réparation de son préjudice

- L’assouplissement de la jurisprudence Dangereux

- La Cour de cassation a très vite infléchi sa position en jugeant que l’existence d’une relation adultère entre la victime immédiate et la victime médiate ne faisait pas obstacle à la réparation du préjudice par ricochet ( crim. 20 avr. 1972).

| Cass. ch. mixte, 27 févr. 1970 | |

|---|---|

| Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil; Attendu que ce texte, ordonnant que l'auteur de tout fait ayant causé un dommage à autrui sera tenu de la réparer, n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation; attendu que l'arrêt attaque, statuant sur la demande de la dame x... en réparation du préjudice résultant pour elle de la mort de son concubin paillette, tue dans un accident de la circulation dont dangereux avait été juge responsable, a infirme le jugement de première instance qui avait fait droit à cette demande en retenant que ce concubinage offrait des garanties de stabilité et ne présentait pas de caractère délictueux, et a débouté ladite dame x... de son action au seul motif que le concubinage ne crée pas de droit entre les concubins ni à leur profit vis-à-vis des tiers; Qu'en subordonnant ainsi l'application de l'article 1382 a une condition qu'il ne contient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de paris, le 16 octobre 1967; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, a ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil. |

Section 2: Les conséquences de la rupture

En théorie, la cessation du concubinage ne devrait emportait aucune conséquence juridique.

Spécialement, comme rappelé régulièrement par la jurisprudence, le statut juridique dont jouissent les époux n’est pas applicable aux concubins.

La conséquence en est que ces derniers ne sauraient se prévaloir des règles qui gouvernent la liquidation du régime matrimonial.

En pratique, toutefois, la rupture du concubinage soulève de nombreuses difficultés, d’ordre juridique, face auxquelles les juridictions ne peuvent pas restées indifférentes.

Par hypothèse, l’existence d’une vie commune va conduire les concubins à acquérir des biens, tantôt séparément, tantôt en commun.

Au moment de cessation du concubinage, il conviendra donc de démêler leurs intérêts et leurs biens qui, parce que s’est instituée entre eux une communauté de vie, se sont entrelacés, voire parfois confondus.

Aussi, la question se posera de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires. En l’absence de régime matrimonial, cette liquidation ne pourra s’opérer que selon les règles du droit commun.

Concrètement, la liquidation du concubinage suppose de surmonter deux sortes de difficultés :

- Première difficulté: la preuve de la propriété des biens

- Seconde difficulté: la réalisation du partage des biens

Sous-section 1: La preuve de la propriété des biens

À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, lors de la cessation du concubinage, la preuve de la propriété d’un bien ne soulèvera de difficulté qu’en cas de dispute, par les concubins, de la qualité de propriétaire.

Dans cette perspective, il est parfaitement envisageable que les concubins se répartissent les biens sans tenir compte des règles qui gouvernent la propriété et notamment faire fi de la question de savoir qui a financé l’acquisition de tel ou tel bien.

C’est donc seulement en cas de désaccord sur la propriété d’un bien que la preuve de la qualité de propriétaire devra être rapportée.

Deux hypothèses doivent être distinguées :

- Le bien revendiqué est assorti d’un titre de propriété

- Deux situations doivent alors être distinguées

- Le bien a été financé par le titulaire du titre de propriété

- Le titre de propriété est un acte qui constate un droit de propriété

- Il permet à celui désigné dans l’acte de justifier de sa qualité de propriétaire

- Le titre de propriété est dressé en cas de vente immobilière, de cession de fonds de commerce et plus généralement en cas d’acquisition d’un droit de propriété ou de créance qui fait l’objet de formalités de publicité

- Aussi la propriété du bien reviendra à celui qui est désigné dans l’acte

- Dans l’hypothèse où les deux concubins sont désignés dans l’acte, le bien sera soumis au régime de l’indivision

- Le bien n’a pas été financé ou seulement partiellement par le titulaire du titre de propriété

- Principe

- Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que le titre prime sur la finance

- Dans un arrêt du 19 mars 2004, la Cour de cassation a estimé que « les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée» ( 1ère civ. 19 mars 2004).

- Ainsi, peu importe que le bien ait été entièrement financé par le concubin qui en revendiqué la propriété.

- La qualité de propriétaire est, en toute circonstance, endossée par le titulaire du titre de propriété.

- Exception

- Dans un arrêt du 2 avril 2014, la Cour de cassation a estimé que, en cas d’intention libérale, le concubin titulaire du titre de propriété n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de propriétaire

- Toute la difficulté sera alors de prouver l’intention libérale qui, selon la première chambre civile, peut se déduire « des circonstances de la cause».

- Principe

- Le bien a été financé par le titulaire du titre de propriété

- Deux situations doivent alors être distinguées

- Le bien revendiqué n’est assorti d’aucun titre de propriété

- En l’absence de titre, rien n’est perdu pour le concubin revendiquant qui pourra toujours rapporter la preuve de la propriété du bien.

- Toutefois, il ne pourra, ni compter sur la présomption de possession s’il souhaite établir la propriété exclusive d’un bien, ni ne pourra se prévaloir d’une présomption d’indivision s’il souhaite prouver la propriété indivise du bien.

- L’inopérance de la présomption de possession

- Aux termes de l’article 2276 du Code civil « en fait de meubles, la possession vaut titre»

- Cela signifie que celui qui exerce la possession sur un bien est réputé en être le propriétaire.

- Cette présomption est, de toute évidence, très pratique pour établir la propriété d’un bien lorsque l’on est muni d’aucun titre ce qui sera presque toujours le cas pour les biens meubles

- La mise en œuvre de cette présomption est toutefois subordonnée à l’établissement d’une possession non équivoque sur le bien.

- En cas de concubinage, il sera, par hypothèse, extrêmement difficile de satisfaire cette condition, dans la mesure où l’existence d’une communauté de vie entre les concubins confère précisément à la possession du bien revendiqué un caractère équivoque.

- D’où la position de la Cour de cassation qui, systématique, refuse de faire jouer la présomption de l’article 2276 à la faveur du concubin revendiquant.

- Aussi, lui appartiendra-t-il de rapporter la preuve de la propriété du bien par tous moyens.

- Pour établir sa qualité de propriétaire, il pourra, notamment, se rapporter aux circonstances qui ont entouré l’acquisition du bien

- Le plus souvent, le juge déterminera la titularité de la propriété du bien disputé en recourant à la méthode du faisceau d’indices.

- Il tiendra notamment compte de l’auteur du financement du bien ou encore de l’existence d’une intention libérale

- Il pourra encore se référer au nom du signataire de l’acte d’acquisition du bien

- L’absence de présomption d’indivision

- Principe

- Il est de jurisprudence constante qu’il n’existe pas de présomption d’indivision entre concubins.

- Dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a considéré, par exemple, s’agissant de la propriété de fonds déposés sur un compte bancaire que « le titulaire d’un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte et qu’il appartient à son adversaire d’établir l’origine indivise des fonds employés pour financer l’acquisition de l’immeuble indivis» ( 1ère civ. 25 juin 2014).

- Dans le même sens la Cour d’appel d’Amiens a jugé dans un arrêt du 8 janvier 2009 qu’il s’infère de l’article 515-8 du Code civil qu’il « n’existe ni indivision, ni présomption d’indivision entre deux personnes vivant en concubinage» (CA Amiens, 8 janv. 2009, n° 08/03128).

- Il en résulte qu’il appartient à celui qui revendique la propriété indivise d’un bien de le prouver.

- La Cour d’appel de Riom a de la sorte considérer « qu’en l’absence de présomption d’indivision entre concubins, le concubin qui est en possession d’un meuble corporel est présumé en être propriétaire et il est admis une preuve par tous moyens concernant la propriété des biens litigieux. » (CA Riom 16 mai 2017, n° 15/01253)

- Exception

- L’absence de présomption d’indivision entre concubins est assortie d’une exception.

- Dans l’hypothèse où aucun des concubins ne parvient à établir qu’il est le propriétaire exclusif du bien revendiqué, celui-ci sera réputé indivis pour moitié (V. en cens CA Lyon, ch. 6, 17 octobre 2013, n°12/04463).

- La présomption d’indivision n’intervient ainsi, qu’à titre subsidiaire.

- Principe

- L’inopérance de la présomption de possession

Sous-section 2: La réalisation du partage des biens

L’identification du propriétaire d’un bien lors de la cessation du concubinage n’est pas la seule difficulté que les concubins doivent surmonter.

La question se posera également de savoir comment procéder à la réalisation du partage des biens.

Autrement dit, selon quelles règles la répartition des biens des concubins doit-elle s’opérer ?

La lecture du Code civil révèle qu’un seul bien a retenu l’attention du législateur : la bague de fiançailles dont le sort est réglé à l’article 1088.

§1: Le principe

En l’absence de règles de répartition des biens, le principe est que les biens acquis, reçus ou crées par un seul des concubins au cours de la vie commune demeurent sa propriété exclusive.

Il en résulte deux conséquences :

- Chaque concubin est réputé propriétaire des biens qu’il a acquis, à charge pour lui d’en rapporter la preuve

- Chaque concubin profite des gains et supporte les pertes de ses activités, sans que l’autre ne puisse se prévaloir d’un quelconque droit, ni être obligé de quelque manière que ce soit

§2: Les correctifs

Bien qu’aucune règle ne régisse la répartition des biens lors de la cessation du concubinage, la jurisprudence autorise, parfois, non sans un brin de bienveillance, les concubins à piocher dans le droit commun, ce, dans le dessein de rétablir un équilibre injustement rompu.

Au nombre des correctifs admis classiquement par les juridictions figurent notamment :

- La société créée de fait

- L’enrichissement injustifié (sans cause)

Toutefois, pace que ces correctifs ne sauraient pallier totalement l’absence – voulu – de statut juridique applicable aux concubins, la jurisprudence demeure extrêmement vigilante quant au respect des conditions d’application des règles invoquées.

Depuis quelques années, d’aucuns s’accordent même à dire que l’on assiste à un resserrement des exigences posées par la Cour de cassation à l’endroit des concubins.

Cela témoigne d’un mouvement jurisprudentiel général qui tend à vouloir stopper toute velléité des concubins qui chercheraient à détourner la finalité des règles dont ils sollicitent l’application aux fins de se doter d’un statut para matrimonial.

I) La société créée de fait

Parfois, l’un des concubins a pu participer à l’activité professionnelle de l’autre sans avoir perçu de rémunération.

Dans cette hypothèse, afin d’obtenir la rétribution qui lui est due en contrepartie du travail fournie, le concubin lésé est susceptible de se prévaloir de la théorie de la société créée de fait, l’intérêt résidant dans le partage des bénéfices en cas de liquidation de la société.

La technique de la société présente, en effet, cet avantage d’attribuer à chaque associé sa part de profit optionnellement à l’apport en numéraire, en nature ou en industrie qu’il a pu effectuer.

L’existence d’une société créée de fait suppose toutefois d’établir la réunion de trois éléments que sont :

- La constitution d’un apport de chaque associé

- L’existence d’une participation aux bénéfices et aux pertes

- Un affectio societatis (la volonté de s’associer)

Dans un arrêt du 3 novembre 2004, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter » (Cass. com. 3 nov. 2004).

Il ressort de cette décision, que non seulement, les trois éléments constitutifs de toute société doivent être réunis pour que les concubins puissent se prévaloir de l’existence d’une société créée de fait, mais encore ces éléments doivent être établis de façon distincte, sans qu’ils puissent se déduire les uns des autres.

| Cass. com. 3 nov. 2004 | |

|---|---|

| Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 décembre 2001), que M. Septime X... et Mme Y... ont vécu ensemble de 1975 à 1993 ; qu'ils ont exploité sur un terrain dont Mme Y... était propriétaire diverses activités commerciales dont celle de bar restaurant ; qu'en 1991, Mme Y... a fait construire sur ce terrain une maison d'habitation ; que le 4 mars 1998, M. X... a assigné Mme Y... en déclaration de propriété pour moitié de l'immeuble, montant de sa part dans la société de fait qui aurait existé entre eux ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une société de fait et ordonné sa liquidation et son partage, alors, selon le moyen : 1 / que la volonté de s'associer est, outre la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes un des éléments essentiels du contrat de société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le bien litigieux avait été acquis au seul nom de Mme Y..., laquelle avait remboursé l'emprunt sur son livret du Crédit Artisanal au moyen des fonds versés en espèces sur ce livret ; que ces constatations excluaient par elles-mêmes la volonté des concubins de s'associer sur un pied d'égalité ; qu'en déduisant pourtant l'existence d'une société de fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la société de fait entre concubins suppose notamment la volonté, chez chacun d'entre eux de contribuer aux pertes, laquelle ne se confond pas avec la participation aux dépenses du ménage ; qu'en se bornant à relever le fait que M. X... se soit porté caution de l'emprunt et les retraits en espèces de Mme Y... sur le compte bancaire de M. X..., circonstances impropres à caractériser l'existence d'une société de fait pour la réalisation d'un projet immobilier commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que l'existence d'une société de fait suppose nécessairement l'existence d'apports réciproques, la volonté commune de participer aux bénéfices et aux pertes ainsi que la volonté de s'associer ; que la cour d'appel qui avait relevé que toutes les factures produites étaient au nom de Mme Y..., ne pouvait déduire l'existence de société de fait entre concubins de la seule considération de la poursuite d'une relation de confiance entre M. X... et Mme Y... au-delà de la date de rupture de leur relation ; qu'en statuant de la sorte, sans relever la volonté commune des concubins de s'associer, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; qu'ayant constaté que M. X... était locataire du terrain avant son acquisition par Mme Y..., que lors de l'achat, M. X... avait fait des démarches auprès de la SAFER et des organismes préteurs, qu'il avaient vendu des boeufs pour financer l'acquisition, qu'il s'était porté caution de l'emprunt réalisé par Mme Y..., que sa propre soeur avait participé à l'achat, que les concubins avaient exploité sur ce terrain diverses activités commerciales dont celle de bar restaurant et que Mme Y... disposait d'une procuration sur le compte bancaire de M. X... qu'elle faisait fonctionner, la cour d'appel en déduisant de l'ensemble de ces éléments qu'une société de fait avait existé entre les concubins a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |

A) La constitution d’un apport

Conformément à l’article 1832 du Code civil, les associés ont l’obligation « d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie », soit de constituer des apports à la faveur de la société.

La mise en commun d’apports par les associés traduit leur volonté de s’associer et plus encore d’œuvrer au développement d’une entreprise commune.

Aussi, cela explique-t-il pourquoi la constitution d’un apport est exigée dans toutes les formes de sociétés, y compris les sociétés créées de fait (Cass. com. 8 janv. 1991) et les sociétés en participation (Cass. com. 7 juill. 1953).

L’article 1843-3 du Code civil distingue trois sortes d’apports :

- L’apport en numéraire

- Il consiste en la mise à disposition définitive par un associé d’une somme d’argent au profit de la société, soit lors de sa constitution, soit lors d’une augmentation de capital social

- L’apport en nature

- Il consiste en la mise à disposition par un associé d’un bien susceptible d’une évaluation pécuniaire autre qu’une somme d’argent

- L’apport en industrie

- L’apport en industrie consiste pour un associé à mettre à disposition de la société, sa force de travail, ses compétences, son expérience, son savoir-faire ou encore son influence et sa réputation

S’agissant d’une société créée de fait entre concubins, l’apport pourra consister en l’une de ces trois formes d’apport.

B) L’existence d’une participation aux bénéfices et aux pertes

Il ressort de l’article 1832 du Code civil que l’associé a vocation, soit à partager les bénéfices d’exploitation de la société ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, soit à contribuer aux pertes :

- Le partage des bénéfices et des économies

- Deux objectifs sont été assignés par la loi à la société :

- Le partage de bénéfices

- Le partage de l’économie qui pourra en résulter

- Dans un célèbre arrêt Caisse rurale de la commune de Manigod c/ Administration de l’enregistrement rendu en date du 11 mars 1914, la Cour de cassation définit les bénéfices comme « tout gain pécuniaire ou tout gain matériel qui ajouterait à la fortune des intéressés ».

- Autrement dit, les concubins doivent avoir l’intention de partager les résultats de leur association.

- Le seul partage des bénéfices ne suffira toutefois pas pour établir l’existence d’une société créée de fait, il faudra encore démontrer la volonté de contribuer aux pertes.

- Deux objectifs sont été assignés par la loi à la société :

- La contribution aux pertes

- Aux termes de l’article 1832, al. 3 du Code civil, dans le cadre de la constitution d’une société « les associés s’engagent à contribuer aux pertes»

- Aussi, cela signifie-t-il que, en contrepartie de leur participation aux bénéfices et de l’économie réalisée, les associés sont tenus de contribuer aux pertes susceptibles d’être réalisées par la société.

- Le respect de cette exigence est une condition de validité de la société.

- L’obligation de contribution aux pertes pèse sur tous les associés quelle que soit la forme de la société.

C) L’affectio societatis

L’affectio societatis n’est défini par aucun texte, ni même visée à l’article 1832 du Code civil. Aussi, c’est à la doctrine et à la jurisprudence qu’est revenue la tâche d’en déterminer les contours.

Dans un arrêt du 9 avril 1996, la Cour de cassation a défini l’affectio societatis comme la « volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune » (Cass. com. 9 avr. 1996).

Bien que le contenu de la notion diffère d’une forme de société à l’autre, deux éléments principaux ressortent de cette définition :

==> La volonté de collaborer

Cela implique que les associés doivent œuvrer, de concert, à la réalisation d’un intérêt commun : l’objet social

Ainsi le contrat de société constitue-t-il l’exact opposé du contrat synallagmatique.

Comme l’a relevé Paul Didier « le premier type de contrat établit entre les parties un jeu à somme nulle en ceci que l’un des contractants gagne nécessairement ce que l’autre perd, et les intérêts des parties y sont donc largement divergents, même s’ils peuvent ponctuellement converger. Le deuxième type de contrat, au contraire crée entre les parties les conditions d’un jeu de coopération où les deux parties peuvent gagner et perdre conjointement et leurs intérêts sont donc structurellement convergents même s’ils peuvent ponctuellement diverger»[1]

==> Une collaboration sur un pied d’égalité

Cela signifie qu’aucun lien de subordination ne doit exister entre associés bien qu’ils soient susceptibles d’être détenteurs de participations inégales dans le capital de la société (Cass. com., 1er mars 1971).

==> Position de la jurisprudence

- Première étape

- Dans un premier temps, les juridictions se sont livrées à une appréciation plutôt souple des éléments constitutifs du contrat de société, afin de reconnaître l’existence entre concubins d’une société créée de fait

- Les juges étaient animés par la volonté de préserver les droits de celui ou celle qui, soit s’était investi dans l’activité économique de l’autre, soit dans l’acquisition d’un immeuble construit sur le terrain de son concubin.

- Pour ce faire, les tribunaux déduisaient l’existence d’un affectio societatis de considérations qui tenaient au concubinage en lui-même ( req., 14 mars 1927).

- Seconde étape

- Rapidement, la Cour de cassation est néanmoins revenue sur la bienveillance dont elle faisait preuve à l’égard des concubins :

- Dans un arrêt du 25 juillet 1949, elle a, en effet, durci sa position en reprochant à une Cour d’appel de n’avoir pas « relevé de circonstances de fait d’où résulte l’intention qu’auraient eu les parties de mettre en commun tous les produits de leur activité et de participer aux bénéfices et aux pertes provenant du fonds social ainsi constitué, et alors que la seule cohabitation, même prolongée de personnes non mariées qui ont vécu en époux et se sont fait passer pour tels au regard du public, ne saurait donner naissance entre elles à une société» ( com., 25 juill. 1949)

- Autrement dit, pour la Cour de cassation, l’affectio societatis ne saurait se déduire de la cohabitation prolongée des concubins.

- Pour la haute juridiction cet élément constitutif du contrat de société doit être caractérisé séparément.

- Dans des arrêts rendus le 12 mai 2004, la chambre commerciale a reformulé, encore plus nettement, cette exigence, en censurant une Cour d’appel pour n’avoir « relevé aucun élément de nature à démontrer une intention de s’associer distincte de la mise en commun d’intérêts inhérente à la vie maritale» ( 1re civ., 12 mai 2004).