Le statut du tisseur de liens. Pas de liberté sans responsabilité : telle est la règle qui, grosso modo, dans le monde physique, s’applique aux agents. Ainsi, en droit civil français, existe-t-il un principe fondamental selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »[1]. De la même façon, en droit pénal tout fait qui tombe sous le coup d’une incrimination textuelle engage la responsabilité de celui qui est à l’origine de ce fait[2]. Qu’en est-il de la responsabilité des tisseurs de liens lesquels jouissent, dans l’univers numérique, d’une liberté relativement étendue ? S’il n’eût existé en droit positif que les deux principes sus-énoncés, point ne serait besoin de se questionner sur le fondement juridique susceptible d’être utilisé quant à engager la responsabilité des bâtisseurs du web. Cela est, cependant, sans compter sur le législateur qui, au fil des années, a jugé bon de multiplier, par touches successives, le nombre de régimes spéciaux, de sorte que, de plus en plus d’acteurs de la vie économique, ont vu leur responsabilité aménagée[3]. Pour ce qui nous concerne, afin que soit instauré un climat de confiance dans l’économie numérique, certains de ses acteurs n’y ont pas échappé ou plutôt, devrait-on dire, en ont bénéficié. Si, en effet, il est des régimes spéciaux qui tendent à renforcer la responsabilité de certains[4], il en est d’autres qui, à l’opposé, les en exonèrent totalement[5] ou partiellement[6]. Par chance, pour ceux que l’on désigne sous le qualificatif d’intermédiaire technique, leur situation se rapproche plus de la seconde option que de la première. Le législateur a fait preuve d’une immense mansuétude à leur égard. Le régime de responsabilité qui s’applique à eux a été considérablement allégé. D’où, l’intérêt de s’interroger sur la qualité exacte des tisseurs de liens. Concrètement, trois catégories d’intermédiaires techniques se sont vues attirer les faveurs du législateur. Transposant la directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique[7], la loi du 21 juin 2004, dite pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)[8], a posé un principe d’irresponsabilité, assorti de quelques tempéraments pour les hébergeurs d’une part, et pour les prestataires de stockage temporaire ainsi que les fournisseurs d’accès à l’internet, d’autre part. Les tisseurs de liens endossent-ils l’une de ces trois qualités ? C’est ce qu’il nous faut déterminer.

La question de la qualification d’intermédiaire technique. S’agissant de la qualité d’hébergeur, elle bénéficie, selon l’article L. 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004, aux « personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». Tel n’est, manifestement, pas l’objet de l’activité à laquelle s’adonnent les tisseurs de liens hypertextes. Comme le souligne Cyril Rojinsky, ces agents n’hébergent « d’aucune manière que ce soit le site cible vers lequel ils pointent, en ce sens qu’ils ne stockent pas les informations fournies par l’éditeur du site cible »[9]. Il en résulte que les créateurs de liens ne sauraient être assimilés à des hébergeurs et donc bénéficier de leur régime de responsabilité. Quant à la qualité de prestataire de stockage temporaire, l’article L. 32-3-4 du Code des postes et communications électroniques dispose que cette qualité peut être prêtée à « toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu’un prestataire transmet ». Le même argument que pour les hébergeurs peut ici être formulé. La tâche des tisseurs de liens ne consiste pas à stocker des informations, mais à les relier les unes aux autres. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas rentrer dans cette catégorie d’intermédiaire technique pour qui le législateur a concocté un régime de responsabilité substantiellement allégé. Reste à examiner le cas des fournisseurs d’accès à l’internet, dont on peut se demander si leur fonction ne se recoupe pas, éventuellement, avec celle des créateurs de liens hypertextes. Alors que les premiers ont pour finalité, selon les termes de l’article L. 32-3-3 du Code des postes et communications électroniques, d’assurer la « transmission de contenus sur un réseau de communications électroniques ou de fourniture d’accès à un réseau de communications électroniques », les seconds jouent également, d’une certaine manière, ce rôle de transporteur dans la mesure où ils permettent aux internautes d’importer, de pages web distantes, n’importe quelle sorte de ressource. En outre, il ne serait pas déraisonnable de soutenir que, pareillement aux fournisseurs d’accès, les tisseurs de la toile offrent, indirectement, à ceux qui activent les liens, un accès à des services de communication en ligne.

L’existence d’un vide juridique. Pour frappantes que soient ces ressemblances entre les fonctions exercées par ces deux catégories d’opérateurs techniques, trop de dissemblances les séparent malgré tout, à commencer par les conditions que doivent remplir les fournisseurs d’accès à l’internet pour bénéficier du régime d’irresponsabilité prévu par le législateur. Selon l’article L. 32-3-3 du Code des postes et communications électroniques, pour que ces derniers profitent d’une exonération totale de responsabilité, ils ne doivent, ni être à l’origine de la demande de transmission litigieuse, ni avoir sélectionné le destinataire de la transmission, ni enfin avoir sélectionné et modifié les informations faisant l’objet de la transmission. Les créateurs de liens ne remplissent pas de telles conditions. La raison en est que, « en choisissant de manière manuelle ou automatisée les sites vers lesquels ils renvoient leurs visiteurs on peut estimer qu’ils sélectionnent […] les informations faisant l’objet d’une transmission »[10]. Il s’ensuit que les tisseurs de liens hypertextes ne peuvent se voir appliquer aucun des régimes de responsabilité qui bénéficient aux intermédiaires techniques. C’est donc un sentiment de vide juridique qui nous est laissé. Déjà, lors de l’adoption de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, le débat sur la responsabilité des fournisseurs de liens hypertextes n’avait pas eu lieu. À l’époque, les instances communautaires ont préféré se concentrer sur la responsabilité des hébergeurs et des fournisseurs d’accès, plutôt que sur celle des créateurs de liens hypertextes. L’examen du régime juridique les concernant a été reporté[11]. Dix ans plus tard, rien n’a, cependant, encore été tranché, ni même réellement discuté. Et, s’il est des États membres[12] qui ont opté pour une limitation de la responsabilité des tisseurs de liens, il en est d’autres, comme la France, qui ne se sont pas encore décidés. Bien que surprenante puisse paraître cette absence d’harmonisation entre les États membres de l’Union européenne, cette situation n’est pour l’heure pas prête de bouger. En France c’est donc le droit commun qui a vocation à s’appliquer aux tisseurs de liens. Leur responsabilité peut, d’abord, être recherchée pour le fait même de pointer vers une ressource tierce, ensuite pour la manière de lier deux pages web entre elles et, enfin, pour l’illicéité de la ressource vers laquelle il est renvoyé.

Liberté de tissage et droit d’auteur. Pour ce qui est de la première hypothèse, il faut avoir à l’esprit que la fonction d’un lien hypertexte est de renvoyer vers une page web déterminée. Ce renvoi permet à celui qui active le lien d’accéder à une ressource immatérielle dont l’utilisation peut être protégée par des droits de propriété intellectuelle[13]. Partant, on peut légitimement se demander si la création de tels liens, ne porterait pas atteinte au monopole d’exploitation dont sont investis les administrateurs de la page web vers laquelle il est pointé. Si cette interrogation ne semble pas réellement se poser s’agissant d’un simple renvoi vers une page web où est légalement reproduite une marque, en ce que la contrefaçon de celle-ci ne saurait être caractérisée que s’il est porté atteinte à sa fonction[14], plus délicate est la question du renvoi vers un site internet sur lequel est mise en ligne une création intellectuelle protégée par le droit de la propriété littéraire et artistique. Conformément à l’article L. 111-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit « sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». La seule communication au public d’une œuvre suppose que soit, expressément, et par écrit[15], donnée l’autorisation de son créateur[16]. Si, dès lors, on tend à considérer que la création d’un lien hypertexte pointant vers une œuvre de l’esprit se confond avec la notion d’exploitation au sens où l’entend le droit de la propriété littéraire et artistique, les tisseurs de liens peuvent, dans le cas où ils ne solliciteraient pas le consentement du titulaire des droits intellectuels, être qualifiés de contrefacteurs. À l’évidence, loin d’être satisfaisante est une telle situation dans la mesure où, de la création des liens hypertextes, dépend le développement du web. Restreindre substantiellement la liberté de lier des tisseurs de liens, en leur imposant de solliciter systématiquement l’autorisation des auteurs des œuvres ciblées, reviendrait à menacer l’existence même de la toile[17]. Christophe Carron le concède très volontiers en affirmant que « si chaque lien devait constituer […] une contrefaçon, c’est tout le système de l’internet qui pourrait être remis en cause »[18]. Les auteurs étant unanimes sur ce constat, il convient de s’employer à mesurer le degré de compatibilité de la liberté de lier avec le droit d’auteur, afin de savoir s’il est une conciliation possible entre les deux.

Le droit de reproduction. Comment y parvenir ? Il nous suffit de comparer le mécanisme d’activation des liens hypertextes aux modes d’exploitation des œuvres de l’esprit. Préalablement à l’établissement de toute comparaison, il est, toutefois, nécessaire de préciser que ce monopole d’exploitation consenti par la loi aux auteurs se compose d’un droit de reproduction et d’un droit de représentation[19]. C’est à la lumière de ces deux prérogatives intellectuelles qu’il pourra être déterminé l’étendue de la liberté des tisseurs de liens. S’agissant de l’acte de reproduction tout d’abord, il est défini à l’article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle comme « la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte ». Confrontée à l’acte de création d’un lien hypertexte, cette disposition paraît ne pas pouvoir s’y appliquer ; à aucun moment le tisseur de liens ne s’adonne à une quelconque reproduction de l’œuvre vers laquelle il renvoie. La seule fixation qui peut lui être reprochée est, à la rigueur, celle de l’URL de la page web visée[20]. La liberté de tissage dont il jouit ne semble, de ce fait, en aucune manière porter atteinte au droit exclusif de reproduction des auteurs[21]. Certains avancent, néanmoins, que le copiste n’est pas nécessairement celui qui, matériellement, effectue l’acte de copie proprement dit. Selon cette théorie, toute personne qui, sciemment, met à disposition du public les moyens de reproduire une œuvre de l’esprit peut se voir qualifier de contrefacteur. Telle a été la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans le célèbre arrêt Rannou-Graphie rendue le 7 mars 1984[22]. Les juges ont estimé, à propos d’une officine de photocopie, qu’elle s’était livrée à un acte de contrefaçon par reproduction en mettant à disposition de ses clients des moyens leur permettant de porter atteinte au droit d’auteur impunément[23]. Bien que très séduisante puisse, à maints égards, être cette théorie, elle n’est, en aucun cas, susceptible de s’appliquer aux tisseurs de liens.

L’exception de reproduction provisoire. En créant un lien hypertexte qui pointe vers une œuvre de l’esprit, son fournisseur ne met nullement à disposition du public un moyen de la reproduire. Il en facilite seulement l’accès. Un lien hypertexte n’est qu’un chemin qui relie deux ressources du réseau entre elles. S’il est, par conséquent, une reproduction de la page web vers laquelle il est renvoyé, jamais elle ne saurait être le fait de l’activation du lien. Tout au plus, « le site liant […] agit comme une passerelle permettant la fixation des contenus »[24]. Lorsque les pages web d’un site internet sont visitées, leur nécessaire reproduction provisoire dans la mémoire vive de l’ordinateur à partir duquel elles sont consultées[25] est réalisée, non pas par le lien hypertexte qui pointe vers elles, mais par la machine de l’internaute qui l’a activé. Outre cet argument, s’ajoute la constatation selon laquelle, quand bien même l’activation d’un lien hypertexte aurait pour effet de reproduire le contenu protégé vers lequel il renvoie, cette reproduction, droit exclusif de l’auteur[26], tombe sous le coup de l’exception de reproduction provisoire introduite par la directive sur la société de l’information du 22 mai 2001[27]. Selon cette exception, l’auteur d’une œuvre divulguée ne peut pas empêcher sa reproduction provisoire, à condition que cette reproduction ait un « caractère transitoire ou accessoire », qu’elle soit « partie essentielle et intégrante d’un procédé technique », qu’elle ait « pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire » et, enfin, qu’elle n’ait pas « de valeur économique propre » [28]. Parce que cette exception a, en partie, été pensée pour bénéficier aux internautes qui consultent une page web sur laquelle est présente une œuvre de l’esprit[29], elle doit profiter également, sans distinction, à ceux qui accèdent au même contenu par le biais d’un lien hypertexte. Grâce à cette exception, les tisseurs de liens semblent être immunisés contre une éventuelle action en contrefaçon, ce d’autant plus qu’il sera peu aisé de prouver que la reproduction du contenu protégé est le fait de l’activation d’un lien. Si la liberté de lier des tisseurs de liens apparaît comme pouvant parfaitement être combinée avec le droit de reproduction des auteurs, rien n’est moins sûr s’agissant de leur droit de représentation.

Le droit de représentation. En vertu de L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, la représentation est définie comme « la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque […] ». Or n’est-ce pas là la fonction d’un lien hypertexte que de mettre à disposition du public le contenu auquel il renvoie ? Il n’est, dans cette perspective, pas illégitime de s’interroger sur la question de savoir si l’activation d’un lien ne pourrait pas être assimilée en une sorte de communication au public de la ressource vers laquelle il est pointé. Au soutien de cette thèse, certains avancent qu’un lien peut être comparé à un relais et que, à ce titre, au regard du concept de représentation, celui qui en exerce le contrôle s’apparente à un exploitant. C’est précisément de cette qualification-ci qu’a été affublé, par la première chambre civile de la Cour de cassation[30], le gérant d’un hôtel, qui mettait à disposition de ses clients des récepteurs de télévision reliés par câble aux programmes diffusés par satellite. Dans cette affaire, dite CNN, les juges ont estimé que l’acte de représentation était bien caractérisé « dès lors que l’ensemble des clients de l’hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public à qui l’hôtelier transmet les programmes dans l’exercice et pour les besoins de son commerce ». Par analogie avec cette décision, il pourrait être soutenu que le tisseur de liens hypertextes procède également à un acte de représentation, en communiquant au public que forment les internautes, le contenu auquel il renvoie. À la différence néanmoins de l’hôtelier, le tisseur de liens a face à lui un seul et même public qui ne change pas. C’est là toute la différence. Il ne saurait, en effet, être porté atteinte au droit de représentation d’un auteur que si son œuvre est communiquée à un public autre que celui déjà visé par ce dernier. Comme le souligne Philippe Gaudrat, « le poseur de lien n’étend pas le public. La conception même du réseau fait que le public des œuvres mises en ligne sur internet est un public unique et réellement universel »[31]. Dès lors, il ne saurait être soutenu que la communication d’une œuvre de l’esprit par le biais d’un lien hypertexte vise un nouveau public : à partir du moment où elle est en ligne, cette dernière est susceptible d’être contemplée par l’ensemble des utilisateurs qui sillonnent l’univers numérique[32].

La communication d’une œuvre contrefaisante. Le tisseur de liens ne porte aucunement atteinte au droit de représentation des auteurs, ce d’autant plus que si communication au public il y a, elle doit s’effectuer de manière directe[33]. Or exception faite des liens hypertextes automatiques[34], tel n’est pas le cas des liens traditionnels, qui n’ont pour seule fonction que de faciliter l’accès de l’œuvre vers laquelle ils pointent. En d’autres termes, « la mise en ligne du contenu d’un site est décidée par le propriétaire de celui-ci et la création de tout hyperlien ne fait que prolonger l’acte initial de la mise à disposition du public »[35]. L’acte de création d’un lien hypertexte doit donc être considéré comme indépendant de l’acte de communication au public. Sans ce lien, le contenu vers lequel il est renvoyé serait tout autant accessible à quiconque dispose d’un accès internet, à condition d’en connaître l’URL. En informant l’internaute de l’existence de l’adresse du site cible, l’hyperlien joue, ni plus, ni moins le rôle d’une note de bas de page. En somme, « le fournisseur du lien, comme l’expression l’indique, fournit le lien… et non le contenu auquel il renvoie »[36]. Finalement, eu égard à tout ce qui précède, le monopole d’exploitation des auteurs apparaît comme étant compatible avec la liberté de lier dont jouissent les tisseurs de liens. Telle est la conclusion à laquelle est arrivé le forum des droits sur l’internet en affirmant qu’« au regard de la mise en œuvre des droits patrimoniaux » le principe doit être « la liberté de lier dans le respect du droit des tiers » [37]. À ne pas s’y méprendre, cependant. Aussi libres de lier soient les fournisseurs de liens, la frontière qui les tient à l’écart du giron du droit d’auteur est pour le moins ténue. Comme le souligne Christophe Caron, ces derniers sont placés, « non pas dans une prison juridique, mais dans un régime de liberté surveillée […] »[38]. C’est la raison pour laquelle les tisseurs de liens ne sont pas totalement à l’abri de voir leur responsabilité engagée pour ce qui est du principe même de pointer vers une ressource tierce. Il est, par exemple, un cas, où leur responsabilité sera susceptible d’être recherchée en raison d’une atteinte portée au droit d’auteur : la mise à disposition d’un contenu illicite. C’est l’hypothèse d’un lien hypertexte qui renvoie vers un site web sur lequel sont mis en ligne des fichiers illégaux (musique, films, jeux vidéos, etc.). Or les articles L. 335-2 et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle assimilent précisément la mise à dispositions de copies contrefaisantes à de la contrefaçon. Certains tribunaux ont sanctionné, pour contrefaçon – même s’il s’agit plus, en réalité, de complicité – les auteurs de tels liens[39]. D’autres, en revanche, se refusent de voir dans leur création un acte de contrefaçon[40]. D’autres encore avancent qu’il s’agit là plutôt d’un acte en concurrence déloyale[41]. En définitive, il ressort de l’ensemble des décisions rendues par la jurisprudence que la responsabilité des tisseurs de liens du fait d’un renvoi vers une ressource protégée par le droit d’auteur peut difficilement être engagée. Ce constat vaut-il également s’agissant de la manière de tisser la toile ?

La problématique des liens profonds. De quels liens hypertextes parle-t-on lorsque l’on évoque la manière de pointer ? Ce sont surtout les liens profonds que nous visons. Lorsqu’un tel lien est créé, cela suppose que, pour accéder à la ressource cible, les internautes ne passent pas par la page d’accueil du site internet vers lequel il est renvoyé. Il est, dès lors, des risques qu’il soit causé un préjudice à l’administrateur dudit site, non pas du fait de l’existence même de ce lien, mais du fait de la manière dont ce lien a été confectionné. La question qui se pose au juriste n’est pas de savoir si le tisseur de liens doit ou non obtenir l’autorisation de l’auteur du contenu vers lequel il est pointé, mais quelles diligences doivent être prises afin qu’il ne soit pas nui au fonctionnement du site lié. Le premier risque susceptible d’être généré par l’établissement d’un lien profond réside dans l’ambigüité sous-jacente qui découle de sa création. Lorsqu’il est renvoyé vers une page web dont l’interface graphique ne permet pas de la différencier de la page web sur laquelle le lien est édité, il est fort probable que l’internaute qui l’active ne sache pas à quelle entité numérique la ressource visée est rattachée. Certains tisseurs de liens pourraient être tentés d’exploiter cette confusion, en laissant supposer que le contenu cible est leur, alors qu’en réalité le site web d’où il provient est administré par un tiers. Du point de vue du droit, il est des raisons de penser que pareille pratique est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur. Dans cette perspective, il est permis de se demander s’il n’est pas un fondement juridique par l’entremise duquel elle pourrait être appréhendée comme, par exemple, la concurrence déloyale.

Concurrence déloyale et confusion. Élaborée par la jurisprudence, à la fin du XIXe siècle, cette théorie vise à permettre à un acteur économique, victime d’agissements déloyaux, de poursuivre l’auteur en responsabilité civile afin d’obtenir réparation de son préjudice. La doctrine[42] a traditionnellement pour habitude de distinguer trois sortes de concurrence déloyale : l’imitation, le dénigrement, et la désorganisation. Pour ce qui nous intéresse, à savoir l’imitation, elle peut être définie comme la pratique qui consiste à créer une confusion avec les produits, les services, les activités industrielles et commerciales d’une entreprise, de nature à tromper le public et à détourner la clientèle par des moyens déloyaux. Cette pratique ne semble pas très éloignée de celle consistant en la création d’un lien profond. Même si un changement d’URL s’opère dans la barre des logiciels de navigation, lorsqu’un tel lien est activé par un internaute, il est un risque de confusion dans son esprit. Il peut ne pas s’apercevoir que la page qu’il consulte ne dépend plus du site web originellement visité. Il apparaît, dès lors, que plus la confusion dont est victime le site lié sera grande, plus facilement pourra être caractérisée une faute à l’encontre du site liant, à condition que les deux sites entretiennent des rapports de concurrence entre eux. Sans surprise, c’est aux États-Unis que la première affaire relative à une action en concurrence déloyale pour confusion a éclatée[43]. Reprochant à la multinationale Microsoft d’avoir pointé des liens profonds vers son site, la société Ticketmaster a invoqué devant les juges le risque de confusion dans l’esprit du public que pouvaient entraîner de tels liens. Cette confusion aurait eu pour effet d’envisager que des rapports plus ou moins étroits aient existé entre les deux sociétés, alors que cela n’était nullement le cas.

L’affaire Keljob. Malheureusement, pour les commentateurs, cette affaire s’est conclue par une transaction. Microsoft aurait, cependant, accepté de retirer de son site les liens litigieux. Le sentiment nous est donc laissé que l’établissement de liens profonds peut, à maints égards être constitutif d’un acte de concurrence déloyale. Ce sentiment doit, toutefois, demeurer mesuré. Dans une affaire qui opposait la société Keljob, moteur de recherche spécialisé dans les offres d’emploi, à la société Cadreonline, exploitante d’un site proposant au public des offres d’emploi sous la forme d’annonces, le juge français semble en avoir décidé autrement[44]. Dans ce litige où était pendante la question de la licéité de liens profonds, ni le Tribunal de grande instance de Paris, ni la Cour d’appel n’a jugé bon d’interdire de tels liens. Ces deux juridictions ont estimé, tour à tour, qu’aucun risque de confusion n’était caractérisé. Bien que cette décision puisse apparaître contradictoire avec l’affaire Microsoft contre Ticketmaster, en réalité, il n’en est rien. Dans la présente affaire, aucun rapport de concurrence n’existait entre le moteur de recherche Keljob et la société Cadreonline. C’est pourquoi les juges n’ont pu caractériser aucun acte de concurrence déloyale à l’égard du tisseur de liens. Tout au plus, il aurait pu se voir reprocher un agissement parasitaire. Cet acte ne suppose pas l’existence d’un quelconque rapport de concurrence[45]. Comme s’accordent à le dire la plupart des auteurs, en jurisprudence « la question de savoir si un lien profond établi par un concurrent crée un risque de confusion dans l’esprit du public n’est […] toujours pas tranchée »[46]. La solution rendue par les juges dépend essentiellement du contexte dans lequel le lien est inséré. Si les éléments en présence ne sont pas suffisants quant à caractériser la confusion, l’administrateur du site web lié n’aura d’autre choix que d’invoquer, comme fondement juridique, la seconde forme de concurrence déloyale : la désorganisation.

Concurrence déloyale et désorganisation. Comme son nom l’indique, l’acte de désorganisation consiste à désorganiser l’activité d’un concurrent afin qu’il soit procédé selon la formule de Philippe Le Tourneau à « la destruction de [son] avantage concurrentiel »[47]. Lorsqu’un lien profond est pointé vers un site web concurrent, certains n’hésitent pas à affirmer qu’en détournant le public de la page d’accueil du site lié, l’auteur du lien « désorganise l’activité de son concurrent, notamment, en diminuant la valeur de son espace publicitaire »[48]. Bien des sites internet ont pour principale source de financement la publicité. Elle se matérialise par de nombreux bandeaux situés aux endroits du site les plus fréquentés. Or quoi de plus fréquenté sur un site web que sa page d’accueil ? S’il est, par conséquent, renvoyé vers des pages web autres que cette page d’accueil, on est légitimement en droit de penser qu’aucune recette publicitaire ne sera générée lorsque le lien profond est activé. Est-ce là un manque à gagner pour l’administrateur du site lié ? Raisonnablement, il faut répondre par la négative à cette question. D’une part, en l’absence de lien vers le site lié, les recettes qui émanent de la publicité ne seraient pas plus importantes. D’autre part, l’accès à un site par le biais d’un lien profond n’empêche aucunement les internautes de se rendre sur sa page d’accueil. Pour ces raisons, il est peu probable que la création d’un lien profond puisse être qualifiée d’acte de concurrence déloyale par désorganisation. L’administrateur du site web qui désire casser un tel lien n’a, conséquemment, d’autre alternative que de se rabattre sur un autre fondement juridique. Par chance, il peut, une fois encore, compter sur l’irréductible droit d’auteur, qui constitue son ultime rempart pour contrer les velléités des tisseurs de liens. À supposer qu’une page web revête les caractéristiques de la forme originale, condition essentielle à l’accession de la protection par le droit de la propriété littéraire et artistique, son créateur pourrait faire valoir le droit moral dont il est investi sur son œuvre[49].

Droit moral. Plus précisément, comme le relève Frédéric Sardain « si l’on s’en tient à la lecture classique, ce sont essentiellement les conditions de présentation de l’œuvre liée qui détermineront la licéité du lien hypertexte au regard du droit moral de l’auteur »[50]. Seuls le droit de paternité et le droit au respect de l’œuvre peuvent être menacés par l’établissement de liens profonds. S’agissant du premier, le droit de paternité, il est évoqué à l’article L. 121-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle. Cet article dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom » et « de sa qualité ». Tout créateur d’une œuvre de l’esprit est donc en droit d’exiger que sa diffusion soit faite sous son nom. Il s’ensuit que lorsque le tisseur d’un lien profond occulte la paternité d’une œuvre liée, son auteur est fondé à contester, non pas l’existence de ce lien, mais la manière dont il a été créé. En plus d’imposer au lieur de mentionner ostensiblement l’origine de l’œuvre à laquelle il renvoie, l’auteur peut, en outre, pour faire échec à la création de l’hyperlien, faire valoir son droit au respect. Selon cette autre facette du droit moral, tout créateur d’une œuvre de l’esprit a le droit d’exiger qu’il ne soit, ni porté atteinte à son intégrité, ni qu’il en soit fait une mauvaise utilisation. Il en résulte que si un lien profond porte atteinte au respect « dû à l’œuvre telle que l’auteur a voulu qu’elle soit »[51], il sera tout à fait recevable à demander le retrait du lien litigieux. La plupart du temps, soit que l’hyperlien génèrera des rapprochements jugés inadmissibles, soit qu’il sortira l’œuvre du contexte dans lequel elle a soigneusement été placée, le tisseur de liens ne se préoccupera pas de son respect. L’auteur de l’œuvre liée pourra, dans ces conditions, très facilement invoquer la violation de son droit moral pour qu’il soit procédé à la suppression du lien profond qui lui déplait. Encore une fois, force est de constater que le droit de la propriété intellectuelle peut se révéler être une arme de défense très efficace contre les tisseurs de liens. Il est des cas, néanmoins, où ce droit ne pourra pas être invoqué, aucune atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de l’auteur d’une page web ne pouvant être constatée. Que faire lorsque, ni le principe même de pointer, ni la manière de pointer ne sont en cause, mais que le lien renvoie néanmoins vers un contenu illicite ? C’est vers le droit commun de la responsabilité qu’il convient de se tourner.

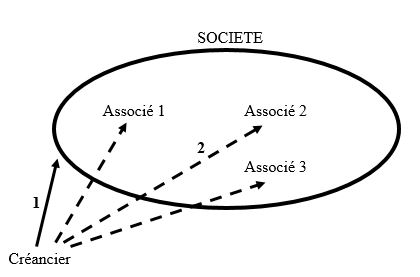

Responsabilité pour faute. S’agissant de la responsabilité civile du lieur, celle-ci ne saurait être évoquée qu’en vérifiant, d’abord, si elle ne peut pas être recherchée sur le fondement du sacro-saint article 1382 du Code civil. Selon cette disposition, dont on dit qu’elle peut à elle seule « résumer le droit tout entier »[52], l’existence d’une faute imputable à l’auteur du lien doit être démontrée. Il faut, par ailleurs, que cette faute ait causé un dommage à l’administrateur du site visé. En quoi ladite faute peut-elle consister ? Elle ne peut, de toute évidence, que s’identifier à l’acte de renvoi vers un contenu illicite. Ce comportement peut, sans mal, être qualifié de violation d’une règle de bonne conduite à portée générale. A priori, lorsqu’un tel renvoi est établi manuellement, il est fort probable que pèse sur son auteur une présomption de connaissance du contenu illicite. C’est la raison pour laquelle il reviendra à ce dernier de prouver qu’il ignorait l’illicéité du contenu vers lequel il pointe. Quand bien même il y parviendrait, comme l’avancent certains auteurs[53], son inertie sera de toute façon susceptible d’être considérée comme « fautive ». Il pourra, en ce sens, lui être reproché, par le juge, de n’avoir pas suffisamment fait preuve de diligence et de prudence comme l’exige l’article 1383 du Code civil[54]. Une fois l’obstacle de la faute passé, l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute et le dommage doit ensuite être démontrée. Pour que la victime du renvoi obtienne gain de cause, le contenu illicite qui lui a causé préjudice doit être localisé sur la seule page web pointée par le lien litigieux, à défaut de quoi le lien de causalité en question risquerait fort d’être considéré comme indirect. Si celui qui souhaite engager la responsabilité du tisseur de liens ne parvient pas à caractériser dans leur plénitude chacun des éléments du présent triptyque, il n’aura d’autre choix que de se tourner vers une deuxième forme de responsabilité civile : la responsabilité du fait des choses.

Responsabilité du fait des choses. Il n’est pas illégitime de se demander si, d’une certaine manière, le lieur ne pourrait pas être assimilé à un gardien, qui aurait la garde des liens hypertextes qu’il crée. En pareil cas, il pourrait être envisagé de lui appliquer l’article 1384 du Code civil en vertu duquel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait […] des choses que l’on a sous sa garde ». Pour extravagante que soit cette hypothèse, elle n’en est pas moins des plus sérieuses. Dans une affaire Delanoë[55] cette possibilité a, déjà, été soulevée devant le Tribunal de grande instance de Paris. En l’espèce, il était reproché au moteur de recherche AltaVista d’avoir référencé un site pornographique portant le nom de Bertrand Delanoë et de permettre d’y accéder par le biais d’un lien hypertexte. Si, finalement, le juge des référés ne s’est pas prononcé sur le fond du litige, certains[56] n’hésitent pas à avancer qu’il est une responsabilité possible du fait des informations que l’on a sous sa garde. Le gardien peut tout à fait exercer sur elles un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle[57]. En France, seule une décision est allée en ce sens. Les juges du Tribunal de grande instance de Paris ont estimé qu’une information pouvait parfaitement constituer « une chose au sens de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil »[58]. Toutefois, comme le constate Cyril Rojinsky, ce jugement demeure quelque peu isolé[59] ; d’où le scepticisme de la doctrine vis-à-vis du raisonnement qui tend à calquer la responsabilité des tisseurs de liens du fait du renvoi vers un contenu illicite, sur la responsabilité du fait des choses. Il s’ensuit que seule la responsabilité pour faute semble pouvoir être envisagée pour ces derniers laquelle peut, à certaines conditions, être doublée d’une responsabilité pénale.

Responsabilité pénale. Afin qu’une telle responsabilité puisse être recherchée, cela suppose que le lieur se soit comporté comme l’auteur d’une infraction[60] ou, à tout le moins, qu’il y ait participé[61]. Sans qu’il soit besoin, dans l’immédiat, de passer en revue chacune des infractions au titre desquelles les tisseurs de liens pourraient être poursuivis, il convient de nous interroger sur la question de savoir si au regard des grands principes qui gouvernent le droit pénal, ils ne pourraient pas revêtir l’une ou l’autre qualité. Pour ce qui est de la qualité d’auteur, leur responsabilité ne saurait être recherchée que s’il est démontré que, du seul fait de leur comportement, les éléments constitutifs d’une infraction que sont l’élément matériel, moral et légal, sont réunis. L’élément matériel d’abord, il consistera dans l’acte de renvoi. Du point de vue du droit pénal, cet acte peut s’analyser comme une action positive et continue. L’élément moral ensuite, il ne peut que résider dans la connaissance par le lieur du caractère illicite de la ressource cible. L’élément légal enfin, il est de tous, celui qui pose le plus de difficultés. Il existe bien, en droit pénal, quelques incriminations qui visent la fourniture de moyens comme s’y apparente, d’une certaine façon, la création d’un hyperlien. Aucune de ces incriminations n’est, cependant, suffisamment générale pour permettre d’envisager de qualifier d’auteur, celui qui facilite la commission d’une infraction. Aussi étonnant puisse paraître cet état du droit, il se justifie, en réalité, parfaitement. Si ceux qui fournissent les moyens de commettre une infraction ne sont pas, à quelques exceptions près, appréhendés par la loi comme des auteurs, ils tombent, en revanche, sous le coup d’une autre qualification : la complicité.

Complicité. Selon l’article L. 121-7 du Code pénal alinéa 1er « est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ». À priori, la fourniture de moyens semble être pleinement visée par cette disposition. Reste à déterminer si, d’une part, l’acte de création d’un hyperlien peut y être assimilé et si, d’autre part, sont caractérisés les deux autres éléments constitutifs de la complicité que sont l’existence d’un fait principal punissable et l’élément intentionnel. S’agissant du premier élément, il existe, à son sujet, une ambigüité. De quelle infraction parle-t-on ? La complicité du lieur, doit-elle être appréciée par rapport à l’infraction commise par l’éditeur du site pointé sur lequel est publié un contenu illicite, ou par rapport à l’infraction que l’on impute à l’utilisateur du lien du fait de la consultation ou éventuellement du téléchargement de ce contenu illicite ? La réponse à cette question suppose, au préalable, de savoir si le tisseur de liens est à même de participer à la commission de ces infractions. Or comme nous avons pu l’observer précédemment, en matière de droit d’auteur, en aucun cas il ne participe, ni ne facilite quoi que ce soit. S’il est impliqué dans une activité, c’est seulement dans la création d’une passerelle reliant deux pages web entre elles et non dans la diffusion ou la consultation du contenu de ces dernières. Malgré l’avis contraire de certains auteurs[62], peu importe le fait principal punissable auquel il est fait référence dans la mesure où le lieur ne participe à ni l’un ni l’autre. Quand bien même celui-ci aurait la volonté de s’associer à l’entreprise criminelle de l’utilisateur du lien ou de l’éditeur du contenu visé, dans les deux cas, l’élément matériel de la complicité fait défaut[63]. Si la responsabilité du lieur ne saurait être recherchée sur le terrain de la complicité, reste peut-être une dernière chance d’y parvenir par le truchement de la qualification pénale de recel.

Recel. En vertu de l’article 321-1 du Code pénal, « le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit ». La question se pose dès lors de savoir si le fournisseur d’un lien hypertexte qui pointe vers un contenu illicite, peut être considéré comme un intermédiaire, en permettant la transmission du produit d’une infraction. Pareillement aux observations déjà formulées précédemment en matière de complicité, pas plus qu’il ne diffuse un quelconque contenu, le lieur ne transmet rien. Seul l’utilisateur du lien entretient un rapport avec l’éventuel produit d’une infraction. Outre ce constat, à cela s’ajoute le fait que le recel d’information n’existe pas. La chambre criminelle de la Cour de cassation a été très claire à ce sujet dans un arrêt du 3 avril 1995. Elle a décidé « qu’une information quelle qu’en soit la nature ou l’origine échappe aux prévisions […] de l’article 321-1 du Code pénal »[64]. Et si dans un arrêt récent[65], la qualité de chose semble avoir été reconnue à des informations, rien ne permet d’affirmer, en l’état actuel du droit, que cette jurisprudence s’applique au recel. Pour toutes ces raisons, il apparaît que la seule création d’un hyperlien ne saurait caractériser l’infraction de recel. On pourrait, hypothétiquement, envisager l’infraction de recel-profit[66]. Cela suppose, cependant, de prouver que la consommation de l’infraction sur le site lié, profite au tisseur de liens. En vérité, la seule voie ouverte, quant à engager la responsabilité pénale de ce dernier, réside dans l’existence d’une infraction qui sanctionnerait la conduite qui consiste à renvoyer vers un contenu illicite. Pour ce faire, encore faut-il parvenir à franchir le cap du principe de légalité, ce qui est loin d’être chose aisée.

Principe de légalité. Alors que le droit civil tout entier peut être résumé à l’article 1382 du Code civil, le droit pénal peut, quant à lui, tenir dans l’adage de Feuerbach « nullum crimen, nulla poena sine lege ». Le principe de légalité porté par Montesquieu, Voltaire et autres Beccaria constitue les fondations sur lesquelles s’est construit le droit pénal moderne. Comme le souligne Didier Rebut, ce principe a été conçu jadis comme « un instrument de protection de la liberté contre les atteintes qui lui sont portées par le souverain dans la mise en œuvre du droit de punir »[67]. Il en résulte que, contrairement au droit civil, les carences dont sont empreints certains textes ne sauraient être comblées par le juge pénal qui, selon Montesquieu, n’est que « la bouche qui prononce les paroles de la loi »[68]. C’est la raison pour laquelle les incriminations qu’est seul habilité à formuler le législateur[69], doivent être extrêmement précises, à défaut de quoi il est un risque que certaines atteintes à l’ordre social ne puissent pas être appréhendées par le droit. La rédaction des textes pénaux est tout un art. Cet exercice s’avère d’autant plus périlleux qu’en plus des comportements déviants qui sévissent dans le présent, doivent être anticipés par le législateur ceux qui n’existent pas encore. Tel est le cas des conduites humaines engendrées par le développement des nouvelles technologies dont fait, entre autres, partie l’acte de création d’un lien hypertexte. Afin de savoir si le droit pénal est suffisamment bien armé quant à appréhender les dérives auxquelles peut donner prise une telle pratique, il convient de les confronter aux infractions dont elles sont susceptibles de relever.

Délits de presse. La première sorte d’infraction qui a donné lieu à discussion devant les tribunaux est relative aux limites tenant à la liberté d’expression. Plus précisément s’est posée la question de savoir si la responsabilité pénale des tisseurs de liens ne pouvait pas être engagée du fait de la commission d’une infraction de presse sur la ressource vers laquelle il était pointé. Le premier réflexe du juriste devrait être de répondre par la négative à cette interrogation, celui-ci devant avoir à l’esprit l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Selon cette disposition, les « auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse » sont limitativement désignés. Par exception au principe de responsabilité pénale personnelle[70], c’est donc un régime de responsabilité dit en « cascade » qui a vocation à s’appliquer[71]. Le fournisseur de liens n’a, de ce fait, que peu de chance d’être poursuivi devant les juridictions pénales du fait de la commission d’un délit de presse sur le site lié, sauf à être considéré comme l’une des personnes visées par les textes, auquel cas, il reviendra au ministère public de démontrer que la création d’un lien hypertexte peut être assimilée à l’acte de publication, au sens où la loi du 29 juillet 1881 l’entend. Bien qu’extrêmement rares soient les décisions qui ont trait à cette dernière question, la jurisprudence semble, néanmoins, y avoir répondu.

Le lien hypertexte, outil de contournement de la loi. Dans une affaire « Libération », les juges du Tribunal de grande instance de Paris ont eu l’occasion de se prononcer sur la culpabilité du directeur de publication du grand quotidien. Il lui était reproché de n’avoir pas pris les mesures qui s’imposaient s’agissant de la création d’un lien hypertexte sur le site web de son journal. Ce lien renvoyait vers un site californien où étaient publiés des sondages relatifs aux élections législatives de 1997. Si, de prime abord, il n’est, semble-t-il, rien d’illicite dans la diffusion de tels sondages, il y a cependant un cas réprimé par le droit pénal. L’article 11 de la loi du 19 juillet 1977 dispose, en ce sens, qu’à « la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l’article 1er ». Devant les juges du fond, était pendante la question de savoir si la création d’un lien hypertexte, dont la finalité n’est autre que de contourner les interdictions érigées par la loi du 19 juillet 1977, tombait sous le coup de cette loi. À cette problématique juridique – jusque-là inédite – les juges du Tribunal de grande instance de Paris ont choisi de répondre par la négative. Il a été considéré que les journalistes du site web sur lequel a été inséré le lien hypertexte litigieux se sont contentés « de donner aux internautes les moyens de prendre connaissance du contenu des sondages sur un site à l’étranger ». Cela ne suffisait donc pas à caractériser l’élément matériel de l’infraction.

Lier est-ce publier ? Cette solution est fort logique dans la mesure où, en aucun cas, l’acte de création d’un lien hypertexte ne saurait se confondre avec la notion de publication. Nonobstant l’incertitude qui entoure la définition de cette notion, comme le souligne Emmanuel Derieux, celle-ci implique l’action de « rendre public »[72]. Or en créant un hyperlien, le lieur ne rend aucunement public le contenu vers lequel il renvoie ; il le met seulement en relation avec un autre contenu. Seul celui qui accomplit matériellement l’acte de reproduction d’une ressource sur un serveur peut se voir attribuer la paternité de l’acte de publication. Lorsqu’est, par conséquent, accessible en ligne un document, quel qu’il soit, doit être distinguée la publication de celui-ci sur un site web différent, de sa mise en relation avec une autre ressource, laquelle n’implique aucune reproduction. Bien que cette décision ne possède guère de portée, en raison du faible degré de la juridiction qui l’a rendue, elle n’en corrobore pas moins l’affirmation selon laquelle, quel que soit le contenu vers lequel il est pointé, un lien hypertexte est neutre. Pas plus que la création d’un tel lien constitue une reproduction, une représentation ou bien une transmission, cet acte n’est pas non plus assimilable à une publication. Une nuance doit cependant être apportée à cet état de droit qui vient d’être quelque peu bouleversé par un jugement rendu le 18 mars 2013 par le Tribunal de grande instance de Paris. Les juges de la capitale avancent dans cette décision que « la création d’un lien hypertexte permettant d’accéder directement à un article plus ancien que la création d’un tel lien doit être analysée comme une nouvelle mise en ligne du texte auquel ce lien hypertexte renvoie »[73]. Est-ce une remise en cause du caractère neutre des liens hypertextes ? Si cette décision venait à se confirmer en appel, voire à se répandre en jurisprudence, la réponse ne peut être que positive. Dès lors que l’on estime que l’édition d’un lien hypertexte s’apparente à un acte de publication, l’auteur dudit lien ne peut plus être regardé comme un simple bâtisseur de « passerelles » [74]. Selon cette vision, son activité se confondrait avec celle de l’éditeur du site lié. Et s’il était question, dans le jugement en l’espèce, de l’infraction de diffamation, ce raisonnement est également applicable pour les autres infractions de presse érigées par la loi du 29 juillet 1881. Car, toutes reposent sur la notion de publication[75].

Le renvoi vers des contenus pédo-pornographiques. Pour savoir si les tisseurs de liens sont susceptibles d’engager leur responsabilité pénale du fait du renvoi vers un contenu illicite, reste à envisager une dernière catégorie d’infractions, qui s’est considérablement enrichie du fait de l’émergence des réseaux numériques. Il s’agit des infractions qui ont trait à la diffusion de certains contenus pornographiques ou d’une extrême violence. Avec le développement de l’internet, le législateur n’a eu d’autre choix que de multiplier les incriminations à l’égard des auteurs entre les mains desquels passe ce genre de contenus, de manière à ce que le droit puisse, plus facilement, se saisir de comportements qui n’existaient pas avant ou que trop marginalement. Les pratiques pédophiles sont particulièrement visées par le nouveau dispositif législatif. De façon générale, est réprimé d’une part, au titre de l’article 227-23 du Code pénal le fait par quelque moyen que ce soit, de « fixer », « d’enregistrer », « de transmettre », « d’offrir », « de rendre disponible », « de diffuser », « d’importer », « d’exporter », « de faire importer », « de faire exporter », ou « de consulter », « une image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ». D’autre part, en vertu de l’article 227-24 du Code pénal est sanctionné « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message […] lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ». Alors que le premier texte sanctionne la diffusion d’un contenu pornographique où l’enfant en est purement et simplement l’objet, dans le second est réprimée l’hypothèse où l’enfant en est le destinataire.

L’obstacle de la sémantique. En dépit de la horde d’adjectifs employée par le législateur afin d’attraire devant le juge pénal les comportements les plus dangereux, tous renvoient, sans exception, soit à la notion de diffusion, soit à celle de reproduction. Or si l’on se réfère au principe d’interprétation stricte de la loi pénale[76], corolaire du principe de légalité[77], il apparaît que les tisseurs de liens échappent à son application. Comme nous l’avons démontré précédemment, l’acte de création d’un lien hypertexte n’est assimilable, ni à une reproduction, ni à une publication du contenu vers lequel il est pointé. Éventuellement on peut s’interroger sur la signification du terme « consulter », évoqué à l’alinéa 5 de l’article 227-23 du Code pénal. L’examen sémantique de ce verbe n’a, cependant, que peu de chance de prospérer dans la mesure où ce ne sont pas les lieurs qui consultent le contenu illicite, mais ceux qui activent les hyperliens. Toute tentative de questionnement sur la signification du terme « consulter » est donc mort-née. En définitive, si l’on respecte, scrupuleusement, le principe de légalité des délits et des peines, il n’est aucun fondement juridique valable sur lequel la responsabilité pénale des tisseurs de liens peut être recherchée. Ils ne sont visés par aucun texte, tout autant que l’acte de création d’un lien hypertexte ne répond à aucun concept juridique existant. Au total, il apparaît que la liberté que garantit l’ordre numérique aux tisseurs de liens voit son exercice pas si limité par le droit que l’on pourrait l’imaginer. La raison en est que l’acte de création d’un lien hypertexte est, en lui-même, totalement indépendant de l’acte de diffusion du contenu vers lequel il est pointé. La grande difficulté consiste, dans ces conditions, pour le juriste à trouver un concept juridique qui permette de faire un lien entre les deux. Or cette difficulté s’avère être, nous l’avons vu, presque insurmontable. Pour l’heure, les tisseurs de liens semblent être à l’abri d’une limitation de leur liberté par le droit. Leur conduite est, si l’on peut s’exprimer ainsi, trop « glissante » pour pouvoir être saisie par les tentacules de ce dernier.

[1] Bien que ce principe puisse apparaître réducteur dans la mesure où le fait générateur d’un dommage peut également consister en la violation d’un droit subjectif, comme le constate Tristan Azzi « le principe énoncé à l’article 1382du Code civil est l’une de ces grandes règles d’équité qui peuvent, à elles seules, résumer le droit tout entier ». Tristan Azzi, « Les relations entre la responsabilité civile délictuelle et les droits subjectifs », RTD Civ., 2007, p. 227.

[2] Article 121-1 et s. du Code pénal.

[3] Sur une analyse de ce phénomène V. L. Clerc-Renaud, Du Droit commun et des régimes spéciaux en droit extracontractuel de la réparation, thèse : Chambéry, 2006, 535 p.

[4] On pense notamment aux conducteurs de véhicules terrestres à moteur qui ont vu leur responsabilité considérablement renforcée avec l’adoption de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, JORF juillet 1985.

[5] V. en ce sens la loi du 27 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui a posé, à l’article L. 650-1 du Code de commerce, un principe d’irresponsabilité au bénéfice des créanciers « du fait des concours consentis », dans le cadre de l’ouverture d’une « procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, JORF n° 173 du 27 juillet 2005 p. 12187).

[6] Ainsi, par exemple, les agences de voyages ont vu, récemment, leur responsabilité allégée par la loi du 22 juillet 2009, en limitant les dommages intérêt alloués à leurs clients aux montants prévus par les conventions internationales (loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, JORF n° 0169 du 24 juillet 2009 p. 12352).

[7] Directive 2000-1931/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), JO du 17/07/2000, n° L 178, pp. 1-16.

[8] Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, JORF n° 0143 du 22 juin 2004 p. 11168.

[9] C. Rojinsky, « Sens interdit. La responsabilité du créateur de lien hypertexte du fait du contenu illicite du site cible », Cahiers Lamy droit de l’informatique et des réseaux, n° 155, février 2003, p. 7.

[10] Ibid., p. 7.

[11] L’article 21 de la directive précise que la Commission devra présenter des propositions relatives à la responsabilité des fournisseurs de liens hypertextes sous la forme d’un rapport qui devra être établi à ce sujet par la Commission européenne au plus tard le 17 juillet 2003.

[12] On peut citer l’Espagne, l’Autriche le Liechtenstein ou encore le Portugal qui ont appliqué le régime de responsabilité des intermédiaires techniques aux fournisseurs d’hyperliens.

[13] Elle le sera quasiment presque toujours dans la mesure où, comme l’a écrit Jérôme Huet, un site web est, par nature, un « gisement de propriété intellectuelle » (J. Huet, « Le site Internet : gisement de droits de propriété intellectuelle », in Commerce électronique et propriétés intellectuelles, Paris, Litec, 2001, pp.35 secondes). V. également en ce sens J. Larrieu, « Le site Web à la croisée des droits », Propriété industrielle, oct. 2011, n° 10, pp. 33-34 ; C. Caron, « Droit d’auteur : un site Internet est une œuvre de l’esprit », CCE, oct. 2011, n° 10, pp. 25-25.

[14] Ainsi la Cour de justice de l’Union européenne a-t-elle eu l’occasion d’affirmer, dans un arrêt du 12 novembre 2002, que « l’exercice de ce droit [portant sur la marque] doit […] être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque » (CJUE, 12 nov. 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. P. I-10273, point 51).

[15] L’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

[16] Selon l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

[17] Le Tribunal de grande instance de Paris ne s’y est pas trompé, affirmant, dans le cadre d’une décision rendue en référé le 12 mai 2003 que « la liberté d’établir un lien, sauf à répondre des abus résultant de son utilisation, apparaît inhérente au principe de fonctionnement de l’Internet » (TGI Paris, ord. réf., 12 mai 2003, Lorie c/M. Géraume S. : Légipresse 2003, n° 205, II, p. 150, note L. Tellier-Loniewski).

[18] Ch. Caron, « Les liens hypertextes entre propriété intellectuelle et concurrence déloyale », CCE, mars 2001, comm. n° 26, p. 21.

[19] Article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle : « le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ».

[20] Dans cette hypothèse, c’est surtout au droit d’une marque qu’il sera porté atteinte. Sur cette question, la jurisprudence estime que toute reproduction ou usage d’une marque qui n’a pas été autorisée par son titulaire constitue une contrefaçon, à condition, néanmoins qu’il soit porté atteinte à la fonction de la marque, mais encore que la reproduction du signe distinctif soit faite dans le cadre de la vie des affaires. V. en ce sens TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 5 sept. 2001, SA Cadremploi c/SA Keljob : JurisData n° 2001-161 802 Expertises 2001, p. 391 ; CA Paris, 4e ch., sect. B, 19 oct. 2001, Sarl Wolke Inks & Printers c/SA Imaje : JurisData n° 2001-159 030. L’hypothèse d’une contrefaçon, du fait de la reproduction du titre d’une œuvre protégée par le droit de la propriété littéraire et artistique pour la création d’un hyperlien, peut-être être envisagée ? Certains auteurs le pensent (V en ce sens C. Fabre, « De l’affaire Keljob à l’affaire Keljob », Expertises, 2001, p. 180). D’autres commentateurs sont plus nuancés (V. Varet, « Les risques juridiques en matière de liens hypertextes », Légipresse, 2002, n° 196, II, p. 141).

[21] Il est, cependant, une décision qui a été prise sur le fondement de l’article L. 122-4 du Code de la propriété condamnant un fournisseur de liens qui avait reproduit le logo d’une société pour, ensuite, renvoyer vers le site de cette dernière (TGI Paris, 3e ch., 28 nov. 2001).

[22] Cass. 1re civ., 7 mars 1984, aff. “Ranou-graphie” : JCP G 1985, II, n° 20351, note Plaisant ; RTD com. 1984, p. 677, obs. A. Françon.

[23] Certains avancent que cette solution ne vaut que si le fournisseur des moyens profite de la reproduction, ce qui était clairement le cas en l’espèce de l’officine de Photocopie. D’autres avancent, comme Pierre-Yves Gauthier, que la seule fourniture publique de moyens de reproduction devrait suffire à déclencher le retour au droit exclusif. Selon cet auteur « tout comme la vente ou la location du support matériel de l’œuvre, fût-ce pour un usage privé, est subordonnée à l’autorisation de l’auteur ou de son ayant droit tout entremise d’un tiers, facilitant, contre rémunération, la photocopie de tout ou partie de l’œuvre, notamment la fourniture d’une machine à l’usager » (P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, coll. « Droit fondamental », 2012, n° 339, p. 344).

[24] Recommandation du Forum des droits sur l’internet « Hyperliens : statut juridique », le 3 mars 2003.

[25] Sans qu’il soit besoin de nous encombrer de considérations trop techniques, il convient de souligner que tout traitement de l’information par un ordinateur suppose qu’elle soit, au préalable, reproduite dans la mémoire vive de celui-ci, de telle sorte que, comme le précisait Xavier Linant de Bellefonds, on est « dans le domaine de la copie systématique fonctionnellement nécessaire ». Ainsi, la consultation d’un site internet, par exemple, implique-t-elle que l’ordinateur de chacun de ses visiteurs reproduise le contenu de la page web visitée. Lorsque, par conséquent, est pointée un œuvre de l’esprit par un lien hypertexte, celle-ci est, en toute logique, reproduite autant de fois que le lien est activé.

[26] La reproduction provisoire et la reproduction permanente sont assimilées.

[27] Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO 22 juin 2001, L. 167, p. 10-19.

[28] Selon l’article L. 122-5 6° : « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire, […] la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ».

[29] Il peut également y être recouru pour exempter les intermédiaires techniques.

[30] Cass. 1re civ., 6 avr. 1994, RIDA juill. 1994, p. 367, note Kéréver ; RTD com. 1994, p. 272, obs. A. Françon ; D. 1994, jurisprudence, p. 450, note P.-Y. Gautier.

[31] Ph. Gaudrat, « Hyperliens et droit d’exploitation », RTD Com., 2006, p. 104.

[32] A. Strowel et N. Ide, « La responsabilité des intermédiaires sur Internet : actualités et question des hyperliens », RIDA, oct. 2000, n° 186, p. 69.

[33] Enoncée autrefois, explicitement, par la loi du 11 mars 1957, la condition du caractère direct de la communication au public de l’œuvre est toujours exigé par l’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle selon André Lucas. En effet, selon cet auteur « il n’y a pas d’inconvénients à continuer à dire que la représentation est une communication directe » (A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, coll. « Traités », 2006, n° 279, p. 224).

[34] Ces liens peuvent en effet être considérés comme réalisant un acte de communication directe au public, le contenu du site lié s’affichant directement sur la page du site liant (V. supra, n° 465).

[35] Recommandation du Forum des droits sur l’internet « Hyperliens : statut juridique », le 3 mars 2003.

[36] A. Dimeglio, Le droit du référencement dans l’internet, thèse : Montpellier ; 2002, p. 179.

[37] Recommandation du Forum des droits sur l’internet, op. préc.

[38] Ch. Caron, « Les liens hypertextes entre propriété intellectuelle et concurrence déloyale », CCE, mars 2001, comm. n° 26, p. 21.

[39] V. en ce sens TGI Épinal, ch. corr., 24 oct. 2000, Min. publ. et SCPP c/Conraud : CCE. 2000, comm. 125, note Ch. Caron ; JurisData n° 2000-126285.

[40] Dans un jugement du 6 décembre 2010, les juges du Tribunal de grande instance de Nancy estiment que la création d’un lien hypertexte n’équivaut pas la mise en ligne d’une œuvre au public (TGI Nancy, 6 déc. 2010 : Gaz. Pal. 24 févr. 2011, p. 13, obs. L. Marino).

[41] V. en ce sens T. com. Paris, réf., 26 déc. 2000 : CCE, 2001, comm. 26, obs. Ch. Caron ; Légipresse 2001, III, p. 64.

[42] P. Roubier, « Théorie générale de l’action générale en concurrence déloyale », RTD. civ., 1948, p. 541, spéc. p. 543

[43] US District Court, Los Angeles, Ticketmaster Corp. v/Tickets.com, 27 mars 2000.

[44] T. com. Paris, réf., 26 déc. 2000, SNC Havas Numérique et SA Cadres on Line c/SA Keljob : JurisData n° 2000-174 348 ; Legalis.net, 2001, n° 2, p. 122, note J. Giusti.

[45] L’agissement parasitaire est une forme de concurrence déloyale. Aussi, est-il sanctionné sur le même fondement que l’action en concurrence déloyale : l’article 1382 du Code civil. Pour que l’acte de parasitisme soit caractérisé, il faut donc que soit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Depuis un arrêt du 12 février 2008, la Cour de cassation n’exige plus, dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, qu’existe un rapport de concurrence entre l’auteur du dommage et la victime. Cass. com., 12 févr. 2008 : JurisData n° 2008-042743 ; Contrats, conc. consom. 2008, comm. 103, obs. M. Malaurie-Vignal.

[46] A. Dimeglio, op. cit. note 58, p. 204.

[47] Ph. Le Tourneau, Le Parasitisme, Notion, prévention, protection Litec, 1998.

[48] A. Dimeglio, op. cit. note 58, p. 206.

[49] V. en ce sens l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle combiné à l’article L. 121-1.

[50] F. Sardain, « Les hyperliens », Jurisclasseur Communication, fasc. 4730, n° 37.

[51] TGI Paris 3e ch., 15 octobre 1992 : RIDA 1/1993, p. 225.

[52] T. Azzi, « Les relations entre la responsabilité civile délictuelle et les droits subjectifs », RTD Civ., 2007, p. 227.

[53] Cyril Rojinsky, art. cit. note 31.

[54] L’article 1383 du Code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

[55] TGI Paris, ord. Réf., 31 juillet 2000, Bertrand Delanoë c/Altavista et autres, juriscom ; Juris-Data n° 2000-134032.

[56] G. Danjaume, « La responsabilité du fait de l’information », JCP G, 1996, I, 3895 ; F. Dupuis-Toubol, M.-H. Tonnelier, et S. Lemarchand, « Responsabilité civile et internet », JCP E, 1997, I, 640.

[57] Cass, Ch. Réunies, 2 décembre 1941, D. C. 1942, 25, note Ripert.

[58] TGI Paris, 27 février 1991, JCP 1992, éd. G, II, 21809, note Ph. le Tourneau.

[59] Cyril Rojinsky, art. cit. note 31.

[60] Article 121-1 du Code pénal : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

[61] Article 121-6 : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction […] ».

[62] Pour Arnaud Dimeglio, il convient de distinguer dans la mesure où lorsque le fait principal punissable est commis par le référencé alors il ne saurait y avoir de complicité. En revanche, selon lui, quand le fait principal est imputable à l’utilisateur l’acte de complicité est caractérisé (A. Dimeglio, op. cit. note 58, p. 59-60).

[63] V. en ce sens l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, les juges estimant que l’auteur d’un lien hypertexte renvoyant vers un site sur lequel avait été publié la vidéo d’une agression ne pouvait pas être considéré comme le complice de la mise en ligne de cette vidéo illégale. (CA Paris, 9 déc. 2009, n° 09/05 089 : JurisData n° 2009-017 742 : CCE, 2010, comm. 37, A. Lepage).

[64] Crim. 3 avril 1995, Bull. Crim, n° 142 ; D. 1995, Somm. 320, obs. J. Pradel.

[65] Crim. 4 mars 2008, note J. Huet, « Vol de fichiers informatiques », CCE, déc. 2008, comm. 25.

[66] En vertu de l’article 321-1, alinéa 1e du Code pénal, « Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».

[67] D. Rebut, « Le déclin du principe de légalité des délits et des peines », in R. Cabrillac, M.-A. Frison-Roche et T. Revet (dir.), Libertés et droits fondamentaux, Paris, Dalloz, 2003, p. 512.

[68] Montesquieu, De l’esprit des lois, Flammarion, coll. « Garnier Flammarion », 1979, vol. 1, liv. XI, chap. VI, p. 301.

[69] On constate cependant un déclin du pouvoir du législateur, compte tenu de l’intervention grandissante du pouvoir règlementaire en la matière, bien qu’il ne soit compétent, au titre de la combinaison des articles 34 et 37 de la Constitution, que pour l’édiction de contraventions.

[70] En vertu de l’article 121-1 du Code pénal « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

[71] Sont d’abord visés « 1° les directeurs de publications ou éditeurs […] 2° à leur défaut les auteurs ; 3° à défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs et afficheurs ».

[72] E. Derieux, Droit des médias. Droit français, européen et international, LGDJ, coll. « Manuel », 2008, pp. 440 et s.

[73] TGI Paris, 17e ch. civ., 18 mars 2013, Sté Amex c/Sté Indogo Publications.

[74] Recommandation du Forum des droits sur l’internet « Hyperliens : statut juridique », le 3 mars 2003

[75] Selon Emmanuel Derieux, « la publication est incontestablement le critère principale et, beaucoup plus, la condition ou l’élément matériel constitutif essentiel des abus de la liberté d’expression ». E. Derieux, op. préc., n° 1332, p. 440.

[76] L’article 111-4 du Code pénal dispose que « la loi pénale est d’interprétation stricte ».

[77] Le principe de légalité trouve son siège à l’article précédent du Code pénal.