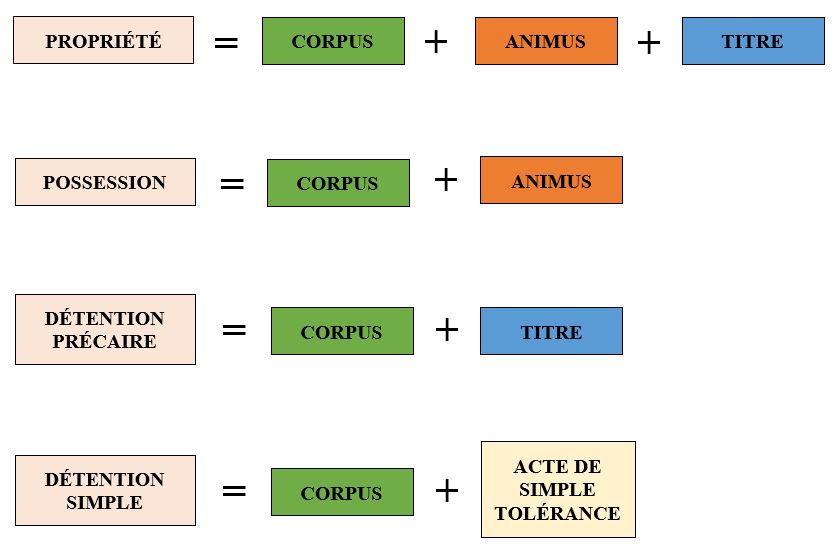

Dans la conception française, issue du droit romain et du Code civil, le droit de propriété est envisagé comme un tout et concentre l’ensemble des prérogatives dont une chose est susceptible[1].

Ces prérogatives, au nombre desquels figurent, l’usus, le fructus et l’abus, sont liées par des caractères qu’elles partagent en commun, caractères qui confèrent au droit de propriété son identité propre et qui donc permet de le distinguer des autres droits subjectifs, en particulier les droits personnels, au titre desquels une personne peut être autorisée à exercer un pouvoir sur une chose.

Bien que l’article 544 du Code civil n’envisage qu’un seul de ces caractères, l’absolutisme, la jurisprudence reconnaît deux autres caractères au droit de propriété que sont l’exclusivité et la perpétuité.

§1 : Le caractère absolu du droit de propriété

Si le droit de propriété est envisagé comme présentant un caractère absolu, il connaît, en réalité, un certain nombre de limites qui s’imposent au propriétaire.

I) Principe

L’absolutisme qui est donc le premier trait distinctif de la propriété. La question qui alors se pose est de savoir ce que recouvre ce caractère du droit de propriété.

En première intention le caractère absolu du droit de propriété suggère que son exercice serait sans limite ; que le propriétaire serait autorisé à faire usage de son bien sans que l’on ne puisse lui opposer aucune restriction.

À l’analyse, il n’en est rien. Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à l’article 544 du Code civil qui prévoit certes que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ».

Le texte précise néanmoins in fine que « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Ainsi, le caractère absolu du droit de propriété ne confère, en aucune manière, au propriétaire des prérogatives illimitées sur la chose, ne serait-ce, comme le relève Christian Atias, parce que « toute propriété se heurte à d’autres propriétés, à d’autres libertés qui la limitent inévitablement ».

Au fond, comme l’ont écrit Philippe Malaurie et Laurent Aynès « il n’y a pas à décrire les prérogatives du propriétaire : il suffit d’en rechercher les limites ».

Autrement dit, le caractère absolu du droit de propriété signifie d’abord que l’on peut faire tout ce qui n’est pas prohibé.

Plus précisément, comme observé par le Doyen Carbonnier, le caractère absolu dont est assorti le droit de propriété traduit la volonté des rédacteurs du Code civil, en réaction au système en place sous l’ancien régime, de « proclamer comme un principe que le propriétaire n’est, dans l’exercice de son droit, sujet à aucune restriction, d’où qu’elle vienne, ni d’autres particuliers ou non, ni même de l’État ». Si restriction il y a, elle ne peut venir que de la loi ou du règlement, comme énoncé à l’article 544 in fine.

Ensuite, il faut comprendre l’absolutisme du droit de propriété en ce qu’il confère au propriétaire le droit réel le plus complet sur la chose, tandis que les autres droits n’offrent à leurs titulaires que des prérogatives limitées.

Paul Roubier a écrit en ce sens que « la notion du droit de propriété sur les choses corporelles, mobilières ou immobilières, peut être considérée comme la forme la plus complète de droit subjectif ».

Le propriétaire réunit ainsi en une seule main toutes les prérogatives qui sont susceptibles d’être exercées sur la chose. Le propriétaire peut en tirer toutes les utilités qu’elle a à lui donner. C’est cette particularité qui confère au droit de propriété sont caractère absolu.

II) Limites

Comme le relève Christian Atias, « la propriété n’est pas, par nature ou nécessairement illimitée ; mais elle n’est limitée que si le législateur ou le propriétaire ont décidé d’en restreindre la plénitude ».

Aussi, le caractère absolu du droit de propriété s’éclaire à la lumière de la seconde proposition énoncée à l’article 544 du Code civil qui précise : « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements ».

À l’examen, les limites qui restreignent l’exercice du droit de droit de propriété sont de deux ordres : jurisprudentielles et légales.

A) Les limites jurisprudentielles

Au nombre des limites jurisprudentielles au droit de propriété on compte :

- L’abus de droit de propriété

- L’excès de droit de propriété

- L’abus de droit de propriété

Très tôt la question s’est posée en jurisprudence de savoir dans quelle mesure l’exercice du droit de propriété, bien que conforme au droit en vigueur, est susceptible d’engager la responsabilité du propriétaire.

Cette question qui avait déjà été abordée en droit romain a donné lieu au développement de ce que l’on appelle la théorie de l’abus de droit.

==> Problématique de la théorie de l’abus de droit

La reconnaissance de la possibilité d’un abus dans l’exercice du droit de propriété conduit immédiatement à observer que le sens premier du terme « absolu » se concilie difficilement avec la signification de la notion d’abus.

Comment concevoir qu’un droit subjectif qui présente un caractère absolu puisse faire l’objet d’un abus ?

À l’évidence, envisager cette possibilité reviendrait à admettre que le droit de propriété ne relèverait pas de la catégorie des droits discrétionnaires, alors même que la sémantique de l’article 544 du Code civil suggère le contraire.

Par discrétionnaire, il faut comprendre un droit subjectif dont l’exercice ne connaît aucune limite. Les droits discrétionnaires peuvent, en effet, être exercés sans que l’on puisse, en aucune façon, reprocher à leur titulaire un abus.

L’exercice d’un droit discrétionnaire ne peut, en conséquence, jamais donner lieu à réparation, pas même lorsque, par cet exercice, un dommage est causé à autrui.

On justifie l’immunité accordée aux titulaires de droits discrétionnaires en avançant que, si on en limitait l’exercice, cela reviendrait à priver ces droits de leur effectivité.

Exemples :

- Le droit moral dont jouit un auteur sur son œuvre

- Le droit d’exhéréder ses successibles

- Le droit d’acquérir la mitoyenneté d’un mur

- Le droit des ascendants de faire opposition au mariage

S’agissant du droit de propriété, le caractère discrétionnaire de ce droit n’est pas sans avoir fait l’objet d’âpres discussions doctrinales, les uns se prévalant du caractère « absolu » du droit de propriété, les autres rappelant les termes de l’article 544 du Code civil in fine qui limite l’exercice du droit de propriété à ce qui est prohibé par les lois et les règlements.

Finalement la jurisprudence, qui s’est prononcée dès le XIXe siècle, a donné raison à ceux qui estimaient que le droit de propriété appartenait à la catégorie des droits, non pas discrétionnaires, mais relatifs.

==> Reconnaissance de la théorie de l’abus de droit

Dans un arrêt Doerr du 2 mai 1855, la Cour d’appel de Colmar a jugé que « c’est méchamment que l’appelant, sans utilité pour lui et dans l’unique but de nuire à son voisin, a élevé, en face et presque contre la fenêtre de l’intimé, dont une partie se trouve déjà masquée par sa construction nouvelle, une fausse cheminée […]. S’il est de principe que le droit de propriété est un droit en quelque sorte absolu, autorisant le propriétaire à user et à abuser de la chose, cependant l’exercice de ce droit, comme celui de tout autre, doit avoir pour limite la satisfaction d’un intérêt sérieux et légitime ; les principes de la morale et de l’équité s’opposent à ce que la Justice sanctionne une action inspirée par la malveillance, accomplie sous l’empire d’une mauvaise passion ne se justifiant par aucune utilité personnelle et portant un grave préjudice à autrui » (CA Colmar, 2 mai 1855).

Il ressort de cette décision le caractère absolu du droit de propriété ne saurait, en aucune manière justifier, qu’il soit exercé dans l’unique but de nuire alors même que le propriétaire n’en retire aucune utilité.

Quelques années plus tard, la Cour de cassation a, dans le cadre du célèbre arrêt Clément-Bayard rendu en date du 3 août 1915, statué dans le même sens que la Cour d’appel de Colmar (Cass. req. 3 août 1915).

Clément-Bayard

(Cass. req. 3 août 1915) |

Sur le moyen de pourvoi pris de la violation des articles 544 et suivants, 552 et suivants du code civil, des règles du droit de propriété et plus spécialement du droit de clore, violation par fausse application des articles 1388 et suivants du code civil, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et de base légale.

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Coquerel a installé sur son terrain attenant à celui de Clément-Bayard, des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues ; que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à Clément-Bayard, sans d'ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l'article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes ; que, dans cette situation des faits, l'arrêt a pu apprécier qu'il y avait eu par Coquerel abus de son droit et, d'une part, le condamner à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable de Clément-Bayard, d'autre part, ordonner l'enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois.

Attendu que, sans contradiction, l'arrêt a pu refuser la destruction du surplus du dispositif dont la suppression était également réclamée, par le motif qu'il n'était pas démontré que ce dispositif eût jusqu'à présent causé du dommage à Clément-Bayard et dût nécessairement lui en causer dans l'avenir.

Attendu que l'arrêt trouve une base légale dans ces constatations ; que, dûment motivé, il n'a point, en statuant ainsi qu'il l'a fait, violé ou faussement appliqué les règles de droit ou les textes visés au moyen.

Par ces motifs, rejette la requête, condamne le demandeur à l'amende. |

- Faits

- Clément Bayard et Cocquerel sont voisins. Ils résident dans une campagne située aux environs de Paris.

- Clément-Bayard se livre régulièrement aux joies de la promenade en ballon dirigeable.

- Il les entrepose dans un garage établi sur son terrain et attenant au fonds voisin dont était propriétaire Cocquerel.

- Ce dernier décide de faire construire sur son terrain, à la lisière de celui de Clément Bayard, des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues

- À l’occasion d’une sortie, le dirigeable de Clément Bayard se heurte à cet ouvrage et se déchire.

- Clément Bayard saisit le juge pour obtenir la condamnation de Cocquerel au paiement de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi

- Procédure

- Par un arrêt du 12 novembre 1913, la Cour d’appel d’Amiens condamne Cocquerel à réparer le dommage occasionné à Clément-Bayard.

- Les juges du fond ont estimé que Cocquerel avait abusé de son droit de propriété dans la mesure où :

- D’une part, le dispositif ne présentait pour l’exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité

- D’autre part, il n’avait été érigée que dans l’unique but de nuire à Clément-Bayard. Ainsi la Cour d’appel considère-t-elle que l’abus de droit était ici caractérisé

- Décision

- Dans un arrêt du 3 août 1915, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Cocquerel

- Faisant sienne la motivation de la Cour d’appel d’Amiens, la haute juridiction retient également l’abus droit considérant que l’ouvrage litigieux ne présentait aucune utilité pour son propriétaire et que cet ouvrage avait été édifié dans l’unique but de nuire à son voisin.

- Pour cette raison, l’abus de droit était bien établi, ce qui conduit la Cour de cassation à valider la caractérisation, par les juges du fonds, d’une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité civile de son auteur.

Il ressort de cette jurisprudence que le propriétaire peut donc se voir reprocher d’abuser de l’exercice de son droit de propriété et, à ce titre, être condamné à réparer le préjudice causé à un tiers.

La question qui alors se pose est de savoir quels sont les critères de l’abus de droit qui, notion qui par nature, comporte une coloration essentiellement subjective et implique une appréciation du comportement de l’auteur du dommage, et plus précisément de son intention de nuire.

==> Critères de la théorie de l’abus de droit

Deux critères sont traditionnellement exigés pour caractériser l’abus de droit de propriété : l’inutilité de l’action du propriétaire et son intention de nuire.

- S’agissant de l’inutilité de l’action du propriétaire

- Il s’agit ici d’établir que l’action du propriétaire ne lui procure aucune utilité personnelle

- Dans l’arrêt Clément Bayard, la Cour de cassation avait jugé en ce sens que le dispositif ne présentait aucune utilité pour le terrain.

- Elle avait en outre relevé que ce dispositif avait été érigé « sans d’ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l’article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes»

- Au sujet du critère de l’inutilité, dans un arrêt du 20 janvier 1964, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « l’exercice du droit de propriété qui a pour limite la satisfaction d’un intérêt sérieux et légitime, ne saurait autoriser l’accomplissement d’actes malveillants, ne se justifiant par aucune utilité appréciable et portant préjudice à autrui» ( 2e civ., 20 janv. 1964).

- S’agissant de l’intention de nuire du propriétaire

- L’intention de nuire qui est un critère psychologique, est l’élément central de la notion d’abus de droit

- En effet, c’est l’intention de celui qui exerce son droit de propriété qui permet de caractériser l’abus de droit.

- Dès lors, la recherche du juge consistera en une analyse des mobiles du propriétaire.

- À l’évidence, l’exercice est difficile, l’esprit se laissant, par hypothèse, difficilement sondé.

- Comment, dans ces conditions, démontrer l’intention de nuire, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, soit sur la victime de l’abus ?

- Compte tenu de la difficulté qu’il y a à rapporter la preuve de l’intention de nuire, la jurisprudence admet qu’elle puisse se déduire de constatations matérielles, en particulier l’inutilité de l’action du propriétaire et le préjudice causé.

- Si le propriétaire n’avait aucun intérêt légitime à exercer son droit de propriété comme il l’a fait, on peut conjecturer que son comportement procède d’une intention de nuire à autrui, à plus forte raison s’il en résulte en préjudice.

2. L’excès de droit de propriété ou le trouble de voisinage

==> Éléments de contexte

Aux côtés de la théorie de l’abus de droit, la jurisprudence a construit la théorie de l’excès de droit de propriété aux fins d’appréhender ce que l’on appelle les troubles de voisinage.

La situation de voisinage comporte généralement des inconvénients. Certains comportements peuvent excéder ces inconvénients normaux, sans toutefois être constitutifs d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.

Aussi, Geneviève Viney et Patrice Jourdain ont-ils pu écrire que « les inconvénients liés au voisinage doivent être supportés jusqu’à une certaine limite, parce qu’ils sont inhérents à la vie en société ; au-delà de ce seuil, la responsabilité sera engagée, même en l’absence de faute de l’auteur, parce que la gêne devient intolérable et ne peut plus être justifiée par des relations de voisinage ».

Au nombre de ces troubles qui sont de nature à menacer la paix sociale entre voisins, on compte les bruits, les odeurs malsaines, les fumées délétères d’usine, les aboiements de chien, le plancher qui craque, les ébranlements, les poussières de chantier, la réduction de l’ensoleillement etc.

La difficulté ici est donc d’appréhender des troubles de voisinage susceptibles de causer un dommage à autrui sans pour autant que l’on puisse reprocher une quelconque faute à leur auteur.

==> Fondements

Plusieurs fondements ont été envisagés par la jurisprudence et la doctrine pour reconnaître à la victime de troubles de voisinage un droit à réparation du préjudice subi.

- La théorie de l’abus de droit

- Dans un premier temps, la jurisprudence s’est saisie de la question des troubles de voisinage en recourant à la théorie d’abus de droit.

- C’est ainsi que dans l’arrêt Clément-Bayard, la Cour de cassation a été en mesure de valider la condamnation d’un propriétaire qui avait érigé des tiges en fer à la lisière de son terrain dans l’unique but de nuire à son voisin en ce que cela compliquait considérablement les manœuvres qu’il devait effectuer pour entreposer son ballon dirigeable dans son hangar ( req. 3 août 1915).

- Bien que novatrice, l’inconvénient de la solution dégagée par la Cour de cassation, est que pour sanctionner les troubles de voisinage, cela suppose, pour la victime, d’établir la volonté de nuire du propriétaire.

- Or cette intention de nuire n’existe pas toujours.

- Bien au contraire, le plus souvent les troubles sont causés sans volonté du propriétaire de porter atteinte à la quiétude de son voisin.

- Les limites de la théorie de l’abus de droit se sont ainsi très vite révélées à la jurisprudence qui a été contrainte d’envisager un autre fondement.

Clément-Bayard

(Cass. req. 3 août 1915) |

Sur le moyen de pourvoi pris de la violation des articles 544 et suivants, 552 et suivants du code civil, des règles du droit de propriété et plus spécialement du droit de clore, violation par fausse application des articles 1388 et suivants du code civil, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et de base légale.

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Coquerel a installé sur son terrain attenant à celui de Clément-Bayard, des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues ; que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à Clément-Bayard, sans d'ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l'article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes ; que, dans cette situation des faits, l'arrêt a pu apprécier qu'il y avait eu par Coquerel abus de son droit et, d'une part, le condamner à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable de Clément-Bayard, d'autre part, ordonner l'enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois.

Attendu que, sans contradiction, l'arrêt a pu refuser la destruction du surplus du dispositif dont la suppression était également réclamée, par le motif qu'il n'était pas démontré que ce dispositif eût jusqu'à présent causé du dommage à Clément-Bayard et dût nécessairement lui en causer dans l'avenir.

Attendu que l'arrêt trouve une base légale dans ces constatations ; que, dûment motivé, il n'a point, en statuant ainsi qu'il l'a fait, violé ou faussement appliqué les règles de droit ou les textes visés au moyen.

Par ces motifs, rejette la requête, condamne le demandeur à l'amende. |

- Responsabilité civile

- Afin de fonder la théorie des troubles du voisinage, la jurisprudence a cherché à la rattacher à la responsabilité civile et plus précisément sur l’article 1382 du Code civil (nouvellement 1240).

- C’est ainsi que, dans un arrêt du 27 novembre 1844, elle a été amenée à se prononcer sur un inconvénient résultant de la fumée, qui, de l’établissement du demandeur, de la cheminée de la forge d’ajustement et de la cheminée à vapeur, se répandait sur les propriétés des défendeurs ( civ. 27 nov. 1844).

- À cet égard, elle considère dans cette décision, au visa des articles 544 et 1382 du Code civil, que « si d’un côté, on ne peut méconnaître que le bruit causé par une usine, lorsqu’il est porté à un degré insupportable pour les propriétés voisines, ne soit une cause légitime d’indemnité; d’un autre côté, on ne peut considérer toute espèce de bruit causé par l’exercice d’une industrie comme constituant le dommage qui peut donner lieu à une indemnité».

- Elle nuance néanmoins son propos en fin d’arrêt, en précisant que, au cas particulier, la Cour d’appel avait « exagéré l’application de l’article 1382 du Code civil».

- Ainsi la Cour de cassation déconnecte ici la faute du trouble qui se suffit à lui seul pour donner droit à indemnisation.

| Cass. civ. 27 nov. 1844 |

En ce qui concerne la partie du dispositif de l’arrêt attaqué, relative à l’inconvénient résultant de la fumée, qui, de l’établissement du demandeur, de la cheminée de la forge d’ajustement et de la cheminée à vapeur, se répand sur les propriétés des défendeurs;

Attendu que cet arrêt, en déclarant qu’il était possible, sans nuire aux droits légitimes de Derosne, d’éviter cette espèce de dommage, moyennant certaines précautions, et en condamnant Derosne à des dommages-intérêts pour ne les avoir pas prises, n’a violé ni faussement appliqué les lois de la matière, et en a fait, au contraire, une juste application;

Rejette le pourvoi quant à ce; Mais, en ce qui concerne le surplus de l’arrêt :

Vu les articles 544 et 1382 du Code civil;

Attendu que, si d’un côté, on ne peut méconnaître que le bruit causé par une usine, lorsqu’il est porté à un degré insupportable pour les propriétés voisines, ne soit une cause légitime d’indemnité; d’un autre côté, on ne peut considérer toute espèce de bruit causé par l’exercice d’une industrie comme constituant le dommage qui peut donner lieu à une indemnité;

Attendu que l’arrêt attaqué s’est, il est vrai, expliqué sur les causes et l’intensité du bruit provenant de l’usine du demandeur; mais que, tout en déclarant que ce bruit était préjudiciable aux propriétés voisines, il n’a point déclaré qu’il fut, d’une manière continue, porté à un degré qui excédât la mesure des obligations ordinaires du voisinage;

Que même, l’arrêt attaqué, en réglant à l’avance une indemnité pour les préjudices futurs, a prévu les cas où les dommages éprouvés seront aggravés ou atténués par l’exploitation future; ce qui ne peut s’entendre, quant à ce, que de l’augmentation ou de la diminution du bruit causé par ladite exploitation, et qu’il n’a considéré l’indemnité comme devant entièrement cesser, que si tout dommage venait à disparaître, sans indiquer à quelle limite l’incommodité, résultant du bruit, cesse d’avoir la gravité suffisante pour constituer le dommage dont la loi autorise la réparation : d’où il suit qu’il a exagéré l’application de l’article 1382 du Code civil, et a, par suite, violé cet article et l’article 544 du même code;

Casse en cette partie. |

- Dépassement des inconvénients normaux du voisinage

- Dans les décisions qui suivirent, la Cour de cassation précisa sa position, en se détachant de l’article 1382 du Code civil, en jugeant que l’auteur du trouble qui a causé un dommage dépasse les inconvénients normaux du voisinage, soit les limites ordinaires de son droit (V. en en ce sens req., 3 janv. 1887)

- Dans un arrêt du 24 mars 1966, la deuxième chambre civile a jugé en ce sens que « l’exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité quand le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage» ( 2e civ. 24 mars 1966, n°64-10737).

- Dans un arrêt du 3 janvier 1969 la troisième Chambre civile a, quant à elle, estimé que « le droit pour [un propriétaire] de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer aucun dommage à la propriété d’autrui, dépassant les inconvénients normaux du voisinage» ( 3e civ. 3 janv. 1969)

- Il ressort des décisions ainsi rendues par la Cour de cassation que la notion de faute cède sous la caractérisation du « dépassement des inconvénients normaux de voisinage».

- À l’analyse, ces décisions annoncent un glissement du fondement de la responsabilité civile vers une théorie autonome des troubles de voisinage

- Certains auteurs ont justifié cette position adoptée par la jurisprudence en convoquant la théorie du risque selon laquelle celui qui crée un risque qui est susceptible de causer un préjudice à autrui, engage sa responsabilité si ce risque se réalise.

- L’approche est néanmoins ici excessive, car elle suggère que le propriétaire serait tenu de réparer tous les dommages causés par les troubles ce sans considération d’anormalité

- L’autonomisation de la théorie des troubles de voisinage

- Animée par la volonté de reconnaître un droit à l’indemnisation aux victimes de troubles de voisinage en s’affranchissant de l’exigence de caractérisation de la faute, la jurisprudence en a tiré toutes les conséquences en faisant de la théorie des troubles de voisinage un régime de responsabilité autonome.

- Cet affranchissement de la théorie des troubles de voisinage par rapport à la responsabilité civile, fondée sur la faute, s’est traduit par la consécration d’un principe général dégagé par la jurisprudence selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage».

- Tandis que deux arrêts rendus en date du 14 février 1971 étaient annonciateurs de cette consécration ( 3e civ., 4 févr. 1971, n°69-14.964), c’est dans un arrêt du 19 novembre 1986 que le principe général a formellement été énoncé pour la première fois (Cass. 2e civ. 19 nov. 1986, n°84-16379).

- Il était question dans cet arrêt d’indemniser la victime de bruits et d’odeurs d’un compresseur installé dans la cave d’une boulangerie.

| Cass. 2e civ. 19 nov. 1986 |

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... habitant dans l'immeuble contigu à la boulangerie exploitée par M. Y... se plaignant des bruits et odeurs en émanant ont assigné celui-ci en réparation du dommage qui leur aurait été ainsi causé par des troubles anormaux de voisinage ;

Attendu que l'arrêt ayant constaté que le bruit provenant d'un compresseur installé dans la cave était doux et régulier, a ordonné cependant l'isolation de ce compresseur et la pose d'un capot de protection au motif que M. Y... l'avait fait pour un autre compresseur ;

Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ; |

Depuis lors, la jurisprudence est constante (V. en ce sens Cass. 3e civ., 13 avr. 2005, n° 03-20575). Aussi, c’est désormais au seul visa de ce principe qu’une cassation peut, le cas échéant, intervenir (V. en ce sens Cass. 2e civ. 28 juin 1995, n°93-12681).

À cet égard, il a été jugé que cette solution jurisprudentielle ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété tel que protégé par la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. 2e Civ., 23 octobre 2003, n° 02-16303).

2.1 Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage

a) Les conditions tenant à l’existence de troubles de voisinage

i) Notion de trouble

Classiquement, le trouble est défini comme une atteinte aux conditions de jouissance du bien d’autrui. Il s’apparente, autrement dit, à une nuisance.

Les formes que peut prendre cette nuisance sont innombrables (bruit, odeurs, fumée, privation d’ensoleillement, vibration, poussières, émanations etc.)

Afin d’apprécier le trouble il convient de se placer du point de vue de la victime. Le trouble est, en effet, ce qui est ressenti par elle et non ce qui est produit.

Il en résulte que, ni l’intention de nuire, ni la faute ne sont des conditions ne conditionnent la caractérisation d’un trouble. Peu importe donc que l’activité de l’auteur du trouble soit licite ou illicite (V. en ce sens Cass. 2e civ., 17 févr. 1993).

Seule compte la gêne, la nuisance occasionnée à la victime qui est affectée dans la jouissance de son bien.

ii) Caractérisation du trouble

Après avoir déterminé ce que l’on devait entendre par trouble, la question qui se pose de savoir à partir de quand peut-on considérer qu’une nuisance est constitutive d’un trouble ?

Un simple un désagrément causé à la victime suffit-elle à engager la responsabilité de l’auteur de ce désagrément ou faut-il que la nuisance présente une intensité particulière ? Où doit-on placer le curseur sur l’échelle de la nuisance ?

À l’examen, pour que le trouble engage la responsabilité de son auteur, encore faut-il, d’une part, qu’il cause un préjudice à la victime et, d’autre part, que ce préjudice soit réparable.

Bien qu’ils entretiennent une proximité pour le moins étroite, trouble et préjudice ne se confondent pas.

Le trouble correspond, en effet, au fait générateur de la responsabilité (bruit), tandis que le préjudice n’en est la conséquence (maux de tête).

Il en résulte que le trouble peut parfaitement exister, sans pour autant causer de préjudice à la victime, à tout le moins de préjudice réparable.

La caractérisation du trouble doit ainsi être envisagée indépendamment de la question du préjudice qui ne peut donc pas se déduire de la nuisance dont se plaint la victime.

iii) Extension de la notion de trouble

À l’examen, la jurisprudence a progressivement adopté une approche extensive de la notion de trouble, en reconnaissant qu’il pouvait également consister, d’une part, en un risque, d’autre part en une gêne esthétique.

==> L’extension de la notion trouble au risque éventuel occasionnée

Plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation ont retenu l’attention en ce qu’ils ont admis que le trouble puisque consister en le risque créé pour le voisinage

Dans un arrêt du 10 juin 2004, la deuxième chambre civile a, par exemple, jugé s’agissant d’une propriété située en bordure d’un golf que la contrainte pour le propriétaire de vivre sous la menace constante d’une projection de balles qui devait se produire d’une manière aléatoire et néanmoins inéluctable, et dont le lieu et la force d’impact, comme la gravité des conséquences potentielles, étaient totalement imprévisibles était constitutive d’un trouble, en ce sens que cette menace excédait dans de fortes proportions ceux que l’on pouvait normalement attendre du voisinage d’un parcours de golf (Cass. 2e civ. 10 juin 2004, n°03-10434).

Ainsi le trouble ne s’apparente pas seulement en une nuisance tangible qui doit nécessairement se produire, il peut également consister en une simple menace qui pèse sur le voisinage, telle la menace de recevoir à tout moment des balles de golf dans sa propriété.

Dans un arrêt du 24 février 2005, la Cour de cassation est allée plus loin en jugeant que « la présence d’un tas de paille à moins de 10 mètres de la maison des époux X… stockage qui, selon lui posait un problème au niveau de la sécurité incendie, ainsi qu’un dépôt de paille dans une grange située à proximité de l’immeuble des intimés ; que, le stockage de paille ou de foin, en meules à l’extérieur ou entreposé dans une grange est bien de nature à faire courir un risque, dès lors qu’il était effectué en limite de propriété et à proximité immédiate d’un immeuble d’habitation ; que si la paille est effectivement un produit inerte, il n’en demeure pas moins que son pouvoir de combustion est particulièrement rapide et important, et qu’une simple étincelle peut suffire à provoquer son embrasement ; que, compte-tenu du risque indéniable qu’elle faisait courir à l’immeuble des époux X…, la proximité immédiate du stockage de paille de Mme Y… constituait pour ceux-ci un trouble anormal de voisinage, auquel il devait être remédié » (Cass. 2e civ. 24 févr. 2005, n°04-10362).

Ainsi, pour la deuxième chambre civile le simple risque d’incendie, bien que, sa réalisation ne soit, par hypothèse, qu’éventuelle, peut être constitutif d’un trouble.

Il s’agit là d’une approche pour le moins extensive de la notion de trouble, en ce qu’il consiste ici en une gêne psychologique, soit non tangible.

==> L’extension de la notion de trouble à la gêne esthétique occasionné

Dans un arrêt du 9 mai 2001, la Cour de cassation jugé que « la dégradation du paysage et de l’environnement urbain » peut constituer « un trouble anormal et excessif de voisinage, peu important qu’une telle opération eût été réalisée conformément aux règles de l’urbanisme ».

La deuxième chambre civile admet ainsi que l’on puisse compter parmi les troubles de voisinage la gêne esthétique.

Cette décision, n’est pas sans avoir fait réagir la doctrine qui s’est demandé si la haute juridiction n’était pas allée trop loin dans l’extension de la notion de trouble.

Dans un arrêt du 8 juin 2004, la Cour de cassation a semblé revenir sur sa position en excluant l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage s’agissant de l’édification d’un immeuble qui privait le fonds voisin de la vue sur mer (Cass. 1ère civ. 8 juin 2004, n°02-20906).

Elle a néanmoins fait machine arrière, un an plus tard, dans l’arrêt du 24 février 2005 aux termes duquel elle admet que l’importance de dépôts de machines usagées, caravane, camion et autres matériels divers entreposés en limite de propriété ou stationnements prolongés de matériels hors d’usage ou usagés, à proximité immédiate du fonds voisin, était source d’une gêne esthétique anormale pour ceux-ci, d’autant plus injustifiée que, eu égard à la taille de sa propriété, l’auteur de la nuisance était en mesure de procéder sans difficulté au stockage de ces biens en un endroit plus éloigné de la limite des deux fonds, dans des conditions qui ne soient pas susceptibles de nuire à ses voisins (Cass. 2e civ. 24 févr. 2005, n°04-10362)

iv) La préexistence du trouble

Très tôt la question s’est posée en jurisprudence de la recevabilité de l’action engagée à l’encontre du voisin qui se serait installé antérieurement à la victime des troubles.

Il ne s’agit pas ici de s’intéresser au contexte général dans lequel s’inscrit l’immeuble, mais à la prééxistence, apparente, du gêneur particulier duquel émane le trouble.

Doit-on admettre que l’antériorité d’installation confère à l’occupant une immunité contre les actions fondées sur les troubles de voisinage ou doit-on considérer que cette situation est sans incidence sur le droit à indemnisation de la victime du trouble ?

La réponse à cette question est réglée par la théorie dite de la « pré-occupation » laquelle a donné lieu à une évolution de la jurisprudence, sous l’impulsion du législateur.

==> Évolution

- La position orthodoxe de la jurisprudence

- Dans un premier temps la jurisprudence refusait catégoriquement d’écarter l’indemnisation de la victime de troubles de voisinage au seul nom de l’antériorité d’installation de l’auteur des nuisances (V. en ce sens civ., 18 févr. 1907).

- Une certaine doctrine soutenait pourtant que lorsque le trouble préexistait de manière apparente à l’installation de la victime, cette dernière avait, en quelque sorte, accepté les risques.

- Or pour mémoire, l’acceptation des risques constitue, en matière de responsabilité délictuelle, un fait justificatif susceptible d’exonérer l’auteur du dommage de sa responsabilité.

- Bien que audacieuse, cette thèse n’a pas convaincu les juridictions qui, en substance, considéraient que l’antériorité d’occupation de l’auteur des troubles ne pouvait, en aucune manière, lui conférer une immunité civile.

- L’admettre, serait revenu pour la jurisprudence à légaliser la création d’une servitude en dehors du cadre défini à l’article 691 du Code civil, lequel prévoit que « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres».

- Considérant que la position adoptée par la Cour de cassation manquait de souplesse, le législateur est intervenu en 1976.

- L’assouplissement de la règle par le législateur

- Le législateur est intervenu dès 1976 pour assouplir la position pour le moins orthodoxe de la jurisprudence.

- Aussi, a-t-il introduit un article L. 421-9 dans le Code de l’urbanisme, que la loi du 4 juillet 1980 a, par suite, transféré à l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation.

- Cette disposition prévoit que « les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. »

- À l’examen, ce texte prévoit un certain nombre de cas qui exonèrent, sous certaines conditions, l’auteur des dommages de toute responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage en raison de l’antériorité de son occupation.

- Il s’agit là, en quelque sorte d’une servitude d’intérêt économique qui est consentie aux personnes qui exploitent des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques.

- La règle posée par la jurisprudence aux termes de laquelle l’antériorité de l’installation est sans incidence sur le droit à indemnisation d’une victime de troubles de voisinage est ainsi assortie d’exceptions.

- L’intervention du Conseil constitutionnel

- Dans le cadre d’un litige engagé par des propriétaires pour qu’il soit mis fin à des troubles anormaux du voisinage causés par les clients d’un relais routier dont le parking est contigu à leur habitation, la Cour de cassation a été saisie aux fins que soit portée devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ( 3e civ., 27 janv. 2011, n° 10-40.056).

- La question posée était de savoir si l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation portait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ses articles 1 à 4 de la Charte de l’environnement de 2004 intégrée au préambule de la Constitution de 1958 ?

- À cette question, le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 8 avril 2011, répondu par la négative, considérant que « l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation interdit à une personne s’estimant victime d’un trouble anormal de voisinage d’engager, sur ce fondement, la responsabilité de l’auteur des nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique lorsque cette activité, antérieure à sa propre installation, a été créée et se poursuit dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, en particulier, de celles qui tendent à la préservation et à la protection de l’environnement ; que cette même disposition ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute ; que, dans ces conditions, l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ne méconnaît ni le principe de responsabilité ni les droits et obligations qui résultent des articles 1er à 4 de la Charte de l’environnement» ( const., 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC).

==> Conditions

L’application de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions :

- L’exploitation d’une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique

- La prise en compte de l’antériorité de l’installation ne bénéficie qu’aux seules personnes qui exploitent des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques.

- À cet égard, la Cour de cassation se refuse à toute extension du champ d’application de l’article L. 112-16 qui fait l’objet d’une interprétation stricte.

- Ainsi, a-t-elle refusé, par exemple, qu’il puisse être invoqué dans le cadre d’un litige opposant des copropriétaires (V. en ce sens ass. 3e civ., 23 janv. 1991).

- L’exigence d’antériorité du trouble

- L’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que seules les activités qui « se sont poursuivies dans les mêmes conditions» que celles qui existaient au moment de l’installation de la victime du trouble.

- Si, autrement dit, les conditions d’exercice de l’activité se sont transformées postérieurement à l’installation de la victime et que la survenance du trouble procède de cette transformation, alors l’auteur des nuisances ne pourra se prévaloir d’aucune immunité.

- Dans un arrêt du 18 janvier 2005, la Cour de cassation a jugé en ce sens que bien que l’activité agricole des exploitants était antérieure à l’installation des victimes des nuisances, ces nuisances avaient pour origine l’accroissement d’un élevage qui est intervenu postérieurement à cette installation.

- La troisième chambre civile en déduit que les requérants étaient parfaitement fondés à solliciter une indemnisation à raison de l’existence de troubles qui excédaient les inconvénients normaux du voisinage ( 3e civ. 18 janv. 2005, n°03-18914).

- L’existence de conformité de l’activité aux lois et règlements

- L’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation n’est applicable qu’à la condition que l’exercice de l’activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique soit conforme aux lois et règlements.

- Dans le cas contraire, l’antériorité de l’activité sera inopposable à la victime des troubles de voisinage.

- Dans un arrêt du 13 janvier 2005, la Cour de cassation a, par exemple, considéré qu’une activité antérieure à l’installation du voisin, mais dont la légalité n’est clairement établie que postérieurement à cette installation, est une activité postérieure à l’installation de l’article L. 112-16 du Code de la construction de l’habitation (V. en ce sens 2e civ. 13 janv. 2005, n°04-12.623).

- Dans un autre arrêt du 10 juin 2004, la question s’est posée de savoir si, en l’absence de réglementation spécifique de l’activité, l’article L. 112-16 pouvait s’appliquer.

- Dans cette décision, le voisin d’un golf se plaignait des balles qui atterrissaient régulièrement dans sa propriété, ce qui était de nature à troubler la jouissance de son bien.

- Reste qu’il s’était installé postérieurement à l’exploitation de ce golf, si bien que l’on eût pu penser que l’article L. 112-16 était applicable au cas particulier.

- C’est sans compter sur la Cour de cassation qui, dans cette affaire, a jugé « qu’en l’absence de texte définissant les règles d’exploitation d’un terrain de golf autre que le règlement du lotissement qu’elle n’a pas dénaturé, la société Massane loisirs ne pouvait utilement invoquer en l’espèce les dispositions de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’Habitation qui ne prévoient une exonération de responsabilité que si l’activité génératrice du trouble s’exerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de sorte qu’il convenait de faire application du principe général selon lequel l’exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage» ( 2e civ. 10 juin 2004, n°03-10434).

b) Les conditions tenant à l’anormalité de troubles de voisinage

Pour que le trouble de voisinage soit de nature à engager la responsabilité de son auteur, encore faut-il qu’il soit anormal.

Dans la mesure où, en matière de responsabilité fondée sur les troubles de voisinage, il est indifférent qu’une faute puisse être reprochée à l’auteur des nuisances, l’anormalité ne se confond pas avec l’illicéité.

En effet, un trouble peut parfaitement n’être en contravention avec aucun texte et pourtant être anormal et, par voie de conséquence, ouvrir droit à réparation pour la victime.

À l’analyse, il ressort de la jurisprudence que l’anormalité du trouble est caractérisée lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :

- Le trouble présente un certain degré de gravité

- Le trouble est persistant et récurrent

==> Sur la gravité du trouble

Seul le trouble de voisinage qui présente une gravité suffisante engage la responsabilité de son auteur. Les désagréments mineurs et qui, au fond, sont inhérents aux rapports de voisinage et plus généralement à la vie en société ne sont pas sanctionnés.

Seul l’excès ouvre droit à réparation, soit lorsque le trouble atteint un certain niveau de désagrément.

La jurisprudence retient ainsi la responsabilité de l’auteur d’un trouble lorsqu’il « excède les inconvénients normaux de voisinage » (Cass. 2e civ. 16 juill. 1969).

À l’évidence, la notion d’« anormalité » est une notion relative qui ne peut pas s’apprécier intrinsèquement.

Elle requiert, en effet, une appréciation in concreto en tenant compte des circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle), mais également en prenant en considération la perception des personnes qui se plaignent (V. en ce sens Cass. 3e civ., 14 janvier 2004, n°01-17.687).

Aussi, convient qu’il faut désigner seulement par trouble « anormal » celui que les voisins n’ont pas l’habitude de subir dans telle région et à telle époque. Car au fond, ce qu’on doit supporter de ses voisins, et ce que, pour leur être supportable, on doit éviter, est affaire de convenance et d’usage, donc de temps et de lieu.

C’est la raison pour laquelle le caractère excessif du trouble doit s’apprécier compte tenu de toutes les circonstances du cas et notamment de sa permanence . À cet égard, ce trouble dommageable est caractérisé par l’aggravation des embarras inhérents au voisinage se traduisant notamment par toutes dégradations de vie.

Dans ce cadre, les juges du fond apprécient souverainement le caractère anormal du trouble (Cass. 2e civ., 27 mai 1999, n° 97-20488) ainsi que les mesures propres à le faire cesser (Cass. 2e civ., 9 octobre 1996, n° 94-16616).

Dans un arrêt du 13 juillet 2004, la Cour de cassation a ainsi opposé à l’auteur d’un pourvoi contestant la caractérisation d’un trouble par la Cour d’appel que « d’une part, que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil, la première branche du moyen ne tend qu’à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges du fond en ce qui concerne l’existence de troubles anormaux du voisinage » (Cass. 1ère civ. 13 juill. 2004, n°02-15176).

Cela n’empêche pas la Cour de cassation d’exercer un contrôle étroit sur la motivation de la Cour d’appel quant à la caractérisation du trouble.

==> Sur la persistance et la récurrence du trouble

L’anormalité du trouble ne procède pas seulement de sa gravité : la nuisance doit encore être persistance et récurrente.

Dans un arrêt du 5 février 2004, la deuxième chambre civile a, par exemple, jugé que « procédant d’une appréciation souveraine des éléments de preuve et desquels il ressort que les troubles, qui, en raison de leur durée, ne résultaient plus d’un cas de force majeure, excédaient les inconvénients normaux du voisinage, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » (Cass. 2e civ. 5 févr. 2004, n°02-15206).

Ainsi, pour ouvrir droit à indemnisation le trouble doit être continu, à tout le moins répétitif. S’il n’est que très ponctuel, il ne saurait présenter un caractère anormal.

2.2 Les conditions d’exercice de l’action en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage

Pour que la responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage soit mise en œuvre, encore faut-il qu’il soit établi que la victime entretient une relation de voisinage avec l’auteur des troubles.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par relation de voisinage. Communément, cette notion renvoie à la situation d’une personne qui réside à faible distance d’une autre personne.

Quant au Code civil, il est silencieux sur ce point. Il n’aborde les relations de voisinage que sous l’angle des problématiques de mitoyenneté.

Aussi, est-ce à la jurisprudence qu’est revenue la tâche :

- D’une part, de définir la notion de voisin, afin de déterminer quelles étaient les personnes fondées à agir

- D’autre part, d’identifier les personnes susceptibles d’engager leur responsabilité au titre d’un trouble anormal de voisinage

a) Le demandeur à l’action en responsabilité fondée sur les troubles de voisinage

Parce que seules les personnes qui ont intérêt et qualité à agir peuvent engager une action en responsabilité fondée sur la théorie des troubles de voisinage, la jurisprudence s’est employée à déterminer des critères permettant de délimiter la notion de voisin.

- Proximité de la source du trouble

- Le premier critère permettant de caractériser l’existence d’une relation de voisinage est la proximité.

- Le voisin est nécessairement celui qui occupe un immeuble à proximité de la source du trouble.

- Il est toutefois indifférent que le voisin occupe un fonds contigu

- Par hypothèse, le trouble est susceptible de se communiquer d’un lieu à un autre, sans considération de bornage, de clôture ou de mitoyenneté.

- Ainsi, la fumée ou le bruit qui émanent d’une usine peuvent affecter la jouissance de fonds voisins se situant dans un périmètre plus ou moins large selon l’intensité et la teneur du trouble

- Il suffit donc d’être touché par le trouble pour endosser la qualification de voisin

- Indifférence de la qualité de propriétaire

- Il est de jurisprudence constante que la qualité de propriétaire est sans incidence sur la qualification de voisin.

- Dans un arrêt du 17 mars 2005, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation» ( 2e civ. 17 mars 2005, n°04-11279)

- À cet égard, il peut être observé que, si l’article 544 du Code civil ne peut pas servir de fondement à la théorie des troubles de voisinage, c’est, en particulier, parce qu’il est indifférent que le voisin ait la qualité de propriétaire.

- Pour endosser la qualification de voisin, il emporte donc peu que la victime des troubles soit propriétaire, locataire ou encore usufruitier

- Dans un arrêt du

- Indifférence de l’occupation du fonds

- Dans un arrêt du 28 juin 1995, la Cour de cassation a précisé « qu’un propriétaire, même s’il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin» ( 2e civ. 28 juin 1995, n°93-12681).

- Dans son rapport annuel de 1995, la Cour de cassation commente cette décision en relevant qu’elle « règle une question qui n’avait pas encore été jugée : l’action pour trouble de voisinage peut-elle être intentée uniquement par les victimes directes, celles qui subissent le trouble quotidiennement, ou bien peut-elle être mise en mouvement par les propriétaires du bien où le trouble est subi, indépendamment du fait qu’ils ne résident plus dans les lieux ? Par la présente décision, la cour s’est orientée vers une solution qui permet au propriétaire d’agir même si l’immeuble est inoccupé et quand bien même la victime directe, locataire ou occupant à titre gratuit, s’abstiendrait de le faire. »

- Ainsi il indifférait que le fonds soit occupé par le propriétaire, son intérêt à agir résidant, en définitive, dans la nécessité de protéger son bien.

b) Le défendeur à l’action en responsabilité fondée sur les troubles de voisinage

Il est admis en jurisprudence que le défendeur n’est pas nécessairement la personne qui a causé le trouble, il peut également s’agir du propriétaire du fonds dont émane le trouble, alors même qu’il n’en est pas à l’origine.

b.1. L’auteur du trouble

La personne qui est à l’origine du trouble engage sa responsabilité, sans qu’il soit besoin d’établir qu’elle a commis une faute. La seule constatation du trouble anormal suffit à engager sa responsabilité.

À cet égard, il est indifférent que l’auteur du trouble soit propriétaire, locataire ou usufruitier. Ce qui importe c’est qu’il occupe le fonds dont émane le trouble.

La question s’est néanmoins posée en jurisprudence de la responsabilité des entrepreneurs et des maîtres d’ouvrage dont l’intervention sur un fonds est à l’origine d’un trouble affectant la jouissance des fonds voisins.

Dans un arrêt du 30 juin 1998, la Cour de cassation a ainsi retenu, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la responsabilité d’un entrepreneur qui avait injecté du béton dans le sol avec une intensité telle que « ce matériau avait pénétré dans les locaux occupés par les [occupants] du fonds situés au-delà des limites du terrain de la construction ».

Relevant que la preuve était rapportée d’un lien de cause à effet entre ces travaux et les dommages constatés chez les voisins la troisième chambre civile valide la décision de la Cour d’appel « qui n’était pas tenue de caractériser la faute du constructeur » et qui a pu légitimement en déduire que l’entrepreneur « était responsable du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » subi par les occupants du fonds voisin (Cass. 3e civ. 30 juin 1998, n°96-13039).

Il ressort de cet arrêt que la Cour de cassation n’hésite pas à retenir la responsabilité de l’entrepreneur à l’origine du trouble, alors même que son intervention n’était que ponctuelle et, surtout qu’il n’entretenait aucune relation de voisinage, au sens commun du terme, avec la victime du trouble.

La Cour de cassation justifie néanmoins sa position dans son rapport annuel en arguant que « bien que celui-ci ne soit pas, normalement, le voisin de la victime, on peut retenir que c’est en travaillant chez un voisin qu’il a commis le trouble anormal et cet arrêt montre la volonté de la troisième chambre d’unifier la jurisprudence dans deux des côtés du triangle unissant entre eux les trois acteurs de l’opération de construction litigieuse ».

Dans un arrêt du 22 juin 2005, la Cour de cassation a précisé sa position en se référant à la notion de « voisins occasionnels ».

Elle a, en effet, confirmé l’arrêt d’une Cour d’appel qui a retenu « à bon droit que le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés » (Cass. 3e civ. 22 juin 2005, n°03-20068).

Pour que la responsabilité du voisin occasionnel soit engagée sur le fondement des troubles de voisinage, encore faut-il, ajoute la Cour de cassation :

- D’une part, que l’entrepreneur contre qui l’action est dirigée soit l’auteur du trouble, ce qui implique qu’en cas de sous-traitance, le sous-traitant engage seul sa responsabilité (V. en ce sens 3e civ. 21 mai 2008, n°07-13769)

- D’une part, que les troubles subis soient en relation de cause directe avec la réalisation des missions confiées à l’auteur des troubles (V. en ce sens 3e civ. 9 févr. 2011, n°09-71.570 et 09-72.494)

b.2. Le propriétaire du fonds dont émane le trouble

Alors même qu’il n’est pas l’auteur du trouble, la jurisprudence a admis que le propriétaire du terrain dont ce trouble émane engage sa responsabilité.

Il s’agit là d’un cas spécifique de responsabilité du fait d’autrui qui ne repose, ni sur l’article 1240 du Code civil, ni sur l’article 1242, al. 1er, mais sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Ainsi que le résument Philippe Malaurie et Laurent Aynès « la victime peut agir directement contre l’auteur du trouble, même s’il n’est pas propriétaire : locataire ou entrepreneur ; ou contre le propriétaire, même s’il n’est pas l’auteur du trouble, car il répond du locataire ou de l’entrepreneur. Le propriétaire, le locataire et l’entrepreneur sont solidairement responsables ».

L’objectif ici visé par la jurisprudence est de faciliter l’exercice du droit à réparation en multipliant les débiteurs d’indemnisation.

Ainsi, le propriétaire du fonds engage sa responsabilité de plein droit à raison du trouble anormal causé par son locataire ou par l’entrepreneur de travaux qu’il a commis .

i) S’agissant de la responsabilité du propriétaire-bailleur du fait du locataire

Deux recours doivent ici être distingués :

- Le recours de la victime des troubles de voisinage contre le propriétaire-bailleur

- Le recours du propriétaire-bailleur contre le locataire

==> Le recours de la victime du trouble contre le propriétaire-bailleur

Dans un arrêt du 17 avril 1996, la Cour de cassation a jugé que « la victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire » (Cass. 3e civ., 17 avril 1996, n° 94-15.876)

Elle précise, en outre, que le bailleur ne pouvait pas, au cas particulier, se réfugier derrière l’envoi de mises en demeure à l’auteur du trouble, ce qui était insuffisant pour l’exonérer de sa responsabilité.

À cet égard, dans un arrêt du 31 mai 2000, la Cour de cassation ajoute que le seul fait de mentionner dans le contrat de bail que le propriétaire demandait la suppression des micros et musique était insuffisant pour démontrer qu’il avait mis en demeure son locataire de respecter la réglementation sur le bruit et qu’il ne justifiait pas de vérifications particulières pour s’assurer que son locataire respectait les obligations souscrites (Cass. 2e civ. 31 mai 2000, n°98-17532)

La deuxième chambre civile en déduit que l’existence de troubles anormaux du voisinage émanant de l’immeuble donné en location par le propriétaire justifiait que, indépendamment de toute faute de la part du bailleur, le propriétaire était tenu d’en réparer les conséquences dommageables subies par un tiers

Il en résulte que, pour pouvoir s’exonérer de sa responsabilité en cas de trouble causé par son locataire, le bailleur doit, non seulement le mettre en demeure de cesser les troubles dont il est l’origine, mais encore il est tenu d’obtenir la cessation définitive de ces troubles par tous moyens fût-il obligé de menacer le locataire de la résiliation du bail

==> Le recours du propriétaire-bailleur contre le locataire

S’il ne parvient pas à faire cesser le trouble et qu’il est condamné consécutivement à une action engagée contre lui par la victime des troubles de voisinage, tout n’est pas perdu pour le propriétaire.

En effet, lorsque le propriétaire a été condamné à indemniser la victime du trouble, alors même qu’il n’en était pas à l’origine, la jurisprudence admet qu’il dispose d’un recours contre son locataire.

Dans un arrêt du 8 juillet 1987, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « lorsque le trouble de voisinage émane d’un immeuble donné en location, la victime de ce trouble peut en demander réparation au propriétaire, qui dispose d’un recours contre son locataire lorsque les nuisances résultent d’un abus de jouissance ou d’un manquement aux obligations nées du bail »

Pour que le bailleur soit fondé à exercer un recours contre son locataire il lui incombe ainsi de démontrer, soit un manquement au contrat de bail, soit un abus de jouissance du local loué.

ii) S’agissant de la responsabilité du propriétaire-maître d’ouvrage du fait de l’entrepreneur de travaux

Plusieurs actions doivent être envisagées :

- L’action de la victime des troubles contre le maître d’ouvrage

- Le recours du maître d’ouvrage contre les entrepreneurs de travaux

- Les recours des entrepreneurs de travaux entre eux

==> L’action de la victime des troubles contre le maître d’ouvrage

À l’instar de la responsabilité du propriétaire du fait de son locataire, lorsqu’il endosse la qualité de maître d’ouvrage il est pareillement responsable du fait de l’intervention de l’entrepreneur de travaux qu’il a commis.

Cette solution a d’abord été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 1971.

La troisième chambre civile a estimé, dans cette décision, au visa des articles 544 et 1382 (nouvellement 1240) du Code civil que :

- D’une part, si « aux termes du premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, le propriétaire voisin de celui qui construit légitimement sur son terrain est néanmoins tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage»

- D’autre part, « qu’en revanche, il est en droit d’exiger une réparation dès lors que ces inconvénients excédent cette limite»

Il ressort ainsi de cet arrêt que le maître d’ouvrage est responsable du fait de son constructeur dont l’intervention est à l’origine du trouble.

La Cour de cassation a statué, dans le même sens, d’un arrêt du 22 juin 2005, aux termes duquel elle a estimé que « le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés » (Cass. 3e civ., 22 juin 2005, n° 03-20.068 et 03-20.991).

Le propriétaire engage également sa responsabilité du fait de l’entrepreneur (Cass. 3e civ., 11 mai 2000, n°98-18249) ou encore du maître d’œuvre (Cass. 3e civ., 20 déc. 2006, n°05-10.855)

À cet égard, il convient d’observer que, à la différence du maître d’ouvrage qui engage sa responsabilité de plein droit dès lors que le trouble anormal est caractérisé, celle de l’entrepreneur de travaux ne peut l’être qu’à la condition qu’il soit démontré que le trouble est en relation directe avec la mission qui lui a été confiée (V. en ce sens Cass. 3e civ. 9 févr. 2011, n°09-71.570 et 09-72.494).

==> Le recours du maître d’ouvrage contre les entrepreneurs de travaux

Lorsque le propriétaire a été condamné à indemniser la victime du trouble, alors même qu’il n’en était pas à l’origine, la jurisprudence admet qu’il dispose d’un recours contre l’entrepreneur de travaux.

Dans un arrêt du 2 juin 2015, la Cour de cassation a, par exemple, jugé « qu’un maître de l’ouvrage condamné pour avoir réalisé des travaux ayant causé à autrui un trouble anormal de voisinage et contre lequel n’est établi ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques est, subrogé, après paiement de l’indemnité, dans les droits de la victime et est bien fondé, avec son assureur, à recourir contre les constructeurs qui par leur action ont été seuls à l’origine des troubles invoqués et leurs assureurs, sans avoir à prouver leur faute, pour obtenir leur garantie intégrale » (Cass. 3e civ., 2 juin 2015, n° 14-11149)

Ainsi, en cas de condamnation consécutivement à l’action engagée par la victime de troubles anormaux de voisinage, le propriétaire du fonds dont émanent ces troubles dispose d’un recours contre l’entrepreneur de travaux qu’il a commis.

Selon que l’auteur des troubles sera l’entrepreneur principal ou un sous-traitant le fondement du recours sera, tantôt de nature contractuelle, tantôt de nature délictuelle.

Il importe encore de distinguer selon que le recours du maître d’ouvrage est exercé, avant l’indemnisation de la victime du trouble ou après.

- Le recours intervient avant l’indemnisation de la victime du trouble

- Dans cette hypothèse, le maître d’ouvrage ne disposera que d’un seul recours, fondé sur la responsabilité contractuelle.

- Aussi, pour mener à bien son action contre l’auteur des troubles devra-t-il établir une inexécution contractuelle.

- Cette exigence a été affirmée par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 28 novembre 2001.

- Elle a, en effet, jugé dans cette décision que « la responsabilité de l’entrepreneur vis-à-vis du maître de l’ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est de nature contractuelle, et que le maître de l’ouvrage ne peut invoquer une présomption de responsabilité à l’encontre de l’entrepreneur gardien du chantier» ( 3e civ. 28 nov. 2001, n°00-13559 00-14450).

- Manifestement, lorsque le maître d’ouvrage est contraint d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sa situation n’est pas des plus confortables, dans la mesure où il est contraint de caractériser une faute.

- Cette exigence a été rappelée dans un arrêt du 24 février 2003 aux termes duquel la 3e chambre civile a reproché à une Cour d’appel d’avoir condamné l’entrepreneur de travaux « sans caractériser les fautes éventuellement commises par la société Sade CGTH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle régissant les rapports unissant le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur ayant exécuté les travaux» ( 3e civ. 24 févr. 2003, n°01-18017).

- Pour cette raison, le maître d’ouvrage a plutôt intérêt à indemniser la victime du trouble avant d’exercer son recours contre l’entrepreneur de travaux, ce afin de bénéficier du recours subrogatoire qui, en ce qu’il repose sur la théorie des troubles de voisinage, le dispense de rapporter la preuve de la faute.

- Le recours intervient après l’indemnisation de la victime du trouble

- Lorsque le recours exercé par le maître d’ouvrage intervient postérieurement à l’indemnisation de la victime du trouble, le maître d’ouvrage dispose de deux sortes de recours : un recours personnel et un recours personnel

- S’agissant du recours personnel

- Ce recours présente l’inconvénient d’exiger du maître d’ouvrage qu’il rapporte la preuve d’un manquement par l’entrepreneur de travaux à ses obligations contractuelles

- Le succès de son action s’en trouve dès lors pour le moins incertain.

- Il se retrouve, en effet, dans la même situation que si l’indemnisation de la victime du trouble était intervenue après l’exercice de son recours.

- S’agissant du recours subrogatoire

- Ce recours présente l’avantage de permettre au maître d’ouvrage de se subroger dans les droits de la victime du trouble et, par voie de conséquence, d’exercer son recours sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage.

- Dans ces conditions, il sera dispensé de rapporter la preuve d’une faute : la seule caractérisation du trouble suffit à obtenir gain de cause.

- C’est ainsi que dans un arrêt du 21 juillet 1999, la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel qui pour débouter un maître d’ouvrage et son assureur, de leur action récursoire, elle considère que « le maître de l’ouvrage, agissant contre l’entrepreneur général sur un fondement juridique qui n’est pas celui de l’article 1792 du Code civil doit démontrer l’existence d’une faute et que la preuve de cette faute n’est pas rapportée»

- La troisième chambre civile juge néanmoins « qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé, par un motif non critiqué, que l’association Institut Curie était subrogée dans les droits et actions de ses voisins, victimes de troubles anormaux du voisinage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé» ( 3e civ. 21 juill. 1999, n°96-22735).

- Lorsque donc le maître d’ouvrage exerce un recours subrogatoire, il est dispensé de rapporter la preuve d’une faute.

- La Cour de cassation a réitéré cette solution dans un arrêt du 24 septembre 2003 en jugeant « qu’ayant relevé qu’il était établi par les pièces produites que [le maître d’ouvrage] avait effectué des paiements au profit des voisins victimes des désordres, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’étant subrogée dans les droits de ces derniers à hauteur de ces paiements, cette société était bien fondée à recourir contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux du voisinage, qui ne requiert pas la preuve d’une faute» ( 3e civ. 24 sept. 2003, n°02-12873).

- Elle a encore précisé, dans un arrêt du 22 juin 2005, que le maître d’ouvrage était fondé à solliciter des entrepreneurs de travaux une indemnisation à hauteur de l’intégralité des sommes versées à l’auteur du trouble, nonobstant l’absence de faute commise par eux.

- Ainsi, dans cet arrêt la troisième chambre civile juge « qu’ayant relevé que l’Hôtel George V avait exécuté le jugement et payé les dédommagements accordés aux voisins par le Tribunal, et retenu qu’il n’était pas démontré par les contrats, les correspondances échangées et le rapport des experts que le maître de l’ouvrage ait été pleinement informé des risques de troubles au voisinage, ait entendu décharger les entreprises de leurs responsabilités, et ait prescrit dans ces conditions la poursuite du chantier, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation, que du fait de la subrogation dont elle était bénéficiaire dans les droits des victimes, la société George V était fondée à obtenir la garantie totale des locateurs d’ouvrage auteurs du trouble, dont la responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage n’exigeait pas la caractérisation d’une faute» ( 3e civ. 22 juin 2005, n°03-20068).

- Il ressort de cet arrêt que si le maître d’ouvrage dispose d’un recours contre les sous-traitants, par exception, il peut être privé de ce recours dans l’hypothèse où pleinement informé des risques de troubles au voisinage, il aurait entendu décharger les entreprises de leurs responsabilités en leur prescrivant, nonobstant la situation, de poursuivre le chantier sans en tirer les conséquences qui s’imposent

==> Les recours des entrepreneurs de travaux entre eux

Le maître d’ouvrage n’est pas le seul à bénéficier d’une action récursoire en cas de condamnation à indemniser l’auteur des troubles, les entrepreneurs de travaux disposent également de recours entre eux.

À cet égard, dans un arrêt du 26 avril 2006, la Cour de cassation a précisé que « l’entrepreneur principal ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive » (Cass. 3e civ. 26 avr. 2006, n°05-10100).

S’agissant, par ailleurs, de la contribution à la dette des entrepreneurs de travaux lorsqu’ils sont plusieurs à être intervenus sur le chantier, il y a lieu de distinguer deux situations

À cet égard, deux situations doivent être distinguées :

- Des fautes peuvent être reprochées aux entrepreneurs de travaux

- Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a jugé dans l’arrêt du 26 avril 2006 que « dans les rapports entre le locateur d’ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives» ( 3e civ. 26 avr. 2006, n°05-10100).

- Lorsque, de la sorte, le trouble de voisinage procède de fautes commises par les entrepreneurs de travaux, ils engagent leur responsabilité à concurrence de la gravité du manquement susceptible de leur être reproché

- Aucune faute ne peut être reprochée aux entrepreneurs des travaux

- Dans un arrêt du 20 décembre 2006, la Cour de cassation a considéré que « dans l’exercice du recours du maître de l’ouvrage ou de son assureur au titre d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la contribution à la dette, en l’absence de faute, se répartit à parts égales entre les co-obligés» ( 3e civ. 20 déc. 2006, n°05-10855).

- Dans cette situation, si plusieurs entrepreneurs de travaux ont concouru à la production du préjudice subi par la victime des troubles de voisinage, aucune faute ne peut leur être reproché.

- C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation décide qu’il s’agit là d’un cas de partage de responsabilité.

2.3 La réparation du préjudice causé par des troubles de voisinage

L’action en responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage peut avoir pour objet

- L’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé

- La cessation du trouble causant un préjudice au demandeur

==> S’agissant de l’octroi de dommages et intérêts

L’octroi de dommages et intérêts est subordonné à l’établissement, par la victime des nuisances, d’un préjudice qui a pour cause les troubles anormaux de voisinage.

Les préjudices dont est susceptible de se prévaloir le demandeur peuvent être de différentes natures.

Il peut s’agit de compenser la perte de valeur du bien atteint par les troubles de voisinage. Il peut encore s’agir de compenser un préjudice corporel, qui résulterait d’un bruit intensif, de poussières corrosives ou encore un préjudice psychologique en raison de l’état d’anxiété de la victime provoqué par les troubles.

La charge de la preuve du préjudice pèse ici sur le demandeur, étant précisé qu’il est dispensé de démontrer la faute de l’auteur des troubles.

==> S’agissant de la cessation du trouble

L’action engagée par la victime des troubles de voisinage peut également tendre à faire cesser les nuisances.

Pour ce faire, le demandeur pourra notamment agir en référé sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile.

Cette disposition prévoit, en effet, que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

À cet égard, il convient de noter que, en matière d’urbanisme, lorsque l’activité à l’origine des troubles est exploitée sur la base d’une autorisation administrative, le juge ne dispose pas du pouvoir d’en ordonner la cessation.

L’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme prévoit en ce sens que « lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire […] Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6, si la construction est située dans l’une des zones suivantes »

Tout au plus, le juge peut prononcer la condamnation de l’exploitant au paiement de dommages et intérêts, voire à prendre des mesures aux fins de diminuer les troubles.

En dehors des règles d’urbanisme, le juge judiciaire est, en principe, habilité à ordonner la cessation de l’activité ou la démolition de l’ouvrage.

Dans un arrêt du 30 septembre 1998, la Cour de cassation a par exemple censuré une Cour d’appel qui avait refusé de prononcer la démolition d’un ouvrage édifié sur la base d’un permis de construire annulé (Cass. 3e civ. 30 sept. 1998, n°96-19771).

Après avoir rappelé au visa de l’ancien article 1143 du Code civil (1142 nouveau), que « le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement du débiteur soit détruit », la troisième chambre civile considère, après avoir relevé que le demandeur subissait un préjudice tenant à des nuisances phoniques d’intensité importante, et à un défaut d’ensoleillement affectant sept pièces de la maison, et que ces nuisances étaient imputables partiellement à la violation de la règle d’urbanisme, qu’il n’y avait pas lieu de rejeter la demande de démolition de l’ouvrage.

Reste que, dans certains cas, la mesure est susceptible de se heurter à des intérêts économiques et sociaux qui priment l’intérêt individuel.

C’est la raison pour laquelle, la cessation de l’activité ou la démolition de l’ouvrage ne pourra pas, à tout le moins difficilement, être ordonnée lorsque la mesure apparaît disproportionnée avec les troubles de voisinage dénoncés par le demandeur, sauf à justifier de manquements d’une particulière gravité.

| Cass. 3e civ. 30 sept. 1998 |

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1143 du Code civil ;

Attendu que le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement du débiteur soit détruit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1996), qu'en 1981, M. Z... a édifié une construction sur un terrain jouxtant un fonds appartenant à M. Y..., à une distance de 5 mètres de la limite séparative, alors que la réglementation imposait une distance minimale de 13,5 mètres ; qu'invoquant des préjudices causés par la violation de la règle d'urbanisme, M. Y... a sollicité la démolition de la construction de M. Z... ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le préjudice causé à M. Y... du fait des nuisances phoniques et de la perte d'ensoleillement dues à l'édifice de M. Z... est dû essentiellement à l'existence même de cette construction, et que la démolition de cette dernière entraînerait des inconvénients sociaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le permis de construire autorisant la construction avait été annulé pour illégalité, que M. Y... avait subi un préjudice tenant à des nuisances phoniques d'intensité importante, et à un défaut d'ensoleillement affectant sept pièces de la maison, et que ces nuisances étaient imputables partiellement à la violation de la règle d'urbanisme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :