?Notion

Initialement, le Code civil ne donnait aucune définition du terme. Lors de la réforme des obligations, le législateur a remédié à cette carence en introduisant un nouvel article 1305 dans le Code civil

Cette disposition prévoit que « l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. »

Deux enseignements majeurs peuvent être tirés de cette définition :

- Premier enseignement : une modalité temporelle de l’obligation

- Le terme est une modalité de l’obligation qui a pour objet d’affecter son exigibilité ou sa durée

- Lorsque le terme fait dépendre l’exigibilité de l’obligation d’un événement, on dit que le terme est suspensif

- Dans cette hypothèse, l’obligation existe

- Toutefois, tant que l’événement ne s’est pas réalisé, le créancier ne peut pas en réclamer l’exécution

- Lorsque le terme fait dépendre la durée de l’obligation d’un événement, on dit que le terme est extinctif

- Dans cette hypothèse, non seulement l’obligation existe, mais encore elle est exigible

- Il en résulte que tant que l’événement ne s’est pas réalisé le débiteur doit l’exécuter

- Lorsque, en revanche, l’échéance fixée interviendra, l’obligation disparaîtra

- Second enseignement : un événement futur et certain

- Le terme consiste en un événement qui est futur et certain, mais dont la date de réalisation peut être incertaine.

- Si donc l’événement doit être certain pour être qualifié de terme, sa date de réalisation peut en revanche ne pas être fixée :

- Lorsque la date de réalisation de l’événement dont dépend l’exigibilité ou la durée de l’obligation est déterminée, le terme est certain

- Lorsque la date de réalisation de l’événement dont dépend l’exigibilité ou la durée de l’obligation est indéterminée, le terme est incertain

- En toute hypothèse, pour constituer un terme l’événement auquel est subordonnée l’exigibilité ou la durée de l’obligation doit nécessairement être certain dans son principe

- Exemple :

- l’événement auquel est subordonné le versement d’une prime d’assurance au décès d’une personne constitue un terme et non une condition

- Si la date de décès d’une personne est, par nature, incertaine, il est certain que cet événement se produira

- À, défaut de certitude quant à la réalisation même de l’événement, celui-ci s’apparentera à une condition

?Distinction entre le terme et la condition

Le terme se distingue de la condition sur deux points :

- Premier élément distinctif : existence / exigibilité-durée

- La condition

- Elle est une modalité de l’obligation qui affecte son existence, en ce sens que de sa réalisation dépend

- soit sa création (condition suspensive)

- soit sa disparition (condition résolutoire)

- Le terme

- Il est une modalité de l’obligation qui affecte, non pas son existence, mais son exigibilité ou sa durée

- Le terme est suspensif lorsqu’il affecte l’exigibilité de l’obligation

- Le terme est extinctif lorsqu’il affecte la durée de l’obligation

- Second élément distinctif : l’incertitude

- La condition

- Elle se rapporte à un événement incertain, en ce sens que sa réalisation est indépendante de la volonté des parties

- Ce n’est qu’en cas de survenance de cet événement que l’obligation produira ses effets

- Le terme

- Il se rapporte à un événement certain, en ce sens que sa survenance n’est pas soumise à un aléa

- Les parties ont la certitude que cet événement se produira, soit parce que son échéance est déterminée, soit parce que sa réalisation est inévitable

?Terme casuel / terme potestatif / terme mixte

- Le terme casuel

- Le terme est dit casuel lorsqu’il consiste en un événement dont la réalisation est indépendante de la volonté des parties.

- Exemple : les parties prévoient qu’il sera mis fin contrat en cas de décès de l’une d’elles (terme extinctif)

- Ce type de terme ne soulève pas de difficulté. Il peut librement être stipulé par les contractants.

- Le terme potestatif

- Le terme est dit potestatif lorsqu’il consiste en un événement dont la réalisation dépend de la seule volonté d’une partie au contrat.

- La question qui immédiatement se pose est de savoir si, à l’instar de la condition potestative, la stipulation d’un terme potestatif est prohibée.

- Qu’en est-il, dans cette perspective, de la clause qui prévoit que le débiteur exécutera la prestation prévue lorsqu’il le voudra

- Ne pourrait-on pas envisager qu’elle présente un caractère potestatif ?

- Bien que l’on puisse être légitimement en droit de la penser, la jurisprudence a plutôt tendance à analyser cette clause comme instituant un terme incertain, l’exigibilité de l’obligation pouvant ainsi être reportée jusqu’au décès du débiteur (Cass. 1ère civ. 21 juill. 1965 ; Cass. 1ère civ. 13 déc. 1994, n°93-10.206).

- S’il est certaines décisions qui ont admis une requalification du terme en condition potestative illicite, sans doute est-ce parce que la réalisation du terme, bien que tenu certaine par les parties, ne l’était objectivement pas.

- Au vrai, dans bien des cas, les tribunaux confondent le terme et la condition, ce qui explique la confusion qui règne sur ce point.

- Le terme mixte

- Par terme mixte il faut entendre l’événement dont la réalisation dépend, à la fois de la volonté d’une partie au contrat, et d’un fait ou d’un acte extérieur à cette volonté.

- Il s’agit, en particulier, de la stipulation qui prévoit que le débiteur exécutera la prestation prévue lorsqu’il le pourra. C’est la clause de retour à meilleure fortune.

- Dans un arrêt remarqué du 4 décembre 1985, la Cour de cassation a estimé que cette clause institue non pas « une condition purement potestative, mais un terme à échéance incertaine pouvant être fixe judiciairement » (Cass. 3e civ. 4 déc. 1985, n°84-14.353).

- Aussi, appartient-il au juge, en pareil cas, de déterminer l’échéance à laquelle l’obligation devient exigible.

?Un événement futur et certain

Pour être qualifié de terme l’événement dont dépend l’exécution de l’obligation doit être futur et certain.

Si le premier de ces caractères ne soulève pas de difficulté particulière, tel n’est pas le cas de l’exigence de certitude de l’événement qui a fait l’objet d’un débat doctrinal qui s’est accompagné d’une évolution de la jurisprudence.

- Exposé de la problématique

- En principe, pour être qualifié de terme, l’événement dont dépend l’exigibilité ou la durée de l’obligation doit être certain dans son principe, peu importe sa date de réalisation.

- Aussi, que doit-on entendre par certain ?

- Suffit-il que l’événement pris pour référence par les parties soit tenu pour certain par les parties pour être qualifié de terme ou est-il nécessaire que réalisation soit objectivement certaine ?

- Pour la doctrine classique, de deux choses l’une :

- Soit l’événement est objectivement certain auquel cas il s’apparente à un terme

- Soit l’événement est objectivement incertain auquel cas il constitue une condition

- C’est donc une approche objective de la certitude qui a été retenue par les auteurs.

- Évolution de la jurisprudence

- Première étape

- Dans un premier temps, la Cour de cassation a adopté une approche plutôt subjective de l’exigence de certitude

- Elle estimait en ce sens que dès lors que les parties avaient considéré l’événement pris en référence, comme certain, il pouvait être qualifié de terme quand bien même sa réalisation était objectivement incertaine (V. notamment en ce sens Cass. 1ère civ. 21 juill. 1965).

- Seconde étape

- Dans une décision relativement récente, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que « le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation », ce dont elle déduit que si « l’événement [est] incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il [s’agit] d’une condition et non d’un terme » (Cass. 1ère civ. 13 avr. 1999, n°97-11.156).

- Il ressort de cette solution un rejet de la conception subjective du terme, dont les parties n’ont plus la discrétion de la qualification.

- Le revirement opéré par la première chambre civile a été confirmé dans les mêmes termes par un arrêt du 13 juillet 2004 (Cass. 1ère civ. 13 juill. 2004, n°01-01.429)

|

Cass. 1ère civ. 13 avr. 1999

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Union générale cinématographique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1185 du Code civil ;

Attendu que le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation ;

Attendu que, pour débouter la société Union générale cinématographique (UGC), de son appel en garantie tendant à voir dire que la société Compagnie immobilière et commerciale francilienne (CICF) devrait supporter les charges dues à l’Association foncière urbaine du centre commercial principal des Flanades, à Sarcelles, au titre du lot n° 54, exploité à usage de cinémas, l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que l’accord du 13 mars 1981, faisant la loi des parties, selon lequel la société CIRP, aux droits de laquelle se trouve la CICF, s’est engagée à supporter ces charges aux lieu et place de l’UGC, tant que le nombre d’entrées annuelles des cinémas resterait inférieur ou égal à 380 000, comporte un terme et non une condition, dès lors qu’il a été considéré comme de réalisation certaine par les parties ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il s’agissait d’une condition et non d’un terme, la cour d’appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi incident, ni sur ceux du pourvoi principal de la société Compagnie immobilière et commerciale francilienne CICF :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.

|

I) La fixation du terme

Le terme peut avoir trois sources différentes : il peut être conventionnel, légal ou judiciaire

La distinction entre ces trois sortes de termes présente un triple intérêt :

Tout d’abord, tandis que les termes conventionnels et légaux s’imposent au juge, le délai judiciaire (de grâce) relève de son pouvoir souverain d’appréciation

Ensuite, tandis que seul le débiteur peut bénéficier du terme judiciaire, les termes légaux et conventionnels peuvent également profiter au créancier

Enfin, tandis que les termes légaux et judiciaires doivent être exprès, le terme conventionnel peut être tacite

A) Le terme conventionnel

Le plus souvent le terme de l’obligation est fixé conventionnellement par les parties.

Bien que l’article 1305 du Code civil ne vise que le terme suspensif, la règle est également applicable au terme extinctif.

L’article 1305-2 du Code civil précise qu’il « peut être exprès ou tacite. »

Lorsque le terme est tacite, le juge devra rechercher la commune intention des parties.

Le terme peut être fixé, soit à la conclusion du contrat, soit au cours de son exécution.

Cette dernière hypothèse se rencontre notamment lorsque le créancier consentira des délais de paiement au débiteur.

- En matière commerciale, l’octroi de délais de paiement pourra se faire dans le cadre d’une procédure de conciliation (anciennement règlement amiable.

- En matière civile, l’octroi de délais de paiement pourra se faire dans le cadre d’une procédure de surendettement.

L’octroi de délais de paiement a pour effet, non pas d’éteindre la dette, mais de suspendre son exigibilité.

Aussi, cela s’analyse-t-il en la stipulation d’un terme suspensif.

B) Le terme légal

Deux sortes de termes légaux doivent être distinguées :

- Le vrai terme légal

- Le vrai terme légal est celui qui affecte, tantôt l’exigibilité de l’obligation, tantôt son existence.

- Lorsque le terme légal est suspensif, soit affecte l’exigibilité de l’obligation, il consiste à ouvrir un droit à ouvrir l’exercice d’un droit à l’expiration d’un certain délai

- Lorsque le terme légal est extinctif, soit affecte l’existence de l’obligation, il consiste à éteindre un droit à l’expiration d’un certain délai.

- Le faux terme légal

- Le faux terme légal est celui qui suspend, non pas l’exigibilité de l’obligation, mais les poursuites judiciaires susceptibles d’être engagées par un créancier contre le débiteur

- L’examen des textes révèle que les faux termes légaux sont une espèce rare.

- Cette rareté s’explique par le fait que la frilosité du législateur à s’ingérer dans l’exécution des conventions.

- Aussi, la fixation de pareil terme légal ne se rencontrera que dans des circonstances très particulières : on parlera alors de moratoire légal

- Des moratoires légaux ont ainsi été instaurés par le législateur par :

- La loi du 5 août 1914 instituant un moratoire pour les dettes contractées pendant la première guerre mondiale

- Le décret-loi du 1er septembre 1939 qui a suspendu toutes les mesures d’exécution à la faveur des soldats mobilisés et des prisonniers de guerre

- La loi du 15 juillet 1970 autorisant les rapatriés à différer le remboursement de leurs dettes

C) Le terme judiciaire

À l’instar du terme légal, il convient de distinguer le « vrai » terme judiciaire du « faux » terme judiciaire.

1. Le vrai terme judiciaire

Il s’agit du terme qui affecte l’exigibilité de l’obligation.

La fixation du terme par le juge est spécifiquement prévue par le nouvel article 1305-1 du Code civil qui dispose que « à défaut d’accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l’obligation et de la situation des parties ».

Ainsi, jouit-il de la faculté de déterminer la date d’exigibilité de l’obligation, ce qui ne constitue nullement une nouveauté.

Comme rappelé par le Rapport au Président de la République une telle intervention judiciaire, qui permet de maintenir le contrat, est déjà consacrée par la jurisprudence – en dehors même du contrat de prêt pour lequel elle est prévue aux articles 1900 et 1901 du code civil.

Pour rappel :

- L’article 1900 prévoit en ce sens que « s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances. »

- Quant à l’article 1901, il dispose que « s’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. »

2. Le faux terme judiciaire

Outre la faculté pour le juge de différer l’exigibilité d’une obligation, il est investi du pouvoir d’empêcher que des poursuites judiciaires soient diligentées contre un débiteur défaillant.

Cette mesure susceptible d’être prise par le juge est plus couramment qualifiée de délai de grâce ou de terme de grâce, bien qu’il ne s’agisse pas d’un véritable terme

?Notion

Le délai de grâce se définit classiquement comme « le délai supplémentaire raisonnable que le juge peut, par un adoucissement de la rigueur du terme, accorder au débiteur pour s’exécuter, compte tenu de sa situation économique et de sa position personnelle ».

Plus précisément, le délai de grâce consenti par le juge à un contractant fait obstacle à l’engagement de poursuites judiciaires contre lui.

Contrairement à une idée reçue, le délai de grâce n’affecte nullement l’exigibilité de la dette, dans la mesure où il n’empêche pas la production d’intérêts moratoires, ni la compensation.

?Historique

Initialement, le pouvoir conféré au juge d’octroyer au débiteur un délai de grâce était pour le moins restreint puisqu’il ne pouvait en user qu’avec une extrême parcimonie.

Puis les lois du 25 mars et du 22 août 1936 ont étendu le pouvoir du juge tout en précisant que le délai de grâce ne pouvait pas dépasser un an.

Le législateur est intervenu une nouvelle fois avec la loi du 9 juillet 1991 pour porter ce délai à deux ans. Il en a profité par là même pour diversifier les modalités de mise en œuvre du délai de grâce (échelonnement de la dette ou suspension pure et simple).

Lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, ce dernier n’a pas jugé nécessaire de revenir sur cette dernière réforme.

Le rapport au Président de la République indique en ce sens que conservées « sont conservées, mais rassemblées en un seul article, les dispositions existantes du code civil sur le report ou l’échelonnement du paiement des dettes par décision judiciaire (article 1343-5). »

Aussi, les conditions d’octroi d’un délai de grâce demeurent les mêmes.

?Domaine d’application des délais de grâces

- Principe

- Il ressort de l’article 1343-5 du Code civil qu’un délai de grâce peut être consenti par le juge au débiteur pour toute dette de droit privé

- Il importe peu que la dette soit de nature contractuelle ou délictuelle

- La cause de la dette est, par ailleurs, indifférente

- L’alinéa 5 de l’article 1343-5 précise que « toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

- Il s’agit donc là d’une disposition d’ordre public.

- Exceptions

- Dans certains cas, le législateur a pu estimer que les intérêts du débiteur ne devaient pas primer sur ceux du créancier.

- Aussi, a-t-il interdit au juge, en pareilles hypothèses, d’octroyer des délais de grâces au débiteur.

- Il en va ainsi pour plusieurs sortes de dettes dont notamment :

- Les dettes d’aliments (art. 1343-5, al. 6 C. com.)

- En matière d’effets de commerce (art. L. 511-81 et L. 512-3 C. com.)

- Les créances de salaires (Cass. soc. 18 nov. 1992)

- Les cotisations sociales (Cass. soc. 16 avr. 1992)

- La prestation compensatoire (Cass. 2e civ. 10 avr. 2014)

?Textes

- Droit commun

- Le droit commun des délais de grâce a pour siège de corpus de règles qu’il convient de distinguer

- L’article 1343-5 du Code civil pour les conditions et les modalités d’octroi d’un délai de grâce

- Les articles 510 à 513 du Code de procédure civile pour la procédure d’octroi d’un délai de grâce

- Textes spéciaux

- Plusieurs textes spéciaux ont été édictés par le législateur en vue de conférer au juge la faculté d’octroyer au débiteur des délais de grâces dans des circonstances particulières

- Tel est le cas par exemple en matière :

- De vente d’immeuble (art. 1655 C. civ.)

- De prêt immobilier (art. L. 314-20 C. conso)

- D’occupation de lieux habités ou de locaux à usage professionnel (art. L. 412-3 C. constr.)

?Conditions d’octroi du délai de grâce

L’octroi au débiteur d’un délai de grâce n’est pas automatique.

C’est au juge qu’il revient d’apprécier l’opportunité de consentir ou de refuser au débiteur une telle faveur eu égard.

Pour ce faire, il doit satisfaire un certain nombre de conditions posées par la loi :

- Une dette monétaire

- Pour être éligible à l’octroi d’un délai de grâce, la dette dont fait état le débiteur doit être de nature monétaire.

- L’article 1343-5 du Code vise « le paiement des sommes dues »

- Ainsi, ne peut-il s’agit d’une obligation de faire ou de ne pas faire.

- La situation du débiteur

- Pour solliciter le bénéfice d’un délai de grâce, le débiteur doit justifier

- D’une part, d’une situation obérée, soit qu’il rencontre des difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement

- D’autre part, que les difficultés rencontrées résultent de circonstances indépendantes de sa volonté

- Enfin, qu’il est de bonne foi, ce qui signifie qu’il a mis en œuvre tous les moyens dont ils disposent pour remplir son obligation.

- Les besoins du créancier

- La question qui se posera ici au juge est de savoir si, en octroyant un délai de grâce au débiteur, cette faveur est susceptible de compromettre la situation financière du créancier.

- Aussi, les besoins du créancier détermineront la mesure dans laquelle le juge suspendra ou échelonnera le paiement de la dette

- Si les besoins du créancier sont importants, celui-ci étant lui-même obligé vis-à-vis d’autres créanciers, le juge sera moins facilement enclin à octroyer à son débiteur des délais de paiement.

- Il en ira tout autrement dans le cas contraire.

?Modalités d’octroi du délai de grâce

L’octroi d’un délai de grâce au débiteur par le juge peut s’opérer selon des modalités, les unes principales, les autres accessoires.

- Les modalités principales

- Le report de l’échéance

- En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut suspendre le paiement de la dette pendant un délai maximum de deux ans

- Cette mesure n’a toutefois pas pour effet de suspendre l’exigibilité de la dette.

- Elle fait seulement obstacle à l’engagement de poursuites judiciaires par le créancier.

- L’échelonnement de la dette

- Le juge peut, s’il l’estime nécessaire, plutôt que de suspendre le paiement de la dette, seulement l’échelonner, là encore dans la limite de deux années.

- Les modalités accessoires

- Deux modalités accessoires peuvent être prises en complément des modalités principales d’octroi d’un délai de grâce

- Réduction des intérêts et ordre d’imputation des paiements

- Le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

- Les mesures visant à faciliter ou garantir le paiement

- Le juge peut subordonner les mesures prises à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette

II) Le bénéficiaire du terme

?Intérêt de la détermination du bénéficiaire du terme

En principe le terme peut être stipulé dans l’intérêt du débiteur, du créancier ou encore des deux parties au contrat.

L’intérêt de connaître le bénéficiaire du terme réside dans la possibilité pour ce dernier d’y renoncer discrétionnairement.

L’article 1305-3, al. 2 du Code civil prévoit en ce sens que « la partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre. »

Exemple : un terme stipulé à la faveur du seul créancier interdit au débiteur d’exécuter sa prestation tant que l’échéance n’est pas survenue.

De son côté le créancier pourra, soit accepter une exécution anticipée du contrat, soit attendre l’expiration du terme.

?Principe : présomption de stipulation du terme dans l’intérêt du débiteur

L’article 1305-3 du Code civil dispose que « le terme profite au débiteur, s’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu’il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties. »

Ainsi, le terme est-il toujours présumé être stipulé à la faveur du seul débiteur. L’instauration de cette présomption se justifie par les effets du terme.

La stipulation d’un terme constitue effectivement un avantage consenti au débiteur, en ce qu’il suspend l’exigibilité de la dette.

Le terme autorise donc le débiteur à ne pas exécuter la prestation prévue au contrat.

Il s’agit là d’une présomption simple, de sorte qu’elle peut être combattue par la preuve contraire.

Les parties ou la loi peuvent encore prévoir que le terme est stipulé, soit à la faveur du seul créancier, soit à la faveur des deux parties au contrat.

?Exceptions : la stipulation du terme dans l’intérêt du créancier ou des deux parties au contrat

- La stipulation du terme dans l’intérêt du seul créancier

- Dans cette hypothèse, il sera fait interdiction au débiteur d’exécuter la prestation avant l’expiration du terme

- Le créancier pourra toutefois renoncer au bénéfice du terme ce qui autorisera le débiteur à ne pas attendre l’échéance pour éteindre la dette qui lui échoit.

- La stipulation du terme dans l’intérêt des deux parties au contrat

- Cette hypothèse se rencontre, notamment en matière de contrat de prêt

- Dans cette catégorie de contrat le terme est stipulé

- D’une part, dans l’intérêt du débiteur, en ce que celui-ci dispose de la faculté de procéder à un remboursement anticipé des fonds mis à sa disposition

- D’autre part, dans l’intérêt du créancier, en ce que, en cas de remboursement anticipé des sommes prêtés, il est fondé à réclamer une indemnité de résiliation.

- En matière de crédit à la consommation, il peut toutefois être observé que le terme est irréfragablement présumé être stipulé dans l’intérêt de l’emprunteur.

- L’article L. 312-34 du Code de la consommation dispose que « l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus. »

- Cette disposition exclut, en outre, la possibilité pour le prêteur de réclamer, en contrepartie une indemnité dans un certain nombre de cas, soit :

- En cas d’autorisation de découvert ;

- Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit

- Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n’est pas fixe »

- En dehors de ces cas, le texte prévoit que lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un certain seuil fixé, le prêteur peut exiger

- Si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an, une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé

- Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé.

- En aucun cas l’indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l’emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

- Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation.

III) Les effets du terme

Les effets du terme diffèrent selon qu’il est suspensif ou extinctif.

A) Le terme suspensif

1. Avant l’échéance

Avant l’échéance, l’obligation existe, mais n’est pas exigible.

?L’existence de l’obligation

La stipulation d’un terme suspensif n’affecte pas l’existence de l’obligation

Il en résulte plusieurs conséquences :

- Première conséquence

- En application de l’article 1305-2 du Code civil « ce qui a été payé d’avance ne peut être répété »

- Autrement dit, dans l’hypothèse où le débiteur aurait exécuté la prestation promise avant l’échéance, il ne pourra ni demander le remboursement des sommes versées, ni la restitution de la chose délivrée.

- La raison en est que l’exécution anticipée de la prestation correspond à une obligation qui existe puisque seulement affectée dans son exigibilité

- Il n’y a donc aucun indu propre à justifier une action en répétition.

- Deuxième conséquence

- Le point de départ de la prescription des actions dirigées contre l’acte n’est pas différé à l’expiration du terme.

- Troisième conséquence

- Le créancier de l’obligation à terme dispose de la faculté toute mesure conservatoire utile à la préservation de ses intérêts.

- Quatrième conséquence

- La créance à terme peut faire l’objet d’une saisie-attribution

- La Cour de cassation a statué en ce sens dans plusieurs décisions (V. notamment Cass. 2e civ. 8 mars 2001)

?L’inexigibilité de l’obligation

L’article 1305-2 du Code civil prévoit que « ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance ».

Cela signifie que l’obligation ne peut pas être exécutée immédiatement : son exécution est différée à l’échéance convenue par les parties.

Plusieurs conséquences découlent de l’inexigibilité d’une obligation.

- Première conséquence

- Le créancier n’a pas le droit de réclamer l’exécution de l’obligation au débiteur, tout autant qu’il ne saurait être fondé à engager des poursuites à son encontre.

- Tant que le terme n’est pas échu, le créancier ne peut engager aucune action aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.

- Deuxième conséquence

- Le débiteur n’est pas tenu d’exécuter la prestation contractuellement promise tant que l’échéance n’est pas survenue.

- L’inexigibilité de la dette lui confère un moyen de défense au fond qui rendra irrecevable l’exercice de toute voie d’exécution par le créancier.

- Troisième conséquence

- Tant que l’obligation n’est pas devenue exigible, le créancier ne saurait se prévaloir d’une éventuelle compensation.

- Cela reviendrait, en effet, à contraindre le débiteur à accepter un paiement anticipé.

- La compensation ne pourra opérer qu’à la condition que

- D’une part, le terme ait été stipulé dans l’intérêt du débiteur, ce qui, par principe, est présumé

- D’autre part, le débiteur se prévale de la compensation.

- Quatrième conséquence

- Le délai de prescription de l’obligation et des actions y afférant ne court pas tant que le terme n’est pas échu.

- L’article 2233 prévoit en ce sens que « la prescription ne court pas […] à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. »

- Le report du point de départ de la prescription se justifie par l’impossibilité pour le créancier d’agir contre le débiteur

- Or comme l’énoncé de manière générale l’article 2234 « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »

- Dans un arrêt du 30 mars 2005, la Cour de cassation a estimé que « le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance » (Cass. 1ère civ. 30 mars 2005, n°02-13.765).

- Cinquième conséquence

- Le créancier ne peut exercer, ni l’action oblique, ni l’action paulienne.

- L’une des conditions d’exercice de ces deux actions est l’exigibilité de la créance

2. Après l’échéance

?Exigibilité de la créance

À l’échéance du terme la créance devient exigible, ce qui signifie que le créancier peut réclamer au débiteur l’exécution de l’obligation.

S’il ne défère pas à sa demande, le créancier peut l’y contraindre en engageant des poursuites judiciaires.

L’exercice d’une action en justice ne saurait toutefois être intenté sans une mise en demeure préalable.

?Exigence d’une mise en demeure préalable

- Principe

- Aux termes de l’article 1221 du Code civil « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature »

- La mise en demeure préalable du débiteur est, par conséquent, une obligation pour le créancier.

- L’échéance du terme ne vaut pas mise en demeure.

- Cette exigence résulte d’une lecture a contrario de l’article 1344 du Code civil

- En effet, cette disposition prévoit que « le débiteur est mis en demeure de payer […] si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation »

- A contrario cela signifie que si le contrat ne le prévoit pas, une mise en demeure doit être adressée au débiteur préalablement à toute action du créancier.

- Forme de la mise en demeure

- La mise en demeure peut s’effectuer

- soit par une sommation

- soit par un acte portant interpellation suffisante

- Il importe peu que l’acte soit notifié au débiteur par voie de recommandé ou sous la forme d’une missive simple.

- Contenu de la mise en demeure

- Trois éléments doivent figurer dans la mise en demeure

- Une sommation ou une interpellation suffisante du débiteur

- Le délai imparti au débiteur pour se conformer à la mise en demeure

- La menace d’une sanction

- Effets de la mise en demeure

- Trois effets principaux sont attachés à la mise en demeure

- Elle confère le droit au créancier d’engager des poursuites à l’encontre du débiteur

- Lorsque l’obligation consiste en une somme d’argent, la mise en demeure fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.

- Lorsque l’obligation consiste en la délivrance d’une chose, la mise en demeure met les risques à la charge du débiteur, s’ils n’y sont déjà.

- Sanction de l’absence de mise en demeure

- En cas d’absence de mise en demeure du débiteur, le créancier est réputé lui avoir accordé un délai de paiement (V. en ce sens Cass. civ. 11 janv. 1892).

|

Mise en demeure

(Règles générales)

|

Mentions

(Art. 648 CPC) |

Contenu de l’acte

(Art. 1344 C. civ.) |

Notification |

| Date de l’acte |

Une sommation ou une interpellation suffisante du débiteur |

Au choix:

> Signification (Art. 651 CPC)

OU

> Lettre missive (Art. 1344 C. civ.) |

| > Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance

> Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement |

Le délai imparti au débiteur pour se conformer à la mise en demeure |

| Les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social |

La menace d’une sanction |

B) Le terme extinctif

?Avant l’échéance

L’obligation assortie d’un terme extinctif s’apparente à une obligation pure et simple tant que le terme n’est pas échu.

Il en résulte qu’elle est exigible dès sa stipulation de sorte que le débiteur doit l’exécuter immédiatement.

À la différence des contrats à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée sont tous pourvus d’un terme extinctif.

La loi autorise toutefois les parties à poursuivre l’exécution au-delà du terme.

?Après l’échéance

Passé l’échéance, non seulement l’obligation n’est plus exigible, mais encore et surtout elle n’existe plus.

Quid dans l’hypothèse où les parties poursuivraient l’exécution du contrat au-delà du terme ? Cette situation s’analyserait en une novation du contrat, en ce sens qu’un nouveau rapport contractuel serait créé (v. en ce sens Cass. 3e civ. 10 juin 1998).

Ce nouveau contrat prendrait alors la forme d’un contrat à durée indéterminée, sauf à ce que les parties décident de l’assortir d’un terme semblablement au contrat initial.

Dans un arrêt du 15 novembre 2005, la Cour de cassation a considéré que « sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d’un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques » (Cass. 1ère civ. 15 nov. 2005, n°02-21.366).

|

Cass. 1ère civ. 15 nov. 2005

Attendu que pour développer la notoriété de son commerce de planches à voile et accessoires, la société North sports, ci-après la société, avait conclu avec Mlle X…, véliplanchiste, un contrat triennal “de parrainage” prenant effet le 31 décembre 1993 et renouvelable par tacite reconduction ; que des relations contractuelles ont été entretenues après le 31 décembre 1996, jusqu’à ce que, par lettre du 3 mars 1997, la société procède unilatéralement à leur résiliation ; qu’après avoir vainement agi en référé, Mlle X… a assigné au fond, en constatation de rupture fautive et paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X… fait grief à la cour d’appel de l’avoir déboutée, alors, selon le moyen, que deux des magistrats ayant statué figuraient déjà dans la formation de référé ayant réformé l’ordonnance par laquelle, sur la base du caractère non sérieusement contestable de sa réclamation, une provision lui avait été initialement accordée ; qu’il en résulterait que, en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’arrêt attaqué n’aurait pas été rendu par un tribunal indépendant et impartial au sens de ce texte ;

Mais attendu que l’arrêt de référé précédemment intervenu n’avait écarté les demandes de Mlle X… que par refus de se prononcer sur elles, ayant retenu que les appréciations de fait et de droit qu’elles impliquaient relevaient exclusivement des pouvoirs du juge du fond ; que cette précédente décision n’ayant pas décidé de la contestation sur les droits et obligations en litige, le moyen s’avère dépourvu de tout fondement ;

Sur le second moyen pris en ses quatre premières branches, tel qu’exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d’un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques ; que la cour d’appel, après avoir constaté la commune intention des parties de poursuivre le principe de leurs relations contractuelles à compter du 1er janvier 1997, a relevé l’échec ultérieur de leurs négociations quant à la durée de celles-ci et au budget à allouer à Mlle X… ; qu’elle a pu en déduire que la rupture unilatérale alors opérée par la société avait été exempte de toute méconnaissance de l’article 1134 du Code civil ; que le moyen n’est pas fondé ;

|

Cette position adoptée en 2005 par la Cour de cassation a été confirmée par le législateur à l’occasion de la réforme des obligations.

Il ressort du nouvel article 1215 du Code civil que « lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »

IV) La disparition du terme

Trois circonstances sont susceptibles de conduire à la disparition du terme :

- L’échéance du terme

- La renonciation du terme

- La déchéance du terme

A) L’échéance du terme

?Exigibilité de l’obligation

C’est le mode de disparition normal du terme.

À l’échéance, l’obligation devient exigible de sorte que le débiteur doit immédiatement exécuter l’obligation.

?Computation des délais

La computation des délais pour déterminer la date de l’échéance s’opère selon les règles de la prescription.

Cela signifie donc que :

- D’une part, le délai se compte par jours, et non par heures (art. 2228 C.civ.)

- D’autre part, le délai est acquis lorsque le dernier jour du terme est accompli (art. 2229 C. civ.)

B) La renonciation du terme

?Principe

L’article 1305-3 du Code civil prévoit que « la partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre. »

Deux enseignements peuvent immédiatement être tirés de cette disposition :

- D’une part, la partie dans l’intérêt de laquelle le terme a été stipulé peut y renoncer

- D’autre part, l’exercice de la faculté de renonciation du terme ne suppose pas l’accord de l’autre partie

Au regard de cette règle, la détermination de la partie au profit de laquelle le terme est stipulé prend tout son intérêt :

- Si le terme a été stipulé dans l’intérêt exclusif du débiteur, il pourra alors procéder à une exécution anticipée de son obligation

- Si le terme a été stipulé dans l’intérêt exclusif du créancier, il pourra refuser une exécution anticipée de l’obligation par son débiteur

- Si le terme est stipulé dans l’intérêt des deux parties, l’exécution de l’obligation sera subordonnée à l’obtention d’un accord

?Forme de la renonciation

En ce que la renonciation s’analyse en une manifestation unilatérale de volonté, elle prendra la forme d’un acte unilatéral

Aussi, en application de l’article 1100-1 du Code civil, elle obéit, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.

Concrètement, cela signifie que la renonciation pourra être expresse ou tacite

?Effets de la renonciation

L’acte de renonciation a pour effet de rendre immédiatement exigible l’obligation à terme

Dans la mesure où la renonciation prend la forme d’un acte unilatéral une fois exprimée, le débiteur ne pourra plus se rétracter.

La renonciation produit ses effets, dès lors qu’elle est portée à la connaissance du créancier.

C) La déchéance du terme

La déchéance du terme est une sanction qui consiste à priver le débiteur du bénéfice du terme, soit de la suspension de l’exigibilité de l’obligation.

Il s’ensuit que l’obligation devient immédiatement exigible, ce qui offre la possibilité, pour le créancier, d’engager des poursuites.

La déchéance du terme peut être légale ou conventionnelle.

1. La déchéance du terme conventionnelle

Dans cette hypothèse, la déchéance du terme ne soulève aucune difficulté particulière.

L’obligation devient immédiatement exigible dès lors que la cause de déchéance du terme prévue par les parties se réalise.

Lorsque la déchéance du terme est conventionnelle, elle devra expressément être prévue par les parties.

2. La déchéance du terme légale

a. Les causes de déchéance du terme

Lorsque la déchéance du terme est d’origine légale, elle est susceptible d’intervenir dans plusieurs cas, étant précisé que le législateur a récemment abandonné l’une des causes de déchéance antérieurement retenue.

?Les causes maintenues de déchéance du terme

- La diminution des sûretés

- L’article 1305-4 du Code civil dispose que « le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. »

- Deux causes de déchéance du terme sont envisagées par cette disposition

- L’absence de fourniture des sûretés promises au créancier

- La diminution des sûretés promises au créancier

- Pour que l’une de ces deux causes de déchéance soit caractérisée, cela suppose la réunion de quatre conditions cumulatives :

- La constitution d’une sûreté

- Le texte exige qu’une sûreté ait été constituée au profit du créancier

- Aucune distinction n’est faite entre les sûretés personnelles et les sûretés réelles, de sorte que les deux peuvent être envisagées.

- La constitution d’une sûreté spéciale

- Il ressort de l’article 1305-4 que la sûreté doit avoir été promise au créancier

- Par promise, il faut entendre que la sûreté a une origine contractuelle

- On peut en déduire que la déchéance du terme ne saurait être fondée sur le droit de gage général

- Une sûreté spéciale doit avoir contractuellement été constituée à la faveur du créancier.

- L’absence de constitution de la sûreté ou sa diminution

- Peu importe que le débiteur n’ait pas constitué la sûreté promise ou l’ait seulement diminuée, dans les deux cas, cette conduite constitue une cause de déchéance du terme

- Le législateur ne distingue pas non plus selon que la source de la diminution de la sûreté est légale ou conventionnelle

- Un fait imputable au débiteur

- Pour que l’absence de fourniture de la sûreté promise ou la diminution de la sûreté constituent des causes de nullité, encore faut-il que ces situations puissent être imputées au débiteur

- La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si le fait du débiteur doit être fautif ou non pour entraîner la déchéance du terme

- Dans le droit antérieur les tribunaux exigeaient une faute.

- L’article 1305-4 est quant à lui silencieux sur ce point ce que l’on peut regretter.

- La défaillance de l’emprunteur

- L’article 312-39 du Code de la consommation prévoit que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »

- Ainsi, le non-paiement de l’échéance d’un prêt constitue une cause légale de déchéance du terme.

- La Cour de cassation est toutefois venue préciser dans un arrêt du 15 juin 2015 que « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » (Cass. 1ère civ. 3 juin 2015, n°14-15.655).

- Autrement dit, pour se prévaloir de la déchéance du terme, le prêteur était tenu d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser l’échéance impayée.

- Aussi, c’est seulement si l’emprunteur ne défère pas à cette mise en demeure que la déchéance du terme est acquise.

- Elle devra être notifiée au débiteur par l’envoi d’un nouveau courrier.

|

Cass. 1ère civ. 3 juin 2015

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

Attendu que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Laser Cofinoga a consenti, le 23 juillet 2009, à M. X…, un prêt personnel remboursable par mensualités ; que celui-ci ayant cessé ses paiements à partir du mois de juin 2010, la société s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2011, puis l’a assigné en remboursement ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt énonce qu’il ne résulte pas des stipulations contractuelles que le prêteur soit tenu de mettre en demeure l’emprunteur préalablement au constat de la déchéance du terme ;

Qu’en statuant ainsi, en l’absence de stipulation expresse dispensant le créancier de mise en demeure, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

|

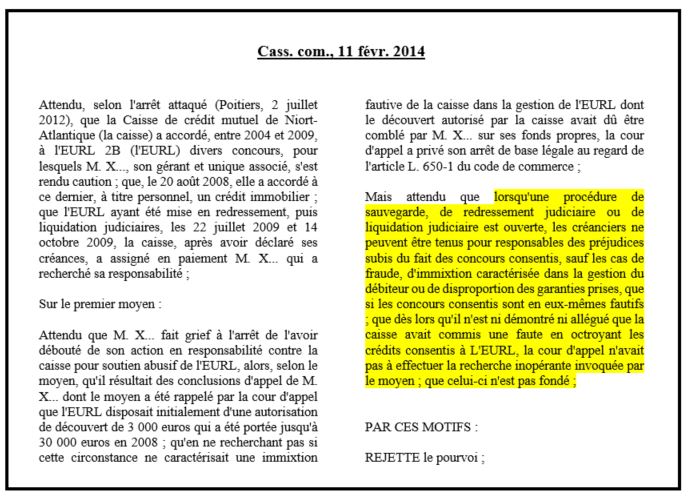

- La liquidation judiciaire

- En cas de liquidation judiciaire, l’article L. 643-1 du Code de commerce prévoit que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. »

- Ainsi, pour faciliter l’opération de liquidation d’une entreprise, ce texte prévoit qu’elle constitue une cause de déchéance du terme

?Les causes abandonnées de déchéance du terme

- Les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire

- Antérieurement à la réforme des procédures collectives, le jugement d’ouverture avait notamment pour effet de rendre exigible les dettes non échues

- Désormais, l’article L. 622-29 du Code de commerce prévoit que « le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

- L’instauration de cette règle se justifie par le triple objectif poursuivi par les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire :

- la sauvegarde de l’entreprise

- le maintien de l’activité et de l’emploi

- l’apurement du passif

- La faillite

- Avant l’adoption de la loi du 25 janvier 1985, l’ancien article 1188 du Code civil visait comme cause de déchéance du terme la faillite du débiteur.

- Cette disposition prévoyait que « le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite […]. »

- Ainsi, en 1985 le législateur a-t-il abandonné cette cause de déchéance du terme.

b. Les effets de la déchéance du terme

La déchéance du terme produit deux effets principaux :

?Premier effet

L’obligation à terme devient exigible, de sorte que le créancier peut réclamer au débiteur son exécution immédiate.

En matière de contrat de prêt le capital emprunté restant dû ainsi que les intérêts et pénalités devront donc intégralement être acquittés par le débiteur

Pour l’y contraindre, le créancier pourra engager à son encontre des poursuites judiciaires

?Second effet

La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions (art. 1305-5 C. civ.).

Cela signifie que la déchéance du terme produit un effet personnel.

Le créancier devra, en conséquence, attendre la survenance de l’échéance pour actionner les coobligés en paiement.

Cette règle se justifie par la nature de la déchéance du terme qui n’est autre qu’une sanction.

Dans la mesure où elle vise à sanctionner le débiteur fautif, elle ne saurait toucher des personnes qui n’ont commis aucune faute.

La loi de ratification a précisé le second effet de la déchéance du terme en modifiant l’article 1305-5 du code civil relatif à l’inopposabilité de la déchéance du terme aux coobligés pour ajouter que cette disposition est également applicable aux cautions.

En effet, la déchéance ayant par nature un caractère de sanction personnelle, elle ne doit pas produire d’effet sur les coobligés du débiteur déchu, sauf texte spécial dérogeant à cette règle.

La jurisprudence sur ce point est constante, qu’il s’agisse d’une caution, même solidaire, ou de codébiteurs solidaires.

Il ressort de la lecture du rapport au Président de la République que le texte entendait viser tant les codébiteurs que les cautions.

Or, stricto sensu, le terme « coobligés » fait référence aux codébiteurs seulement.

C’est la raison pour laquelle, l’article 1305-5 a été complété pour viser expressément les cautions du débiteur déchu.