Afin de déterminer l’assiette du TEG, il convient d’envisager, tout autant les éléments qui y sont inclus (I) que les éléments qui en sont exclus (II).

I) Les éléments inclus dans le taux effectif global

Parce que le taux effectif global doit refléter le coût réel du crédit, il appartient au prêteur de comptabiliser, outre les intérêts, tous les frais mis à la charge de l’emprunteur. La question qui alors se pose est savoir quels sont les frais compris dans l’assiette de calcul du taux effectif global.

Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, il convenait de distinguer entre les crédits à la consommation et les crédits immobiliers.

S’agissant des premiers, l’ancien article L. 313-1 du Code de la consommation prévoyait, en son alinéa 3, que « le taux effectif global, qui est dénommé “Taux annuel effectif global”, ne comprend pas les frais d’acte notarié. » La règle n’est pas surprenante, dans la mesure où il est rare, en pratique, qu’un crédit à la consommation soit conclu au moyen d’un acte authentique.

Quant aux crédits immobiliers, l’alinéa 2 de l’article L. 313-1 précisait que « les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. »

Les juridictions en déduisaient que, dès lors que le montant de ces frais et charges était déterminable, le prêteur avait l’obligation de les intégrer dans l’assiette de calcul du taux effectif global. La Cour de cassation a notamment statué en ce sens dans un arrêt du 30 mars 2005[1]

| Cass. 1ère civ. 30 mars 2005 |

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1907 du Code civil et L. 313-1 du Code de la consommation ;

Attendu que la Banque nationale de Paris, depuis dénommée BNP Paribas a consenti à M. X... un prêt destiné à financer les besoins de son activité professionnelle ; que celui-ci, ainsi que son épouse, qui avait consenti à ce que le remboursement de ce prêt fût garanti par l'hypothèque d'un immeuble commun, ont demandé l'annulation de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel et l'application du taux légal ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que le taux stipulé au contrat s'élève à 9,94 % et que le taux effectif global, calculé selon la méthode proportionnelle à partir d'un taux actuariel mensuel, s'élève à :

(montant des frais x 100) x 0,24 + 9,94

montant du prêt

qu'il retient encore que le montant exact de l'un des facteurs du taux effectif global, celui des frais, ne figurait pas à l'acte, mais que la banque, qui avait communiqué le montant des frais de dossier, n'avait pas été en mesure de faire connaître à l'emprunteur les frais de notaire et d'inscription hypothécaire qui ne relevaient pas de son activité, voire ne pouvaient être connus avant l'établissement de l'acte notarié ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à la date de l'acte, les frais de notaire et d'inscription hypothécaire étaient déterminables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

|

Depuis l’adoption de l’ordonnance du 25 mars 2016, puis, dans le même temps, du décret du 29 juin 2016, l’assiette de calcul du taux effectif global est uniformisée.

Le nouvel article L. 311-1, 7° du Code de la consommation définit le coût total du crédit comme celui qui comprend « tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. ».

Cette disposition précise néanmoins que ce coût total du crédit ne comprend pas les frais liés à l’acquisition des immeubles, tels que les taxes y afférentes ou les frais d’acte notarié, ni les frais à la charge de l’emprunteur en cas de non-respect de l’une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.

Il ressort donc du nouveau texte que, si les frais de toutes natures sont compris dans le TEG, seuls ceux qui conditionnent l’octroi du crédit sont pris en compte.

Très tôt, la jurisprudence s’est prononcée en ce sens en opérant une distinction entre, d’une part, les frais obligatoires qui sont liés à des prestations dont la souscription conditionne l’octroi du crédit et, d’autre part, les dépenses facultatives que le client n’est pas obligé d’exposer s’il souhaite bénéficier d’un financement.

Afin de guider les juridictions à déterminer si un élément en particulier doit ou non être intégré dans TEG, l’article R. 314-4 du Code de la consommation vise un certain nombre de dépenses qui, sans être présumées relever de l’assiette du TEG, doivent être prises en considération par les juges, dès lors qu’elles sont « nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées ».

Cette disposition réglementaire vise :

- Les frais de dossier

- Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;

- Les coûts d’assurance et de garanties obligatoires ;

- Les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;

- Le coût de l’évaluation du bien immobilier, hors frais d’enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier.

La liste énoncée par l’article R. 314-4 du Code de la consommation n’est bien évidemment pas exhaustive.

Aussi, doit-elle être complétée par les frais que la jurisprudence a, au cas par cas, jugé utile d’intégrer à l’assiette du TEG, étant précisé que les juridictions se livrent à une appréciation in concreto pour déterminer si les différentes dépenses exposées par l’emprunteur ont ou non conditionné l’octroi du crédit.

Plusieurs sortes de dépenses ont, dans cette perspective, été envisagées par la jurisprudence.

==> Les frais liés aux garanties dont est assorti le crédit

Il s’agit ici d’intégrer dans l’assiette du TEG tous les coûts liés aux sûretés réelles ou personnelles dont la souscription par l’emprunteur est bien souvent exigée par le banquier en vue de l’octroi du crédit.

Doivent ainsi être pris en compte, tous les frais de constitution de garanties, tels que le coût de l’inscription d’une hypothèque[2] ou d’un engagement de caution[3].

Dans un arrêt du 23 novembre 2004, la Cour de cassation a néanmoins posé une limite, estimant que « le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées, et qui conditionnent la conclusion du prêt, doit être mentionné dans l’offre sauf lorsque le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat »[4].

| Cass. 1ère civ. 23 nov. 2004 |

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Vu les articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la consommation ;

Attendu que le Crédit mutuel de l'Arbresle (la banque) a consenti à M. et Mme X... deux prêts immobiliers en 1993 et 1994 d'un montant respectif de 550 000 francs et de 240 000 francs, le premier étant un prêt conventionné ; qu'après avoir vendu leur maison et procédé au remboursement anticipé des prêts, les époux X... ont assigné la banque en annulation des prêts et remboursement des intérêts versés ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt attaqué retient d'abord que les frais d'hypothèque avaient été supportés directement par les emprunteurs, ensuite que les parts sociales n'étaient pas assimilables à des frais supplémentaires et avaient été remboursées intégralement, enfin que l'assurance-incendie ne se rapportait pas directement aux risques liés à la conclusion du prêt et ne pouvait être chiffrée avant l'achèvement de la construction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées, et qui conditionnent la conclusion du prêt, doit être mentionné dans l'offre sauf lorsque le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat, d'autre part, que la souscription de parts sociales auprès de l'organisme qui subventionne le contrat étant imposée comme condition d'octroi du prêt et les frais ainsi rendus obligatoires afférents à cette adhésion ayant un lien direct avec le prêt souscrit, doivent être pris en compte pour la détermination du TEG, enfin que les frais d'assurance-incendie, laquelle était exigée par le prêteur et qui avaient fait l'objet d'un débat contradictoire devant les juges du fond, devaient être également inclus dans le TEG du prêt, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

|

Autrement dit, dans l’hypothèse où le coût de la garantie n’est pas déterminable au jour de la conclusion du contrat de prêt, il peut ne pas être inclus dans l’assiette du TEG.

La solution est logique. Admettre le contraire reviendrait à exiger du banquier qu’il tienne compte, dans son calcul, d’un élément, certes déterminé dans son principe, mais indéterminé dans son montant.

L’examen de la jurisprudence révèle que, s’il a rapidement été acquis que les frais afférents à la constitution des sûretés, dont la souscription conditionne l’octroi du crédit, devaient impérativement être intégrés dans l’assiette du TEG, un débat plus vif s’est cristallisé autour de la question de savoir si les frais liés à l’information annuelle de la caution devaient également pris en compte.

Pour mémoire, l’article L. 333-2 du Code de la consommation dispose que « le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. »

Ainsi, appartient-il au banquier d’informer annuellement la caution sur l’existence, le montant et la durée de son engagement, étant précisé que le défaut d’information est sanctionné par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. L’exécution de cette obligation d’information, qui pèse sur l’établissement de crédit, n’est toutefois pas sans coût.

S’il n’est illégitime d’envisager que ce coût puisse être supporté par la caution elle-même, dans la mesure où il représente une charge qui procède d’un engagement qui lui est personnel, en pratique, les frais de communication de l’information annuelle sont mis à la charge du seul emprunteur.

Est-ce dire qu’il convient d’intégrer ce coût dans l’assiette du TEG ? Dans le silence des textes, il est revenu à la jurisprudence de trancher la question.

Dans un premier temps, certaines juridictions du fond ont estimé que, parce que le coût de l’information était déterminable avec suffisamment de précision avant la conclusion du contrat de prêt, celui-ci devait être pris en compte dans le calcul du TEG[5].

La Cour d’appel de Poitiers a statué en ce sens dans un arrêt du 19 juillet 2011 considérant que dès lors que la durée d’amortissement du prêt est déterminée contractuellement, le coût de l’information annuelle de la caution devient prévisible ce qui justifie qu’il soit intégré dans l’assiette du TEG[6].

Reste que, en réalité, ce coût d’information ne sera pas toujours déterminable, ne serait-ce que parce que les frais postaux sont susceptibles d’augmenter d’une année à l’autre.

Qui plus est, les frais exposés pour satisfaire à l’obligation d’information annuelle de la caution ne sont, techniquement, pas directement liés au financement du crédit, comme cela a pu être relevé dans un jugement rendu par le Tribunal de commerce Marseille en date du 11 avril 2003[7].

Pour ces raisons, dans un certain nombre de décisions, les juges du fond ont estimé que le coût de l’information n’avait pas à être intégré dans le calcul du TEG[8].

Dans un arrêt remarqué du 15 octobre 2014, la Cour de cassation est venue mettre un terme au débat en affirmant que « les frais d’information annuelle de la caution ne constituent pas une condition d’octroi du prêt, en sorte qu’ils n’ont pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global »[9]. Cette solution a été confirmée, un an plus tard, par la première chambre civile dans des termes identiques[10].

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que, par acte notarié du 4 février 2005, la société Crédit mutuel de Montbrison (la banque) a consenti à la SCI Batflo (la SCI) un prêt de 100 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un local professionnel, dont le remboursement était garanti par un cautionnement ; que, le 4 février 2010, la SCI a assigné la banque en annulation de la clause de stipulation d’intérêts conventionnels ;

| Cass. 1ère civ. 15 oct. 2014 |

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que pour accueillir la demande de la SCI, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contestable que l'assurance-incendie du bien financé a été imposée par la banque, ainsi qu'il résulte de la page 23 de l'acte notarié de prêt, en sorte que son coût doit être intégré au taux effectif global ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la souscription de l'assurance-incendie constituait une condition d'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient également, par motifs propres et adoptés, que c'est à tort que les frais de l'information imposée par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier n'ont pas été intégrés au calcul du taux effectif global, dès lors que ces frais, déterminables au jour de l'acte, ont été pris en charge, non par la caution, mais par l'emprunteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais d'information annuelle de la caution ne constituaient pas une condition d'octroi du prêt, en sorte qu'ils n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

|

Cette solution est dorénavant appliquée, à la lettre, par les juridictions qui répugnent à prendre en compte les frais d’information annuelle de la caution dans l’assiette du TEG[11] dès lors qu’ils ne constituent pas une condition d’octroi du prêt.

==> Les frais liés aux primes d’assurance

Lors de la conclusion d’un contrat de prêt, bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation légale, il n’est pas rare que la souscription d’une assurance soit érigée par le prêteur comme une condition d’octroi du crédit.

Très tôt, la question s’est alors posée de savoir si le coût de la prime d’assurance supporté par l’emprunteur devait être intégré dans l’assiette du TEG.

Au fond, l’assurance ainsi contractée est indépendante du crédit octroyé, dans la mesure où, sur le plan purement obligationnel, l’avantage qu’elle procure au souscripteur est distinct de celui qu’il retire du contrat de prêt. On est, en conséquence, légitimement en droit de se demander si le coût de la prime d’assurance peut être exclu du calcul du TEG.

La position adoptée par la jurisprudence sur ce sujet a, pendant longtemps, été pour le moins manichéenne.

Lorsque, en effet, l’octroi du contrat de prêt est subordonné à la souscription d’une assurance, la Cour de cassation estime qu’il convient d’intégrer les frais y afférents dans l’assiette du TEG[12].

Dans un arrêt du 13 novembre 2008, la Cour de cassation a, de la sorte, estimé « qu’il incombait à la banque, qui avait subordonné l’octroi du crédit à la souscription d’une assurance, de s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement »[13].

| Cass. 1ère civ. 13 nov. 2008 |

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme né de l'arrêt attaqué :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que, prétendant qu'était erroné le taux effectif global figurant dans le contrat constatant le prêt destiné à financer l'achat d'un immeuble, que lui avait consenti la caisse de crédit mutuel de Rive-de-Gier (la banque), la société civile immobilière La Pléiade l'a assignée en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et en établissement d'un nouveau tableau d'amortissement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir exactement rappelé que les frais relatifs à l'assurance-incendie de l'immeuble devaient, en principe, être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors qu'ils étaient imposés par la banque et en lien direct avec le crédit, énonce que l'assurance-incendie contractée auprès d'un autre organisme et dont le coût n'était pas connu de la banque lors de l'offre de prêt et ne lui a pas été communiqué par l'emprunteur avant l'octroi du prêt, ne pouvait donc pas, en l'espèce, être intégrée dans le taux effectif global ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à la banque, qui avait subordonné l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société civile immobilière La Pléiade en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et en établissement d'un nouveau tableau d'amortissement, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

|

Lorsque, au contraire, la souscription d’une assurance est facultative, la Cour de cassation n’exige pas que le coût de la prime d’assurance soit intégré dans l’assiette du TEG.

Telle est la solution qu’elle a, par exemple, retenue dans un arrêt du 8 novembre 2007. Elle y a jugé que « le coût d’une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l’octroi du prêt, n’entre pas dans la détermination du taux effectif global »[14]

La position adoptée par la Cour de cassation est, manifestement, conforme au principe général selon lequel l’assiette du TEG doit comprendre les frais de toute nature dès lors qu’ils constituent une condition d’octroi du crédit.

Dans un arrêt du 6 février 2013, la première chambre civile a toutefois apporté un tempérament à ce principe, en précisant que « quand les frais relatifs à l’assurance-incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme »[15].

| Cass. 1ère civ. 6 févr. 2013 |

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, prétendant que le taux effectif global (TEG) figurant dans les actes notariés constatant les prêts que la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) lui a consentis selon des offres acceptées les 9 février 2000 et 21 janvier 2002 pour financer l'acquisition de biens immobiliers était erroné, M. X... a assigné la banque en annulation des stipulations de l'intérêt conventionnel contenues dans chacun des contrats de prêt ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner la banque à restituer la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal, l'arrêt, après avoir constaté qu'en application des conditions générales de ces prêts, les emprunteurs devaient contracter « dans les plus brefs délais possibles » une assurance garantissant pendant la durée du prêt les risques incendie des immeubles donnés en garantie et qu'à défaut, le prêteur pourrait soit assurer lui-même les biens aux frais des emprunteurs, soit exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues, retient que cette clause ayant pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur des frais d'assurance contre l'incendie, de caractère obligatoire, à peine de déchéance du terme, de sorte que ces frais entraient dans le champ du TEG et qu'il incombait à la banque de s'informer de leur coût avant de procéder à la détermination de ce taux ;

Qu'en statuant ainsi quand les frais relatifs à l'assurance-incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt, et non à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

|

Cette décision est ainsi venue assortir d’une exception la règle, jusqu’alors de portée absolue, aux termes de laquelle les frais qui ne conditionnent pas l’octroi du crédit sont exclus de l’assiette du TEG. La doctrine en a tiré comme enseignement qu’il convenait désormais de distinguer trois hypothèses en matière d’assurance[16].

En premier lieu, lorsque la souscription d’une assurance est facultative, le coût y afférent ne doit pas être compris dans l’assiette du TEG.

En deuxième lieu, lorsque l’octroi du prêt est subordonné à la souscription d’une assurance, le coût de cette souscription doit être pris en compte dans le calcul du TEG

En dernier lieu, lorsque l’octroi du crédit n’est pas subordonné à la souscription d’une assurance, mais que cette souscription est constitutive d’une obligation conventionnelle dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme, les frais y afférents ne doivent pas être intégrés dans l’assiette du TEG.

Cette jurisprudence a, par la suite, été confirmée par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt rendu en date du 28 avril 2016 aux termes duquel il a été jugé que « l’obligation d’assurance garantissant l’immeuble acquis contre le risque d’incendie avait seulement pour but de protéger le bien financé après la réalisation de la vente, nécessairement après l’octroi du prêt, de sorte qu’elle ne peut être analysée comme une condition posée pour l’obtention de ce dernier, peu important que cette obligation soit ensuite exigée jusqu’au remboursement intégral du crédit »[17]

| Cass. 1ère civ. 28 sept. 2016 |

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 février 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 10-25.537), que, prétendant qu'était erroné le taux effectif global figurant dans l'acte constatant le prêt que la caisse de Crédit mutuel des Sables-d'Olonne (la banque) leur avait consenti, le 23 juin 2004, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la banque au titre de la déchéance du droit aux intérêts à la somme de 1 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/que le coût relatif à la souscription d'une assurance-incendie doit être intégré dans la détermination du taux effectif global du prêt lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt ; qu'il importe peu que l'obligation d'assurance incendie du bien financé par la banque ait pour objet de protéger le bien postérieurement à l'octroi du prêt et à la réalisation de la vente ; qu'en considérant en sens contraire que le coût de l'assurance incendie n'avait pas à entrer dans la détermination du taux effectif global du prêt au motif que « cette obligation d'assurance, qui a seulement pour but de protéger le bien financé après la réalisation de la vente, donc nécessairement après l'octroi du prêt, ne peut être analysée comme une condition posée pour l'obtention de celui-ci », tout en relevant que l'obligation d'assurance incendie aux termes du prêt était exigée « jusqu'à remboursement intégral du crédit », soit que cette obligation d'assurance était imposée à l'emprunteur en tant que condition à l'octroi du prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

2°/ qu'aux termes de l'offre de prêt immobilier de la banque du 23 juin 2004, il était expressément stipulé, s'agissant de la souscription d'une assurance-décès : « X... Claude, couverture décès 100 %, Condition (O) ; X... Gisèle, couverture décès 100 %, Condition (O).Si le code O apparaît dans cette colonne, l'assurance est obligatoire » ; qu'il résultait de manière claire et précise de l'offre de prêt que la souscription d'une assurance-décès de la part des emprunteurs était obligatoire et constituait une condition de l'octroi du prêt ; qu'en statuant en sens contraire en disant « que l'offre de prêt fait clairement mention du caractère facultatif de l'assurance-décès puisque celle-ci n'est pas assortie du code "O" », la cour d'appel a dénaturé le contenu de l'offre de prêt immobilier de la banque du 23 juin 2004, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'irrégularité entachant la mention du taux effectif global au contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel du prêt ; qu'en décidant, à la suite de la constatation de ce que le coût d'achat des parts sociales avait été omis à tort dans l'assiette de calcul du taux effectif global, que cette situation ne pouvait justifier la nullité de la stipulation d'intérêts et qu'il convenait seulement de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts à concurrence de la somme de 1 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, a violé ensemble les articles 1907 du code civil et L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que l'obligation d'assurance garantissant l'immeuble acquis contre le risque d'incendie avait seulement pour but de protéger le bien financé après la réalisation de la vente, nécessairement après l'octroi du prêt, de sorte qu'elle ne peut être analysée comme une condition posée pour l'obtention de ce dernier, peu important que cette obligation soit ensuite exigée jusqu'au remboursement intégral du crédit ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'offre de crédit faisait mention du caractère facultatif de l'assurance-décès, dès lors que celle-ci n'était pas assortie du code "O", signifiant assurance obligatoire, et que l'article 4 des conditions générales figurant au verso de l'offre indiquait que l'assurance-décès était "éventuellement" souscrite par les emprunteurs, la cour d'appel n'a pas dénaturé cette offre ;

Attendu, enfin, qu'après avoir prétendu que la banque n'avait pas énoncé une évaluation du coût des assurances exigée par l'article L. 312-8, 4°, du code de la consommation, devenu L. 313-25, 6°, du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les emprunteurs ont, dans le dispositif de leurs conclusions, demandé de juger que la banque n'avait pas respecté les obligations imposées par le texte précité, de prononcer en conséquence la nullité de la clause de stipulation des intérêts et de dire que l'intérêt au taux légal serait substitué au taux conventionnel ; que la cour d'appel, interprétant ces conclusions en raison de leur ambiguïté, a statué dans les limites de la demande fondée sur le texte invoqué, dont la sanction de l'inobservation est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la limite appréciée discrétionnairement par le juge ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

|

L’exclusion – de principe – du coût de l’assurance-incendie de l’assiette du TEG se justifie par l’absence de lien direct avec l’octroi du crédit dans la mesure où elle vise à garantir, non pas le remboursement du prêt, mais le propriétaire du bien financé du risque d’incendie.

À l’examen, la lecture des derniers arrêts rendus par la Cour de cassation interroge sur l’évolution du critère retenu. N’assisterait-on pas à un glissement vers l’admission d’un critère finaliste ? En somme, pour déterminer si les frais d’assurance doivent être inclus dans l’assiette du TEG, il conviendrait, dorénavant, de se demander, non plus s’ils sont une condition d’octroi du crédit, mais s’ils ont pour fonction de garantir le remboursement du prêt. Le débat est ouvert.

==> Les frais liés à la souscription de parts sociales

Certains établissements bancaires sont des sociétés coopératives, ce qui signifie que, lors de l’entrée en relation avec leurs clients, elles leur proposent de devenir sociétaire, soit de prendre une participation dans le capital social d’une caisse dite locale. La fourniture de certains services est d’ailleurs conditionnée par la souscription de parts sociales, laquelle confère au sociétaire la qualité d’associé.

Très tôt, la question s’est alors posée de savoir si le coût de cette souscription devait être pris en compte dans le calcul du TEG. Dans un arrêt du 23 novembre 2004, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question. Elle a considéré que « la souscription de parts sociales auprès de l’organisme qui subventionne le contrat étant imposée comme condition d’octroi du prêt et les frais ainsi rendus obligatoires afférents à cette adhésion ayant un lien direct avec le prêt souscrit, doivent être pris en compte pour la détermination du TEG »[18].

| Cass. 1ère civ. 23 nov. 2004 |

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Vu les articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la consommation ;

Attendu que le Crédit mutuel de l'Arbresle (la banque) a consenti à M. et Mme X... deux prêts immobiliers en 1993 et 1994 d'un montant respectif de 550 000 francs et de 240 000 francs, le premier étant un prêt conventionné ; qu'après avoir vendu leur maison et procédé au remboursement anticipé des prêts, les époux X... ont assigné la banque en annulation des prêts et remboursement des intérêts versés ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt attaqué retient d'abord que les frais d'hypothèque avaient été supportés directement par les emprunteurs, ensuite que les parts sociales n'étaient pas assimilables à des frais supplémentaires et avaient été remboursées intégralement, enfin que l'assurance-incendie ne se rapportait pas directement aux risques liés à la conclusion du prêt et ne pouvait être chiffrée avant l'achèvement de la construction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées, et qui conditionnent la conclusion du prêt, doit être mentionné dans l'offre sauf lorsque le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat, d'autre part, que la souscription de parts sociales auprès de l'organisme qui subventionne le contrat étant imposée comme condition d'octroi du prêt et les frais ainsi rendus obligatoires afférents à cette adhésion ayant un lien direct avec le prêt souscrit, doivent être pris en compte pour la détermination du TEG, enfin que les frais d'assurance-incendie, laquelle était exigée par le prêteur et qui avaient fait l'objet d'un débat contradictoire devant les juges du fond, devaient être également inclus dans le TEG du prêt, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

|

La solution est extrêmement critiquable pour plusieurs raisons. D’une part, fondamentalement les frais exposés par l’emprunteur sont liés, non pas à l’octroi du crédit, mais à la qualité de sociétaire. D’autre part, la souscription de parts sociales s’apparente en un véritable investissement financier : le sociétaire perçoit des intérêts en contrepartie du prix d’acquisition des titres. Enfin, le coût des parts sociales est susceptible d’être restitué à l’emprunteur au moment de l’extinction du prêt, de sorte que ce dernier ne s’est nullement appauvri en devenant sociétaire. Bien au contraire, il s’est enrichi de l’actif financier qui lui a été versé.

Pour toutes ces raisons, certains juges du fond ont considéré qu’il convenait de ne pas inclure le coût d’acquisition des parts sociales dans l’assiette du TEG[19]. Dans un arrêt du 30 novembre 2011 une Cour d’appel a avancé, pour justifier sa décision, que « le prix de souscription des parts constitue davantage un actif remboursable qu’une charge »[20].

Malgré les critiques et la résistance de certains juges du fond, la Cour de cassation n’a pas entendu abandonner sa position. Dans un arrêt du 9 décembre 2010 elle a ainsi réaffirmé que « quand le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme une condition d’octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global »[21].

Dans un arrêt du 12 juillet 2012, elle a encore censuré la Cour d’appel d’Amiens, pour défaut de base légale, en lui reprochant de n’avoir pas recherché « si la souscription de parts sociales de l’établissement prêteur n’avait pas été imposée aux emprunteurs comme une condition de l’octroi du crédit, de sorte que le coût afférent à cette souscription ainsi rendue obligatoire devait être pris en compte dans le calcul du taux effectif global »[22].

| Cass. 1ère civ. 12 juill. 2012 |

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie a consenti à M. et Mme X... plusieurs prêts destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier et comprenant la souscription de parts sociales ;

Attendu que pour débouter les emprunteurs de leur demande tendant à voir substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel en raison de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, l'arrêt retient par motifs adoptés que la souscription de parts sociales ne représente pas une charge ayant un lien direct avec le prêt, mais un actif remboursable, sur lequel les emprunteurs perçoivent des dividendes et dont le sort n'est pas lié à celui du prêt ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la souscription de parts sociales de l'établissement prêteur n'avait pas été imposée aux emprunteurs comme une condition de l'octroi du crédit, de sorte que le coût afférent à cette souscription ainsi rendue obligatoire devait être pris en compte dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

|

Cette jurisprudence est incompréhensible. Comme le soulignent certains auteurs « comment peut-on avoir comme ces hauts magistrats une conception aussi extensive des « frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects » entrant aux termes de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier dans le calcul du taux effectif global au point de qualifier de frais, synonyme pourtant d’une dépense, la souscription d’une part sociale du prêteur, c’est-à-dire l’acquisition d’un actif financier, d’un élément de patrimoine, au surplus frugifère ? »[23].

Bien que l’on puisse le déplorer, tout porte à croire que la Cour de cassation a, pour l’heure, la ferme intention de maintenir sa position[24]. La conséquence en est pour les établissements bancaires qu’ils doivent être en mesure d’établir que la souscription de parts sociales ne présente aucun caractère obligatoire et plus précisément qu’elle ne conditionne, en aucune façon, l’octroi du prêt. À défaut, ils ont l’obligation d’intégrer le coût d’acquisition des parts dans l’assiette du TEG.

==> Les frais liés aux taxes et aux commissions d’intermédiation

Toutes les taxes et droits d’enregistrement susceptibles d’être dus par l’emprunteur, dans le cadre de l’opération financée, doivent être compris dans l’assiette du TEG.

Dans un arrêt du 21 janvier 1992, la Cour de cassation ainsi censuré une Cour d’appel qui avait admis l’absence de prise en compte dans le coût du crédit des impôts, taxes et droits mis à la charge de l’emprunteur, alors même qu’ils constituaient « un accroissement des charges de l’emprunt faisant en conséquence partie du taux effectif global »[25].

| Cass. 1ère civ. 21 janv. 1992 |

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 15 avril 1967, la compagnie d'assurances La Protectrice-accidents, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Allianz France IARDT, a consenti à la société anonyme d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) un prêt de 500 000 francs, remboursable en 20 ans, au taux d'intérêt nominal de 6 % ; qu'il a été prévu à la clause 6 de ce contrat que " la moitié de l'intérêt nominal et la partie du capital nominal compris dans chaque annuité d'amortissement seront majorés en fonction de l'indice du coût de la construction publié trimestriellement par l'INSEE... le montant de chaque annuité sera calculé 1°) en multipliant la moitié de son montant par le rapport entre le dernier indice publié à la date d'échéance et l'indice de référence 2°) en y ajoutant la moitié fixe de son montant de base " ; que la clause 11 a mis à la charge de l'emprunteur les impôts, droits et taxes se rapportant au prêt ; qu'en 1986, la SEMCODA a assigné le prêteur, à titre principal en annulation du contrat, au motif que le taux effectif global du prêt n'avait pas été mentionné dans l'acte, et, subsidiairement, en annulation des clauses relatives aux intérêts et l'indexation, ainsi que de la clause concernant les incidences fiscales ; que, refusant de prononcer la nullité du contrat, la cour d'appel a substitué au taux d'intérêt conventionnel le taux d'intérêt légal, en précisant que celui-ci serait soumis aux dispositions légales de révision, et a dit que le capital serait remboursé en tenant compte de l'indexation conventionnelle ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1966 ;

Attendu que le contrat conclu par la compagnie Allianz France IARDT et la SEMCODA comporte une clause n° 11 aux termes de laquelle " l'emprunteur s'engage à prendre à sa charge les impôts, charges, droits et taxes présents et futurs en rapportant au présent emprunt, en principal et intérêts, et à les verser entre les mains du prêteur " ;

Attendu que pour écarter les conclusions de la SEMCODA qui faisait valoir qu'il s'agissait d'un complément d'intérêts et que la clause ne pouvait recevoir application dès lors que le taux effectif global n'avait pas été mentionné dans le contrat, l'arrêt énonce que cette obligation a été librement consentie, qu'elle ne recèle aucune condition potestative et qu'elle est parfaitement déterminable en fin d'exercice ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les impôts, taxes et droits mis à la charge de l'emprunteur ne constituaient pas un accroissement des charges de l'emprunt faisant en conséquence partie du taux effectif global, réductible au taux de l'intérêt légal, en raison de la méconnaissance par le rédacteur du contrat de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux incidences fiscales au prêt, l'arrêt n° 20 rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

|

La Cour d’appel de Douai a néanmoins précisé que, pour être inclus dans l’assiette du TEG, la taxe ne devait pas être récupérable par l’emprunteur, ce qui est susceptible d’être le cas s’agissant de la TVA[26].

Lorsque, encore, l’impôt n’est pas déterminable au moment de la conclusion du contrat de prêt, les juridictions n’exigent pas qu’au moyen d’une estimation, il soit pris en compte dans le calcul du TEG[27].

Quant aux frais d’intermédiation, soit la rémunération versée aux courtiers ou aux intermédiaires en opérations de banques et services de paiement, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 12 novembre 1998, que « toutes sommes versées à un intermédiaire, fussent-elles stipulées dans des actes séparés, doivent être prises en compte pour la détermination du taux effectif global comme pour celle du taux effectif pris comme référence »[28].

Il importe peu que les frais aient été directement réglés par l’emprunteur ou par la banque, la jurisprudence exige qu’ils soient compris, en toute hypothèse, dans l’assiette du TEG. La Cour de cassation a affirmé en ce sens, dans un arrêt du 14 décembre 2004, que « pour la détermination du taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels »[29].

| Cass. com. 14 déc. 2004 |

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les comptes dont il avait été titulaire à la BNP Paribas ayant été clôturés, M. X... a fait assigner cette dernière pour, notamment, obtenir la restitution d'agios et de frais divers qu'il estimait lui avoir été indûment facturés ; qu'accueillant ces prétentions, la cour d'appel a ordonné à la BNP Paribas de produire de nouveaux décomptes des comptes litigieux en calculant, dans des conditions qu'elle précisait, les intérêts dus par M. X... sur la base du taux légal substitué au taux conventionnel ainsi qu'en excluant les commissions de compte ou de mouvement de compte ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134 et 1907 du Code civil, ensemble l'article L. 313-1 du Code de la consommation ;

Attendu que pour la détermination du taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient encore que les commissions de compte et de mouvement de compte devaient s'analyser comme des intérêts supplémentaires qui, en l'absence d'écrit préalable, devaient également être restituées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces commissions constituent le prix de services, distincts du crédit, qui consistent, soit à tenir les comptes du client, soit à rémunérer le service de caisse assuré par le banquier et ne constituent pas la contrepartie du crédit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts et de celles relatives au compte n° 8088857, l'arrêt rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

|

Au bilan, aucun frais d’intermédiation ne semble pouvoir échapper à une inclusion dans l’assiette du TEG. La seule difficulté pour l’emprunteur sera, lorsqu’ils sont versés de manière occulte, d’établir leur existence[30].

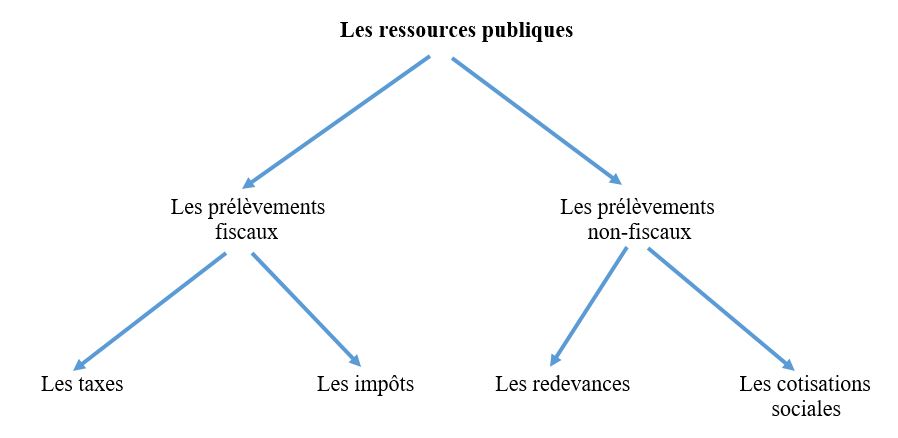

II) Les éléments exclus du taux effectif global

Les éléments exclus de l’assiette du TEG sont les frais qui, conformément à l’article L. 314-1 du Code de la consommation, soit ne conditionnent pas l’octroi du prêt, soit ne sont pas déterminables au moment de l’émission de l’offre de crédit.

Deux catégories de frais sont concernées par cette exclusion : les frais distincts de l’opération de crédit et les primes d’assurance facultative.

==> Les primes d’assurance facultative

Lorsque la souscription d’une assurance ne conditionne pas l’octroi du crédit, son coût n’est pas pris en compte dans l’assiette du TEG.

Il en va ainsi de la prime d’assurance décès invalidité[31], de la prime de l’assurance-dommages[32], de la prime d’assurance-vie[33] ou encore la prime d’assurance-incendie[34].

Pour justifier l’exclusion de ces primes d’assurance de l’assiette du TEG, la Cour de cassation aime à rappeler qu’ils constituent une condition d’exécution du contrat et non de sa formation[35], ce quand bien même le défaut de souscription de l’assurance est sanctionné par la déchéance du terme[36].

| Cass. 1ère civ. 6 févr. 2013 |

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, prétendant que le taux effectif global (TEG) figurant dans les actes notariés constatant les prêts que la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) lui a consentis selon des offres acceptées les 9 février 2000 et 21 janvier 2002 pour financer l'acquisition de biens immobiliers était erroné, M. X... a assigné la banque en annulation des stipulations de l'intérêt conventionnel contenues dans chacun des contrats de prêt ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner la banque à restituer la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal, l'arrêt, après avoir constaté qu'en application des conditions générales de ces prêts, les emprunteurs devaient contracter « dans les plus brefs délais possibles » une assurance garantissant pendant la durée du prêt les risques incendie des immeubles donnés en garantie et qu'à défaut, le prêteur pourrait soit assurer lui-même les biens aux frais des emprunteurs, soit exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues, retient que cette clause ayant pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur des frais d'assurance contre l'incendie, de caractère obligatoire, à peine de déchéance du terme, de sorte que ces frais entraient dans le champ du TEG et qu'il incombait à la banque de s'informer de leur coût avant de procéder à la détermination de ce taux ;

Qu'en statuant ainsi quand les frais relatifs à l'assurance-incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt, et non à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

|

==> Les frais liés à l’exécution du contrat de crédit

Autre catégorie de frais qui ne sont pas compris dans l’assiette du TEG, ceux liés à l’exécution du contrat de crédit.

Au nombre de ces frais figurent notamment les frais de relances et les frais de procédure facturés au débiteur défaillant.[37]

Les clauses pénales pour défaut de remboursement[38] ainsi que les indemnités de remboursement anticipé du prêt[39] sont également exclues de l’assiette du TEG.

Cette solution se justifie par le caractère hypothétique de leur mise en œuvre, en ce qu’ils ne seront dus qu’en cas d’inexécution par l’emprunteur de ses obligations. Ils sont donc, par nature, étrangers, à la décision d’octroi du prêt.

Dans un arrêt du 27 septembre 2005, la Cour de cassation a affirmé, en ce sens, que « l’indemnité de remboursement anticipé dont la mise en œuvre était éventuelle et donc étrangère aux frais intervenus dans l’octroi du prêt, ne devait pas être prise en compte dans la détermination du taux effectif global de celui-ci »[40].

| Cass. 1ère civ. 27 sept. 2005 |

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :

Attendu que par acte du 20 mars 1995, la Fédération française d'athlétisme (FFA) a contracté auprès du Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Entenial aux droits de laquelle vient le Crédit foncier de France, un emprunt de 14 millions de francs remboursable en 15 ans au taux effectif global de 10,17 % ; que les taux d'intérêt ayant baissé, la FFA a demandé la renégociation de ce crédit;

que le prêteur lui ayant proposé un nouveau crédit remboursable au taux fixe de 4,80 %, et demandé le paiement d'une indemnité de remboursement anticipé de 3 902 875,13 francs, la FFA a refusé cette proposition et attrait le prêteur en justice pour que la clause stipulant cette indemnité soit notamment déclarée abusive et contraire aux dispositions de l'article 1250, 2 , du Code civil ;

Attendu que la FFA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2002) de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à caractériser le fait que la Fédération n'était pas un consommateur, sans rechercher si le contrat de prêt litigieux avait un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par celle-ci et donc en omettant de vérifier la qualité de non-professionnel de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

2 / qu'en se fondant sur le fait inopérant que l'instauration d'une clause prévoyant le versement de sommes en contrepartie de l'exercice de la faculté de remboursement anticipé afin de compenser la perte financière subie par le prêteur n'est pas en soi abusive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.. 132-1 du Code de la consommation ;

3 / qu'en se bornant à énoncer que la définition actuarielle du montant de l'indemnité due dans le cadre de la rupture du contrat opposant la Fédération à la banque prêteuse variait en fonction de l'état du marché et que le montant de cette indemnité ne dépendait pas de la seule volonté du prêteur, mais résultait du calcul d'éléments dépendant de l'état du marché financier au moment où l'emprunteur avait sollicité le remboursement, sans rechercher si le montant de l'indemnité n'était pas disproportionnellement élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

4 / qu'en énonçant que l'indemnité de remboursement anticipé ne devait pas être incluse dans le taux effectif global, aux motifs inopérants pris, d'une part, de ce que son montant dépendait du moment où elle était calculée et, d'autre part, de ce que l'emprunteuse avait la faculté de faire procéder elle-même à des calculs, la clause prévoyant cette indemnité renfermant tous les éléments de calcul, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation ;

5 / qu'en retenant que la Fédération ne contestait pas le droit au paiement d'une indemnité compensatrice d'un éventuel préjudice, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celle-ci et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu'en se fondant sur le fait que l'indemnité de remboursement anticipé avait pour objet de compenser le manque à gagner du prêteur du fait de la résiliation anticipée, sans le caractériser autrement que par l'application de la clause, alors que du fait du remboursement anticipé, le prêteur ne pouvait plus subir les préjudices résultant de l'immobilisation de la somme et les risques de difficultés de remboursement, et donc n'avait pas à être rémunéré, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;

7 / qu'en énonçant qu'il ne résultait pas de l'article 1250, 2 , du Code civil que le remboursement anticipé était de droit pour le débiteur du prêt, la cour d'appel a violé cette disposition ;

8 / qu'en se bornant à énoncer que l'existence d'une indemnité de remboursement n'était pas un obstacle à l'effet de la subrogation, si les conditions étaient remplies, sans rechercher si l'indemnité de remboursement anticipé prévue par le contrat n'était pas d'un montant tel qu'elle empêchait la subrogation dans les droits du prêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250, 2 , du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient, par des motifs propres et adoptés qui relèvent de son appréciation souveraine, que l'emprunt litigieux avait été contracté par la FFA en vue de financer l'acquisition et l'aménagement d'un nouveau siège social, lieu de son activité, et que la FFA, dont l'objet est de promouvoir l'athlétisme en France par la signature d'importants contrats de partenariat et de vente de licences, avait souscrit cet emprunt dans le cadre de son activité, afin d'améliorer les conditions d'exercice de celle-ci, faisant ainsi ressortir l'existence d'un rapport direct entre l'activité professionnelle de cette association et le contrat de prêt litigieux, pour en déduire à bon droit que les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation n'étaient pas applicables dans le présent litige ;

qu'ensuite, il résulte de l'article L. 313-1 du même Code que pour la détermination du taux effectif global, il y a lieu d'ajouter aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects intervenus dans l'octroi du prêt ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a considéré que l'indemnité de remboursement anticipé dont la mise en oeuvre était éventuelle et donc étrangère aux frais intervenus dans l'octroi du prêt, ne devait pas être prise en compte dans la détermination du taux effectif global de celui-ci ; qu'ensuite, encore, la cour d'appel a souverainement retenu, hors la dénaturation de conclusions alléguée, que la cause de l'obligation au paiement de cette indemnité consistait dans la réparation du manque à gagner subi par le prêteur du fait de la résiliation anticipée du contrat ; qu'enfin, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à opérer d'office une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que la stipulation d'une indemnité de remboursement anticipé ne constituait pas en principe un obstacle au jeu de la subrogation prévue par l'article 1250, 2 , du Code civil, dès lors que les conditions d'application de ce texte seraient réunies ; que, manquant en fait en sa première branche, et, de ce fait inopérant en ses deuxième et troisième griefs, le moyen est mal fondé en sa quatrième branche ; qu'il manque en fait en sa cinquième branche, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, en sa sixième branche et sans fondement en ses deux derniers griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

|

Dans le droit fil de cette jurisprudence, la haute juridiction a adopté la même position, s’agissant des commissions d’intervention, lesquelles ont pour objet de rémunérer l’établissement bancaire pour le service d’analyse d’un compte effectué en cas d’insuffisance de provision, avant que soit prise la décision de payer ou de rejeter une opération[41]. À ce titre, elles s’apparentent à des commissions de service, raison pour laquelle elles n’entrent pas dans le calcul du taux effectif global[42].

Nonobstant cette jurisprudence plutôt favorable aux banques, il leur appartiendra, néanmoins, de démontrer que les commissions d’intervention sans étrangères à la décision d’octroi du crédit[43].

Dans un arrêt du 8 janvier 2013, la Cour de cassation a ainsi censuré une Cour d’appel qui, pour inclure dans l’assiette du TEG des frais d’intervention, s’est vu reprocher de n’avoir pas vérifié « si cette commission constituait le prix d’un service lié à la tenue du compte des clients ou un service de caisse, distinct d’un crédit, de sorte qu’elle ne constituerait pas la contrepartie de ce crédit »[44].

| Cass. com. 8 janv. 2013 |

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti en 2007 un crédit de restructuration de 25 000 euros à Mme X... ; que M. X..., Mme X... et la société X...et A...(l'entreprise), ont refusé de payer le solde du découvert de 14 631, 79 euros qui leur était réclamé par la banque ; que cette dernière les ayant assignés en paiement de ce solde, ils ont recherché sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil et pour avoir pratiqué un taux usuraire en omettant d'inclure dans le taux effectif global du prêt certaines commissions ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, réunis :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 1147 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X..., la cour d'appel a retenu que le TEG n'est pas justifié comme usuraire, la commission d'intervention n'ayant pas à être intégrée dans celui-ci ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si cette commission constituait le prix d'un service lié à la tenue du compte des clients ou un service de caisse, distinct d'un crédit, de sorte qu'elle ne constituerait pas la contrepartie de ce crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

|

Cette décision présente manifestement l’intérêt de rappeler que la détermination de l’inclusion d’un frais dans l’assiette du TEG ramène toujours, quelle que soit la nature du frais envisagé, à la question de savoir s’il conditionne ou non l’octroi du prêt.

[1] Cass. 1ère civ. 30 mars 2005 : Bull. civ. I, n° 161

[2] Cass. 1ère civ. 30 mars 2005, n°02-11.171.

[3] Cass. 1ère civ. 9 déc. 2010, n°09-14.977 : D bancaire et fin. 2011, comm. 41, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; V. également CA Paris, 15e ch., sect. B, 6 oct. 2005 : JCP E 2005, 1619 ; V. également P. BOUTEILLER, « Quand la valeur de la garantie constitue un élément de calcul du TEG, ou comment s’y prendre pour faire d’un élément de comparaison du coût du crédit, un élément de valeur variable selon la garantie considérée », Rev. Lamy dr. aff. 2011, n° 57, p. 25.

[4] Cass. 1ère civ., 23 nov. 2004, n° 02-13.206 : Bull. civ. I, n° 289.

[5] CA Lyon, 12 juin 2008, n°07/03698 ; CA Montpellier, 3 janv. 2012, n°1100396.

[6] CA Poitiers, 2e ch. civ., 19 juill. 2011, n° 10/03218 : RD bancaire et fin. 2012, comm. 3.

[7] T. com. Marseille, 11 avr. 2013, n° 2011-F-04087 : RD bancaire et fin. 2013, comm. 148.

[8] V. en ce sens CA Grenoble, ch. com., 16 juin 2011, n° 10/00836 : RD bancaire et fin. 2012, comm. 3.

[9] Cass. 1ère civ., 15 oct. 2014, n° 13-19.241.

[10] Cass. 1ère civ. 28 oct. 2015, n°14-19.747

[11] CA Riom 12 oct. 2015, n°14/02776 ; CA Versailles 3 mars 2016, n°14/04400 ; TGI Nîmes, 17 juin 2016, n°15/01295.

[12] V. en ce sens Cass. 1ère civ. 23 nov. 2004, n°02-13.06.

[13] Cass. 1ère civ. 13 nov. 2008, n°07-17.737 : D. 2008, p. 3006.

[14] Cass. 1ère civ. 8 nov. 2007, n° 04-18.668 : Bull. civ. I, n° 349.

[15] Cass. 1ère civ. 6 févr. 2013, n°12-15.722 : Bull. civ. IV, n° 11 ; JCP E 2013, 1159, obs. P. Bouteiller et F.-J. Crédot.

[16] V. en ce sens X. LAGARDE, « L’assurance incendie entre-t-elle dans le calcul du TEG ? », RD bancaire et fin., 2011, comm. 157.

[17] Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n° 15-17.687.

[18] Cass. 1ère civ. 23 nov. 2004, n°02-13206 : Bull. civ. I, no 289 ; D. 2006. 155, obs. Martin ; RD banc. fin. 2005, no 6, obs. Crédot et Gérard.

[19] CA Orléans, 6 avr. 2006, RD banc. fin. 2006, no 127, note Crédot et Samin.

[20] CA Bastia, ch. civ. B, 30 nov. 2011, n° 10/00375.

[21] Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-67.089.

[22] Cass. 1ère civ., 12 juill. 2012, n° 11-21.032

[23] TI Poitiers, 13 mars 2009, Idelot c/ SA Casden BP : RD bancaire et fin. 2009, comm. 118, note F.-J. Crédot et T. Samin.

[24] Cass. 1ère civ. 24 avr. 2013, n° 12-14.377 : Bull. civ. I, n° 88.

[25] Cass. 1ère civ. 21 janv. 1992, n°90-18120 : Bull. civ. I, n°22.

[26] CA Douai, 22 nov. 2012, n°11/07350.

[27] CA Grenoble, 16 juin 2011, n°10/00836.

[28] Cass. crim. 12 nov. 1998, n°97-82954.

[29] Cass. com. 14 déc. 2004, n°02-19532.

[30] V. en ce sens Cass. crim. 24 mars 1999, n°98-81274.

[31] Cass. 1ère civ. 12 juill. 2012, n°10-25737 ; Cass. 1ère civ. 28 sept. 2016, n°15-17687.

[32] Cass. 1re civ., 26 mai 2011, n° 10-13.861 : RD bancaire et fin. 2011, comm. 157, obs. X. Lagarde.

[33] Cass. crim. 12 oct. 1976, n°76-90406.

[34] Cass. 1ère civ. 26 mai 2011, n°10-13861.

[35] V. en ce sens Cass. 1re civ., 6 févr. 2013, n° 12-15.722 : Bull. civ. IV, n° 11 ; JCP E 2013, 1159, obs. P. Bouteiller et F.-J. Crédot ; Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-13.779.

[36] Cass., 1ère civ., 1er oct. 2014, n° 13-22.768 ; CA Toulouse, ch. 2, 5 oct. 2011, n° 09/06281

[37] Cass. com., 3 déc. 2013, n° 12-22.755.

[38] Cass. 1ère civ. 1er déc. 1987, n°86-10541.

[39] Cass. 1ère civ. 27 sept. 2005, n°02-13935.

[40] Cass. 1re civ., 27 sept. 2005, n° 02-13.935 : Bull. civ. I, n° 347 ; Dr. & patr. 2006, n° 151, p. 74, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm.

[41] V. en ce sens P. BOUTEILLER, « Les commissions d’intervention ne sont pas des frais de forçage », JCP E 2014, 1034.

[42] Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 11-10.199 ; Cass. com., 8 juill. 2014, n° 13-20.147.

[43] F.-J. CREDOT ET TH. SAMIN, « Non intégration de la commission d’intervention dans le TEG », RD bancaire et fin. 2011, comm. 155

[44] Cass. com., 8 janv. 2013, n° 11-15.476.