Il est une idée curieusement répandue selon laquelle justice serait faite dès lors qu’une partie a obtenu gain de cause à un procès. Autrement dit, le prononcé d’une décision de justice suffirait à faire disparaître le désordre créé par la situation litigieuse. Évidemment il est illusoire de penser que le désordre né d’un conflit entre deux parties se dissiperait sous le seul effet de la formule exécutoire apposée par le juge sur sa décision. Comme le font remarquer certains auteurs « il faut se départir de l’idée […] que le jugement est une fin en soi qui pour les magistrats et les avocats constituerait l’ultime aboutissement de leurs fonctions »[1]. S’il est une chose qu’une décision soit rendue en application de règles posées par la loi, la réalisation du droit en est une autre. Il ne suffit pas qu’une norme juridique soit dite pour que justice soit faite, il faut encore que son application soit effective. Le Professeur Pierre Hebraud affirmait en ce sens que « la réalisation effective du droit doit être son but final »[2]. Cela suppose que le système juridique dont on souhaite l’effectivité – et dont dépend d’ailleurs, selon Kelsen, sa validité[3] – soit doté d’un dispositif efficace assurant l’exécution des décisions et des actes juridiques. Bien que, comme le souligne Denys de Béchillon, « le destin du droit, c’est de demeurer partiellement ineffectif »[4], il doit néanmoins être fait en sorte que le décalage entre le droit et les faits soit réduit autant que faire se peut. Cela s’est traduit, dans notre système juridique, par l’émergence, ancienne, d’un droit des procédures civiles d’exécution ; encore que pour certains son existence en tant que branche autonome du droit est très discutable[5]. Quoi qu’il en soit, un corpus normatif tourné vers la réalisation du droit existe. Ce corpus vise, plus concrètement, à garantir et à régir l’exercice du droit fondamental[6], et constitutionnel[7], à l’exécution qui échoit au créancier porteur d’un titre.

Assez paradoxalement, les modalités d’exécution auxquelles pouvaient recourir, naguère, les créanciers étaient bien plus contraignantes que celles qui leur sont ouvertes aujourd’hui alors que le droit – subjectif – à l’exécution n’avait fait l’objet d’aucune consécration particulière. Ainsi, n’est-il plus possible de recourir à la contrainte par corps pour obtenir le règlement d’une dette civile ou commerciale depuis l’adoption de la loi du 22 juillet 1867. Dans le même esprit, de nombreux garde-fous ont été introduits par la loi du 9 juillet 1991 en vue de protéger les débiteurs contre les saisies abusives et de garantir le respect de leur dignité et la protection de leur intimité. Cette humanisation du droit des procédures civiles d’exécution procède de la volonté du législateur de parvenir à « instaurer un équilibre entre les intérêts des créanciers qui attendent ce qui leur est dû, et ceux des débiteurs qui ne peuvent pas être en proie de n’importe qui, dans n’importe quelles conditions »[8]. La fin ne doit pas justifier les moyens. D’où l’adoption de mesures de plus en plus nombreuses visant à protéger les débiteurs, mais qui, du point de vue des créanciers, constituent autant d’obstacles à l’exécution. On enseigne, traditionnellement, que ces obstacles à l’exécution sont de deux sortes. Ils tiennent, soit à l’insaisissabilité de tout ou partie de biens en raison de leur nature ou de la qualité du débiteur. On dit qu’il existe une immunité d’exécution. Soit, ils tiennent à la suspension du droit de poursuite individuel, laquelle se justifie par la survenance d’une procédure collective, de la recevabilité d’une demande de rétablissement personnel, de l’octroi d’un délai de grâce ou encore de l’ouverture d’une succession.

Nonobstant leur variété, ces obstacles à l’exécution ont un point en commun : tous sont d’origine légale. En d’autres termes, c’est le législateur qui, souverainement, a estimé que certaines circonstances, très précises, pouvaient justifier qu’il soit fait échec, momentanément ou définitivement, à l’exercice du droit à l’exécution quand bien même son titulaire serait porteur d’un titre exécutoire. Le monopole du législateur en la matière est une absolue nécessité. Si l’on admettait que le juge, l’administration voire les parties à un contrat soient libres d’instaurer ou d’aménager des obstacles à l’exécution forcée, c’est l’effectivité même du droit qui s’en trouverait menacée et, par voie de conséquence, sa raison d’être. C’est pourquoi, les clauses de voie parée sont, par principe, prohibées[9]. Il apparaît pourtant que d’autres obstacles à l’exécution que ceux prévus par la loi existent[10]. Le premier d’entre eux est l’insolvabilité du débiteur, l’exécution forcée ne pouvant plus s’effectuer que sur ses biens. Pareillement, l’action de l’huissier de justice chargé de recouvrer une créance est matériellement entravée toutes les fois qu’il ne dispose pas d’informations suffisantes pour localiser le débiteur ou ses avoirs[11]. De la même manière, les possibilités de diligenter une exécution forcée sont extrêmement limitées en pratique, lorsque le débiteur réside à l’étranger malgré l’adoption de conventions internationales afin de surmonter cette difficulté[12]. Enfin, il est une dernière situation qui mérite de retenir tout particulièrement l’attention, même si peu souvent évoquée en droit de l’exécution, à tout le moins pas suffisamment dans sa globalité. Pourtant, cette situation est le lot de la plupart des débiteurs. Qui plus est, elle est de nature à obstruer de façon significative la mise en œuvre de l’exécution forcée. Il s’agit du débiteur qui vit en couple.

Cette situation se caractérise par l’union, de fait ou de droit, entre deux personnes et dont les patrimoines ont vocation à entretenir une plus ou moins étroite proximité. Ainsi, il est un risque pour le créancier que le débiteur qu’il poursuit organise son insolvabilité par le jeu d’un transfert fictif de patrimoine au profit de la personne avec qui il partage sa vie. Inversement, il peut être objecté que cette situation est favorable au créancier dans la mesure où l’assiette de son gage ne se limiterait pas au patrimoine de son débiteur mais s’étendrait au patrimoine de son complice en raison de la grande porosité entre ces derniers. La première question qui immédiatement se pose est alors de savoir si l’on doit voir dans le couple un obstacle à l’exécution forcée, comme peuvent l’être l’ouverture d’une procédure collective ou l’octroi d’un délai de paiement, ou si, au contraire, le couple s’apparente à un vecteur d’extension du gage du créancier. Pour répondre cela suppose de s’interroger sur l’ambivalence de la fonction remplie par le couple face à l’exécution forcée (I). La seconde question qui, ensuite, mérite d’être soulevée tient à la multiplicité des régimes juridiques auxquels est soumis le couple. Selon que le couple est marié ou non, quelle est l’incidence sur la mise en œuvre des procédures civiles d’exécution ? Y a-t-il un régime juridique dont l’application est plus protectrice qu’un autre ? Il conviendra, dans cette perspective, de se questionner sur l’existence de la protection qu’offre le couple au débiteur à l’épreuve de l’exécution (II).

I) L’ambivalence de la fonction remplie par le couple face à l’exécution

Dans les rapports que les époux, les partenaires ou les concubins entretiennent avec les tiers, le couple revêt un certain côté janusien : tantôt il constitue une aubaine pour les créanciers (A), tantôt il s’apparente à un refuge pour le débiteur (B)

A) Le couple : une aubaine pour les créanciers

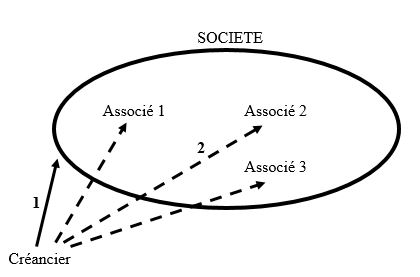

Lorsqu’un créancier poursuit un débiteur défaillant en recouvrement de sa créance, les options qui s’offrent à lui pour obtenir satisfaction sont, classiquement, au nombre de trois. Tout d’abord, il peut demander le paiement de sa créance sur l’ensemble des éléments d’actif qui composent le patrimoine de son débiteur. L’exercice de cette faculté, plus communément appelée droit de gage général, est prévu à l’article 2284 du Code civil. Elle bénéficie à tout créancier qui justifie de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Ensuite, s’il s’est montré précautionneux, le créancier poursuivant peut demander la réalisation de la sûreté réelle constituée sur certains biens du patrimoine de son débiteur lors de la conclusion du contrat. Cela lui permet de bénéficier sur lesdits biens d’un droit de préférence exclusif du concours des créanciers chirographaires, voire de ceux titulaires d’une sûreté personnelle. C’est d’ailleurs là, la troisième option qui s’offre au créancier. Dans l’hypothèse où il se serait ménagé un droit de poursuite contre une ou plusieurs personnes autres que le principal obligé, au moyen d’une sûreté personnelle, il sera fondé à réclamer le paiement de sa créance sur le patrimoine du garant de son débiteur. Les sûretés présentent, certes, de nombreux avantages. Leur recours n’est, toutefois, pas sans inconvénient : le créancier doit anticiper le défaut de paiement du débiteur. Autrement dit, cela suppose que le créancier ait accompli des formalités en vue de constituer une garantie. Dans bien des cas, aucune démarche n’aura cependant été effectuée en ce sens, de sorte que l’assiette du gage du créancier se limitera au seul patrimoine de son débiteur, à tout le moins s’il est célibataire. Car, s’il vit en couple, cette situation ouvre de nouvelles perspectives au créancier.

La première d’entre elles, c’est l’existence d’une solidarité entre le débiteur et la personne avec qui il partage sa vie. Dans l’hypothèse où le débiteur est marié, ou pacsé, ce qui est de loin la situation la plus répandue, les articles 220 et 515-4 du Code civil prévoient, sensiblement dans les mêmes termes, que les époux et les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’entre eux[13]. En d’autres termes, le créancier peut poursuivre le conjoint ou le partenaire de son débiteur pour la totalité de la dette, sans que celui-ci puisse lui opposer qu’il n’a pas la qualité de partie au contrat. Mécaniquement, cette solidarité instituée par le Code civil entre contractants d’un pacs ou d’un mariage vient doubler l’assiette du gage des créanciers, sans qu’il leur soit besoin de recourir à une sûreté. Plusieurs limites à cette solidarité sont néanmoins posées par les textes. D’une part, la solidarité entre partenaires et conjoints n’existe que pour les dettes ménagères[14], soit pour les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du foyer[15]. D’autre part, la solidarité est écartée si la dette contractée revêt un caractère manifestement excessif ou si elle porte sur un emprunt non modeste ou sur un achat à tempérament. En dehors de ces exceptions, le créancier muni d’un titre exécutoire peut mandater un huissier de justice pour diligenter une mesure d’exécution forcée à l’encontre du conjoint ou du partenaire de son débiteur. Dans cette configuration-là le couple joue indéniablement le rôle de vecteur d’extension du gage des créanciers.

La solidarité n’est pas la seule perspective heureuse que le couple offre aux créanciers confrontés à un défaut de paiement. Si la dette est contractée par un débiteur marié sous un régime de communauté, les créanciers peuvent envisager de réclamer le paiement de leur créance sur une masse de biens autre que les biens propres de leur débiteur : les biens communs. Par biens communs il faut entendre, pour ce qui concerne le régime légal, tous les biens acquis par les époux, à titre onéreux, pendant le mariage, ce qui comprend notamment les gains et salaires, les revenus de leurs biens propres et plus généralement tous les biens provenant de leur industrie personnelle. De la nature de l’engagement contracté par le débiteur dépend l’étendue du gage du créancier sur les biens communs. En vertu des articles 1413 et 1414 du Code civil, toute dette née du chef d’un époux est exécutoire, par principe, sur ses biens propres et sur l’ensemble des biens communs, à l’exclusion des gains et salaires de son conjoint[16]. Dans l’hypothèse où la dette serait solidaire, le gage des créanciers s’étendra alors sur les trois masses de biens qui composent le patrimoine du ménage, y compris les gains et salaires et les biens propres du conjoint du débiteur. Si, en revanche, la dette est née d’un cautionnement ou d’un emprunt souscrits sans le consentement du conjoint, conformément à l’article 1415 du Code civil les créanciers ne pourront exercer leurs poursuites que sur les biens propres de leur obligé et sur ses revenus. Il en va de même, au titre des articles 1410 et 1411 alinéa 1er du Code civil, si la dette est antérieure au mariage ou grevant les successions et libéralités reçues par le débiteur. Bien que réduit en apparence dans ces deux cas de figure, le gage des créanciers ne s’en trouve pas moins augmenté, dans la mesure où les revenus d’un époux constituent des biens communs. En outre, l’alinéa 2 de l’article 1411 précise que les créanciers personnels d’un époux peuvent saisir l’ensemble des biens mobiliers du ménage lorsqu’il est impossible de distinguer les biens propres du débiteur des biens communs. Là encore, cette règle n’est pas sans accroître le gage des créanciers qui peut encore voir son étendue grandir par le jeu des présomptions de propriété instaurées par le Code civil.

Parmi ces présomptions, on peut citer la présomption d’acquêt édictée à l’article 1402 du Code civil. En vertu de cette présomption, pour les couples mariés sous le régime de la communauté légale, tout bien dont les époux ne parviennent pas à établir l’origine est réputé enrichir l’actif de la communauté. Dès lors, à supposer qu’en réalité, le bien convoitée par un créancier appartienne, au moment de son acquisition, en propre au conjoint du débiteur, si les époux ne parviennent pas à en rapporter la preuve, ledit bien sera susceptible de faire l’objet d’une saisie pour toutes les dettes rentrant dans le champ d’application de l’article 1413 du Code civil. Autre présomption de propriété dont les créanciers d’un débiteur vivant en couple peuvent tirer profit : la présomption d’indivision qui existe entre époux séparés de biens[17], entre partenaires[18] et parfois entre les concubins[19]. Cette présomption a vocation à s’appliquer toutes les fois que celui qui revendique la propriété d’un bien est dans l’incapacité d’en rapporter la preuve. Quand cette situation se présente, le bien est réputé indivis pour moitié. Partant, s’il s’agit d’un bien qui appartient en propre au conjoint, au partenaire ou au concubin du débiteur, le gage du créancier s’étendra sur la moitié indivise de ce bien[20]. Le créancier sera néanmoins contraint de provoquer le partage de l’indivision par voie oblique conformément aux articles 815-17 alinéa 3 et 1166 du Code civil. Indépendamment de la question de la présomption d’indivision, il est utile de préciser que, si une contestation relative à la nature d’un bien survient, en vertu de l’article R 221-49 du Code des procédures civiles d’exécution, cette contestation ne fait pas obstacle à la saisie du bien litigieux. Toutefois, jusqu’à ce que le juge de l’exécution se prononce, cela n’aura pour seul effet que de rendre le bien saisi indisponible. L’issue de la procédure d’exécution est suspendue à la décision du juge. Au total, il apparaît que le créancier qui poursuit un débiteur vivant un couple est susceptible d’étendre l’assiette de son gage bien au-delà des limites définies par le droit de gage général. Le couple constitue, de la sorte, une véritable aubaine pour les créanciers. Elle n’est cependant pas sans contrepartie.

B) Le couple : un refuge pour les débiteurs

Le couple apparaît certes, à maints égards, pour les créanciers comme une garantie de solvabilité de leurs débiteurs ; mais cette situation peut également représenter un véritable danger pour eux. Ce danger vient, tout d’abord, de ce que l’union des personnes n’entraîne jamais totalement l’union des biens. Lorsqu’un couple se forme, ses composantes, même mariées sous un régime communautaire, demeurent à la tête de patrimoines propres. Or, excepté les cas où la solidarité entre époux ou partenaires, voire concubins si elle est conventionnelle s’applique, il existe une cloison étanche entre les masses de biens propres. Autrement dit, les dettes nées du chef d’un seul membre du couple ne sont jamais exécutoires sur les biens propres de l’autre. Tout au plus, elles le seront sur les biens communs s’ils sont mariés sous un régime de communauté. Un débiteur mal intentionné peut, dans ces conditions, échapper aux poursuites de ses créanciers en mettant ses biens à l’abri dans le patrimoine propre de son complice sans en perdre la jouissance. Ce transfert d’actifs peut s’en trouver facilité par l’autonomie bancaire dont jouissent les membres du couple, lesquels n’ont pas à justifier auprès de leur banquier la provenance des fonds qu’ils entendent déposer sur les comptes ouverts à leur nom. Pour les couples mariés, cette autonomie bancaire est garantie par la présomption de pouvoir posée à l’article 221 du Code civil. Selon cette disposition, les époux sont réputés avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt à l’égard du dépositaire. Ce dernier ne peut, en conséquence, demander à l’époux déposant aucune justification sur son régime matrimonial ou sur l’origine des fonds ou des titres déposés. Une fois leur dépôt effectué sur le compte du conjoint, du partenaire ou de la concubine du débiteur, ils seront hors de portée du créancier, sauf à ce qu’il démontre, conformément à l’article 1167 du Code civil, que l’opération a été réalisée en fraude de ses droits. Il en résultera, si son action aboutit, une inopposabilité de l’acte frauduleux, ce qui l’autorisa à diligenter une saisie directement entre les mains du tiers bénéficiaire[21], soit, concrètement, sur le compte bancaire de celui ou celle avec qui le débiteur est en collusion.

Dans l’hypothèse où les fonds convoités seraient déposés sur un compte joint, une autre difficulté se présentera au créancier saisissant. À supposer, pour commencer, que le débiteur soit pacsé ou marié sous un régime séparatiste, depuis un arrêt du 20 mai 2009 rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation, le créancier doit démontrer que les fonds qu’il entend saisir sont personnels au débiteur[22]. Comme le souligne un auteur, la preuve de ce fait étant quasiment impossible à rapporter, cela revient à « opposer au créancier personnel d’un époux séparé de biens une interdiction de toute saisie sur un compte joint »[23]. Antérieurement, la solution était somme toute différente. Il appartenait au co-titulaire du compte saisi de prouver que celui-ci était exclusivement ou partiellement alimenté par ses deniers propres. A défaut, les fonds étaient réputés indivis[24]. La saisie du compte était alors cantonnée à la moitié du solde[25]. Dorénavant, c’est au créancier d’identifier les fonds propres du débiteur. S’il n’y parvient pas, la même conséquence que celle tirée traditionnellement par la Cour de cassation doit être retenue : les effets de la saisie sont limités à la moitié indivise des fonds déposés sur le compte joint. Qu’en est-il si le débiteur vit en concubinage ? Dans la mesure où c’est le droit commun qui s’applique, les concubins peuvent difficilement se prévaloir d’une présomption d’indivision semblable à celles édictées aux articles 515-5 alinéa 2 et 1538 alinéa 3 du Code civil. Est-ce à dire que, si le créancier saisissant ne parvient pas à identifier les fonds du débiteur, comme l’y invite la Cour de cassation depuis 2009, la saisie est dépourvue d’effet ? Pour certains auteurs, une obligation de communication des relevés de comptes pèserait sur le débiteur. S’il ne s’y conforme pas la saisie devrait être efficace pour le tout[26].

Reste à s’interroger sur la situation du débiteur marié sous un régime de communauté. Le principe est, selon l’article 1413 du Code civil, que les dettes nées du chef d’un époux sont exécutoires sur ses biens propres et sur les biens communs. Les fonds déposés sur un compte joint devraient donc être saisissables en vertu de la présomption d’acquêt posée à l’article 1402 du Code civil. Ils le seront à la condition néanmoins que la dette contractée ne consiste, ni en un cautionnement, ni en un emprunt. Si tel est le cas, l’article 1415 du Code civil réduit le gage des créanciers aux biens propres et aux revenus de l’époux souscripteur. Aussi, dans un souci de protection de la communauté, la Cour de cassation estime-t-elle que, faute pour le créancier de démontrer que le compte joint est exclusivement alimenté par les revenus propres de l’époux caution ou emprunteur, ledit compte n’est pas saisissable[27]. A cet obstacle s’ajoute, pour le créancier, la difficulté relative à l’insaisissabilité des gains et salaires du conjoint du débiteur pour les dettes qu’il a contractées seul. Lorsque le compte joint est en partie alimenté par cette catégorie de biens, doit-on appliquer la même solution que celle retenue par la Cour de cassation en matière de cautionnement et d’emprunt ? L’insaisissabilité des gains et salaires est-elle susceptible de s’étendre à l’ensemble des fonds déposés sur le compte joint ? La lecture de l’alinéa 2 de l’article 1414 du Code civil appelle une réponse négative à cette question. Selon cette disposition, « lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret ». Cela nous renvoie au décret du 31 juillet 1992 qui prévoit, en son article 48 codifié à l’article R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution, que lorsqu’un compte joint ou personnel alimenté par les gains et salaires du conjoint du débiteur fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée, il doit être laissé à la disposition de ce dernier « une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie »[28]. Cette règle témoigne de la volonté du législateur de concilier, tant les intérêts du conjoint du débiteur en ne portant pas atteinte au principe d’insaisissabilité de ses gains et salaires, que les intérêts des créanciers à qui l’on autorise de saisir la portion des fonds qui excèdent le plafond forfaitaire fixé par le décret de 1992.

Immédiatement une nouvelle question se pose : la règle édictée à l’article 1414 alinéa 2 du Code civil est-elle applicable dans l’hypothèse où le compte que le créancier envisage de saisir est exclusivement alimenté par les revenus du débiteur ? En effet, pour mémoire, lorsqu’un époux contracte une dette personnelle ou souscrit, sans le consentement de son conjoint, un cautionnement ou un emprunt, il engage ses biens propres et ses revenus. Or les seconds sont susceptibles d’être thésaurisés, soit de se transformer en acquêts de la communauté. Partant, compte tenu de la fongibilité de la monnaie, il n’est plus possible de distinguer les revenus, saisissables par les créanciers au titre des articles 1411 et 1415 du Code civil, des acquêts ordinaires, lesquels sont exclus du gage des créanciers. Dans ces conditions, doit-on appliquer, par analogie, le dispositif prévu à l’article 1414 du Code civil et cantonner la saisie selon les modalités fixées à l’article R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution ? Certains éminents auteurs le soutiennent[29]. La Cour de cassation n’a, toutefois, pas abondé en sens. Elle a, au contraire, estimé que « le cantonnement prévu à l’art. 1414, al. 2, c.civ., qui protège les gains et salaires d’un époux commun en biens […] n’est pas applicable en cas de saisie, sur le fondement de l’art. 1415 qui protège la communauté […] »[30]. Là encore, pour pratiquer une saisie-attribution sur le compte personnel de son débiteur le créancier devra démontrer que celui-ci est exclusivement alimenté par ses revenus[31]. S’il y parvient, ledit compte sera saisissable intégralement. C’est le principe du « tout ou rien »[32] qui est ici appliqué par la Cour de cassation. Finalement, nombreux sont les cas où le créancier se heurtera à l’insaisissabilité de tout ou partie des fonds déposés sur les comptes de son débiteur ; surtout s’il est marié.

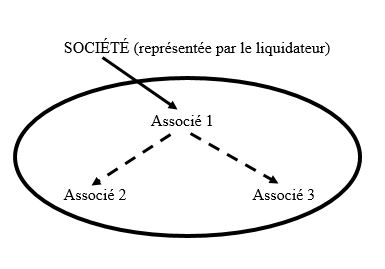

En plus des difficultés liées à l’insaisissabilité des fonds déposés sur les comptes bancaires d’autres obstacles à l’exécution peuvent s’ajouter. Si le débiteur est marié sous un régime de communauté et que son conjoint fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans l’hypothèse où la dette est exécutoire sur les biens communs, ses créanciers devront se soumettre aux règles du droit des procédures collectives. En d’autres termes, les créanciers de l’époux in bonis sont assujettis à la règle de la suspension des poursuites individuelles. Ils doivent, en conséquence, déclarer leur créance dans le cadre de la procédure collective engagée contre le conjoint visé par la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Malgré les critiques[33], c’est ce qui a été décidé à plusieurs reprises par la Cour de cassation[34]. Si les créanciers de l’époux in bonis ne le font pas, aucune forclusion ne saurait leur être opposée, dans la mesure où ils ne sont pas informés de l’ouverture d’une procédure collective[35]. Toutefois, ils seront payés en dernier sur les biens communs. Autre obstacle susceptible se dresser sur le chemin des créanciers d’un débiteur vivant un couple : en raison du statut juridique de certains biens, les mesures d’exécution forcées ne permettent pas d’anticiper sur leur qualification à venir. L’acquisition par un couple d’un bien avec clause d’accroissement ou clause de tontine a pour effet de rendre ce bien insaisissable tant que la condition suspensive de survie ne s’est pas réalisée[36]. De la même manière, si le débiteur est marié sous le régime légal, ses créanciers devront attendre la liquidation du régime matrimonial pour envisager de se faire payer sur les récompenses qui lui sont dues par la communauté. Au total, il apparaît que dans de nombreuses situations le couple s’apparente pour le débiteur à un refuge, un refuge dans lequel il est à l’abri, temporairement, voire définitivement, des poursuites de ses créanciers.

II) L’existence de la protection assurée par le couple à l’épreuve de l’exécution

Lorsque le couple tient lieu de refuge au débiteur, la question se pose de l’efficacité de la protection qu’il lui confère d’une part (A). D’autre part, les effets de cette protection ne sont-ils pas de nature à porter atteinte au droit à l’exécution qui échoit aux créanciers porteurs d’un titre exécutoire ? (B).

A) L’efficacité variable de la protection assurée par le couple

Depuis toujours, les couples qui embrassent le choix du mariage pour concrétiser leur union et fonder une famille ont les faveurs du droit. La raison en est que le mariage est perçu, encore aujourd’hui par beaucoup, comme « la norme fondamentale qui règle l’union de l’homme et de la femme »[37]. On rappellera la définition donnée par Portalis de l’union conjugale pour qui il s’agit de « la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager une commune destinée ». Parce que les rédacteurs du Code civil voyaient dans le mariage l’acte fondateur de « la cellule de base de la société »[38], il leur est apparu nécessaire d’encourager, de protéger et de favoriser les couples qui adhéreraient à ce cadre légal. A l’inverse, le concubinage, sans être prohibé, a, jusqu’en 1999, totalement été ignoré par le législateur, l’objectif étant que les seuls effets produits par cette situation de fait soient défavorables aux concubins. La célèbre formule du Premier Consul résume parfaitement cet état d’esprit : « puisque les concubins se désintéressent du droit, alors le droit se désintéressera d’eux ». Est-ce à dire que « hors mariage, pas de salut »[39] ? Si, depuis la loi sur le pacs, cela n’est plus tout à fait vrai, il n’en demeure pas moins que, comme le souligne un auteur, lorsqu’ils se marient « les époux souhaitent, pour organiser une communauté de vie qu’ils envisagent dans la durée, obtenir un statut privilégié »[40]. La question qui se pose alors est, pour ce qui nous concerne, de savoir si le mariage constitue un meilleur refuge pour le débiteur qui se trouve sous la menace d’une mesure d’exécution forcée que le pacs ou le concubinage ? Pour le déterminer, cela suppose de se demander si les facteurs dont dépend la protection que confère le couple au débiteur répondent à la même logique que la hiérarchie instituée par le Code civil entre les différents modes de conjugalité.

S’agissant du premier facteur, il tient à la solidarité entre les membres du couple ; ou plutôt à l’absence de solidarité. Lorsque la dette contractée par un débiteur n’est exécutoire que sur ses biens propres, voire sur les biens communs s’il est marié, la possibilité s’offre à lui pour échapper à ses créanciers de transférer ses actifs dans le patrimoine propre de la personne avec qui il partage sa vie. Ses biens seront de cette façon à l’abri de toute mesure d’exécution forcée, sauf à ce qu’une action paulienne soit engagée par son créancier. Entre le moment où l’action aura été introduite et le moment où le juge rendra sa décision, il est néanmoins un risque que le débiteur, de mauvaise foi, fasse sortir ses biens du patrimoine de son complice pour les faire purement et simplement disparaître. Une mesure d’exécution s’avérera alors, in fine, vaine. On peut en déduire que moins le domaine de la solidarité est restreint, plus le niveau de protection susceptible d’être assurée par le couple à l’endroit de ses membres est élevé. Conséquemment, le concubinage apparaît être, sur ce point, la modalité de conjugalité qui confère au débiteur la meilleure protection. Contrairement aux partenaires et aux époux pour qui le Code civil instaure aux articles 515-4 et 220 une solidarité limitée aux dettes ménagères, les dettes nées du chef d’un concubin, même ménagères, n’obligent pas solidairement l’autre. Régulièrement, la Cour de cassation rappelle que le statut matrimonial n’a pas vocation à s’appliquer aux concubins[41]. C’est le droit commun qui s’applique. Or en vertu de l’article 1202 du Code civil, « La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée ». Aucune solidarité légale n’existe donc entre les concubins, à tout le moins pour les dettes les plus modiques. Car, en pratique, pour les engagements les plus importants, comme par exemple l’acquisition ou la location d’un bien immobilier, les créanciers (la banque ou le bailleur) exigeront que les concubins soient solidaires. Il en va de même pour les partenaires et les époux. Dès lors que la solidarité s’applique, la protection que le couple procure au débiteur est totalement anéantie. Inversement, lorsque la solidarité est écartée, le niveau de cette protection est susceptible de s’accroître par le jeu d’un deuxième facteur : l’existence d’une porosité entre les patrimoines respectifs des membres du couple.

Cette porosité peut résulter de situations différentes. Tout d’abord, le couple peut avoir choisi, par souci de commodité, de se doter d’un compte joint. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation estime que, en raison de la fongibilité de la monnaie, il appartient au créancier d’identifier les fonds sur lesquels la dette est exécutoire. S’il n’y parvient pas, le compte joint est insaisissable pour le tout. La Cour de cassation entend, de la sorte, protéger les fonds sur lesquels le créancier est privé de l’exercice de son droit de gage. D’aucuns suggèrent que cette jurisprudence constitue une incitation pour les débiteurs vivant en couple à clôturer leurs comptes personnels pour n’ouvrir que des comptes joints. L’ouverture de pareil compte n’est cependant pas la seule situation dont il résulte une porosité entre les patrimoines des membres d’un couple. Une porosité peut également se créer lorsqu’ils sont mariés sous un régime de communauté. La troisième masse de biens, celle des biens communs, joue, en effet, le rôle d’interface entre les patrimoines propres des époux. Qui plus est, leurs revenus respectifs ont vocation à devenir des acquêts ordinaires. Il en résulte que lorsqu’un époux contracte une dette personnelle, un emprunt ou un cautionnement, son créancier, s’il souhaite saisir les fonds déposés sur son compte personnel, se heurtera à la même difficulté que s’il s’agissait d’un compte joint : il lui faudra prouver que le compte de son débiteur est exclusivement alimenté par des revenus propres. A défaut, la Cour de cassation considère que les fonds sont insaisissables.

Enfin, une dernière situation peut être signalée comme génératrice de porosité entre les patrimoines des membres d’un couple : l’acquisition d’un bien en commun. Qu’elle se fasse en indivision ou en tontine, dans les deux cas cette situation est de nature à obstruer l’action des créanciers poursuivants. S’il s’agit d’une acquisition en indivision, l’article 815-17 alinéa 2 du Code civil pose le principe que « les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ». Pour se faire payer sur la quote-part qui revient au débiteur, les créanciers n’auront d’autre choix que de provoquer le partage. Dans cette attente, le bien indivis demeurera insaisissable. Pareillement, s’il s’agit d’une acquisition en tontine, les créanciers devront faire preuve de patience. Non seulement il leur faudra attendre que la condition suspensive de survie se réalise pour engager leurs poursuites ; mais encore il leur faudra espérer que leur débiteur décède en premier. Dans le cas contraire, ils ne pourront faire valoir aucun droit sur le bien convoité.

Assez paradoxalement, tandis que la porosité entre les patrimoines des membres du couple – qui, comme nous l’avons vu, accroît dans de nombreuses situations l’étendue du gage des créanciers – devrait faciliter leur action en recouvrement de leur créance, il s’avère que, notamment en raison des dernières positions prises par la Cour de cassation, elle concourt plutôt au renforcement de la protection que le couple offre au débiteur à l’encontre des mesures d’exécution qui le menacent. Plus la porosité entre les patrimoines est grande et plus la protection assurée par couple est accrue. Sur ce point-là, le débiteur marié sous un régime de communauté bénéficie d’une meilleure protection que les concubins, les partenaires ou encore les époux séparés de biens. Est-ce également le cas s’agissant du dernier facteur dont dépend la protection que le couple prodigue à ses membres ?

Ce facteur n’est autre que l’existence d’une corrélation entre l’actif et le passif. Autrement dit, lorsqu’un membre du couple contracte une dette personnelle son actif répond-il seul de son passif ou engage-t-il plus que ses biens propres ? Dans l’hypothèse où il existe une symétrie parfaite entre l’actif et le passif, le débiteur peut relativement facilement se servir de son couple comme d’un bouclier pour échapper aux poursuites de ses créanciers. Il lui suffit, pour ce faire, de s’arranger pour n’avoir aucun bien sous son nom propre. Dans l’hypothèse, en revanche, où il existe une dissymétrie entre l’actif et le passif, les créanciers auront un gage plus étendu sur les biens du couple. Il sera alors plus difficile pour le débiteur d’organiser son insolvabilité. Conformément à l’article 1413 du Code civil, toute dette née du chef d’un époux engage la communauté. Or, la plupart du temps, les biens communs sont ceux qui concentrent l’essentielle de la valeur des biens du couple. Cette absence de corrélation entre l’actif et le passif est due à l’existence d’une troisième masse de biens. Elle se rencontre donc exclusivement chez les couples mariés sous un régime de communauté. Pour les couples de concubins, de partenaires ou d’époux séparés de biens, la symétrie entre l’actif et le passif est parfaite. Les dettes nées du chef de l’un ne sont exécutoires que sur ses biens propres. Ces modes de conjugalité offrent, dans ces conditions, une meilleure protection pour les débiteurs que le mariage contracté sous l’empire du régime légal. Quelle conclusion générale tirer de tout ce précède ?

Il peut tout d’abord être relevé que la protection que le couple est susceptible de procurer au débiteur est d’efficacité très variable. Elle dépend de plusieurs facteurs que sont l’absence de solidarité entre les membres du couple, la porosité entre leurs patrimoines respectifs et l’existence d’une corrélation entre l’actif et le passif. Au regard, ensuite, de ces trois facteurs, le concubinage et le pacs apparaissent, globalement, plus protecteurs que le mariage. S’agit-il d’une anomalie si l’on met ce constat en perspective avec la volonté des rédacteurs du Code civil de conférer aux époux un statut privilégié ? On ne saurait raisonnablement soutenir cette thèse. Le régime juridique qui s’applique aux époux a, certes, été élaboré dans un souci de protection. Cette protection n’a cependant pas été instituée dans le dessein de les protéger contre les poursuites des créanciers. Cela n’aurait pas grand sens. Au contraire, le législateur a toujours cherché, par la conjugaison des règles de pouvoir et de passif, à inciter les créanciers à contracter avec les couples mariés. Cela supposait donc d’étendre leur droit de gage et de conférer aux époux des pouvoirs étendus quant à l’administration et la disposition de leurs biens propres et communs. Le fait que le mariage constitue un moins grand obstacle à l’exécution forcée que le concubinage ou le pacs ne saurait, en conséquence, être perçu comme une anomalie. Ce qui, en revanche, en est une ce sont les effets indésirables générés par la protection assurée par le couple au débiteur.

B) Les effets indésirables de la protection assurée par le couple

Bien que ponctuelle, d’efficacité variable d’un mode de conjugalité à l’autre et, la plupart du temps, temporaire, la protection que le couple confère au débiteur conduit inévitablement à s’interroger sur sa raison d’être. Est-il acceptable qu’une situation de fait ou de droit, puisse faire obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée, alors que le législateur ne l’a pas expressément envisagée ? La question est d’importance. L’enjeu est de déterminer comment concilier le droit de la famille avec le droit des procédures civiles d’exécution. Lorsque le couple tient lieu de refuge au débiteur qui tente d’échapper à ses créanciers, non seulement cela se fait parfois au prix de malmener le droit substantiel, mais encore cela porte atteinte au droit subjectif à l’exécution. Deux exemples peuvent être évoqués pour mettre en lumière les effets indésirables, que la protection que le couple offre au débiteur, est susceptible d’engendrer.

Arrêtons-nous, pour commencer, sur le cas somme toute banal d’un époux marié sous un régime de communauté qui contracte une dette qui n’est exécutoire que sur ses biens propres et ses revenus. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation juge, depuis 2001, qu’il appartient au créancier d’identifier les fonds propres et les revenus de son débiteur, faute de quoi le compte joint ou personnel de celui-ci est insaisissable pour le tout. Dans un premier temps, le fondement sur lequel reposait ce renversement de la charge de la preuve était pour le moins nébuleux. Par un arrêt du 17 janvier 2006 la Cour de cassation a cependant éclairci ce point d’ombre en affirmant que cette solution se justifiait en raison de la présomption de communauté instituée par l’article 1402 du Code civil[42]. Les juges du Quai de l’Horloge estiment que, dans la mesure où les biens appartenant aux époux sont présumés communs, c’est à celui qui prétend le contraire d’en rapporter la preuve. Si, de prime abord, cette position peut se comprendre en raison du souci de protection dont fait montre la Cour de cassation à l’endroit, tant de l’actif de la communauté, que des biens propres du conjoint du débiteur, elle n’est toutefois pas exempte de tout reproche.

En effet, l’article 1402 du Code civil institue une présomption simple d’acquêts. Renverser cette présomption suppose, dans ces conditions, de démontrer que les biens litigieux sont propres, ce que ne sont pas les revenus des époux. Aussi est-ce là, nous semble-t-il, que le raisonnement de la Cour de cassation est erroné. En faisant supporter aux créanciers la charge d’identifier les revenus du débiteur sur le compte objet de la saisie, la Cour de cassation ne leur impose pas de prouver qu’il s’agit de biens propres, mais qu’ils constituent des biens communs saisissables. Elle modifie donc le sens de la présomption posée à l’article 1402 du Code civil, laquelle n’opère aucune distinction entre les biens communs ordinaires et les revenus des époux : tous sont des acquêts. Son renversement ne peut, autrement dit, consister qu’à prouver que les fonds déposés en compte sont propres et non qu’ils ne sont pas des acquêts ordinaires. Comme le relève très justement un auteur, la Cour de cassation se livre ici à « une sorte d’amalgame curieux, en considérant que la présomption de communauté entraîne une présomption d’insaisissabilité »[43]. La protection que le couple procure incidemment au débiteur repose alors sur un dévoiement de la présomption posée à l’article 1402 du Code civil. Cette présomption ne s’apparente en aucune manière à une règle de passif ; elle a seulement vocation à résoudre une question de propriété.

Là n’est pas la seule critique qui peut être formulée à l’encontre de la position adoptée par la Cour de cassation. En contraignant le créancier à identifier les revenus de son débiteur sur le compte objet de la saisie, il en résulte par là même une interdiction faite au banquier de procéder au prélèvement des fonds tant qu’il n’en connaît pas la provenance. Cela revient, en somme, à écarter la présomption de pouvoir instituée à l’article 221 du Code civil qui, pourtant, le dispense de rechercher la propriété des fonds déposés ou prélevés. Dans l’hypothèse, en outre, où la dette consisterait en un emprunt ou un cautionnement contracté sans le consentement du conjoint, la solution de la Cour de cassation conduit à confronter une règle de passif, l’article 1415, avec une règle de pouvoir, ce qui n’est pas sans poser certain un problème de cohérence[44]. Pis, l’article 221, composante du régime primaire impératif, s’efface au profit d’une règle propre au régime légal. Or on le sait : le régime primaire est censé primer sur toutes les règles qui relèvent d’un régime matrimonial spécifique.

Le second exemple qui témoigne de l’inopportunité de la protection que le couple est susceptible d’offrir au débiteur repose sur une situation différente de la précédente. Le débiteur est toujours marié sous un régime de communauté. Seulement, son conjoint fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation décide, comme nous l’avons vu, que si le droit de gage des créanciers de l’époux in bonis s’étend aux biens communs, leur droit de poursuite individuelle est suspendu[45]. Comme les créanciers de l’époux qui fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, ils doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire chargé de mener à bien la procédure. S’ils ne le font pas, ou trop tard, ils ne pourront se faire payer qu’après les créanciers chirographaires[46], quand bien même leur créance serait garantie par une sûreté réelle grevant les biens communs. Une fois encore, la solution adoptée par la Cour de cassation se fait au prix de malmener le droit substantiel. Comment concevoir juridiquement que les créanciers de l’époux in bonis soient dans l’obligation de déclarer leur créance contre une personne qui n’est pas leur débiteur[47] ? Pis, comment admettre que des créanciers susceptibles d’être titulaires d’une hypothèque régulièrement inscrite puissent être payés après de simples créanciers chirographaires ? Pour Philippe Simler, non seulement la position de la Cour de cassation « n’est ni juste ni justifiable en droit, ni même, cohérente », mais encore elle « méconnaît gravement la nature et des effets du droit réel »[48].

Indépendamment de la problématique juridique que soulève cet exemple, celui-ci met en exergue, comme le précédent, le fait que lorsque le couple se dresse en obstacle à l’exécution forcée cela se fait, parfois, au détriment de la cohérence du droit substantielle. Surtout, et c’est cela qui doit retenir toute notre attention, il s’ensuivra toujours, au-delà des cas particuliers qui viennent d’être évoqués, une atteinte, aussi minime soit-elle, au droit à l’exécution des créanciers et, corrélativement, à la réalisation du droit. Certes, aucun droit subjectif ne saurait être absolu. On est cependant légitimement en droit de s’interroger sur la délimitation de leur exercice. La protection de quel intérêt justifie qu’un droit subjectif puisse faire l’objet d’une limitation ? À bien y réfléchir, lorsque le couple constitue un obstacle à l’exécution forcée l’atteinte que subit le droit à l’exécution est toujours une conséquence indirecte de la situation litigieuse.

Lorsque, en effet, la Cour de cassation impose au créancier d’identifier les fonds qu’il entend saisir sur un compte joint, son intention n’est nullement de permettre au débiteur d’échapper aux poursuites de ses créanciers. Elle est uniquement animée par le souci de protéger les intérêts du co-titulaire du compte, voire ceux de la communauté, si le débiteur est marié sous le régime légal. De la même manière, lorsque l’on contraint les créanciers de l’époux in bonis à déclarer leur créance dans le cadre de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dont fait l’objet son conjoint, cette obligation n’est instaurée que dans le dessein de préserver les droits des créanciers de ce dernier. Lorsque, encore, l’article 815-17 fait obstacle à la saisie, par des créanciers, de la quote-part du bien indivis qui revient à leur débiteur, cette interdiction se justifie par l’exigence de protection du droit de propriété qui échoit à chaque co-indivisaire.

Ainsi, toutes les fois où le couple tient lieu de refuge au débiteur, la protection qu’il lui offre n’est toujours qu’incidente : elle est une conséquence indirecte de l’application d’une règle qui vise à protéger les intérêts d’une personne autre que le débiteur. Et pour cause, le couple n’a nullement été envisagé, ni par le législateur, ni par le juge comme un moyen pour les débiteurs de se soustraire aux poursuites de leurs créanciers. En témoignent les régimes juridiques du pacs et du mariage qui, au contraire, ont été élaborés en vue de préserver les intérêts des tiers. Lorsque, dès lors, le couple fait obstacle à l’action des créanciers, la limitation du droit à l’exécution ne fait jamais partie de l’objet des règles de pouvoir, de passif ou de propriété. Dans bien des cas, il s’agira plutôt d’un détournement de leur finalité par le débiteur qui cherche à se rendre insolvable. Cette insolvabilité sera d’autant plus facile à organiser s’il vit en concubinage.

Aussi, afin de limiter l’atteinte portée au droit à l’exécution, sans doute est-ce sur cette union de fait que le législateur pourrait agir. Comment admettre que, lorsqu’un débiteur vit en concubinage, il bénéficie d’une meilleure protection que s’il était marié ou pacsé ? Non seulement cette situation est de nature à faire perdre en attractivité le mariage et le pacs. Surtout, elle entre en contradiction avec la volonté toujours plus forte, tant des juges, que du législateur de préserver les intérêts des tiers dans les rapports qu’ils entretiennent avec le couple, quel que soit le mode de conjugalité en question. La preuve en est l’application régulière par la jurisprudence aux concubins des théories de l’apparence et du mandat tacite qui conduisent, au même titre que les articles 220 et 515-4 du Code civil, à étendre l’assiette du droit de gage des créanciers à l’ensemble des biens du couple[49]. Cela est cependant loin d’être suffisant ; d’où la nécessité que le législateur intervienne en instaurant, comme le suggèrent certains, un droit commun du couple[50] avec comme socle de base une solidarité pour les dépenses ménagères. L’intérêt serait double : accroître le crédit du couple tout en renforçant le droit de poursuite des créanciers.

[1] R. Perrot et Ph. Thery, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., Dalloz, 2013, n°6, p. 6.

[2] P. Hebraud, « L’exécution des jugements civils », RID comp. 1957, p. 170, cité in N. Cayrol, Droit de l’exécution, éd. LGDJ, coll. « Domat droit privé », 2013, n°2, p. 10.

[3] H. Kelsen, Théorie pure du droit, éd. Bruylan – LGDJ, 1999, trad. Ch. Eisenmann, p. 54.

[4] D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, éd. Odile Jacob, 1997, p. 61.

[5] N. Cayrol, op. prec., n°12, p. 15.

[6] CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce, JCP 1997, II, 22949, note Dugrip et Sudre ; D. 1998, p. 74, note Fricero ; AJDA 1997, p. 986, obs. Flauss.

[7] Cons. Const., 29 juill. 1998, déc. n°98-403 DC, cons. N°47, RDP 1999, p. 79, obs D. Rousseau.

[8] A. Leborgne, Droit de l’exécution, 2e éd., dalloz, coll. « precis », 2014, n°28, p. 19.

[9] L’article L. 521-3 du Code de commerce pose une exception à la prohibition des clauses de voie parée en matière de gage commercial. Il dispose en ce sens que le bénéficiaire d’un gage commercial peut faire procéder à la vente du bien gagé en dehors des modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.

[10] V. en ce sens A. Leborgne, « rapport introductif » in A. Leborgne et E. Putman, Les obstacles à l’exécution forcée : permanence et évolution, éd. EJT, coll. « Droit et procédures », 2009, p.4.

[11] Cette situation est très fréquente dans la mesure où sans la date et le lieu de naissance de ce dernier, il sera dans l’huissier instrumentaire serait dans l’impossibilité de diligenter une enquête FICOBA, SIV ou loi Béteille.

[12] On pense notamment à l’instauration d’un titre exécutoire européen par le règlement du 21 avril 2004 qui permet, pour certains types de créances, à un créancier de demander l’exécution d’une décision dans n’importe quel état membre de l’Union européenne, à l’exception du Dannemark, sans qu’il soit besoin d’introduire une demande d’exequatur.

[13] Sur cette question V. notamment I. Dauriac, « Les couples à l’épreuve de la solidarité ménagère », Gaz. Pal., 2008, 10-11 déc., p. 18-22.

[14] Il est à noter qu’il existe, à la marge, une solidarité spéciale pour les dettes fiscales conformément aux articles 1685-2 et 1723 ter-OOB du Code général des impôts, les dettes de responsabilité pour les pères et mères en raison du dommage causé par leur enfant mineur selon l’article 1384 alinéa 4 du Code civil.

[15] Pour une étude approfondie de la notion de dette ménagère V. A. Ponsard, « L’étendue de la solidarité ménagère des époux », in Indépendance financière et communauté de vie, Colloque du Laboratoire d’études et de recherches appliquées au droit privé, Univ. de Lille II, éd. 1989, p. 21 et s.

[16] Pour une étude approfondie de la question V. Ph. Simler, « La mesure de l’indépendance des époux dans la gestion de leurs gains et salaires » : JCP G 1989, I, 3398.

[17] Article 1538 alinéa 2.

[18] Article 515-5 alinéa 2.

[19] Cass. com., 27 juin 1961 : Bull. civ. 1961, III, n° 297 ; Cass. 1re civ., 7 déc. 1977.

[20] Cass. 2e civ., 10 juill. 1996, RTD civ. 1996, p. 990, obs. R. Perrot.

[21] Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 02-13.495; Bull. civ. 2006, I, n° 268 ; JCP G 2006, II, 10150, note R. Desgorces.

[22] Cass. 1re civ., 20 mai 2009, n° 08-12.922; Dr. famille 2009, comm. 93, obs. Beignier ; AJF 2009, p. 356, obs. Hilt ; Dr. et proc. 2009, p. 278, obs. F. Winckel.

[23] A. Leborgne, op. cit., n°167, p. 104.

[24] Il était fait application de la présomption d’indivision posée à l’article 1538 pour les couples séparés de biens. Quant aux couples pacsés ou de concubins, aucune affaire notoire n’a été portée devant les juridictions. La doctrine s’accorde cependant à dire que la même solution leur aurait été appliquée.

[25] Cass. 2e civ., 10 juill. 1996; RTD civ. 1996, p. 990, obs. R. Perrot.

[26] V. en ce sens D. Gibirila, « La saisie des sommes déposées sur le compte joint d’époux séparés de biens », LPA, 27 janvier 2010 n° 19, P. 9.

[27] Cass. 1re civ., 3 avr. 2001, n° 99-13.733 : D. 2001, p. 1365 ; Cass. 1re civ., 17 févr. 2004 : Dr. famille 2004, comm. 84, obs. B. Beignier.

[28] Sur le décret V. M. Weyland, « L’indispensable dissociation des alinéas 1 et 2 de l’article 1414 du Code civil », JCP G 1993, I, 3712.

[29] J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, 2 éd. Armand Colin, 2001, n°431, p. 413 ; Ph. Simler, Commentaire de la loi du 23 décembre 1985, éd. Techniques, n°spécial 3 des Juris-classeurs, Droit civil, 1986, n°50, M. Grimaldi, « Commentaire de la loi de 1985… », Gaz. Pal., 1986, II, n°49.

[30] Cass. 1re civ., 17 févr. 2004 : Defrénois 2004, p. 1476, obs. G. Champenois.

[31] Cass. 1re civ., 14 janv. 2003 : Dr. famille 2003, comm. 48, obs. B. Beignier.

[32] Ph. Simler, « De quelques lacunes du dispositif législatif relativement à la saisissabilité des revenus des époux en régime de communauté », in Mélanges Béguin, Litec, 2005, p. 689.

[33] Ph. Simler, « Les interférences des régimes matrimoniaux et des procédures collectives », LPA, n°72, 1998, p. 28.

[34] Cass. com., 14 mai 1996 : RTD civ. 1996, p. 666, obs. Crocq; Cass. com., 16 mars 1999 : Defrénois 1999, p. 856, obs. Sénéchal.

[35] Cass. com., 19 janv. 1993 : D. 1993, p. 331, note A. Honorat et J. Patarin ; RTD com. 1993, p. 377, obs. Martin-Serf.

[36] Cass. 1re civ., 8 janv. 2002, n° 99-15.547 : JCP G 2002, II, 10 036, note Y. Chartier.

[37] G. Cornu, Droit civil : La famille, 9e éd., Montchrestien, coll. « Domat droit privé », 2006, n°155, p. 274.

[38] S. Minvielle, La famille en France à l’époque moderne, Armand Colin, 2010, p. 21.

[39] X. Labbée, Le droit commun du couple, Presses Univ. Septentrion, 2012, p. 17.

[40] M. Lamarche, « Que restera-t-il du mariage? », Revue Droit de la famille, n°11, Nov. 2010, alerte 72.

[41] Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 04-15.480 : Dr. famille 2007, comm. 32, note V. Larribau-Terneyre ; AJF 2007, p. 33, obs. F. Chénédé.

[42] Cass. 1re civ., 17 janv. 2006, n° 02-20.636 : D. 2006, p. 321 ; Dr. et proc. 2006, p. 276, note Hoonakker.

[43] V. Bonnet, « La présomption de communauté au secours de l’insaisissabilité des comptes d’un époux caution », Dalloz, 2006, p. 1277.

[44] V. en ce sens G. Boucris-Maitral, « L’autonomie bancaire : entre protection et collusion des époux », Dalloz, 2006, p. 820.

[45] Cass. Ass. plén., 23 décembre 1994 : D. 1995, p. 145, rapport Chartier, note Derrida.

[46] Cass. Com. 14 mai 1996 : Bull. civ. IV, no 129 ; Petites affiches du 19 juillet 1996, note Soinne.

[47] M. Storck, « l’exécution sur les biens des époux », LPA, 12 janvier 2000 n° 8, P. 12.

[48] Ph. Simler, « Les interférences des régimes matrimoniaux et des procédures collectives », LPA, 17 juin 1998 n° 72, P. 28.

[49] Sur cette question V. notamment A. Prothais, « Dettes ménagères des concubins : solidaires », in solidum, indivisibles ou conjointes ?, D. 1987, 237 ;

[50] V. notamment X. Labbée, Le droit commun du couple, 2e éd., PUS, 2012, 245 p.