§1: Qu’est-ce qu’un compte bancaire ?

==> Notion

Un compte bancaire, qualifié encore de compte de dépôt, de compte à vue, de compte chèque ou encore de compte courant est un instrument permettant de déposer des fonds et d’effectuer des opérations financières.

Ces opérations peuvent être réalisées au guichet de l’agence bancaire ou au moyen d’instruments de paiement (chèque, carte bancaire etc.).

Le fonctionnement du compte de dépôt est régi par une convention de compte conclue lors de l’entrée en relation.

Outre les clauses sipulées dans cette convention, l’ouverture d’un compte bancaire obéit à plusieurs règles.

==> Les variétés de comptes bancaires

- Le compte individuel

- Le compte individuel est celui qui, par hypothèse, n’est détenu que par une seule personne.

- Il en résulte que les obligations attachées au fonctionnement de ce type de compte incombent à son seul titulaire.

- Celui-ci sera notamment seul responsable des incidents de paiement et des découverts bancaires non-autorisés

- Le compte joint

- Le compte joint est en compte collectif, en ce qu’il est détenu par plusieurs personnes.

- Il se caractérise par la situation de ses cotitulaires qui exercent les mêmes droits sur l’intégralité des fonds inscrits en compte, tout autant qu’ils sont solidairement responsables des obligations souscrites.

- En cas de solde débiteur du compte, l’établissement bancaire peut ainsi réclamer à chacun d’eux, pris individuellement, le paiement de la totalité de la dette.

- Inversement, chaque cotitulaire est en droit d’exiger du banquier la restitution de la totalité des fonds déposés

- L’ouverture d’un compte joint est le fait, le plus souvent, des personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage qui l’utilisent aux fins d’accomplir les opérations relatives à l’entretien du ménage.

- Le compte indivis

- À l’instar du compte joint, le compte indivis est un compte collectif, en ce qu’il est détenu par plusieurs personnes.

- La similitude entre les deux comptes s’arrête là : à la différence du compte joint, le compte indivis ne peut fonctionner sans l’accord unanime des cotitulaires.

- Autrement dit, aucune opération ne peut être accomplie sur ce compte, sans que le banquier ait recueilli, au préalable, le consentement de chacun d’eux.

- Outre l’exigence d’unanimité, les cotitulaires n’ont de droit sur les fonds inscrits en compte que dans la limite de leur part et portion.

- Enfin, ces derniers ne sont tenus qu’à une obligation conjointe envers le banquier.

- Cela signifie qu’en cas de solde débiteur, celui-ci devra actionner en paiement chaque cotitulaire du compte à concurrence de la quote-part qu’il détient dans l’indivision.

- On observe toutefois que les conventions de compte prévoient, la plupart du temps, une solidarité passive entre cotitulaires : chacun d’eux peut alors être actionné en paiement pour le tout.

- En pratique, l’ouverture d’un compte indivis procède de la transformation d’un compte joint consécutivement au décès de l’un de ses cotitulaires.

§2: La liberté du banquier d’entrer en relation

==> Énoncé du principe

Il est, en principe, fait interdiction aux commerçants, dans leurs relations avec les consommateurs, de refuser la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf à justifier d’un motif légitime (art. L. 121-11 C. conso).

Cette interdiction n’est toutefois pas applicable au banquier. La convention de compte qui le lie à son client est conclue en considération de la seule personne de ce dernier (intuitu personæ). L’offre de service ne s’adresse pas à tout public.

Le banquier est donc libre d’ouvrir ou de refuser d’ouvrir un compte bancaire (art. L. 312-1, II CMF). Il est par exemple autorisé à refuser d’accéder à la demande d’un client s’il considère que son profil ne répond pas aux critères d’entrée en relation fixés par son établissement.

==> Cas du refus d’ouverture d’un compte bancaire

En cas de refus d’ouvrir un compte bancaire, plusieurs obligations pèsent sur le banquier :

- Obligation, lorsque l’établissement bancaire oppose un refus à une demande écrite d’ouverture de compte de dépôt de fournir gratuitement une copie de la décision de refus au demandeur sur support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse.

- Obligation de fournir au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs du refus d’ouverture d’un compte bancaire en mentionnant, le cas échéant, la procédure de droit au compte

- Obligation de fourniture au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d’ouverture de compte

- Obligation d’information de l’intéressé qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte (Voir Fiche droit au compte).

- Obligation de proposer, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte.

==> Limites à la liberté du banquier

La liberté du banquier d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un compte bancaire est assortie de deux limites :

- Désignation par la Banque de France au titre du droit au compte

- En effet, en application de l’article L. 312-1, III du CMF, l’établissement bancaire désigné par la banque de France a l’obligation d’offrir gratuitement au demandeur du droit au compte des services bancaires de base.

- Il est indifférent que le bénéficiaire soit inscrit :

- Ou sur le fichier des interdits bancaires (FCC)

- Ou sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

- L’ouverture d’un compte de dépôt doit intervenir dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces nécessaires à cet effet.

- Discrimination

- Le refus opposé à un client d’accéder à sa demande d’ouverture d’un compte bancaire qui reposerait sur un motif discriminatoire est constitutif d’une faute tout autant civile, que pénale

- À cet égard, l’article 225-1 du Code pénal prévoit notamment que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.»

- Aussi, à situations égales, le banquier doit traiter les demandes d’ouverture de compte de la même manière.

- Ce n’est que si les situations des demandeurs sont différentes, qu’il est autorisé à leur appliquer un traitement différencié.

§3: L’ouverture du compte de dépôt

I) Qui peut ouvrir un compte bancaire ?

L’ouverture d’un compte bancaire s’analyse en la conclusion d’un contrat. Pour accomplir cette opération, il est donc nécessaire de disposer de la capacité juridique de contracter.

S’agissant de l’exercice de cette capacité aux fins d’ouvrir un compte bancaire, il y a lieu de distinguer selon que le client est une personne physique ou une personne morale.

A) Les personnes physiques

La possibilité pour une personne physique de solliciter l’ouverture d’un compte bancaire dépend de l’étendue de sa capacité juridique.

- Les majeurs

1.1 Les majeurs non soumis à un régime de protection

==> Énoncé du principe

Les majeurs non soumis à un régime de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice ou mandat de protection future) jouissent de la pleine capacité juridique (art. 414 C. civ.).

Dans ces conditions, ils sont autorisés à solliciter, l’ouverture d’un compte bancaire, étant précisé que la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis.

==> Altération des facultés mentales

Une personne peut parfaitement être dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou physiques et, pour autant, ne faire l’objet d’aucune mesure de protection.

Si, en pareille hypothèse, cette personne dispose de la pleine capacité juridique pour solliciter, seule, l’ouverture d’un compte bancaire. Reste que l’acte ainsi accompli encourt la nullité s’il est démontré que son auteur était sous l’emprise d’un trouble mental au moment de l’acte (art. 414-1 C. civ.)

1.2 Les majeurs soumis à un régime de protection

Lorsqu’un majeur est soumis à un régime de protection, il y a lieu de distinguer selon que l’ouverture du compte bancaire est effectuée par le majeur protégé ou par son protecteur.

a) L’ouverture du compte par le majeur protégé

Une personne majeure peut faire l’objet de plusieurs mesures de protection : la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle et le mandat de protection future.

==> La personne sous sauvegarde de justice

- Principe

- La personne sous sauvegarde de justice conserve sa pleine de capacité juridique ( 435, al. 1er C. civ.)

- Il en résulte qu’elle est, par principe, autorisée à se faire ouvrir, seule, un compte bancaire

- Exception

- La personne sous sauvegarde de justice ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné ( 435 C. civ.).

- Lorsque l’ouverture d’un compte bancaire relève des actes pour lesquels le juge a exigé une représentation, la personne sous sauvegarde de justice ne pourra pas ouvrir, seule, un compte bancaire

- Elle devra se faire représenter par le mandataire désigné dans la décision rendue

==> La personne sous curatelle

Les personnes sous curatelles ne peuvent, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

S’agissant de l’ouverture d’un compte bancaire, il convient de distinguer deux situations :

- La personne sous curatelle ne dispose pas de compte bancaire

- Dans cette hypothèse, la personne sous curatelle peut solliciter, seule, l’ouverture d’un compte bancaire ( 467, al. 1).

- L’assistance du curateur sera néanmoins requise pour la réalisation d’opérations bancaires (réception et emploi de fonds).

- La personne sous curatelle dispose déjà d’un compte bancaire

- Dans cette hypothèse, l’ouverture d’un nouveau compte bancaire s’apparente en un acte de disposition ( 427 C. civ.)

- Dès lors, la personne sous curatelle devra se faire assister par son curateur

- L’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée ( 467, al. 2e C. civ.)

==> La personne sous tutelle

- Principe

- Une personne sous tutelle est, à l’instar du mineur, frappée d’une incapacité d’exercice générale.

- Aussi, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile (art. 473 C. civ.)

- S’agissant de l’ouverture d’un compte bancaire, une personne sous tutelle doit nécessairement se faire représenter

- Exception

- Le juge peut, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur ( 474 C. civ.).

- Il est ainsi permis au juge d’autoriser la personne sous tutelle à ouvrir seule un compte bancaire en fixant, par exemple, une limite pour la réalisation d’opérations

==> La personne sous mandat de protection future

Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter lorsqu’elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (art. 477 C. civ.)

Il appartient donc au mandant de déterminer les actes pour lesquelles elle entend se faire représenter lorsqu’elle la mesure de protection sera activée.

L’ouverture d’un compte bancaire peut parfaitement figurer au nombre de ces actes, à la condition néanmoins que cette opération soit expressément visée dans le mandat, lequel doit nécessairement être établi par écrit (par acte notarié ou par acte sous seing privé).

==> La personne sous habilitation familiale

La personne sous habilitation familiale est celle qui se trouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles (art. 494-1 C. civ.).

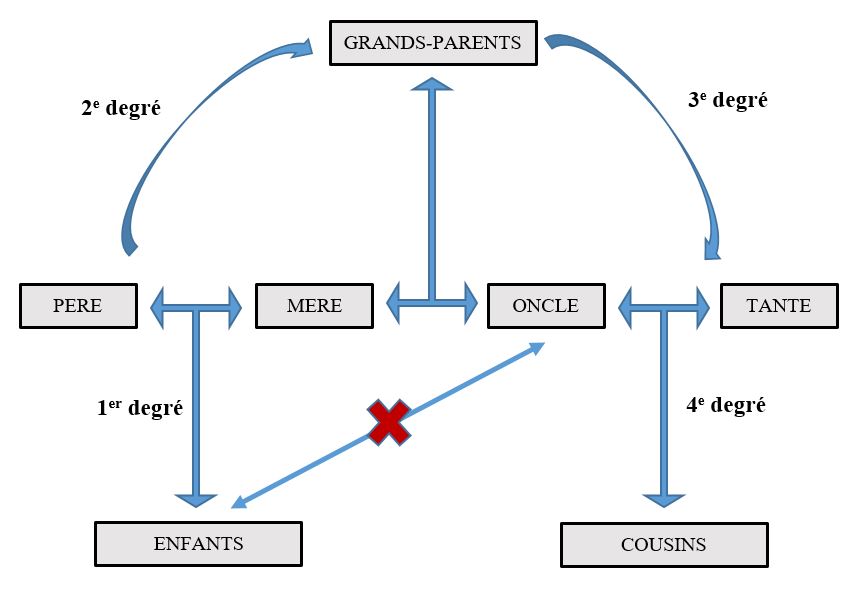

Un proche de sa famille (ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint, partenaire ou concubin) est alors désigné par le juge afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.

L’habilitation peut être générale ou ne porter que sur certains actes visés spécifiquement par le juge des tutelles dans sa décision (art. 494-6 C. civ.).

S’agissant de l’ouverture d’un compte bancaire, si l’habilitation familiale est générale, la personne protégée devra nécessairement se faire représenter.

Si l’habilitation familiale est seulement spéciale, le majeur protégé ne pourra formuler une demande auprès du banquier qu’à la condition que cet acte ne relève pas du pouvoir de son protecteur.

b) L’ouverture du compte par le protecteur

Il y a lieu ici de distinguer selon que la personne protégée possède ou non un compte bancaire

==> La personne protégée dispose déjà d’un compte bancaire

- Principe

- Dans cette hypothèse, il est fait interdiction au protecteur de procéder à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public ( 427, al. 1 C. civ.)

- Exceptions

- Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande ( 427, al. 2 C. civ.).

- Lorsque la personne protégée est sous habilitation familiale, le protecteur est investi des pouvoirs les plus étendus pour ouvrir plusieurs autres bancaires au nom et pour le compte du majeur protégé ( 494-7 C. civ.)

==> La personne protégée ne dispose pas de compte bancaire

Dans cette hypothèse, la personne chargée de la mesure de protection peut ouvrir un compte bancaire au bénéfice du majeur protégé (art. 427, al. 4 C. civ.).

Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée devront être réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci (art. 427, al. 5 C. civ.).

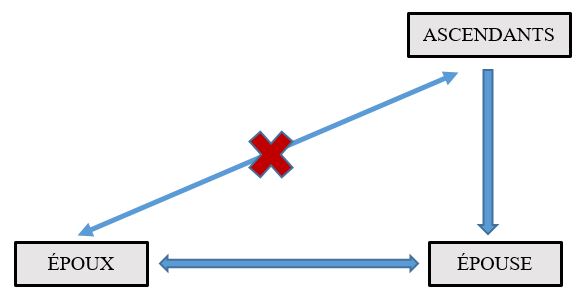

1.3 Les majeurs mariés ou pacsés

Chacun des époux ou des partenaires peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel (art. 221 C. civ.)

Il est donc fait interdiction au banquier de refuser l’ouverture d’un compte bancaire à une personne au motif qu’elle ne justifierait pas de l’accord de son conjoint ou de son partenaire.

Cette règle est issue de la grande loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux.

2. Les mineurs

2.1 Les mineurs non émancipés

==> Principe

Frappé d’une incapacité d’exercice générale, le mineur non émancipé n’est, par principe, pas autorisé à solliciter, seul, l’ouverture d’un compte bancaire.

Dans ces conditions, il devra se faire représenter pour accomplir cette démarche. Plusieurs situations doivent alors être distinguées :

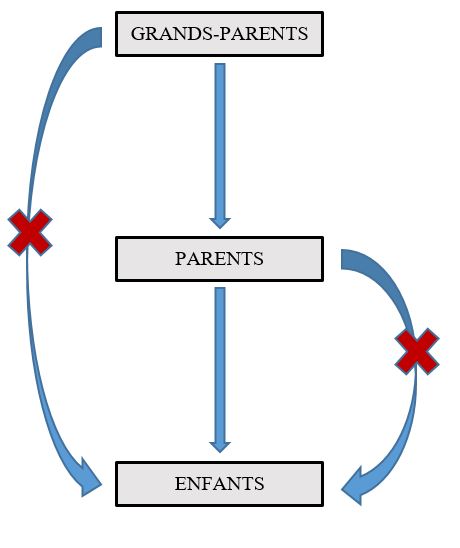

- Le mineur est placé sous l’administration légale de ses deux parents

- Lorsque le mineur ne dispose pas de compte bancaire, chacun des deux parents dispose du pouvoir de lui en ouvrir un sans le consentement de l’autre ( 382-1 et C. civ.)

- Lorsque le mineur dispose déjà d’un compte bancaire, l’ouverture d’un autre compte bancaire ne pourra se faire qu’avec le consentement des deux parents ( 382-1 C. civ.)

- Le mineur est placé sous l’administration légale d’un seul parent

- Il est ici indifférent que le mineur dispose déjà d’un compte bancaire, l’administrateur légal unique est investi des pouvoirs les plus larges en la matière.

- Il est tout autant autorisé à ouvrir un premier compte bancaire au mineur qu’à lui en ouvrir un autre s’il en possède déjà un.

- Le mineur est placé sous tutelle

- Lorsque le mineur ne dispose pas de compte bancaire, le tuteur peut formuler, seul, une demande auprès du banquier ( 504 C. civ.)

- Lorsque le mineur dispose déjà d’un compte bancaire, l’ouverture d’un autre compte bancaire ne pourra se faire qu’avec le consentement du Conseil de famille ou à défaut par le Juge des tutelles ( 505 C. civ.)

==> Exceptions

- Ouverture d’un Livret A

- Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal ( L. 221-3 CMF).

- Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.

- Ouverture d’un Livret jeune

- À l’instar du Livret lorsque le mineur est âgé de moins de seize ans, l’autorisation de son représentant légal n’est requise que pour les opérations de retrait.

- Lorsque le mineur est âgé de seize à dix-huit ans, il est autorisé à procéder lui-même à ces opérations à moins que son représentant légal ne s’y oppose.

2.2 Les mineurs émancipés

Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile (art. 413-6 C. civ.).

Il en résulte qu’il est autorisé à solliciter l’ouverture d’un compte bancaire, sans obtenir, au préalable, le consentement de ses représentants légaux (parents ou tuteur).

S’agissant de l’ouverture d’un compte bancaire à des fins commerciales, le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation et du président du tribunal judiciaire s’il formule cette demande après avoir été émancipé (art. 413-8 C. civ.).

Aussi, appartient-il au banquier de vérifier que le mineur émancipé est autorisé à endosser le statut de commerçant avant d’accéder à sa demande d’ouverture d’un compte professionnel.

B) Les personnes morales

==> Les groupements dotés de la personnalité morale

Les groupements dotés de la personnalité morale disposent de la capacité juridique de contracter dans la limite de leur objet social (sociétés, association, coopératives, syndicats etc.).

À cet égard, ils sont autorisés à être titulaire d’un compte bancaire dont l’ouverture se fera par l’entremise de leur représentant légal.

S’agissant des sociétés, elles acquièrent la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

==> Les groupements non dotés de la personnalité morale

Les groupements sans personnalité morale ne disposent pas de la capacité juridique. Ils ne peuvent donc pas être titulaires d’un compte bancaire.

Tel sera notamment le cas des sociétés en participation ou des sociétés créées de fait qui ne font l’objet d’aucune immatriculation.

Tout au plus, le gérant de ce type de société pourra solliciter l’ouverture d’un compte bancaire en son nom propre qu’il affectera à l’exploitation du groupement qu’il dirige.

==> Les sociétés en cours de formation

Bien que non encore dotées de la personnalité morale, il est admis que les sociétés en formation puissent être titulaires d’un compte bancaire.

L’acte d’ouverture du compte a vocation à être repris au moment de l’immatriculation de la société. À défaut de reprise, son auteur sera seul tenu envers l’établissement bancaire aux obligations souscrites.

C) Les personnes qui font l’objet d’une procédure collective

==> Les personnes qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde

- Les actes accomplis au cours de la période d’observation

- Principe

- Il est de principe que les actes de gestion de l’entreprise relèvent toujours du pouvoir de son dirigeant qui n’est pas dessaisi ( L. 622-1 C. com.).

- Il en résulte qu’il est autoriser à solliciter seul l’ouverture d’un compte bancaire et à le faire fonctionner.

- Exceptions

- D’une part, le Tribunal peut exiger, à tout moment, l’assistance de l’administrateur pour l’accomplissement de certains actes au nombre desquels sont susceptibles de figurer l’ouverture et le fonctionnement de comptes bancaires.

- D’autre part, lorsque le débiteur fait l’objet d’une interdiction bancaire, il appartient au seul administrateur de faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux

- Principe

- Les actes accomplis au cours de l’exécution du plan de sauvegarde

- Durant la phase d’exécution du plan de sauvegarde, le débiteur n’est plus assisté par l’administrateur.

- Dès lors, plus aucune restriction ne peut donc lui être imposée quant à l’ouverture ou au fonctionnement de ses comptes bancaires.

==> Les personnes qui font l’objet d’une procédure de redressement judiciaire

- Les actes accomplis au cours de la période d’observation

- Principe

- En application de l’article L. 631-12 du Code de commerce, la mission de l’administrateur est fixée par le Tribunal.

- Plus précisément, il appartient au juge de charger l’administrateur d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise.

- Ainsi, l’exigence d’assistance du débiteur par l’administrateur s’agissant de l’ouverture et le fonctionnement de comptes bancaires n’est pas systématique : elle dépend des termes du jugement d’ouverture.

- En matière de redressement judiciaire, le débiteur peut donc être représenté pour la plupart des actes d’administration de l’entreprise, tout autant qu’il peut ne faire l’objet que d’une simple surveillance.

- À cet égard, lorsque le ou les administrateurs sont chargés d’assurer seuls et entièrement l’administration de l’entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 621-4 est atteint (3 millions d’euros et 20 salariés), le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion.

- Exceptions

- D’une part, à tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l’administrateur, ce qui implique qu’il peut décider d’exiger son assistance pour la gestion des comptes bancaires, comme il peut, au contraire, lever la mesure.

- D’autre part, à l’instar de la procédure de sauvegarde, lorsque le débiteur fait l’objet d’une interdiction bancaire, il appartient au seul administrateur de faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux ( L. 632-12, al. 5 C. com)

- Principe

- Les actes accomplis au cours de l’exécution du plan de redressement

- Comme en matière de procédure de sauvegarde, durant la phase d’exécution du plan de redressement, le débiteur n’est plus assisté par l’administrateur.

- Dès lors, plus aucune restriction ne peut donc lui être imposée quant à l’ouverture ou au fonctionnement de ses comptes bancaires.

==> Les personnes qui font l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire

En matière de liquidation judiciaire, l’article L. 641-9 du Code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.

Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Il résulte de ce texte que seul le liquidateur est investi du pouvoir de faire fonctionner les comptes bancaires dont est titulaire le débiteur.

L’article R. 641-37 du Code de commerce précise néanmoins que :

- En cas d’absence de mantien de l’activité

- Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l’activité autorisée par le tribunal en application de l’article L. 641-10.

- L’utilisation ultérieure de ces comptes est alors subordonnée à l’autorisation du Juge-commissaire délivrée après avis du ministère public.

- En cas de maintien de l’activité

- La règle énoncée à l’article R. 641-37 du Code de commerce s’applique à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné.

- Il ne pourra donc faire fonctionner les comptes du débiteur sous sa signature que durant un délai de six mois.

- À l’expiration de ce délai, il devra obtenir l’autorisation du Juge-commissaire

§4: L’obligation d’information du banquier

I) Obligation générale d’information

En application de l’article R. 312-1 du CMF, les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales relatives aux opérations qu’ils effectuent.

Par « conditions générales », il faut entendre la tarification appliquée par la banque en contrepartie des prestations fournies aux clients.

Le texte précise que, en cas d’ouverture d’un compte, l’établissement bancaire doit fournir à ses clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d’utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l’établissement et du client.

L’obligation d’information est ici générale, dans la mesure où elle s’applique pour l’ouverture de n’importe quel type de compte.

II) Obligation d’information spécifique à l’ouverture d’un compte de dépôt

Préalablement à l’ouverture d’un compte bancaire, l’information qui doit être communiquée par le banquier à la clientèle porte sur deux choses distinctes :

- La tarification des prestations fournies par la banque

- Les conditions générales d’utilisation du compte de dépôt

A) Sur la tarification des prestations fournies par la banque

L’article L. 312-1-1 du CMF dispose que les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt.

L’exécution de cette obligation se fait au moyen de trois sortes de documents dont les modalités de présentation et de mise à disposition sont prévues par des textes réglementaires.

- La brochure tarifaire

- Elle comporte l’intégralité des tarifs se rapportant aux prestations fournies par la banque

- Elle doit être accessible sur le site internet de la banque et être fournie gratuitement, sur support papier ou sur un autre support durable, à tout consommateur qui en fait la demande.

- La plaquette tarifaire

- Présentation formelle

- À la différence de la brochure tarifaire, la plaquette tarifaire ne comporte pas tous les tarifs, mais seulement les principaux, soit ceux qui se rapportent aux prestations les plus communément fournies.

- Édictée par la Fédération bancaire française en janvier 2019 dans le cadre des engagements de la profession bancaire du 21 septembre 2010 à la suite du rapport Pauget Constans sur la tarification bancaire, elle se compose d’un sommaire type et d’un extrait standard des tarifs.

- Plus précisément cet extrait tarifaire reprend les dénominations de la liste nationale des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et leur ordre, tels que précisés au A du I de l’article D 312-1-1 du CMF, modifié par le décret n° 2018-774 du 5 septembre 2018.

- Mise à disposition

- La mise à disposition de la plaquette tarifaire est régie par l’arrêté du 5 septembre 2018 qui prévoit que l’information de la clientèle et du public sur les prix des produits et services liés à la gestion d’un compte de dépôt ou d’un compte de paiement tenu par un établissement de paiement est mise à disposition

- D’une part, sous forme électronique sur le site internet de l’établissement

- D’autre part, en libre-service dans les locaux de réception du public, sur support papier ou sur un autre support durable, de manière permanente, constante, visible, lisible et aisément accessible.

- La mise à disposition de la plaquette tarifaire est régie par l’arrêté du 5 septembre 2018 qui prévoit que l’information de la clientèle et du public sur les prix des produits et services liés à la gestion d’un compte de dépôt ou d’un compte de paiement tenu par un établissement de paiement est mise à disposition

- Présentation formelle

- Le document d’information tarifaire

- Consécration

- Depuis 31 juillet 2019, les établissements bancaires ont l’obligation de mettre à la disposition du public un nouveau document, intitulé, document d’information tarifaire.

- Ce document est prévu par le règlement d’exécution (UE) 2018/34 de la commission du 28 septembre 2017 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire et son symbole commun, conformément à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil.

- L’objectif poursuivi par le législateur est, en imposant la mise à disposition de ce document par les banques, d’informer les consommateurs avant la conclusion d’un contrat relatif à un compte de paiement afin de leur permettre de comparer différentes offres de comptes de paiement.

- Ainsi, ce document d’information tarifaire est commun à toutes les banques qui doivent respecter les mêmes règles de présentation et de mise à disposition.

- Présentation

- Tout d’abord, le document d’information tarifaire doit, dans son intitulé, se signaler comme tel

- Ensuite, il doit reprendre le symbole commun qui figurera sur les documents d’information tarifaire de tous les établissements bancaire.

- Par ailleurs, ce document doit comporter le nom du prestataire du compte, l’intitulé du compte, la date à laquelle le prestataire a procédé à la dernière mise à jour

- En outre, les tarifs doivent être présentés sous forme de tableau intitulé « services et tarifs ».

- À l’instar de l’extrait standard des tarifs, ce tableau doit reprendre les dénominations de la liste nationale des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et leur ordre, tels que précisés au A du I de l’article D 312-1-1 du CMF.

- Enfin, il doit préciser, et c’est là une différence avec l’extrait tarifaire, les offres groupées de service proposées par l’établissement bancaire

- Mise à disposition

- L’article 1 de l’arrêté du 5 septembre 2018 prévoit que celui-ci doit être mis à disposition :

- D’une part, sous forme électronique sur le site internet de l’établissement,

- D’autre part, en libre-service dans les locaux de réception du public, sur support papier ou sur un autre support durable, de manière permanente, constante, visible, lisible et aisément accessible.

- Par ailleurs, il doit être fourni gratuitement, sur support papier ou sur un autre support durable, à tout consommateur qui en fait la demande.

- Il est également fourni, sur support papier ou sur un autre support durable, avant la conclusion d’un contrat relatif à un compte de dépôt ou un compte de paiement.

- L’article 1 de l’arrêté du 5 septembre 2018 prévoit que celui-ci doit être mis à disposition :

- Consécration

B) Les conditions générales d’utilisation du compte de dépôt

En application de l’article L. 312-1-1 du CMF, avant toute régularisation de convention de compte, l’établissement de crédit doit fournir au client les conditions générales d’utilisation sur support papier ou sur un autre support durable.

Le texte précise que l’établissement de crédit peut s’acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.

Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l’établissement de crédit de se conformer à cette obligation de communication des conditions générales, il doit y satisfaire aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.

§5: La convention de compte

À titre de remarque liminaire, il peut être observé que la convention de compte de compte conclue entre un établissement bancaire et son client s’analyse en un contrat d’adhésion.

Pour mémoire, le contrat d’adhésion est celui qui « comporte un ensemble de clauses non négociables , déterminées à l’avance par l’une des parties ».

Aussi, dans le contrat d’adhésion l’une des parties impose sa volonté à son cocontractant, sans que celui-ci soit en mesure de négocier les stipulations contractuelles qui lui sont présentées

Le contrat d’adhésion est valable dès lors que la partie qui « adhère » au contrat, y a librement consenti et que le contrat satisfait à toutes les exigences prescrites par la loi (capacité, objet, contrepartie).

Le contrat d’adhésion, par opposition au contrat de gré à gré, présente deux particularités :

- Première particularité

- Conformément à l’article 1171 du Code civil, dans un contrat d’adhésion « toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »

- En matière de contrat d’adhésion, le juge dispose ainsi de la faculté d’écarter toute clause qu’il jugerait abusive, car créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties

- Plusieurs critères sont retenus classiquement par la jurisprudence pour apprécier l’existence de ce déséquilibre :

- L’absence de réciprocité

- L’absence de contrepartie

- Le caractère inhabituel de la clause

- Seconde particularité

- L’article 1190 du Code civil prévoit que, en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé

- Cette règle trouve la même justification que celle posée en matière d’interprétation des contrats de gré à gré

- Pour mémoire, le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ( 1110, al. 2 C. civ.)

- Aussi, le rédacteur de ce type de contrat est réputé être en position de force rapport à son cocontractant

- Afin de rétablir l’équilibre contractuel, il est par conséquent normal d’interpréter le contrat d’adhésion à la faveur de la partie présumée faible.

Au total, la convention de compte fait l’objet d’une attention particulière, tant de la part du législateur, que de la part du juge.

I) Exigence d’un écrit

==> Principe

L’article L. 312-1-1 du CMF prévoit que la gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.

Issu de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), ce texte exige ainsi l’établissement d’une convention écrite entre le banquier et le client lors de l’ouverture d’un compte de dépôt (art. 312-1-1 CMF).

Cette exigence d’établissement d’un écrit est renforcée par :

- Tout d’abord, l’obligation d’information portant sur les conditions de la convention dont l’exécution suppose la remise d’un support papier ou de tout autre support durable

- Ensuite, l’obligation, en cas de conclusion à distance de la convention, de fourniture au client d’un exemplaire sur support papier ou sur tout autre support durable

- Enfin, l’exigence de formalisation de l’acceptation du client par la signature du ou des titulaires du compte.

==> Domaine d’application

Le domaine d’application du principe d’exigence d’un écrit tient, d’une part, à la nature du compte ouvert par le client et, d’autre part, à la qualité du client.

- S’agissant de la nature du compte

- L’exigence de régularisation d’une convention écrite ne s’applique que pour les comptes de dépôt ( 312-1-1 CMF).

- Il en résulte que les comptes courants ne sont pas soumis à cette exigence

- S’agissant de la qualité du titulaire

- L’exigence d’établissement d’une convention écrite ne s’applique qu’aux seules personnes physiques peu importe qu’elles agissent ou non pour des besoins professionnels ( L. 312-1-1 et L. 312-1-6 CMF)

- On peut en déduire que lorsque le client est une personne morale, l’écrit n’est pas exigé : la convention peut être le produit d’un accord oral ou tacite

==> Forme de l’écrit

Si la régularisation d’une convention écrite est exigée pour l’ouverture d’un compte de dépôt, il est indifférent que cet écrit soit sous forme papier ou sous forme électronique.

En effet, en application de l’article 1174 du Code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique.

Au surplus, l’article L. 312-1-1 du CMF octroie au client la faculté de solliciter la conclusion de la convention de compte de dépôt par un moyen de communication à distance.

Rien n’interdit donc à l’établissement bancaire de proposer à ses clients l’ouverture de comptes de dépôt à distance.

II) Contenu de la convention

L’article L. 312-1-1 du CMF dispose que les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

La convention de compte doit donc comporter un certain nombre de mentions obligatoires, lesquelles sont énoncées pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels par l’arrêté du 29 juillet 2009 et pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels par l’arrêté du 1er septembre 2014.

==> Mentions exigées dans la convention conclue avec une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels

Conformément à l’arrêté du 29 juillet 2009, au nombre des mentions qui doivent figurer dans la convention de compte conclue par une personne physique n’agissant par pour des besoins professionnels on recense notamment :

- Le nom du prestataire de services de paiement, l’adresse de son siège social ou de son administration centrale et, le cas échéant, l’adresse de son agent ou de sa succursale, et toutes les autres adresses, y compris l’adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement ;

- Une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir ;

- Les modalités de procuration, la portée d’une procuration et les conditions et conséquences de sa révocation ;

- Le sort du compte de paiement au décès du ou de l’un des titulaires du compte de paiement

- Tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement et, le cas échéant, le détail de ces frais ;

- Le cas échéant, les taux d’intérêt et de change à appliquer ou, si des taux d’intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul du taux d’intérêt à appliquer ainsi que la date retenue et l’indice ou la base pour déterminer le taux d’intérêt ou de change de référence ;

- Les finalités des traitements de données mis en œuvre par le prestataire de services de paiement, les destinataires des informations, le droit de s’opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d’exercice du droit d’accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur ;

- Le délai et les modalités selon lesquels l’utilisateur de services de paiement doit informer le prestataire de services de paiement des opérations de paiement non autorisées, incorrectement initiées ou mal exécutées, conformément à l’article L. 133-24 du même code ;

- La responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d’opérations de paiement non autorisées, conformément à l’article L. 133-18 du même code ;

- La responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l’initiation ou à l’exécution d’opérations de paiement, conformément à l’article L. 133-22 du même code ;

- Le fait que l’utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément au II de l’article L. 312-1-1 ou au III de l’article L. 314-13 du code monétaire et financier, à moins d’avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l’entrée en vigueur de cette modification ;

- La durée du contrat ;

- Le droit de l’utilisateur de services de paiement de résilier le contrat et les modalités de cette résiliation, conformément aux IV et V de l’article L. 312-1-1 ou aux IV et V de l’article L. 314-13 du même code ;

- Les modalités de fonctionnement et de clôture d’un compte de paiement joint ;

- Les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à l’utilisateur de services de paiement, notamment l’existence d’un médiateur pouvant être saisi gratuitement en cas de litige né de l’application de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre de services de paiement ainsi que les modalités d’accès à ce médiateur, conformément à l’article L. 316-1 du code monétaire et financier. ;

==> Mentions exigées dans la convention conclue avec une personne physique agissant pour des besoins professionnels

Conformément à l’arrêté du 1er septembre 2014, au nombre des mentions qui doivent figurer dans la convention de compte conclue par une personne physique n’agissant par pour des besoins professionnels on recense notamment :

- Les coordonnées de l’établissement de crédit : son nom, l’adresse de son siège social ou de son administration centrale et, le cas échéant, l’adresse de son agent ou de sa succursale, et toutes les autres adresses, y compris l’adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec l’établissement de crédit.

- Les modalités de souscription de la convention ;

- Les conditions d’accès au compte de dépôt et les conditions d’ouverture de ce compte ;

- Les modalités de fonctionnement du compte de dépôt et le cas échéant les différents comptes de dépôt pouvant être ouverts par le client ;

- Les différents services offerts au client et leurs principales caractéristiques, le fonctionnement des moyens de paiement associés au compte le cas échéant, y compris par renvoi à des conventions spécifiques ;

- Le délai maximal d’exécution des ordres de paiement ;

- Les modalités d’opposition ou de contestation aux moyens de paiement associés au compte le cas échéant ;

- Les modalités de procuration, de transfert ou de clôture du compte ;

- Lorsqu’un compte de dépôt est ouvert par un établissement de crédit désigné par la Banque de France en application de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, la fourniture gratuite de l’ensemble des produits et services énumérés à l’article D. 312-5 du code monétaire et financier relatif aux services bancaires de base.

- Les modalités de communication entre le client et l’établissement de crédit ;

- Les obligations de confidentialité à la charge de l’établissement de crédit.

- La durée de la convention ;

- Les conditions de modification de la convention de compte et de clôture du compte ;

- Le droit du contrat applicable, juridiction compétente, voies de réclamation et de recours ;

- Lorsqu’un dispositif de médiation est prévu, modalités de saisine du médiateur compétent dont relève l’établissement de crédit ;

- Les coordonnées et l’adresse de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

==> Signature de la convention

Outre les mentions exigées dans la convention de compte, l’article L. 312-1-1, II du CMF précise que l’acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

En application de l’article L. 351-1, le défaut de signature est sanctionné par une amende fiscale de 75 euros.

Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l’administration qui a constaté l’infraction.

III) Modification de la convention

==> Principe

En application de l’article L. 312-1-1 du CMF, les établissements bancaires sont autorisés à modifier unilatéralement la convention de compte conclue avec leur clientèle.

Les modifications ainsi apportées à la convention s’imposeront aux clients, y compris s’il s’agit :

- Soit de modifier la tarification appliquée

- Soit d’inclure de nouvelles prestations de services donnant lieu à une rémunération non envisagée au jour de la signature de la convention

La modification de la convention de compte, si elle est à la discrétion du banquier, ne peut s’opérer sans l’observation d’un certain formalisme.

==> Formalisme

Plusieurs obligations pèsent sur le banquier en cas de modification de la convention de compte :

- Obligation de communiquer le projet de modification de la convention

- L’article L. 312-1-1 du CMF prévoit que tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client

- Cette communication peut donc s’opérer soit au moyen d’un support papier, soit par voie électronique si le client a accepté l’utilisation de ce canal de communication

- Obligation d’observer un délai de prévenance de deux mois

- Le projet de modification de la communication doit être communiqué au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée

- Ce délai vise à permettre au client de se déterminer quant à la suite à donner à sa relation avec l’établissement bancaire

- Obligation d’informer le client sur les options dont il dispose

- Le banquier doit informer son client :

- D’une part qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il ne lui a pas notifié, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas

- D’autre part, que s’il refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification.

- Le banquier doit informer son client :

À toutes fins utiles, il convient d’observer que ce formalisme est prescrit pour la modification des seules conventions de compte de dépôt.

Lorsque la convention est relative à un compte courant où à des instruments financiers, l’établissement bancaire n’est pas tenu de satisfaire à ces exigences de forme (Cass. com. 6 juill. 2010, n°09-70544).

Pour les comptes de dépôt, l’inobservation du formalisme prévu par l’article L. 312-1-1 du CMF est sanctionné par une amende de 1.500 euros, outre les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’endroit de l’établissement bancaire pris en défaut par l’ACPR.

Aurélien Bamdé Maître Stéphanie Baudry (Avocate – Walter & Garance)