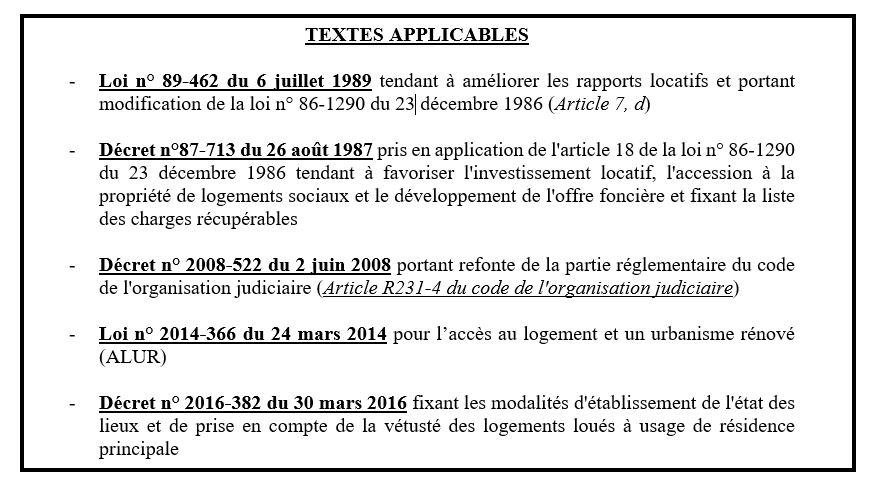

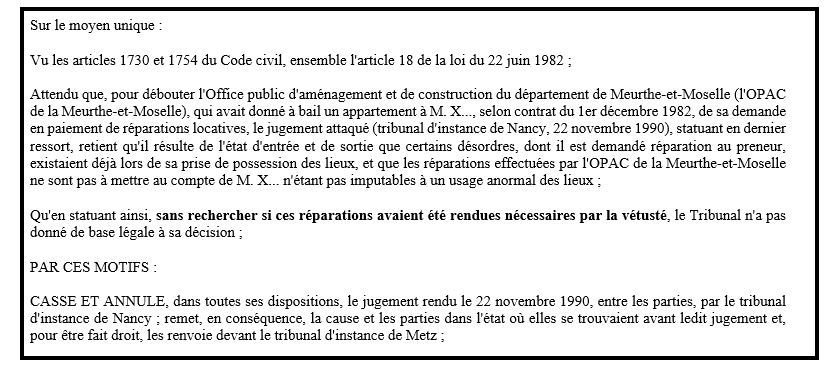

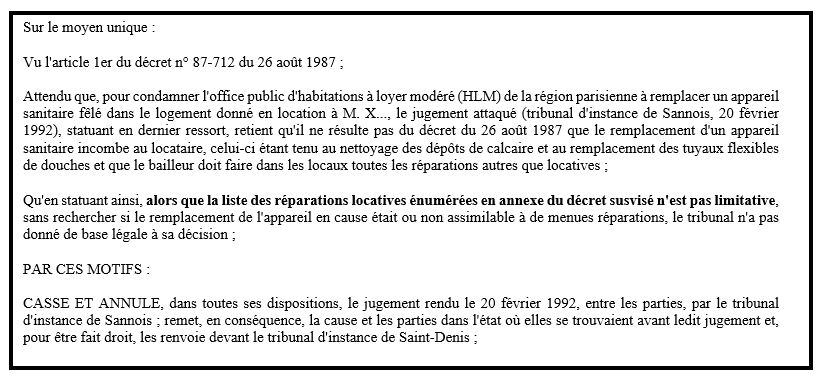

L’obligation d’information qui pèse sur les futurs contractants est expressément formulée à l’article 1112-1 du Code civil.

Cette disposition prévoit que :

« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

« Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

« Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

« Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

« Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

« Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

Plusieurs enseignements peuvent être retirés de cette disposition :

I) Autonomie de l’obligation d’information

A) Avant la réforme introduite par l’ordonnance du 10 février 2016

Si, avant la réforme, le législateur a multiplié les obligations spéciales d’information propres à des secteurs d’activité spécifiques, aucun texte ne reconnaissait d’obligation générale d’information.

Aussi, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche, non seulement de la consacrer, mais encore de lui trouver une assise juridique.

Dans cette perspective, la Cour de cassation a cherché à rattacher l’obligation générale d’information à divers textes.

Néanmoins, aucune cohérence ne se dégageait quant aux choix des différents fondements juridiques.

Deux étapes ont marqué l’évolution de la jurisprudence :

?Première étape

La jurisprudence a d’abord cherché à appréhender l’obligation d’information comme l’accessoire d’une obligation préexistante

Exemple : en matière de vente, l’obligation d’information a pu être rattachée à :

- l’obligation de garantie des vices cachés

- l’obligation de délivrance

- l’obligation de sécurité.

?Seconde étape

La jurisprudence a ensuite cherché à rattacher l’obligation générale d’information aux principes cardinaux qui régissent le droit des contrats :

Deux hypothèses doivent être distinguées :

- Le défaut d’information a eu une incidence sur le consentement d’une partie lors de la formation du contrat

- L’obligation générale d’information a été rattachée par la jurisprudence :

- Soit aux principes qui gouvernent le dol (ancien art. 1116 C. civ)

- Soit aux principes qui gouvernent la responsabilité civile (ancien art. 1382 C. civ)

- Le défaut d’information a eu une incidence sur la bonne exécution du contrat

- L’obligation générale d’information a pu être rattachée par la jurisprudence :

- Soit au principe de bonne foi (ancien art. 1134, al. 3 C. civ)

- Soit au principe d’équité (ancien art. 1135 C. civ)

- Soit directement au principe de responsabilité contractuelle (ancien art. 1147 C. civ).

B) Depuis la réforme introduite par l’ordonnance du 10 février 2016

L’obligation générale d’information a été consacrée par le législateur à l’article 1112-1 du Code civil, de sorte qu’elle dispose d’un fondement textuel qui lui est propre.

Aussi, est-elle désormais totalement déconnectée des autres fondements juridiques auxquels elle était traditionnellement rattachée.

Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de s’interroger sur l’opportunité de reconnaître une obligation d’information lors de la formation du contrat ou à l’occasion de son exécution.

Elle ne peut donc plus être regardée comme une obligation d’appoint de la théorie des vices du consentement.

L’obligation d’information s’impose désormais en toutes circonstances : elle est érigée en principe cardinal du droit des contrats.

II) Domaine d’application de l’obligation d’information

L’article 1112-1 du Code civil n’a pas seulement reconnu à l’obligation d’information son autonomie, il a également étendu son domaine d’application à tous les contrats.

Avant la réforme introduite par l’ordonnance du 10 février 2016, le législateur n’avait jamais conféré à l’obligation d’information de portée générale, si bien qu’elle n’était reconnue que dans des branches spéciales du droit des contrats :

- En droit de la consommation

- Les articles L.111-1 et L. 111-2 du Code de la Consommation instituent une obligation générale d’information dans le cadre de la relation entre un professionnel et un consommateur.

- En droit de la vente

- L’article 1602 du Code civil prévoit que « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. »

- En droit commercial

- L’article L. 141-1 du Code de commerce met à la charge du cédant d’un fonds de commerce une obligation d’information relative aux principaux attributs et caractéristiques du fonds.

- En droit du travail

- Les articles L. 1221-3, L. 3171-1 et L. 4141-1 du Code du travail imposent à l’employeur le respect d’une obligation d’information, tant lors de la formation du contrat de travail qu’au moment de son exécution.

- En droit bancaire

- L’article L. 313-22 du Code monétaire et financier fait peser sur les établissements de crédit une obligation annuelle d’information à la faveur des cautions, quant à l’évolution du montant de la dette garantie.

En instituant l’obligation d’information à l’article 1112-1 du Code civil, le législateur a entendu consacrer la position de la Cour de cassation qui, depuis de nombreuses années, avait fait de l’obligation d’information un principe cardinal du droit commun des contrats.

Ainsi, cette jurisprudence est-elle désormais inscrite dans le marbre de la loi. L’obligation d’information a vocation à s’appliquer à tous les contrats, sans distinctions.

Est-ce à dire que l’article 1112-1 rend obsolètes les dispositions particulières qui, avant la réforme de 2016, avaient déjà consacré l’obligation d’information ?

Tel serait le cas si l’objet de l’obligation d’information ou ses modalités d’exécution étaient similaires d’un texte à l’autre. Toutefois, il n’en est rien.

L’obligation d’information est envisagée différemment selon le domaine dans lequel elle a vocation à s’imposer aux agents.

Aussi, l’article 1112-1 du Code n’est nullement dépourvu de toute utilité. Il a vocation à s’appliquer à défaut de texte spécial prévoyant une obligation d’information.

III) Objet de l’obligation d’information

A) Principe : toute information déterminante du consentement

L’article 1112-1 du Code civil prévoit que le débiteur de l’obligation d’information doit informer son cocontractant de toute information dont l’importance est déterminante pour le consentement de ce dernier.

Que doit-on entendre par « importance déterminante de l’information » ?

L’alinéa 3 de l’article 1112-1 du Code civil précise que « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. »

Il ne peut donc s’agir que des informations pertinentes, soit celles qui ont un rapport avec l’objet ou la cause des obligations nées du contrat ou encore la qualité des cocontractants.

L’information communiquée doit, en d’autres termes, permettre au cocontractant de s’engager en toute connaissance de cause, soit de mesurer la portée de son engagement.

Aussi, l’obligation d’information garantit-elle l’expression d’un consentement libre et éclairé.

B) Exceptions

Bien que l’article 1112-1 al. 1 commande à tout contractant de communiquer à l’autre partie toutes les informations susceptibles d’être déterminantes de son consentement, cette règle n’en demeure pas moins assortie d’une exception : l’information portant sur la valeur de la prestation

L’alinéa 2 de l’article 1112-1 du Code de commerce prévoit, en effet, que l’obligation d’information ne saurait porter sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Cela signifie que le débiteur de l’obligation d’information n’est jamais tenu de révéler à son cocontractant la véritable valeur du bien, objet du contrat, quand bien même il s’agirait là d’une information dont l’importance est déterminante de son consentement.

La formulation de cette précision appelle plusieurs observations :

?Consécration de la solution retenue dans l’arrêt Baldus

En précisant à l’alinéa 2 de l’article 1112-1 du Code civil que le devoir d’information « ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. » le législateur a voulu consacrer la position retenue par la Cour de cassation dans le célèbre arrêt Baldus du 3 mai 2000 (Cass. 1ère civ. 3 mai 2000, n°98-11.381).

Dans cette décision, la première chambre civile avait, en effet, estimé « qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur » s’agissant de la valeur de la prestation.

- Faits

- La détentrice de photographies a vendu aux enchères publiques cinquante photographies d’un certain Baldus au prix de 1 000 francs chacune

- En 1989, la venderesse retrouve l’acquéreur et lui vend successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies au même prix qu’elle avait fixé

- Par suite, elle apprend que Baldus était un photographe de très grande notoriété

- Elle porte alors plainte contre l’acquéreur pour escroquerie

- Demande

- Au civil, la venderesse assigne en nullité l’acquéreur sur le fondement du dol.

- Procédure

- Par un arrêt du 5 décembre 1997, la Cour d’appel de Versailles fait droit à la demande de la venderesse

- Les juges du fond estiment que l’acquéreur « savait qu’en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l’unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l’art »

- Il en résulte pour la Cour d’appel que ce dernier a manqué à l’obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant

- La réticence dolosive serait donc caractérisée.

- Solution

- Dans l’arrêt Baldus, la Cour de cassation censure les juges du fond.

- La première chambre civile estime « qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur ».

- Ainsi, l’acquéreur des clichés n’avait pas à informer la vendeuse de leur véritable prix, quand bien même ils avaient été acquis pour un montant dérisoire et que, si cette dernière avait eu l’information en sa possession, elle n’aurait jamais contracté.

- Analyse

- Il ressort de l’arrêt Baldus qu’aucune obligation d’information sur la valeur du bien ne pèse sur l’acquéreur.

- Cette solution se justifie, selon les auteurs, par le fait que l’acquéreur est en droit de faire une bonne affaire.

- Ainsi, en refusant de reconnaître une obligation d’information à la charge de l’acquéreur, la Cour de cassation estime qu’il échoit toujours au vendeur de se renseigner sur la valeur du bien dont il entend transférer la propriété.

- C’est à l’acquéreur qu’il appartient de faire les démarches nécessaires pour ne pas céder son bien à un prix dérisoire.

|

Arrêt Baldus

(Cass. 1ère civ. 3 mai 2000)

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1116 du Code civil ;

Attendu qu’en 1986, Mme Y… a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de X… au prix de 1 000 francs chacune ; qu’en 1989, elle a retrouvé l’acquéreur, M. Z…, et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies de X…, au même prix qu’elle avait fixé ; que l’information pénale du chef d’escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Y…, qui avait appris que M. X… était un photographe de très grande notoriété, a été close par une ordonnance de non-lieu ; que Mme Y… a alors assigné son acheteur en nullité des ventes pour dol ;

Attendu que pour condamner M. Z… à payer à Mme Y… la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, après déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par Mme Y…, l’arrêt attaqué, après avoir relevé qu’avant de conclure avec Mme Y… les ventes de 1989, M. Z… avait déjà vendu des photographies de X… qu’il avait achetées aux enchères publiques à des prix sans rapport avec leur prix d’achat, retient qu’il savait donc qu’en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l’unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l’art, manquant ainsi à l’obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies, M. Z… a incité Mme Y… à conclure une vente qu’elle n’aurait pas envisagée dans ces conditions ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens

|

?Extension de la solution retenue dans l’arrêt Baldus

Tandis que dans l’arrêt Baldus la Cour de cassation avait refusé de reconnaître une obligation d’information sur la valeur du bien en ne visant que l’acquéreur, l’article 1112-1, al. 2 du Code civil, ne distingue pas selon la qualité des parties ou leur position dans le rapport contractuel.

Aussi, cette solution s’inscrit-elle dans le droit fil d’un arrêt rendu le 17 janvier 2007 où la Cour de cassation était allée beaucoup plus loin que dans l’arrêt Baldus.

Elle avait affirmé en ce sens, au sujet de la vente d’un bien pavillon, que « l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis » (Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, n°06-10.442).

Il ressortait dès lors de cette décision que l’obligation d’information sur la valeur du bien ne pesait :

- ni sur l’acquéreur profane

- ni sur l’acquéreur professionnel.

Avec l’ordonnance du 10 février 2016, le législateur a entendu, manifestement, étendre encore un peu plus la solution retenue en 2007 en ne distinguant pas selon que contractant est :

- profane ou professionnel

- acquéreur ou vendeur

|

(Cass. 3e civ., 17 janv. 2007)

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1116 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que M. X…, marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que M. Y… lui avait consenties sur sa maison, l’a assigné en réalisation de la vente après avoir levé l’option et lui avoir fait sommation de passer l’acte ;

Attendu que pour prononcer la nullité des promesses de vente, l’arrêt retient que le fait pour M. X… de ne pas avoir révélé à M. Y… l’information essentielle sur le prix de l’immeuble qu’il détenait en sa qualité d’agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. Y…, agriculteur devenu manoeuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyauté qui s’imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. Y…, au sens de l’article 1116 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

|

?Justification de la solution par l’absence de reconnaissance de la lésion

L’exception à l’obligation d’information introduite à l’alinéa 2 de l’article 1112-1 du Code civil se justifie par le refus du législateur, tant en 1804, qu’aujourd’hui, à reconnaître la lésion.

Par lésion il faut entendre, selon Gérard Cornu, « le préjudice que subit l’une des parties au contrat du fait de l’inégalité originaire des prestations réciproques ».

L’article 11168 dispose en ce sens que « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. »

Aussi, faire peser sur l’acquéreur une obligation d’information sur la valeur du bien serait revenu à admettre, indirectement, que, en cas de non-respect de cette obligation, la lésion puisse être sanctionnée.

Or, tant la Cour de cassation, que le législateur s’y sont toujours refusé.

D’où l’exclusion de l’obligation d’information sur la valeur du bien.

?Difficultés d’articulation entre l’obligation générale d’information et la réticence dolosive

La réticence dolosive consiste pour une partie, lors de la conclusion du contrat, à garder le silence sur l’un des éléments qu’elle savait déterminant pour son cocontractant, alors même que pèse sur elle une obligation d’information.

Ainsi, l’élément matériel de la réticence dolosive n’est autre que le manquement à l’obligation d’information.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si cette obligation d’information dont il est question en matière de dol est la même que l’obligation générale d’information édictée à l’article 1112-1 du Code civil.

S’il eût été légitime de le penser, il apparaît, à l’examen de l’article 1137, al. 2, relatif à la réticence dolosive, que les deux obligations d’information ne se confondent pas :

- S’agissant de l’obligation d’information fondée sur l’article 1112-1, al. 2 (principe général)

- Cette disposition prévoit que l’obligation générale d’information ne peut jamais porter sur l’estimation de la valeur de la prestation

- S’agissant de l’obligation d’information fondée sur l’article 1137, al. 2 (réticence dolosive)

- D’une part, cette disposition prévoit que l’obligation d’information porte sur tout élément dont l’un des contractants « sait le caractère déterminant pour l’autre partie », sans autre précision.

- On peut en déduire que, en matière de réticence dolosive, l’obligation d’information porte également sur l’estimation de la valeur de la prestation.

- En effet, le prix constituera toujours un élément déterminant du consentement des parties.

- D’autre part, l’article 1139 précise que « l’erreur qui résulte d’un dol […] est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».

- Une lecture littérale de cette disposition conduit ainsi à admettre que lorsque la dissimulation – intentionnelle – par une partie d’une information a eu pour conséquence d’induire son cocontractant en erreur quant à l’estimation du prix de la prestation, le dol est, en tout état de cause, caractérisé.

- Enfin, comme l’observe Mustapha Mekki, « le rapport remis au président de la République confirme que la réticence dolosive n’est pas conditionnée à l’établissement préalable d’une obligation d’information ».

- Il en résulte, poursuit cet auteur, que la réticence dolosive serait désormais fondée, plus largement, sur les obligations de bonne foi et de loyauté.

- Aussi, ces obligations commanderaient-elles à chaque partie d’informer l’autre sur les éléments essentiels de leurs prestations respectives.

- Or incontestablement le prix est un élément déterminant de leur consentement !

- L’obligation d’information sur l’estimation de la valeur de la prestation pèserait donc bien sur les contractants

Au total, l’articulation de l’obligation générale d’information avec la réticence dolosive conduit à une situation totalement absurde :

- Tandis que l’alinéa 2 de l’article 1112-1 du Code civil témoigne de la volonté du législateur de consacrer la solution retenue dans l’arrêt Baldus en excluant l’obligation d’information sur l’estimation de la valeur de la prestation.

- Dans le même temps, la combinaison des articles 1137, al. 2 et 1139 du Code civil anéantit cette même solution en suggérant que le manquement à l’obligation d’information sur l’estimation de la valeur de la prestation serait constitutif d’une réticence dolosive.

Pour résoudre cette contradiction, le législateur a décidé, lors de l’adoption de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance portant réforme du droit des obligations, d’ajouter un 3e alinéa à l’article 1137 du Code civil qui désormais précise que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

La jurisprudence Baldus est ainsi définitivement consacrée !

C) Exception à l’exception : les opérations de cession de droits sociaux

En matière de cession de droits sociaux, la Cour de cassation retient une solution opposée à celle adoptée en matière de contrat de vente.

Dans un arrêt Vilgrain du 27 février 1996, la chambre commerciale a, en effet, estimé qu’une obligation d’information sur la valeur des droits cédés pesait sur le cessionnaire à la faveur du cédant (Cass. com., 27 févr. 1996, n°94-11.241).

- Faits

- Une actionnaire a hérité d’un certain nombre d’actions d’une société CFCF, actions dont elle ne connaissait pas la valeur.

- Ne souhaitant pas conserver les titres, elle s’adresse au président de la société (Mr Vilgrain) en lui demandant de rechercher un acquéreur.

- Le président, ainsi que trois actionnaires pour lesquels il s’était porté fort, rachète à l’héritière les titres pour le prix de 3 000 F par action.

- Les acquéreurs revendent, quelques jours plus tard, les titres acquis à la société Bouygues pour le prix de 8 800 F par action.

- Demande

- La cédante initiale ayant eu connaissance de cette vente, demande alors la nullité de la cession des titres pour réticence dolosive, car il lui avait été dissimulé un certain nombre d’informations qui auraient été indispensables pour juger de la valeur des titres.

- Celle-ci avait seulement connaissance d’un chiffre proposé par une banque et qui était le chiffre de 2 500 F.

- Or, à l’époque où il achetait les actions de la cédante, Monsieur Vilgrain savait que les titres avaient une valeur bien supérieure.

- Il avait confié à une grande banque d’affaires parisienne la mission d’assister les membres de sa famille dans la recherche d’un acquéreur pour les titres.

- Le mandat donné à la banque prévoyait un prix minimum pour la mise en vente de 7 000 F.

- Procédure

- Par un arrêt du 19 janvier 1994, la Cour d’appel de Paris fait droit à la demande de la cédante initiale des actions

- Pour les juges du fond, Monsieur Vilgrain a sciemment caché à la cédante qu’il avait confié à une grande banque d’affaires parisienne la mission d’assister les membres de sa famille dans la recherche d’un acquéreur pour les titres.

- Le mandat donné à la banque prévoyait un prix minimum pour la mise en vente de 7 000 F.

- Aussi, pour la Cour d’appel la réticence dolosive est caractérisée du fait de cette simulation.

- Moyens

- Devant la chambre commerciale, M. Vilgrain soutenait que « si l’obligation d’informer pesant sur le cessionnaire, et que postule la réticence dolosive, concerne les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la valeur des parts, que ces éléments soient relatifs aux parts elles-mêmes ou aux actifs et aux passifs des sociétés en cause, elle ne peut porter, en revanche, sur les dispositions prises par le cessionnaire pour céder à un tiers les actions dont il est titulaire »

- Autrement dit, ce qui était ainsi reproché aux juges d’appel c’était donc d’avoir retenu comme objet de la réticence dolosive les négociations en cours pour la vente des actions déjà détenues par les autres associés (membres de la famille de Monsieur Vilgrain), ce qui concernait les relations des cessionnaires avec un tiers, et non, directement, la différence entre le prix d’achat et celui de revente des actions acquises parallèlement par ces mêmes consorts V. de Mme A.

- Selon le pourvoi, ce n’est donc pas la plus-value réalisée par les cessionnaires qui avait justifié la qualification de réticence dolosive, mais précisément le fait d’avoir dissimulé des négociations en cours qui portaient sur des actions identiques.

- Solution

- Par cet arrêt du 27 février 1996, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le cessionnaire des actions

- Pour écarter en bloc les divers arguments énoncés au soutien du premier moyen du demandeur la chambre commerciale estime que :

- D’une part, une obligation d’information sur la valeur des actions cédées pesait bien sur le cessionnaire

- D’autre part, cette obligation d’information a pour fondement le « devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant d’une société à l’égard de tout associé »

- Portée

- Manifestement, la solution retenue dans l’arrêt Vilgrain est diamétralement opposée de celle adoptée dans l’arrêt Baldus

- Force est de constater que, dans cette décision, la Cour de cassation met à la charge du cessionnaire (l’acquéreur) une obligation d’information sur la valeur des droits cédés à la faveur du cédant.

- Il apparaît cependant que l’arrêt Baldus a été rendu postérieurement à l’arrêt Baldus.

- Est-ce à dire que l’arrêt Baldus opère un revirement de jurisprudence ?

- Si, certains commentateurs de l’époque ont pu le penser, l’examen de la jurisprudence postérieure nous révèle que l’arrêt Vilgrain pose, en réalité, une exception à la règle énoncée dans l’arrêt Baldus.

- La Cour de cassation a, en effet, eu l’occasion de réaffirmer la position qu’elle avait adoptée dans l’arrêt Vilgrain.

- Dans un arrêt du 22 février 2005 la chambre commerciale a estimé en ce sens que le cessionnaire d’actions « n’avait pas caché aux cédants l’existence ou les conditions de ces négociations et ainsi manqué au devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant de société à l’égard de tout associé en leur dissimulant une information de nature à influer sur leur consentement » (Cass. Com. 22 févr. 2005, n°01-13.642)

- Cette solution est réitérée dans un arrêt du 25 mars 2010 où elle approuve une Cour d’appel pour avoir retenu une réticence dolosive à l’encontre d’une cessionnaire qui avait manqué à son obligation d’information (Cass. civ. 1re, 25 mars 2010).

- La chambre commerciale relève, pour ce faire que, le cédant « lors de la cession de ses parts, n’avait pu être informé de façon précise des termes de la négociation ayant conduit à la cession par M. A… des titres à la société Tarmac ainsi que des conditions de l’accord de principe déjà donné sur la valorisation de l’ensemble du groupe; que de ces constatations, la cour d’appel a pu déduire que M. A… avait commis un manquement à son obligation de loyauté en tant que dirigeant des sociétés dont les titres avaient été cédés ».

- Analyse

- La solution retenue dans l’arrêt Vilgrain trouve sa source dans l’obligation de loyauté qui échoit aux dirigeants à l’égard des associés.

- Cela s’explique par le fait que les associés, en raison de l’affectio societatis qui les unit se doivent mutuellement une loyauté particulière

- En effet, contrairement à un contrat de vente où les intérêts des parties sont divergents, sinon opposés, dans le contrat de société les intérêts des associés doivent converger dans le même sens, de sorte qu’ils doivent coopérer

- Aussi, cela implique-t-il qu’ils soient loyaux les uns envers les autres, ce qui donc se traduit par une plus grande exigence en matière d’obligation d’information.

- D’où l’extension du périmètre de l’obligation d’information en matière de cession de droits sociaux.

|

Arrêt Vilgrain

(Cass. com., 27 févr. 1996)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994), que le 27 septembre 1989, Mme X… a vendu à M. Bernard Vilgrain, président de la société Compagnie française commerciale et financière (société CFCF), et, par l’intermédiaire de celui-ci, à qui elle avait demandé de rechercher un acquéreur, à MM. Francis Z…, Pierre Z… et Guy Y… (les consorts Z…), pour qui il s’est porté fort, 3 321 actions de ladite société pour le prix de 3 000 francs par action, étant stipulé que, dans l’hypothèse où les consorts Z… céderaient l’ensemble des actions de la société CFCF dont ils étaient propriétaires avant le 31 décembre 1991, 50 % du montant excédant le prix unitaire de 3 500 francs lui serait reversé ; que 4 jours plus tard les consorts Z… ont cédé leur participation dans la société CFCF à la société Bouygues pour le prix de 8 800 francs par action ; que prétendant son consentement vicié par un dol, Mme X… a assigné les consorts Z… en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Bernard Vilgrain fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné, à raison d’une réticence dolosive, à payer à Mme X…, une somme de 10 461 151 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1989 alors, selon le pourvoi

[…]

Mais attendu que l’arrêt relève qu’au cours des entretiens que Mme X… a eu avec M. Bernard Vilgrain, celui-ci lui a caché avoir confié, le 19 septembre 1989, à la société Lazard, mission d’assister les membres de sa famille détenteurs du contrôle de la société CFCF dans la recherche d’un acquéreur de leurs titres et ne lui a pas soumis le mandat de vente, au prix minimum de 7 000 francs l’action, qu’en vue de cette cession il avait établi à l’intention de certains actionnaires minoritaires de la société, d’où il résulte qu’en intervenant dans la cession par Mme X… de ses actions de la société CFCF au prix, fixé après révision, de 5 650 francs et en les acquérant lui-même à ce prix, tout en s’abstenant d’informer le cédant des négociations qu’il avait engagées pour la vente des mêmes actions au prix minimum de 7 000 francs, M. Bernard Vilgrain a manqué au devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant d’une société à l’égard de tout associé, en particulier lorsqu’il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation ; que par ces seuls motifs, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d’appel a pu retenir l’existence d’une réticence dolosive à l’encontre de M. Bernard Vilgrain ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli

|

IV) Conditions de mise en œuvre de l’obligation d’information

Il ressort de l’article 1112-1 du Code civil que l’obligation d’information n’est due par l’une des parties à l’autre que sous réserve de la réunion de trois conditions cumulatives

A) La connaissance de l’information par le débiteur de l’obligation

?Principe

Pour qu’une obligation d’information puisse être mise à la charge d’un contractant, encore faut-il qu’il en ait connaissance

Ainsi le législateur a-t-il entendu signifier, par cette condition, que le débiteur de l’obligation d’information n’est pas tenu de se renseigner pour informer.

Dès lors qu’il est établi qu’une partie ignorait une information déterminante du consentement de son cocontractant, elle est dispensée de satisfaire à l’obligation qui lui échoit.

Immédiatement, une question alors se pose : cette dispense d’obligation d’information bénéficie-t-elle au débiteur quels que soient sa qualité, ses aptitudes ou ses compétences ?

Autrement dit, le professionnel doit-il être placé au même niveau que le profane, de sorte que son ignorance pourra toujours être opposée au créancier de l’obligation d’information ?

Dans la version initiale de l’ordonnance présentée le 25 février 2015, tel n’est pas ce qui avait été envisagé en première intention.

L’article 1129 du premier projet, devenu l’article 1112-1, prévoyait que le devoir d’information pesait, tant sur le contractant « qui connaît », que sur celui qui « devrait connaître » l’information.

Toutefois, lors de l’adoption du projet définitif de réforme la précision « devrait connaître » a été perdue en cours de route.

Cette ablation de la version initiale de l’article 1112-1 suggère donc qu’il n’y a pas lieu d’être plus exigent envers un professionnel ou un contractant qui posséderait des aptitudes particulières, sauf à ce que le législateur institue, dans un texte, une obligation spéciale d’information sur un élément de la prestation en particulier ou que pèse sur le débiteur une présomption de connaissance sur une information spécifique.

?Exceptions

- Obligation de s’informer

- Pour les médecins

- L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique commande au médecin d’informer ses patients sur un certain nombre d’éléments de sa prestation, tels que notamment les « traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».

- Aussi cela signifie-t-il que le médecin est tenu de s’informer sur l’ensemble des éléments sur lesquels porte son obligation d’information.

- À défaut, il engage sa responsabilité, sans pouvoir opposer à son patient son ignorance sur telle ou telle autre information.

- Pour les notaires

- La Cour de cassation rappelle régulièrement que les notaires sont tenus à une obligation d’information et de conseil quant aux effets et à l’efficacité des actes qu’ils rédigent.

- Dans un arrêt du 9 décembre 2010 la première chambre civile a, par exemple, retenu la responsabilité d’un notaire en affirmant « qu’il appartenait au notaire de prendre en outre l’initiative d’informer l’acquéreur des risques inhérents à la signature de l’acte authentique de vente avant l’expiration du délai de recours contre le permis de construire » (Cass. 1ère civ. 9 déc. 2010, n°09-70.816)

- Il échoit, en d’autres termes, au notaire d’informer ses clients sur les risques encourus par la réalisation d’une opération.

- Dans un arrêt du 21 février 1995, la haute juridiction a encore approuvé une Cour d’appel en relevant que « qu’elle a pu considérer qu’en exécution de son devoir de conseil, il appartenait à ce notaire de se renseigner sur la possibilité de construire sur un tel terrain au regard du plan d’occupation des sols en vigueur et de mettre en garde les époux Z… non seulement contre les conséquences d’un refus de l’autorisation de construire mais aussi contre les risques que comportait la remise directe à la société IFIM de la somme prévue au titre de l’indemnité d’immobilisation en cas de non réalisation de la vente ; qu’elle a ainsi caractérisé tant la faute du notaire que le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice subi » (Cass. 1ère civ. 21 févr. 1995, n°93-14.233).

- Ainsi, lorsqu’un notaire manque à son obligation d’information il ne peut pas se réfugier derrière son ignorance, dans la mesure où il lui appartenait de se renseigner pour informer son client.

- Pour les banquiers

- Le Code de la consommation précise, dans certaines de ses dispositions, le contenu de l’obligation d’information qui pèse sur le banquier

- Cela implique donc qu’il est tenu de se renseigner sur toutes celles spécifiquement visées par un texte spécial.

- À défaut, il engage sa responsabilité, sans pouvoir se prévaloir de son ignorance.

- Pour n’importe qui

- Dans un arrêt du 19 octobre 1994 la Cour de cassation a principe général selon lequel « celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour informer en connaissance de cause » (Cass. 2e civ., 19 oct. 1994, n°92-21.543).

- Cette solution a été réitérée dans un arrêt du 20 décembre 2012, la Cour de cassation reprenant, mot pour mot, les termes de son attendu de 1994 (Cass. 1ère civ., 20 déc. 2012, n°11-28.202).

- Présomption de connaissance

- Il ressort de la jurisprudence que pèse sur le professionnel une présomption irréfragable de connaissance de l’information dès lors qu’elle relève de sa spécialité.

- Ainsi dans un arrêt du 28 octobre 2010, la Cour de cassation a estimé que le vendeur professionnel avait l’obligation « de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue » (Cass. 1ère civ. 28 oct. 2010, 09-16.913 ; V. également en ce sens Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n°03-14.182)

B) L’ignorance de l’information par le créancier de l’obligation

Le créancier de l’obligation d’information est désigné par l’article 1112-1 du Code civil comme celui qui « légitimement » ignore l’information qui aurait dû lui être communiquée ou « fait confiance à son cocontractant ».

Aussi, cela signifie-t-il, en substance, que pèse sur le créancier de l’obligation d’information, un devoir de renseignement

Autrement dit, avant d’exiger de son débiteur qu’il lui communique les éléments déterminant pour son consentement, il appartient au créancier de l’obligation d’information de s’informer lui-même.

Cette exigence a, très tôt, été posée par la jurisprudence qui considère que les futures parties doivent être suffisamment diligentes, curieuses et faire preuve de raison avant de contracter, à défaut de quoi elle ne saurait opposer l’une à l’autre un manquement à l’obligation d’information (V. en ce sens Cass. req., 7 janv. 1901).

Par ailleurs, la Cour de cassation estime que cette obligation de renseignement pèse même sur le consommateur, lequel n’est nullement dispensé de s’informer, à plus forte raison si les informations ignorées sont facilement accessibles

Dans un arrêt du 4 juin 2009, la première chambre a estimé en cens que le manquement à l’obligation d’information dont se prévalait un consommateur à l’encontre de son bailleur n’était pas caractérisé dans la mesure où « un preneur normalement diligent se serait informé » sur la clause litigieuse (Cass. 1ère civ., 4 juin 2009, n°08-13.480).

C) L’importance déterminante de l’information pour le consentement de l’autre partie

L’article 1112-1, al. 1er du Code civil précise que l’obligation d’information ne porte que sur les seuls éléments déterminants pour le consentement de l’autre partie.

Un principe et une exception peuvent être dégagés de cette précision :

?Principe

Seules les informations dont l’importance revêt un caractère déterminant pour le consentement d’une partie doivent être communiquées.

Ainsi, les contractants ne sont pas tenus de communiquer toutes les informations dont ils ont connaissance.

Les informations accessoires et étrangères à la prestation dont la connaissance par le créancier n’aura aucun effet sur son consentement n’ont pas à être communiquées.

La question qui immédiatement se pose est alors se savoir ce qu’est une information dont l’importance est déterminante pour le consentement d’une partie.

C’est alors vers l’article 1112-1, al. 3 qu’il convient de se tourner, lequel prévoir que « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. »

Il ressort de cet alinéa que seules deux catégories d’éléments font l’objet de l’obligation d’information :

- Les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat

- Cette catégorie d’informations concerne les éléments du contenu du contrat visés aux articles 1162 et suivant du Code civil, soit :

- L’objet des obligations

- Le prix

- La contrepartie attendue (anciennement la cause)

- Les éléments du contenu du contrat peuvent également être identifiés à la lumière de l’article 1133 qui dispose que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. »

- Les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec la qualité des parties

- Il s’agit des qualités en considération desquelles les parties ont contracté, soit l’état civil, le titre, ou encore les caractéristiques physiques du cocontractant.

?Exception

Dans l’hypothèse où le créancier de l’obligation d’information attendrait de la chose ou du service, objets du contrat, une utilité particulière, elle ne saurait reprocher à son cocontractant de ne pas l’avoir informé sur cet élément spécifique si elle ne lui a pas spécifié, au préalable, ses attentes (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 12 juin 2012).

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que pour s’exonérer de sa responsabilité le débiteur de l’obligation d’information est fondé à opposer à son créancier que les informations qui lui ont été communiquées en vue la réalisation de l’opération étaient erronées (Cass. 1ère civ. 28 juin 2007).

V) Preuve de l’obligation d’information

Aux termes de l’article 1112-1, al. 4 du Code civil « il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ».

Plusieurs enseignements ressortent de cette disposition :

?Application particulière de l’article 1353 du Code civil

L’article 1112-1, al. 4 est une déclinaison rigoureuse de l’article 1353 du Code civil.

Cette disposition prévoit, en effet, que :

- Alinéa 1 : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »

- Alinéa 2 : « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Il ressort de cette disposition que la détermination de la charge de la preuve doit être effectuée en deux temps :

- Premier temps

- La partie qui soulève un manquement à l’obligation d’information doit prouver l’existence de cette obligation, soit qu’il en est bien créancier

- Autrement dit, il doit établir qu’une obligation d’information pèse sur son cocontractant.

- Second temps

- Une fois que le créancier est parvenu à établir l’existence d’une obligation d’information à la charge de son cocontractant, il appartient à ce dernier de prouver qu’il a bien exécuté son obligation.

- Concrètement, cela revient à démontrer pour le débiteur qu’il a bien communiqué au créancier l’information qui lui était due

?Contrariété au principe posé par la jurisprudence

Après quelques atermoiements, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 25 février 1997, posé le principe selon lequel « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n°94-19.685).

Ainsi, la première chambre civile a-t-elle estimé qu’il appartient au débiteur de prouver qu’il a bien satisfait à l’obligation d’information qui lui échoit.

Dans cette décision, elle opère donc un renversement de la charge de la preuve, puisque, conformément à l’alinéa 1er de l’article 1353, il appartient, en principe, au créancier de prouver que son débiteur n’a pas satisfait à son obligation.

Toutefois, cela reviendrait à lui imposer de rapporter la preuve d’un fait négatif, soit qu’il n’a pas été informé par son cocontractant d’un élément déterminant de son consentement.

Or il est extrêmement difficile d’établir pareille manquement, compte tenu de la nature de l’objet de l’obligation inexécutée.

Aussi, dans un souci de protection du consommateur, la haute juridiction a-t-elle préféré faire peser la charge de la preuve sur le créancier de l’obligation d’information qui, dans bien des cas, ne sera autre que le professionnel.

La Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer sa position à plusieurs reprises (V. en ce sens Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 94-21.217; Cass. 1re civ., 15 mai 2002, n°99-21.521).

|

Cass. 1re civ., 25 févr. 1997

Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches :

Vu l’article 1315 du Code civil ;

Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ;

Attendu qu’à l’occasion d’une coloscopie avec ablation d’un polype réalisée par le docteur X…, M. Y… a subi une perforation intestinale ; qu’au soutien de son action contre ce médecin, M. Y… a fait valoir qu’il ne l’avait pas informé du risque de perforation au cours d’une telle intervention ; que la cour d’appel a écarté ce moyen et débouté M. Y… de son action au motif qu’il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que le praticien ne l’avait pas averti de ce risque, ce qu’il ne faisait pas dès lors qu’il ne produisait aux débats aucun élément accréditant sa thèse ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le médecin est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers

|

V) Sanction de l’obligation d’information

En cas de manquement à l’obligation générale d’information, l’article 1112-1, al. 6 du Code civil prévoit que « outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

Deux catégories de sanctions sont envisagées par cette disposition :

- La mise en œuvre de la responsabilité du débiteur de l’obligation d’information

- La nullité du contrat

Une lecture attentive de l’alinéa 6 nous révèle que ces sanctions ne sont pas nécessairement cumulatives.

Le législateur précise, en effet, que le juge « peut », en plus de la mise en œuvre de la responsabilité du débiteur, prononcer la nullité du contrat, de sorte que cette seconde sanction ne sera pas automatique.

À la vérité, le législateur n’a fait ici que consacrer les solutions déjà acquises en jurisprudence.

Aussi, convient-il de distinguer deux hypothèses :

?Première hypothèse : la violation de l’obligation d’information n’est pas génératrice d’un vice du consentement

Dans cette hypothèse, le juge ne pourra jamais prononcer la nullité du contrat

Cette sanction est, en effet, subordonnée, comme précisé à l’alinéa 6 de l’article 1112-1 du Code civil, à la satisfaction des « conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».

Or ces dispositions régissent les vices du consentement.

Par conséquent, si le manquement à l’obligation d’information n’a pas donné lieu à un vice du consentement (erreur ou dol), la nullité du contrat ne pourra pas être encourue.

La violation de cette obligation n’en demeure pas moins sanctionnée : le débiteur engage sa responsabilité.

- Nature de la responsabilité

- Jusqu’à aujourd’hui, la Cour de cassation sanctionnait le manquement à l’obligation précontractuelle d’information, tantôt, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n°09-13.591), tantôt sur le fondement de la responsabilité contractuelle (Cass. 1re civ., 8 avr. 2010, n°08-21.058)

- L’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016 semble néanmoins avoir mis fin au débat qui opposait les auteurs.

- En effet, dans la mesure où l’obligation générale d’information est désormais une obligation légale, il n’est plus besoin de la rattacher à l’un ou l’autre fondement.

- Comme n’importe quelle obligation légale, sa violation doit être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

- Le rattachement à ce fondement constitue indéniablement un réel avantage pour le créancier de l’obligation d’information, dans la mesure où il pourra obtenir réparation de son préjudice sans être contraint de remettre en cause le contrat.

- Mise en œuvre de la responsabilité

- L’obligation d’information étant de nature délictuelle, la mise en œuvre de la responsabilité de son débiteur sera subordonnée à la réunion des conditions de l’article 1240 du Code civil (préjudice, faute, lien de causalité)

- La faute : elle sera caractérisée par le manquement à l’obligation d’information, étant précisé que la charge de la preuve pèse, non pas sur le créancier, mais sur le débiteur.

- Le préjudice : il consistera, le plus souvent, en la perte d’une chance, soit la possibilité pour le créancier de l’obligation d’information de ne pas conclure le contrat (Cass. com., 20 oct. 2009, n°08-20.274).

- La mise en œuvre de la responsabilité se traduira alors par l’octroi de dommages et intérêts.

- Plus précisément, comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Cass. 1er civ., 9 avr. 2002, n°00-13.314).

?Seconde hypothèse : la violation de l’obligation d’information est génératrice d’un vice du consentement

Dans cette hypothèse, le juge peut, en plus de la mise en œuvre de la responsabilité – délictuelle – du débiteur, prononcer la nullité du contrat.

Le prononcé de cette nullité est, cependant, subordonné à la caractérisation d’un vice du consentement, conformément aux articles 1130 et suivants du Code civil.

- L’erreur

- Aux termes de l’article 1132 du Code civil « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »

- La caractérisation de l’erreur, vice du consentement, suppose donc la réunion de deux conditions cumulatives

- L’erreur doit porter, soit sur les qualités essentielles de la prestation, soit sur les qualités du cocontractant

- L’erreur ne doit pas être inexcusable

- Le dol

- Aux termes de l’article 1137, al. 2 « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »

- La caractérisation du dol suppose la réunion de trois conditions

- La dissimulation d’une information

- La dissimulation doit être intentionnelle

- L’information doit revêtir un caractère détermination pour le cocontractant

- Il peut être observé que la réticence dolosive ne sera sanctionnée que s’il la faute intentionnelle du débiteur est établie, soit sa volonté de dissimuler l’information.

- Aussi, cette condition soulève-t-elle une difficulté d’articulation entre les articles 1137, al.2 et 1139 du Code civil

- En effet l’article 1139 prévoit que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable »

- Par conséquent, si l’erreur est provoquée par la violation d’une obligation d’information, cela devrait suffire à caractériser la réticence dolosive.

- Tel n’est cependant pas le cas si l’on se reporte à l’article 1137, al. 2 qui exige la preuve d’une faute intentionnelle de l’auteur du dol.

- Ainsi, lorsque l’erreur est provoquée par le manquement à l’obligation générale d’information, contrairement aux prescriptions de l’article 1139, elle ne sera pas toujours excusable.