Lorsque la loi du 27 juillet 1884, dite loi Naquet, fut adoptée consécutivement à la Restauration, cette réforme était loin d’être partagée par tous les français encore très attachés aux valeurs religieuses.

Or en droit canon, le divorce est purement et simplement prohibé en application du principe d’indissolubilité du mariage.

Ce principe religieux participait de l’idée que le mariage qui a été formé devant Dieu, ne peut être défait que par Dieu.

De surcroît, en ce qu’il constitue l’un des cinq sacrements de l’Église, seul la mort peut dissoudre le mariage.

Aussi, le divorce va-t-il à l’encontre du principe d’indissolubilité du mariage.

Sans doute animé par un souci de ne pas heurter trop brutalement ce principe, le législateur a décidé, en 1884, de maintenir, en cas de divorce, le devoir de secours.

Cela s’est traduit par l’octroi d’une pension alimentaire à l’époux qui subissait le divorce. De cette façon, le mariage serait réduit, dans sa plus simple expression, au devoir de secours.

Les mœurs ont par suite évolué et la conception du mariage dans la société s’est libéralisée.

Le législateur a souhaité mettre un terme à cette conception du divorce introduite par la loi Naquet qui ne mettait pas définitivement un terme au mariage puisque subsistait le devoir de secours à travers le mécanisme de la pension alimentaire.

La réforme de 1975 a, de la sorte, remplacé la pension alimentaire entre époux par une prestation compensatoire forfaitaire et difficilement révisable.

Cette substitution répondait à deux objectifs principaux du législateur de 1975 :

- détacher le plus possible le règlement pécuniaire de l’attribution des torts

- limiter les sources de conflits ultérieurs en donnant un caractère forfaitaire et quasi-définitif à la fixation de cette compensation.

La prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.

Attestant du souci du législateur de 1975 de mettre fin aux contentieux postérieurs au divorce que suscitait la pension alimentaire, révisable à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins et des ressources de chacun des époux, la prestation compensatoire prend la forme d’un capital « si la consistance du patrimoine du débiteur le permet » et n’est révisable que si l’absence de révision doit avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour le débiteur.

Il était prévu, à titre subsidiaire, que la prestation compensatoire puisse prendre la forme d’une rente, la charge de la rente passant, en cas de décès de l’époux débiteur, à ses héritiers.

De nombreuses critiques ont été formulées à l’encontre du système mis en place par le législateur en 1975.

==> Les critiques de la loi du 11 juillet 1975

- Une prestation compensatoire trop souvent attribuée sous forme de rente

- Alors que la loi du 11 juillet 1975 prévoyait le versement de la prestation compensatoire en capital, la rente n’intervenant qu’à défaut de capital ou si celui-ci n’était pas suffisant (art. 276 du code civil), les juges ont massivement continué à prononcer des rentes. En effet, peu d’époux disposent d’une épargne suffisante pour compenser équitablement les disparités nées du divorce au détriment de l’autre et le recours à l’emprunt est très difficile.

- En outre, la fiscalité a pénalisé le versement en capital et favorisé la rente en la rendant déductible du revenu du débiteur.

- Une prestation compensatoire longtemps difficilement révisable

- La loi de 1975 prévoyait que la prestation compensatoire « ne [pouvait] être révisée, même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l’absence de révision devait avoir pour l’un des conjoints des conséquences d’une exceptionnelle gravité» (art. 273 du code civil).

- La Cour de cassation a donné une interprétation si restrictive des conséquences d’une exceptionnelle gravité que la révision de la prestation compensatoire est devenue quasiment impossible, générant des situations injustes : telle ex-épouse, avantageusement remariée, continuait à percevoir une rente de son ex-mari désormais au chômage et dont les charges s’étaient accrues par la création d’un nouveau foyer et la naissance d’autres enfants.

- Une transmissibilité passive décriée

- La transmissibilité passive des prestations compensatoires apparaît comme une exception française en Europe.

- Elle implique qu’au décès du débiteur, ses héritiers continuent de verser la prestation compensatoire, y compris versée sous forme de rente viagère, et même s’il apparaît que cette charge est supérieure à l’actif recueilli de la succession.

- Les héritiers peuvent néanmoins accepter la succession sous bénéfice d’inventaire.

- Mais dès lors qu’ils acceptent la succession, ils doivent également en supporter les charges et les dettes, conformément au droit général des successions.

- Cette disposition a fait l’objet de critiques particulièrement virulentes des associations de débiteurs de prestations compensatoires, car conjuguée avec l’appréciation stricte de la condition de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’ouverture de la révision de la rente, elle a pu conduire des secondes épouses et leurs enfants à être tenus de continuer à verser une rente viagère à la première épouse, alors même que leurs ressources étaient inférieures aux siennes.

==> La réforme de la loi du 30 juin 2000

- En matière de révision des rentes viagères

- La loi du 30 juin 2000 a considérablement assoupli les possibilités de révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère.

- Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.

- La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

- L’action en révision est ouverte au débiteur et aux héritiers (art. 276-3 du code civil).

- En matière de transmissibilité passive de la prestation compensatoire

- La loi du 30 juin 2000 a atténué les effets de la transmissibilité passive de la prestation compensatoire en prévoyant la déduction automatique des pensions de réversion versées au conjoint divorcé non remarié au décès de son ex-époux, afin d’éviter que le décès du débiteur de la pension ne soit une source d’enrichissement pour le créancier.

- Si le débiteur de la prestation compensatoire titulaire du droit à pension était remarié, le partage de la pension de réversion s’effectue entre le conjoint survivant et le conjoint divorcé non remarié au prorata des années de mariage.

- De plus, sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion, en cas de remariage ou de concubinage notoire du créancier. Cette disposition, insérée à l’initiative du Sénat, tend à éviter que les héritiers du débiteur voient leurs charges augmenter du fait du remariage ou du concubinage notoire de l’ex-époux créancier.

- Cette disposition a contribué à la diminution des rentes viagères.

Malgré l’adoption de loi du 30 juin 2000 visant à assouplir le régime de la prestation compensatoire, la réforme engagée par le législateur n’a pas suffi à éteindre les critiques.

C’est la raison pour laquelle le législateur a entendu retoucher en 2004, le dispositif qu’il avait mis en place quatre ans auparavant.

==> Les retouches de la loi du 26 mai 2004

La loi du 26 mai 2004 a procédé à la suppression du devoir de secours après-divorce : la prestation compensatoire devient alors le mode unique de compensation de la disparité économique éventuelle entre deux époux du fait du divorce, en tenant compte de nombreux critères mieux définis.

Par souci d’équité, le droit à prestation de l’époux supportant les torts exclusifs du divorce peut encore être remis en cause en considération des circonstances particulières de la rupture, et notamment en cas de violences.

En outre, les formes que peut prendre la prestation compensatoire sont assouplies pour mieux correspondre à la diversité des patrimoines en permettant la combinaison des différentes formes de versement en capital ou d’un capital avec une rente.

Enfin, si le principe d’un paiement en capital, introduit par la loi du 30 juin 2000 et qui présente l’avantage d’apurer plus rapidement les relations financières, est maintenu, la loi du 26 mai 2004 affirme la totale liberté des parties, d’un commun accord, de déterminer les formes et modalités de la prestation.

Par ailleurs, des dispositions nouvelles sont prévues par le texte en cas de décès du débiteur pour mieux répondre aux situations souvent difficiles, voire inéquitables, dans lesquelles se trouvent aujourd’hui les héritiers, tenus personnellement au paiement de la prestation compensatoire.

La nouvelle loi prévoit que ce paiement s’effectuera après capitalisation automatique de la prestation, dans la limite de l’actif successoral à moins que les héritiers ne décident ensemble de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait le défunt.

Désormais, le régime juridique de la prestation compensatoire s’articule autour de six axes :

- L’attribution de la prestation compensatoire

- La fixation du montant de la prestation compensatoire

- La forme de la prestation compensatoire

- La révision de la prestation compensatoire

- L’apurement de la prestation compensatoire

- La transmission de la prestation compensatoire

I) L’attribution de la prestation compensatoire

A) Principe

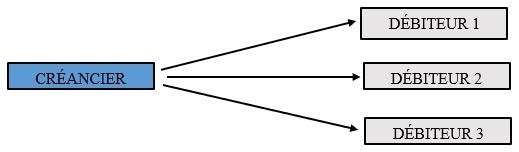

Aux termes de l’article 270, al. 2 du Code civil « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. »

La loi du 26 mai 2004 n’a pas modifié la définition de la prestation compensatoire, dont l’objet reste de compenser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux.

Que doit-on entendre par disparité ?

Le choix du vocabulaire n’est pas anodin. Comme dans l’analyse moderne de la contribution aux charges du ménage, il n’est pas question d’attribuer des aliments abstraitement analysés et destinés à assurer la simple subsistance du conjoint.

C’est concrètement, par rapport à la situation réelle du ménage, que la disparité devra être appréciée et le choix du terme « conditions de vie respectives » marque bien un souci de concret.

Autrement dit, la prestation compensatoire sera accordée par le juge à l’un des époux, si un déséquilibre économique entre les conjoints est créé par la rupture du mariage.

L’effet principal du mariage, c’est l’instauration d’une communauté de vie.

Or l’instauration de cette communauté de vie aura pour effet de lisser, d’harmoniser les conditions matérielles dans lesquelles se trouvaient les époux lorsqu’ils vivaient séparément, avant de cohabiter.

En effet, en contribuant à hauteur de leurs facultés respectives aux charges occasionnées par la vie commune, les époux vivent dans les mêmes conditions matérielles, soit celles qui résultent de leur communauté de vie.

Inversement, la rupture de la communauté de vie entre époux a pour effet de créer une disparité s’ils ont des ressources financières inégales, à plus forte raison si l’un d’eux a consacré sa vie à l’entretien du ménage.

Aussi, la prestation compensatoire a-t-elle vocation à compenser cette disparité née de la rupture du mariage, en particulier de la cessation de la communauté de vie

Le juge octroiera une prestation compensatoire à un époux dès lors qu’il constatera une disparité économique née de la rupture du mariage.

En somme, la prestation compensatoire a vocation à « absorber » le préjudice matériel que peut causer le divorce à l’un des conjoints.

B) Domaine

En 2004, le législateur a entendu élargir le champ d’application de la prestation compensatoire.

Cet élargissement procède de sa volonté de ne plus lier les conséquences patrimoniales du divorce à sa cause

Aussi, le droit à bénéficier d’une prestation compensatoire est désormais généralisé et ne dépend plus du cas de divorce ou de la répartition des torts.

==> L’octroi d’une prestation compensatoire est possible quel que soit le cas de divorce

Le demandeur comme le défendeur en divorce pour altération définitive du lien conjugal peuvent solliciter l’attribution d’une telle prestation.

==> Le principe issu de la loi du 11 juillet 1975 selon lequel l’époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n’a droit à aucune prestation compensatoire est supprimé.

Le droit à prestation ne dépendant plus de la répartition des torts, l’époux fautif ne perd plus automatiquement le droit à prestation compensatoire.

C) Exception : l’équité

Le législateur a apporté un tempérament au principe posé à l’article 270, al. 2 du Code civil, afin d’éviter que l’octroi d’une prestation compensatoire puisse être une source d’injustice.

Le dernier alinéa de l’article 270 du code civil laisse en effet au juge la possibilité de refuser l’octroi d’une prestation « si l’équité le commande » et dans deux hypothèses :

- Soit en considération des critères prévus à l’article 271

- Il s’agit d’une disposition nouvelle, dont l’effet est de prendre en considération les critères de l’article 271, non seulement pour déterminer le montant de la compensation, mais également pour statuer sur le droit lui-même à une prestation compensatoire.

- Ces éléments d’appréciation viennent donc s’ajouter à la condition posée par l’article 270 relatif à la disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

- Ainsi, par exemple, la durée du mariage, la situation professionnelle de l’époux demandeur ou ses droits acquis dans la liquidation du régime matrimonial doivent désormais être pris en compte pour apprécier l’opportunité de la demande.

- Soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture

- Cette formulation marque un double assouplissement par rapport au droit antérieur

- D’une part, il n’y a plus d’interdiction de principe au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’époux aux torts exclusifs duquel serait prononcé le divorce, le juge disposant désormais d’une faculté d’appréciation en la matière

- D’autre part, seules les circonstances particulières de la rupture peuvent justifier le refus de la prestation compensatoire à l’époux fautif.

- Le juge peut donc refuser d’octroyer une prestation compensatoire à l’époux contre qui le divorce a été prononcé aux torts exclusifs

- Toutefois, pour refuser l’octroi d’une prestation compensatoire, le seul prononcé du divorce aux torts exclusifs ne suffira pas

- Il faut encore que la rupture du mariage procède de « circonstances particulières»

- Il ressort des débats parlementaires que le législateur a souhaité que cette notion ne recouvre que les situations les plus graves, afin de ne pas réintroduire le lien entre faute et prestation compensatoire, dont l’effet serait d’amoindrir la portée de la réforme.

II) La fixation du montant de la prestation compensatoire

Les éléments permettant de fixer le montant de la prestation compensatoire figurent à l’article 271 du Code civil.

Aux termes de cette disposition :

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l’âge et l’état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »

L’article 271 établit une liste, non limitative, des critères que le juge est invité à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources des époux

Les critères retenus témoignent de l’obligation pour le juge de prendre en considération les situations antérieures, présente et future des époux.

Il ressort du texte que les critères de fixation du montant de la prestation compensatoire sont, tout à la fois qualitatif et quantitatif.

==> Les critères qualitatifs

La prestation compensatoire étant destinée à compenser la disparité matérielle que crée le divorce entre les époux, le premier alinéa de l’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».

La disparité s’apprécie au jour de la dissolution du mariage, et non par exemple, au moment de la séparation.

Autrement dit, il revient au juge d’avoir une vue d’ensemble sur cette disparité afin de se rapprocher le plus possible de la compensation optimale.

==> Les critères quantitatifs

L’article 271 du Code fixe deux critères principaux et plusieurs autres critères accessoires :

- Les critères principaux

- Prise en compte des besoins de l’époux créancier de la prestation compensatoire

- Il s’agit de ses besoins présents mais également à venir.

- Prise en compte des ressources de l’époux débiteur de la prestation compensatoire.

- Est également prise en compte la situation de l’époux au moment du divorce mais également de son évolution potentielle

- Les critères accessoires

- Ces critères ne sont pas d’ordre patrimonial, mais viennent s’ajouter en compléments des deux critères principaux.

- Les critères accessoires sont les suivants :

- la durée du mariage

- l’âge et l’état de santé des époux

- qualification et situation professionnelles

- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

- leurs droits existants et prévisibles

- situation respective en matière de pensions de retraite

- Les critères ainsi énoncés par l’article 271 ne sont nullement cumulatifs

- Il s’agit là de simples indications adressées aux Juge afin de lui permettre d’évaluer au mieux le montant de la prestation compensatoire qu’il entend allouer à l’époux bénéficiaire

==> Déclaration sur l’honneur

L’article 272 du Code civil prévoit que « dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. »

La production de cette déclaration est destinée à faciliter le travail du juge, à renforcer l’obligation de loyauté entre les parties et, en cas de dissimulation par l’une d’entre elles de sa situation, à permettre l’exercice par l’autre d’une action en révision ou en indemnisation.

- Forme et contenu de la déclaration

- Plusieurs tribunaux ont établi un formulaire type.

- Leur examen fait apparaître des divergences d’appréciation quant au contenu même de ces déclarations, certaines étant très détaillées, d’autres se limitant parfois à une simple certification sur l’honneur de l’exactitude des pièces produites.

- À la vérité, aucune forme particulière n’est exigée

- Moment de la production de la déclaration

- La production de la déclaration sur l’honneur doit s’effectuer lors de la première demande de prestation compensatoire, que celle-ci soit formulée dans l’assignation ou dans les conclusions ultérieures.

- Par ailleurs, elle doit faire l’objet, si nécessaire, d’une actualisation en cours de procédure, en particulier lors des conclusions récapitulatives, pour prendre en compte les changements susceptibles d’intervenir dans la situation des parties.

- Sanction du défaut de production de la déclaration

- En règle générale, le défaut de production de la déclaration n’est pas considéré comme une fin de non-recevoir.

- Certaines juridictions ont pu passer outre l’absence de déclaration et statuer au fond sur la base des seuls éléments du dossier, alors que d’autres ont choisi de surseoir à statuer, voire de débouter le demandeur agissant en fixation ou en révision de la prestation compensatoire

- Les premiers éléments de réponse qui se dégagent résultent d’une décision de la Cour de cassation en date du 28 mars 2002.

- Aux termes de celle-ci, doit être annulé l’arrêt qui a rejeté la demande en suppression de la prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée.

- Ainsi, se voit instituée pour le juge, en l’absence de déclaration spontanée, une véritable obligation de solliciter cette production.

- En revanche, les conséquences de la carence d’un époux, voire de son refus de répondre à l’invitation du juge, ne sont toujours pas clarifiées.

- En l’état, à défaut de règles spécifiques, les dispositions générales du Code de procédure civile, aux termes desquelles le juge peut tirer toute conséquence de l’abstention ou du refus d’une partie, sont appliquées.

- Une telle analyse jurisprudentielle, tout en favorisant la prise en compte par le juge de l’attitude d’une partie, permet d’éviter une sanction trop rigide, qui pourrait nuire au plaideur de bonne foi, et de conférer sa pleine portée au débat judiciaire.

- Sanction des déclarations incomplètes ou mensongères

- Elles peuvent ouvrir droit à une demande en révision fondée sur les articles 593 et suivants du nouveau code de procédure civile, voire éventuellement à une action civile en dommages et intérêts.

- En outre, une déclaration mensongère pourrait donner lieu à des poursuites sur le fondement de l’article 441-1 du code pénal relatif au délit de faux et usage de faux.

III) La forme de la prestation compensatoire

A) Principe : le versement d’un capital

La loi du 26 mai 2004 a réaffirmé le principe de l’octroi d’une prestation compensatoire sous forme de capital.

L’article 270, al. 2 prévoit en ce sens que la prestation compensatoire « a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge »

Cependant, afin de mieux répondre à la diversité de situations des parties, le législateur a diversifié les formes de paiement de la prestation en permettant notamment les prestations « mixtes » et élargi la possibilité pour les époux de soumettre à l’homologation du juge une convention portant sur la prestation compensatoire à tous les cas de divorce.

- Le paiement de la prestation compensatoire en une seule fois

Pour que le principe de versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital puisse être appliqué efficacement, le législateur a prévu d’encourager le versement en numéraire tout en diversifiant les formes de paiement de ce capital, notamment en autorisant l’abandon d’un bien en pleine propriété.

L’article 274 du Code civil prévoit en ce sens que : le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

- Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;

- Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

==> Le paiement en numéraire

Des dispositions fiscales avantageuses ont été instaurées afin d’inciter à un paiement accéléré de la prestation.

En effet, l’article 199 octodecies du code général des impôts ouvre droit à une réduction d’impôt de 25 % du montant des versements effectués, dans la limite de 30 500 euros, à condition que la totalité de la prestation soit versée sur une période maximale de douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif.

Par ailleurs, une nouvelle garantie de paiement, particulièrement intéressante pour une prestation en capital, a été introduite à l’article 277 du code civil, permettant dorénavant au juge d’imposer la souscription d’un contrat à cette fin.

Cette disposition prévoit en ce sens que « indépendamment de l’hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l’époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital. »

==> L’abandon de biens mobiliers ou immobiliers en pleine propriété

L’article 274 du Code civil prévoit que le paiement de la prestation compensatoire sous forme de capital peut consister en l’« attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier »

Cette disposition a été adoptée afin de diversifier les formes d’attribution d’un capital et de permettre au débiteur qui ne dispose pas de liquidités suffisantes d’abandonner ses droits en propriété sur un bien mobilier ou immobilier propre, commun ou indivis.

Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété d’un bien propre reçu par succession ou donation.

Il doit résulter des conclusions versées au débat ou de la convention des parties. Cette restriction n’est pas étendue à l’attribution d’un droit d’usage d’habitation ou d’usufruit sur un tel bien.

Des difficultés techniques peuvent constituer un frein à la mise en œuvre de cette innovation législative.

En effet, l’attribution d’une prestation compensatoire par abandon d’un meuble ou d’un immeuble en pleine propriété peut s’avérer délicate eu égard à l’évaluation de ce bien et des droits de chacun des époux sur celui-ci s’il est commun ou indivis, dans la mesure où, le plus souvent, la prestation est fixée indépendamment de la liquidation du régime matrimonial.

Ces difficultés potentielles obligeront alors le juge à charger, même d’office, un notaire ou un professionnel qualifié d’établir, en cours de procédure, un projet de règlement des prestations et pensions après divorce, étant observé que le notaire peut également être mandaté pour dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.

Le juge peut ainsi fonder sa décision sur des informations objectives et déterminer précisément la valeur des droits attribués au créancier de la prestation.

À défaut, il y a lieu de souligner que le juge peut ordonner la production d’un état hypothécaire afin de connaître la situation réelle de l’immeuble dont l’attribution est demandée, la présence de sûretés immobilières inscrites sur le bien pouvant en diminuer substantiellement la valeur.

Il doit être, par ailleurs, rappelé que, en application des articles 28 et 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, le jugement de divorce doit être publié à la conservation des hypothèques dans le délai de trois mois à compter du jour où il est devenu définitif.

Face à la diversité des modalités de paiement en capital instaurée par le législateur, la question se pose de savoir si ces différentes formes peuvent se combiner.

Sur ce point, la loi est restée silencieuse.

La jurisprudence a d’ores et déjà majoritairement privilégié une analyse souple, en prévoyant par exemple que la prestation compensatoire sera payée sous forme d’abandon par le mari de sa part sur le bien immobilier commun et d’un complément en numéraire, échelonné sur huit ans.

Cette solution répond à l’objectif poursuivi par la loi de s’adapter à la diversité de la consistance des patrimoines.

2. L’échelonnement du paiement de la prestation compensatoire

L’article 275 du Code civil prévoit que « lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. »

Afin de tenir compte des aléas de paiement qui peuvent survenir sur la durée, ce texte ouvre une faculté de révision mais l’encadre strictement :

- Elle porte seulement sur ses modalités de paiement

- Elle est ouverte au débiteur ou à ses héritiers

- Elle doit être motivée par un « changement notable » de leur situation

- C’est seulement à titre exceptionnel et par une décision spéciale et motivée que le juge peut autoriser un versement échelonné sur une durée supérieure à huit ans.

Si la mise en œuvre de cette modalité de paiement dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond, ces derniers ne sauraient ordonner un tel fractionnement au-delà du délai précité.

Ce terme, qui se substitue à celui de versements mensuels ou annuels, offre une plus grande souplesse quant à la détermination des échéances, qui pourront être trimestrielles, semestrielles… en fonction de la situation financière du débiteur.

L’article 275-1 du Code civil prévoit expressément que les différentes modalités de paiement ne sont pas exclusives l’une de l’autre.

Le législateur a ainsi entendu autoriser le cumul entre une somme d’argent ou l’attribution d’un bien et un capital échelonné, afin de mieux adapter le montant de la prestation compensatoire à la réalité de la situation patrimoniale des époux.

B) Exception : le versement d’une rente viagère

L’article 276 du Code civil prévoit que « le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271 ».

Le législateur n’a pas modifié les conditions d’attribution de la rente viagère issues de la loi du 30 juin 2000.

Une rente, nécessairement viagère, peut être décidée, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, au vu de la seule situation du créancier, lorsque celui-ci ne peut, en raison de son âge ou de son état de santé, subvenir à ses besoins.

L’application qui est faite de ce dispositif procède d’une interprétation restrictive.

L’article 276 prend le soin de préciser que si le juge octroie une prestation compensatoire sous forme de rente viagère :

- Il doit justifier de circonstances exceptionnelles

- Il doit motiver spécialement sa décision

L’apport de la loi du 26 mai 2004 résulte du second alinéa introduit à l’article 276, qui autorise, tout en l’encadrant, la possibilité d’attribuer une fraction de la prestation compensatoire en capital, lorsque les circonstances l’imposent, le montant de la rente étant en conséquence minoré.

Cette solution permet de mieux adapter la prestation compensatoire à la situation des parties.

Elle s’inscrit dans la continuité de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 mars 2004, aux termes duquel les articles 274 et 276 du code civil n’interdisent pas l’octroi d’une prestation compensatoire sous forme d’un capital et d’une rente, à la double condition que cette allocation soit exceptionnelle et spécialement motivée (Cass. 1ère civ. 16 mars 2004)

Sur le plan fiscal, en cas de cumul, seules sont prises en considération les sommes versées au titre de la rente (art 199 octodecies II du code général des impôts), qui peuvent être déduites du revenu imposable du débiteur.

Le montant de la rente, qui demeure indexée comme en matière de pension alimentaire, peut être fixé de manière uniforme ou varier selon l’évolution probable des ressources et des besoins, conformément aux dispositions inchangées de l’article 276-1 du Code civil.

IV) La révision de la prestation compensatoire

Pour déterminer les modalités et l’étendue de la révision de la prestation compensatoire, il convient de distinguer selon qu’elle prend la forme d’une rente ou d’un capital

A) La prestation compensatoire prend la forme d’un capital

L’article 275, al. 2 du Code civil prévoit que « le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. À titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans ».

Il ressort de cette disposition que le principe issu de la loi du 30 juin 2000, selon lequel la révision ne permet que de revoir les modalités de paiement du capital, est maintenu.

La prestation allouée sous forme d’un capital échelonné sur une durée maximale de huit annuités ne peut donc être révisée dans son quantum, en raison de sa nature indemnitaire et forfaitaire.

Seules les modalités de paiement peuvent être révisées en cas de changement notable de la situation du débiteur.

Ainsi, peut être décidé un rééchelonnement des versements dans la limite des huit années prévues par la loi, ou, à titre exceptionnel au-delà de ce délai, par décision spéciale et motivée.

Le législateur a substitué à la notion de changement « notable » ouvrant droit à révision celle de changement « important », dans un souci d’harmoniser le critère ouvrant droit révision, qu’il s’agisse des modalités de paiement du capital ou du montant de la rente viagère.

S’agissant des pouvoirs du juge saisi d’une demande de révision des modalités de paiement du capital, la question se pose de savoir s’il peut autoriser une suspension temporaire des versements, éventuellement jusqu’au retour du débiteur à meilleure fortune.

Une telle lecture ne semble pas pouvoir être retenue, au regard de la volonté du législateur de permettre un règlement rapide des relations financières des ex-époux.

B) La prestation compensatoire prend la forme d’une rente

==> Principe de la révision

L’article 276-3 du Code civil prévoit que « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. »

Les modalités de révision prévues par cette disposition pour les rentes viagères s’appliquent également, en l’absence de clause de révision, aux rentes conventionnelles, que celles-ci soient viagères ou temporaires.

L’un des objectifs principaux du législateur, lors de l’adoption de la loi du 30 juin 2000, était assurément de faciliter l’obtention de la révision des rentes allouées, que celles-ci soient temporaires ou viagères.

En effet, la rigidité de l’ancien dispositif avait conduit à des situations humainement délicates, puisque la révision n’était possible que si l’absence de celle-ci avait pour l’une des parties des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

Aussi, le législateur a-t-il introduit un nouveau critère tenant à l’existence d’un changement important dans les ressources ou les besoins des parties.

Aucun événement ne constituant une cause de révision automatique, il appartient aux juges du fond d’apprécier, in concreto, l’existence de cette condition, aux aspects essentiellement économiques.

==> Conditions de la révision

La révision de la prestation compensatoire ne peut être décidée par le juge que s’il constate :

- Soit un changement important de la situation du débiteur

- Soit un changement important de la situation du créancier

Le Code se rapporte, de la sorte, tant aux besoins du créancier de la prestation compensatoire qu’aux ressources du débiteur.

La question s’est un temps posée de savoir si le changement important devait nécessairement concerner les deux parties.

Les décisions intervenues dans ce domaine ne l’exigent pas. Dès lors, un tel changement concernant un seul des ex-époux suffit à justifier la révision de la prestation compensatoire.

Cependant, lorsque des changements importants affectent les deux parties, la révision, tant dans son principe que dans son montant, est toujours appréciée par les juridictions en comparant l’évolution respective de leur situation.

==> Modalités de la révision

L’article 276-3 du Code civil prévoit que la révision de la prestation compensatoire peut prendre trois formes :

- Elle peut être suspendue

- Elle peut être supprimée

- Elle peut être révisée

Dans cette dernière hypothèse, l’alinéa 2 de l’article 276-3 précise que « la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. »

Cette disposition interdit ainsi que le montant initial de la rente soit, à l’occasion d’une action en révision, dépassé.

Cette disposition limite en conséquence les droits du créancier, qui ne peut, après une première révision à la baisse du montant de la rente, solliciter l’augmentation de celle-ci que dans la limite du montant initial.

V) L’apurement de la prestation compensatoire

A) L’exécution provisoire de la prestation compensatoire

==> Principe

L’article 1079, al. 1er du Code de procédure civile prévoit que « la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. »

Il en résulte tant que, en cas d’appel du jugement prononçant le divorce, le créancier de la prestation compensatoire ne pourra pas solliciter son versement à titre conservatoire, l’appel ayant un caractère suspensif.

==> Exception

La règle posée à l’article 1079 du Code de procédure civile peut s’avérer très préjudiciable aux intérêts du créancier, lorsqu’un recours est formé sur cette prestation et non sur le divorce.

En effet, le divorce étant devenu définitif, le devoir de secours prend fin, privant ainsi le créancier du droit à la pension alimentaire alors que la prestation compensatoire n’est pas encore exigible.

C’est pourquoi l’article 1079 prévoit une exception, dans cette hypothèse, lorsque l’absence d’exécution de la prestation compensatoire aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier.

L’exécution provisoire peut alors être ordonnée pour tout ou partie de la prestation.

En pratique, la disposition permet au juge qui prononce le divorce d’assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire s’il estime que le créancier n’a pas les moyens de subvenir seul à ses besoins sans le concours soit de la pension alimentaire, tant que le divorce n’est pas définitif, soit de la prestation compensatoire une fois que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

En cause d’appel, les articles 524 à 526 du Code de procédure civile sont applicables pour l’examen des demandes tendant à arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le juge ainsi que des demandes tendant à l’ordonner, soit lorsqu’elle a été refusée, soit lorsque le juge n’a pas statué sur cette question.

Ces demandes sont portées, selon le cas, devant le premier président, son délégué ou le conseiller de la mise en état.

L’alinéa 3 de l’article 1079 précise que l’exécution provisoire conférée à la prestation compensatoire ne prend cependant effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

Ainsi l’exécution provisoire ordonnée par le juge est privée d’effet pendant le délai de recours et pendant le temps de l’examen d’un recours portant sur le principe du divorce.

B) Le paiement du solde de la prestation compensatoire

- Le paiement du solde du capital

L’article 275 du Code civil prévoit un régime différent selon que l’initiative de la demande émane du débiteur ou du créancier.

- Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital, dès lors qu’ils disposent des liquidités suffisantes, sans que la saisine du juge soit nécessaire.

- Le créancier ne peut agir, quant à lui, que par la voie judiciaire et après la liquidation du régime matrimonial

2. La transformation des rentes en capital

Afin de privilégier les prestations compensatoires versées sous forme de capital, la loi du 30 juin 2000 a permis au débiteur, ou à ses héritiers, de saisir à tout moment le juge aux fins de statuer sur la substitution d’un capital à la rente (art. 276-4 C. civ.)

- S’agissant de l’objet de la demande

- La substitution peut seulement porter sur une partie de la rente viagère, confortant ainsi les possibilités de cumul d’une rente et d’un capital déjà prévues par le dernier alinéa de l’article 276 du code civil.

- S’agissant des personnes susceptibles de demander la substitution

- La loi du 26 mai 2004 a maintenu inchangées les conditions dans lesquelles le créancier peut demander cette substitution

- A également été maintenue la possibilité pour le débiteur de demander cette substitution « à tout moment ».

- En revanche, la disposition ouvrant cette action aux héritiers du débiteur a été supprimée

- Aux termes de l’article 280 du code civil, la substitution d’un capital à une rente se fait d’office

- Par exception, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation.

- À peine de nullité, l’accord est constaté par un acte notarié.

- Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l’époux créancier lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte.

- En outre, lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l’article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur.

- Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l’article 275.

- S’agissant des modalités de substitution du capital à tout ou partie de la rente

- Conformément à l’article 276-4 du code civil, il peut s’agir du versement d’une somme d’argent, le cas échéant, échelonné sur une durée maximale de huit ans, de l’attribution d’un bien en propriété ou d’un droit d’usage, d’habitation ou d’usufruit.

- Sur les modalités de calcul de la substitution du capital à tout ou partie de la rente

- L’article 276-4, al. 1 in fine prévoit que « la substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.»

- L’article 1 du décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004 précise que « lors de la substitution totale ou partielle, en application des articles 276-4 et 280 du code civil, d’un capital à une rente fixée par le juge ou par convention à titre de prestation compensatoire, le capital alloué au crédirentier est égal à un montant équivalant à la valeur actuelle probable de l’ensemble des arrérages de la rente, à la date, selon le cas, de la décision du juge opérant cette substitution ou du décès du débiteur. »

- En toute hypothèse, les parties peuvent toujours s’accorder sur le montant du capital à retenir et présenter une requête au juge aux affaires familiales en vue de l’homologation de leur accord.

VI) La transmission de la prestation compensatoire

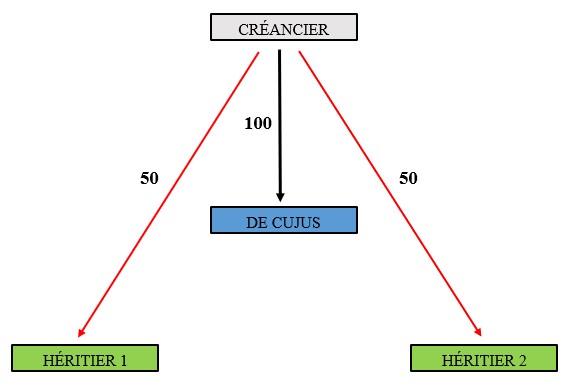

La loi du 26 mai 2004 met fin au principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur, qui ne sont plus en principe tenus personnellement à son paiement.

En conséquence, les anciennes dispositions ont été abrogées à la faveur d’un mécanisme automatique de prélèvement sur la succession et dans la limite de l’actif de celle-ci, déterminé à l’article 280 du Code civil.

Lorsque la prestation compensatoire a fait l’objet d’une convention, les dispositions des articles 280 à 280-2 sont applicables à défaut de clause particulière prévoyant le sort de la prestation en cas de décès du débiteur (art 279 dernier alinéa).

==> Principe : prélèvement de la prestation sur l’actif successoral

L’article 280 du Code civil prévoit que, au décès du débiteur, la prestation compensatoire fait l’objet d’un prélèvement sur l’actif successoral

Si celui-ci est insuffisant, le paiement est supporté par tous les légataires particuliers proportionnellement à leur émolument.

La prestation cesse d’être due au-delà du montant de l’actif, à l’instar d’autres créances soumises au même régime.

La prestation compensatoire constitue ainsi une dette de la succession.

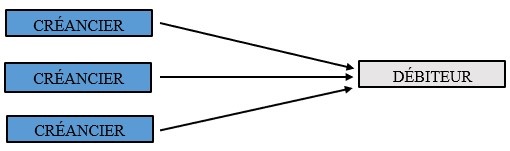

Il convient de rappeler que, lorsque le conjoint survivant obtient une créance d’aliments sur le fondement de l’article 767, il devient un créancier de la succession et entre, en conséquence, en concours avec le créancier de la prestation compensatoire, tous deux étant des créanciers chirographaires.

==> Cas du capital échelonné

Lorsque la prestation a été fixée par le juge sous forme d’un capital échelonné, le solde de ce capital indexé est immédiatement exigible

==> Cas de la rente

Lorsque la prestation compensatoire prenait la forme d’une rente viagère ou temporaire, il lui est substitué un capital immédiatement exigible, après déduction des pensions de réversion versées du chef du conjoint survivant, par application de l’article 280-2 (en l’absence de clause particulière de la convention).

Le caractère immédiatement exigible s’oppose à ce qu’une action en révision soit préalablement intentée par les héritiers du débiteur.

Les modalités de calcul résultent du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d’un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire.

==> Exception : option des héritiers pour maintenir les modalités de paiement antérieures

Afin de ménager au dispositif toute la souplesse nécessaire, il est prévu un mécanisme d’option permettant aux héritiers de choisir de maintenir les modalités de paiement qui incombaient au débiteur lors de son décès.

- Régime de l’option

- L’option, qui n’est pas ouverte au créancier, nécessite l’accord unanime de tous les héritiers, constaté par acte notarié sous peine de nullité.

- L’accord n’est opposable aux tiers qu’après notification au créancier, lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte.

- Effets de l’option

- Les héritiers, lorsqu’ils choisissent l’option, sont tenus personnellement au paiement de la prestation.

- Ils bénéficient alors des mêmes droits que ceux dont bénéficiait le débiteur lui-même en matière de révision ou d’apurement.

- Ainsi, en présence d’un capital échelonné, les modalités de paiement peuvent faire l’objet d’une révision et chacun peut verser le solde de la fraction de capital indexé qui lui incombe.

- Lorsque la rente est maintenue, les héritiers s’obligent personnellement au paiement de celle-ci, après déduction des pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé.

- En cas de modification ultérieure des droits à réversion ou de perte de ceux-ci, la déduction est maintenue de plein droit, sauf décision contraire du juge saisi par le créancier.

- Les héritiers peuvent saisir le juge d’une demande en révision de la rente, viagère ou temporaire, sur le fondement de l’article 276-3 ou en substitution d’un capital à la rente, par application de l’article 276-4.