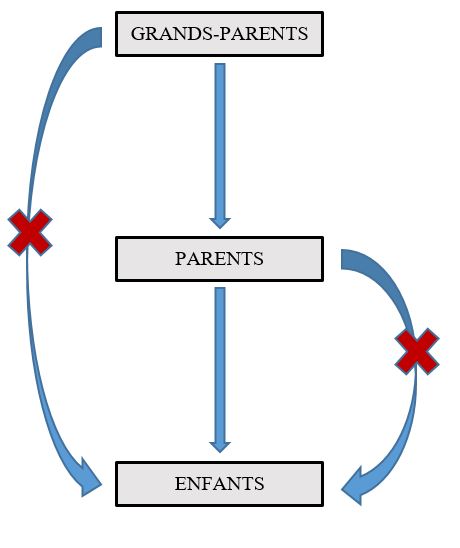

Parce que les époux se sont mutuellement obligés à une communauté de vie, ils doivent affecter un lieu à leur résidence familiale. C’est le logement de la famille.

Ce logement de la famille a pour fonction première d’abriter la cellule familiale et plus précisément d’être le point d’ancrage de la vie du ménage. C’est lui qui assure l’unité, la cohésion et la sécurité de la famille. D’une certaine manière, ainsi que l’observe Anne Karm, il la protège des « agressions matérielles et morales extérieures »[1].

Pour toutes ces raisons, le logement familial bénéficie d’un statut particulier, l’objectif recherché par le législateur étant de faire primer l’intérêt de la famille sur des considérations d’ordre purement patrimonial.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par logement de famille, l’enjeu étant de pouvoir déterminer quels sont les lieux éligibles à la protection instituée par la loi.

==> Notion de logement familial

Les textes sont silencieux sur la notion de logement familial. L’article 215 du Code civil, qui régit son statut, ne fournit aucune définition.

Ainsi que le relèvent des auteurs, la notion de logement de la famille « à la différence du domicile, notion de droit […] est une notion concrète qui exprime une donnée de fait »[2].

En substance, il s’agit de l’endroit où réside la famille et plus encore du lieu où le ménage, composé des époux et de leurs enfants, s’est établi pour vivre.

Aussi, le logement familial correspond nécessairement à la résidence principale du ménage, soit le lieu, pour reprendre la formule d’un auteur, « où se concentrent les intérêts moraux et patrimoniaux de la famille »[3].

Pratiquement, il s’agit donc de l’endroit qui est effectivement occupé par le ménage et qui est donc susceptible de changer autant de fois que la famille déménage.

Il s’en déduit que la résidence secondaire ne peut jamais, par hypothèse, endosser la qualification de logement familial au sens de l’article 215, al. 2e du Code civil.

La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 19 octobre 1999, aux termes duquel elle a affirmé « qu’un immeuble qui sert de résidence secondaire aux époux, et non de résidence principale, ne constitue pas le logement familial » (Cass. 1ère civ. 19 oct. 1999, n°97-21.466).

Seule la résidence principale est ainsi éligible à la qualification de logement de la famille.

Quant au logement de fonction, il ressort d’un arrêt du 4 octobre 1983 (Cass. 1ère civ. 4 oct. 1983, n°84-14093), qu’il se voit appliquer d’un statut hybride. Il convient, en effet, de s’attacher à la situation du conjoint qui bénéficie de ce logement :

- Tant que l’époux exerce ses fonctions, le logement qui lui est attribué au titre de son activité professionnelle endosse le statut de résidence familiale, dès lors que c’est à cet endroit que le ménage vie

- Il en résulte qu’il lui est fait défense de renoncer à son logement de fonction pour des convenances d’ordre personnel, à tout le moins sans obtenir le consentement de son conjoint.

- Il lui faudra donc observer les règles énoncées à l’article 215, al. 3e du Code civil.

- Lorsque, en revanche, l’époux quitte ses fonctions, le logement qui lui est attribué au titre de son activité professionnelle perd son statut de résidence familiale

- La conséquence en est que le conjoint ne peut pas s’opposer à la restitution de ce logement.

- La première chambre civile justifie cette position en arguant que l’application du dispositif posé à l’article 215, al. 3e du Code civil serait de nature à porter atteinte à la liberté d’exercice professionnel de l’époux auquel est attribué le logement de fonction.

Enfin, il convient de préciser que le logement de la famille ne se confond pas nécessairement avec la résidence des époux qui peuvent, pour de multiples raisons, vivre séparément.

Dans un arrêt du 22 mars 1972, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le logement de la famille ne s’identifie pas nécessairement avec le domicile conjugal » (Cass. 1ère civ. 22 mars 1972, n°70-14.049).

Toute la question est alors de savoir quel est le logement familial lorsque les époux ne résident pas au même endroit.

==> Logement familial et séparation des époux

La plupart du temps, tous les membres du ménage vivent sous le même toit, de sorte que l’identification de la résidence familiale ne soulèvera aucune difficulté.

Il est néanmoins des circonstances, de droit ou de fait, susceptibles de conduire les époux à vivre séparément. En pareil cas, la question se pose inévitablement du lieu de situation du logement de la famille.

Pour le déterminer, il y a lieu de distinguer deux situations :

- Première situation : l’un des époux occupe la résidence dans laquelle le ménage s’était établi avant la séparation du couple

- Dans cette hypothèse, la Cour de cassation considère que la séparation est sans incidence sur le lieu de la résidence familiale.

- Ce lieu ne change pas : il demeure celui choisi en commun par les époux avant que la situation de crise ne surgisse (v. en ce sens 1ère civ. 14 nov. 2006, n°05-19.402).

- Dans un arrêt du 26 janvier 2011, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser en ce sens que « le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l’un des époux pour la durée de l’instance en divorce» ( 1ère civ. 26 janv. 2011, n°09-13.138).

- Seconde situation : les époux ont tous deux quitter la résidence dans laquelle le ménage s’était établi avant la séparation du couple

- Dans cette hypothèse, le juge est susceptible de désigner le lieu qu’il considérera comme constituant le logement de la famille en se laissant guider par un faisceau d’indices.

- Il pourra notamment prendre en compte le lieu de résidence des enfants où encore l’endroit où l’un des époux a décidé d’installer son conjoint.

- Quid néanmoins lorsqu’aucun élément tangible ne permet de désigner le lieu de situation de la résidence familiale, notamment lorsque les époux n’ont pas d’enfants, à tout le moins à charge ?

- Doit-on considérer les logements occupés séparément par les époux endossent tous deux la qualification de résidence familiale ou peut-on admettre que le logement de la famille n’a tout bonnement pas survécu à la séparation du ménage ?

- La doctrine est partagée sur ce point. Quant à la jurisprudence, elle ne s’est pas encore prononcée.

Au total, l’identification du logement familial présente un enjeu majeur, dans la mesure où elle permet de déterminer quelle résidence est protégée par le régime primaire.

À cet égard, ce statut protecteur attaché au logement de la famille repose sur deux dispositifs énoncés aux alinéas 2 et 3 de l’article 215 du Code civil :

- Le premier dispositif vise à encadrer le choix du logement familial qui ne peut procéder que d’un commun accord des époux

- Le second dispositif vise quant à lui à protéger le logement familial d’actes accomplis par un époux seul qui porterait atteinte à l’intérêt de la famille

Nous nous focaliserons ici sur le second dispositif.

Parce que la famille est le principal pilier de l’ordre social, ainsi qu’aimait à le rappeler le Doyen Carbonnier[4], le législateur a donc entendu sanctuariser le logement dans lequel elle a élu domicile en lui conférant un statut spécifique.

La spécificité de ce statut tient à son caractère dérogatoire en ce sens qu’il soustrait la résidence familiale au jeu du droit commun des biens.

Le législateur a été guidé par cette idée que l’intérêt de la famille devait primer sur les considérations d’ordre patrimonial, ce qui, en certaines circonstances, justifie qu’il puisse être porté atteinte au droit de propriété individuel d’un époux.

À l’examen, cette protection dont jouit la résidence familiale se compose de deux corps de règles. Les premières, énoncées à l’article 215, al. 3e du Code civil, ont une portée générale tandis que les secondes, énoncées à l’article 1751, n’intéressent que le cas où le logement de la famille est occupé par le ménage au titre d’un contrat de bail.

§1: La protection générale du logement familial ( 215, al. 3e C. civ.)

L’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. »

Il ressort de cette disposition qu’un époux ne peut disposer seul de la résidence familiale ainsi que des meubles qui y sont attachés. Il ne peut le faire qu’avec le consentement de son conjoint, ce qui, lorsqu’il s’agit de biens propres n’est pas sans porter atteinte à son droit de propriété.

Après avoir déterminé le domaine d’application de cette règle qui ne concerne que le logement de la famille, nous envisagerons sa mise en œuvre.

I) Le domaine de la protection

A) Le domaine de la protection quant à son objet

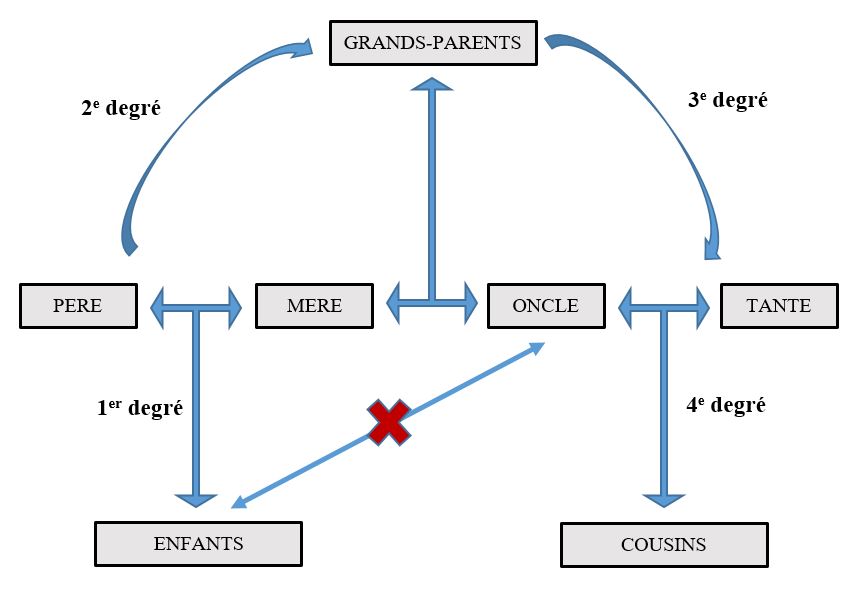

L’article 215, al. 3 du Code civil interdit donc les époux de disposer l’un sans l’autre « des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ».

L’objet de l’interdiction ainsi posée est double :

- D’une part, elle porte sur la résidence familiale

- D’autre part, elle s’étend aux meubles meublants qui le garnissent

- Le logement familial

À l’analyse, l’objet de l’interdiction faite aux époux de disposer seul du logement familial est des plus larges.

L’article 215, al. 3e du Code civil précise, en effet, que cette interdiction porte, non pas sur le bien qui sert de lieu de résidence aux époux, mais sur « les droits par lesquels est assuré le logement de famille ».

Deux questions alors se posent :

- Première question: que doit-on entendre par logement de famille

- Seconde question: quels sont les droits visés par l’interdiction formulée par le texte

==> La notion de logement de famille

Ainsi qu’il l’a été exposé précédemment, le logement familial correspond à l’endroit où réside la famille et plus encore du lieu où le ménage, composé des époux et de leurs enfants, s’est établi pour vivre.

Il s’agit, plus précisément de sa résidence principale, soit le lieu où elle vit de façon stable et habituelle.

Les résidences secondaires sont de la sorte exclues du champ d’application de l’interdiction énoncée à l’article 215, al. 3e du Code civil.

Quant au logement de fonction, il jouit d’un statut hybride en ce sens qu’il ne jouit de la protection instituée par le texte qu’autant que l’époux auquel il est attribué conserve ses fonctions. Lorsqu’il les quitte, son conjoint ne peut s’opposer à la restitution du logement.

==> Les droits dont un époux ne peut disposer seul

L’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que l’interdiction porte sur « sur « les droits par lesquels est assuré le logement de famille ».

Il est admis, tant par la doctrine, que par la jurisprudence que sont ici visées tous les droits qui confèrent au ménage un titre de jouissance de la résidence familiale.

La Cour de cassation a jugé en ce sens, dans un arrêt du 20 janvier 2004, au visa de l’article 215, al. 3e « que ce texte institue un régime de protection du logement familial visant les droits de toute nature de l’un des conjoints sur le logement de la famille » (Cass. 1ère civ. 20 janv. 2004, n°02-12.130).

Il est donc indifférent qu’il s’agisse de droits réels ou de droits personnels. Au nombre des droits éligibles au dispositif de protection du logement de famille figurent donc :

- Le droit de propriété

- Le droit d’usufruit

- Le droit d’habitation

- Le droit au bail

- Le droit au maintien dans les lieux

Dans un arrêt du 14 mars 2018, la Cour de cassation est venue préciser que « si l’article 215, alinéa 3, du code civil, qui a pour objectif la protection du logement familial, subordonne au consentement des deux époux les actes de disposition portant sur les droits par lesquels ce logement est assuré, c’est à la condition, lorsque ces droits appartiennent à une société civile immobilière dont l’un des époux au moins est associé, que celui-ci soit autorisé à occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité de ceux-ci, dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du code civil ».

Aussi, lorsqu’il n’est justifié, poursuit la première chambre civile, d’aucun bail, droit d’habitation ou convention de mise à disposition du logement occupé par le ménage, la protection accordée par l’article 215, al. 3e doit être écartée (Cass. 1ère civ. 14 mars 2018, n°17-16.482).

L’enseignement qui peut manifestement être retiré de cet arrêt est que seuls les droits donnant vocation à la jouissance ou à l’attribution d’un logement sont visés par l’interdiction posée par ce texte.

2. Les meubles meublants

La protection instituée par l’article 215, al. 3e du Code civil ne concerne pas seulement le logement familial, elle porte également sur les meubles meublants qui le garnissent.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par meubles meublants. Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à l’article 534 du Code civil qui en donne une définition.

Cette disposition prévoit, en effet, que les meubles meublants correspondent à ceux « destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature ».

L’alinéa 2 de l’article 534 précise que, « les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières ». Sont ainsi exclus de la qualification de meubles meublants, les biens mobiliers qui constituent une universalité de fait.

L’alinéa 3 du texte ajoute qu’« il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de “meubles meublants ».

Pour qu’un bien mobilier puisse être qualifié de meuble meublant, encore faut-il qu’il soit toujours présent dans le logement au moment où l’acte litigieux est accompli par un époux seul.

Par ailleurs, il peut être observé que l’interdiction pour les époux de disposer des meubles meublants prime sur la règle énoncée à l’article 222 du Code civil qui prévoit que « si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. »

Aussi, en cas de violation par un époux de l’interdiction posée à l’article 215, al. 3e du Code civil, l’acte accompli au mépris de cette interdiction pourrait faire l’objet d’une annulation, nonobstant la bonne foi du tiers.

Cette disposition n’est pas applicable aux meubles meublants visés à l’article 215, alinéa 3, non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint conformément à l’article 1404.

Cette dérogation à la présomption de pouvoir édictée par l’article 222 est expressément prévue au second alinéa de ce texte.

B) Le domaine de la protection quant aux actes

- Principe

L’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que les actes portant sur le logement familial soumis au consentement des deux époux sont les actes de disposition.

La formulation est des plus larges, de sorte que tous les actes qui tendent à aliéner, à titre onéreux ou à titre gratuit, le bien dans lequel le ménage a élu domicile sont d’emblée visés par l’interdiction.

Plus que l’aliénation de la résidence familiale, ce sont, en réalité, tous les actes susceptibles de priver la famille de son logement qui relèvent du domaine d’application de l’article 215, al. 3e du Code civil.

==> Les actes visant à aliéner le logement familial

Au nombre des actes qui ne peuvent être accomplis par un époux seul figurent, au premier chef, la vente ainsi que tous les actes qui en dérivent.

Ainsi, dans un arrêt du 6 avril 1994, la Cour de cassation a admis que la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente valant vente, elle constituait un acte de disposition des droits par lequel est assuré le logement de la famille au sens de l’article 215, al. 3e du Code civil peu important que le transfert de propriété ait été reporté au jour de l’acte authentique dès lors que cette stipulation n’avait pas été considérée par les parties comme un élément essentiel à la formation de la vente (Cass. 1ère civ. 6 avr. 1994, n°92-15.000).

Dans un arrêt du 16 juin 1992, elle a encore décidé que la vente avec réserve d’usufruit au profit du seul époux propriétaire vendeur supposait le recueil du consentement de son conjoint (Cass. 1ère civ. 16 juin 1992, n°89-17.305).

De façon générale, sont visés par l’interdiction énoncée à l’article 215, al. 3e du Code civil tous les actes qui opèrent un transfert de propriété du bien, tels que la donation, l’échange ou encore l’apport en société.

Il en va de même pour les actes réalisant un démembrement du droit de propriété conduisant à priver la famille de son logement, tels que la constitution d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou encore d’un droit d’usage.

Tel est encore le cas des actes constitutifs de sûretés sur le logement familial (hypothèque) ou sur les meubles meublant (gage).

S’agissant de la constitution d’une hypothèque, la Cour de cassation a pris le soin de préciser dans un arrêt du 4 octobre 1983 que « l’inscription d’hypothèque judiciaire qui n’est que l’exercice d’une prérogative légale accordée au titulaire d’une créance, même chirographaire, n’est pas un acte de disposition par un époux au sens de l’article 215, alinéa 3, du code civil » (Cass. 1ère civ. 4 oct. 1983, n°82-13.781).

Aussi, pour la Première chambre civile, seule l’hypothèque conventionnelle est visée par ce texte.

Dans une décision du 17 décembre 1991, elle a jugé en ce sens, au visa des articles 215, al. 3e et 2124 du Code civil « qu’il résulte du premier de ces textes que le mari ne peut disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; qu’aux termes du second, les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent » (Cass. 1ère civ. 17 déc. 1991, n°90-11.908).

La simple promesse d’affectation hypothécaire n’est, en revanche, pas soumise à l’exigence du double consentement des époux, dans la mesure où la violation d’une telle promesse donne seulement lieu à l’octroi de dommages et intérêts (Cass. 3e civ. 29 mai 2002, n°99-21.018).

En définitive, il y a donc lieu de distinguer l’aliénation volontaire du logement familial qui suppose le consentement des deux époux, de l’aliénation forcée (judiciaire) qui échappe, quant à elle, à l’application de l’article 215, al. 3e du Code civil.

==> Les actes visant à priver la famille de son logement

Une analyse de la jurisprudence révèle que la Cour de cassation ne s’est pas limitée à inclure dans le giron de l’article 215, al. 3e du Code civil les seuls actes de pure disposition.

Par une interprétation extensive de la règle, elle a jugé qu’étaient également visés par l’exigence double consentement tous les actes privant ou risquant de priver la famille de son logement.

C’est ainsi que la Cour de cassation a admis que la conclusion, par un époux seul, d’un bail au profit d’un tiers pouvait être frappée de nullité dès lors que l’acte accompli était de nature à compromettre la vocation familiale du logement donné en location (Cass. 1ère civ. 16 mai 2000, n°98-13.441).

Au soutien de sa décision, elle affirme qu’il résulte des termes généraux de l’article 215, alinéa 3, du Code civil instituant un régime de protection du logement familial que ce texte vise les actes qui anéantissent ou réduisent les droits réels ou les droits personnels de l’un des conjoints sur le logement de la famille.

Or tel est le cas, poursuit-elle, d’une location puisque conduisant à priver la famille de ses droits de jouissance ou d’occupation du logement familial.

Dans le droit fil de cette solution, la Cour de cassation a considéré que le mandat confié à un agent immobilier de vendre le logement familial exigeait le consentement des deux époux dès lors que l’acte conclu engageait le mandant (Cass. 1ère civ. 13 avr. 1983, n°82-11.121).

Pour elle, cet acte étant susceptible de priver la famille de son logement, rien ne justifie qu’il échappe à l’application de l’article 215, al. 3e du Code civil.

La première chambre civile est allée encore plus loin en jugeant, dans un arrêt du 10 mars 2004, que la résiliation du contrat d’assurance garantissant le logement familial contre d’éventuels sinistres ne pouvait être accomplie par un époux seul et exigeait donc, pour être valable, le consentement du conjoint (Cass. 2e civ. 10 mars 2004, n°02-20.275).

Cette position a pour le moins été froidement accueillie par la doctrine. Pour Isabelle Dauriac, par exemple, la solution retenue fait « le jeu d’une politique peut être à l’excès sécuritaire. Cette application de l’article 215, al. 3e est à ce point déformante qu’elle pourrait transformer l’exception de cogestion – censée éviter que la famille ne soit exposée à la privation de son toit par la seule initiative d’un époux –, en règle de principe applicable à tout acte du seul fait qu’il concerne le logement »[5].

Malgré les critiques, la Cour de cassation a persévéré dans sa position en précisant dans un arrêt du 14 novembre 2006 que la résiliation par un époux, sans le consentement de son conjoint, d’un contrat d’assurance relatif à un bien commun n’encourt la nullité « que dans la seule mesure où ce bien est affecté au logement de la famille en application de l’article 215, alinéa 3, du code civil » (Cass. 1ère civ. 14 nov. 2006, n°05-19.402).

Au bilan, il apparaît que les actes portant sur le logement familial qui requièrent le consentement des deux époux sont moins ceux qui visent à aliéner le bien, que ceux qui ont pour effet de priver la famille de son logement.

C’est là le véritable critère retenu par la jurisprudence pour déterminer si un acte relève ou non du domaine d’application de l’article 215, al. 3e du Code civil.

Reste que la règle ainsi posée n’est pas sans faire l’objet d’un certain nombre d’exceptions.

2. Exceptions

L’interdiction pour les époux d’accomplir seul un acte susceptible de priver la famille de son logement n’est pas absolue. Elle souffre de plusieurs exceptions qui intéressent plusieurs catégories d’actes.

- Les actes n’opérant pas d’aliénation du logement familial

- L’interdiction posée par l’article 215, al. 3e du Code civil ne se conçoit qu’en présence d’un acte qui vise à aliéner le logement familial, à tout le moins d’en priver le ménage.

- C’est la raison pour laquelle les actes qui n’opèrent pas d’aliénation de ce bien ne requièrent pas le consentement des deux époux.

- Ainsi, une vente assortie d’une clause de réserve d’usufruit au profit du conjoint survivant du vendeur ne semble pas être visée par l’interdiction faite aux époux de disposer seul du logement familial (TGI Paris, 16 déc. 1970).

- Dans le même sens, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 22 mai 2019, qu’une donation avec réserve d’usufruit au profit de l’époux donateur échappait à l’exigence du double consentement, dès lors que la donation consentie ne portait pas atteinte « à l’usage et à la jouissance du logement familial».

- À cet égard, la Cour de cassation précise qu’il est indifférent que la donation soit de nature à priver le conjoint survivant du logement de famille au décès du donateur, dans la mesure où la règle édictée à l’article 215, al. 3e du Code civil, « qui procède de l’obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage» ( 1ère civ. 22 mai 2019, n°18-16.666).

- Les actes de disposition à cause de mort

- La question s’est posée en jurisprudence de savoir si les actes de disposition à cause de mort (les testaments) étaient visés par l’article 215, al. 3e du Code civil.

- Les arguments pour l’application du texte

- Tout d’abord, il peut être avancé que l’article 215, al. 3 ne distingue pas selon la nature de l’acte accompli par un époux seul, de sorte que l’interdiction viserait indifféremment tous les actes de disposition, peu important qu’ils soient accomplis entre vifs ou à cause de mort.

- Ensuite, il a été soutenu que le testament attribuant la résidence familiale à un tiers devait nécessairement être soumis au consentement des deux époux dans la mesure où au décès du testateur il aurait pour effet de priver la famille, à commencer par le conjoint survivant, de son logement.

- Or ce serait là contraire à l’esprit de l’article 215, al. 3 qui a précisément été institué en vue d’assurer un toit au ménage.

- Les arguments contre l’application du texte

- En premier lieu, il peut être observé que, exiger d’un époux qu’il obtienne l’autorisation de son conjoint, pour léguer la propriété du logement familial qui lui appartient en propre reviendrait à porter atteinte à la liberté de tester.

- En second lieu, et c’est là l’argument décisif nous semble-t-il, l’interdiction posée à l’article 215, al. 3e du code civil n’a cours qu’autant que le mariage perdure.

- Or le décès d’un époux emporte dissolution de l’union matrimoniale et, par voie de conséquence, extinction de tous les droits et obligations qui y sont attachés.

- Aussi, n’est-il pas illogique de considérer que la protection instituée par l’article 215, al. 3e ne survit pas au décès d’un époux.

- Les arguments pour l’application du texte

- Finalement, la Cour de cassation a tranché en faveur de l’inapplication de l’interdiction posée par ce texte aux actes de disposition accomplis à cause de mort.

- Dans un arrêt du 22 octobre 1974, elle a jugé en ce sens que « l’article 215, alinéa 4, du code civil qui protège le logement de la famille […] le mariage ne porte pas atteinte au droit qu’à chaque conjoint de disposer de ses biens à cause de mort» ( 1ère civ. 22 oct. 1974, n°73-12.402).

- A cet égard, il peut être observé que la portée de cette solution doit être mise en perspective avec la loi du 3 décembre 2001 qui a réformé le droit des successions.

- Cette loi a notamment institué au profit du conjoint survivant un droit de maintien, à titre gratuit, pendant une durée d’un an, dans le logement de la famille qui était occupé par le couple ( 763 C. civ.) et est titulaire, à l’expiration de ce délai, d’un droit viager d’habitation et d’usage de ce logement à titre onéreux (qui s’impute sur la succession) sauf volonté contraire de l’époux défunt (art. 764 C. civ.).

- Le conjoint survivant n’est, de la sorte, pas sans protection en cas de legs à un tiers, par son époux, de la résidence familiale. L’esprit de l’article 215, al. 3e est sauf.

- La question s’est posée en jurisprudence de savoir si les actes de disposition à cause de mort (les testaments) étaient visés par l’article 215, al. 3e du Code civil.

- La demande en partage

- Dans l’hypothèse où le logement familial est détenu en indivision par les époux, la question s’est posée de savoir si la demande en partage formulée par l’un d’eux tombait sous le coup de l’article 215, al. 3e du Code civil.

- Cette situation se rencontrera notamment, lorsque les époux seront mariés sous le régime de la séparation de biens.

- Une demande en partage est constitutive, a priori, d’un acte de disposition de sorte qu’elle devrait être soumise au consentement des deux époux, en particulier, lorsque cette demande est susceptible de conduire à priver la famille de son logement.

- Dans un arrêt du 4 juillet 1978, la Cour de cassation a pourtant considéré que « nonobstant les dispositions de l’article 215 alinéa 3 du code civil, les époux ont le droit de demander le partage de biens indivis servant au logement de la famille et que ces dispositions doivent, hors le cas de fraude, être considérées comme inopposables aux créanciers sous peine de frapper les biens d’une insaisissabilité contraire à la loi» ( 1ère civ. 4 juill. 1978, n°76-15.253).

- Dans cette décision, la première chambre civile semble ainsi faire primer l’application de l’article 815 sur le dispositif énoncé à l’article 215, al. 3 du Code civil.

- Dans un arrêt du 19 octobre 2004, la Cour de cassation est toutefois venue préciser que « les dispositions de l’article 215, alinéa 3, du Code civil ne font pas obstacle à une demande en partage des biens indivis, dès lors que sont préservés les droits sur le logement de la famille» ( 1ère civ. 19 oct. 2004, n°02-13.671).

- Autrement dit, si la demande en partage peut être formulée par un époux seul, c’est à la condition qu’elle n’ait pas pour effet de priver son conjoint de la jouissance du logement de la famille, ce qui implique que lui soit réservé un droit d’habitation et d’usage de l’immeuble dont la propriété est transférée à un attributaire tiers.

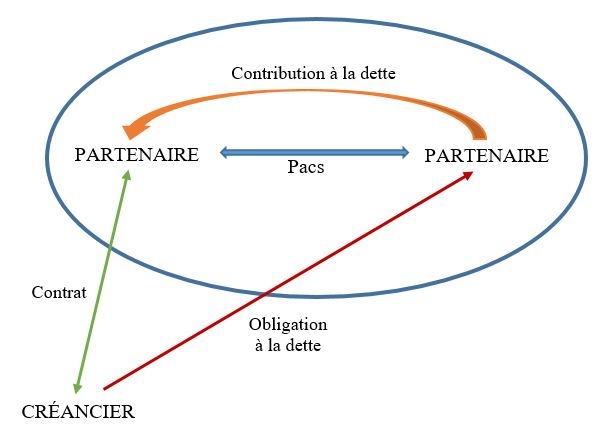

- L’acte de cautionnement

- Bien que l’acte de cautionnement ne soit pas constitutif d’un acte de disposition en tant que tel, dans la mesure où il consiste seulement à consentir à un créancier un droit de gage général sur le patrimoine de la caution, sa réalisation est, quant à elle, susceptible de conduire à une aliénation – forcée – des biens dont est propriétaire cette dernière.

- Or parmi ces biens, est susceptible de figurer le logement familial ; d’où la question qui s’est posée de savoir si l’acte de cautionnement relevait du champ d’application de l’article 215, al. 3e du Code civil.

- À cette question, il a été répondu par la négative par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juillet 1978, sous réserve qu’aucune fraude ne soit constatée ( 1ère civ. 21 juill. 1978, n°77-10.330).

- Reste que, dans l’hypothèse où les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et que le logement familial est un bien commun, celui-ci ne pourra être saisi en exécution d’un cautionnement qu’à la condition que le conjoint de l’époux qui a agi seul ait consenti à l’acte.

- L’article 1415 du Code civil prévoit, en effet, que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »

- En l’absence de consentement du conjoint, le cautionnement souscrit par un époux ne sera donc exécutoire que sur ses biens propres ainsi que sur ses gains et salaires.

- Les actes d’exécution forcée accomplis par les créanciers du ménage

- Principe

- Il est admis de longue date que l’indisponibilité du logement de la famille au titre de l’article 215, al. 3e du Code civil n’emporte pas l’insaisissabilité de ce bien.

- Autrement dit, cette disposition ne saurait faire obstacle à la saisie de la résidence familiale pratiquée en exécution d’une dette contractée par un époux seul.

- Dans un arrêt du 12 octobre 1977, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’article 215, alinéa 3, du code civil, selon lequel les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, n’est pas applicable lorsqu’il s’agit d’une vente forcée poursuivie en vertu de la loi du 13 juillet 1967 sur la liquidation des biens» ( 3e civ. 12 oct. 1977, n°76-12.482).

- Cette position se justifie en raison de l’objet de la règle posée par ce texte qui se borne à exiger le consentement des deux époux pour les seuls actes volontaires qui visent à aliéner le logement familial.

- Lorsque l’aliénation est subie, soit lorsqu’elle procède du recouvrement forcé d’une dette contractée par un époux seul, elle échappe à l’application de l’article 215, al. 3e du Code civil.

- Il s’agit là d’une jurisprudence constante maintenue par la Cour de cassation qui se refuse à étendre le champ d’application aux actes qui certes engagent le patrimoine du ménage, mais qui ne portent pas directement sur les droits qui assurent le logement de la famille.

- Les cas d’aliénation forcée sont variés : il peut s’agir de la constitution d’une sûreté judiciaire ( 1ère civ. 4 oct. 1983, n°84-14093), d’une vente forcée dans le cadre d’une liquidation judiciaire (Cass. 3e civ. 12 oct. 1977, n°76-12.482) ou encore d’un partage du bien indivis provoqué par les créanciers (Cass. 1ère civ., 3 déc. 1991, n°90-12.469)

- Ainsi que le relèvent des auteurs « la solution contraire conduirait les créanciers à exiger le consentement des deux époux, ce qui étendrait excessivement le domaine de la cogestion voulue par le législateur»[6].

- Les juridictions réservent néanmoins le cas de la fraude qui donnerait lieu à un rétablissement de la règle posée à l’article 215, al. 3e du Code civil.

- Tempérament

- Par exception au principe de saisissabilité du logement familial dans le cadre du recouvrement d’une dette contractée du chef d’un seul époux, la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique a institué à la faveur de l’entrepreneur individuel un mécanisme d’insaisissabilité de la résidence principale.

- En application de l’article L. 526-1 du Code de commerce le dispositif ne bénéficie qu’aux seuls entrepreneurs immatriculés à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante.

- Il convient ainsi d’opérer une distinction entre les entrepreneurs individuels pour lesquels le texte exige qu’ils soient immatriculés et ceux qui ne sont pas assujettis à cette obligation.

- Les entrepreneurs assujettis à l’obligation d’immatriculation

- Les commerçants doivent s’immatriculer au Registre du commerce et des sociétés

- Les artisans doivent s’immatriculer au Répertoire des métiers

- Les agents commerciaux doivent s’immatriculer au registre national des agents commerciaux s’il est commercial.

- Concomitamment à cette immatriculation, l’article L. 526-4 du Code de commerce prévoit que « lors de sa demande d’immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l’exercice de sa profession. »

- Les entrepreneurs non assujettis à l’obligation d’immatriculation

- Les agriculteurs n’ont pas l’obligation de s’immatriculer au registre de l’agriculture pour bénéficier du dispositif d’insaisissabilité

- Il en va de même pour les professionnels exerçant à titre indépendant, telles que les professions libérales (avocats, architectes, médecins etc.)

- Les entrepreneurs assujettis à l’obligation d’immatriculation

- Au total, le dispositif d’insaisissabilité bénéficie aux entrepreneurs individuels, au régime réel comme au régime des microentreprises, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée propriétaires de biens immobiliers exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole, ainsi qu’aux entrepreneurs au régime de la microentreprise et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL).

- S’agissant du régime de l’insaisissabilité de la résidence principale, l’article 526-1, al. 1er du Code de commerce dispose que « les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne».

- Il ressort de cette disposition que l’insaisissabilité de la résidence principale est de droit, de sorte qu’elle n’est pas subordonnée à l’accomplissement d’une déclaration.

- Le texte précise que lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

- Principe

C) Le domaine de la protection quant à la durée

Il est admis que la protection du logement familial opère aussi longtemps que le mariage perdure.

Aussi, seule la dissolution de l’union matrimoniale est susceptible de mettre fin à l’interdiction posée à l’article 215, al. 3 du Code civil.

À cet égard, dans un arrêt du 22 mai 2019, la Cour de cassation a affirmé que la règle édictée à l’article 215, al. 3e du Code civil, « qui procède de l’obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage » (Cass. 1ère civ. 22 mai 2019, n°18-16.666).

La séparation de fait des époux est donc sans incidence sur les effets de cette règle qui ne sont nullement suspendus en pareille circonstance (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 16 mai 2000, n°98-13.141).

Il en va de même s’agissant de la séparation de droit, telle que celle qui intervient dans le cadre d’une procédure de divorce.

La plupart du temps, le juge attribuera temporairement la jouissance du logement familial à l’un des époux pendant toute la durée de l’instance.

Dans un arrêt du 26 janvier 2011, la Cour de cassation a jugé, à cet égard, que « le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l’un des époux pour la durée de l’instance en divorce »

Elle en déduit que, en cas de vente de ce bien par un époux seul sans le consentement de son conjoint alors que la dissolution du mariage n’est pas encore intervenue, est nulle en application de l’article 215, alinéa 3, du code civil (Cass. 1ère civ. 26 janv. 2011, n° 09-13.138).

Dans un arrêt du 30 septembre 2011, elle a toutefois précisé que « l’attribution, à titre provisoire, de la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux par le juge du divorce ne fait pas obstacle à une autorisation judiciaire de vente du logement familial à la demande de l’autre époux en application de l’article 217 du code civil » (Cass. 1ère civ. 30 sept. 2009, n°08-13.220).

II) La mise en œuvre de la protection

A) L’exigence de consentement des deux époux

==> Le principe de codécision

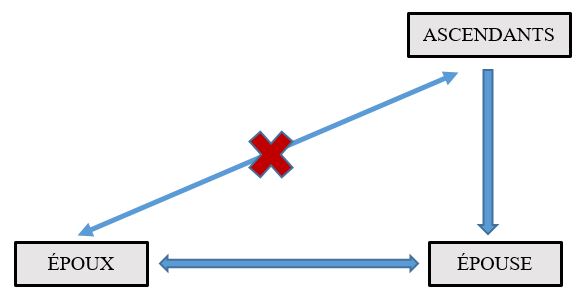

L’article 215, al. 3e du Code civil requiert le consentement des deux époux pour tous les actes qui visent à priver la famille de son logement.

Est ainsi instauré un principe de codécision, en ce sens que les époux, selon la lettre du texte, « ne peuvent l’un sans l’autre » accomplir d’actes de disposition sur la résidence familiale.

Un auteur relève que, techniquement, l’article 215, al. 3 n’instaure pas un mécanisme de cogestion, tel qu’envisagé dans le régime légal, mais plutôt un mécanisme de codécision.

La cogestion renvoie, selon lui, à l’idée que le consentement des époux est mis sur le même plan, soit qu’il aurait la même portée.

Or s’agissant des actes de disposition du logement familial, la portée du consentement du conjoint varie d’un régime matrimonial à l’autre.

En effet, tandis qu’il peut s’agir d’une « simple autorisation » lorsque le logement de la famille est un bien propre du mari, le consentement du conjoint peut valoir « coparticipation à l’acte » en régime communautaire lorsque la résidence familiale est un bien commun[7].

La notion de codécision présente cet avantage d’embrasser les différents degrés de consentement que l’article 215, al. 3 mobilise au titre de la protection du logement de la famille.

==> Les modalités du consentement

Dans le silence des textes, il est admis que le consentement du conjoint puisse ne pas se traduire par l’établissement d’un écrit.

Dans un arrêt du 13 avril 1983, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’article 215 du code civil n’exige pas que, pour un acte de nature à priver la famille de son logement, le consentement de chaque conjoint soit constaté par écrit »

Le texte exige seulement précise-t-elle « que ce consentement soit certain » (Cass. 1ère civ. 13 avr. 1983, n°82-11.121).

Quant à l’étendue du consentement, il ne doit pas seulement porter sur le principe de l’aliénation du logement familial, le conjoint doit également se prononcer sur les termes de cette aliénation.

Ainsi, dans un arrêt du 16 juillet 1985, la Cour de cassation a-t-elle affirmé, au visa de l’article 215, al. 3e du Code civil, « que le consentement du conjoint, exigé par ce texte, doit porter non seulement sur le principe de la disposition des droits par lesquels est assure le logement de la famille, mais aussi sur les conditions de leur cession » (Cass. 1ère civ. 16 juill. 1985, n°83-17.393).

Le consentement donné par le conjoint doit, dans ces conditions, être certain et spécial, faute de quoi il ne suffira pas à valider l’acte de disposition.

B) La sanction de l’exigence de consentement des deux époux

- La nullité relative

L’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que, en cas de violation de l’exigence du double consentement des époux « celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. »

Il ressort de cette disposition que, en cas d’accomplissement par un époux seul d’un acte privant la famille de son logement, la sanction encourue c’est la nullité de l’acte.

Et par nullité, il faut entendre nullité relative dans la mesure où la règle instaurée par le texte intéresse l’ordre public de protection.

Il en résulte qu’elle ne peut être soulevée que par l’époux dont les intérêts ont été contrariés, ce qui interdit donc à l’auteur de l’acte litigieux de s’en prévaloir (V. en ce sens Cass. com. 26 mars 1996, n°94-13.124).

Dans un arrêt du 3 mars 2010, la Cour de cassation a néanmoins précisé que « si l’article 215 du code civil désigne l’époux dont le consentement n’a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l’action en nullité de l’acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d’un intérêt actuel à demander l’annulation de l’acte » (Cass. 1ère civ. 3 mars 2010, n°08-13.500)

Dans cette affaire, l’épouse qui se prévalait de la nullité de l’acte n’occupait plus le logement familial au jour de l’introduction de son action en justice, de sorte qu’elle ne justifiait d’aucun intérêt à agir.

Lorsque, toutefois, cet intérêt à agir sera démontré, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quat à accueillir la nullité dès lors que les conditions de l’article 215, al. 3e di Code civil. Il s’agit là d’une nullité de droit et non d’une nullité faculté dont le prononcé est laissé à la discrétion du juge.

2. L’action en nullité

==> Principe : le bref délai

L’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que l’action en nullité est ouverte au conjoint lésé « dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. »

Cette action est ainsi enfermée dans un double délai :

- Premier délai

- L’action en nullité peut être exercé dans le délai d’un an à compter du jour où son titulaire a eu connaissance de l’acte.

- Dans un arrêt du 2 décembre 1982, la Cour de cassation a précisé qu’il s’agit là d’un délai de prescription, de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’une interruption ou d’une suspension (V. en ce sens 2e civ. 2 déc. 1982, n°80-15.998).

- Quant à la preuve de la connaissance de l’acte, il est admis qu’elle puisse être rapportée par tous moyens, dans la mesure où il s’agit de prouver un fait juridique.

- La charge de la preuve pèse, selon la jurisprudence, sur le tiers défendeur auquel qui il appartiendra de démontrer que le conjoint de l’époux avec lequel il a contracté ne pouvait pas ignorer l’opération contestée (V. en ce sens 1ère civ. 6 avr. 1994, n°92-15.000).

- Second délai

- L’action en nullité ne peut être exercée, en tout état de cause, au-delà d’un délai d’un an à compter de la date de dissolution du mariage.

- Cela signifie, dès lors, que dans l’hypothèse où l’époux lésé découvrirait l’acte litigieux après la dissolution du mariage il ne pourra agir en nullité qu’à la condition que cette dissolution soit intervenue moins d’un an avant la saisine du juge.

- La Cour de cassation a rappelé cette règle dans un arrêt du 12 janvier 2011 en affirmant « qu’aux termes de l’article 215, alinéa 3, du code civil, l’action en nullité accordée à l’épouse ne peut être exercée plus d’un an à compter du jour où elle a eu connaissance de l’acte sans jamais pouvoir être intentée plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial» ( 1ère civ. 12 janv. 2011, n°09-15.631).

- Au-delà de ce délai d’un an, l’action en nullité est forclose, étant précisé qu’il s’agit là d’un délai préfix, soit insusceptible d’interruption ou de suspension.

- Quant à la notion de dissolution, elle est discutée en doctrine, recouvre-t-elle seulement les cas de dissolution au sens classique du terme (divorce et décès) ou doit-elle être étendue aux cas de séparation de corps et de changement de régime matrimonial ?

- La doctrine majoritaire, derrière laquelle nous nous rangeons, abonde dans le sens de la première solution.

- En effet, l’article 215 al. 3 du Code civil a vocation à s’appliquer autant que le mariage perdure.

- Dans ces conditions, seule la dissolution qui met définitivement fin à l’union matrimoniale doit être prise en compte pour déterminer le point de départ de l’action en nullité.

==> Tempéraments

Si, de principe, l’action en nullité est enfermée dans un bref délai, il est des cas où ce délai est susceptible d’être allongé.

- La nullité est soulevée en défense par l’époux lésé

- Il est des cas où la nullité de l’acte privant la famille de son logement est susceptible d’être excipée par voie d’exception, soit lorsque l’époux lésé est le défendeur à l’instance.

- Dans cette hypothèse, le délai pour soulever la nullité s’en trouve modifié.

- Le principe de perpétuité de l’exception de nullité

- Lorsque la nullité est soulevée par voie d’exception, le délai de prescription est très différent de celui imparti à celui qui agit par voie d’action.

- Aux termes de l’article 1185 du Code civil « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. »

- Il ressort de cette disposition que l’exception de nullité est perpétuelle

- Cette règle n’est autre que la traduction de l’adage quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum, soit les actions sont temporaires, les exceptions perpétuelles

- Concrètement, cela signifie que, tandis que le demandeur peut se voir opposer la prescription de son action en nullité pendant un délai de défini par un texte (5 ans en droit commun et 1 an pour l’action fondée sur l’article 215, al. 3), le défendeur pourra toujours invoquer la nullité de l’acte pour échapper à son exécution

- Cette règle a été instituée afin d’empêcher que le créancier d’une obligation n’attende la prescription de l’action pour solliciter l’exécution de l’acte sans que le débiteur ne puisse lui opposer la nullité dont il serait frappé.

- Les conditions à la perpétuité de l’exception de nullité

- Pour que l’exception de nullité soit perpétuelle, trois conditions doivent être réunies

- Première condition

- Conformément à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 1998 « l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté» ( 1ère civ. 1er déc. 1998)

- Autrement dit, l’exception de nullité doit être soulevée par le défendeur pour faire obstacle à une demande d’exécution de l’acte

- Dans le cas contraire, l’exception en nullité ne pourra pas être opposée au demandeur dans l’hypothèse où l’action serait prescrite.

- Deuxième condition

- Il ressort de l’article 1185 du Code civil, que l’exception de nullité est applicable à la condition que l’acte n’ai reçu aucune exécution.

- Cette solution avait été adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2012 ( 1ère civ. 4 mai 2012)

- Dans cette décision, elle a affirmé que « la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté»

- Cette règle a été complétée par la jurisprudence dont il ressort que peu importe :

- Que le contrat n’ait été exécuté que partiellement ( 1ère civ. 1er déc. 1998)

- Que la nullité invoquée soit absolue ou relative ( 1ère civ. 24 avr. 2013).

- Que le commencement d’exécution ait porté sur d’autres obligations que celle arguée de nullité ( 1ère civ. 13 mai 2004)

- Troisième condition

- Bien que l’article 1185 ne le précise pas, l’exception de nullité n’est perpétuelle qu’à la condition qu’elle soit invoquée aux fins d’obtenir le rejet des prétentions de la partie adverse

- Dans l’hypothèse où elle serait soulevée au soutien d’une autre demande, elle devrait alors être requalifiée en demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du Code de procédure civil.

- Aussi, se retrouverait-elle à la portée de la prescription qui, si elle n’affecte jamais l’exception, frappe toujours l’action.

- Or une demande reconventionnelle s’apparente à une action, en ce sens qu’elle consiste pour son auteur à « être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée» ( 30 CPC).

- Première condition

- Pour que l’exception de nullité soit perpétuelle, trois conditions doivent être réunies

- Le principe de perpétuité de l’exception de nullité

- La question s’est posée en jurisprudence de savoir si l’époux lésé pouvait se prévaloir de la nullité l’acte privant la famille de son logement par voie d’exception et, par voie de conséquence invoquer cette nullité sans condition de délai.

- Par un arrêt du 8 février 2000, la Cour de cassation a répondu par l’affirmation à cette question.

- Elle a affirmé en ce sens, au visa de l’article 215, al. 3e du Code civil « qu’il résulte de ce texte, que si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les droits par lesquels est assuré le logement de la famille, l’action en nullité est ouverte à son conjoint pendant une année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous ; que cette disposition ne peut avoir pour effet de priver le conjoint du droit d’invoquer la nullité comme moyen de défense contre la demande d’exécution d’un acte irrégulièrement passé par l’autre époux» ( 1ère civ. 8 févr. 2000, n°98-10.836).

- Faits

- Dans cette affaire, pour garantir le remboursement d’un emprunt qu’il avait contracté auprès d’un établissement de crédit, un époux séparé de biens lui avait consenti une hypothèque sur une maison qui lui appartenait en propre et qui était affectée au logement de sa famille.

- Consécutivement à la défaillance de cet époux, la banque engage des poursuites judiciaires aux fins de saisie du bien donné en garantie.

- En défense, la conjointe de l’emprunteur qui n’avait pas consenti à la constitution de l’hypothèque sur le bien alors qu’il s’agissait de la résidence familiale excipe la nullité de l’acte d’affectation hypothécaire.

- Procédure

- Par un jugement du 28 novembre 1997, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a rejeté la demande de nullité formulée par l’épouse lésée.

- Au soutien de sa décision il a considéré que l’action était prescrite et que l’épouse ne pouvait pas soulever la nullité par voie d’exception, dès lors qu’il lui avait été possible d’agir.

- Décision

- La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par les juges du fond au visa de l’article 215, al. 3e du Code civil.

- Elle estime que, bien au contraire, l’épouse était parfaitement recevable à exciper l’exception de nullité de sorte que si l’action était bien prescrite, la nullité pouvait néanmoins être soulevée par voie d’exception.

- Au bilan, l’époux dont le consentement était requis en application de l’article 215, al. 3e du Code civil pourra toujours, nonobstant l’écoulement du délai de prescription, opposer l’exception de nullité à un tiers qui solliciterait l’exécution d’un acte conclu en violation du dispositif de protection du logement familial.

- Faits

- Le logement familial est un bien commun

- Dans l’hypothèse où les époux sont mariés sous le régime légal et que le logement familial constitue un bien commun, l’article 215, al. 3e du Code civil se retrouve en concurrence avec l’article 1427 du Code civil.

- Cette dernière disposition envisage, en effet, la sanction de la violation par un époux d’une règle de cogestion.

- Le premier alinéa du texte prévoit en ce sens que « si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation».

- L’alinéa 2 précise que « l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. »

- La question qui alors se pose est de savoir quel délai retenir dans l’hypothèse où le logement familial est un bien commun.

- En principe, les règles du régime primaire priment sur les règles du régime matrimonial pour lequel ont opté les époux.

- Reste que, au cas particulier, l’article 1427 du Code civil instaure une règle plus protectrice que celle énoncée par le régime primaire en portant de délai pour agir en nullité de l’acte qui prive la famille de son logement à deux ans.

- Dans ces conditions, quelle disposition appliquer ? L’article 215 qui instaure un bref délai d’un an ou l’article 1427 qui prévoit un délai de deux ans ?

- Pour la doctrine, il y a lieu de faire application de l’article 1427, de sorte que l’action en nullité peut être exercée pendant un délai de deux ans lorsque le logement de la famille est un bien commun.

- Encore faut-il néanmoins que l’acte en cause corresponde à l’un des cas de cogestion énoncés aux articles 1422, 1424 et 1425 du Code civil.

- Tel ne sera pas le cas, par exemple, de la résiliation d’un contrat d’assurance, la Cour de cassation ayant estimé, dans un arrêt du 14 novembre 2006, que cet acte ne relève pas du domaine de la cogestion ( 1ère civ. 14 nov. 2006, n°05-19.402).

3. Les effets de la nullité

La nullité a pour effet d’anéantir rétroactivement l’acte accompli en violation de l’article 215, al. 3e du Code civil. Par rétroactivité il faut entendre que l’acte est censé n’avoir jamais existé.

Cela signifie, autrement dit, que l’acte est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.

Dans l’hypothèse où l’acte a reçu un commencement d’exécution, voire a été exécuté totalement, l’annulation du contrat suppose de revenir à la situation antérieure, soit au statu quo ante.

Dans un arrêt du 3 mars 2010 la Cour de cassation a pris le soin de préciser que la nullité privait l’acte de tout effet, de sorte que le tiers contractant ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice d’une clause pénale stipulée dans cet acte (Cass. 1ère civ. 3 mars 2010, n°08-18.947).

La première chambre civile est allée encore plus loin en jugeant que la nullité pouvait s’étendre, par contamination, à la promesse de porte-fort attachée à l’acte anéanti (Cass. 1ère civ. 11 oct. 1989, n°88-13.631).

Dans cette affaire, un époux a vendu le bien affecté au logement de la famille à un tiers par l’entremise d’une agence immobilière en se portant fort de la ratification de l’acte par sa conjointe.

Consécutivement au refus de cette dernière de consentir à la vente, les tiers acquéreurs ont sollicité l’exécution de la promesse de porte-fort consentie à leur profit, exécution qui devait se traduire par l’octroi de dommages et intérêts.

Tandis que les juges du fonds ont considéré que cette promesse était parfaitement valable, la Première chambre civile retient la solution inverse, au motif que la nullité frappant l’acte de vente atteignait également la promesse de porte-fort qui y était attachée.

La solution est ici contestable dans la mesure où elle revient à étendre de façon excessive le périmètre de l’article 215, al. 3e du Code civil.

Non seulement la promesse de porte-fort ne menaçait en rien le logement familial puisque son inexécution ne pouvait donner lieu qu’à l’octroi de dommages et intérêts, mais encore cette promesse pouvait être regardée comme totalement indépendante de l’acte de vente pris séparément.

Telle n’est toutefois pas la voie que la Cour de cassation a choisi d’emprunter. Depuis lors, elle n’est jamais revenue sur sa position.

Pratiquement, cela signifie que le tiers qui est victime de l’annulation de l’acte, ne dispose d’aucun recours contre l’époux avec lequel il a contracté.

La Cour de cassation considère qu’il lui appartenait « d’exiger les consentements nécessaires à la validité de la vente » (Cass. 1ère civ. 11 oct. 1989, n°88-13.631).

Tout au plus, il pourra engager la responsabilité du professionnel de l’immobilier pour manquement à son obligation de conseil.

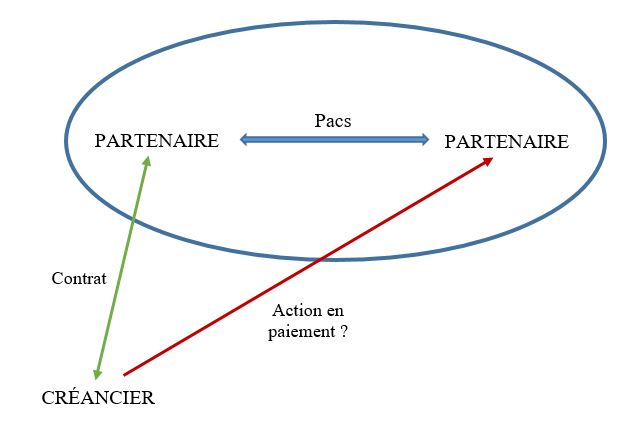

§2: La protection spéciale du logement familial ( 1751 C. civ.)

==> Vue générale

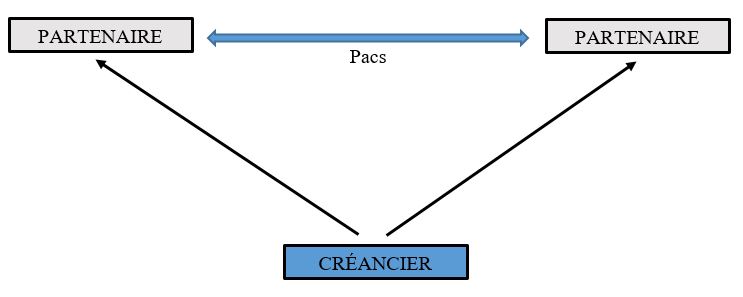

L’article 1751 du Code civil prévoit que « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux est titulaire d’un bail qui assure le logement de la famille, la titularité de ce bail est étendue à son conjoint.

Ainsi que le relève un auteur, est ainsi instituée une sorte d’« indivision forcée atypique »[8]. Cette thèse semble avoir été consacrée par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 27 janvier 1993, a affirmé que l’article 1751 du Code civil « crée une indivision, conférant à chacun des époux des droits et obligations identiques, notamment l’obligation de payer des loyers et accessoires » (Cass. 3e civ. 27 janv. 1993, n°90-21.825).

Bien que logée dans la partie du Code civil dédiée aux baux des maisons et des biens ruraux, la règle énoncée à l’article 1751 relève du régime primaire impératif puisque, comme précisé par le texte, elle est applicable « quel que soit » le régime matrimonial des époux.

Il s’agit donc là d’une disposition à laquelle il ne saurait être dérogé par convention contraire et notamment par l’établissement d’un contrat de mariage. Et il est indifférent que les époux aient opté pour un régime de communauté ou un régime de séparation de biens. La règle de cotitularité du bail prévaut.

Reste que le domaine de cette règle demeure circonscrit tout autant que ses effets ainsi que sa durée.

I) Le domaine de la protection instituée pour les baux

Pour que la protection instituée par l’article 1751 du Code civil puisse opérer, trois conditions cumulatives doivent être remplies :

- D’une part, la cotitularité ne joue que s’il est question d’un droit au bail

- D’autre part, seuls les baux d’habitation ne sont visés par la protection

- Enfin, le local doit servir effectivement à l’habitation des époux

==> S’agissant de l’exigence d’un bail

Comme précisé par l’article 1751 du Code civil, le dispositif de protection institué n’a vocation à s’appliquer qu’en présence d’un bail.

Par bail, il faut entendre, selon l’article 1709 du Code civil, le contrat par lequel l’une des parties s’oblige (le bailleur) à faire jouir l’autre (le preneur ou locataire) d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.

Aussi, la jurisprudence a-t-elle refusé de faire application de l’article 1751 à une convention d’occupation gratuite d’un immeuble qui se distingue d’un bail en ce qu’elle confère au preneur un droit précaire sur le local auquel il peut être mis fin à tout moment.

Dans un arrêt du 13 mars 2002, la Troisième chambre civile affirme que « les dispositions de l’article 1751 du Code civil ne sont pas applicables à une convention d’occupation gratuite d’un local » (Cass. 3e civ. 13 mars 2002, n°00-17.707).

Aussi, est-il absolument nécessaire qu’un bail soit conclu pour que la règle énoncée à l’article 1751 du Code civil puisse jouer.

À cet égard, il est indifférent que le bail ait été conclu avant le mariage ou qu’il soit assujetti à un statut spécifique, encore qu’il doive consister, a minima, en un bail d’habitation.

==> S’agissant de l’exigence d’un bail d’habitation

L’article 1751 du Code civil prévoit que l’extension de la titularité du bail au conjoint ne peut opérer qu’à la condition que les locaux loués soient affectés à un usage d’habitation.

Cette disposition exclut, en effet, de son champ d’application les baux conclus aux fins d’usage professionnel, commercial, rural ou mixte.

Il s’agit là, manifestement d’une différence avec l’article 215, al. 3e du Code civil qui ne distingue pas selon la destination du local. La protection instituée par cette disposition opère, en effet, dès lors que le local constitue le lieu de vie effectif de la famille.

==> S’agissant de l’exigence d’habitation effective du local loué

L’article 1751 du Code civil vise le seul « droit au bail du local […] qui sert effectivement à l’habitation de deux époux ».

Il en résulte que la protection instituée par cette disposition ne pourra pas jouer pour le bail qui se rapporte à une résidence secondaire et plus généralement à un local dans lequel la famille ne vit pas à titre habituel (V. en ce sens CA Orléans, 20 févr. 1964).

Dans le même sens, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 7 novembre 1995, que la cotitularité du bail n’avait pas vocation à jouer lorsque les époux n’avaient pas cohabité dans le local (Cass. 1ère civ. 7 nov. 1995, n°92-21.276).

Pour que l’article 1751 s’applique le local disputé doit nécessairement avoir servi à l’habitation des deux époux (Cass. 3e civ. 28 janv. 1971, n°69-13.314).

II) Les effets de la protection spéciale instituée pour les baux

L’extension de la titularité du bail au conjoint par le jeu de l’article 1751 du Code civil emporte plusieurs effets :

- Premier effet

- Le principal effet de l’instauration d’une cotitularité du bail et dont découlent tous les autres est qu’il « est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux».

- Autrement dit, quand bien même le bail aurait été conclu, lors de l’entrée en possession des lieux, pas un époux seul, le mariage a pour effet de conférer à son conjoint la qualité de partie au contrat.

- Il s’agit là, manifestement, d’une règle exorbitante du droit commun et plus précisément une dérogation à l’effet relatif des conventions.

- En principe, seules les personnes qui ont participé à la conclusion d’un contrat acquièrent la qualité de partie à l’acte.

- L’article 1751 du Code civil vient ici déroger à la règle en octroyant au conjoint, peu important qu’il ait consenti ou non à l’acte, la qualité de partie au contrat.

- Selon le texte, il est « réputé» (terme qui signale une fiction juridique) être cotitulaire du bail.

- Deuxième effet

- Conséquence de l’extension de la titularité du bail au conjoint, le contrat ne peut faire l’objet d’aucune résiliation du chef d’un seul époux.

- La résiliation du bail requiert, autrement dit, le consentement des deux époux.

- Dans un arrêt du 20 février 1969, la Cour de cassation a jugé en ce sens que le congé donné par le mari seul ne peut avoir effet à l’égard de la femme, cotitulaire du droit au bail ( 3e civ. 20 févr. 1969).

- Plus généralement, un époux ne peut disposer seul du bail, en ce sens qu’il ne peut, ni le résilier, ni le modifier.

- La violation de cette interdiction est sanctionnée par l’inopposabilité de l’acte (V. en ce sens 1ère civ. 1er avr. 2009, n°08-15.929).

- La Troisième chambre civile a, par ailleurs, précisé dans un arrêt du 19 juin 2002 que « le congé donné par un seul des époux titulaires du bail n’est pas opposable à l’autre et que l’époux qui a donné congé reste solidairement tenu des loyers » ( 3e civ. 19 juin 2002, n°01-00.652).

- Troisième effet

- Autre effet de la cotitularité du bail, les obligations stipulées dans le contrat pèsent sur les deux époux, en particulier l’obligation solidaire de paiement des loyers.

- Dans un arrêt du 7 mai 1969, la Cour de cassation a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui avait décidé, en application de l’article 1751 du Code civil, « que l’épouse est réputée par l’effet du bail conclu au profit du mari et dès cette époque co-preneur avec celui-ci en vertu d’un droit distinct et qu’elle est tenue personnellement des obligations qui en résultent».

- Elle en déduit qu’elle était tenue solidairement du paiement des loyers avec son époux ( 1er civ. 1 mai 1969).

- À l’examen, cette solidarité du paiement des loyers tient tout autant à l’application de l’article 1751 du Code civil, qu’à la convocation de la règle énoncée à l’article 220 du Code civil qui prévoit une solidarité des époux pour les dépenses ménagères.

- La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’il était indifférent que l’époux poursuivi en paiement des loyers ait quitté les lieux, le critère déterminant étant le maintien du lien matrimonial (V. en ce sens 2e civ. 3 oct. 1990, n°88-18.453).

- Or tant que ce lien perdure, l’article 1751 du Code civil continue à produire ses effets.

- Quatrième effet

- La jurisprudence considère que pour opérer, le congé donné par le bailleur doit être notifié individuellement aux deux époux, faute de quoi ce congé est inopposable au conjoint qui n’a pas été touché par la notification ( 3e civ. 10 mai 1989, n°88-10.363).

- La solution est sévère pour le bailleur, dans la mesure où il est susceptible de n’avoir pas eu connaissance de la situation matrimoniale du preneur notamment lorsqu’il n’était pas marié au jour de la conclusion du bail.

- Reste que la jurisprudence est constante sur l’application de cette règle dont les effets ont toutefois été atténués par le législateur lors de l’adoption de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

- Cette loi comporte, en effet, un article 9-1 qui prévoit que « nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. »

- Autrement dit, toute évolution de la situation matrimoniale du preneur doit être portée à la connaissance du bailleur, faute de quoi en cas de délivrance d’un congé, le conjoint ne sera pas fondé à se prévaloir, auprès du bailleur, de la cotitularité du bail.

- Dans un arrêt du 19 octobre 2005, la Cour de cassation n’a pas manqué de rappeler cette exigence en affirmant, s’agissant d’un congé qui avait été délivré au seul mari, que « l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 faisait peser sur le locataire une obligation d’information de son lien matrimonial impliquant une démarche positive de sa part envers son bailleur et que la preuve que cette information avait bien été donnée incombait au preneur, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que cette preuve n’était pas rapportée, en a exactement déduit que le congé notifié à M. Y… seul était opposable à son épouse» ( 3e civ. 19 oct. 2005, n°04-17.039).

- La Cour de cassation a toutefois précisé dans un arrêt du 9 novembre 2011 que l’absence de notification au bailleur du changement de situation matrimoniale du preneur était sans incidence sur la cotitularité du bail, soit sur les rapports entre époux ( 3e civ. 9 nov. 2011, n°10-20.287).

- Cinquième effet

- Au même titre que l’époux qui a conclu le bail, le conjoint qui, par l’effet du mariage, devient cotitulaire de ce bail, se voit conférer, un droit de préemption qu’il peut exercer en cas de projet de cession du bien loué.

- Pour la Cour de cassation « il résulte de l’article 11 de la loi du 22 juin 1982, rapproché des dispositions de l’article 1751 du Code civil, qu’en cas de vente d’un immeuble servant à l’habitation des deux époux, chacun d’eux bénéficie d’un droit de préemption aux conditions fixées par le propriétaire» ( 3e civ. 16 oct. 1996, n°89-20.260).

III) La durée de la protection spéciale instituée pour les baux

L’article 1751 du Code civil envisage à ses alinéas 2 et 3 le sort du bail en cas, d’une part, de divorce ou de séparation de corps, et, d’autre part, de décès d’un des époux.

- S’agissant du divorce ou de la séparation de corps

- L’alinéa 2 de l’article 1751 du Code civil prévoit que « en cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.»

- Ainsi, revient-il au juge de décider du sort du bail, sauf à ce que les époux s’entendent sur son attribution.

- Lorsqu’aucun accord ne sera trouvé entre les époux, il appartiendra au juge de se déterminer en considération « des intérêts sociaux et familiaux en cause».

- S’agissant du décès d’un des époux

- L’alinéa 3 de l’article 1751 prévoit que « en cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément. »

- Issue de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, cette disposition confère au conjoint survivant un droit exclusif sur le bail.

- Cette loi a ainsi mis fin à une situation qui, par une application stricte de l’article 1751 du Code civil, conduisait à mettre le conjoint survivant en concurrence avec les ayants droit de l’époux décédé quant à la titularité du bail.

- Désormais, il est protégé et dispose d’une option qui lui octroie la faculté de se maintenir dans les lieux ou de renoncer au bail.

[1] A. Karm, Mariage – Organisation de la communauté conjugale et familiale – Communauté de résidence, Jurisclasseur, fasc. 30, n°3.

[2] J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand Colin, 2001, n°123, p. 113.

[3] I. Dauriac, Les régimes matrimoniaux, éd. LGDJ, 2010, n°53, p. 42.

[4] J. Carbonnier, « Les trois piliers du droit », Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 2001, pp. 257 et s.

[5] I. Dauriac, Les régimes matrimoniaux et le pacs, éd. LGDJ, 2010, n°61, p. 47.

[6] J. Flour et Gérard Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand Colin, éd. 2001, n°126, p. 119.

[7] R. Cabrillac, Droit des régimes matrimoniaux, éd. Monchrestien, 2011, n°42, p. 45.

[8] A. Colomer, Droit civil – Régimes matrimoniaux, éd. Litec, 2004, n°82, p. 42.