Aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, la procédure de sauvegarde « est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »

De toute évidence, il serait illusoire de vouloir atteindre ce triple objectif si aucun répit n’était consenti à l’entreprise pendant sa période de restructuration.

C’est la raison pour laquelle un certain nombre de règles ont été édictées afin d’instaurer une certaine discipline collective à laquelle doivent se conformer les créanciers.

Ces règles visent ainsi à assurer un savant équilibre entre, d’une part, la nécessité de maintenir l’égalité entre les créanciers et, d’autre part, éviter que des biens essentiels à l’activité de l’entreprise soient prématurément distraits du patrimoine du débiteur.

Parmi les principes de discipline collective posés par le législateur on compte notamment :

- L’interdiction des paiements pour les créances nées avant le jugement d’ouverture

- L’arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur et ses coobligés

- L’arrêt du cours des intérêts pour créances résultant de prêts conclus pour une durée de moins d’un an.

- Interdiction d’inscriptions de sûretés postérieurement au jugement d’ouverture

La combinaison de ces quatre principes aboutit à un gel du passif de l’entreprise qui donc est momentanément soustrait à l’emprise des créanciers.

Focalisons-nous sur le premier d’entre eux: le principe d’interdiction des paiements.

Aux termes de l’article L. 622-7, I du Code de commerce « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. »

Ainsi, cette disposition érige-t-elle en principe l’interdiction pour le débiteur de payer ses créanciers, en particulier ceux dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.

Pour rappel, l’article 1342, al. 1er du Code civil définit le paiement comme « l’exécution volontaire de la prestation due ». Il a pour effet de libérer le débiteur à l’égard du créancier et d’éteindre la dette.

Le paiement constitue le principal mode d’extinction des obligations.

Parmi les autres causes de satisfaction du créancier on compte également la compensation dont on s’est longtemps demandé si elle devait être envisagée de la même manière que le paiement s’agissant des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture.

Le législateur a clos le débat lors de l’adoption de la loi du 26 juillet 2005. Le mécanisme de la compensation a été rangé dans la catégorie des exceptions dont est assorti le principe d’interdiction des paiements.

I) Le domaine du principe d’interdiction des paiements

Il ressort de l’article L. 622-7 du Code de commerce que le champ d’application du principe d’interdiction des paiements est relativement étendu.

L’application de ce principe est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives qui tiennent :

- D’une part, à la date de naissance de la créance

- D’autre part, à l’auteur du paiement

A) La condition tenant à la date de naissance de la créance

Deux catégories de créances doivent être distinguées

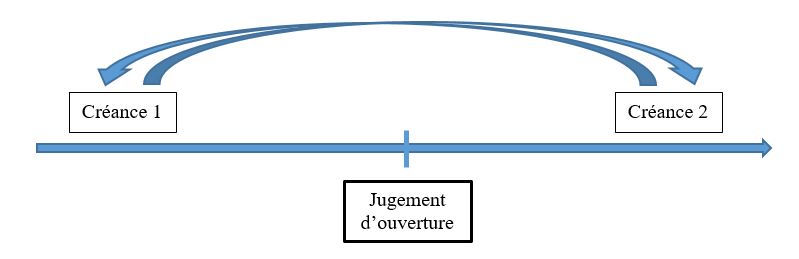

- Les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture

- Les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture

- Les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture

Toutes les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture tombent, par principe, sous le coup de l’interdiction des paiements.

Dans ces conditions, la détermination de la date de naissance de la créance présente un intérêt essentiel.

Dès lors que la créance est née postérieurement au jugement d’ouverture, elle échappe au principe d’interdiction des paiements.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par créance antérieure ?

Si l’on est légitimement en droit de penser qu’une créance peut être qualifiée d’antérieure dès lors que son fait générateur se produit avant le prononcé du jugement d’ouverture, plusieurs difficultés sont nées :

- tantôt quant à l’opportunité de retenir comme critère de la créance antérieure son fait générateur

- tantôt quant à la détermination du fait générateur de la créance en lui-même

a) Sur l’opportunité de retenir le fait générateur comme critère de la créance antérieure

Si, en première intention, l’on voit mal pourquoi le fait générateur d’une créance ne pourrait-il pas être retenu pour déterminer si elle est ou non antérieure au jugement d’ouverture, une difficulté est née de l’interprétation de l’ancien article L. 621-43 du Code de commerce.

Cette disposition prévoyait, en effet, que « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. »

Seules les créances « ayant une origine antérieure au jugement d’ouverture » étaient donc soumises au régime de la déclaration.

La formule choisie par le législateur n’était pas dénuée d’ambiguïté : fallait-il prendre pour date de référence, afin de déterminer l’antériorité d’une créance, sa date de naissance ou sa date d’exigibilité ?

Cette question s’est en particulier posée pour les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture mais dont l’exigibilité intervenait postérieurement.

Le contentieux relatif aux créances à déclarer selon leur date de naissance a été très important.

L’enjeu était, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde du 27 juillet 2005, de savoir si le créancier pouvait ou non se faire payer à échéance.

L’arrêt rendu en date du 20 février 1990 par la Cour de cassation est une illustration topique de cette problématique.

| Cass. com. 20 févr. 1990 | |

|---|---|

| Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Service agricole industriel du Clairacais (la société) a été mise en redressement judiciaire le 17 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 15 juillet 1986 et que le personnel a été licencié le 8 août 1986, avec dispense d'accomplir le préavis légal ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Lot-et-Garonne (l'URSSAF) n'a été inscrite sur la liste des créances bénéficiant des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 que pour les cotisations afférentes aux salaires de la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que la contestation par elle formée en vue d'obtenir son admission sur la liste précitée pour les cotisations relatives aux salaires de la période du 1er mai au 17 juin 1986, ainsi qu'aux indemnités de congés payés et de préavis consécutives aux licenciements, a été rejetée par le tribunal, dont la cour d'appel a infirmé la décision ;. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'URSSAF en ce qui concerne les cotisations sur les indemnités de congés payés et de préavis, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le paiement prioritaire des créances nées après le jugement d'ouverture ne peut être obtenu pour des créances nées après le jugement de liquidation ; qu'en déclarant prioritaires des créances sociales afférentes aux indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a relevé que les licenciements, fait générateur de la créance, étaient postérieurs au jugement d'ouverture, mais n'a pas constaté qu'ils étaient antérieurs au jugement de liquidation, a violé par fausse application la disposition susvisée ; Mais attendu que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 étant applicable aux créances nées régulièrement après l'ouverture du redressement judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que devait bénéficier des dispositions de ce texte la créance de cotisations de l'URSSAF relative aux indemnités de congés payés et de préavis consécutives aux licenciements opérés après le prononcé de la liquidation judiciaire ; que le moyen est donc sans fondement ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles 40 et 47, premier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour accueillir la demande de l'URSSAF relative aux cotisations sur les salaires de la période du 1er mai au 17 juin 1986, l'arrêt retient que ces salaires ont été versés après l'ouverture du redressement judiciaire, en sorte que la créance de l'URSSAF, qui n'a pris naissance que lors du versement ainsi effectué, bénéficie de la priorité de paiement prévue à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait son origine antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de l'URSSAF relative aux cotisations sur les salaires de la période du 1er mai au 17 juin 1986, l'arrêt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse |

- Faits

- Une société est placée en liquidation judiciaire

- son personnel est licencié

- L’URASSAF est éligible au rang de créancier privilégié seulement pour les créances postérieures au jugement d’ouverture

- Demande

- L’URSAFF demande à ce que l’ensemble de ces créances soient admises au rang de créances privilégiées

- Procédure

- Par un arrêt du 16 juin 1988, la Cour d’appel d’Agen fait droit à la demande de l’URSAFF

- Les juges du fond estiment que dans la mesure où les salaires sur lesquels portent les cotisations impayées ont été versés postérieurement à l’ouverture de la procédure, ils n’endossent pas la qualification de créance antérieure.

- Solution

- Par un arrêt du 20 février 1990, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel

- Elle reproche à la Cour d’appel d’avoir accédé à la demande de l’URSAFF en qualifiant la créance invoquée de postérieure « alors qu’elle constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, ce dont il résultait que la créance de l’URSSAF avait son origine antérieurement à ce jugement»

- Les créances dont se prévalait l’URSAFF devaient donc être soumises au régime juridique, non pas des créances postérieures, mais à celui des créances antérieures.

- S’agissant des autres créances invoquées par l’organisme social, lesquels portaient sur des salaires perçus postérieurement au jugement d’ouverture, la chambre commerciale estime à l’inverse que « l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 étant applicable aux créances nées régulièrement après l’ouverture du redressement judiciaire, c’est à bon droit que la cour d’appel a considéré que devait bénéficier des dispositions de ce texte la créance de cotisations de l’URSSAF relative aux indemnités de congés payés et de préavis consécutives aux licenciements opérés après le prononcé de la liquidation judiciaire»

- Analyse

- Cette solution adoptée par la Cour de cassation intervient à la suite d’un long débat portant sur le régime juridique des créances de sécurité sociale

- Très tôt s’est posée la question de la qualification des cotisations sociales qui se rattachaient à des salaires payés après le jugement d’ouverture mais se rapportant à une période de travail antérieure à ce jugement.

- Deux conceptions s’opposaient sur cette question

- Première conception

- On considère que le régime juridique des créances de sécurité sociale est autonome et ne doit pas être influencé par les dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

- Selon cette conception, les créances doivent donc être réglées à la date normale d’exigibilité dès lors qu’elles sont postérieures au jugement d’ouverture quand bien même les cotisations seraient calculées sur un salaire rémunérant une période d’emploi antérieure au jugement.

- Seconde conception

- On peut estimer, à l’inverse, que le fait générateur des cotisations sociales réside dans le travail fourni par le salarié et non le paiement des salaires, quand bien même leur versement constitue une condition de leur exigibilité.

- Selon cette conception, les cotisations sociales doivent donc être regardées comme des créances antérieures.

- Première conception

- De toute évidence, la Cour de cassation a opté dans l’arrêt en l’espèce pour la seconde conception.

- Pour la chambre commerciale, le fait générateur du salaire c’est le travail effectué.

- Or les cotisations sociales sont afférentes au salaire dû au salarié

- Par conséquent, leur fait générateur c’est bien le travail du salarié et non la date d’exigibilité du salaire.

- La Cour de cassation reproche ainsi à la Cour d’appel d’avoir confondu la naissance de la créance et son exigibilité.

- C’est donc au jour du travail effectué qu’il faut remonter pour déterminer si l’on est en présence d’une créance antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture.

Le critère de rattachement d’une créance à la catégorie des créances antérieure est donc celui de la date de sa naissance.

L’adoption de la date de naissance de la créance comme critère de rattachement à la catégorie des créances antérieure exclut dès lors tout rôle que pourrait jouer la date d’exigibilité de la créance dans ce rattachement.

La date d’exigibilité n’est que celle à laquelle le créancier peut prétendre au paiement.

Elle est, par conséquent, naturellement distincte de la date de naissance qui, en principe, interviendra antérieurement.

Tandis que la date de naissance de la créance se rapporte à sa création, sa date d’exigibilité se rapporte quant à elle à son exécution.

Le débat est définitivement clos depuis l’adoption de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 qui a remplacé la formule « ayant une origine antérieure au jugement d’ouverture » par l’expression « est née » qui apparaît plus précise.

C’est donc le fait générateur de la créance dont il doit être tenu compte et non la date d’exigibilité afin de savoir si une créance est soumise au régime de la déclaration ou si, au contraire, elle peut faire l’objet d’un paiement à l’échéance.

b) Sur la détermination du fait générateur de la créance en lui-même

La détermination du fait générateur d’une créance n’est pas toujours simple.

Pour ce faire, il convient de distinguer les créances contractuelles des créances extracontractuelles.

?) Les créances extracontractuelles

L’antériorité d’une créance extracontractuelle au jugement d’ouverture n’est pas toujours aisée à déterminer.

La détermination de la date de naissance de cette catégorie de créances soulève parfois, en effet, des difficultés.

Bien que la jurisprudence soit guidée, le plus souvent, par une même logique, on ne saurait se livrer à une systématisation des critères adoptés.

Aussi, est-ce au cas par cas qu’il convient de raisonner en ce domaine, étant précisé que les principales difficultés se sont concentrées sur certaines créances en particulier :

==> Les créances de condamnation

Deux sortes de créances doivent être ici distinguées : la créance principale de condamnation et les créances accessoires à la condamnation

- La créance principale de condamnation

- Il s’agit de la créance qui a pour effet générateur l’événement à l’origine du litige.

- La créance de réparation naît, par exemple, au jour de la survenance du dommage.

- Si donc le dommage survient antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, quand bien même la décision de condamnation serait rendue postérieurement, la créance de réparation endossera la qualification de créance antérieure (V. en ce sens com., 9 mai 1995; Cass. com., 4 oct. 2005, n° 03-19.367)

- Les créances accessoires à la condamnation

- Son notamment ici visées les créances de dépens et d’article 700

- La particularité de ces créances est qu’elles sont attachées, moins au fait générateur du litige, qu’à la décision de condamnation

- Aussi, toute la difficulté est de déterminer la date de naissance de cette catégorie singulière de créances

- La jurisprudence a connu une évolution sur ce point :

- Première étape

- Dans un premier temps, la Cour de cassation a estimé que, en raison du caractère accessoire des créances de dépens ou d’article 700, leur qualification dépendait de la date de naissance de la créance principale de condamnation.

- Telle a été la solution retenue par la chambre commerciale dans un arrêt du 24 novembre 1998

- Faits

- Un groupement agricole a subi un préjudice suite à la pollution d’une rivière par une société qui, par suite, fera l’objet d’une procédure de redressement judiciaire

- Cette société est déclarée responsable du préjudice causé au groupement agricole

- Elle est notamment condamnée aux dépens et à l’article 700 (frais irrépétibles)

- Demande

- Le groupement agricole demande à l’administrateur que les dépens de première instance et d’appel ainsi que la somme due au titre de l’article 700 soient admis au rang des créances postérieures

- Procédure

- Par un arrêt du 21 juin 1994, la Cour d’appel de Rennes déboute l’administrateur de sa demande

- Pour les juges du fond, il n’y a pas lieu de distinguer selon que les dépens et l’article 700 ont été octroyés avant ou après l’ouverture de la procédure, dans la mesure où leur fait générateur se situe antérieurement au jugement d’ouverture, soit au moment où l’action a été introduite par le groupement

- Moyens

- L’auteur du pourvoi soutient que la créance de dépens et d’article 700 est née postérieurement à l’ouverture de la procédure soit au moment du prononcé du jugement dans lequel ils sont octroyés au groupement agricole.

- Or le jugement a bien été prononcé postérieurement à l’ouverture de la procédure

- Solution

- Par un arrêt du 24 novembre 1998, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le créancier

- Elle estime que « la créance de dépens et les sommes allouées au GAEC en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ont, comme la créance principale elle-même, leur origine antérieurement au jugement d’ouverture dès lors qu’elles sont nées de l’action engagée avant ce jugement et poursuivie après lui contre la SET et les organes de la procédure collective en vue de faire constater cette créance principale et d’en fixer le montant»

- Autrement dit, pour la chambre commerciale, la qualification de la créance de dépens et d’article 700 est adossée à celle de la créance principale.

- Si cette dernière naît avant le jugement d’ouverture, les créances de dépens et de frais irrépétibles sont soumises au régime des créances antérieures.

- Dans le cas contraire, elles endossent la qualification de créances postérieures.

| Cass. Com. 24 nov. 1998 | |

|---|---|

| Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 22 juin 1994) et les productions, que le groupement agricole d'exploitation en commun de la Morinais (le GAEC), qui a subi des dommages à la suite de la pollution d'une rivière, a engagé diverses procédures en vue de rechercher la responsabilité de la société Entreprise redonnaise de réparations électriques (société ERRE) et d'obtenir réparation de son préjudice ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société ERRE devenue la Société européenne de transformateurs (la SET), le Tribunal, qui a constaté l'intervention volontaire de l'administrateur du redressement judiciaire de la SET et du représentant de ses créanciers, a déclaré cette société et son dirigeant, M. X..., pris à titre personnel, responsables du préjudice subi par le GAEC, a fixé la créance de ce dernier à l'égard de la SET, a fixé à 10 000 francs la somme due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a dit que les dépens seront supportés in solidum par la SET et M. X... ; que la cour d'appel, statuant sur le recours formé contre ce jugement, l'a confirmé en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a dit que les dépens d'appel seront supportés in solidum par l'administrateur du redressement judiciaire de la SET et M. X... ; que le GAEC a demandé que les dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile lui soient payés par l'administrateur du redressement judiciaire de la SET en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le GAEC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créances de dépens et celles résultant de la mise en oeuvre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile nées régulièrement après le jugement d'ouverture au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 bénéficient du régime instauré par ledit article, spécialement lorsque le ou les instances en cause ont été reprises par l'administrateur de la procédure collective ; que tel était le cas en l'espèce, ainsi que le GAEC, appelant, le faisait valoir dans ses écritures circonstanciées ; qu'en refusant de dire et juger que les frais de dépens litigieux bénéficieraient du privilège de l'article 40 précité, au motif qu'il n'y a pas lieu de distinguer les frais engagés postérieurement au jugement d'ouverture pouvant bénéficier du rang des dettes de l'article 40 et des autres, en sorte que l'ensemble des frais engagés pour parvenir à rendre la décision définitive est à inclure dans la déclaration de créance à inscrire au passif, excepté les frais engagés par les mandataires judiciaires depuis leur nomination, la cour d'appel a statué sur le fondement de motifs erronés et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait, à tout le moins, faire le départ entre les frais et dépens visés antérieurement et ceux visés postérieurement au jugement déclaratif, les organes de la procédure collective ayant repris à leur compte la procédure pendante devant le tribunal de grande instance, puis la cour d'appel, pour se prononcer pertinemment sur ceux susceptibles de bénéficier du régime de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en refusant de procéder de la sorte, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article précité ; Mais attendu que la créance de dépens et les sommes allouées au GAEC en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ont, comme la créance principale elle-même, leur origine antérieurement au jugement d'ouverture dès lors qu'elles sont nées de l'action engagée avant ce jugement et poursuivie après lui contre la SET et les organes de la procédure collective en vue de faire constater cette créance principale et d'en fixer le montant ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a exactement énoncé qu'il n'y avait pas lieu de distinguer selon que les frais avaient été engagés avant ou après le jugement d'ouverture, n'a pas violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, inapplicable en la cause ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. |

-

- Seconde étape

- Dans un arrêt remarqué du 12 juin 2002, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que « la créance des dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, mis à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entrent dans les prévisions de l’article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective»

- Ainsi, pour la chambre commerciale, la qualification des créances de dépens et d’article 700 ne doit plus être déterminée en considération de la date de naissance de la créance de condamnation principale

- Les créances accessoires à la condamnation doivent, en toute hypothèse, échapper à la qualification de créances antérieures, dès lors que la décision de condamnation est rendue postérieurement au jugement d’ouverture.

- Dans un arrêt du 7 octobre 2009, la Cour de cassation a confirmé cette solution en précisant que « la créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l’article L. 622 17 du code de commerce (ancien article L. 621 32), lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective» ( com. 7 oct. 2009)

- Seconde étape

| Cass. com. 12 juin 2002 | |

|---|---|

| Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 14 décembre 1999), que la société Schwind (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 4 juin 1996, l'URSSAF du Bas-Rhin a déclaré une créance qui a été contestée ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société reproche à l'arrêt, qui l'a condamnée à payer à l'URSAFF une somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, d'avoir dit que cette indemnité et les dépens de l'URSSAF seraient employés en frais privilégiés de procédure collective, alors, selon le moyen, que les créances de dépens obtenues à l'issue d'une action tendant à faire admettre une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, sont des créances antérieures car elles se rattachent à la créance contestée par l'action, de sorte qu'elles peuvent seulement être admises au passif du débiteur et à la condition qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration régulière ; qu'en condamnant la procédure collective à payer les dépens, la cour d'appel a violé les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la créance des dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mis à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entrent dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. |

==> Les créances sociales

La qualification des créances sociales a fait l’objet d’un abondant contentieux, notamment en ce qui concerne la détermination du fait générateur de l’indemnité de licenciement.

Dans un arrêt du 16 juin 2010, la chambre sociale a considéré que le fait générateur de l’indemnité de licenciement résidait, non pas dans la conclusion du contrat de travail, mais dans la décision de licenciement.

| Cass. soc. 16 juin 2010 | |

|---|---|

| Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2008), que M. X..., employé par la société Cider santé (la société) a été licencié le 14 mai 2007 pour motif économique par le liquidateur, la société ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde puis de liquidation judiciaire par jugements successifs du tribunal de commerce des 17 janvier et 2 mai 2007 ; que les sommes représentant les droits du salarié au jour de la rupture de son contrat de travail n'ayant été garanties par l'assurance générale des salaires qu'en partie, le salarié a saisi le juge de l'exécution, qui a autorisé par ordonnances du 16 juillet 2007 deux saisies conservatoires entre les mains des sociétés Repsco promotion et Codepharma ; que Mme Y..., liquidateur de la société, a assigné le 12 septembre 2007 M. X..., la société Repsco promotion et la société Codepharma, devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la rétractation de ces deux ordonnances ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par M. X... entre les mains des sociétés Codepharma et Repso promotion alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 641-13-I du code de commerce ne vise ni les créances nées pour les besoins de la procédure, ni les créances nées pour les besoins de la liquidation judiciaire parmi les créances assorties d'un privilège de procédure ; qu'en qualifiant l'indemnité due au salarié licencié postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de son employeur de «créance née régulièrement pour les besoins de la procédure» pour affirmer que cette créance devait bénéficier d'un traitement préférentiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que seules les créances nées pendant la poursuite provisoire de l'activité en liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période bénéficient d'un privilège de procédure ; que tel n'est pas le cas de l'indemnité due au salarié, licencié pour motif économique en raison du prononcé, sans poursuite d'activité, de la liquidation judiciaire de son employé ; qu'en élisant néanmoins une telle créance à un rang privilégié aux motifs erronés qu' «il n'y avait pas lieu de distinguer entre créance indemnitaire liée à la rupture du contrat de travail et créance de salaire lorsque ces créances sont nées après l'ouverture de la procédure collective», la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 641-13-I du code de commerce ; Mais attendu que relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13-I du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement de M. X... avait été prononcé par le liquidateur conformément à ses obligations dans le cadre de la procédure collective en cours, en a exactement déduit que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail étaient nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de cette procédure, et qu'en conséquence, elles relevaient de l'article L. 641-13-I du code de commerce, peu important que l'activité ait cessé immédiatement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |

- Faits

- Un salarié est licencié pour motif économique par le liquidateur de la société qui l’employait.

- Cette société faisait l’objet, au moment du licenciement, d’une procédure de liquidation judiciaire

- Afin d’obtenir le paiement de ses indemnités, non garanties par l’AGS, le salarié demande au JEX l’autorisation de pratiquer deux saisies conservatoires sur les comptes de son ex-employeur

- Demande

- Le liquidateur de la société demande la rétractation des deux ordonnances autorisant la réalisation des saisies demandées par le salarié

- Procédure

- Par un arrêt du 2 juin 2008, la Cour d’appel de Versailles déboute le liquidateur de sa demande

- Pour les juges du fond, dans la mesure où le licenciement a été prononcé dans le cadre de la procédure collective, soit postérieurement au jugement d’ouverture, la créance d’indemnité de licenciement pouvait être admise au rang des créances privilégiées.

- Solution

- Par un arrêt du 16 juin 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le liquidateur

- La chambre sociale considère que « relèvent notamment du privilège institué par l’article L. 641-13-I du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure»

- Or elle constate que le licenciement du salarié a été prononcé dans le cadre de la procédure collective en cours.

- Il en résulte pour elle que « les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail étaient nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de cette procédure, et qu’en conséquence, elles relevaient de l’article L. 641-13-I du code de commerce, peu important que l’activité ait cessé immédiatement ».

- Ainsi, pour la Cour de cassation, dès lors que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail étaient nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de cette procédure, elles échappaient à la qualification de créance antérieure, à la faveur du régime des créances privilégiées.

==> Les créances fiscales

Le fait générateur d’une créance fiscale est différent selon le type d’impôt auquel est assujetti le débiteur.

En toute hypothèse, la date qui est le plus souvent retenue pour déterminer si une créance fiscale endosse ou non la qualification de créance antérieure est le jour de son exigibilité.

- S’agissant de l’impôt sur le revenu

- La Cour de cassation a estimé que la date qui doit être prise en compte, ce n’est pas le jour de perception du revenu, mais l’expiration de l’année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus.

| Cass. com. 14 janv. 2004 | |

|---|---|

| Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2001), que par jugement du 21 juillet 1994, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; que le trésorier principal de Bagneux a décerné le 15 février 1996 à l'employeur de Mme X... un avis à tiers détenteur relatif à l'impôt sur les revenus de l'année 1994 des époux X..., dont ceux-ci ont demandé la mainlevée au juge de l'exécution ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X..., pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation et de mainlevée de l'avis à tiers détenteur, alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant que la créance du trésorier principal de Bagneux au titre de l'impôt sur le revenu dû par les époux X... pour l'année 1994 était postérieure à l'ouverture de la procédure collective ouverte le 21 juin 1994 à l'encontre de M. X..., dès lors que les impositions n'avaient été mises en recouvrement que le 31 juillet 1995, sans rechercher si le Trésor public n'était pas tenu de déclarer à titre provisionnel sa créance au passif de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code du commerce ; 2 / que dans leurs conclusions signifiées le 2 février 2000, M. et Mme X... faisaient valoir que le dessaisissement de M. X... consécutif à la liquidation judiciaire de ses biens interdisait toute poursuite exercée sur les biens communs des époux, soit en l'occurrence sur les gains et salaires de Mme X... ; qu'en estimant que la procédure collective ouverte à l'égard de M. X... laissait subsister l'obligation distincte pesant sur son épouse, codébitrice solidaire de l'impôt sur le revenu, sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir que les biens communs des époux ne pouvaient en toute hypothèse faire l'objet de poursuite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, le fait générateur de l'impôt sur les revenus résultant de l'expiration de l'année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus, l'arrêt, répondant aux conclusions prétendument délaissées, retient exactement que la créance du Trésor public au titre de l'impôt sur les revenus perçus par les époux X... au cours de l'année 1994 était postérieure à l'ouverture, le 21 juin 1994, de la procédure collective de M. X... et que le comptable du Trésor chargé du recouvrement pouvait poursuivre individuellement le débiteur sur ses biens ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à la recherche inopérante visée à la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable le pourvoi formé par M. X... ; REJETTE le pourvoi formé par Mme X... ; |

- S’agissant de l’impôt sur les sociétés

- La Cour de cassation a statué dans le même sens, en considérant que « le fait générateur de l’impôt sur les sociétés et la taxe y afférente résulte, en application des articles 36, 38 et 209 du CGI, de la clôture de l’exercice comptable et non pas de la perception des impôts »

| Cass. com., 16 déc. 2008 | |

|---|---|

| Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 28 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.708 ) que la société à responsabilité limitée Network music group (la société) a fait l'objet, le 20 août 1997, d'un jugement de redressement judiciaire, puis, le 5 mai 1998, d'un plan de continuation ; qu'à la suite de la mise en recouvrement, les 31 août et 30 novembre 1998, de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1997 et de la contribution de 10 % y afférente, le trésorier principal de Boulogne-Billancourt (le trésorier) a, en application des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, demandé à l'administrateur le règlement de cette créance fiscale due par la société ; que contestant le caractère privilégié de la créance du Trésor, la société a assigné le trésorier et le commissaire à l'exécution du plan ès qualités devant le tribunal de commerce, pour en obtenir le remboursement, motif pris de ce qu'elle était née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % y afférente, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles 1668 et 1668 B du code général des impôts et des articles 358 à 366 I de l'annexe III à ce code, dans leur rédaction alors en vigueur, l'impôt sur les sociétés et la contribution supplémentaire y afférente, dus au titre d'un exercice donné, lequel correspond à une période de 12 mois mais ne coïncide pas nécessairement avec l'année civile, sont réglés spontanément par le contribuable sous forme d'acomptes trimestriels et sans émission d'un avis d'imposition, au plus tard le 20 février, le 20 mai, le 20 août et le 20 novembre de cet exercice et ce, à compter de la date de clôture de l'exercice précédent; que le solde de cet impôt et de son complément doit lui-même être acquitté spontanément par le redevable en même temps qu'il souscrit sa déclaration de résultats de l'exercice considéré c'est-à-dire, dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante ; qu'en considérant que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés résulte de l'expiration de l'année au cours de laquelle les bénéfices sont perçus, bien qu'il soit exigible trimestriellement dans les conditions susvisées et que la date de son fait générateur ne puisse être postérieure à sa date d'exigibilité, les juges d'appel ont purement et simplement violé les textes susvisés ; 2°/ que l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu ne sont pas dus et versés dans des conditions identiques ; que l'impôt sur les sociétés est payé spontanément, par voie d'acomptes, tandis que le paiement de l'impôt sur le revenu est précédé de l'émission d'un avis d'imposition ; que la circonstance que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés soient déterminés dans les mêmes conditions que les bénéfices passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 209 du code général des impôts est sans incidence sur le fait générateur et les conditions d'exigibilité de l'impôt sur les sociétés qui demeurent différents de ceux de l'impôt sur le revenu ; qu'en assimilant les conditions dans lesquelles l'impôt sur les sociétés est dû avec celles de l'impôt sur le revenu sous prétexte que les modalités de calcul des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés et des bénéfices passibles de l'impôt sur le revenu étaient identiques, les juges d'appel ont encore violé les dispositions des articles 12, 209, 1668 et 1668 B du code général des impôts et des articles 358 à 366 I de l'annexe III à ce code ; 3°/ que les acomptes d'impôt sur les sociétés dus au Trésor public antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non acquittés, constituent des créances nées antérieurement à cette décision, qui ne peuvent donc être réglées postérieurement et doivent donner lieu à une déclaration du Trésor public en application de l'article L. 621-43 du code de commerce ; qu'en considérant que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés est l'expiration de l'année et non la perception des bénéfices et qu'il n'y avait pas lieu de mettre à part les sommes nées de l'activité de la société antérieure à l'ouverture de la procédure collective, bien que l'impôt sur les sociétés soit exigible au cours de l'exercice de réalisation des bénéfices et doive être réglé spontanément par voie d'acomptes, les juges d'appel ont violé les articles L. 621-24, L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce alors en vigueur ainsi que les articles 1668, 1668 B du code général des impôts et 358 à 366 I de l'annexe III à ce code ; Mais attendu qu'en matière de procédure collective, la date du fait générateur de l'impôt permet de déterminer si la créance doit être déclarée au titre de l'article L. 621-43 du code de commerce ou si son recouvrement peut être poursuivi au titre de l'article L. 621-32 du même code ; que, c'est à bon droit, que la cour d'appel a retenu que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés et la taxe y afférente résulte, en application des articles 36, 38 et 209 du CGI, de la clôture de l'exercice comptable et non pas de la perception des impôts, et, après avoir constaté que le principe de la créance des impôts en cause était né au 31 décembre 1997, soit après l'ouverture de la procédure collective, en a déduit que celle-ci relevait de l'article L. 621-32 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |

- S’agissant de la TVA

- L’article 269, 1, a) du Code général des impôts prévoit que le fait générateur de la TVA assise sur des prestations de service est, sauf cas particuliers, l’exécution de la prestation en cause et celui de la TVA assise sur une vente est, toujours sous réserve de situations spécifiques, la date de livraison.

==> Créance de dépollution

Dans un arrêt du 17 septembre 2002, la Cour de cassation a estimé que la créance de dépollution naît « de l’arrêté préfectoral ordonnant la consignation, postérieur au jugement d’ouverture »

Autrement dit, cette créance dont est titulaire le Trésor a pour fait générateur la décision du préfet ordonnant qu’une somme d’argent soit consignée en vue du financement de la remise en état du site pollué.

Dans un arrêt du 19 novembre 2003, la Cour de cassation a semblé revenir sur sa décision en retenant comme fait générateur de la créance la date de fermeture du site (Cass. com. 19 nov. 2003).

La portée de cette jurisprudence est toutefois incertaine pour les auteurs.

| Cass. com. 17 sept. 2002 | |

|---|---|

| Sur le premier moyen : Vu les articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société d'utilisation du phénol (la société SUP), exploitante d'une installation classée, a été mise en redressement judiciaire le 6 janvier 1994, puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur, M. X..., n'ayant pas déféré à une mise en demeure de remettre le site en l'état, le préfet lui a ordonné le 8 septembre 1995, par application du troisième texte susvisé, de consigner une somme répondant des travaux à réaliser ; que le liquidateur a soutenu que, n'ayant pas été déclarée à la procédure collective, cette créance du Trésor était éteinte ; Attendu que pour déclarer éteinte la créance du Trésor et accueillir la demande de restitution de la somme consignée présentée par le liquidateur de la société SUP, la cour d'appel a retenu que l'activité de celle-ci était nécessairement arrêtée le jour de la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance du Trésor était née de l'arrêté préfectoral ordonnant la consignation, postérieur au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; |

?) Les créances contractuelles

La question de la date de naissance des créances contractuelles n’est pas sans poser un certain nombre de difficultés en matière de procédures collectives.

En principe, les créances contractuelles ont pour fait générateur la date de conclusion du contrat, soit, selon le principe du consensualisme, au jour de la rencontre des volontés.

Cette conception volontariste du contrat devrait, en toute logique, conduire à ne qualifier de créances antérieures que les obligations résultant d’un contrat conclu antérieurement au jugement d’ouverture.

En raison néanmoins du caractère dérogatoire du droit des entreprises en difficulté et des objectifs spécifiques qu’il poursuit, il est des cas où cette conception du fait générateur de la créance contractuelle est remise en cause, à tout le moins est envisagée sous un autre angle.

Au fond, comme le soulignent certains auteurs, tant l’article L. 622-17, qui régit les créances antérieures, que l’article L. 622-13 relatif aux créances postérieures, se prononcent moins sur le fait générateur, que sur le régime qui leur est applicable.

Aussi, le droit des entreprises en difficulté ne remettrait nullement en cause l’approche civiliste du fait générateur des créances contractuelles.

La date du contrat permettrait donc toujours de déterminer le caractère antérieur ou postérieur de la créance et, ce faisant, le régime normalement applicable à la créance à condition toutefois, et là résiderait la particularité du droit des entreprises en difficulté, qu’aucune disposition spécifique ne vienne soumettre cette créance à un régime distinct de celui qui devrait lui être naturellement applicable.

Comme en matière de créance extracontractuelle, c’est également au cas par cas qu’il convient ici de raisonner.

==> Créance résultant d’un contrat de vente

- Principe

- Dans un arrêt du 15 février 2000, la Cour de cassation a estimé que la créance résultant d’un contrat de vente avait pour fait générateur, non pas la date de conclusion du contrat, mais le jour de son exécution.

| Cass. com. 15 févr. 2000 | |

|---|---|

| Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par ordonnance du 6 septembre 1994, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société SIAQ a admis la créance de la société Etudes et réalisations graphiques (société ERG), à titre chirographaire, pour une certaine somme, tandis que la société ERG soutenait que sa créance était née de la poursuite de l'activité et relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour dire que la créance de la société ERG, correspondant à une commande passée avant le redressement judiciaire de la société SIAQ et livrée à celle-ci postérieurement au jugement d'ouverture, ne relevait pas de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt énonce que " le fait que cette prestation ait profité à la société SIAQ après l'ouverture de la procédure importe peu, dès lors que l'accord des parties sur la réalisation de la commande, qui fige les obligations respectives des parties et fait naître l'obligation au paiement, est intervenu avant la procédure collective " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. |

- Faits

- Contrat de vente conclu entre deux sociétés

- Entre la conclusion du contrat et la livraison de la marchandise, la société acheteuse est placée en redressement judiciaire

- La société vendeuse n’est donc pas payée

- Tandis que le juge-commissaire considère qu’il s’agit là d’une créance antérieure, le vendeur estime que sa créance est née de la poursuite de l’activité

- Demande

- Le vendeur se prévaut du bénéfice de l’article 40 de la loi du 25 janvier 85, soit du régime des créanciers privilégiés

- Procédure

- Par un arrêt du 6 mai 1996, la Cour d’appel d’Agen déboute le vendeur de sa demande

- Les juges du fond estiment que le contrat de vente a été conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure, de sorte que la créance revendiquée ne saurait être admise au rang des créances privilégiées

- Solution

- Par un arrêt du 15 février 2000, la Cour de cassation, casse l’arrêt de la Cour d’appel

- La Cour de cassation considère que le fait générateur de l’obligation de paiement ce n’est pas la conclusion du contrat de vente, mais la délivrance de la chose achetée

- Or en l’espèce, la délivrance a eu lieu postérieurement au jugement d’ouverture.

- La créance du vendeur, peut donc bien être admise au rang des créances privilégiées

- Analyse

- De toute évidence, la solution retenue ici par la Cour de cassation est totalement dérogatoire au droit commun

- Techniquement la créance nait bien, comme l’avait affirmé la Cour d’appel, au jour de la conclusion du contrat !

- C’est la rencontre des volontés qui est créatrice d’obligations et non la délivrance de la chose

- Tel n’est pas ce qui est pourtant décidé par la Cour de cassation

- Pour la chambre commerciale c’est l’exécution de la prestation qui fait naître la créance

- Le droit de revendication du vendeur de meuble dessaisi est manifestement sacrifié sur l’autel du droit des procédures collectives.

- Cette solution est appliquée de manière générale à tous les contrats à exécution successive

- Exceptions

- Contrat de vente immobilière

- Dans cette hypothèse, la qualification de la créance dépend, non pas de la remise des clés de l’immeuble, mais de son transfert de propriété.

- Dans un arrêt du 1er février 2000, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « le contrat de vente de l’immeuble dont l’une des clauses subordonne le transfert de propriété au paiement intégral du prix est un contrat de vente à terme n’incluant pas un prêt et que ce contrat était en cours lors de l’ouverture de la procédure collective, une partie du prix restant à payer» ( com. 1er févr. 2000).

- Garantie des vices cachés

- Dans l’hypothèse où le débiteur endosse la qualité, non plus de vendeur, mais d’acheteur, la créance de garantie des vices cachés a pour fait générateur la date de conclusion du contrat.

- Cette solution a été consacrée dans un arrêt du 18 janvier 2005.

- La Cour de cassation a considéré dans cette décision que « la créance née de la garantie des vices cachés a son origine au jour de la conclusion de la vente et non au jour de la révélation du vice» ( com. 18 janv. 2005)

- Contrat de vente immobilière

==> Créance résultant d’un contrat à exécution successive

En matière de contrat à exécution successive, la Cour de cassation considère que le fait générateur de la créance réside, non pas dans la date de conclusion du contrat, mais au jour de la fourniture de la prestation caractéristique.

- Pour le contrat de travail

- Le fait générateur de la créance de salaire réside dans l’exécution de la prestation de travail.

- Dans un arrêt du 8 novembre 1988 la Cour de cassation considère, par exemple, que « après avoir retenu exactement que les dispositions relatives à l’exigibilité des cotisations ne pouvaient prévaloir sur celles de la loi du 25 janvier 1985 qui interdisent de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, le jugement constate que les cotisations réclamées se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure à l’ouverture de la procédure collective ; qu’en l’état de ces énonciations, c’est à bon droit que le tribunal a décidé qu’une telle créance était née antérieurement au jugement d’ouverture et que, par suite, peu important l’époque à laquelle les salaires correspondants avaient été payés, l’acte tendant à obtenir paiement de cette créance devait être annulé» ( com. 8 nov. 1988).

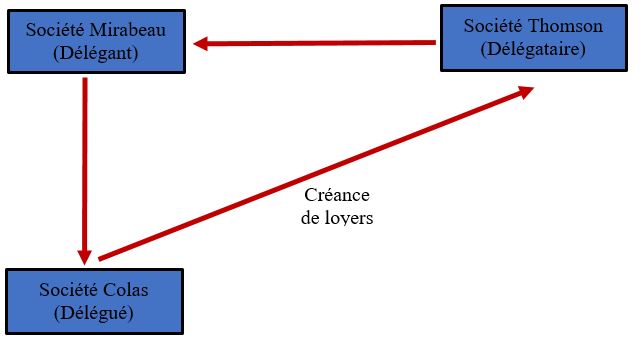

- Pour le contrat de bail

- Le fait générateur de la créance de loyer réside quant à elle dans la jouissance de la chose

- Dans un arrêt du 28 mai 2002, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « la redevance prévue par un contrat à exécution successive poursuivi par l’administrateur est une créance de la procédure pour la prestation afférente à la période postérieure au jugement d’ouverture et constitue une créance née antérieurement au jugement d’ouverture pour la prestation afférente à la période antérieure à ce jugement et soumise à déclaration au passif» ( com. 28 mai 2002)

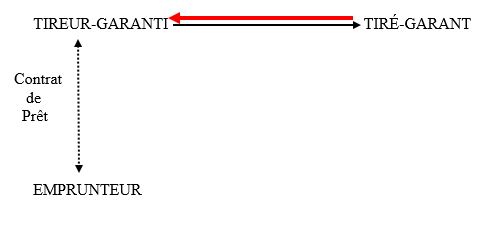

==> Créance résultant d’un contrat de prêt

Bien que la jurisprudence tende désormais à considérer que le contrat de prêt constitue, non plus un contrat réel, mais un contrat consensuel, en matière de procédure collective, la cour de cassation estime toujours que la qualification endossée par la créance de remboursement est déterminée par la date de déblocage des fonds.

En matière d’ouverture de crédit, la chambre commerciale a estimé que, en ce qu’elle constitue une promesse de prêt, elle « donne naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés par le client » (Cass. com. 21 janv. 2004).

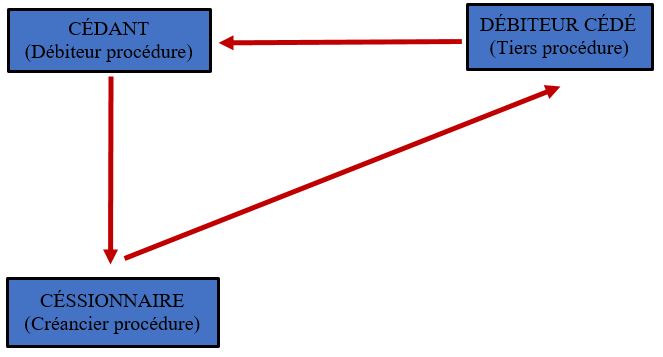

==> Créance résultant d’un contrat de cautionnement

L’hypothèse visée ici est la situation où la caution, après avoir été actionnée en paiement par le créancier, se retourne contre le débiteur principal.

Elle dispose contre ce dernier de deux recours : un recours personnel et un recours subrogatoire.

- En cas d’exercice par la caution de son recours subrogatoire

- Dans cette hypothèse, la créance dont elle se prévaut la caution contre le débiteur n’est autre que celle dont était titulaire le créancier accipiens

- La date de naissance de cette créance devrait, en conséquence, être déterminée selon les règles applicables à cette créance

- En cas d’exercice par la caution de son recours personnel

- Recours de la caution contre le débiteur

- La détermination du fait générateur de la créance invoquée par la caution est ici plus problématique.

- Deux approches sont envisageables

- On peut considérer que la créance a pour fait générateur la conclusion du contrat

- On peut également estimer que cette créance naît du paiement de la caution entre les mains du créancier accipiens.

- Selon que l’on retient l’une ou l’autre approche, lorsque le jugement d’ouverture intervient entre la date de conclusion du contrat de caution et la date de paiement, la qualification de la créance sera différente.

- Dans un arrêt du 3 février 2009, la Cour de cassation a opté pour la première approche.

- Elle a, autrement dit, considéré que « la créance de la caution qui agit avant paiement contre le débiteur principal, sur le fondement de l’article 2309 du code civil, prend naissance à la date de l’engagement de caution» ( com. 3 févr. 2009)

- Recours de la caution contre le débiteur

| Cass. com. 3 févr. 2009 | |

|---|---|

| Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2309 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que poursuivi en paiement des sommes dues par Mme X..., au titre d'un prêt dont il s'était rendu caution, M. de Y... (la caution), a, en application des dispositions de l'article 2309 du code civil , assigné celle-ci, qui avait été mise en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, en paiement de la somme mise en recouvrement contre lui ; Attendu que, pour déclarer l'action de la caution recevable et condamner Mme X... à lui payer une certaine somme, l'arrêt retient que l'action indemnitaire est née postérieurement à la clôture de la procédure collective de la débitrice principale puisque l'assignation en paiement de la banque à l'encontre de la caution a été délivrée le 16 novembre 1990 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la caution qui agit avant paiement contre le débiteur principal, sur le fondement de l'article 2309 du code civil, prend naissance à la date de l'engagement de caution et que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ne permet pas aux créanciers, de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, sauf dans les cas prévus aux articles 169, alinéa 2, et 170 de cette même loi, la cour d'appel, qui a constaté que l'engagement de caution était du 30 janvier 1984 et que la liquidation judiciaire de Mme X... avait été clôturée le 28 février 1990 pour insuffisance d'actif, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; |

- Recours de la caution contre ses cofidéjusseurs

- Dans un arrêt du 16 juin 2004, la Cour de cassation a retenu une solution identique à celle adoptée dans l’arrêt du 3 février 2009.

- Faits

- Une banque consent un prêt à une société

- En garantie, deux associés souscrivent à un cautionnement en faveur de la banque

- L’un des associés caution cède ses parts sociales à l’autre

- La société est par suite placée en liquidation judiciaire

- La caution qui avait cédé ses parts règle à la banque la créance à hauteur du montant déclarée à la procédure

- La caution se retourne alors contre le commissaire d’exécution au plan afin que lui soit réglée la part due par son ex-coassocié décédé entre-temps

- Demande

- La caution qui a réglé la dette principale réclame à l’administrateur le paiement de la part dû par les ayants droit de son cofidéjusseur

- Procédure

- Par un arrêt du 2 octobre 2001, la Cour d’appel de Besançon accède à la requête de la caution

- Les juges du fond estiment que dans la mesure où l’action contre le cofidéjusseur ne naît qu’à partir du moment où l’un d’eux a réglé la dette principale, la créance de la caution naît au jour du paiement de la dette principale

- Solution

- Par un arrêt du 16 juin 2004, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel

- Elle considère que « la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre son cofidéjusseur sur le fondement de l’article 2033 du Code civil, prend naissance à la date de l’engagement de caution»

- Aussi, la Cour de cassation reproche-t-elle à la Cour d’appel d’avoir pris comme fait générateur de la créance le paiement de la dette principale par la caution.

- Pour elle, dans la mesure où la souscription du cautionnement a eu lieu antérieurement au jugement d’ouverture, la créance de la caution n’est pas éligible au rang des créances privilégiées.

- Analyse

- La solution adoptée par la Cour de cassation ne s’impose pas avec évidence.

- Car au fond, cette position revient à dire que, au moment où elle s’engage envers le créancier, la caution acquiert :

- D’une part, la qualité de débiteur accessoire de la dette principale

- D’autre part, la qualité de créancier chirographaire antérieur quant au recours qui lui est ouvert par le code civil contre son ou ses cofidéjusseurs

- Au total, il semble désormais être acquis que le recours personnel de la caution, qu’il soit dirigé contre un cofidéjusseur soumis à une procédure collective ou contre le débiteur principal soumis à une procédure collective, naît au jour de la signature du contrat de cautionnement.

- Faits

- Dans un arrêt du 16 juin 2004, la Cour de cassation a retenu une solution identique à celle adoptée dans l’arrêt du 3 février 2009.

| Cass. com. 16 juin 2004 | |

|---|---|

| Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mars 1986, l'Union des banques régionales (la banque) a consenti un prêt à la société La Lizaine (la société), avec pour garantie le cautionnement solidaire de MM. X... et Y..., associés de la société ; que, le 31 janvier 1988, M. Y... a cédé à M. X... l'ensemble de ses parts sociales ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance qui a été admise pour un certain montant ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire à la suite duquel un plan de cession a été arrêté, M. Z... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que M. Y... ayant réglé, en sa qualité de caution, une somme de 50 000 francs pour solde de la créance de la banque, a assigné M. X... en remboursement de cette somme ; que M. Z..., ès qualités, est intervenu à l'instance ; que M. X... est décédé le 4 mars 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X..., décédé, à payer 25 000 francs à M. Y... alors, selon le moyen, qu'aucune des parties, à qui il appartenait de fixer les termes du litige, n'avait demandé à la cour d'appel de condamner M. Z..., ès qualités, à payer la somme de 25 000 francs à M. Y... ; qu'en prononçant cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions récapitulatives déposées par M. Y... le 20 mai 1999 que ce dernier a sollicité la condamnation de M. Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, à lui payer une somme de 50 000 francs en application de l'article 2033 du Code civil ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-32 du Code de commerce ; Attendu que la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre son cofidéjusseur sur le fondement de l'article 2033 du Code civil, prend naissance à la date de l'engagement de caution; Attendu que pour condamner M. Z..., commissaire à l'exécution du plan de M. X..., décédé, à payer 25 000 francs à M. Y..., l'arrêt retient que s'agissant de rapports entre deux cautions, et non entre une caution et le débiteur principal, M. Y... ne disposait d'aucune action avant d'avoir payé, ce par application de l'article 2033 du Code civil, que l'origine de sa créance est, dès lors, postérieure à l'ouverture de la procédure collective de M. X..., de telle sorte que cette créance n'était pas soumise à l'obligation de déclaration ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'engagement de caution de M. Y... avait été souscrit avant l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; |

2. Les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture

La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a étendu le champ d’application du principe d’interdiction des paiements en incluant dans son giron les créances qui n’entrent pas dans la catégorie des créances dites privilégiées visées à l’article L. 622-17 du code de commerce.

L’article L. 622-17 les définit comme les créances « nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. »

Deux enseignements peuvent immédiatement être tirés de cette disposition :

- D’une part, le principe d’interdiction des paiements ne s’applique pas seulement aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, il est également susceptible de s’appliquer aux créances postérieures.

- D’autre part, pour être applicable à une créance née postérieurement au jugement d’ouverture, ladite créance ne doit pas être considérée comme privilégiée au sens de l’article L. 622-17 du Code de commerce

Aussi, afin d’apprécier l’étendue du champ d’application du principe d’interdiction des paiements, convient-il de déterminer ce que l’on doit entendre par créance privilégiée.

Il ressort de la définition posée à l’article L. 622-17 du Code de commerce qu’une créance privilégiée répond à trois critères cumulatifs qui tiennent

- D’abord, à la date de naissance de la créance

- Ensuite, à la régularité de la créance

- Enfin, à l’utilité de la créance

a) L’exigence de postériorité de la créance au jugement d’ouverture

Pour être qualifiée de privilégiée, la créance doit nécessairement être née postérieurement au jugement d’ouverture.

Dans ces conditions, la détermination de la date de naissance de la créance présentera un intérêt majeur.

Dès lors que la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, elle est imperméable à la qualification de créance privilégiée.

Afin de déterminer si une créance est postérieure, il conviendra alors de raisonner dans les mêmes termes que pour les créances antérieures.

b) L’exigence de régularité de la créance

L’article L. 622-17, I du Code de commerce vise les créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure.

Que doit-on entendre par l’expression « nées régulièrement » ?

Le législateur a entendu viser ici les créances nées conformément aux règles de répartition des pouvoirs entre les différents organes de la procédure.

Pour mémoire, selon la nature de la procédure dont fait l’objet le débiteur, l’administrateur, lorsqu’il est désigné, sera investi d’un certain nombre de pouvoirs, qu’il exercera, parfois, à titre exclusif.

En matière de procédure de sauvegarde, l’article L. 622-1 du Code de commerce prévoit par exemple que si « l’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant […] lorsque le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux. »

Lorsqu’il s’agit d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur sera complètement dessaisi de son pouvoir de gestion de l’entreprise à la faveur de l’administrateur (art. L. 641-9 C. com.)

Ainsi, la créance régulière est celle qui résulte d’un acte accompli en vertu d’un pouvoir dont était valablement investi son auteur.

A contrario, une créance sera jugée irrégulière en cas de dépassement de pouvoir par le débiteur ou l’administrateur.

Pour apprécier la régularité d’une créance il faut alors distinguer selon que la créance est d’origine contractuelle ou délictuelle

==> Les créances contractuelles

- Pour les créances nées de la conclusion d’un contrat

- La créance naît régulièrement si le contrat a été conclu par un organe qui était investi du pouvoir d’accomplir l’acte.

- Pour les actes de gestion courante, le débiteur dispose de ce pouvoir en matière de procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire.

- Pour les créances nées de l’exécution d’un contrat en cours

- Lorsqu’une décision de continuation a été prise

- La créance ne peut naître régulièrement qu’à la condition que le contrat ait été poursuivi en vertu d’une décision prise par la personne habilitée

- Il s’agira

- soit de l’administrateur lorsqu’il est désigné

- soit du débiteur après avis conforme du mandataire

- En matière de liquidation judiciaire, seul le liquidateur est investi de ce pouvoir.

- Lorsqu’aucune décision de continuation n’a été prise

- Lorsque la créance trouve son origine dans l’exécution d’un contrat en cours pour lequel aucune décision de continuation n’a été prise, la jurisprudence considère classiquement que cette absence de décision n’entache pas la régularité de la créance.

- Il est, par ailleurs, indifférent que la décision prise ultérieurement soit favorable ou non à une continuation du contrat en cours (V. en ce sens com. 12 juill. 1994)

- Lorsqu’une décision de continuation a été prise

- Cas particulier de la créance de salaire

- Si, en principe, l’irrégularité de la créance s’apprécie au regard du dépassement de pouvoir du débiteur ou de l’administrateur, il est un cas où cette règle est écartée

- Dans un arrêt du 13 juillet 2010, la Cour de cassation a, en effet, estimé que quand bien même une créance de salaire serait née irrégulièrement dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, elle pouvait, malgré tout, bénéficier du régime des créances privilégiées.

| Cass. soc. 13 juill. 2010 | |

|---|---|

| Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, bien que faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. X... a continué d'exercer son activité et d'employer M. Y... qu'il avait engagé en qualité de manoeuvre avant l'ouverture de la procédure ; qu'ayant appris l'existence de la procédure collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et d'un rappel de salaires ; Attendu pour rejeter cette demande, l'arrêt, qui prononce la résiliation du contrat de travail, retient que les créances dont M. Y... poursuit le paiement, nées de la poursuite d'activité de M. X... après sa liquidation judiciaire, ou de la résiliation du contrat postérieurement à la liquidation judiciaire, ne sont pas nées régulièrement après le jugement d'ouverture au sens de l'ancien article L. 621-32 du code de commerce, qu'elles se trouvent par conséquent hors procédure et que leur montant ne peut pas être fixé dans le cadre de la procédure collective ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit tant que le liquidateur ne l'a pas rompu, et que, sauf en cas de fraude, est opposable à la procédure collective la créance du salarié née de la poursuite illicite de l'activité, sans que puissent lui être opposés l'usage irrégulier de ses pouvoirs par le débiteur et la méconnaissance de son dessaisissement, et alors, d'autre part, que l'article L. 621-32 du code de commerce, alors applicable, ne concernait que les modalités de paiement des créances et non les conditions de leur admission au passif salarial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; |

- Faits

- Une société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire

- Alors que la procédure de liquidation est engagée, l’entreprise continue d’employer un salarié alors qu’aucune décision en ce sens n’ayant été prise par le liquidateur

- Demande

- Après avoir eu connaissance de la procédure de liquidation, le salarié saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité de rupture de son contrat de travail et un rappel de salaire.

- Procédure

- Par un arrêt du 10 octobre 2007 la Cour d’appel de Montpellier déboute le salarié de sa demande

- Les juges du fond estiment que la créance invoquée par le salarié est née irrégulièrement, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir du privilège consenti aux créanciers postérieurs

- Pour la Cour d’appel, il s’agit donc d’une créance hors procédure, de sorte que le salarié ne peut, ni déclarer sa créance, ni en demander le paiement à l’échéance.

- Solution

- Par un arrêt du 13 juillet 2010, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article L. 621-32 du Code de commerce

- La chambre sociale considère :

- D’une part, qu’« en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit tant que le liquidateur ne l’a pas rompu, et que, sauf en cas de fraude, est opposable à la procédure collective la créance du salarié née de la poursuite illicite de l’activité, sans que puissent lui être opposés l’usage irrégulier de ses pouvoirs par le débiteur et la méconnaissance de son dessaisissement»

- D’autre part, « que l’article L. 621-32 du code de commerce, alors applicable, ne concernait que les modalités de paiement des créances et non les conditions de leur admission au passif salarial»

- Autrement dit, pour la haute juridiction, le salarié était parfaitement fondé à réclamer le paiement à échéance de sa créance.

- Elle justifie sa solution en avançant deux arguments :

- Premier argument

- En cas de liquidation judiciaire, le contrat de travail du salarié se poursuivrait de plein droit

- L’article L. 622-17, VI prévoit en ce sens que les contrats de travail échappent au pouvoir discrétionnaire de l’administrateur concernant la poursuite ou non des contrats en cours.

- Second argument

- La créance du salarié, même irrégulière, est opposable à la procédure collective car

- D’une part, la violation en l’espèce des règles du dessaisissement du débiteur fautif n’est pas imputable au salarié

- D’autre part, la créance invoquée par le salarié serait parfaitement régulière au regard de l’article L. 621-32 du Code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire puisque le contrat de travail n’a pas été rompu par le liquidateur.

- La créance du salarié, même irrégulière, est opposable à la procédure collective car

- Premier argument

- Analyse

- De toute évidence, la Cour de cassation se livre ici à une interprétation audacieuse de l’article L. 621-32.

- En l’espèce, il y avait clairement un dépassement de pouvoir de la part du débiteur

- Techniquement, la créance était donc bien irrégulière.

- Aussi, en affirmant que la violation des règles de dessaisissement par le débiteur n’était pas imputable au salarié, la Cour de cassation ajouter une condition au texte.

- L’article L. 621-32 ne prévoit nulle part qu’une créance peut être considérée comme régulière si le dépassement de pouvoir du débiteur ou de l’administrateur n’est pas imputable au créancier.

- Lorsque, en outre, la chambre sociale ajoute que l’article L. 621-32 du Code ne concerne que les modalités de paiement des créances et non les conditions de leur admission, cette affirmation est, là encore, très critiquable.

- Lorsque, en effet, cette disposition énonce qu’une créance doit être née régulièrement pour être opposable à la procédure et bénéficier d’un privilège de traitement, que fait-elle sinon poser une condition d’admission des créances ?

- Ce ne sont pas des modalités de paiement dont il était question dans l’arrêt en l’espèce, mais bien de déterminer le bien-fondé du paiement d’une créance née postérieurement au jugement d’ouverture.

==> Les créances extracontractuelles

Dans la mesure où, par définition, les créances délictuelles et quasi-délictuelles naissent de faits illicites, elles ne devraient, en toute logique, jamais pouvoir être considérées comme nées régulièrement.

Animée par un souci de protection du créancier et, plus encore, d’indemnisation des victimes de dommages causés par le débiteur, la jurisprudence a admis que ces créances puissent être admises au rang des créances privilégiées.

Dans un arrêt remarqué du 13 octobre 1998, la Cour de cassation a que la nature délictuelle d’une créance ne faisait pas obstacle à ce qu’elle puisse être née régulièrement « après le jugement d’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire conformément aux règles gouvernant les pouvoirs du débiteur ou, le cas échéant, de l’administrateur ».

| Cass. com. 13 oct. 1998 | |

|---|---|