1.- À première vue, le principe de précaution fait figure d’une bien salutaire invocation. Sur le fondement de ce principe, les pouvoirs publics s’emploient à refréner ici et là, au gré (disons les choses) de l’émotion collective, l’audace de quelques opérateurs économiques. À tort ou à raison, là n’est pas la question, ceux qu’on montre du doigt en les qualifiant volontiers d’apprentis sorciers ont été travaillés en férocité (si vous me permettez d’emprunter les mots d’Audiard). On ainsi prolongé le moratoire sur la culture du maïs transgénique MON810 de Monsanto. On a refusé l’exploitation du gaz de schiste. On a supprimé l’emploi du Bisphénol A dans les contenants alimentaires (v. toutefois Cons. const. 17 sept. 2015, n° 2015-480 QPC, Assoc. Plastics europe). On a arrêté de prescrire la pilule Diane 35. On a fait démonter des antennes-relais. On s’interroge sur l’innocuité des bornes Wifi et la dangerosité de la cigarette électronique. En bref, les Dieux ont exigé des sacrifices. Dont acte : on a sacrifié des industriels sur l’autel d’une sécurité poussée a maxima, apocalyptique diront les opposants au principe de précaution…

2.- La peste soit le droit en général et le principe de précaution en particulier. Voilà ce que répondent ses détracteurs au premier rang desquels on compte les chercheurs, les inventeurs et les industriels. Au fond, et en première intention, il y aurait matière à s’alarmer de la stigmatisation de la science et de la judiciarisation de la société. D’aucuns annoncent pourtant l’apocalypse. À terme, les pays qui auront sublimé le principe de précaution connaîtront le déclin et l’engourdissement. On nous prie même de relire les Évangiles : « Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde » (Luc, 21, 26) (V. Ph. le Tourneau, n° 28-1). C’est que le développement des sciences et des techniques est un prolongement de l’aventure humaine ; l’un et l’autre interagissent continuellement. « L’homme trouve par les moyens techniques de nouvelles possibilités d’exploration, de reconfiguration et de développement de la création pour les uns de l’environnement pour les autres, qui n’est jamais achevée » (Ph. le Tourneau, eod. loc.). J’ai en tête entre autres inventions, qui donnent autant à espérer qu’à penser, les heurts et malheurs du cœur artificiel Carmat ou les vices et vertus du transhumanisme. Être humain conservé dans un cas. Être humain augmenté dans l’autre. Peut-être y reviendrons-nous.

3.- Le droit serait malade de son principe de précaution. La maladie – si tant est qu’il s’agisse bien de cela, nous reviendrons sur l’étiologie – est datée. Nous avons fêté il y a peu les 20 ans de l’introduction du principe de précaution dans le droit français et les 10 ans de la constitutionnalisation dudit principe. Il faut savoir que le virus est venu sur le devant de la scène internationale à Rio en 1992 lors de la conférence sur le développement et l’environnement. De quoi s’agit-il alors ? Eh bien d’une règle de prudence en vertu de laquelle, je cite, « l’absence d’incertitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives permettant de prévenir la dégradation de l’environnement ». Puis, la contamination a immanquablement gagné. C’est de pandémie dont il s’agit à présent puisque l’Union européenne et la France ont été tour à tour infectées. Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne renferme un texte en ce sens. Permettez-moi de faire simplement remarquer que le spectre de l’article 191.2 du TFUE[1] – ce qu’on appelle techniquement le domaine d’application – est d’ailleurs relativement large puisque l’environnement est certainement concerné, mais aussi la protection de la santé des personnes (art. 191.1, al. 2).

Le droit interne français a également été augmenté d’une semblable prescription. On doit l’introduction du principe de précaution dans notre arsenal juridique à la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative à l’environnement (C. env., art. L. 110-1) et à la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement (art. 5) (voy. égal. loi n° 2016-1087 du 08 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, arts. 1246 et s. nouv. c.civ. in La réparation du préjudice écologique // loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 rel. au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, art. L. 225-102-4 nouv. c.com.). Cette dernière charte constitutionnelle proclame à l’article 5, je cite, « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertain en l’état des connaissances scientifiques pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » Depuis lors, le législateur s’en inspire, plus ou moins directement par ailleurs. Dernière inspiration invisible à la précaution : la loi n° 2011-2012 du 29 déc. 2011 rel. au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Fameuse loi adoptée à la hâte pour calmer le bon peuple (très légitimement) ému par l’affliction des victimes du Médiator (Benfluorex). Le Code de la santé publique oblige depuis toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou un produit de santé à mettre en œuvre un système de pharmacovigilance (art. L. 5121-22). Ce code, qui a notablement grossi (aussitôt après que cet anorexigène a été retiré du marché), donne encore le pouvoir à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’exiger du titulaire d’une autorisation qu’il effectue les études de sécurité post-autorisation de mise sur le marché s’il existe des craintes relativement au médicament autorisé (art. L. 5121-8). Dans un ordre d’idées approchantes, l’article L. 221-1-2, II du Code de la consommation oblige l’auteur de la mise sur le marché de « suivre » le produit (i.e. 1. recherche de l’information sur les risques susceptibles d’être présentés par le produit. 2. Engagement d’actions aux fins de maîtrise desdits risques). Et les détracteurs du principe de précaution de retenir l’essentiel : le droit est décidément malade. Remarquez, il faut être très malade ou follement confiant dans son pouvoir pour prétendre discipliner ce qui n’existe qu’en puissance, ce qui n’est en l’occurrence à la fois que futur et incertain, à savoir le risque hypothétique, le dommage potentiel (P. Jourdain, Comment traiter le dommage potentiel ? Resp. civ. et assur. 2010.11). Jean Giroudeau a raison quand il dit que « le droit est la plus puissante école de l’imagination. Jamais poète n’a interprété la nature aussi librement qu’un juriste la réalité” (in La guerre de Troie n’aura pas lieu) !

4.- En vérité, le malade est imaginaire. Il existe en ce sens un faisceau d’indices graves précis et concordants. Le 27 mars 2014, le Sénat a adopté une proposition de loi constitutionnelle. Son objet : préciser la portée du principe de précaution. Le rapporteur de la loi considère en effet que « le bilan de l’application de ce tout nouveau principe constitutionnel laisse apparaître des limites ». Lesquelles me direz-vous ? Eh bien, entre autres, des difficultés concrètes dans son application. C’est que le principe sous étude est affecté d’un vice congénital ou structurel ; c’est égal. Il s’agit très certainement d’un principe programmatique, moins sûrement d’un principe juridique.

La lecture du Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique se suffit à elle-même. Voici ce qu’on trouve sous le vocable « Précaution ». « Directive de politique juridique qui, pour la sauvegarde d’intérêts essentiels (protection de la santé publique, de l’environnement) recommande (aux gouvernements en particulier) de prendre, à titre préventif, des mesures conservatoires propres à empêcher la réalisation d’un risque éventuel avant même de savoir avec certitude (preuves scientifiques à l’appui) que le danger contre lequel on se prémunit constitue une menace effective. » Et le Vocabulaire de proposer encore (et le caractère évanescent du principe apparaît avec plus d’évidence encore) : « Maxime de prudence aux contours flous dont la portée juridique et fondement appellent réflexion, un surcroît de précaution n’ayant de légitimité qu’autant qu’il repose sur une évaluation raisonnable du risque et apporte à celui-ci une réponse pertinente et proportionnée ». Vous m’accorderez qu’on a vu des principes juridiques mieux établis. Je songe, pour ne prendre que deux exemples parmi les plus féconds, au principe matriciel de la force obligatoire du contrat ou bien à celui du principe responsabilité.

Ceci pour vous dire, après d’autres, que l’ombre du principe de précaution ou son fantôme font certainement bien plus peur de sa réalité. On est, au fond, dans l’ordre de l’hypocondrie.

5.- Le principe sous étude est pour l’instant bien plus invoqué dans le discours médiatique ou politique qu’il n’est plaidé dans les prétoires. Il existe donc un écart saisissant entre la perception médiatique ou politique du principe de précaution et sa réalité juridique.

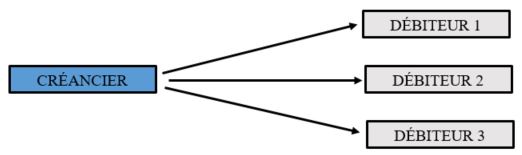

C’est que le droit est bien en peine. “Admettre que le principe de précaution constitue un fondement nouveau de la responsabilité conduit à de véritables bouleversements”. Pour mémoire, les conditions de la responsabilité sont au nombre de trois. Le demandeur à l’action en réparation doit rapporter la preuve qu’il est la victime d’un dommage causé par le fait du défendeur. L’article 1240 du code civil est explicite. « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Tout cela se tient parce que c’est droit. Seulement voilà, l’admission d’un principe de précaution tord les solutions les mieux acquises. J’en veux pour preuve qu’il est désormais des responsabilités sans victime. De là à inventer des responsabilités sans préjudice et des responsabilités sans indemnisation, il n’y a qu’un pas (D. Mazeaud, Responsabilité civile et précaution, Resp. civ. et assur., 2001). C’est pour le moins original. Hypocondrie ?, eh bien hypocondrie et demi. Bien que la résistance des esprits au changement de système soit grande, il faut saluer les quelques fructueuses percées du principe de précaution. Précisément, c’est sur le fondement de la « faute de précaution » que la responsabilité des personnes ayant causé ce qu’on appelle un « préjudice écologique pur » est désormais recherchée. Il faut bien voir que jusqu’alors le droit civil de la responsabilité éprouvait de grandes difficultés à indemniser les atteintes subies par l’environnement lui-même indépendamment de la lésion d’un intérêt humain. On se souvient des marées noires qui ont souillé des années durant nos côtes bretonnes et des images apocalyptiques qui nous ont été ramenées. Accordez-moi qu’il eut été en conscience intolérable de laisser filer à bon compte les responsables à raison d’un handicap congénital du droit civil de la responsabilité. Le législateur moderne a su dépasser l’obstacle. L’action civile est désormais possible depuis la loi du 1er août 2008 sur la responsabilité environnementale (transposition dir. européenne n° 2004/35/CE du 21 avr. 2004). Emportés par cette opportune victoire, les zélateurs du principe de précaution proposent de ne plus seulement conjuguer la responsabilité au passé en la cantonnant dans son rôle traditionnel d’indemnisation des dommages déjà subis, mais de la projeter dans le futur pour qu’elle puisse être en mesure d’appréhender les risques de dommages collectifs graves et irréversibles pour l’environnement, et ce qui nous occupe plus particulièrement, la santé (D. Mazeaud, eod. loc.). La responsabilité civile aurait donc une fonction classique d’indemnisation à laquelle s’ajouterait une fonction plus moderne d’anticipation, d’évitement. Pour l’heure rétrospective, la responsabilité civile deviendrait prospective. Son domaine d’application serait par voie de conséquence des plus larges : passé / futur ; risques réalisés / risques réalisables. La crainte d’un mal très grand sur l’environnement et les gens est salutaire. Reste qu’il est quelques dangers du principe de précaution sur lesquels je souhaiterais à présent braquer le projecteur.

6.- Je vois un premier danger. Pour satisfaire certaines aspirations sans rompre les cadres du droit établi, ont détourne de leur sens les mots ou les institutions. C’est le cas de la responsabilité. Ceci pour vous dire que lorsque qu’on vide les mots de leur sens usuel, on n’est pas compris et on n’est plus soi-même maître de sa pensée »[2]. Mais il y a un danger autrement plus grave.

Si l’on n’y prend garde, s’il devait être mal compris, le principe de précaution (louable en lui-même, mais critiquable lorsqu’il confine à l’inhibition et l’immobilisme) pourrait se révéler un frein à la recherche et à l’activité industrielle, laissant croire que tous les risques peuvent être anticipés et, grâce aux pouvoirs publics, l’imprévu éliminé. La prudence n’est pas l’art d’esquiver risques et responsabilités, mais celui d’assurer l’efficacité de l’action. L’homme prudent est celui qui sait discerner, avec rectitude et audace, et ce qu’il convient de faire. Disons les choses : Toujours choisir les sécurités est à coup sûr un très grand risque (Ph. Vuitton, Peur ?). Le principe de précaution, comme on se plait à le magnifier, est une sorte de nouvelle et utopique ligne Maginot, aussi dangereuse et inefficace. Il faut laisser les chercheurs, les inventeurs et les entrepreneurs audacieux continuer à modifier le monde. Si le professeur Alain Carpentier n’avait pas pris de risques, il n’aurait pas transplanté avec l’équipe du professeur Latrémouille le premier cœur totalement artificiel autonome le 18 décembre 2013. Autre exemple (et ils pourraient être multipliés à l’envie) : aurait-on développé l’invention de l’électricité si l’on avait su que celle-ci allait faire un million de morts, surtout par électrocution, depuis son invention ?

Ce que je veux dire ici, c’est qu’au fond celui qui sème peu, récolte peu. Il n’existe pas de sécurité absolue. Le fait même de vivre est dangereux (et mortel assurément). On constate un rejet de la fatalité voire un déni de la mort. Le passage d’une philosophie de la résignation à une idéologie de la réparation est attesté (L. Cadiet, Sur les faits et les méfaits de l’idéologie de la réparation, mél. P. Drai). Reste qu’une fois qu’on a dit ça : on ne peut pas interdire d’agir. Starck aura l’occasion d’écrire en ce sens qu’« écrasé par une injuste responsabilité, l’homme se réfugiera dans l’inaction ; les sources de tout progrès technique seront taries »[3]. Il faut savoir que le dévoiement de la responsabilité a freiné les initiatives aux États-Unis d’Amérique. Mme Engel écrit en ce sens que “plutôt que de prendre des précautions, [les Américains] ont préféré cesser d’agir et se réfugier dans un attentisme généralisé”[4]. Disons le tout net : la responsabilité (pas plus que le droit du reste) ne saurait être la panacée contre tous les risques de l’aventures humaines (Ph. le Tourneau, n° 28-1). Non, décidément, « la responsabilité (…), liée qu’elle est à la liberté, facilite l’esprit d’initiative, pousse à l’action, alors que les théories du risque (poussées a maxima) incitent à l’immobilisme, au mortel attentisme »[5]. Ceci étant dit, et à l’heure de terminer ma communication, une question brûle les lèvres. Bon et bien qu’est ce que le principe de précaution en droit ?

7.- Pour tout dire, il est temps de lever le rideau et de faire toute la lumière (enfin autant que je le peux). Tandis que le droit de la responsabilité est un jugement de l’action, le droit de la précaution est un jugement des diligences faites pour prévenir le dommage. L’obligation des défendeurs à l’action en justice est de prévenir le dommage ou, tout au moins, de s’assurer contre sa survenance. En définitive, les principes d’attribution de la responsabilité sont les mêmes qu’avec la théorie du risque, qui historiquement a fondé la responsabilité des employeurs du fait des dommages causés aux ouvriers. Loin de moi l’idée (vous l’aurez compris) de nier toute utilité à la théorie du risque. Celui qui est à l’origine d’une activité ou de la mise en circulation d’un produit sans en avoir prévu les conséquences dommageables est tenu d’en répondre. Il se peut fort que ledit risque, en l’état des connaissances scientifiques, soit impossible à prévoir. Au fond, le droit de la précaution cherche à prévenir le dommage, à éviter autant que faire se peut sa survenance. C’est de prophylaxie dont il s’agit : la perspective d’avoir à payer de l’argent est censée dissuader les actes antisociaux. Techniquement, le droit de la précaution organise ce qu’on appelle un renversement de la charge de la preuve. Ainsi, lorsque le développement – industriel, agricole, scientifique, technique ou médical – suscite un risque grave et irréversible, mais incertain je vous l’accorde, la prudence s’impose. Le doute profitera donc à la victime. C’est de politique juridique dont il question. Initialement, je vous le concède, le principe de précaution était censé favoriser l’action des seuls pouvoirs publics. Disons que désormais il s’impose à tous et autorise le juge à prescrire des mesures préventives, même en cas de risque potentiel, à titre de précaution (P. Jourdain, eod. loc.) ! C’est le sens des textes dont je vous parlais. Au fond, le Code de la santé publique et le Code de la consommation se contentent de prescrire une obligation de vigilance.

Le Conseil constitutionnel a fait de même dans une décision n° 2011-116 QPC du 08 avril 2011, Michel Z et autres. Elle est topique de ce dont je suis en train de vous entretenir. Dans cette décision, qui est rendue à l’occasion du contrôle a posteriori de constitutionnalité de la loi (C. constr. et hab., art. L. 112-16. Exception de préoccupation), le Conseil se prononce sur la conformité d’un texte du Code de la construction et de l’habitation à la Charte de l’environnement et au droit qu’elle proclame pour tout un chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Alors que le Conseil constitutionnel aurait pu reconnaître un nouveau droit de l’homme comprenez un nouveau droit opposable à tout un chacun, il préfère s’aventurer dans le système responsabilité. Et, au lieu de fonder sa décision sur le texte constitutionnel à proprement parler, il s’emploie à découvrir dans les articles 1er et 4 de la Charte de l’environnement une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourrait résulter de l’activité de tout un chacun (cmp. C. envir., art. L. 110-2, al. 2 : « Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement »).

Tout cela pour vous dire qu’en l’état actuel du droit, le principe de précaution ne constitue pas une règle à proprement parler. Il se borne tout au plus, mais c’est déjà beaucoup, à être une incitation à la politique législative.

Relisons le Code de la santé publique, lequel doit plus volontiers retenir votre attention. L’article L. 5121-22 oblige toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou un produit de santé à mettre en œuvre un système de pharmacovigilance. Tout est dit.

Au fond, et ce seront mes derniers développements. Le principe de précaution ne consiste pas dans le doute de s’abstenir. Il consiste dans le doute à s’astreindre !

[1] « La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé?, en tenant compte de la diversité? des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité? a? la source, des atteintes a? l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur. »

[2] P. Esmein, La faute et sa place dans la responsabilité civile, RTD civ. 1949, p. 481, spéc. n° 1. Adde, en ce sens, les travaux du Centre d’étude de la responsabilité, Le sentiment de la responsabilité, Presses universitaires de Tours, 1984 ; Ph. MALAURIE, L. AYNÈS et Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., nos 53, 54.

[3] Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée dans sa double fonction de garantie et de peine privée, op. cit., p. 72. Adde M. BACACHE-GIBEILI, Droit civil, Les obligations, La responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., n° 17.

[4] Vers une nouvelle approche de la responsabilité. Le droit français face à la dérive américaine, op. cit., p. 9. Adde Ph. le TOURNEAU, La verdeur de la faute dans la responsabilité civile (ou de la relativité de son déclin), op. cit., p. 507.

[5] Ph. le TOURNEAU, La verdeur de la faute dans la responsabilité civile (ou de la relativité de son déclin), eod. loc.