Il est des situations où celui qui exerce une emprise physique sur la chose, n’a pas la volonté de se comporter comme son propriétaire.

Parce qu’il lui manque l’animus il ne peut donc pas être qualifié de possesseur : il est seulement détenteur de la chose.

La détention se distingue ainsi de la possession en ce que le détenteur n’a pas la volonté d’être titulaire du droit réel en cause.

Reste qu’il exerce, comme le possesseur, une emprise matérielle sur la chose. La détention peut prendre deux formes :

- Elle peut être précaire, soit résulter d’un titre

- Elle peut être simple, soit résulter d’un fait

I) Possession et détention précaire

Le Code civil ne donne aucune définition de la détention, il se limite à en décrire les effets. L’article 2266, par exemple, prévoit que « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit ».

Aussi, c’est vers la doctrine qu’il convient de se tourner pour identifier la notion et en comprendre les éléments constitutifs.

Le doyen Cornu définit la détention dans son vocabulaire juridique comme « le pouvoir de fait exercé sur la chose d’autrui en vertu d’un titre juridique qui rend la détention précaire en ce qu’il oblige toujours son détenteur à restituer la chose à son propriétaire et l’empêche de l’acquérir par la prescription (sauf interversion de titre), mais non de jouir de la protection possessoire, au moins à l’égard des tiers ».

Il ressort de cette définition que la distinction entre la possession et la détention précaire tient, d’une part, à leurs sources, d’autre part, à leurs éléments constitutifs et, enfin, à leurs effets.

==> Les sources

Si, possesseur et détenteur ont en commun d’exercer un pouvoir de fait sur la chose, ils se distinguent en ce que la possession résulte toujours d’une situation de fait, tandis que la détention précaire résulte d’une situation de droit.

- La possession relève du fait

- Si la possession se confond généralement avec la propriété, situation de droit, elle relève pourtant toujours du fait : l’acte de détention et de jouissance de la chose

- Si le possesseur exerce un pouvoir de fait sur la chose, c’est parce qu’il en a la maîtrise physique.

- Le point de départ de la possession consiste ainsi en une situation de pur fait, l’emprise matérielle exercée sur la chose, à la différence de la détention qui est assise sur une situation de droit

- La détention relève du droit

- Contrairement au possesseur, le détenteur précaire ne tient pas son pouvoir de l’emprise matérielle qu’il exerce sur la chose, mais du titre qui l’autorise à détenir la chose.

- Ce titre est le plus souvent un contrat, tel qu’un bail, un prêt, un dépôt ou encore un mandat.

- Ce titre peut encore résulter de la loi : il en va ainsi du tuteur qui est détenteur précaire des biens qu’il administre pour le compte de la personne protégée.

- Tel est encore le cas de l’usufruitier dont le pouvoir, qu’il détient le plus souvent des règles de dévolution successorale, ne se confond pas avec le droit du propriétaire (V. en ce sens 2266 C. civ.)

==> Les éléments constitutifs

Ce qui distingue la possession de la détention ne tient pas seulement à leurs sources, mais également à leurs éléments constitutifs.

- S’agissant de la possession

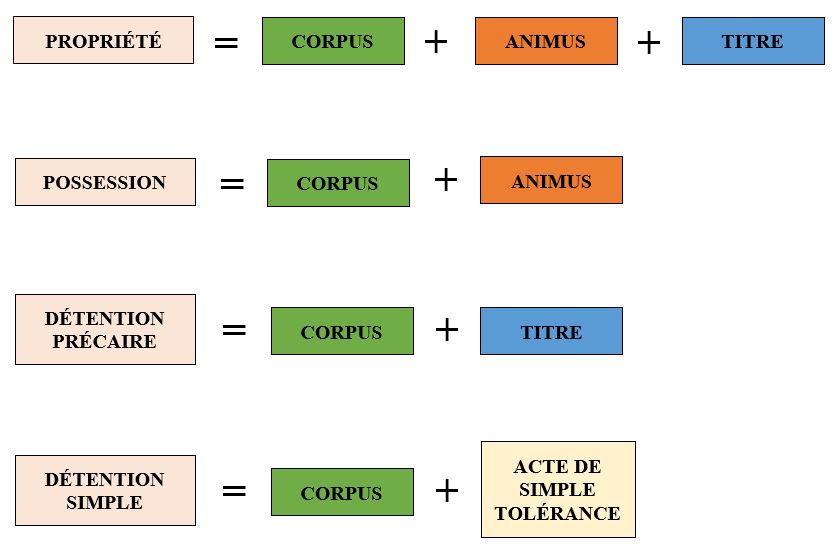

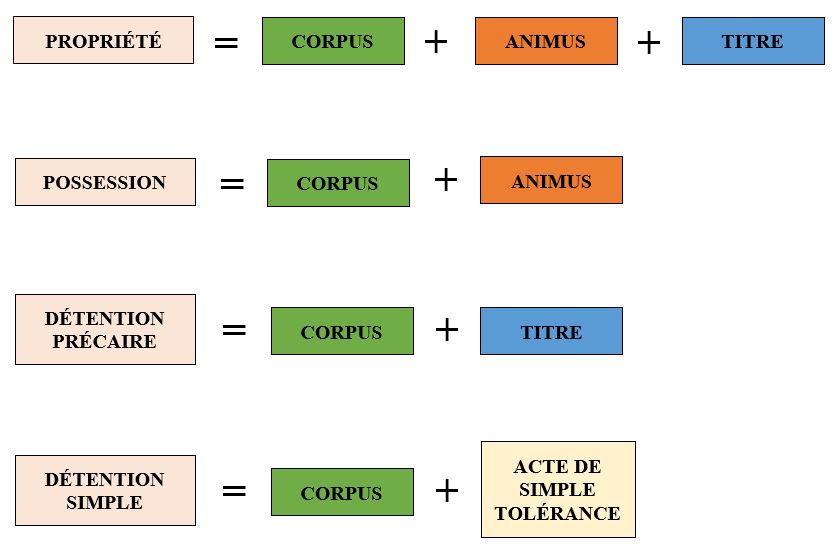

- La possession requiert, pour être constituée, la caractérisation du corpus et de l’animus.

- S’il est admis que la possession puisse perdurer en cas de disparition du corpus, sous réserve qu’elle ne soit pas contredite par un tiers, c’est à la condition que le possesseur ait l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose.

- Surtout, la possession ne pourra produire ses effets que si elle ne résulte d’aucun titre, car le titre fonde la détention.

- S’agissant de la détention

- Comme la possession, la détention requiert le corpus: le détenteur doit exercer une emprise matérielle sur la chose.

- La détention est ainsi, avant toute chose, un pouvoir de fait sur la chose.

- Ce pouvoir dont est titulaire le détenteur ne s’accompagne pas néanmoins de l’animus

- Ce dernier n’a, en effet, pas la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose

- Ses agissements se limitent à exercer une emprise matérielle sur la chose, sans intention de se l’approprier

- C’est là une différence fondamentale avec la possession qui se caractérise notamment par l’animus.

- La conséquence en est que, en l’absence de l’animus, la détention ne peut emporter aucun des effets juridiques attachés à la possession, spécialement l’effet acquisitif.

==> Les effets

Dernière différence entre la détention et la possession : leurs effets respectifs. Tandis que la détention se caractérise par l’obligation de restitution qui pèse sur le détenteur, la possession permet au possesseur d’acquérir, sous certaines conditions, le bien possédé.

- La restitution de la chose

- Particularité de la détention, qui ne se retrouve pas dans la possession, le détenteur a vocation à restituer la chose à son propriétaire ; d’où la qualification de détention précaire

- L’obligation de restitution résulte du titre qui fonde le pouvoir exercé sur la chose par le détenteur

- Lorsque, en effet, la situation de droit cesse de produire ses effets, le détenteur doit restituer la chose

- Ainsi, à l’échéance du contrat, le locataire doit quitter les lieux, le dépositaire doit rendre la chose au déposant et l’emprunteur doit rembourser la somme d’argent prêtée au prêteur

- L’obligation de restitution rend certes la détention de la chose précaire

- Cette précarité est toutefois somme toute relative, dans la mesure, le détenteur est protégé par un titre.

- Si le contrat de bail exige que la chose louée soit restituée à l’échéance du terme, il oblige également le bailleur à assurer au preneur la jouissance paisible de la chose pendant toute la durée du bail.

- Sur cet aspect la situation du détenteur précaire est bien moins favorable que celle du possesseur sur lequel ne pèse, certes, aucune obligation de restitution, mais dont le pouvoir qu’il exerce sur la chose peut être contesté par un tiers.

- Le possesseur n’a, en effet, pas vocation, a priori, à restituer le bien puisque, par hypothèse, il a la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire.

- Reste que la possession peut être affectée par un certain nombre de vices de nature à la priver d’efficacité, voire à la remettre en cause.

- Tel n’est pas le cas de la détention précaire qui résulte toujours d’une situation de droit et qui, par voie de conséquence, procure au détenteur une certaine sécurité juridique

- L’acquisition de la chose

- L’un des principaux effets attachés à la possession est de permettre au possesseur d’acquérir le bien par voie de prescription.

- À cet égard, l’article 2258 du Code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.»

- Autrement dit, le possesseur peut devenir le propriétaire, de droit, de la chose en cas de possession continue et prolongée dans le temps.

- C’est là une différence fondamentale avec la détention qui, par principe, n’emporte aucun effet acquisitif.

- Il est néanmoins des cas exceptionnels où ma loi lui attache cet effet.

- Principe

- À la différence de la possession, la détention ne produit pas d’effet acquisitif.

- Ce principe est énoncé à plusieurs reprises dans le Code civil

- Ainsi, l’article 2257 prévoit que « quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire»

- L’article 2266 dispose encore que :

- D’une part, « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. »

- D’autre part, « ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. »

- La règle ainsi posée se justifie par l’absence d’animus chez le détenteur.

- Celui-ci n’a, a priori, pas l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire du bien avec lequel il entretient généralement une relation contractuelle.

- À supposer que détenteur possède cet animus, il y a lieu de protéger le véritable propriétaire de la chose contre les manœuvres du possesseur.

- Admettre que la détention puisse produire un effet acquisitif reviendrait à considérablement fragiliser le droit réel dont est titulaire le propriétaire toutes les fois qu’il consent à autrui la détention de la chose dans le cadre d’une relation contractuelle.

- Exceptions

- Le code civil pose plusieurs d’exceptions à l’impossibilité pour le détenteur d’acquérir le bien par voie de prescription

- Première exception : la transmission du bien à un tiers

- L’article 2269 du Code civil admet que lorsque le bien a été transmis par le détenteur précaire à un tiers, la prescription acquisitive peut jouer

- En matière de meuble, si l’effet acquisitif est immédiat, le tiers doit être un possesseur de bonne foi ( 226 C. civ.)

- En matière d’immeuble, le délai de la prescription acquisitive est de 10 ans si le tiers est de bonne foi et de trente ans s’il est de mauvaise foi

- Seconde exception : l’interversion de titre

- L’article 2268 du Code civil dispose que les détenteurs précaires « peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.»

- Cette situation correspond à l’hypothèse où le détenteur précaire décide de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose

- On parle alors d’interversion de titre : le détenteur qui est censé être dépourvu d’animus conteste au propriétaire son droit de propriété

- Si ce dernier ne réagit pas, il s’expose à ce que le détenteur, en application de l’article 2268 du Code civil, se prévale de la prescription acquisitive

- L’interversion de titre peut également intervenir du fait d’un tiers : c’est l’hypothèse où le détenteur a transmis la chose à un tiers de bonne foi.

- Ce dernier est alors susceptible de se comporter comme le propriétaire de la chose

II) Détention précaire et acte de pure faculté ou de simple tolérance

Lorsque le pouvoir de fait exercé sur la chose ne correspond ni à une situation de possession, ni à une situation de détention précaire, on dit de l’agent qu’il est « occupant sans droit, ni titre ».

Tout au plus, lorsque l’emprise matérielle que l’occupant exerce sur le bien est consentie par le propriétaire, elle correspond à ce que l’on appelle un acte de pure faculté ou de simple tolérance.

L’acte de pure faculté ou de simple tolérance peut se définir comme la détention d’un bien avec la permission tacite ou expresse du propriétaire.

À la différence de la détention précaire qui repose sur un titre, la détention résulte ici de la seule volonté du propriétaire de la chose.

Cette situation se rencontre notamment en matière de servitude qui est une charge établie sur un immeuble pour l’usage et l’utilité d’un fonds voisin appartenant à un autre propriétaire.

Il s’agit d’un démembrement de la propriété de l’immeuble que la servitude grève et d’un droit accessoire de la propriété du fonds auquel elle bénéficie. Comme un droit réel, la servitude peut parfois être acquise par prescription. Pour ce faire, elle doit faire l’objet d’une possession pendant une certaine durée.

Toutefois, ainsi que le prévoit l’article 2262 du Code civil « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. »

Ainsi, lorsque la détention ne résulte pas d’un titre et que le détenteur n’a pas la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose, elle ne produit aucun effet.

Cette règle a, par exemple, trouvé à s’appliquer dans un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 6 mai 2014. La troisième chambre civile a, en effet, validé la décision d’une Cour d’appel qui avait retenu « qu’un acte de pure faculté de simple tolérance ne pouvait fonder ni possession ni prescription » (Cass. 3e civ. 6 mai 2014, n°13-16790).

Dès lors, le fait pour le propriétaire d’un champ d’autoriser un voisin à faire paître son troupeau d’animaux sur ce champ ne fait pas du voisin le possesseur d’une servitude de passage et de pâturage.

Pareillement, le simple passage à pied sur le terrain d’autrui, toléré par le propriétaire, ne suffit pas à constituer possession, faute d’élément intentionnel.

Au fond, l’acte de pure faculté ou de simple tolérance consiste en l’exercice normal du droit de propriété qui, n’empiétant pas sur le fonds d’autrui, ne constitue pas un acte de possession capable de faire acquérir, par usucapion, un droit sur ce fonds.

Cet acte de pure faculté ou de simple tolérance est admis, soit parce que le propriétaire du fonds l’a expressément autorisé, soit parce qu’il y consent tacitement par souci d’amitié, de bon voisinage, d’obligeance ou encore altruisme.

==> Au bilan, les différents cas dans lesquels est susceptible de se trouver celui qui exerce un pouvoir de fait ou de droit sur la chose correspondent à quatre situations :