?Finalité de la procédure

La procédure d’injonction de payer a été instaurée par le législateur en vue d’offrir au créancier d’une obligation contractuelle le moyen d’obtenir rapidement, efficacement, et, à moindre frais, le règlement d’une facture impayée.

En somme, il s’agit de permettre au créancier de vaincre l’inertie du débiteur qui se soustrait à l’exécution spontanée de ses obligations.

À l’examen, la procédure d’injonction de payer se caractérise par la mise à l’écart du contradictoire entre la requête et la signification de l’ordonnance ou l’opposition.

Elle a pour objectif de concilier les droits du créancier au recouvrement de sa créance et ceux du débiteur qui n’a connaissance de cette volonté de recouvrement qu’au moment de la signification de l’ordonnance et qui ne peut donc faire valoir ses droits qu’après avoir reçu l’injonction.

Il peut être observé que le dépôt d’une requête en injonction de payer n’interrompt pas le délai de prescription de la créance. Il est donc nécessaire de veiller à cette prescription, car si le créancier est susceptible de se heurter à court à terme à une forclusion de son action, il sera préférable d’assigner le débiteur en paiement.

I) Les avantages de la procédure d’injonction de payer

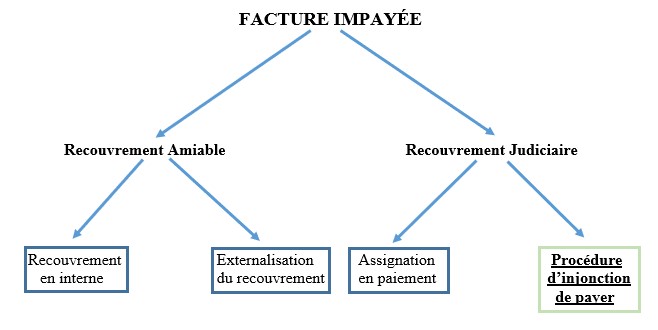

Pour obtenir le règlement d’une facture impayée deux options s’offrent au créancier :

?Le recouvrement amiable

- Soit gestion du recouvrement en interne

- Avantages

- Frais réduits à la portion congrue

- Liberté d’action

- S’effectue en dehors du cadre judiciaire

- Inconvénients

- Long : le succès de la négociation dépend du bon vouloir du débiteur

- Inefficace : le créancier ne dispose d’aucun moyen de contrainte

- Avantages

- Soit externalisation du recouvrement

- Avantages

- Recouvrement effectué par un professionnel du recouvrement

- S’effectue en dehors du cadre judiciaire

- Inconvénients

- Onéreux, surtout en cas d’insolvabilité du débiteur

- Long : le succès de la négociation dépend du bon vouloir du débiteur

- Inefficace : le prestataire ne dispose d’aucun moyen de contrainte

- Avantages

?Le recouvrement judiciaire

- Soit assigner le débiteur en paiement (action en justice de droit commun)

- Avantage :

- Efficace : obtention d’un titre exécutoire

- Inconvénients :

- Long : délais de procédure, respect du contradictoire, expertises

- Onéreux : coûts liés à un procès

- Avantage :

- Soit engager une procédure d’injonction de payer (procédure d’exception)

- Avantages :

- Rapide : procédure simplifiée

- Efficace : obtention d’un titre exécutoire

- Peu onéreux : limitée aux frais de rédaction et de signification d’actes

- Inconvénients

- Les mêmes que ceux de l’action de justice au fond en cas d’opposition du débiteur

- Avantages :

En résumé :

II) Les conditions de mise en œuvre de la procédure

Les conditions de mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer sont édictées à l’article 1405 du Code de procédure civile qui prévoit que :

« Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :

1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. »

Il ressort de cette disposition que la procédure d’injonction de payer ne peut être mise en œuvre que dans trois cas bien distincts :

- La créance résultant d’une obligation contractuelle

- La créance résultant d’une obligation statutaire

- La créance résultant de la souscription d’un instrument de crédit

A) La créance résultant d’une obligation contractuelle

?Notion

Par créance contractuelle, il faut entendre toutes celles qui sont nées de la conclusion d’un contrat conformément à l’article 1101 du Code civil (contrat de vente, de bail, d’entreprise, de dépôt, de prêt, d’assurance, de caution etc.)

?Exclusion

- Les créances nées d’un quasi-contrat

- Enrichissement injustifié

- Répétition de l’indu

- Gestion d’affaire

- Engagement unilatéral

- Les créances nées d’un délit ou d’un quasi-délit

- Action en réparation d’un préjudice extracontractuel (Cass. com., 17 mars 1958 : JCP G 1958)

?Caractères

- Certaine : fondée et justifiée dans son principe

- Liquide : déterminée quant à son montant (au regard des seules stipulations contractuelles)

- Exigible : le délai de paiement est échu

B) La créance résultant d’une obligation statutaire

?Notion

Il s’agit des créances dues au titre d’un statut légal dont l’adhésion est le plus souvent exigée dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle (caisse de retraite, sécurité sociale)

?Caractères

- Certaine

- Liquide

- Exigible

C) La créance résultant de la souscription d’un instrument de crédit

?Notion

L’article 1405 du Code de procédure civile vise expressément les créances qui résultent de la souscription de trois instruments de crédit différents et de certains actes y afférents :

- La lettre de change

- L’aval

- L’endossement

- Le billet à ordre

- L’aval

- L’endossement

- L’acceptation d’une cession Dailly

?Exclusion

La créance qui résulte de l’émission d’un chèque n’est pas éligible à la procédure d’injonction de payer :

- Le chèque peut faire l’objet d’un recouvrement simplifié

- L’huissier de justice a compétence, en matière de chèque impayé, pour émettre un titre exécutoire

?Condition

La créance dont se prévaut le demandeur doit résulter d’un titre et d’un engagement valables, conformément aux exigences de fond et de forme posées par le Code de commerce

III) Le déroulement de la procédure d’injonction de payer

A) Le dépôt de la requête

1. L’auteur de la requête

L’article 1407 du Code de procédure civile prévoit que « la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire »

Il ressort de cette disposition deux choses :

- Le créancier peut rédiger et déposer seul la requête d’injonction de payer

- Quel que soit le montant de la demande, la représentation n’est donc pas obligatoire devant le Tribunal judiciaire et le Tribunal de commerce, à tout le moins au stade de la requête.

- En cas d’opposition formulée contre l’ordonnance, ce sont les règles de droit commun qui s’appliqueront.

- Le créancier peut solliciter les services d’un mandataire

- Aucune limitation quant aux personnes susceptibles d’endosser la qualité de mandataire

- Avocats

- Huissiers

- Notaire

- Société de recouvrement

- La preuve d’un mandat de représentation n’est pas exigée par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 27 juin 2002, n° 98-17.028)

- Aucune limitation quant aux personnes susceptibles d’endosser la qualité de mandataire

2. La rédaction de la requête

La requête doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires et être assortie de documents justificatifs.

a. Les mentions obligatoires

Il ressort de l’article 1407 du CPC que la requête d’injonction de payer doit comporter deux sortes de mentions

- Les mentions énoncées à l’article 1407 du CPC

- Les mentions exigées aux articles 54 et 57 du CPC

?Les mentions énoncées à l’article 1407 du CPC

- L’indication précise du montant de la somme réclamée

- Le décompte des différents éléments de la créance, soit le détail

- du principal

- des intérêts légaux ou conventionnels

- de la clause pénale

- des frais de recouvrement antérieurs

- des frais de dépôt de la requête si TC compétent

- Le fondement de la créance, soit sa cause :

- Créance née d’une obligation contractuelle

- Créance née d’une obligation statutaire

- Créance née de l’émission d’un effet de commerce

- Le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête.

?Les mentions énoncées aux articles 54 et 57 du CPC

- Les mentions de l’article 54 du CPC

- À peine de nullité, la demande initiale mentionne :

- L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

- L’objet de la demande ;

- Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

- Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

- Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

- Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.

- À peine de nullité, la demande initiale mentionne :

- Les mentions de l’article 57 du CPC

- Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :

- Lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social

- Dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

- Elle est datée et signée.

- Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :

b. Les documents justificatifs

L’article 1407 in fine prévoit que la requête « est accompagnée des documents justificatifs »

La Cour de cassation estime que cette exigence signifie qu’il incombe au créancier « de prouver la réalité et l’étendue de sa créance » (Cass. 2e civ., 23 oct. 1991, n° 90-15.529)

Ainsi, les documents produits par le créancier doivent justifier le bien-fondé de sa demande.

c. La présentation de la requête

- La requête doit être adressée au greffe de la juridiction compétente

- La requête doit être présentée en double exemplaire, conformément à l’article 494

- La requête doit comporter l’indication précise des pièces invoquées

d. Absence d’exigence de tentative préalable de règlement amiable

La question s’est posée de savoir si le dépôt d’une requête en injonction de payer était subordonné à l’exigence de tentative de règlement amiable énoncée à l’article 750-1 du CPC.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »

Bien que la doctrine soit partagée sur cette question, la Direction des affaires civiles et du sceau a indiqué dans une note accompagnant l’adoption du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile[1] que lorsque la décision sollicitée devait être prise au terme d’une procédure non contractuelle, telle qu’une ordonnance sur requête ou une injonction de payer, cela constitue un motif légitime au sens du 3° de l’article 750-1 du CPC dispensant alors le requérant de justifier d’une tentative préalable de règlement amiable du litige porté devant la juridiction saisie.

3. La juridiction compétente

3.1. La compétence d’attribution

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice était censée réformer la procédure d’injonction de payer.

L’objectif affiché par le législateur était de renforcer l’efficacité et la rapidité du traitement des requêtes en injonction de payer. Selon l’étude d’impact, cette réforme visait également à faire des économies d’échelle.

À cette fin, deux mesures ont été envisagées par le législateur :

- Centraliser au niveau national le traitement des requêtes en injonction de payer et des oppositions

- Dématérialiser la procédure d’injonction de payer

Finalement, cette réforme, qui devait être mise en œuvre au plus tard le 1er septembre 2023, a été abandonnée.

Aussi, est-ce le dispositif prévu initialement par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui reste en vigueur.

Ce dispositif est énoncé à l’article 1406 du Code de procédure civile. Cette disposition prévoit que la demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions :

- Le Président du tribunal judiciaire (créance civile)

- Le Juge des contentieux de la protection (créances portant sur des matières relevant de sa compétence)

- Le Président du tribunal de commerce (créance commerciale)

3.2. La compétence territoriale

?Principe

Le lieu de résidence du débiteur (art. 1406, al. 2 CPC)

Il s’agit d’une règle d’ordre public (art. 1406, al.3) :

- toute clause contraire est réputée non écrite (art. 1406, al.3)

- le juge doit relever d’office son incompétence (art. 847-5 CPC)

Lorsqu’il s’agit d’une personne morale la théorie des gares principales est applicable (V. en ce sens Cass. 2e civ., 27 mai 1988, n° 86-19.606)

?Exception

En matière de créance née d’une charge de copropriété la juridiction compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble (art. 60 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967)

4. Frais de dépôt de la requête

?Principe

Le dépôt d’une requête d’injonction de payer n’est conditionné par le paiement d’aucuns frais.

?Exception

L’article 1425 du Code de procédure civile prévoit que « devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque. »

- Frais de dépôt exigés devant le Tribunal de commerce

- Frais doivent être consignés au greffe du TC au plus tard dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la requête, faute de quoi la requête est caduque

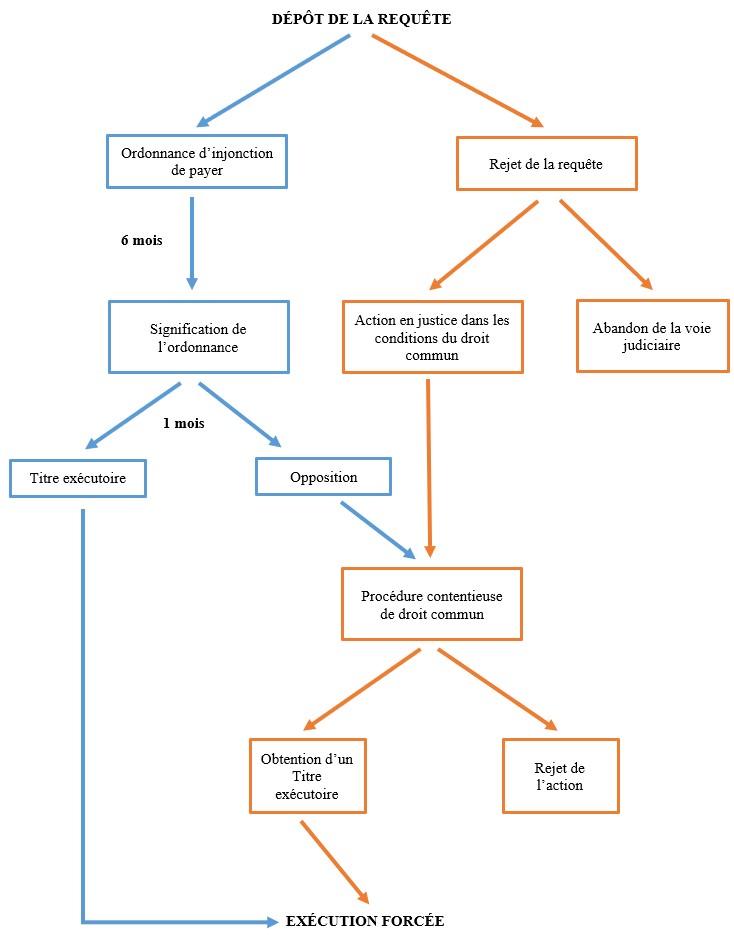

B) La décision du juge

Trois sortes de décisions peuvent être rendues par le juge compétent pour connaître de la requête en injonction de payer :

- Le juge peut accéder totalement à la requête d’injonction de payer

- Le juge peut accéder partiellement à la requête d’injonction de payer

- Le juge peut rejeter la requête d’injonction de payer

1. Admission totale ou partielle de la requête

- Principe

- S’il accède totalement ou partiellement à la requête du créancier, le magistrat rend une ordonnance portant injonction de payer

- Contenu de l’ordonnance

- Il n’est pas nécessaire pour le magistrat de motiver son ordonnance

- À ce stade, la procédure demeure gracieuse

- Mentions de l’ordonnance

- Les noms du magistrat et du greffier

- Leurs signatures

- Apposition de la formule exécutoire

- L’ordonnance faisant droit à la demande d’injonction de payer est revêtue de la formule exécutoire, ce qui permettra au requérant, à l’expiration du délai d’opposition, d’engager des mesures d’exécution forcée.

- Il peut être observé qu’il s’agit là d’une nouveauté introduite par le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021.

- Pour mémoire, sous l’empire du droit antérieur, l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance n’était pas immédiate.

- Il appartenait au créancier de formuler une demande auprès du greffier en justifiant avoir, au préalable, signifié l’ordonnance au débiteur au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur, soit dans le délai de 2 mois à compter du jour de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.

- Désormais, plus aucune démarche n’est exigée ; la formule exécutoire est immédiatement apposée sur l’ordonnance pris par le juge de l’injonction de payer.

- Restitution des documents produits

- Le juge doit restituer au demandeur les documents produits au soutien de la requête

2. Rejet de la requête

- Principe

- Le juge peut rejeter la requête sans avoir à motiver sa décision

- Voies de recours

- Le rejet de l’ordonnance n’ouvre aucune voie de recours au créancier

- Le créancier n’a d’autre choix que d’engager une action sur le terrain du droit commun

- Restitution de la requête

- La requête déposée par le créancier lui est restituée avec tous les documents dont elle était assortie

C) La signification de l’ordonnance

?Principe

L’ordonnance d’injonction de payer doit être signifiée à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs, au débiteur (art. 1411 CPC).

?Délai de signification

La signification de l’ordonnance doit intervenir dans les 6 mois, sous peine de caducité (art. 1411, al. 3e CPC).

Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2010. Aux termes de cette décision, elle a, en effet, rappelé que « l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date » (Cass. 2e civ. 16 déc. 2010, n°10-10.809).

?Modalités de la signification

La signification doit être effectuée par un huissier de justice.

La signification porte sur :

- D’une part, la copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs ;

- D’autre part, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire.

?Mentions de l’acte de signification

- Les mentions prévues à l’article 648 CPC

- La date

- Si le requérant est une personne physique ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance

- Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

- Les noms, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;

- Les noms et domicile du destinataire

- S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.

- Les mentions prévues à l’article 1413 CPC

- À peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.

- L’acte de signification doit également, sous la même sanction :

- D’une part, Indiquer de manière très apparente

- Le délai dans lequel l’opposition doit être formée

- Le tribunal devant lequel elle doit être portée

- Les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;

- D’autre part, avertir le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

- D’une part, Indiquer de manière très apparente

- À peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :

?Mise à disposition des documents justificatifs

- Principe

- L’article 1411 du CPC prévoit que l’huissier de justice doit mettre à disposition du débiteur les documents justificatifs (ceux produits au soutien de la requête) par voie électronique selon des modalités définies par l’arrêté du 24 février 2022.

- Cet arrêté prévoit notamment que la mise à disposition des documents justificatifs est effectuée au moyen d’une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « Mes Pièces » (www.mespieces.fr), mise en œuvre sous la responsabilité de la Chambre nationale des commissaires de justice, et intégrée au réseau privé sécurisé huissiers (RPSH).

- Ce système doit garantir la fiabilité de l’identification des accédants à la plateforme, la confidentialité et l’intégrité des documents déposés, la journalisation des transmissions et consultations opérées et l’établissement de manière certaine de la date de consultation.

- La consultation des documents déposés doit être gratuite.

- Par ailleurs, le format des documents ne doit pas occasionner, pour le destinataire, un effort déraisonnable de consultation.

- La durée de mise à disposition des documents est de 18 mois à compter de leur dépôt sur la plate-forme. L’huissier de justice s’assure que les pièces demeurent disponibles au minimum un mois après la signification faite en application de l’article 1411 du code de procédure civile.

- Le système permet à l’huissier de justice de prolonger la durée de la mise à disposition pour respecter le délai d’un mois fixé à l’alinéa précédent.

- À l’expiration de cette mise à disposition, les documents sont automatiquement supprimés.

- Enfin, toute opération de dépôt sur la plateforme et de consultation doit faire l’objet d’une journalisation comportant l’identité de son auteur et l’objet de l’opération.

- Exception

- L’article 1411, al. 2e du CPC précise que si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.

?Effets de la signification

- Information du débiteur de l’existence d’une procédure en injonction engagée contre lui par le créancier

- La signification de l’ordonnance d’injonction de payer s’apparente à une véritable citation en justice

- Il appartient au débiteur de former opposition afin d’engager une procédure contradictoire

- S’il ne le fait pas, il reconnaît le bien-fondé de la requête

- La signification marque le point de départ du délai de recours ouvert au débiteur pour former opposition

- La signification, en raison de son assimilation à une demande en justice, a pour effet d’interrompre la prescription de la créance

- L’ordonnance non signifiée ne produit aucun effet interruptif

D) Les effets de l’ordonnance

?Effets d’un titre exécutoire

Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, l’ordonnance portant injonction de payer est immédiatement revêtue de la formule exécutoire.

Est-ce à dire qu’elle peut donner lieu à la mise en œuvre de mesures d’exécution après avoir été dûment signifiée ?

Il n’en est rien. Comme énoncé par l’article 1422, al. 2e du CPC l’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution, soit à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa signification, lequel n’est autre que le délai pour former opposition.

Le texte précise que « quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition […] est suspensif d’exécution.

Aussi, tant que le délai d’opposition n’a pas expiré, aucune mesure d’exécution forcée ne peut être entreprise par le créancier.

L’article 1422 ajoute qu’il en va de même en cas d’opposition formée par le débiteur.

L’opposition formée par le débiteur suspend, en effet, toutes les mesures d’exécution qui auraient été engagées sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer.

Compte tenu de ce que l’ordonnance portant injonction de payer ne produit les effets d’un titre exécutoire qu’à l’expiration du délai d’opposition, le Commissaire de justice saisi aux fins d’exécuter cette ordonnance devra, préalablement à l’accomplissement de toute mesure d’exécution forcée, s’assurer qu’aucune opposition n’a été formée par le débiteur.

Pour ce faire, il lui faudra solliciter du greffe la délivrance d’un certificat de non-opposition.

?Effets d’un jugement contradictoire

Il s’infère de l’article 1422, al. 2e du CPC que l’ordonnance portant injonction de payer n’est pourvue de l’autorité de la chose jugée qu’à l’expiration du délai d’opposition.

Il en résulte que tant que ce délai n’a pas expiré, il peut être fait droit en justice à des demandes qui tendraient à remettre en cause ce qui a été tranché par l’ordonnance.

À l’expiration, en revanche du délai d’opposition, l’ordonnance portant d’injonction de payer produit tous les effets d’un jugement contradictoire.

Dans un arrêt du 1er février 2018, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance portant injonction de payer faisait obstacle aux demandes relatives à la résolution de conventions conclues entre les parties pour inexécution par [le créancier] de ses obligations et à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance » (Cass. 2e civ. 1er févr. 2018, n°17-10.849).

Il peut, par ailleurs, être observé que, tant qu’elle ne produit pas les effets d’un jugement contradictoire, l’ordonnance portant d’injonction de payer ne saurait fonder l’adoption de mesures conservatoires.

Dans un arrêt du 13 septembre 2007, la Cour de cassation a ainsi affirmé « qu’une ordonnance portant injonction de payer n’est une décision de justice, au sens de l’article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, qu’en l’absence d’opposition dans le mois de sa signification » (Cass. 2e civ. 13 sept. 2007, n°06-14.730).

?Voie de recours

Dès lors que l’ordonnance portant injonction de payer produit les effets d’un jugement contradictoire, l’article 1422, al. 2e du CPC dit qu’« elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement. »

Autrement dit, à l’expiration du délai d’opposition, l’ordonnance ne peut plus être remise en cause par le débiteur, puisqu’acquérant force exécutoire.

E) L’opposition

1. Les modalités de l’opposition

En application de l’article 1415 du CPC l’opposition doit être portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.

Le tribunal saisi statue alors sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. (art. 1417 CPC).

?Délai de l’opposition

- Quantum du délai

- Un mois

- Point de départ

- Si l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le délai court à compter de ladite signification

- Si l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne l’opposition est recevable

- jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne

- ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

- La mesure d’exécution doit avoir été fructueuse, sauf si procès-verbal de carence signifié à personne au débiteur

- À défaut, le délai ne court pas

?Sanction

En application de l’article 122 du CPC, le non-respect du délai pour former opposition constitue une fin de non-recevoir que le magistrat doit relever d’office.

Dans un arrêt du 21 septembre 2000, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le tribunal qui déclare irrecevable l’opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement de la créance » (Cass. 2e civ. 21 sept. 2000, n°99-10.493).

?Forme de l’opposition

En application de l’article 1415 du CPC, l’opposition doit être portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.

Pratiquement, elle doit être formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

L’opposition peut être formée par le débiteur ou par un mandataire, étant précisé que si ce dernier n’est pas avocat, il doit justifier d’un pouvoir spécial.

L’opposition doit, à peine de nullité, mentionner l’adresse du débiteur.

Elle n’a pas, en revanche, à être motivée. Dans un arrêt du 14 janvier 1987, la Cour de cassation a ainsi affirmé que « l’opposition à injonction de payer n’ayant pas à être motivée, les énonciations qu’elle comporte, même si elles concernent le fond du litige, ne font pas obstacle à la recevabilité des exceptions devant le tribunal » (Cass. 2e civ. 14 janv. 1987, n°84-17.466).

2. Les effets de l’opposition

L’opposition a pour effet de transformer une procédure sur requête, donc unilatérale, en procédure contradictoire de droit commun.

Il en résulte plusieurs conséquences :

- Suspension de la force exécutoire de l’ordonnance portant injonction de payer

- Suspension des mesures d’exécution déjà engagées jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue :

- Dans l’hypothèse où une saisie-attribution a déjà été diligentée, l’opposition n’entraîne pas la mainlevée de la saisie.

- Les fonds saisis demeurent indisponibles pendant toute la durée de la procédure (Cass., avis, 8 mars 1996, n°09-60.001)

- Le créancier doit consigner, sous 15 jours, les frais d’opposition dans l’hypothèse où le litige relève de la compétence des juridictions commerciales

- Le défaut de consignation est sanctionné par la caducité de la demande formée initialement

- Admission des demandes incidentes (additionnelles ou reconventionnelles), en raison du caractère contradictoire de la nouvelle procédure

Il peut être observé que, en cas de pluralité de débiteur, l’opposition ne produit d’effets qu’à l’égard de son seul auteur.

À l’égard des autres codébiteurs, sauf à ce qu’ils forment à leur tour opposition dans le délai légal, l’ordonnance portant injonction de payer produira les effets d’un jugement contradictoire (Cass. 2e civ. 16 mai 2019, n°18-17.097).

Il en résulte que la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée ne sera saisie que sur le seul fondement de la requête initiale présentée contre l’auteur de l’opposition.

F) L’instance de droit commun

Dans l’hypothèse où la partie contre laquelle l’ordonnance d’injonction de payer est rendue forme opposition, la procédure devient contradictoire et est assujettie aux règles de droit commun.

L’article 1417 du CPC prévoit en ce sens que, consécutivement à l’opposition formée par le débiteur, le tribunal statue sur la demande en recouvrement.

Il connaît alors, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En cas de décision d’incompétence, ou si le créancier en a expressément fait la demande dans sa requête en injonction de payer, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82 du CPC.

En tout état de cause, lors du retour à la procédure contentieuse de droit commun, plusieurs phases doivent être distinguées.

1. La convocation des parties

?La convocation du débiteur

- Le rôle du greffe

- La bascule entre la procédure d’injonction de payer et la procédure ordinaire au fond est assurée par le greffe du Tribunal saisi.

- C’est à lui qu’il revient de convoquer les parties.

- L’article 1418 du CPC prévoit en ce sens que devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

- Les destinataires de la convocation

- La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n’ont pas formé opposition.

- La précision est ici d’importance : ce n’est pas seulement le débiteur qui a formé opposition qui est convoqué, ce sont tous ceux contre lesquels l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue.

- L’objectif est ici de rendre contradictoire la procédure pour tous.

- Le contenu de la convocation

- La convocation contient :

- Sa date ;

- L’indication de la juridiction devant laquelle l’opposition est portée ;

- L’indication de la date de l’audience à laquelle les parties sont convoquées ;

- Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.

- La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

- Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

- La convocation contient :

?La notification de l’opposition au créancier

L’article 1418 du CPC prévoit que le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition.

Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer.

En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification est, à l’égard du destinataire, celle de la première présentation. La notification est alors réputée faite à domicile ou à résidence.

2. La constitution d’avocat

La constitution d’avocat par les parties s’opère en deux temps :

- Premier temps : la constitution d’avocat par le créancier

- L’article 1418 du CPC prévoit qu’il doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.

- Second temps : la constitution d’avocat par le débiteur

- Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.

Une copie des actes de constitution est remise au greffe.

3. Le déroulement de l’instance

?Règles applicables

L’article 1418 du CPC rappelle que devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire

Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique à la procédure d’injonction de payer prise dans sa phase contradictoire.

?Sur la charge de la preuve

Bien que l’instance sur opposition soit provoquée par le débiteur contre lequel l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue, c’est le créancier qui est réputé être en demande.

Dans ces conditions, c’est sur lui que pèse la charge de la preuve.

Cette règle est régulièrement rappelée par la Cour de cassation qui considère « qu’il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance » (Cass. 2e civ. 11 mai 2006, n°05-10.280).

?Sur le défaut de comparution

L’article 1419 du CPC prévoit que le défaut de comparution des parties est sanctionné par l’extinction de l’instance.

Le Code de procédure civile distingue alors deux hypothèses, s’agissant de la caractérisation du défaut de comparution

- Première hypothèse

- Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817 (lorsque dispense des parties de constituer avocat), le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.

- Seconde hypothèse

- Devant le tribunal judiciaire, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418 (15 jours)

En tout état de cause, l’article 1419 du CPC prévoit que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.

4. Le jugement sur opposition

L’article 1420 du CPC prévoit que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

Il en résulte que le jugement n’a pas vocation à confirmer ou infirmer l’ordonnance.

Aussi, dans l’hypothèse où l’opposition serait déclarée irrecevable, le jugement n’emportera pas survie des effets de l’ordonnance (V. en ce sens Cass. 2e civ. 12 mars 2013, n°12-15.513).

Dans un arrêt rendu en date du 12 mai 2016, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’ordonnance est anéantie dès l’accomplissement de l’acte d’opposition (Cass. 1ère civ. 12 mai 2016, n°15-12.392).

Aussi, les seuls effets qui ont vocation à régler la situation des parties sont ceux produits par le jugement.

À l’examen, le Tribunal qui statue sur l’opposition dispose de deux options :

- Soit il déboute le créancier de sa demande

- Soit il condamne le débiteur au paiement de la somme réclamée

Dans ce second cas, le titre exécutoire qui fondera les poursuites du créancier contre le débiteur sera donc le jugement et non l’ordonnance à laquelle il s’est substitué.

Il ne sera dès lors plus nécessaire pour le créancier de réclamer l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance.

Le jugement rendu sur opposition est indépendant de l’ordonnance : il produit ses propres effets.

5. Voies de recours

Dans la mesure où le jugement rendu sur opposition se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer il est susceptible de faire l’objet de voies de recours dans les conditions du droit commun.

L’article 1421 du CPC dispose en ce sens que le tribunal statue à charge d’appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

Cela signifie que la voie de l’appel ne sera ouverte que dans l’hypothèse où la demande initiale ou une demande incidente excède le taux du dernier ressort de la juridiction saisie.

A l’inverse, lorsqu’aucune demande n’excède le taux du dernier ressort, le jugement sera insusceptible d’appel.

-

Direction des affaires civiles et du sceau – Décembre 2019 – 3/10 : https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/migrations/portail/art_pix/PC_Decret_2019-1333_Presentation_principales_modif.pdf ?