1.- La notion d’accident du travail

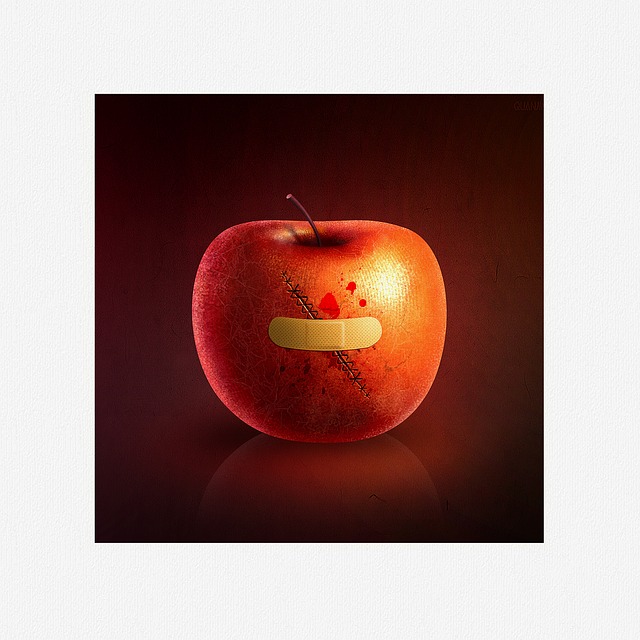

Domaine.- Pour que la qualification d’accident soit retenue, il importe qu’ait été causée une lésion corporelle. Autrement dit, le salarié victime doit être le siège d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique. La nature de l’atteinte importe peu. La gravité de la lésion n’importe pas davantage. En revanche, une atteinte, aussi grave soit-elle, aux seuls biens de la victime – c’est à dire en l’absence de tout dommage corporel – ne saurait être considérée comme un accident du travail.

Il sera noté que le droit de la sécurité sociale a également vocation à appréhender la rechute éventuelle, c’est-à-dire le fait pour le salarié de tomber de nouveau dans un mal – au sens étymologique du terme (cnrtl.fr / v° rechute). La rechute est constituée par un fait pathologique nouveau (art. L. 443-1 css, Soc. 13 janv. 1994, n° 91-12.247, publié au bulletin) qui apparaît postérieurement à la date de la guérison apparente ou bien de la consolidation des blessures (art. L. 443-1, al. 1 css.). Elle se distingue ainsi des complications de la lésion initiale qui se sont manifestées avant la date de la consolidation ou de guérison apparente de la lésion et qui sont ipso jure imputables à l’employeur par le jeu de la présomption légale d’imputabilité. Pour le dire autrement, il y a rechute en cas d’aggravation de la lésion initiale qui était consolidée jusqu’à alors. Il y a encore rechute lorsque le salarié est le siège d’une nouvelle lésion alors qu’il était guéri de la première. La rechute est donc un risque professionnel autonome (à tout le moins en principe). La qualification est d’importance relativement à la présomption légale d’imputabilité qui allège d’ordinaire la charge probatoire de la victime ou de la caisse (voy. ci-dessous). La Cour de cassation considère en ce sens que “le bénéfice de la présomption légale d’imputabilité ne (peut) être invoqué au titre d’une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d’un accident du travail”. La victime ou bien la caisse doit donc rapporter la preuve que les lésions prises en charge à titre de rechute constituaient une aggravation des séquelles de l’accident” (Soc., 16 nov. 2000, n° 99-11.027, inédit). Moralité, la victime ou la caisse (dans ses rapports avec l’employeur) peut avoir tout intérêt à soutenir qu’il s’agissait bien plutôt d’un nouvel accident du travail…

Présomption.- L’article L. 411-1 C. sécu. soc. institue une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail. Le fardeau de la preuve supporté par la victime s’en trouve d’autant allégé. L’accident est présumé être imputable au travail s’il est survenu à un salarié alors qu’il était soumis à l’autorité ou à la surveillance de son employeur (Cass. ch. réunies, 28 juin 1962, Grands arrêts, n° 46). Il va sans dire que la présomption est simple (ou réfragable). Elle peut être renversée par l’employeur ou l’organisme de sécurité sociale. Il en va ainsi toutes les fois que l’accident a une origine totalement étrangère au travail ou que le salarié victime s’est soustrait à l’autorité de l’employeur. Autant le dire tout de suite : la preuve sera diabolique. C’est que non seulement l’employeur doit rapporter la preuve que l’accident est dénué de tout lien avec le travail (ce qui n’est pas toujours évident), mais il doit encore démontrer que l’accident a été causé par un fait dommageable exogène (ce qui relève presque de la divination). La Cour de cassation est très stricte en la matière. Un arrêt (parmi d’autres) l’atteste. Un salarié fait une crise cardiaque alors qu’il est en réunion de travail. L’enquête administrative de la caisse ne laisse aucun doute : le décès n’est pas en lien avec l’activité professionnelle de la victime. La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation fait jouer pourtant la présomption légale d’imputabilité.

Voyez par exemple Civ. 2, 11 juill. 2019, n° 18-19.160, publié au bulletin et sur le site internet de la Cour

Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour approuver la décision de la caisse de ne pas prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’affection et le décès de la victime, l’arrêt retient que l’enquête administrative de la caisse n’avait identifié aucune cause de stress professionnel important ; qu’au contraire, l’ambiance est qualifiée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, à l’opposé d’une personne stressée ; que la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d’autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d’envisager que la victime puisse être mise, d’une façon ou d’une autre, en difficulté ; que les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d’août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…).

Moralité : l’employeur et la caisse ne doivent pas se “contenter” de démontrer un fait négatif (l’accident n’est pas en lien avec le travail) ; ils doivent rapporter la preuve d’un fait positif (l’accident a été causé par ceci ou bien cela). Et alors seulement il sera établi que “la lésion a une cause totalement étrangère au travail” (Voy. déjà en ce sens, Civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-20.431, inédit).

Condition.- Une condition implicite est toutefois posée au jeu de la présomption légale d’imputabilité. Il importe que le salarié victime rapporte la preuve de la matérialité de l’accident et l’existence de la lésion dont il souffre. Bien que la jurisprudence soit libérale, elle considère que l’accident est « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768, publié au bulletin). Chose faite, le salarié victime doit ensuite prouver que la lésion corporelle soudaine dont il est le siège est liée au travail. Bien que les marqueurs d’extension du dispositif donnent une certaine latitude au salarié victime, il lui sera plus aisé de rapporter les faits nécessaires au succès de sa prétention si l’accident est survenu dans l’entreprise, c’est-à-dire au lieu et au temps du travail, compris lato sensu. En bref, la durée du travail comme la localisation de l’accident ne sont pas décisives en droit de la sécurité sociale. La ratio legis l’impose. Comprenez : primo, qu’il n’y a pas de coïncidence parfaite entre le temps de travail décompté pour la durée du travail, en droit du travail, et le temps de travail retenu pour l’accident du travail, en droit de la sécurité sociale ; secundo, que le lieu d’exécution de la prestation de travail est égale. La condition se borne tout au plus à refléter en arrière plan le critère du lien d’autorité qui est seul prépondérant.

L’appréciation du juge est souveraine en la matière, non pas discrétionnaire. Les parties à la cause sont bien entendu fondées à contester la qualification juridique retenue toutes les fois que la base légale de la décision sera jugée insuffisante.

2.- Le régime des accidents du travail

Une fois l’accident porté à la connaissance de l’employeur (ou de l’un de ses préposé) par la victime ou une personne concernée (dans la journée ou, au plus tard, dans les 24h si c’est un accident (art. L. 441-1 css ensemble art. R. 441-2 css) ; dans les 15 jours s’il s’agit d’une maladie (art. L. 461-5 et R. 461-5 css), la loi enjoignait à ce dernier (ou bien à l’un de ses préposés) de procéder à une déclaration dans les 48 heures ouvrables par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. R. 441-3 anc. css). Depuis un décret n° 2019-356 du 23 avr. 2019 (entrée en vigueur le 1er déc. 2019), n’importe quel moyen conférant date certaine à sa réception suffit pour valablement informer la caisse primaire d’assurance maladie (art. R. 441-3 nouv. css). L’important est l’obligation de déclaration dans le cas particulier (art. L. 441-2 css). Et, à la différence ce qui est prévu concernant le salarié victime peu diligent (à savoir rien du tout), l’inexécution de cette dernière obligation par l’employeur est doublement sanctionnée. D’abord, la loi prévoit que l’employeur peut être condamné à rembourser les prestations services à l’occasion de l’accident (art. L. 471-1, al. 2 css) et à payer une pénalité administrative ordonnée par le directeur de la caisse (art. L. 114-17-1 css). Ensuite, le code dispose que l’employeur est justiciable d’une contravention de 4ème classe (amende de 750 euros / art. 131-13,4° c. pén.) pour avoir omis de faire sa déclaration (art. R. 471-3 css) voire de 5ème classe pour le cas où il récidiverait (amende de 1.500 euros / art. 131-13, 5° c. pén.). La sévérité de la loi est à la hauteur de l’enjeu : le défaut de déclaration prive le salarié victime d’une chance de percevoir les prestations légales auxquelles il a légitimement droit. Le législateur suspecte la pression dissuasive exercée par certains employeurs, soucieux de ne pas aggraver leur sinistralité et donc le taux de cotisation AT-MP. Une semblable attitude est à l’origine de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La branche maladie assume donc le coût de la prise en charge de nombreux accidents et maladies professionnelles. C’est pour cette raison que, chaque année (art. L. 176-2 css), la loi de financement de la sécurité sociale prévoit le versement d’une compensation financière de la branche AT-MP à la branche maladie (art. L. 176-1 css in Chap. 6 – Reversement forfaitaire à l’assurance maladie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles), à savoir 1 milliard d’euros (art 90 de la loi n° 2019-1446 du 24 déc. 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2020). C’est encore pour cette raison que les tableaux d’équilibre par branche renseignent des soldes…hors transfert entre branches. Et que, par voie de conséquence, la branche AT-MP n’échappe pas à la loi du déficit contrairement à ce que pourrait laisser à penser une lecture trop rapide desdits tableaux liminaires.