La loi du 3 décembre 2001 a marqué un tournant décisif dans le droit des successions en renforçant significativement la position du conjoint survivant.

Pour mémoire, avant cette réforme, la situation du conjoint survivant était souvent précaire, surtout en l’absence de dispositions testamentaires en sa faveur.

Il bénéficiait d’un droit d’usage et d’habitation sur le logement familial et d’un droit temporaire sur le mobilier, mais ses droits en propriété étaient limités, surtout si le défunt laissait des descendants ou d’autres héritiers réservataires.

La loi du 3 décembre 2001 a introduit des dispositions nettement plus favorables pour le conjoint survivant. Désormais, le Code civil reconnaît au conjoint survivant une véritable vocation successorale en propriété.

L’étendue de cette vocation successorale dépend toutefois des parents laissés par le de cujus.

La loi distingue plusieurs situations de concours :

- La vocation du conjoint survivant en présence de descendants

- La vocation du conjoint survivant en présence des père et mère

- La vocation du conjoint survivant en présence de collatéraux privilégiés

- La vocation du conjoint survivant en présence d’ascendants ou de collatéraux ordinaires

1. La vocation du conjoint survivant en présence de descendants

Il s’infère de l’article 757 du Code civil que, en présence de descendants, les droits reconnus au conjoint survivant diffèrent selon que tous les enfants du défunt sont issus des deux époux et selon qu’il en est un ou plusieurs qui ne sont pas issus du même lit.

a. Tous les enfants sont issus des deux époux

==> La reconnaissance d’une option

L’article 757 du Code civil énonce que, en présence de descendants et lorsque tous les enfants sont issus des deux époux « le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens ».

Cette disposition confère ainsi au conjoint survivant le droit de choisir entre :

- Soit l’attribution du quart de la succession en pleine propriété

- Soit l’attribution de l’usufruit sur la totalité des biens composant la succession

Le droit d’opter consenti au conjoint survivant est alternatif, en ce sens que celui-ci doit choisir entre l’une ou l’autre option ; il ne dispose pas de la faculté de cumuler les deux.

Surtout, l’option n’est ouverte qu’à la condition, précise le texte, que « tous les enfants [soient] issus des deux époux ».

Autrement dit, il doit s’agir des enfants que le de cujus et le conjoint survivant ont eus en commun.

À cet égard, il est indifférent que les enfants soient nés pendant le mariage de ces derniers. Ce qui compte, c’est que les enfants aient tous pour père et mère le défunt et le conjoint survivant et donc qu’ils soient leurs héritiers présomptifs.

Ce n’est que si cette condition est remplie que l’option énoncée à l’article 757 est ouverte au conjoint survivant.

Cette option offre une certaine flexibilité au conjoint survivant pour adapter ses droits successoraux à ses besoins financiers et à sa situation personnelle.

Par exemple, l’usufruit de la totalité de la succession peut lui garantir un logement et des ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins, surtout s’il est âgé ou dépendant financièrement du défunt.

En même temps, cette option assure une protection minimale des droits des descendants du défunt en limitant les droits successoraux du conjoint survivant à un quart en pleine propriété ou à l’usufruit de la totalité des biens.

Cela évite que le conjoint survivant n’obtienne une part disproportionnée de la succession au détriment des descendants du défunt, en particulier si ces derniers sont mineurs ou ont besoin de ces biens pour assurer leur propre subsistance.

==> Les modalités d’exercice de l’option

- Titulaire de l’option

- L’option est strictement personnelle au conjoint survivant.

- Cela signifie que seul le conjoint survivant a le droit d’exercer cette option et de choisir entre le quart en pleine propriété et l’usufruit de la totalité des biens composant la succession.

- Les enfants du défunt ou d’autres héritiers n’ont pas le pouvoir d’opter à la place du conjoint survivant.

- Cela garantit que la décision concernant les droits successoraux du conjoint survivant est prise par lui-même, en fonction de ses propres besoins et de sa situation personnelle.

- Délai d’exercice de l’option

- En principe, l’exercice de l’option reconnue au conjoint survivant n’est enfermé dans aucun délai.

- Il en résulte qu’il peut, s’il le souhaite, se laisser le temps de la réflexion jusqu’aux opérations de partage de la succession.

- L’absence de délai d’exercice de l’option ne joue toutefois qu’à la condition que le conjoint survivant ne soit pas invité par les héritiers à opter.

- L’article 758-3 du Code civil prévoit, en effet, que « tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit. »

- Il ressort de cette disposition que lorsque le conjoint survivant est enjoint par un héritier à opter, il dispose d’un délai de trois mois pour exprimer son choix.

- L’article 1341 du Code de procédure civile précise que l’invitation du conjoint survivant à exercer l’option doit être réalisée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

- Le délai de trois mois dont dispose le conjoint survivant court à compter de la réception de l’invitation.

- À l’analyse, en imposant un délai pour répondre, cela permet un règlement de la succession plus rapide, évitant ainsi les situations d’indécision prolongée qui peuvent paralyser l’administration des biens mais également prévenir tout manœuvre dilatoire.

- À cet égard, le texte précise que dans l’hypothèse où le conjoint survivant n’exercerait pas son option dans les trois mois, il « est réputé avoir opté pour l’usufruit ».

- La règle est la même en cas de décès du conjoint survivant avoir d’avoir pu exercer son option.

- L’article 758-4 du Code civil dispose en ce sens que « le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti. »

- En réputant le conjoint survivant avoir opté pour l’usufruit, la loi favorise les héritiers avec lesquels il était en concours dans la mesure où l’usufruit est en droit viager et que, à ce titre, il a vocation à revenir aux nus-propriétaires qui ne sont autres que les descendants du de cujus.

- Par ailleurs, cette règle vise à garantir que les biens demeurent au sein de la famille de l’époux prédécédé et de prévenir les conflits qui pourraient résulter de l’entrée en indivision avec les enfants du conjoint survivant issus d’une union antérieure.

- Forme de l’option

- L’option doit être exercée de façon claire et non équivoque.

- Le conjoint survivant peut exprimer son choix par écrit, généralement en déposant une déclaration d’option auprès, par exemple, du notaire en charge du règlement de la succession.

- Cette déclaration doit être faite dans les délais impartis et doit préciser de manière précise le choix du conjoint survivant entre le quart en pleine propriété et l’usufruit de la totalité des biens de la succession.

- Il est toutefois admis que l’option puisse être exercée tacitement.

- Le choix du conjoint survivant pourra se déduire, par exemple, par l’accomplissement d’un acte d’aliénation d’un bien de la succession, ce qui suggérerait que le choix aurait été fait d’opter pour le quart en pleine propriété.

- À l’inverse, on pourra déduire de l’encaissement et de la consommation des revenus par le conjoint survivant sa volonté d’opter pour l’usufruit.

- En tout état de cause, l’article 758-2 du Code civil prévoit que « l’option du conjoint entre l’usufruit et la propriété se prouve par tout moyen. »

- Intransmissibilité de l’option

- L’article 758-1 du Code civil prévoit que « lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l’usufruit, ses droits sont incessibles tant qu’il n’a pas exercé son option. »

- Cela signifie que le conjoint ne peut ni vendre, ni donner, ni transférer de quelque manière que ce soit ses droits sur la succession avant d’avoir fait connaître sa décision.

- Cette règle protège le conjoint survivant contre la pression éventuelle d’autres héritiers ou de tiers désireux de s’approprier ou de bénéficier des droits successoraux avant que le conjoint n’ait eu l’opportunité de choisir de manière informée et délibérée.

- À cet égard, pour une partie de la doctrine, l’intransmissibilité du droit d’option fait obstacle à ce que les tiers, et plus précisément des créanciers, puissent opter en lieu et place du conjoint survivant au moyen de l’action oblique[1].

- D’autres auteurs soutiennent toutefois le contraire en convoquant l’article 815-17, al. 3 du Code civil qui confère aux créanciers « la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui »[2].

- À ce jour, la question n’a toujours pas été tranchée par la Cour de cassation.

- Caractère supplétif de l’option

- La règle conférant au conjoint survivant un droit d’option en présence d’enfants communs n’est pas d’ordre public.

- Il en résulte que le de cujus est libre d’écarter cette option en attribuant à son conjoint, par voie de testament, soit le quart de la succession en pleine propriété, soit l’usufruit sur la totalité de ses biens.

b. Tous les enfants ne sont pas issus des deux époux

L’article 757 du Code civil prévoit que « si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille […] la propriété du quart [des biens] en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »

Il ressort de cette disposition que, en présence d’enfants non communs, soient d’enfants qui ne sont pas issus du couple formé entre le défunt et le conjoint survivant, ce dernier ne dispose d’aucune option : la loi lui attribue d’office le quart de la succession en pleine propriété.

Il suffit qu’un seul enfant ne soit pas commun aux deux époux pour que le conjoint survivant soit privé de la faculté d’opter. Cet enfant peut être né d’une première union ou être né pendant le mariage dans le cadre d’une relation adultérine.

Ce qui importe, c’est qu’il est au moins un enfant qui, d’une part, soit appelé à la succession du défunt et, d’autre part, qu’il soit issu d’un autre lit. Si l’une ou l’autre condition n’est pas remplie, alors le conjoint survivant conserve le bénéfice de l’option successorale.

La suppression de l’option en présence d’enfants non communs aux époux vise notamment à protéger les intérêts patrimoniaux de ces derniers.

En effet, autoriser le conjoint survivant à opter pour l’usufruit serait susceptible à priver de façon déraisonnable les enfants issus d’une précédente union de leur droit à jouir pleinement de la quote-part des biens qui leur revient, puisque devant attendre l’extinction de l’usufruit. Or cette extinction n’intervient qu’au décès du conjoint survivant lequel peut ne survenir que très tardivement en raison de son jeune âge.

Aussi, afin de ne pas les priver durablement de l’usufruit de leur réserve, le législateur a-t-il décidé en 2001 de ne laisser aucun choix au conjoint survivant : il se voit attribuer de plein droit le quart de la succession en pleine propriété.

Reste que cette règle n’est pas d’ordre public. Le défunt peut y avoir dérogé en prévoyant le contraire dans un testament.

Il est, en effet, admis que le de cujus puisse décider, par voie de testament, d’attribuer à son conjoint l’usufruit universel de l’ensemble de ses biens.

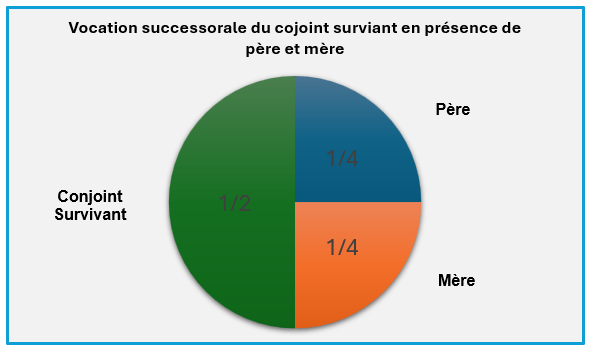

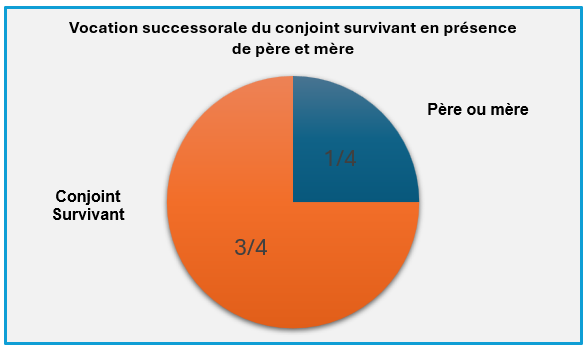

2. La vocation du conjoint survivant en présence de père et mère

En application de l’article 757-1 du Code civil, en absence de descendants et lorsque le défunt laisse derrière lui ses père et mère ou l’un d’entre eux, le conjoint survivant a vocation à recevoir une quote-part de la succession en pleine propriété.

À cet égard, le texte distingue deux situations :

- Le défunt laisse derrière lui son père et sa mère

- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant dit l’article 757-1 « recueille la moitié des biens ».

- Quant à l’autre moitié, elle est « dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. »

- Le défunt laisse derrière un seul de ses père et mère

- L’article 757-1 prévoit que « quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. »

- Cela signifie que le conjoint survivant recueille, au total, les trois quarts de la succession en pleine propriété.

3. La vocation du conjoint survivant en présence de collatéraux privilégiés

==> Principe

L’article 757-2 du Code civil prévoit que « en l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession. »

Ainsi, dans cette configuration, le conjoint survivant devient l’unique héritier légal, y compris en présence de collatéraux privilégiés qui, sauf disposition testamentaire contraire, se retrouvent exclus de la succession.

L’article 757-3 tempère toutefois cette exclusion des frère et sœur ou de leurs descendants en leur reconnaissant un droit de retour légal

==> Tempérament

L’article 757-3 du Code civil prévoit que « par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. »

Il ressort de cette disposition que lorsque le défunt laisse derrière lui des collatéraux privilégiés, ces derniers ne sont pas totalement exclus de la succession.

La loi leur attribue certains biens spécifiques ; il s’agit de ceux « que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession ».

Plusieurs conditions doivent donc être réunies pour que les collatéraux privilégiés viennent en concours avec le conjoint survivant :

- Première condition

- Les biens dévolus légalement au conjoint survivant ne peuvent être que ceux reçus par le défunt de ses ascendants

- Deuxième condition

- Les biens concernés doivent avoir été transmis au défunt, soit par voie de donation, soit par voie de testament.

- Il ne peut donc pas s’agir de biens acquis à titre onéreux.

- Troisième condition

- Pour être dévolus aux collatéraux privilégiés, les biens doivent se retrouver en nature dans la succession, ce qui signifie qu’ils ne doivent pas avoir été aliénés.

- En pareil cas, les collatéraux privilégiés ne pourront pas prétendre recevoir le produit de leur cession.

Ce n’est que lorsque ces trois conditions sont réunies que les collatéraux privilégiés peuvent se retrouver en concours avec le conjoint survivant.

Ils sont alors fondés à réclamer, dit le texte, à la moitié des biens qui ont été transmis au défunt à titre gratuit par des ascendants.

En reconnaissant aux collatéraux privilégiés un droit de retour légal sur certains biens, l’article 757-3 du Code civil institue une succession que l’on qualifie d’anomale.

4. La vocation du conjoint survivant en présence d’ascendants ou de collatéraux ordinaires

a. En présence d’ascendants ordinaires

==>Principe

En application de l’article 752-2 du Code civil, en l’absence de descendants ou des père et mère du de cujus, le conjoint survivant a vocation à recueillir la totalité de la succession, à l’exclusion des autres ascendants, tels que les grands-parents ou les arrière-grands-parents.

Tous les ascendants au-delà du 2e degré sont donc exclus de la succession en présence d’un conjoint survivant.

Ces derniers ne sont toutefois pas laissés sans rien. La loi institue à leur profit une créance d’aliments contre la succession.

==>Tempérament

- Reconnaissance d’un droit de créance d’aliments contre la succession

- L’article 758, al. 1er du Code civil prévoit que « les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d’une créance d’aliments contre la succession du prédécédé. »

- Plusieurs enseignements peuvent être retirés de cette disposition

- Premier enseignement

- La créance d’aliments contre la succession ne peut être réclamée que par les ascendants à partir du 2e degré, soit les ascendants ordinaires.

- Les père et mère ne peuvent pas prétendre à l’octroi de cette créance.

- Deuxième enseignement

- L’octroi d’une créance d’aliments aux ascendants ordinaires n’est pas automatique.

- Pour y prétendre, ces derniers doivent justifier d’être « dans le besoin » dit l’article 758.

- Au sens de cette disposition être « dans le besoin » signifie que l’ascendant concerné ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour couvrir ses besoins vitaux, y compris nourriture, logement, soins médicaux et autres nécessités essentielles.

- La détermination de l’état de besoin prend en compte l’ensemble des ressources disponibles pour l’ascendant, y compris ses revenus, épargnes, et autres actifs, ainsi que ses dépenses courantes et ses obligations financières.

- Premier enseignement

- Exercice du droit de créance d’aliments contre la succession

- L’article 758, al. 2e du Code civil prévoit que le délai pour réclamer la créance d’aliments est d’un an à partir :

- Soit du décès du défunt

- Soit du moment à partir duquel les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant aux ascendants.

- Le texte précise que le délai peut se prolonger, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage.

- Il peut être observé que la créance d’aliment reconnue aux ascendants ordinaire est en droit de créance qui s’exerce, non pas contre le conjoint survivant, mais contre la succession.

- C’est la raison pour laquelle la pension octroyée à l’ascendant concerné est prélevée sur la succession.

- Elle est alors supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

- L’alinéa 4 de l’article 758 prévoit toutefois que le de cujus dispose de la faculté de déclarer que tel ou tel legs aura la préférence, en ce sens qu’il ne supportera le poids de la dette que si les autres legs ne suffisent pas à y répondre.

- L’article 758, al. 2e du Code civil prévoit que le délai pour réclamer la créance d’aliments est d’un an à partir :

b. En présence de collatéraux ordinaires

Conformément à l’article 757-2 du Code civil, en présence de collatéraux ordinaires, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession.

À cet égard, la loi ne leur reconnaît aucun droit ; ils sont totalement exclus de la succession.