I) L’ouverture des débats

?La date de l’audience

L’article 432, al. 1er du CPC prévoit que « les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l’audience le permet, à l’heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure. »

Il ressort de cette disposition que la détermination de la date de l’audience est renvoyée aux règles propres à chaque juridiction.

S’agissant du Tribunal judiciaire, c’est vers l’article 799 du CPC qu’il convient de se tourner.

Cette disposition prévoit que « la date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. »

Le délai entre ces deux dates doit être raisonnable, en ce sens qu’il doit se compter en jours et, en cas de circonstances exceptionnelles en mois.

La règle énoncée par l’article 799 CPC n’est toutefois assortie d’aucune sanction, de sorte que les parties ne sauraient se prévaloir de la nullité de l’ordonnance.

S’agissant des demandes de renvoi, la juridiction saisie est investie d’un pouvoir discrétionnaire pour en apprécier l’opportunité, nonobstant l’accord des parties.

À cet égard, dans un arrêt du 24 novembre 1989, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a jugé que « si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral » (Cass. ass. plen. 24 nov. 1989, n°88-18188).

?Moment de l’ouverture des débats

L’ouverture des débats est un moment décisif dans la mesure à compter de celui-ci la composition du Tribunal est figée : elle ne peut plus être modifiée conformément à l’article 432, al. 2 du CPC.

La question qui alors se pose est de savoir à quel moment peut-on considérer que les débats sont ouverts ?

Est-ce à l’heure de convocation des parties, lors de la prise de parole du Président du Tribunal ou encore lorsque le demandeur prend la parole ?

Il ressort de la jurisprudence que c’est la dernière hypothèse qui doit être retenue, soit le moment où la parole est donnée est demandeur (V. en ce sens TI Nancy, 11 août 1983).

?Effets de l’ouverture des débats

L’ouverture des débats produit plusieurs effets :

- Le premier effet notable est le dessaisissement du Juge de la mise en état lorsqu’il a été désigné pour instruire l’affaire

- La composition du Tribunal est figée, de sorte que plus aucun changement ne peut intervenir

- À compter de l’ouverture des débats, en application de l’article 371 du CPC l’instance ne peut plus faire l’objet d’une interruption

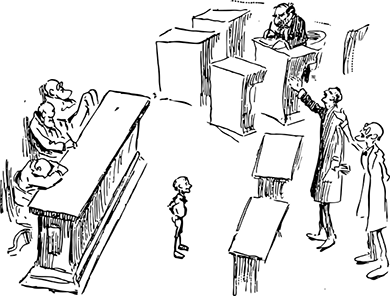

II) La discussion

L’article 440 du CPC dispose que « le président dirige les débats », de sorte que c’est à lui qu’il revient de s’assurer du respect de l’ordre des interventions qui vont se succéder.

Dans un arrêt du 15 mai 2014, la Cour de cassation a précisé que « le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige » (Cass. 2e civ. 15 mai 2014, n°12-27035). Rien n’empêche donc ce dernier d’interpeller afin d’obtenir des précisions sur un point en particulier.

Ce pouvoir dont est investi le Président du Tribunal ne lui permet pas, néanmoins, de modifier la chronologie des différentes interventions qui répondent à un ordre très précis.

- Le rapport d’audience

- Devenu obligatoire dans la procédure devant le Tribunal judiciaire depuis l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005 ce rapport d’audience est envisagé à l’article 804 du CPC

- Cette disposition prévoit que « le juge de la mise en état fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu’il désigne. »

- Sur la forme, ce rapport consiste en un exposé oral de l’affaire en introduction de l’audience des plaidoiries.

- L’article 804, al. 2e du CPC précise que « le rapport expose l’objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l’avis du magistrat qui en est l’auteur ».

- Ce rapport établi par le Juge de la mise en état et, le cas échéant par le Président de la chambre, doit donc rester objectif et ne pas dévoiler l’avis du magistrat qui en est l’auteur sur le litige.

- Les plaidoiries

- Après avoir donné la parole au rapporteur, en application de l’article 440, al. 2e du CPC le Président du Tribunal doit inviter, d’abord le demandeur, puis le défendeur, à exposer leurs prétentions

- Ainsi, est-ce toujours le demandeur qui doit prendre la parole en premier et le défendeur la parole en dernier.

- Dans un arrêt du 24 février 1987, la Cour de cassation a précisé que le non-respect de cet ordre de passage n’était pas sanctionné par la nullité (Cass. 1ère civ. 24 févr. 1987, n°85-10774)

- Il convient d’observer que dans les procédures écrites, le juge ne peut se déterminer qu’en considération des seules écritures des parties

- Le tribunal ne saurait retenir pour rendre sa décision un moyen de fait ou de droit qui n’aurait pas été soulevé dans les conclusions de la partie plaidante

- La plaidoirie devant le Tribunal judiciaire n’a pour seule vocation que d’exposer oralement les écritures des parties, le cas échéant, éclairer les magistrats sur un point de fait ou de droit particulier.

- Il ne s’agit nullement ici de poursuivre, ni de refaire, le débat contradictoire qui s’est tenu lors de l’instruction de l’affaire par voie d’échange de conclusions.

- L’inobservation de cette règle est sanctionnée par l’irrecevabilité du moyen formulé par la partie plaidante.

- Intervention des parties elles-mêmes

- L’article 441, du CPC prévoit que « même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. »

- Ainsi, rien n’interdit les parties à formuler des observations devant le Tribunal, quand bien la procédure requiert sa représentation par un avocat.

- Il conviendra, néanmoins, d’obtenir l’autorisation du Président qui peut refuser de donner la parole à la partie elle-même.

- L’article 441, al. 2 précise, à cet égard, que « la juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire. »

- Invitation à fournir des observations

- L’article 442 du CPC prévoit que « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »

- Il ressort de cette disposition que le Tribunal dispose toujours de la faculté de solliciter des parties des explications sur un point de droit ou de fait qu’il convient d’éclairer, ce qui peut se traduire par la production de pièces (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 12 avr. 2005, n°03-20029).

- Le Tribunal peut inviter, tant les avocats, que les parties elles-mêmes à fournir ces explications.

- Lorsque le Tribunal exerce ce pouvoir, qui est purement discrétionnaire, il devra néanmoins le faire dans le respect du principe du contradictoire

L’article 440 du CPC prévoit que « lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. »

La parole peut alors être donnée au ministère public lorsqu’il est présent à l’audience, ce qui n’est pas systématique.

III) Les conclusions du ministère public

?Présence obligatoire du ministère public

L’article 431, al. 1er du CPC prévoit que « le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. »

Il ressort de cette disposition que la présence du ministère public à l’audience n’est pas systématique.

Elle est obligatoire que dans les cas prévus par la loi qui sont au nombre de trois :

- Il est partie principale au procès

- Soit parce qu’il est à l’origine d’une contestation

- Soit parce qu’il défend l’ordre public

- Il représente autrui

- Il en est ainsi lorsque le préfet demande au ministère public de représenter l’État à un litige auquel il est partie

- Sa présence est requise par la loi

- C’est le cas notamment dans les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale

- C’est encore le cas dans les affaires de filiation

Lorsque la présence du ministère public à l’audience est obligatoire, le jugement doit mentionner sa présence, faute de quoi la sanction encourue est la nullité.

Dans un arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a précisé que la mention aux termes de laquelle il est précisé que le Ministère public a déclaré s’en rapporter à justice « fait présumer la présence aux débats d’un représentant de cette partie, agissant à titre principal » (Cass. com. 12 juill. 2005, n°03-14045)

?Présence facultative du ministère public

L’article 431, al. 2 du CPC prévoit que dans tous les autres cas visés à l’alinéa 1er le ministère public « peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience. »

Dans cette hypothèse, il agira comme une partie jointe à l’audience et il n’est pas nécessaire que sa présence soit précisée dans le jugement.

?Audition du ministère public

Il convient de distinguer selon que le ministère public intervient comme partie principale ou comme partie jointe

- Le ministère public intervient comme partie principale

- Dans cette hypothèse, il prendra la parole selon les règles énoncées à l’article 440 du CPC.

- Autrement dit, s’il est demandeur à l’action, il prend la parole en premier et, à l’inverse, s’il est défendeur, il s’exprimera en dernier.

- Le ministère public intervient comme partie jointe

- L’article 443, al. 1er du CPC dispose que « le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. »

- Cette règle est d’ordre public de sorte que les avocats ne sauraient s’exprimer après lui.

- L’alinéa 2 de l’article 443 précise néanmoins que « s’il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience. »

?Réponse aux conclusions du ministère public

L’article 445 du CPC prévoit que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

Ainsi, dans l’hypothèse où les parties souhaiteraient répondre aux conclusions du ministère public, à défaut de pouvoir prendre la parole en dernier, elles peuvent formuler des observations au moyen de notes en délibérés.

Cette faculté offerte aux parties de répondre au ministère public a été instaurée en suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 20 février 1996 (CEDH, 20 févr. 1996, Vermeulen c/ Belgique).

Dans cette décision, la Cour de Strasbourg avait considéré que le droit à une procédure contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter.

La Cour constate alors que cette circonstance constitue en elle-même une violation de l’article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

En application de cette jurisprudence, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 8 octobre 2003 que « le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience » (Cass. 3e civ. 8 oct. 2003, n°01-14561).

Il ressort de cette décision que, dans tous les cas, l’avis du ministère public doit être communiqué aux parties afin qu’elles soient mesure de lui répondre au moyen d’une note en délibéré.

Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la Cour de cassation a considéré que cette exigence était satisfaite après avoir relevé que « le ministère public est intervenu à l’instance d’appel en qualité de partie jointe et avait la faculté, en application de l’article 431 du nouveau code de procédure civile, de faire connaître ses conclusions soit par écrit, soit oralement à l’audience ; qu’il ne résulte d’aucune disposition que lorsqu’il choisit de déposer des conclusions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties avant l’audience ; qu’il suffit qu’elles soient mises à leur disposition le jour de l’audience » (Cass. 2e civ. 21 déc. 2006, n°04-20020).

IV) La clôture des débats

L’article 440, al. 3 prévoit que lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.

Ainsi, la clôture intervient-elle après les plaidoiries, nonobstant l’intervention du ministère public lorsqu’il est présent à l’audience.

La clôture des débats produit plusieurs effets :

- Elle couvre les irrégularités relatives à la publicité des débats (art. 446, al. 2e CPC)

- Elle couvre les irrégularités relatives au changement de composition du Tribunal (art. 446, al. 2e CPC)

- Elle interdit les parties de déposer de nouvelles notes au soutien de leurs observations

V) Réouverture des débats

L’article 444 du CPC dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats ». Cette réouverture peut être obligatoire ou facultative

?La réouverture des débats obligatoire

La réouverture des débats est obligatoire dans deux hypothèses :

- Première hypothèse : l’inobservation du principe du contradictoire

- La réouverture des débats peut intervenir « chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

- Lorsqu’ainsi, un point du litige n’a pas pu être débattu contradictoirement par les parties, le Président du Tribunal a l’obligation de procéder à la réouverture des débats.

- Cette disposition agit comme un filet de sécurité à l’article 442 qui, pour mémoire, prévoit que « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »

- L’observation par le Tribunal du principe du contradictoire doit guider le Tribunal en toutes circonstances, y compris lorsque, au cours du délibéré, il relève d’office un moyen de pur droit ou de pur fait.

- À cet égard, la question s’est posée de savoir si le juge pouvait, voire devait appliquer d’office au litige une règle de droit différente de celle qui est invoquée par les parties et qui le conduirait à ne pas observer le principe de la contradiction.

- Il convient de rappeler que l’article 12 du CPC comportait initialement un alinéa 3 rédigé comme suit « il (le juge) peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties ».

- On sait que ce texte, dont le rapprochement avec l’article 620 du CPC s’impose, a été annulé, en même temps que l’article 16, alinéa 1er, par le Conseil d’État (CE, 12 octobre 1979), au motif qu’il laissait au juge la faculté de relever d’office des moyens de pur droit en le dispensant de respecter le caractère contradictoire de la procédure.

- En dépit de cette annulation, il résulte de la rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article16, que le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

- C’est dire, a contrario, qu’à condition de respecter le principe de la contradiction, le juge dispose du pouvoir de relever d’office un moyen de droit qui n’est plus qualifié « de pur droit ».

- Seconde hypothèse : le changement dans la composition du Tribunal

- L’article 444, al. 2e du CPC prévoit que « en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

- Pour que cette disposition s’applique deux conditions doivent être réunies :

- Le changement dans la composition du Tribunal doit survenir postérieurement à l’ouverture des débats.

- La composition de la juridiction doit rester identique lors des débats sur le fond de l’affaire.

- Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la réouverture des débats doit intervenir.

- L’inobservation de cette exigence de réouverture des débats en cas de survenance d’un changement dans la composition du Tribunal est, en application de l’article 446, al. 1er du CPC, sanctionnée par la nullité du jugement.

?La réouverture des débats facultative

En dehors des deux cas de réouverture obligatoire des débats visés par l’article 444 du CPC, le Tribunal dispose toujours de cette faculté qu’il peut exercer discrétionnairement.

C’est là le sens de l’alinéa 1er de l’article 444 du CPC qui est introduit par l’assertion suivante : « le président peut ordonner la réouverture des débats. »

Ce pouvoir de réouverture des débats dont le Président du Tribunal est investi est constitutif d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte qu’elle est insusceptible de voie de recours.

No comment yet, add your voice below!