La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés constitue un cas particulier de responsabilité du fait d’autrui.

Aux termes de l’article 1242, al. 5 « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés »

À titre de remarque liminaire, il peut être observé que la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés partage deux points communs avec la responsabilité parentale :

- Ces deux cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui sont des responsabilités de plein droit en ce sens que le gardien ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute

- Tant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés que la responsabilité parentale reposent sur l’idée que le gardien exerce un pouvoir de direction et de contrôle sur son préposé.

Aussi, cela justifie-t-il qu’ils engagent leurs responsabilités respectives toutes les fois que celui sur qui ils exercent leur autorité cause un dommage à autrui.

Certains auteurs fondent néanmoins la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés sur la théorie du risque estimant que le commettant doit garantir les tiers des dommages occasionnés dans le cadre de l’exercice de son activité.

La responsabilité du commettant devrait, dans ces conditions, être regardée comme la contrepartie des pouvoirs que la loi lui confère sur les personnes qui travaillent dans son intérêt.

?Exposé de la problématique

Si, de prime abord, une lecture rapide de l’article 1242 al. 5 laisse à penser que le seul fait dommageable imputable au préposé suffit à engager la responsabilité du commettant, telle n’est pourtant pas l’interprétation retenue par la jurisprudence de ce texte.

La Cour de cassation a, en effet, appréhendé, dans un premier temps, la responsabilité du commettant du fait de son préposé comme une simple garantie de solvabilité au profit de la victime.

Dans cette perspective, la haute juridiction a longtemps estimé que la victime disposait de deux débiteurs contre lesquels elle pouvait agir :

- Le préposé : le débiteur principal de l’obligation de réparation

- Le commettant : le débiteur subsidiaire de l’obligation de réparation

Aussi, tout le contentieux qui a nourri le débat relatif à la responsabilité du commettant du fait de son préposé s’est concentré sur la question de l’articulation entre la responsabilité de l’un, le commettant, et la responsabilité de l’autre, le préposé.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir quelles sont les conditions de mise en œuvre de ce cas de responsabilité.

La mise en œuvre de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés suppose la réunion de deux conditions cumulatives :

- La première condition tient aux liens personnels qui existent entre le commettant et le préposé

- La seconde condition tient aux actes commis par le préposé susceptible d’engager la responsabilité de son commettant

I) L’exigence d’un lien de préposition entre le commettant et le préposé

La mise en œuvre de la responsabilité fondée sur l’article 1242, al. 5 du Code civil suppose que soit établi un rapport de préposition entre le commettant et le préposé.

?Notion

Le Code civil ne fournit aucune définition du lien de préposition. La jurisprudence considère néanmoins qu’il est caractérisé toutes les fois qu’une personne exerce un pouvoir de direction et de contrôle sur l’activité d’autrui, lequel se retrouve alors placé dans une situation de subordination.

Dans un arrêt du 7 novembre 1968, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « le lien de subordination dont découle la responsabilité mise à la charge des commettants par l’article 1384, alinéa 5, suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte d’autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l’absence de tout louage de service, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps ou un objet déterminés » (Cass. crim., 7 nov. 1968, n°68-90.118)

Le projet de réforme de la responsabilité civile définit, quant à lui, le lien de subordination comme « le pouvoir de donner des ordres ou des instructions en relation avec l’accomplissement des fonctions du préposé » (art. 1249)

Il ressort de ces définitions que le rapport de préposition ne naît pas nécessairement d’un rapport contractuel, de sorte qu’il peut parfaitement avoir pour origine une situation de fait.

Si, en effet, le rapport de préposition naît du pouvoir de donner des ordres en vertu de l’autorité qu’une personne exerce sur une autre, cela signifie qu’il importe peu que ce rapport de préposition se noue dans le cadre d’une relation juridique.

Ainsi, deux sortes de liens de préposition existent :

- Le lien de préposition de droit

- Le lien de préposition de fait

?L’existence d’un lien de préposition de droit

- Le contrat de travail : une présomption irréfragable de subordination

- L’existence du lien de préposition entre le commettant et le préposé aura le plus souvent pour origine la conclusion d’un contrat de travail.

- Il peut, en effet, être observé que le lien de subordination est l’un des éléments constitutifs du contrat de travail. Plus encore, on peut estimer, sans grossir le trait, qu’il lui est consubstantiel.

- Est-ce à dire qu’il existe une présomption irréfragable de subordination, dès lors qu’est établie la conclusion d’un contrat de travail ?

- C’est clairement ce qu’il ressort de la jurisprudence,

- La Cour de cassation considère, en effet, qu’il est indifférent que le salarié jouisse d’une certaine indépendance, voire autonomie, dans le cadre de l’exercice de sa fonction.

- Dans un arrêt du 5 mars 1992, la chambre criminelle a estimé en ce sens que la condition tenant à l’existence d’un lien de préposition était remplie bien que le fait dommageable soit imputable à un médecin salarié, lequel exerçait donc sa profession en toute indépendance (Cass. crim., 5 mars 1992, n°91-81.888).

- Pour justifier sa solution, la Cour de cassation affirme que « l’indépendance professionnelle dont jouit le médecin dans l’exercice même de son art n’est pas incompatible avec l’état de subordination qui résulte d’un contrat de louage de services le liant à un tiers ».

- Le contrat d’entreprise : une présomption simple d’absence de lien de subordination

- Bien que dans le cadre d’un contrat d’entreprise le maître d’ouvrage soit investi du pouvoir de donner des ordres au maître d’œuvre en tant que créancier d’une prestation de service, la Cour de cassation estime que cette position ne fait pas présumer pour autant l’existence d’un lien de subordination entre les deux parties au contrat (V en ce sens Cass. crim. 28 juin 1934)

- Toutefois, la haute juridiction considère que l’existence d’un contrat d’entreprise ne fait pas obstacle à l’existence d’un rapport de préposition, de sorte qu’il est admis que la victime rapporte la preuve d’un lien effectif de subordination entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage en vue de rechercher la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l’article 1242, al. 5 du Code civil (Cass. crim., 22 mars 1988, n°87-82.802).

- Le contrat de mandat : une présomption simple d’absence de lien de subordination

- Comme pour le contrat d’entreprise, la conclusion d’un contrat de mandat ne fait pas présumer l’existence d’un lien de subordination entre le mandant et le mandataire.

- Aussi, appartiendra-t-il à la victime de prouver que les circonstances dans lesquelles le mandat de mandat a été exécuté sont constitutives d’un rapport de préposition.

- La Cour de cassation a affirmé en ce sens dans un arrêt du 27 mai 1986 que « la qualité de mandataire attribuée à certains organes dirigeants d’une société n’est pas nécessairement exclusive de celle de préposé » (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n°84-16.420).

?L’existence d’un lien de préposition de fait

La jurisprudence a très tôt admis que l’existence d’un lien de préposition puisse ne pas naître d’un rapport juridique entre le commettant et le préposé.

Ainsi, dans un arrêt du 14 juin 1990, la Cour de cassation a affirmé que « le rapport de subordination, d’où découle la responsabilité mise à la charge du commettant par l’article 1384, alinéa 5, du Code civil suppose de la part de celui-ci le pouvoir de faire acte d’autorité en donnant à ses préposés des ordres ou instructions sur la manière de remplir, fût-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, l’emploi confié » (Cass. crim., 14 juin 1990, n°88-87.396)

L’existence d’un rapport de préposition de fait peut résulter de plusieurs situations :

- Une relation de bénévolat

- Cette situation renvoie à l’hypothèse où un bénévole se met à la disposition d’une association ou d’un ami afin d’accomplir une tâche déterminée (Cass. 2e civ., 27 nov. 1991, n°90-17.969)

- La preuve de l’existence d’un lien de subordination devra néanmoins être rapportée par la victime

- Une relation familiale

- La jurisprudence a admis qu’un rapport de préposition puisse exister entre membres d’une même famille (Cass. 1re civ., 17 juill. 1979)

- Là encore, il appartiendra à la victime d’établir le rapport de subordination

II) L’exigence d’un fait dommageable fautif imputable au préposé

L’existence d’un rapport de préposition entre le commettant et le préposé ne suffit pas à mettre en œuvre la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1242, al. 5 du Code civil.

La jurisprudence exige encore la satisfaction de deux conditions qui tiennent

- Au caractère fautif du fait dommageable imputable au préposé

- Au rattachement de l’acte fautif aux fonctions du préposé

A) Le caractère fautif du fait dommageable imputable au préposé

La question qui se pose est de savoir s’il est nécessaire que le fait dommageable imputable au préposé présente les caractères d’une faute pour que la responsabilité du commettant puisse être engagée ?

Autrement dit, la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1242, al. 5 du Code civil suppose-t-elle que le fait dommageable commis par le préposé soit susceptible d’engager sa responsabilité personnelle ?

Pour mémoire, l’article 1242, al. 5 du Code civil prévoit seulement que « les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

Aussi, pourrait-on être tenté d’en déduire que le simple fait causal suffit à engager la responsabilité du commettant.

La Cour de cassation n’est pas favorable à cette interprétation. Très tôt, elle a fait de l’établissement de la faute du préposé une condition de mise en œuvre de la responsabilité du commettant (Cass. req., 19 févr. 1866).

Plus récemment, cette solution a été réaffirmée dans un arrêt du 8 avril 2004, la Cour de cassation reprochant à une Cour d’appel, s’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité fondée sur l’article 1242, al. 5, de n’avoir recherché si une faute pouvait être retenue à l’encontre du préposé (Cass. 2e civ., 8 avr. 2004, n°03-11.653).

|

Cass. 2e civ., 8 avr. 2004 Sur le moyen unique : Vu l’article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés et ne s’exonèrent de cette responsabilité que si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu’au cours d’une compétition sportive, engage la responsabilité de son employeur le préposé joueur professionnel salarié qui cause un dommage à un autre participant par sa faute caractérisée par une violation des règles du jeu ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au cours d’un match de football organisé dans le cadre du championnat de France de première division, M. X…, joueur professionnel salarié de l’Olympique de Marseille a blessé M. Y…, joueur professionnel salarié du Football Club de Nantes ; que la Caisse primaire d’assurance maladie de Nantes (CPAM) ayant versé à M. Y… des prestations au titre de cet accident du travail, a assigné en remboursement M. X… et la société anonyme à objet sportif Olympique de Marseille (société OM) sur le fondement des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 1384, alinéa 5, du Code civil ; qu’un jugement a débouté la CPAM de sa demande ; Attendu que pour déclarer la société OM responsable du dommage causé par son préposé et la condamner à rembourser une somme à la CPAM, l’arrêt retient que “la question tenant à savoir si le geste accompli par M. X… peut être qualifié de “brutalité volontaire” excédant les instructions et missions normalement imparties à un joueur de football ou s’il constitue un “tacle imprudent et maladroit” ayant la nature d’une faute contre le jeu qui n’excède pas les instructions données ou les missions dévolues à un joueur de football, apparaît sans intérêt ; qu’en effet, la société OM ne discutant pas au principal “de la nature et de la portée du geste” de son préposé, la cour d’appel, qui, tenue par les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ne peut que condamner cette société “sur le simple constat de l’implication de M. X… dans l’accident en tant qu’auteur exclusif des lésions commises par fait d’imprudence, n’a pas lieu de trancher la discussion qui lui est soumise sous cet angle” ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que M. X…, joueur salarié de la société OM, avait commis l’action dommageable au cours d’une compétition sportive, sans rechercher si le tacle ayant provoqué les blessures avait constitué une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers |

B) Le rattachement de l’acte fautif aux fonctions du préposé

Conformément à l’article 1242, al. 5 du Code civil, le commettant n’est responsable du fait de son préposé que lorsque celui-ci a agi dans le cadre de ses fonctions.

Cette solution se justifie par le fait que, contrairement aux parents, le commettant n’exerce pas son autorité de façon continue sur le préposé.

Autrement dit, le commettant n’exerce un pouvoir de direction et de contrôle sur son préposé que pendant des périodes déterminées et pour l’accomplissement des tâches qui lui sont spécifiquement assignées au titre de son contrat de travail

Il en résulte que le commettant ne saurait répondre de toutes les fautes commises par le préposé, notamment celles qu’il commettra dans le cadre de sa vie privée.

Pour que la responsabilité du commettant puisse être recherchée, encore faut-il, par conséquent, que le préposé se soit effectivement trouvé, au moment du dommage, sous son autorité pour l’accomplissement de tâches qui lui avaient été confiées.

Aussi, la question s’est-elle posée en jurisprudence de savoir dans quelles circonstances l’acte fautif est-il susceptible d’être rattaché aux fonctions du préposé.

1. Situation en 1804

Initialement, la jurisprudence considérait que, dès lors, qu’il était établi que le dommage avait été causé par le préposé dans le cadre de sa mission, la responsabilité du commettant était susceptible d’être recherchée.

La Cour de cassation estimait néanmoins que la victime pouvait agir :

- Soit contre le préposé, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil

- Soit contre le commettant sur le fondement de l’article 1242, al. 5 du Code civil

Cette possibilité offerte à la victime d’agir indistinctement contre le préposé ou le commettant reposait sur l’idée que le commettant ne constituait qu’une garantie de solvabilité pour le créancier de l’obligation de réparation, le préposé demeurant le débiteur principal.

À charge pour la victime de démontrer :

- D’une part, que le commettant avait commis une faute

- D’autre part, que cette faute était rattachable aux fonctions du commettant

Jugée sévère par la doctrine, cette solution a notamment été critiquée par Geneviève Viney pour qui permettre à la victime d’engager la responsabilité du préposé était profondément injuste, dans la mesure où cela revenait à « lui faire supporter les conséquences d’éventuels défauts d’organisation de l’entreprise qui ne lui sont pourtant pas imputables ».

Sensible à cette critique, la jurisprudence est revenue sur sa position traditionnelle dans le célèbre arrêt Costedoat (Cass. ass. plén. 25 févr. 2000, n°97-17.378 et 97-20.152).

2. L’arrêt Costedoat

|

Cass. ass. plén., 25 févr. 2000 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SCA du Mas de Jacquines et M. Bortino ont demandé à la société Gyrafrance de procéder, par hélicoptère, à un traitement herbicide de leurs rizières ; que, sous l’effet du vent, les produits ont atteint le fonds voisin de M. Girard, y endommageant des végétaux ; que celui-ci a assigné en réparation de son préjudice la SCA du Mas de Jacquines, les époux Reynier, M. Bortino, M. Costedoat, pilote de l’hélicoptère, et la société Gyrafrance ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-20.152, pris en ses deux branches : Attendu que M. Girard fait grief à l’arrêt d’avoir mis hors de cause les époux Reynier, alors, selon le moyen, d’une part, que les prétentions des parties sont fixées par leurs conclusions, si bien qu’en mettant hors de cause M. et Mme Reynier pour une raison qui n’était pas invoquée par ceux-ci, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et, d’autre part, qu’en soulevant d’office le moyen tiré de la qualité de cogérant des époux Reynier de la SCA du Mas de Jacquines pour les mettre hors de cause, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu’il résulte des énonciations des juges du fond que les époux Reynier ont été assignés en qualité de cogérants de la société civile agricole et qu’aucun agissement ne leur était reproché à titre personnel, que dans ces conditions, l’arrêt a décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu’ils n’avaient été attraits dans l’instance qu’en leur qualité de représentants légaux de la société et qu’ils devaient être mis hors de cause ; Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 97.17.378, pris en sa première branche : Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil; Attendu que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. Costedoat, l’arrêt énonce qu’il aurait dû, en raison des conditions météorologiques, s’abstenir de procéder ce jour-là à des épandages de produits toxiques ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas prétendu que M. Costedoat eût excédé les limites de la mission dont l’avait chargé la société Gyrafrance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant la responsabilité de M. Costedoat, l’arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ; |

?Faits

- Une société exploitant des rizières sollicite les services d’une autre société pour qu’elle procède par hélicoptère à un traitement herbicide de ses cultures.

- Sous l’effet du vent, les produits vaporisés atteignent le fonds voisin ce qui a pour conséquence d’endommager les végétaux qui y étaient cultivés

?Demande

- La victime assigne en réparation l’exploitant voisin ainsi que contre son préposé, le pilote d’hélicoptère, Monsieur Costedoat

?Procédure

- Dispositif de la décision rendue au fond :

- La Cour d’appel fait droit à la demande de la victime et retient la responsabilité du pilote d’hélicoptère, Monsieur Costedoat

- Motivation des juges du fond :

- Les juges du fond estiment que le pilote d’hélicoptère avait commis une faute en ne s’abstenant pas, compte tenu des circonstances météorologiques, de procéder à l’épandage du traitement toxique

- Il peut être observé que, entre-temps, la société, employeur du pilote d’hélicoptère, est placée en liquidation judiciaire.

- Or la victime n’a pas déclaré sa créance de réparation dans le délai qui lui était imparti (deux mois).

- Le préposé, Monsieur Costedoat, était donc pour elle, le seul débiteur possible de la créance de réparation.

?Solution

- Dispositif de l’arrêt

- Par un arrêt du 25 février 2000, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel

- Sens de l’arrêt

- La Cour de cassation affirme, en l’espèce, au soutien de son dispositif que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ».

- Autrement dit, dans la mesure où l’opération d’épandage a été réalisée par le préposé dans le cadre de l’exercice de sa mission, sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être engagée

?Analyse

Dans l’arrêt Costedoat, il apparaît donc que la responsabilité personnelle du préposé est écartée lorsqu’il a agi « sans excéder les limites de sa mission ».

Cela signifie donc que quand bien même le fait dommageable imputable au préposé serait constitutif d’une faute, au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil, dès lors qu’il agit dans les limites de sa mission, sa responsabilité personnelle ne saurait être recherchée.

À la suite de l’arrêt Costedoat, deux questions se sont posées au sujet de la solution adoptée par la Cour de cassation.

En effet, dans la mesure où le préposé n’engage plus sa responsabilité personnelle lorsqu’il agit dans la limite de sa mission :

- D’une part, est-il toujours besoin pour la victime d’établir une faute à l’encontre de ce dernier pour engager la responsabilité du comment ?

- D’autre part, quelles sont les limites à l’irresponsabilité de principe dont jouit le préposé ?

a. S’agissant de l’exigence d’un fait dommageable fautif imputable au préposé

Deux interprétations de l’arrêt Costedoat ont été avancées sur ce point :

- Première interprétation

- En déconnectant la responsabilité du commettant de la responsabilité du préposé, cela revient à abandonner l’exigence de faute.

- Si, en effet, l’on considère que, même fautif, le fait dommageable imputable au préposé n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité personnelle, cela signifie qu’il suffirait désormais de rattacher un dommage au préposé et que celui-ci ait agi dans la limite de sa mission pour que la responsabilité du commettant puisse être engagée.

- La mise en œuvre de l’article 1242, al. 5 du Code civil supposerait donc l’établissement, non plus de la faute du salarié, mais du simple fait causal.

- Seconde interprétation

- La Cour de cassation n’a nullement entendu abandonner dans l’arrêt Costedoat l’exigence de faute du préposé.

- Elle considère, simplement, que lorsque ce dernier a agi dans les limites de sa mission, il jouit d’une immunité, d’où l’impossibilité de rechercher sa responsabilité personnelle.

- Pour que la responsabilité du commettant puisse être recherchée, les juges du fond devront néanmoins toujours s’employer à caractériser la faute du préposé, à défaut de quoi ils encourent la censure.

- La solution antérieure demeurait ainsi, sur le fond, inchangée, la seule différence résidant dans la perte, pour la victime, d’un débiteur : le préposé.

Manifestement, l’examen de la jurisprudence, révèle que la Cour de cassation a opté pour la seconde solution, notamment dans l’arrêt du (Cass. 2e civ., 8 avr. 2004, n°03-11.653) où elle a précisément reproché à la Cour d’appel de n’avoir pas caractérisé la faute du préposé pour retenir la responsabilité du commettant.

b. S’agissant des limites à l’irresponsabilité de principe dont jouit le préposé

Pour rappel, selon l’arrêt Costedoat, « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant »

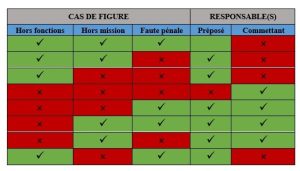

Aussi, afin de déterminer les limites à l’immunité dont jouit le préposé lorsqu’il agit dans les limites de sa mission, l’examen de la jurisprudence nous révèle que trois situations doivent être distinguées :

- Le préposé a agi en dehors de ses fonctions

- Le préposé a excédé les limites de sa mission

- Le préposé a commis une faute pénale intentionnelle

i. Le préposé a agi en dehors de ses fonctions

Conformément à la lettre de l’article 1242, al. 5 du Code civil, la Cour de cassation estime que dès lors que le préposé a agi en dehors de ses fonctions, la responsabilité du commettant ne saurait être engagée.

Si en soi cette règle ne soulève pas de difficultés particulières, la question s’est néanmoins posée de savoir dans quelles circonstances doit-on estimer que le préposé a agi en dehors de ses fonctions.

Aussi, une divergence entre la chambre criminelle et la chambre civile, la première ayant une appréciation large de l’abus de fonction, tandis que la première avait adopté une conception restrictive.

L’assemblée plénière est finalement intervenue dans un arrêt du 19 mai 1988 afin de trancher le débat en affirmant que « le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions » (Cass. ass. plén., 19 mai 1988, n°87-82.654).

Il ressort de cet arrêt que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour caractériser l’abus de fonction.

Le préposé doit, en ce sens, avoir agi :

- Sans autorisation du commettant

- Ce critère ne soulève pas de difficultés particulières

- Il est nécessaire que le préposé ait agi à l’insu du commettant, sans que celui-ci lui ait donné une autorisation quelconque.

- À des fins personnelles étrangères à ses attributions

- Cela signifie qu’il doit avoir poursuivi un intérêt strictement personnel, sans lien avec l’exercice de sa fonction.

- Hors de ses fonctions

- C’est sur ce troisième critère de l’abus de fonction que se sont concentrées toutes les difficultés d’interprétation.

- Que doit-on entendre par la formule « hors de ses fonctions » ?

- La doctrine a dégagé plusieurs critères de rattachement du dommage causé par le préposé dans le cadre de sa fonction.

- Ces critères sont :

- Le temps de travail

- Le lieu de travail

- Les moyens mis à disposition par le commettant pour la réalisation de la mission du préposé

- La volonté du préposé d’agir pour le compte du commettant

- Aussi, appartient-il aux juridictions de recourir à la méthode du faisceau d’indices afin de déterminer si le préposer a, ou non, agi « en dehors de sa fonction ».

|

Cass. ass. plén., 19 mai 1988 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y…, inspecteur départemental de la compagnie d’assurances ” La Cité “, qui l’avait chargé de rechercher, par prospection à domicile, la conclusion de contrats de capitalisation par des particuliers, a fait souscrire à Mme X… différents titres et a détourné partiellement à son profit les sommes versées par celle-ci en contrepartie de la remise des titres ; qu’il a, sur l’action publique, été condamné par une décision correctionnelle ; Attendu que la compagnie ” La Cité ” fait grief à l’arrêt de l’avoir, sur l’action civile, déclarée civilement responsable de son préposé Y…, alors que, d’une part, en se bornant à relever que ” La Cité ” avait tiré profit des souscriptions, la cour d’appel n’aurait pas caractérisé en quoi cette société devrait répondre des détournements opérés par son préposé, privant ainsi sa décision de base légale, et alors que, d’autre part, M. Y… n’aurait pas agi pour le compte et dans l’intérêt de la société ” La Cité “, mais utilisé ses fonctions à des fins étrangères à celles que son employeur lui avait assignées, de sorte que la cour d’appel aurait violé l’article 1384, alinéa 5, du Code civil, et l’article 593 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; Et attendu que l’arrêt relève que M. Y…, en faisant souscrire à Mme X… des contrats de capitalisation, était dans l’exercice de ses fonctions et avait agi avec autorisation conformément à ses attributions ; que Mme X… avait la certitude qu’il agissait pour le compte de ” La Cité “, laquelle avait, au surplus, régulièrement enregistré les souscriptions et en avait tiré profit ; Que de ces énonciations, d’où il résulte que M. Y…, en détournant des fonds qui lui avaient été remis dans l’exercice de ses fonctions, ne s’était pas placé hors de celles-ci, la cour d’appel a exactement déduit que la société ” La Cité ” ne s’exonérait pas de sa responsabilité civile ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |

?Première étape : adoption d’une conception plutôt restrictive de la notion d’abus de fonction

- Arrêt du 19 février 2003

- Parce que le chauffeur routier avait utilisé le camion mis à disposition par son employeur lors d’un transport effectué pour le compte de celui-ci pour faire passer en contrebande des cigarettes en France, la Cour de cassation considère que le fait dommageable fautif imputable au préposé a été commis dans le cadre de ses fonctions, ce qui justifie la condamnation du commettant sur le fondement de l’article 1242, al. 5 (Cass. crim., 19 févr. 2003, n°02-81.851).

- Arrêt du 19 juin 2003

- La Cour de cassation retient la responsabilité du commettant, dans la mesure où la faute de son préposé a été commise « au temps et au lieu de son travail ».

- La haute juridiction en déduit qu’il avait bien agi dans le cadre de ses fonctions (Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n°00-22.626)

?Deuxième étape : un pas en direction d’une conception large de la notion d’abus de fonction

Un arrêt du 3 juin 2004 a particulièrement retenu l’attention des auteurs, la Cour de cassation ayant adopté une conception plus large que d’ordinaire de l’abus de fonctions (Cass. 2e civ. 3 juin 2004, n°03-10.819).

- Faits

- Un transporteur routier avait immobilisé sa fourgonnette, moteur arrêté et marche arrière engagée, devant un bureau de poste pour y prendre livraison de colis et de courrier

- Au moment où il allait reprendre possession de son véhicule, il est grièvement blessé par le brusque recul de celui-ci provoqué par le salarié d’une entreprise qui était également venu chercher du courrier pour son employeur et qui s’était introduit dans le véhicule de la victime et l’avait mis en marche.

- Procédure

- Par un arrêt du 10 décembre 2002, la Cour d’appel de Toulouse retient la responsabilité de l’employeur du salarié imprudent

- Elle estime que si le préposé avait bien agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, il n’était pas en dehors de ses fonctions puisque les faits avaient été commis à l’occasion de l’exécution du contrat de travail et de la mission confiée par l’employeur : c’est pour son employeur, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail qu’il est allé à la Poste.

- Solution

- La Cour de cassation censure la décision d’appel, estimant que le « préposé était devenu, par l’effet d’une initiative personnelle sans rapport avec sa mission, gardien et conducteur occasionnel du véhicule d’un tiers au moyen duquel il avait commis l’acte dommageable, et qu’il avait ainsi agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ».

- Ainsi, pour la Cour de cassation le fait pour un préposé d’emprunter à tort le véhicule d’un tiers suffirait à le faire sortir, de plein droit, des limites de ses fonctions

- Une initiative personnelle sans rapport avec la mission du préposé exclurait donc qu’il agisse dans le cadre de ses fonctions

De toute évidence, un se livrant à une interprétation pour le moins extensive de la notion d’abus de fonction, la Cour de cassation admet que le commettant puisse se dédouaner de sa responsabilité plus facilement, ce qui n’est pas de nature à favoriser l’indemnisation de la victime.

?Troisième étape : un retour à une conception restrictive de la notion d’abus de fonction

Dans un arrêt du 16 juin 2005, la Cour de cassation semble être revenue à une conception restrictive de la notion d’abus de fonction en estimant que la commission d’une infraction pénale, de sa propre initiative, n’implique pas que l’on agisse en dehors de ses fonctions (Cass. 2e civ., 16 juin 2005, n°03-19.705).

- Faits

- La gardienne d’une résidence pour personnes âgées est parvenue, par le biais de diverses manipulations psychologiques, à extorquer à une résidente une importante somme d’argent en lui faisant croire qu’elle risquait d’être renvoyée de l’établissement en raison de son âge et que, pour éviter cette mesure, elle dissimulerait son dossier administratif.

- Une action en responsabilité est alors engagée à l’encontre de l’employeur de la gardienne, l’association gestionnaire de l’établissement.

- Procédure

- Par un arrêt du 10 septembre 2003, la Cour d’appel de Lyon fait droit à la demande de la victime et condamne l’employeur de la gardienne

- Les juges du fond estiment que la gardienne avait, en l’espèce, précisément agi dans le cadre de ses fonctions dans la mesure où « grâce à ses fonctions, elle a été mise en relation avec la victime, a pu connaître ses faiblesses psychologiques et physiques et lui faire croire à son pouvoir d’assurer son maintien dans la résidence ».

- Moyens

- Le commettant conteste sa condamnation en arguant notamment que « qu’abuse nécessairement de sa fonction et agit donc hors de celle-ci, le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, seul et à l’insu du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers ».

- Solution

- Bien que l’argument avancé par l’employeur de la gardienne ne fût pas dénué de tout intérêt, il ne convainc pas la Cour de cassation pour qui « le délit d’abus de faiblesse imputable à la gardienne n’impliquant pas nécessairement qu’elle ait agi hors du cadre de ses fonctions au sens de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil »

- Elle en déduit alors que cette dernière « n’avait pas agi hors des fonctions auxquelles elle était employée et que l’association ne s’exonérait pas de sa responsabilité »

Avec cette décision, la Cour de cassation revient ainsi à une conception restrictive de la notion d’abus de fonction, ce qui conduit à mettre en jeu de façon quasi systématique la responsabilité du commettant.

Si, en effet, la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas d’abus de fonction en l’espèce, alors que la gardienne a été condamnée pénalement pour abus de faiblesse, on se demande quand l’abus de fonction pourra être caractérisé ?

À la vérité, en retenant une conception extrêmement stricte de l’abus de fonction, la Cour de cassation entend signaler qu’elle répugne à admettre que le commettant puisse s’exonérer de sa responsabilité.

ii. Le préposé a excédé les limites de sa mission

Il ressort de l’arrêt Costedoat que la Cour de cassation entend dissocier les agissements du préposé hors de ses fonctions et le fait d’outrepasser les limites de sa mission :

- Lorsque le préposé a agi en dehors de ses fonctions

- Il engage seul sa responsabilité, de sorte que le commettant est exonéré de sa responsabilité

- Dans cette hypothèse, la victime ne dispose donc que d’un débiteur

- Le préposé

- Lorsque le préposé a agi dans le cadre de ses fonctions tout en outrepassant les limites de sa mission

- Il engage sa responsabilité personnelle, sans pour autant que le commettant soit exonéré de sa responsabilité

- Dans cette hypothèse, la victime dispose donc de deux débiteurs :

- Le préposé

- Le commettant

iii. Le préposé a commis une faute pénale intentionnelle

Après que l’arrêt Costedoat a été rendu, la doctrine s’est posé la question de savoir ce qu’il adviendrait lorsque le fait dommageable fautif commis par le préposé, lequel n’aurait pas outrepassé les limites de sa mission, serait constitutif d’une infraction pénale ?

Dans un arrêt Cousin du 14 décembre 2001, c’est à cette question que l’assemblée plénière a répondue (Cass. ass. plén., 14 déc. 2001, n°00-82.066).

Aussi, considère-t-elle, dans cette décision, que « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci ».

Il ressort de cet arrêt que la Cour de cassation vient ici poser une limite à l’arrêt Costedoat : dès lors que le préposé a commis une faute pénale intentionnelle, il engage sa responsabilité personnelle, peu importe qu’il ait excédé ou non les limites de sa mission.

Ainsi, pour l’assemblée plénière, si le fait d’agir pour le préposé sans excéder les limites de sa mission justifie qu’il jouisse d’une immunité lorsqu’une faute civile lui est imputable, cette immunité ne se justifie plus lorsqu’il est l’auteur d’une faute pénale intentionnelle.

Cela signifie, en d’autres termes, que le préposé est irréfragablement présumé avoir excédé les limites de sa mission dès lors qu’il commet une infraction pénale intentionnelle.

Il peut être observé que dans un arrêt du 7 avril 2004, la Cour de cassation a précisé que « le préposé qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci, alors même que la juridiction répressive qui, saisie de la seule action civile, a déclaré l’infraction constituée en tous ses éléments, n’a prononcé contre lui aucune condamnation pénale » (Cass. crim., 7 avr. 2004, n°03-86.203)

Il en résulte qu’il importe peu que le préposé ait préalablement été condamné par une juridiction répressive pour que la jurisprudence Costedoat soit écartée.

Pour que l’arrêt Cousin ait vocation s’applique, il suffit qu’une infraction pénale constituée dans tous ses éléments soit constatée, qu’il y ait ou non condamnation, pour que le préposé engage sa responsabilité.

La victime disposera alors de deux débiteurs :

- Le préposé

- Le commettant

Le commettant sera néanmoins fondé à se retourner contre son préposé, à supposer que la faute pénale n’ait pas été commanditée par ce dernier.

|

Arrêt Cousin (Cass. ass. plén., 14 déc. 2001) Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), que M. X…, comptable salarié de la société Virydis, a été définitivement condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification ; que, statuant à son égard sur les intérêts civils, l’arrêt l’a condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ; Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne saurait engager sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d’appel, qui a ainsi condamné M. X… à indemniser les parties civiles du préjudice qu’elles avaient subi à raison d’infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l’exécution des instructions qu’il avait reçues et s’inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n’a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité ; Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |

Si l’on résume, plusieurs hypothèses doivent être distinguées pour déterminer contre qui la victime est fondée à agir :

3 Comments

C’est très édifiant cet article!merci

Merci, c’est trop cool !

Merci pour cet article très bien fait !

Attention cependant, il me semble qu’une légère faute s’est glissée dans le tableau récapitulatif. En effet l’abus de fonctions requiert trois conditions CUMULATIVES (Hors Fonction + Hors Mission + Pas de demande) pour admettre une exonération du commettant. Ainsi, la troisième ligne et la dernière du tableau devrait normalement indiqué l’engagement de la responsabilité du commettant possible (c’est à dire en vert).

Pourriez-vous me confirmer l’erreur ? Merci d’avance