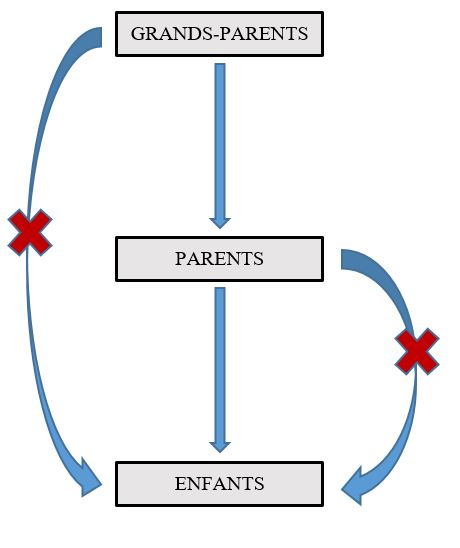

La famille n’est pas une, mais multiple. Parce qu’elle est un phénomène sociologique[1], elle a vocation à évoluer à mesure que la société se transforme. De la famille totémique, on est passé à la famille patriarcale, puis à la famille conjugale.

De nos jours, la famille n’est plus seulement conjugale, elle repose, de plus en plus, sur le concubinage[2]. Mais elle peut, également, être recomposée, monoparentale ou unilinéaire.

Le droit opère-t-il une distinction entre ces différentes formes qu’est susceptible de revêtir la famille ? Indubitablement oui.

Si, jadis, cela se traduisait par une réprobation, voire une sanction pénale, des couples qui ne répondaient pas au schéma préétabli par le droit canon[3], aujourd’hui, cette différence de traitement se traduit par le silence que le droit oppose aux familles qui n’adopteraient pas l’un des modèles prescrit par lui.

Quoi de plus explicite pour appuyer cette idée que la célèbre formule de Napoléon, qui déclara, lors de l’élaboration du Code civil, que « puisque les concubins se désintéressent du droit, le droit se désintéressera d’eux ». Cette phrase, qui sonne comme un avertissement à l’endroit des couples qui ont choisi de vivre en union libre, est encore valable.

La famille a toujours été appréhendée par le législateur comme ne pouvant se réaliser que dans un seul cadre : le mariage. Celui-ci est envisagé par le droit comme ce qui « confère à la famille sa légitimité »[4] et plus encore, comme son « acte fondateur »[5].

Aussi, en se détournant du mariage, les concubins sont-ils traités par le droit comme formant un couple ne remplissant pas les conditions lui permettant de quitter la situation de fait dans laquelle il se trouve pour s’élever au rang de situation juridique. D’où le silence de la loi sur le statut des concubins.

Parce que le contexte sociologique et juridique ne permettait plus à ce silence de prospérer, le législateur est intervenu pour remédier à cette situation.

Son intervention s’est traduite par l’adoption de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, plus couramment désigné sous le nom de pacs.

Ainsi, pour la première fois, le législateur reconnaissait-il un statut juridique au couple en dehors du mariage.

Section 1: La genèse de la loi sur le pacs

L’adoption de la loi sur le pacs procède de l’émergence à la fois d’un contexte sociologique et à la fois d’un contexte juridique.

I) Le contexte sociologique et juridique

A) Le contexte sociologique

Tout d’abord, il est apparu au législateur que le concubinage hétérosexuel est devenu un fait de société impossible à ignorer.

Depuis la fin des années 60, le nombre de couples non mariés a constamment augmenté pour atteindre la proportion, en 1999, d’un couple sur six.

Ajoutées à ce constat, la signification et les motivations du concubinage ont évolué.

À côté des personnes qui, traditionnellement, réfutaient l’institution du mariage et vivaient en union libre par idéal pour garder un caractère privé à leur engagement, sont apparus dans les années 70 des jeunes couples cohabitant en prélude au mariage.

Dans les années 1980, cette cohabitation s’est installée dans la durée sans pour autant exprimer un refus explicite et définitif du mariage.

Par ailleurs, il a été constaté que la naissance d’un enfant n’entraînait plus nécessairement le mariage. Marginale dans les deux premiers tiers du siècle, la part des naissances hors mariage n’a cessé d’augmenter avec une très nette accélération au début des années 80.

Trois enfants nés hors mariage sur quatre en 1996 ont été reconnus par leur père dès la naissance. La réforme de la filiation ayant aligné en 1972 le statut des enfants naturels conçus hors mariage sur celui des enfants légitimes explique en grande partie l’évolution des comportements. Le mariage n’est plus impératif pour éviter à un enfant de naître privé de droits.

Parallèlement, le législateur a pu relever que nombre de mariages qui avait atteint son maximum en 1972 (416 500) a notablement diminué, s’établissant à 254 000 en 1994, remariages compris. En 1996, a été enregistrée une augmentation brusque de 10%, du nombre des mariages, accompagnée d’une hausse importante du nombre d’enfants légitimés (112 000).

B) Le contexte juridique

Plusieurs facteurs ont conduit le législateur à conférer un statut juridique aux couples de concubins :

- L’élimination des discriminations à l’égard des personnes homosexuelles

- La demande de reconnaissance sociale du couple homosexuel s’est affirmée au terme d’une évolution juridique qui, dans les années 80, a permis d’éliminer les discriminations légales fondées sur l’orientation sexuelle des individus.

- La loi n° 82-683 du 4 août 1982

- Cette loi a fait disparaître du code pénal la dernière disposition réprimant spécifiquement l’homosexualité.

- Elle a en effet abrogé le deuxième alinéa de l’article 331 de l’ancien code pénal qui réprimait les attentats à la pudeur sans violence sur mineur du même sexe alors que la majorité sexuelle pour les relations hétérosexuelles était fixée à quinze ans.

- Au-delà du respect de leur comportement individuel, les homosexuels revendiquent la reconnaissance sociale de leur couple, ce qui a pu faire dire que sortis du code pénal, ils aspiraient à rentrer dans le code civil.

- La loi Quilliot du 22 juin 1982

- Cette loi a substitué à l’obligation de « jouir des locaux en bon père de famille » celle d’en jouir paisiblement.

- L’homosexualité cessait ainsi d’être une cause d’annulation d’un bail.

- La loi du 13 juillet 1983

- Ce texte a supprimé les notions de « bonne moralité » et de « bonne mœurs » du statut général des fonctionnaires.

- Parallèlement, en 1981, le Gouvernement retirait l’approbation française à l’article 302 de la classification de l’organisation mondiale de la santé faisant entrer, depuis le début des années 60, l’homosexualité dans la catégorie des pathologies.

- Les homosexuels se sont ensuite vus reconnaître légalement le droit de ne pas subir de discriminations en raison de leurs mœurs.

- La loi n° 85-772 du 25 juillet 1985

- Elle a complété le code pénal en prévoyant des dispositions, reprises à l’article 225-1 du nouveau code pénal, sanctionnant les discriminations liées aux mœurs.

- La loi n° 86-76 du 17 janvier 1986

- Cette loi a introduit dans l’article L. 122-35 du code du travail une disposition précisant que le règlement intérieur ne peut léser les salariés en raison de leurs mœurs et la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 a modifié l’article L. 122-45 du même code pour protéger le salarié d’une sanction ou d’un licenciement opéré en raison de ses mœurs.

- Cet article vise aujourd’hui également les refus de recrutement.

- La loi n° 85-772 du 25 juillet 1985

- La loi n° 82-683 du 4 août 1982

- La demande de reconnaissance sociale du couple homosexuel s’est affirmée au terme d’une évolution juridique qui, dans les années 80, a permis d’éliminer les discriminations légales fondées sur l’orientation sexuelle des individus.

- La prise en compte juridique du concubinage

- En 1804, le Code civil est totalement silencieux sur le concubinage

- Cette indifférence du Code napoléonien à l’égard du concubinage s’est poursuivie pendant tout le 19ème siècle.

- Depuis lors, les concubins ne jouissent d’aucun statut juridique véritable.

- Les règles qui régissent leur union sont éparses et ponctuelles

- Les règles légales

- En matière de logement, l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, permet à un concubin notoire depuis un an de bénéficier de la continuation ou du transfert du bail en cas d’abandon du logement ou de décès du preneur

- En matière civile, l’exercice commun de l’autorité parentale a été reconnu aux concubins sous les conditions posées à l’article 372 du code civil. L’assistance médicale à la procréation, au contraire de l’adoption, leur a été ouverte (art. L. 152-2 du code de la santé publique).

- En matière pénale, une immunité est reconnue au concubin notoire pour non dénonciation d’infractions impliquant l’autre concubin (articles 434-1, 434-6 et 434-11 du code pénal ou, en matière d’aide au séjour irrégulier d’un étranger, article 21 de l’ordonnance du 2 novembre 1945) ; en revanche le concubinage avec la victime est une circonstance aggravante de plusieurs infractions (art. 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal)

- En matière de procédure civile, le décret du 28 décembre 1998 a autorisé le concubin à représenter les parties devant le tribunal d’instance et devant le juge de l’exécution (art. 828 du nouveau code de procédure civile et art. 12 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

- En matière fiscale, le concubin peut bénéficier de la déduction des frais de transport (art. 83, 3° du code général des impôts et avis du Conseil d’Etat du 10 décembre 1993) ;

- Les règles jurisprudentielles

- La jurisprudence a élaboré une construction juridique du concubinage permettant de pallier l’absence de statut juridique et notamment de règles gouvernant la liquidation de l’union.

- Au nombre de ces figures juridiques, figurent

- La théorie de la société créée de fait

- L’enrichissement injustifié

- La théorie de l’apparence

- L’admission de l’invocation d’un préjudice en cas de décès d’un concubin

- Les règles légales

- Le refus de reconnaissance du concubinage homosexuel

- La Cour de cassation a toujours refusé d’accorder aux couples homosexuels les droits reconnus par la loi aux concubins hétérosexuels.

- Dans deux décisions du 11 juillet 1989 rendues en matière sociale, la haute juridiction avait, en effet, considéré que les couples homosexuels ne pouvaient bénéficier des avantages reconnus aux concubins par des textes faisant référence à la notion de vie maritale, à travers laquelle elle a considéré que le législateur avait entendu viser la « situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s’unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu’un couple formé d’un homme et d’une femme » ( soc. 11 juill. 1989).

- Cette jurisprudence a été confirmée par une décision 17 décembre 1997 en matière de droit au bail, la troisième chambre civile ayant estimé que « le concubinage ne pouvait résulter que d’une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage, donc entre un homme et une femme» ( 3e civ. 17 déc. 1997).

- Les homosexuels se sont ainsi vu refuser l’accès à des droits que l’épidémie de SIDA avait mis au premier rang des préoccupations de leur communauté :

- transfert du droit au bail en vertu de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989

- affiliation à la sécurité sociale en tant qu’ayant droit de leur compagnon en application de l’article L. 161-14 du code de la sécurité sociale.

- Hormis l’assurance maladie au bout d’un an, les couples homosexuels ne bénéficiaient, en 1999, d’aucun droit découlant de leur vie commune.

- La jurisprudence restrictive de la Cour de cassation sur le concubinage homosexuel était, à cet égard, en phase avec la jurisprudence européenne.

- La Cour de justice des communautés européennes, par une décision du 17 février 1998, avait, par exemple, refusé de considérer comme une discrimination au sens de l’article 119 du Traité le refus à des concubins du même sexe d’une réduction sur le prix des transports accordée à des concubins de sexe opposé, relevant qu’en « l’état actuel du droit au sein de la Communauté, les relations stables entre deux personnes du même sexe ne sont pas assimilées aux relations entre personnes mariées ou aux relations stables hors mariage entre personnes de sexe opposé» (CJCE, 17 févr. 1998, Lisa jacqueline Grant c/ South-West Trains Ltd, aff. C-249/96).

- De son côté la Commission européenne des droits de l’Homme considérait que, en dépit de l’évolution contemporaine des mentalités vis-à-vis de l’homosexualité, des relations homosexuelles durables ne relèvent pas du droit au respect de la vie familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

- Les difficultés patrimoniales auxquelles se heurtent les couples hors mariage

- La principale difficulté à laquelle se heurtent les couples hors mariage, hétérosexuels comme homosexuels, est d’ordre patrimonial et successoral.

- Leurs biens n’étant pas soumis à un régime légal, ils peuvent utiliser plusieurs techniques pour se constituer un patrimoine commun.

- Ils peuvent procéder à des achats en indivision (art. 815 et suivants du code civil) et passer des conventions d’indivision (art. 1873-1 et suivants du code civil).

- Ils peuvent procéder à des achats en tontine en vertu desquels les biens reviennent en totalité au dernier vivant.

- Ils peuvent également procéder à des achats croisés entre la nue propriété et l’usufruit.

- Ils peuvent enfin constituer des sociétés civiles ou à responsabilité limitée.

- Toutefois, la transmission de ce patrimoine se heurte aux règles successorales civiles et fiscales qui considèrent les concubins comme des étrangers l’un à l’égard de l’autre.

- En conséquence, en l’absence de testament, ils n’héritent pas l’un de l’autre.

- En cas de dispositions testamentaires, leurs droits sont limités par la réserve légale.

- Ils ne peuvent donc pas, contrairement à l’époux survivant, recueillir plus que la quotité disponible

- De plus, sur la part dont ils héritent, les droits de mutation sont extrêmement élevés

- L’adage selon lequel il faut « vivre en union libre mais mourir marié» prenait alors tout son sens, Les concubins souhaitent souvent avant tout pouvoir laisser le logement commun au survivant. La souscription d’une assurance-vie permet au bénéficiaire de toucher en franchise de droit un capital échappant en grande partie à la succession du prédécédé et pouvant être utilisé pour payer les droits de succession. Peuvent également être effectués des legs en usufruit qui permettent au légataire de conserver la jouissance d’un bien en acquittant des droits moindres.

II) L’adoption de la loi sur le pacs

Deux rapports, remis à la Chancellerie au printemps 1998, respectivement par M. Jean Hauser et par Mme Irène Théry, ont proposé des solutions alternatives pour régler les questions de vie commune hors mariage :

- Le groupe « Mission de recherche droit et justice »

- Ce groupe de travail présidé par Jean Hauser a adopté, pour régler les problèmes de la vie en commun hors mariage, une approche purement patrimoniale, à travers le projet de pacte d’intérêt commun (PIC).

- Inséré dans le livre III du code civil, entre les dispositions relatives à la société et celles relatives à l’indivision, ce pacte envisageait une mise en commun de biens par deux personnes souhaitant organiser leur vie commune, sans considération de leur sexe ou du type de relation existant entre elles, qu’elles soient familiales, amicales ou de couple.

- Le PIC était un acte sous seing privé mais il était néanmoins proposé que puissent en découler, éventuellement, sous condition de durée du pacte, de nombreuses conséquences civiles, sociales et fiscales liées à la présomption de communauté de vie qu’il impliquait.

- Cette approche avait donc pour ambition ” d’éliminer la charge idéologique de la question ” en éludant la question de la reconnaissance du couple homosexuel.

- Le rapport d’Irène Théry intitulé « couple, filiation et parenté aujourd’hui»

- Ce rapport choisissait une approche fondée sur la reconnaissance du concubinage homosexuel accompagnée de l’extension des droits sociaux reconnus à l’ensemble des concubins.

- Appréhendant le concubinage comme une situation de fait génératrice de droits résultant de la communauté de vie, il a proposé d’inscrire dans le code civil que le « concubinage se constate par la possession d’état de couple naturel, que les concubins soient ou non de sexe différent».

Au total, aucune des deux solutions proposées n’a été retenue. La Présidente de la commission des Lois, a souhaité qu’un texte commun puisse être établi à partir des deux propositions de lois déposées le 23 juillet 1997 respectivement par M. Jean-Pierre Michel M. Jean-Marc Ayrault

Leurs travaux, dont le résultat a été rendu public fin mai 1998, ont donné naissance au concept de « pacte civil de solidarité ».

De cette coproduction législative est ainsi née la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.

En proposant aux concubins un statut légal, un « quasi-mariage » diront certains[6], qui règle les rapports tant personnels, que patrimoniaux entre les partenaires, la démarche du législateur témoigne de sa volonté de ne plus faire fi d’une situation de fait qui, au fil des années, s’est imposée comme un modèle à partir duquel se sont construites de nombreuses familles.

En contrepartie d’en engagement contractuel[7] qu’ils doivent prendre dans l’enceinte, non pas de la mairie, mais du greffe du Tribunal de grande instance[8], les concubins, quelle que soit leur orientation sexuelle, peuvent de la sorte voir leur union hors mariage, se transformer en une situation juridique.

C’est là une profonde mutation que connaît le droit de la famille, laquelle mutation ne faisait, en réalité, que commencer.

III) La réforme de la loi sur le pacs

A) La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités

Quelques années après l’instauration du pacs un certain nombre d’ajustements sont apparus nécessaires aux fins de remédier aux insuffisances révélées par la pratique.

Aussi, la chancellerie a-t-elle réuni un groupe de travail chargé de dresser un état des lieux, lequel déboucha sur un rapport déposé le 30 novembre 2004.

Les préconisations de ce rapport ont été, pour partie, reprises par le gouvernement de l’époque qui déposa une proposition de loi aux fins de réformer le pacs.

Cette réforme consista, en particulier, à modifier le régime patrimonial du PACS, soit plus précisément à basculer d’un régime d’indivision vers un régime de séparation de bien.

En 1999, le régime patrimonial du PACS reposait sur deux présomptions d’indivision différentes selon le type de biens :

- les meubles meublants dont les partenaires feraient l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié, sauf déclaration contraire dans la convention initiale. Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie ;

- les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement.

Par ailleurs, le champ de l’indivision était pour le moins incertain puisque la formulation du texte ne permettait pas de savoir avec certitude s’il comprenait les revenus, les deniers, et les biens créés après la signature du PACS.

De surcroît, l’indivision est un régime qui, par nature est temporaire et lourd qui plus est.

Aussi, le législateur a-t-il préféré soumettre le PACS au régime de la séparation des patrimoines, suivant les préconisations du groupe de travail.

L’idée était de le rapprocher du régime de séparation de biens prévu par la loi du 13 juillet 1965 pour les époux aux articles 1536 à 1543 du code civil.

Le choix est cependant laissé aux partenaires qui peuvent toujours opter pour un régime d’indivision organisé.

C’est dans ce contexte que la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a été adoptée.

B) La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité avait fixé le lieu d’enregistrement du pacs au greffe du tribunal d’instance.

La proposition de loi à l’origine de la loi de 1999 prévoyait pourtant un enregistrement par les officiers de l’état civil.

Toutefois, lors de son examen, face à une forte opposition de nombreux maires, pour des raisons symboliques tenant au risque de confusion entre PACS et mariage, l’Assemblée nationale avait confié cette compétence aux préfectures avant, finalement, de l’attribuer aux greffes des tribunaux d’instance.

Depuis la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, les pacs peuvent également être enregistrés par un notaire.

Lors de son intervention en 2016 aux fins de moderniser la justice du XXIe siècle, le législateur a entendu transférer aux officiers de l’état civil les compétences actuellement dévolues aux greffes des tribunaux d’instance en matière de Pacs.

Pour ce faire, il s’est appuyé sur le constat que les obstacles symboliques qui avaient présidé en 1999 au choix d’un enregistrement au greffe du tribunal d’instance avaient disparu.

Le Pacs est désormais bien connu des citoyens qui ne le confondent pas avec le mariage et la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a permis d’introduire l’union homosexuelle à la mairie.

Qui plus est, ce transfert des formalités attachées au Pacs du greffe du tribunal d’instance à la mairie s’inscrit dans un mouvement qui vise à recentrer les tribunaux sur leurs activités juridictionnelles.

Désormais, ce sont donc les officiers d’état civil qui sont compétents pour connaître des formalités relatives au pacte civil de solidarité.

Section 2: Les conditions de formation du pacs

La formation du pacs est subordonnée à la satisfaction de conditions de fond et de forme.

I) Les conditions de fond

A) Les conditions tenant aux qualités physiques des partenaires

- L’indifférence du sexe

L’article 515-1 du Code civil que le pacs peut être conclu par deux personnes « de sexe différent ou de même sexe »

Ainsi, le législateur a-t-il accédé à une revendication pressante des couples homosexuels qui a pris racine au début des années 1990.

Ces derniers revendiquaient la création d’un statut unifiant pour l’ensemble des couples non mariés, que les partenaires soient de même sexe ou de sexe différent, ou même pour des personnes ayant un projet de vie en commun en dehors de tout lien charnel.

Une première proposition de loi tendant à instituer un contrat de partenariat civil est déposée au Sénat dès cette époque par M. Jean-Luc Mélenchon.

De nombreuses autres propositions relayées par des parlementaires de gauche vont voir le jour à partir de 1992, sous les appellations successives de contrat d’union civile, de contrat d’union sociale ou de contrat d’union civile et sociale.

Elles prévoyaient toutes l’enregistrement des unions devant l’officier d’état civil, définissaient en se référant au mariage les devoirs et le régime des biens des cocontractants et leur attribuaient des droits directement calqués sur le mariage en matière de logement, de sécurité sociale, d’impôt sur le revenu et de succession.

Les revendications portaient, en outre, sur l’élimination, à terme, de toute différence entre les couples homosexuels et hétérosexuels par l’ouverture pure et simple du mariage et du concubinage aux homosexuels.

Allant dans ce sens, le Parlement européen a adopté, le 8 février 1994, une résolution sur l’égalité des droits des homosexuels et des lesbiennes dans la Communauté européenne invitant la Commission des communautés européennes à présenter un projet de recommandation devant chercher, notamment à mettre un terme à :

- l’interdiction faite aux couples homosexuels de se marier ou de bénéficier de dispositions juridiques équivalentes : la recommandation devrait garantir l’ensemble des droits et des avantages du mariage, ainsi qu’autoriser l’enregistrement de partenariats,

- toute restriction au droit des lesbiennes et des homosexuels d’être parents ou bien d’adopter ou d’élever des enfants.

En définitive, au-delà du respect de leur comportement individuel, les homosexuels revendiquaient la reconnaissance sociale de leur couple, ce qui a pu faire dire que sortis du code pénal, ils aspiraient à rentrer dans le code civil.

C’est chose faite avec l’adoption sur la loi du 15 novembre 1999 qui autorise les couples homosexuels à conclure un pacte civil de solidarité.

2. L’âge des partenaires

L’article 515-1 du Code civil prévoit expressément que le « pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures »

Ainsi, pour conclure un pacs, il faut avoir atteint l’âge de dix-huit ans révolu.

La question qui immédiatement se pose est de savoir si, à l’instar du mariage, le Procureur peut consentir des dispenses d’âge.

==> S’agissant de l’émancipation

Dans le silence des textes, le mineur émancipé ne dispose pas, a priori, de la capacité de conclure un pacs.

La question avait d’ailleurs été soulevée par les parlementaires devant le Conseil constitutionnel.

Leurs auteurs de la saisine soutenaient que portaient atteinte au principe d’égalité les interdictions de conclure un pacte civil de solidarité qui visent les mineurs émancipés et les majeurs sous tutelle

Le Conseil constitutionnel a toutefois rejeté cet argument estimé que « sans méconnaître les exigences du principe d’égalité, ni celles découlant de la liberté définie à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le législateur […] a pu sans porter atteinte au principe d’égalité, ne pas autoriser la conclusion d’un pacte par une personne mineure émancipée et par une personne majeure placée sous tutelle » (Cons. Cons ; Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999).

==> S’agissant de la dispense d’âge

Pour mémoire, en matière de mariage, législateur a estimé que, en certaines circonstances, il y aurait plus d’inconvénients que d’avantages à maintenir cette condition d’âge avec trop de rigidité

Avant la loi du 23 décembre 1970 modifiant l’article 145 du Code civil, le Code civil avait attribué au chef de l’État le pouvoir d’accorder des dispenses d’âge en lui laissant la libre appréciation de leur opportunité.

Il lui appartenait ainsi d’accorder ces dispenses par décret rendu sur le rapport du garde des Sceaux. Ce dossier était alors remis au procureur de la République qui instruisait l’affaire.

La loi n° 70-1266 du 23 décembre 1970 a modifié l’article 145 du Code civil à compter du 1er février 1971 et transféré au procureur de la République du lieu de la célébration du mariage le pouvoir d’accorder les dispenses d’âge dans les mêmes circonstances que pouvait le faire le Président de la République.

L’article 145 du Code civil dispose désormais que, « il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves ».

La dispense accordée par le procureur de la République ne fait toutefois pas disparaître la nécessité du consentement familial exigé pour les mineurs.

L’article 148 du Code civil précise, en effet, que « les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement ».

Ainsi, pour que des mineurs puissent se marier, encore faut-il qu’ils y soient autorisés :

- par leurs parents

- par le procureur de la république

Ce régime de dispense d’âge est-il transposable au pacs ?

Dans la mesure où aucune disposition ne le prévoit, une réponse négative doit être apportée à cette question, bien que l’on puisse s’interroger sur l’opportunité d’une telle interdiction.

Compte tenu de son régime juridique, la conclusion d’un pacs est un acte bien moins grave qu’en engagement dans les liens du mariage, ne serait-ce que parce le pacs repose sur un régime de séparation de biens, tandis que celui du mariage est communautaire.

B) Les conditions tenant à la nature contractuelle du pacs

Comme précisé par l’article 515-1 du Code civil le « pacte civil de solidarité est un contrat ».

Il en résulte que sa validité est subordonnée au respect des conditions de formation du contrat.

L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

Pour être créateur d’obligations, l’article 1103 du Code civil précise néanmoins que le contrat doit être « légalement formé ».

Aussi, cela signifie-t-il que les parties doivent satisfaire à un certain nombre de conditions posées par la loi, à défaut de quoi le contrat ne serait pas valide, ce qui est sanctionné par la nullité.

Les conditions de validité du contrat exigées par la loi sont énoncées à l’article 1128 du Code civil qui prévoit que sont nécessaires à la validité d’un contrat :

- Le consentement des parties

- Leur capacité de contracter

- Un contenu licite et certain

- Le consentement

La question qui se pose ici est de savoir si les parties ont voulu contracter l’une avec l’autre ?

==> La difficile appréhension de la notion de consentement

Simple en apparence, l’appréhension de la notion de consentement n’est pas sans soulever de nombreuses difficultés.

Que l’on doit exactement entendre par consentement ?

Le consentement est seulement défini de façon négative par le Code civil, les articles 1129 et suivants se bornant à énumérer les cas où le défaut de consentement constitue une cause de nullité du contrat.

L’altération de la volonté d’une partie est, en effet, susceptible de renvoyer à des situations très diverses :

- L’une des parties peut être atteinte d’un trouble mental

- Le consentement d’un contractant peut avoir été obtenu sous la contrainte physique ou morale

- Une partie peut encore avoir été conduite à s’engager sans que son consentement ait été donné en connaissance de cause, car une information déterminante lui a été dissimulée

- Une partie peut, en outre, avoir été contrainte de contracter en raison de la relation de dépendance économique qu’elle entretient avec son cocontractant

- Un contractant peut également s’être engagé par erreur

Il ressort de toutes ces situations que le défaut de consentement d’une partie peut être d’intensité variable et prendre différentes formes.

La question alors se pose de savoir dans quels cas le défaut de consentement fait-il obstacle à la formation du contrat ?

Autrement dit, le trouble mental dont est atteinte une partie doit-il être sanctionné de la même qu’une erreur commise par un consommateur compulsif ?

==> Existence du consentement et vice du consentement

Il ressort des dispositions relatives au consentement que la satisfaction de cette condition est subordonnée à la réunion de deux éléments :

- Le consentement doit exister

- À défaut, le contrat n’a pas pu se former dans la mesure où l’une des parties n’a pas exprimé son consentement

- Or cela constitue un obstacle à la rencontre des volontés.

- Dans cette hypothèse, l’absence de consentement porte dès lors, non pas sur la validité du contrat, mais sur sa conclusion même.

- Autrement dit, le contrat est inexistant.

- Le consentement ne doit pas être vicié

- À la différence de l’hypothèse précédente, dans cette situation les parties ont toutes deux exprimé leurs volontés.

- Seulement, le consentement de l’une d’elles n’était pas libre et éclairé :

- soit qu’il n’a pas été donné librement

- soit qu’il n’a pas été donné en connaissance de cause

- En toutes hypothèses, le consentement de l’un des cocontractants est vicié, de sorte que le contrat, s’il existe bien, n’en est pas moins invalide, car entaché d’une irrégularité.

a) L’existence du consentement

Le nouvel article 1129 du Code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 apporte une précision dont il n’était pas fait mention dans le droit antérieur.

Cette disposition prévoit, en effet, que « conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. ».

Plusieurs observations peuvent être formulées au sujet de cette exigence

- Contenu de la règle

- L’article 1129 pose la règle selon laquelle l’insanité d’esprit constitue une cause de nullité du contrat

- Autrement dit, pour pouvoir contracter il ne faut pas être atteint d’un trouble mental, à défaut de quoi on ne saurait valablement consentir à l’acte.

- Il peut être observé que cette règle existait déjà à l’article 414-1 du Code civil qui prévoit que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. »

- Cette disposition est, de surcroît d’application générale, à la différence, par exemple de l’article 901 du Code civil qui fait également référence à l’insanité d’esprit mais qui ne se rapporte qu’aux libéralités.

- L’article 1129 fait donc doublon avec l’article 414-1.

- Il ne fait que rappeler une règle déjà existante qui s’applique à tous les actes juridiques en général

- Insanité d’esprit et incapacité juridique

- L’insanité d’esprit doit impérativement être distinguée de l’incapacité juridique

- L’incapacité dont est frappée une personne a pour cause :

- Soit la loi

- Tel est le cas s’agissant de l’incapacité d’exercice général dont sont frappés les mineurs non émancipés.

- Soit une décision du juge

- Tel est le cas s’agissant de l’incapacité d’exercice dont sont frappées les personnes majeures qui font l’objet d’une tutelle, d’une curatelle, d’une sauvegarde de justice ou encore d’un mandat de protection future

- Soit la loi

- L’insanité d’esprit n’a pour cause la loi ou la décision d’un juge : son fait générateur réside dans le trouble mental dont est atteinte une personne.

- L’incapacité dont est frappée une personne a pour cause :

- Aussi, il peut être observé que toutes les personnes frappées d’insanité d’esprit ne sont pas nécessairement privées de leur capacité juridique.

- Réciproquement, toutes les personnes incapables (majeures ou mineures) ne sont pas nécessairement frappées d’insanité d’esprit.

- À la vérité, la règle qui exige d’être sain d’esprit pour contracter a été instaurée aux fins de protéger les personnes qui seraient frappées d’insanité d’esprit, mais qui jouiraient toujours de la capacité juridique de contracter.

- En effet, les personnes placées sous curatelle ou sous mandat de protection future sont seulement frappées d’une incapacité d’exercice spécial, soit pour l’accomplissement de certains actes (les plus graves).

- L’article 1129 du Code civil jouit donc d’une autonomie totale par rapport aux dispositions qui régissent les incapacités juridiques.

- Il en résulte qu’une action en nullité fondée sur l’insanité d’esprit pourrait indifféremment être engagée à l’encontre d’une personne capable ou incapable.

- L’insanité d’esprit doit impérativement être distinguée de l’incapacité juridique

- Notion d’insanité d’esprit

- Le Code civil ne définit pas l’insanité d’esprit

- Aussi, c’est à la jurisprudence qu’est revenue cette tâche

- Dans un arrêt du 4 février 1941, la Cour de cassation a jugé en ce sens que l’insanité d’esprit doit être regardée comme comprenant « toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée» ( civ. 4 févr. 1941).

- Ainsi, l’insanité d’esprit s’apparente au trouble mental dont souffre une personne qui a pour effet de la priver de sa faculté de discernement.

- Il peut être observé que la Cour de cassation n’exerce aucun contrôle sur la notion d’insanité d’esprit, de sorte que son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (V. notamment en ce sens 1re civ., 24 oct. 2000).

- Sanction de l’insanité d’esprit

- En ce que l’insanité d’esprit prive le contractant de son consentement, elle est sanctionnée par la nullité du contrat.

- Autrement dit, le contrat est réputé n’avoir jamais été conclu.

- Il est anéanti rétroactivement, soit tant pour ses effets passés, que pour ses effets futurs.

- Il peut être rappelé, par ailleurs, qu’une action en nullité sur le fondement de l’insanité d’esprit, peut être engagée quand bien même la personne concernée n’était pas frappée d’une incapacité d’exercice.

- L’action en nullité pour incapacité et l’action en nullité pour insanité d’esprit sont deux actions bien distinctes.

b) Les vices du consentement

i) Place des vices du consentement dans le Code civil

Il ne suffit pas que les cocontractants soient sains d’esprit pour que la condition tenant au consentement soit remplie.

Il faut encore que ledit consentement ne soit pas vicié, ce qui signifie qu’il doit être libre et éclairé :

- Libre signifie que le consentement ne doit pas avoir été sous la contrainte

- Éclairé signifie que le consentement doit avoir été donné en connaissance de cause

Manifestement, le Code civil fait une large place aux vices du consentement. Cela se justifie par le principe d’autonomie de la volonté qui préside à la formation du contrat.

Dès lors, en effet, que l’on fait de la volonté le seul fait générateur du contrat, il est nécessaire qu’elle présente certaines qualités.

Pour autant, les rédacteurs du Code civil ont eu conscience de ce que la prise en considération de la seule psychologie des contractants aurait conduit à une trop grande insécurité juridique.

Car en tenant compte de tout ce qui est susceptible d’altérer le consentement, cela aurait permis aux parties d’invoquer le moindre vice en vue d’obtenir l’annulation du contrat.

C’est la raison pour laquelle, tout en réservant une place importante aux vices du consentement, tant les rédacteurs du Code civil que le législateur contemporain n’ont admis qu’ils puissent entraîner la nullité du contrat qu’à des conditions très précises.

ii) Énumération des vices du consentement

Aux termes de l’article 1130, al. 1 du Code civil « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».

Il résulte de cette disposition que les vices du consentement qui constituent des causes de nullité du contrat sont au nombre de trois :

- L’erreur

- Le dol

- La violence

?) L’erreur

==> Notion

L’erreur peut se définir comme le fait pour une personne de se méprendre sur la réalité. Cette représentation inexacte de la réalité vient de ce que l’errans considère, soit comme vrai ce qui est faux, soit comme faux ce qui est vrai.

L’erreur consiste, en d’autres termes, en la discordance, le décalage entre la croyance de celui qui se trompe et la réalité.

Lorsqu’elle est commise à l’occasion de la conclusion d’un contrat, l’erreur consiste ainsi dans l’idée fausse que se fait le contractant sur tel ou tel autre élément du contrat.

Il peut donc exister de multiples erreurs :

- L’erreur sur la valeur des prestations: j’acquiers un tableau en pensant qu’il s’agit d’une toile de maître, alors que, en réalité, il n’en est rien. Je m’aperçois peu de temps après que le tableau a été mal expertisé.

- L’erreur sur la personne: je crois solliciter les services d’un avocat célèbre, alors qu’il est inconnu de tous

- Erreur sur les motifs de l’engagement : j’acquiers un appartement dans le VIe arrondissement de Paris car je crois y être muté. En réalité, je suis affecté dans la ville de Bordeaux

Manifestement, ces hypothèses ont toutes en commun de se rapporter à une représentation fausse que l’errans se fait de la réalité.

Cela justifie-t-il, pour autant, qu’elles entraînent la nullité du contrat ? Les rédacteurs du Code civil ont estimé que non.

Afin de concilier l’impératif de protection du consentement des parties au contrat avec la nécessité d’assurer la sécurité des transactions juridiques, le législateur, tant en 1804, qu’à l’occasion de la réforme du droit des obligations, a décidé que toutes les erreurs ne constituaient pas des causes de nullité.

==> Conditions

Pour constituer une cause de nullité l’erreur doit, en toutes hypothèses, être, déterminante et excusable

- Une erreur déterminante

- L’article1130 du Code civil prévoit que l’erreur vicie le consentement lorsque sans elle « l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes»

- Autrement dit, l’erreur est une cause de consentement lorsqu’elle a été déterminante du consentement de l’errans.

- Cette exigence est conforme à la position de la Cour de cassation.

- Dans un arrêt du 21 septembre 2010, la troisième chambre civile a, par exemple, rejeté le pourvoi formé par la partie à une promesse synallagmatique de vente estimant que cette dernière « ne justifiait pas du caractère déterminant pour son consentement de l’erreur qu’il prétendait avoir commise» ( 3e civ., 21 sept. 2010).

- L’article 1130, al. 2 précise que le caractère déterminant de l’erreur « s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné»

- Le juge est ainsi invité à se livrer à une appréciation in concreto du caractère déterminant de l’erreur

- Une erreur excusable

- Il ressort de l’article 1132 du Code civil que, pour constituer une cause de nullité, l’erreur doit être excusable

- Par excusable, il faut entendre l’erreur commise une partie au contrat qui, malgré la diligence raisonnable dont elle a fait preuve, n’a pas pu l’éviter.

- Cette règle se justifie par le fait que l’erreur ne doit pas être la conséquence d’une faute de l’errans.

- Celui qui s’est trompé ne saurait, en d’autres termes, tirer profit de son erreur lorsqu’elle est grossière.

- C’est la raison pour laquelle la jurisprudence refuse systématiquement de sanctionner l’erreur inexcusable (V. en ce sens par exemple 3e civ., 13 sept. 2005).

- L’examen de la jurisprudence révèle que les juges se livrent à une appréciation in concreto de l’erreur pour déterminer si elle est ou non inexcusable.

- Lorsque, de la sorte, l’erreur est commise par un professionnel, il sera tenu compte des compétences de l’errans (V. en ce sens soc., 3 juill. 1990).

- Les juges feront également preuve d’une plus grande sévérité lorsque l’erreur porte sur sa propre prestation.

==> L’erreur sur les qualités essentielles de la personne

Aux termes de l’article 1132 du Code civil « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »

Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d’erreur sont constitutives d’une cause de nullité du contrat :

- L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due

- L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant

En matière de pacs seule l’erreur sur les qualités essentielles du partenaire apparaît pertinente :

- Principe

- Au même titre que l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, le législateur a entendu faire de l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant une cause de nullité ( 1133, al. 1 C. civ.).

- Le législateur a ainsi reconduit la solution retenue en 1804 à la nuance près toutefois qu’il a inversé le principe et l’exception.

- L’ancien article 1110 prévoyait, en effet, que l’erreur « n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. »

- Ainsi, l’erreur sur les qualités essentielles de la personne n’était, par principe, pas sanctionnée.

- Elle ne constituait une cause de nullité qu’à la condition que le contrat ait été conclu intuitu personae, soit en considération de la personne du cocontractant.

- Aujourd’hui, le nouvel article 1134 du Code civil prévoit que « l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.»

- L’exception instaurée en 1804 est, de la sorte, devenue le principe en 2016.

- Cette inversion n’a cependant aucune incidence sur le contenu de la règle dans la mesure où, in fine, l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité qu’en matière de contrats conclus intuitu personae.

- Notion d’erreur sur la personne

- L’erreur sur la personne du cocontractant peut porter

- sur son identité

- son honorabilité

- sur son âge

- sur l’aptitude aux relations sexuelles

- sur la santé mentale

- L’erreur sur la personne du cocontractant peut porter

?) Le dol

==> Notion

Classiquement, le dol est défini comme le comportement malhonnête d’une partie qui vise à provoquer une erreur déterminante du consentement de son cocontractant.

Si, de la sorte, le dol est de nature à vicier le consentement d’une partie au contrat, il constitue, pour son auteur, un délit civil susceptible d’engager sa responsabilité.

Lorsqu’il constitue un vice du consentement, le dol doit être distingué de l’erreur

Contrairement au vice du consentement que constitue l’erreur qui est nécessairement spontanée, le dol suppose l’établissement d’une erreur provoquée par le cocontractant.

En matière de dol, le fait générateur de l’erreur ne réside donc pas dans la personne de l’errans, elle est, au contraire, le fait de son cocontractant.

En somme, tandis que dans l’hypothèse de l’erreur, un contractant s’est trompé sur le contrat, dans l’hypothèse du dol ce dernier a été trompé.

==> Application

Le dol n’est pas une cause de nullité du mariage

Cette règle est associée à la célèbre formule du juriste Loysel : « en mariage trompe qui peut » (Institutes coutumières, livre Ier, titre II, no 3).

Le Code civil étant silencieux sur la question du dol en matière de mariage, la jurisprudence en a déduit que ne permettait pas d’obtenir son annulation.

Par analogie, il est fort probable que cette règle soit transposable au pacs

Admettre le contraire reviendrait à prendre le risque d’aboutir à de nombreuses actions en nullité du pacs, ne serait-ce que par le dol peut être invoqué pour tout type d’erreur, peu importe qu’elle soit ou non excusable.

?) La violence

==> Notion

Classiquement, la violence est définie comme la pression exercée sur un contractant aux fins de le contraindre à consentir au contrat.

Le nouvel article 1140 traduit cette idée en prévoyant qu’« il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. ».

Il ressort de cette définition que la violence doit être distinguée des autres vices du consentement pris dans leur globalité, d’une part et, plus spécifiquement du dol, d’autre part.

- Violence et vices du consentement

- La violence se distingue des autres vices du consentement, en ce que le consentement de la victime a été donné en connaissance de cause.

- Cependant, elle n’a pas contracté librement

- Autrement dit, en contractant, la victime avait pleinement conscience de la portée de son engagement, seulement elle s’est engagée sous l’empire de la menace

- Violence et dol

- Contrairement au dol, la violence ne vise pas à provoquer une erreur chez le cocontractant.

- La violence vise plutôt à susciter la crainte de la victime

- Ce qui donc vicie le consentement de cette dernière, ce n’est pas l’erreur qu’elle aurait commise sur la portée de son engagement, mais bien la crainte d’un mal qui pèse sur elle.

- Dit autrement, la crainte est à la violence ce que l’erreur est au dol.

- Ce qui dès lors devra être démontré par la victime, c’est que la crainte qu’elle éprouvait au moment de la conclusion de l’acte a été déterminante de son consentement

- Il peut être observé que, depuis l’adoption de la loi n° 2006-399 du 4 avr. 2006, la violence est expressément visée par l’article 180 du Code civil applicable au couple marié.

==> Conditions

Il ressort de l’article 1140 du Code civil que la violence est une cause de nullité lorsque deux éléments constitutifs sont réunis : l’exercice d’une contrainte et l’inspiration d’une crainte.

- L’exercice d’une contrainte

- L’objet de la contrainte : la volonté du contractant

- Tout d’abord, il peut être observé que la violence envisagée à l’article 1140 du Code civil n’est autre que la violence morale, soit une contrainte exercée par la menace sur la volonté du contractant.

- La contrainte exercée par l’auteur de la violence doit donc avoir pour seul effet que d’atteindre le consentement de la victime, à défaut de quoi, par hypothèse, on ne saurait parler de vice du consentement.

- La consistance de la contrainte : une menace

- La contrainte visée à l’article 1140 s’apparente, en réalité, à une menace qui peut prendre différentes formes.

- Cette menace peut consister en tout ce qui est susceptible de susciter un sentiment de crainte chez la victime.

- Ainsi, peut-il s’agir, indifféremment, d’un geste, de coups, d’une parole, d’un écrit, d’un contexte, soit tout ce qui est porteur de sens

- Le caractère de la contrainte : une menace illégitime

- La menace dont fait l’objet le contractant doit être illégitime, en ce sens que l’acte constitutif de la contrainte ne doit pas être autorisé par le droit positif.

- A contrario, lorsque la pression exercée sur le contractant est légitime, quand bien même elle aurait pour effet de faire plier la volonté de ce dernier, elle sera insusceptible d’entraîner l’annulation du contrat.

- La question alors se pose de savoir quelles sont les circonstances qui justifient qu’une contrainte puisse être exercée sur un contractant.

- En quoi consiste, autrement dit, une menace légitime ?

- Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1141 qui prévoit que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. »

- Cette disposition est, manifestement, directement inspirée de la position de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 17 janvier 1984 avait estimé que « la menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence au sens des articles 1111 et suivants du code civil que s’il y a abus de cette voie de droit soit en la détournant de son but, soit en en usant pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l’engagement primitif» ( 3e civ. 17 janv. 1984).

- L’objet de la contrainte : la volonté du contractant

- L’inspiration d’une crainte

- La menace exercée à l’encontre d’un contractant ne sera constitutive d’une cause de nullité que si, conformément à l’article 1140, elle inspire chez la victime « la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.»

- Aussi, ressort-il de cette disposition que pour que la condition tenant à l’existence d’une crainte soit remplie, cela suppose, d’une part que cette crainte consiste en l’exposition d’un mal considérable, d’autre part que ce mal considérable soit dirigé, soit vers la personne même de la victime, soit vers sa fortune, soit vers ses proches

- L’exposition à un mal considérable

- Reprise de l’ancien texte

- L’exigence tenant à l’établissement d’une crainte d’un mal considérable a été reprise de l’ancien article 1112 du Code civil qui prévoyait déjà cette condition.

- Ainsi, le législateur n’a-t-il nullement fait preuve d’innovation sur ce point-là.

- Notion

- Que doit-on entendre par l’exposition à un mal considérable ?

- Cette exigence signifie simplement que le mal en question doit être suffisamment grave pour que la violence dont est victime le contractant soit déterminante de son consentement.

- Autrement dit, sans cette violence, la victime n’aurait, soit pas contracté, soit conclu l’acte à des conditions différentes

- Le caractère déterminant de la violence sera apprécié in concreto, soit en considération des circonstances de la cause.

- La Cour de cassation prendra, en d’autres termes, en compte l’âge, les aptitudes, ou encore la qualité de la victime.

- Dans un arrêt du 13 janvier 1999, la Cour de cassation a par exemple approuvé une Cour d’appel pour avoir prononcé l’annulation d’une vente pour violence morale.

- La haute juridiction relève, pour ce faire que la victime avait «subi, de la part des membres de la communauté animée par Roger Melchior, depuis 1972 et jusqu’en novembre 1987, date de son départ, des violences physiques et morales de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, alors que séparée de son époux et ayant à charge ses enfants, elle était vulnérable et que ces violences l’avaient conduite à conclure l’acte de vente de sa maison en faveur de la société Jojema afin que les membres de la communauté fussent hébergés dans cet immeuble» ( 3e civ. 13 janv. 1999).

- Il ressort manifestement de cet arrêt que la troisième chambre civile se livre à une appréciation in concreto.

- Exclusion de la crainte révérencielle

- L’ancien article 1114 du Code civil prévoyait que « la seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. »

- Cette disposition signifiait simplement que la crainte de déplaire ou de contrarier ses parents ne peut jamais constituer en soi un cas de violence.

- La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que pour qu’une telle crainte puisse entraîner l’annulation d’un contrat, cela suppose qu’elle ait pour fait générateur une menace.

- Dans un arrêt du 22 avril 1986, la première chambre civile a ainsi admis l’annulation d’une convention en relevant que « l’engagement pris par M.Philippe X… est dû aux pressions exercées par son père sur sa volonté ; que ces pressions sont caractérisées, non seulement par le blocage des comptes en banque de la défunte suivi d’une mainlevée une fois l’accord conclu, mais aussi par la restitution à la même date d’une reconnaissance de dette antérieure ; qu’elle retient que ces contraintes étaient d’autant plus efficaces qu’à cette époque M.Philippe X… souffrait d’un déséquilibre nerveux altérant ses capacités intellectuelles et le privant d’un jugement libre et éclairé»

- La haute juridiction en déduit, compte tenu des circonstances que « ces pressions étaient susceptibles d’inspirer à celui qui les subissait la crainte d’exposer sa fortune à un mal considérable et présent, et constituaient une violence illégitime de la part de leur auteur de nature à entraîner la nullité de la convention» ( 1ère civ. 22 avr. 1996).

- Manifestement, le pacs se distingue sur cette question du mariage.

- L’article 180 du Code civil prévoit, en effet, que « l’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. »

- Ainsi, tandis qu’en matière de mariage la simple crainte révérencielle est une cause de nullité, tel n’est pas le cas en matière de pacs.

- L’objet de la crainte

- Pour mémoire, l’ancien article 1113 du Code civil prévoyait que « la violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. »

- Dorénavant, la violence est caractérisée dès lors que la crainte qu’elle inspire chez la victime expose à un mal considérable :

- soit sa personne

- soit sa fortune

- soit celles de ses proches

- Ainsi, le cercle des personnes visées l’ordonnance du 10 février 2016 est-il plus large que celui envisagé par les rédacteurs du Code civil.

- Reprise de l’ancien texte

- L’exposition à un mal considérable

2. La capacité

Conformément à l’article 515-1 du Code civil, il faut être majeur pour être en capacité de conclure un pacs.

Cette règle se justifie par la nature du pacs qui est un contrat. Or conformément à l’article 1145 du Code civil pour contracter il convient de n’être frappé d’aucune incapacité.

L’article 1146 précise que « sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :

- Les mineurs non émancipés ;

- Les majeurs protégés au sens de l’article 425, soit « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre»

À la vérité, le cercle des personnes admises à conclure à conclure un pacs n’est pas le même que celui envisagé par le droit commun des contrats.

- En premier, le législateur a catégoriquement refusé aux mineurs émancipés de conclure un pacs, ce qui a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 1999 ( Cons ; Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999)

- En second lieu, les majeurs frappés d’une incapacité ne sont nullement privés de la faculté de conclure un pacs

==> Les majeurs sous tutelle

Dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 1999, l’article 506-1 du Code civil disposait que « les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité »

Ainsi, les majeurs protégés étaient exclus du champ d’application du pacs.

Cette interdiction a, toutefois, été levée par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

L’article 462 du Code civil dispose désormais que « La conclusion d’un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage »

Pour ce faire, « l’intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l’article 515-3. »

==> Les majeures sous curatelle

S’agissant des majeurs sous curatelle, ils sont également autorisés à conclure un pacs.

L’article 461 du Code civil dispose en ce sens que « la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. »

À la différence du majeur sous tutelle, la personne placée sous curatelle est dispensée de l’assistance de son curateur lors de la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil ou devant le notaire instrumentaire.

==> Les majeurs sous sauvegarde de justice

Aux termes de l’article 435 du Code civil « la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437. »

Il en résulte qu’elle est parfaitement libre de conclure un pacs, sans qu’aucune restriction ne s’impose à elle.

3. Le contenu licite et certain

Aux termes de l’article 1162 du Code civil « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »

Appliquée au pacs cette exigence se traduit par l’obligation, pour les prétendants, d’adhérer à la finalité que le législateur a entendu attacher au pacs : l’organisation de la vie commune des partenaires

Autrement dit, pour être valide, le pacs ne doit pas être fictif, ce qui implique que le consentement des partenaires ne doit pas avoir été simulé.

Au vrai, il s’agit là de la même exigence que celle posée en matière matrimoniale, la jurisprudence prohibant ce que l’on appelle les « mariages blancs ».

Dans un arrêt Appietto du 20 novembre 1963, la Cour de cassation avait estimé en ce sens que « le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale » (Cass. 1ère civ. 20 nov. 1963).

Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt :

- Premier enseignement

- La Cour de cassation considère que lorsque le mariage est fictif, soit lorsque les époux ont poursuivi un résultat étranger à l’union matrimonial, celui-ci doit être annulé pour défaut de consentement.

- Il s’agit là d’une nullité absolue qui donc peut être invoquée par quiconque justifie d’un intérêt à agir et qui se prescrit par trente ans

- Second enseignement

- Il ressort de l’arrêt Appietto que la Cour de cassation opère une distinction entre les effets primaires du mariage et ses effets secondaires

- Les effets primaires

- Ils ne peuvent être obtenus que par le mariage

- Filiation

- Communauté de biens

- Ils ne peuvent être obtenus que par le mariage

- Les effets secondaires

- Ils peuvent être obtenus par d’autres biais que le mariage

- Acquisition de la nationalité

- Avantages fiscaux

- Avantages patrimoniaux

- Ils peuvent être obtenus par d’autres biais que le mariage

- Les effets primaires

- Il ressort de l’arrêt Appietto que la Cour de cassation opère une distinction entre les effets primaires du mariage et ses effets secondaires

Pour déterminer si un mariage est fictif, il convient de se demander si les époux recherchaient exclusivement ses effets secondaires – auquel cas la nullité est encourue – ou s’ils recherchaient et/ou ses effets primaires, en conséquence de quoi l’union est alors parfaitement valide.

De toute évidence, le même raisonnement peut être tenu en matière de pacs, encore que celui-ci procure aux partenaires bien moins d’avantages que n’en procure le mariage aux époux.

La conséquence en est que l’intérêt pour des partenaires de conclure un pacs blanc est pour le moins limité.

C) Les conditions tenant à la filiation des partenaires

Bien que le pacs s’apparente à un contrat, le législateur a posé un certain nombre d’empêchement qui interdisent à certaines personnes de conclure un pacs entre elles, interdictions qui tienne à des considérations d’ordre public.

==> Les empêchements qui tiennent au lien de parenté

L’article 515-2 du Code civil prévoit que, à peine de nullité, il ne peut y avoir de pacs :

- Entre ascendant et descendant en ligne directe

- L’ascendant est la personne dont est issue une autre personne (le descendant) par la naissance ou l’adoption

- Ligne généalogique dans laquelle on remonte du fils au père.

- La ligne directe est celle des parents qui descendent les uns des autres

- Ainsi, les ascendants et descendants en ligne directe correspond à la ligne généalogique dans laquelle on remonte du fils au père

- Entre alliés en ligne directe

- Les alliés sont, par rapport à un époux, les parents de son conjoint (beau-père, belle-mère, gendre, bru etc…).

- Entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus

- La ligne collatérale est celle des parents qui ne descendent pas les uns des autres mais d’un auteur commun

- Le degré correspond à un intervalle séparant deux générations et servant à calculer la proximité de la parenté, chaque génération comptant pour un degré

- L’article 741 du Code civil dispose que « la proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré. »

==> Les empêchements qui tiennent à la polygamie

Bien que le pacs soit ouvert aux couples formés entre deux personnes de même sexe, le législateur n’a pas souhaité reconnaître la polygamie.

Ainsi, a-t-il transposé, au pacs, l’interdiction posée à l’article 147 du Code civil qui prévoit que « on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. »

Dans le droit fil de cette disposition l’article 515-2 dispose que, à peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

- Entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage

- Entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité

Il peut toutefois être observé que l’article 515-7, al. 3 du Code civil autorise une personne engagée dans les liens du pacs à se marier, d’où il s’ensuit une rupture de la première union.

Pacs et mariage ne sont ainsi, sur cet aspect, pas mis sur un même pied d’égalité. Si l’existence d’une union matrimoniale fait obstacle à la conclusion d’un pacs, l’inverse n’est pas.

Ces deux formes d’union conjugale se rejoignent néanmoins sur le principe de prohibition de la polygamie : dans les deux cas, l’inobservation de cette interdiction est sanctionnée par la nullité absolue.

II) Les conditions de forme

La conclusion d’un pacs est subordonnée à la réunion de trois conditions de forme

A) L’établissement d’une convention

==> Établissement d’un écrit

Aux termes de l’article 515-3 du Code civil « à peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer.»

Il ressort de cette disposition que la conclusion d’un pacs suppose l’établissement d’une convention. Il s’agit là d’une condition dont l’inobservance est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande d’enregistrement du pacs.

Aussi, dans l’hypothèse où un pacs serait enregistré, en violation de cette exigence, il n’en demeurait pas moins valide.

Toutefois, l’article 515-3-1 du Code civil précise que « le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu’à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine»

D’aucuns considère qu’il s’infère de cette disposition que l’établissement d’un écrit est exigé à peine de nullité.

Selon nous, il convient néanmoins de ne pas confondre la validité du pacs de son opposabilité.

Il peut être observé que dans sa rédaction antérieure, l’article 515-3 exigeait que les partenaires produisent une convention en double original ce qui, ipso facto, excluait la possibilité de recourir à l’acte authentique celui-ci ne comportant qu’un seul original : celui déposé au rang des minutes du notaire instrumentaire.

Aussi, la convention sur laquelle était assis le pacs ne pouvait être établie que par acte sous seing privé.

Pour remédier à cette anomalie le législateur a modifié, à l’occasion de l’adoption de la loi du 23 juin 2006, l’article 515-3 lequel prévoit désormais en son alinéa 5 que « lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent. »

==> Le contenu de la convention

La circulaire n°2007-03 CIV du 5 février 2007 relative à la présentation de la réforme du pacte civil de solidarité est venue préciser ce qui devait être prévu par la convention conclue par les partenaires

- Sur la convention en elle-même

- Aucune forme ni contenu particulier autres que ceux prévus par les règles de droit commun applicables aux actes sous seing privé ou authentiques ne sont requis, de sorte que la convention peut simplement faire référence aux dispositions de la loi du 15 novembre 1999 et aux articles 515-1 à 515-7 du code civil.

- La convention doit toutefois être rédigée en langue française et comporter la signature des deux partenaires.

- Si l’un des partenaires est placé sous curatelle assortie de l’exigence de l’autorisation du curateur pour conclure un pacte civil de solidarité, la convention doit porter la signature du curateur à côté de celle de la personne protégée.

- Il appartient au greffier de vérifier la qualité du curateur contresignataire de la convention en sollicitant la production de la décision judiciaire le désignant, ainsi que la photocopie d’un titre d’identité.

- Il ne revient pas au greffier d’apprécier la validité des clauses de la convention de pacte civil de solidarité, ni de conseiller les parties quant au contenu de leur convention. S’il est interrogé par les partenaires sur ce point, il importe qu’il les renvoie à consulter un notaire ou un avocat.

- Si la convention paraît contenir des dispositions contraires à l’ordre public, le greffier informe les partenaires du risque d’annulation. Si les intéressés maintiennent ces dispositions, il doit enregistrer le pacte en les informant qu’il en saisit le procureur de la République

- À titre d’exemple, il pourra être considéré que seraient manifestement contraires à l’ordre public des dispositions d’une convention de PACS qui excluraient le principe d’aide matérielle et d’assistance réciproques entre partenaires ou le principe de solidarité entre partenaires à l’égard des tiers pour les dettes contractées par chacun d’eux au titre des dépenses de la vie courante.

- Enfin, l’officier de l’état civil vérifiera qu’ont été respectées les conditions prévues aux articles 461 et 462 du code civil applicables lorsque l’un des partenaires est placé sous curatelle ou sous tutelle

- Documents annexes à produire

- Pièce d’identité

- Le greffier doit tout d’abord s’assurer de l’identité des partenaires.

- À cette fin, chaque partenaire doit produire l’original de sa carte nationale d’identité ou de tout autre document officiel délivré par une administration publique comportant ses noms et prénoms, la date et le lieu de sa naissance, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance de celui-ci.

- Il en va de même chaque fois que les partenaires doivent justifier de leur identité.

- Le greffe conserve une copie de ce document.

- Pièces d’état civil

- La production des pièces d’état civil doit permettre au greffier de déterminer qu’il n’existe pas d’empêchement légal à la conclusion du pacte civil de solidarité au regard des articles 506-1, 515-1 et 515-2 du code civil.

- Les pièces permettant de vérifier que ces trois séries de conditions sont réunies diffèrent selon que l’état civil des partenaires est ou non détenu par l’autorité française.

- Dans tous les cas, doit être jointe une déclaration sur l’honneur par laquelle les partenaires indiquent n’avoir entre eux aucun lien de parenté ou d’alliance qui constituerait un empêchement au pacte civil de solidarité en vertu de l’article 515-2 du code civil.

- Pièce d’identité

B) L’enregistrement du pacs

==> Enregistrement auprès de l’officier d’état civil

- Le transfert de compétence

- Aux termes de l’article 515-3 du Code civil « les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. »

- Dorénavant, c’est donc auprès de l’officier d’état civil qu’il convient de faire enregistrer un pacs.

- En 1999, le législateur avait prévu que le pacs devait être enregistré auprès du greffe du Tribunal d’instance.

- Les députés avaient voulu marquer une différence avec le mariage.

- Lors de son intervention en 2016, le législateur n’a toutefois pas souhaité conserver cette différence de traitement entre le pacs et le mariage.

- Pour ce faire, il s’est appuyé sur le constat que les obstacles symboliques qui avaient présidé en 1999 au choix d’un enregistrement au greffe du tribunal d’instance avaient disparu.

- Ainsi, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a-t-elle transféré aux officiers de l’état civil les compétences anciennement dévolues aux greffes des tribunaux d’instance.

- La procédure d’enregistrement

- La circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions en matière de pacte civil de solidarité issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité précise la procédure d’enregistrement du pacs.

- Elle prévoit notamment qu’il appartient au maire de chaque commune de déterminer s’il souhaite faire enregistrer les PACS dès que les partenaires se présentent en mairie ou s’il souhaite mettre en place un système de prise de rendez-vous de déclaration conjointe de PACS.

- Par ailleurs, le formulaire Cerfa de déclaration de PACS, accompagné des pièces justificatives, pourra être transmis par les partenaires par correspondance à la mairie chargée d’enregistrer le PACS en amont de l’enregistrement de la déclaration conjointe de conclusion de PACS.

- Cette transmission peut s’effectuer par voie postale ou par téléservice et permettra une analyse du dossier de demande de PACS par les services de la commune en amont de la déclaration conjointe.

- Un téléservice, reprenant les champs du formulaire Cerfa, pourra être mis en œuvre par les communes qui le souhaitent dans le respect du référentiel général de sécurité des systèmes d’information.

==> Compétence territoriale

- Le lieu de la résidence commune

- L’article 515-3 prévoit que les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune

- La circulaire du 10 mai 2017 précise que les intéressés n’ont pas besoin de résider déjà ensemble au moment de la déclaration.

- En revanche, ils doivent déclarer à l’officier de l’état civil l’adresse qui sera la leur dès l’enregistrement du pacte.

- La notion de résidence commune

- La « résidence commune » doit s’entendre comme étant la résidence principale des intéressés quel que soit leur mode d’habitation (propriété, location, hébergement par un tiers).

- La résidence désignée par les partenaires ne peut donc correspondre à une résidence secondaire.

- En particulier, deux ressortissants étrangers résidant principalement à l’étranger ne peuvent valablement conclure un PACS.

- La preuve de la résidence commune

- Les partenaires feront la déclaration de leur adresse commune par une attestation sur l’honneur.

- Aucun autre justificatif n’est à exiger mais l’officier de l’état civil doit appeler l’attention des intéressés sur le fait que toute fausse déclaration est susceptible d’engager leur responsabilité pénale.

- L’incompétence de l’officier d’état civil

- Lorsque la condition de résidence n’est pas remplie, l’officier de l’état civil rendra une décision d’irrecevabilité motivée par son incompétence territoriale.

- Cette décision est remise aux intéressés avec l’information qu’ils disposent d’un recours devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.

- S’agissant des décisions d’irrecevabilité prises par l’autorité diplomatique ou consulaire, celles-ci pourront être contestées auprès du président du tribunal de grande instance de Nantes statuant en la forme des référés.

==> Comparution conjointe des partenaires

- Principe

- Il ressort de l’article 515-3 du Code civil que pour faire enregistrer leur déclaration de pacte civil de solidarité, les partenaires doivent se présenter en personne et ensemble à la mairie dans laquelle ils fixent leur résidence commune.

- En raison du caractère éminemment personnel de cet acte, ils ne peuvent recourir à un mandataire.

- Il est par ailleurs rappelé qu’en l’absence de dispositions en ce sens, les partenaires ne peuvent exiger la tenue d’une cérémonie pour enregistrer leur PACS, contrairement aux dispositions régissant le mariage.

- Toutefois, le maire de chaque commune pourra prévoir à son initiative l’organisation d’une telle célébration qui pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une délégation des fonctions d’officier de l’état civil à l’un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune au même titre que l’ensemble des attributions dont l’officier de l’état civil a la charge en matière de PACS.

- Exceptions

- En cas d’empêchement momentané de l’un des partenaires

- Si l’un des deux partenaires est momentanément empêché, l’officier de l’état civil devra inviter celui qui se présente seul à revenir ultérieurement avec son futur partenaire pour l’enregistrement du PACS.

- En cas d’empêchement durable de l’un des partenaires

- Lorsque l’un des partenaires est empêché et qu’il ne paraît pas envisageable de différer l’enregistrement dans un délai raisonnable, l’officier de l’état civil pourra se déplacer jusqu’à lui.

- En cas d’hospitalisation ou d’immobilisation à domicile, l’impossibilité durable de se déplacer jusqu’à la mairie devra être justifiée par un certificat médical.

- Si le partenaire empêché se trouve sur le territoire de la commune, l’officier de l’état civil se déplacera auprès de lui pour constater sa volonté de conclure un PACS avec le partenaire non empêché.

- Il importe que l’officier de l’état civil dispose de la convention de PACS et s’assure que le partenaire empêché est bien le signataire de celle-ci.

- La procédure d’enregistrement se poursuivra aussitôt à la mairie en présence du seul partenaire non empêché.