1. Nullité et caducité

==>Défaillance

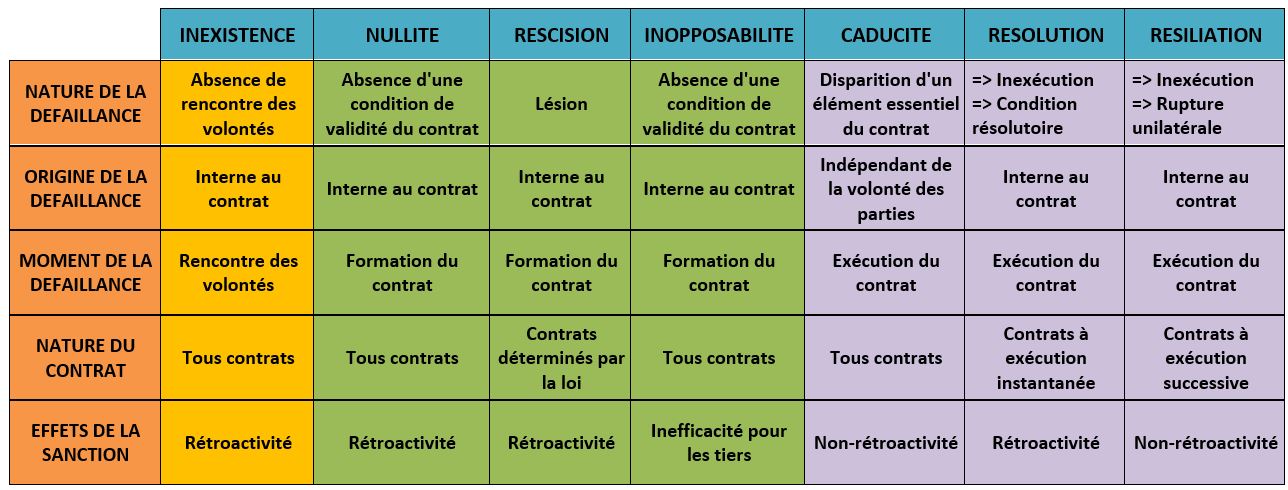

La caducité et la nullité ne viseraient donc pas à sanctionner les mêmes défaillances.

- La nullité

- Elle sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation.

- La caducité

- Elle s’identifie à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence.

==>Volonté des parties

Pour être acquise, la caducité doit résulter de la survenant d’un événement indépendant de la volonté des parties.

Admettre le contraire reviendrait à conférer indirectement aux parties un droit de rupture unilatérale du contrat.

==>Effets

- La nullité

- Elle est, en principe, assortie d’un effet rétroactif.

- L’acte est donc anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.

- La caducité

- Selon les termes de l’article 1187 du Code civil, elle met simplement fin au contrat, de sort qu’elle n’opère que pour l’avenir.

- Les parties pourront toujours solliciter des restitutions.

2. Nullité et résolution

==>Défaillance

Comme la caducité, la résolution ne vise à pas sanctionner la même défaillance que la nullité.

- La nullité

- Elle sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation.

- La résolution

- Elle sanctionne une irrégularité qui procède de la survenance d’une circonstance postérieure à la formation.

- Cette irrégularité consiste

- Soit en une inexécution

- Soit en la non-réalisation d’une condition

Tandis que la nullité intervient au moment de la formation du contrat, la résolution ne peut survenir qu’au cours de son exécution.

==>Effets

- Principe

- La nullité et la résolution produisent les mêmes effets : elles sont toutes les deux assorties d’un effet rétroactif.

- Exception

- En matière de contrat à exécution successive, il ressort de l’article 1229, al. 3 du Code civil que « lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »

- Autrement dit, contrairement à la résolution, la résiliation anéantit le contrat seulement pour l’avenir.

- Elle ne produit aucun effet rétroactif.

3. Nullité et rescision

==>Défaillance

- La nullité

- Elle sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation.

- La rescision

- Elle sanctionne la lésion qui affecte certains contrats au moment de leur formation.

- Par lésion, il faut entendre le préjudice subi par l’une des parties au moment de la conclusion du contrat, du fait d’un déséquilibre existant entre les prestations.

==>Effets

Tant la nullité que la rescision sont assorties d’un effet rétroactif. Le contrat est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés

4. Nullité et inopposabilité

==>Défaillance

Tant la nullité que l’inopposabilité résultent du non-respect d’une condition de formation du contrat.

L’inopposabilité résultera, le plus souvent, du non-accomplissement d’une formalité de publicité.

==>Effets

- La nullité

- Elle anéantit l’acte qu’elle frappe, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.

- L’inopposabilité

- Contrairement à la nullité, elle n’a pas pour effet d’anéantir l’acte : il demeure valable entre les parties

- L’inopposabilité a seulement pour effet de rendre l’acte inefficace pour les tiers.

5. Nullité et inexistence

==>Défaillance

- La nullité

- Elle sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation.

- L’inexistence

- Si l’inexistence se rapproche de la nullité en ce qu’elle consiste en la sanction prononcée à l’encontre d’un acte dont l’un des éléments constitutifs essentiels à sa formation fait défaut.

- Elle s’en distingue, en ce qu’elle intervient lorsque la défaillance qui atteint l’une des conditions de validité de l’acte porte sur son processus de formation.

- Autrement dit, tandis qu’en matière de nullité l’échange des consentements a eu lieu, tel n’est pas le cas en matière d’inexistence.

- Aussi, l’inexistence vient-elle précisément sanctionner l’absence de rencontre des volontés.

- Dans un arrêt du 5 mars 1991, la Cour de cassation a approuvé en ce sens une Cour d’appel qui, après avoir relevé qu’aucun échange de consentement n’était intervenu entre les parties, a estimé qu’il n’y avait pas pu y avoir de contrat elles (Cass. 1ère civ., 5 mars 1991, n°89-17.167).

- Conformément à cette jurisprudence, l’erreur obstacle devrait donc, en toute logique, être sanctionnée par l’inexistence, comme le soutiennent certains auteurs et non par la nullité.

==>Effets

- La nullité

- Dans l’hypothèse, où le non-respect d’une condition de validité du contrat est sanctionné par la nullité, celui qui entend contester l’acte dispose d’un délai de 5 ans pour agir.

- Conformément à l’article 2224 du Code civil, le point de départ de ce délai de prescription court à compter « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

- Il s’agira, le plus souvent, du jour de la conclusion du contrat.

- L’inexistence

- Dans l’hypothèse toutefois où la sanction prononcée est l’inexistence de l’acte, le contrat n’a jamais été formé puisque les volontés ne se sont pas rencontrées.

- Il en résulte que les parties à l’acte inexistant ne sauraient se prévaloir d’aucun droit, sinon de celui de faire constater l’inexistence.

- Aussi, l’exercice de l’action en inexistence n’est-il subordonné à l’observation d’un quelconque délai de prescription.

- L’intérêt de la sanction de l’inexistence ne tient pas seulement à l’absence de prescription de l’action.

- Elle réside également dans l’impossibilité pour les parties de confirmer l’acte.

- On ne saurait, en effet, confirmer la validité d’un acte qui n’a jamais existé.