I) La titularité de l’action en nullité

Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civil « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Ainsi, pour engager une action en nullité, cela suppose-t-il pour le requérant de justifier d’une qualité à agir.

Or en matière de nullité, la qualité à agir dépend de la nature de l’intérêt protégé par la règle sanctionnée par la nullité.

- Lorsque la nullité est relative, soit lorsqu’elle vise à sanctionner le non-respect d’une règle d’ordre public de protection, ont seules qualité à agir les personnes dont le législateur a souhaité assurer la protection, à condition que le demandeur justifie d’un intérêt à agir.

- Les règles dont le non-respect est sanctionné par une nullité relative sont celles qui concernent :

- Les vices du consentement

- Le défaut de consentement

- La Cour de cassation l’assimile régulièrement, à tort, au vice du consentement ( Com. 20 juin 1989)

- L’incapacité

- Les règles dont le non-respect est sanctionné par une nullité relative sont celles qui concernent :

- Lorsque la nullité est absolue, soit lorsqu’elle vise à sanctionner le non-respect d’une règle d’ordre public de direction, ont qualité à agir toutes les personnes susceptibles de se prévoir d’un intérêt à agir

- Les règles dont le non-respect est sanctionné par une nullité absolue sont celles relatives :

- Au défaut d’affectio societatis

- Au défaut d’apport

- À l’absence de pluralité d’associé

- Au défaut d’accomplissement des formalités de publicité relatives à une société en nom collectif ou en commandite simple

- La fraude

- L’illicéité de l’objet social

- Le défaut d’acte constitutif

- Les règles dont le non-respect est sanctionné par une nullité absolue sont celles relatives :

II) La prescription de l’action en nullité

Par exception à l’article 2224 du Code civil qui prévoit que l’action en nullité se prescrit par 5 ans, le délai de prescription est raccourci à 3 ans en matière de nullité de société

Les articles 1844-14 du Code civil et L. 235-9 du Code de commerce disposent en ce sens que « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. »

Quid du point de départ de la prescription lorsque l’irrégularité qui entache la constitution de la société persiste au cours de la vie sociale, tel que le défaut d’affectio societatis ou l’illicéité de l’objet social ?

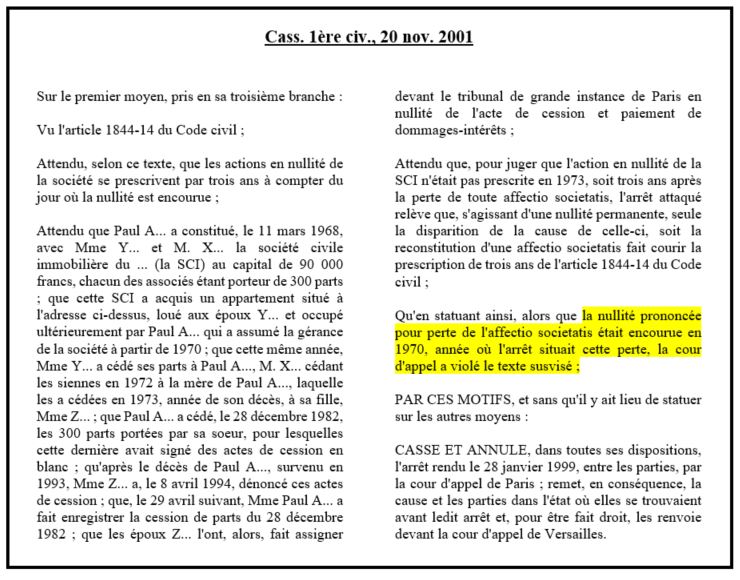

Dans un arrêt remarqué du 20 novembre 2001, la Cour de cassation a estimé que « les actions en nullité de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue » (Cass. 1ère civ., 20 nov. 2001)

Ainsi, la haute juridiction reproche à la Cour d’appel d’avoir jugé que « s’agissant d’une nullité permanente, seule la disparition de la cause de celle-ci, soit la reconstitution d’une affectio societatis fait courir la prescription de trois ans de l’article 1844-14 du Code civil »

Pour la première chambre civile, le point de départ du délai de prescription n’est pas le jour de la disparition de la cause de nullité, mais au jour. Le délai court dès lors que la cause de nullité survient.

III) L’exception de nullité

Conformément à l’adage quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum, la nullité est toujours susceptible d’être opposée comme exception en défense à une action principale en exécution d’une obligation.

La Cour de cassation a notamment rappelé cette règle, applicable en matière de nullité de société, dans un arrêt du 20 novembre 1990 (Cass. com., 20 nov. 1990)

La chambre commerciale affirme en ce sens que « si l’action en nullité d’une délibération d’une assemblée générale prise en violation des statuts de la société est soumise à la prescription triennale instituée par l’article 1844-14 du Code civil, l’exception de nullité est perpétuelle ».

Dans un arrêt du 25 novembre 1998, la Cour de cassation réitère sa solution en affirmant que « la prescription d’une action en nullité n’éteint pas le droit d’opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale » (Cass. 3e civ., 25 nov. 1998).

Dans un arrêt du 13 février 2007, la première chambre civile a néanmoins précisé que « l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté » (Cass. 1ère civ. 13 févr. 2007)

IV) La régularisation de la nullité

Lors de l’élaboration du régime de nullité, le législateur ne s’est pas contenté de restreindre les causes de nullité, il a, en parallèle, considérablement facilité la régularisation des sociétés dont la constitution est entachée d’une irrégularité.

Deux cas de figure doivent être distingués :

- La régularisation constatée

- Aux termes de l’article L. 235-3 du Code de commerce, « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social»

- Aux termes de l’article L. 235-4 du Code de commerce :

- Le tribunal de commerce, saisi d’une action en nullité, peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités

- Le Tribunal peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l’exploit introductif d’instance. »

- Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s’il est justifié d’une convocation régulière de cette assemblée ou de l’envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.

- La régularisation provoquée

- Plusieurs hypothèses doivent être distinguées

- En cas de vice du consentement ou d’incapacité d’un associé

- Toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l’opérer, soit de régulariser, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société (art. L. 235-6 C. com)

- En cas de violation des règles de publicité

- Toute personne ayant intérêt à la régularisation de l’acte peut mettre la société en demeure d’y procéder, dans le délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander la désignation, par décision de justice, d’un mandataire chargé d’accomplir la formalité ( L. 235-7 C. com)

- En cas d’irrégularité quelconque

- Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public est habile à agir aux mêmes fins ( L. 210-7, al. 2 C. com)

- En cas de vice du consentement ou d’incapacité d’un associé

- Plusieurs hypothèses doivent être distinguées

V) Les effets de la nullité

- Les effets de la nullité à l’égard de la société

- Absence de rétroactivité

- Aux termes de l’article 1844-15 du Code civil la nullité a pour effet

- De mettre fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat de société (al. 1)

- De produire les effets d’une dissolution prononcée par justice (al. 2)

- Ainsi la nullité de la société n’opère que pour l’avenir. Elle n’a point d’effet rétroactif, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu au jeu des restitutions.

- Aux termes de l’article 1844-15 du Code civil la nullité a pour effet

- Effet d’une dissolution

- La nullité de la société produit les mêmes effets qu’une dissolution

- Ainsi, conformément à l’article 1844-8 du Code civil :

- « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.

- Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.

- La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.

- Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.»

- Absence de rétroactivité

- Les effets de la nullité à l’égard des tiers

- Principe

- L’article 1844-16 du Code civil prévoit que « ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi»

- Cela signifie que la nullité leur est inopposable.

- Ils sont donc toujours fondés à se prévaloir des engagements souscrits envers eux par la société

- Exception

- L’article 1844-16 du Code civil pose une exception au principe d’inopposabilité de la nullité aux tiers de bonne foi :

- « la nullité résultant de l’incapacité ou de l’un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l’incapable et ses représentants légaux, ou par l’associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence»

- L’article 1844-16 du Code civil pose une exception au principe d’inopposabilité de la nullité aux tiers de bonne foi :

- Principe