Les articles 1832 et 1128 du Code civil ayant érigé le consentement comme une condition de validité du contrat de société, celui-ci est nul dès lors que les associés n’ont pas valablement consenti à leur engagement.

Aussi, cela suppose-t-il que le consentement des associés existe et qu’il ne soit pas vicié

I) L’existence du consentement des associés

La condition relative à l’existence du consentement se traduit, en droit des sociétés, par l’exigence d’un consentement non simulé.

La simulation consiste pour les associés à donner l’apparence de constituer une société alors que la réalité est toute autre.

Aussi, la simulation peut-elle prendre trois formes différentes. Elle peut porter :

- Sur l’existence du contrat de société

- Sur la nature du contrat conclu entre eux

- Sur la personne d’un ou plusieurs associés

==> La simulation portant sur l’existence du contrat de société

Dans l’hypothèse où la simulation porte sur l’existence du contrat de société, on dit que la société est fictive.

- Notion de fictivité

- Une société est fictive lorsque les associés n’ont nullement l’intention de s’associer, ni même de collaborer

- Ils poursuivent une fin étrangère à la constitution d’une société

- Caractères de la fictivité

- Les juges déduiront la fictivité de la société en constatant le défaut d’un ou plusieurs éléments constitutifs de la société

- Défaut d’affectio societatis

- Absence d’apport

- Absence de pluralité d’associé

- Sanction de la fictivité

- Il convient de distinguer selon que la société fait ou non l’objet d’une procédure collective :

- Les juges déduiront la fictivité de la société en constatant le défaut d’un ou plusieurs éléments constitutifs de la société

1. Si la société fictive fait l’objet d’une procédure collective

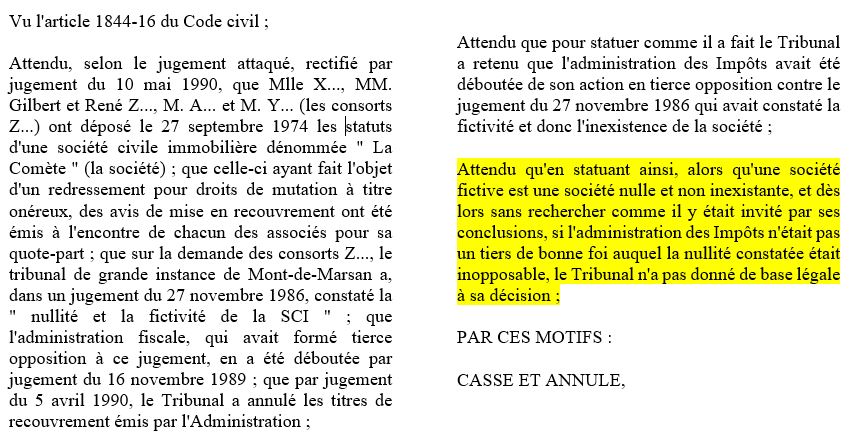

- Dans un arrêt Lumale du 16 juin 1992, la Cour de cassation a estimé « qu’une société fictive est une société nulle et non inexistante» ( com. 16 juin 1992).

- Il en résulte plusieurs conséquences :

- La nullité ne produit aucun effet rétroactif conformément à l’article 1844-15 du Code civil qui prévoit que « lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat. »

- La nullité n’est pas opposable aux tiers de bonne foi conformément à l’article 1844-16 du Code civil qui prévoit que « ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi»

- L’action en nullité se prescrit par trois ans

Arrêt Lumale

2. Si la société fictive ne fait pas l’objet d’une procédure collective

- Dans un arrêt Franck du 19 février 2002, la Cour de cassation a estimé ( com. 19 févr. 2002) que la fictivité d’une société soumise à une procédure collective devait être sanctionnée par l’extension de ladite procédure au véritable maître de l’affaire, conformément à l’article L. 621-2 du Code de commerce pris en son alinéa 2.

- Cette disposition prévoit que « à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. »

- Autrement dit, en cas de procédure collective ouverte à l’encontre d’une société fictive, la fictivité est inopposable aux créanciers, en ce sens que ses associés ne sauraient se prévaloir d’une quelconque nullité du contrat de société.

- Rien n’empêche, dès lors, que la procédure collective soit étendue au véritable maître de l’affaire.

Arrêt Franck

==>La simulation portant sur la nature du contrat conclu entre les associés

Cette hypothèse se rencontre lorsque la conclusion du pacte social dissimule une autre opération.

Sous couvert de la constitution d’une société, les associés ont, en effet, pu vouloir dissimuler une donation ou bien encore un contrat de travail.

Aussi, les associés sont-ils animés, le plus souvent, par une intention frauduleuse.

Ils donnent au pacte qu’ils concluent l’apparence d’un contrat de société, alors qu’il s’agit, en réalité, d’une opération dont ils se gardent de révéler la véritable nature aux tiers.

==> La simulation portant sur la personne d’un ou plusieurs associés

Cette catégorie de simulation correspond à l’hypothèse de l’interposition de personne. Autrement dit, l’associé apparent sert de prête-nom au véritable associé qui agit, dans le secret, comme un donneur d’ordre.

Dans cette configuration deux contrats peuvent être identifiés :

- Le contrat de société

- Le contrat de mandat conclu entre l’associé apparent (le mandataire) et le donneur d’ordre (le mandant)

Quid de la validité de la simulation par interposition de personne ?

- Principe

- Dans un arrêt du 30 janvier 1961, la Cour de cassation a jugé que « une souscription par prête-noms ne constitue pas en elle-même une cause de nullité des lors qu’ils constatent que la simulation incriminée ne recouvre aucune fraude et que la libération des actions n’est pas fictive, les fonds étant réellement et définitivement entres dans les caisses de la société.» ( com. 30 janv. 1961).

- Il ressort de cette jurisprudence que la simulation par interposition de personne ne constitue pas, en soi, une cause de nullité.

- Exceptions

- La simulation par interposition de personne constitue une cause de nullité lorsque :

- D’une part, une fraude est constatée ( com. 30 janv. 1961)

- D’autre part, lorsque tous les associés apparents servent de prête-nom à un même donneur d’ordre

- La simulation par interposition de personne constitue une cause de nullité lorsque :

II) L’intégrité du consentement des associés

Pour que le contrat de société soit valable, il ne suffit pas que le consentement des associés existe, il faut encore qu’il soit intègre.

Aussi cela suppose-t-il qu’il soit exempt de tous vices.

Comme en matière de droit des contrats, trois vices de consentement sont susceptibles de conduire à l’annulation d’une société :

- L’erreur

- Le dol

- La violence

A) L’erreur

Aux termes du nouvel article 1132 du Code civil « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »

Il ressort de cette disposition que l’erreur peut porter :

- Sur la substance du contrat de société

- Dans cette hypothèse l’erreur peut porter :

- Sur la nature du contrat de société

- L’errans pensait s’engager à une opération autre que la constitution d’une société.

- Sur la forme de la société

- L’errans pensait s’associer dans une société à responsabilité limitée (SARL, SA), alors qu’il s’engage dans une société à responsabilité illimitée (SNC, SCI).

- Sur la viabilité de la société

- Principe

- L’erreur portant sur la faisabilité d’une opération économique n’est pas admise par la jurisprudence dans la mesure où cela pourrait conduire à annuler des sociétés en raison de la mauvaise appréciation pour les associés de l’opération économique à laquelle ils s’engagent

- Ce type d’erreur s’apparenterait alors à une erreur sur la valeur.

- Or l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité du contrat ( com., 26 mars 1974).

- Exception

- Dans un arrêt du 8 mars 1965, la Cour de cassation a validé le raisonnement des juges du fond qui avaient estimé que devait être annulé pour erreur sur les qualités substantielles le contrat par lequel les parties avaient convenu de fonder ensemble une société nouvelle pour « continuer purement et simplement les affaires traitées par la société ancienne» dès lors qu’il est établi l’impossibilité de continuer l’activité de ladite société ( Com. 8 mars 1965, n° 61-13.451)

- La Cour de cassation semble poser comme condition de la nullité que la société qui a été constituée par erreur soit dans l’impossibilité de réaliser son objet social

- Principe

- Sur la nature du contrat de société

- Dans cette hypothèse l’erreur peut porter :

- Sur la personne des coassociés

- Le nouvel article 1134 du Code civil prévoit que « l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. »

- Aussi, peut-on en déduire que l’erreur sur la personne des associés ne sera retenue par les juges que dans les sociétés de personnes dans la mesure où, par définition, elles sont marquées d’un fort intuitu personae.

- L’erreur sur la personne ne se conçoit donc que dans les sociétés en nom collectif, dans les sociétés civiles ou encore dans les sociétés en commandite simple

B) Le dol

Le nouvel article 1137 du Code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. ».

Il ajoute que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »

Il ressort de cette disposition que le dol peut se manifester sous trois formes différentes. Il peut consister en :

- Des manœuvres

- Un mensonge

- Une dissimulation intentionnelle

En toute hypothèse le dol revêt deux dimensions :

- Une dimension délictuelle

- Une dimension psychologique

==> La dimension délictuelle du dol

La caractérisation du dol suppose l’établissement de deux éléments :

- Un élément matériel

- Le dol se définit au sens strict comme des actes, positifs ou négatifs, par lesquels leur auteur crée chez l’autre partie une fausse apparence de la réalité.

- Autrement dit, l’auteur du dol use de manœuvres frauduleuses afin d’induire en erreur son cocontractant

- Il appartiendra donc à la victime du dol de caractériser les manœuvres dont il a fait l’objet.

- S’agit-il d’une manœuvre positive ? D’un mensonge ? D’une dissimulation intentionnelle ?

- Un élément moral

- Le dol suppose une volonté de tromper le cocontractant, soit de l’induire en erreur.

- La charge de la preuve pèse sur la victime du dol à qui il appartiendra d’établir l’intention dolosive de son cocontractant

- Lorsque le dol consiste en la dissimulation d’une information, l’intention se déduira de deux éléments :

- La connaissance de l’information dissimulée par l’auteur du dol

- L’importance de l’information dissimulée pour la victime du dol

==> La dimension psychologique du dol

Pour que le dol constitue une cause de nullité il doit provoquer chez le cocontractant :

- Une erreur

- Cette erreur peut porter indifféremment sur :

- La substance

- La personne

- La valeur

- Les motifs

- En somme, l’erreur qui devrait être considérée comme inexcusable lorsqu’elle est commise par une partie à un contrat, devient excusable lorsqu’elle est provoquée par le dol

- Cette erreur peut porter indifféremment sur :

- Une erreur déterminante

- L’erreur provoquée par le dol doit avoir été déterminante du consentement de la victime

- Autrement dit, si elle n’avait pas été trompée sur les termes du contrat ou sur la personne de l’auteur du dol elle n’aurait pas contracté

==> Application du dol en droit des sociétés

Le dol est très peu souvent retenu comme cause de nullité d’une société. Cela n’empêche pas, néanmoins, la jurisprudence de le reconnaître, en certaines circonstances, à supposer, qu’il remplisse les conditions exigées en droit commun et notamment que les manœuvres aient été déterminantes du consentement de la victime (V. en ce sens Cass. com., 7 juin 2011)

En droit des sociétés, le dol consistera le plus souvent en des manœuvres positives ou négatives visant à induire en erreur les coassociés quant à la viabilité économique de la société dont la constitution est envisagée.

Autrement dit, l’auteur du dol crée une apparence positive de la situation sociale de l’entreprise, alors que les chances de succès sont ténues.

C) La violence

Aux termes de l’article 1140 du Code civil, « il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »

L’article 1141 ajoute que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. »

La violence peut se définir comme une pression exercée sur le cocontractant en vue de le contraindre à donner son consentement au contrat.

La violence exercée sur le cocontractant a donc pour effet de vicier son consentement, lequel est privé de sa liberté de consentir.

La violence se distingue des autres vices du consentement en ce que le consentement en a été donné en connaissance de connaissance, mais pas librement.

Celui qui a conclu le contrat savait que s’exerçait sur lui une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.

L’établissement de la violence suppose la réunion de trois éléments cumulatifs :

- La crainte d’un mal

- Ce mal peut être d’ordre physique, moral, ou d’ordre pécuniaire

- Ce mal doit être illégitime

- L’acte de contrainte exercée sur la victime ne doit pas être accompli conformément au droit positif

- La violence doit être déterminante du consentement

- Si la victime n’avait pas fait l’objet de la violence, elle n’aurait pas contracté

==> Quid de la violence comme cause de nullité en droit des sociétés ?

La jurisprudence n’a, pour l’heure, jamais annulé de contrat de société pour cause de violence. Aussi, cette hypothèse demeure un cas d’école.

==> Reconnaissance de la violence économique

Néanmoins, certaines décisions rendues en matière de violence intéressent le droit des sociétés au premier chef, la Cour de cassation ayant estimé que la violence pouvait consister en une contrainte économique.

Ainsi, dans un célèbre arrêt Bordas du 3 avril 2002, la première chambre civile a affirmé que « l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ».

Arrêt Bordas

Cass. 1re civ., 3 avr. 2002