==>Théorie de l’offre et de l’acceptation

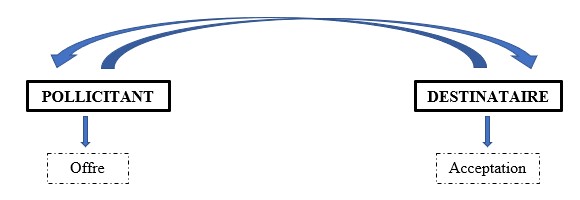

Le contrat n’est autre que le produit de la rencontre des volontés. Plus précisément, cette rencontre des volontés s’opère, en simplifiant à l’extrême, selon le processus suivant :

- Premier temps : une personne, le pollicitant, émet une offre de contracter

- Second temps : l’offre fait l’objet d’une acceptation par le destinataire

Si, pris séparément, l’offre et l’acceptation ne sont que des manifestations unilatérales de volontés, soit dépourvues d’effet obligatoire, lorsqu’elles se rencontrent, cela conduit à la création d’un contrat, lui-même générateur d’obligations.

Tous les contrats sont le fruit d’une rencontre de l’offre et de l’acceptation, peu importe que leur formation soit instantanée où s’opère dans la durée.

Aussi, en dehors de la rencontre de l’offre et de l’acceptation aucun contrat ne saurait valablement se former, cette rencontre traduisant l’échange des consentements des parties.

Or conformément à la théorie de l’autonomie de la volonté, seules les parties qui ont exprimé leur consentement au contrat peuvent s’obliger. On saurait, en effet, contraindre une personne à contracter, sans qu’elle y consente.

==>Réforme des obligations

Curieusement, en 1804, les rédacteurs du Code civil se sont surtout focalisés sur les conditions de validité et sur l’exécution du contrat.

Aussi, cela s’est fait au détriment du processus de conclusion du contrat qui était totalement ignoré par le Code civil.

Aucune disposition n’était, en effet, consacrée à la rencontre des volontés, alors même qu’il s’agit là du fait générateur du contrat.

Afin de remédier à cette carence, c’est donc à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de bâtir la théorie de l’offre et de l’acceptation, notamment à partir des dispositions relatives au consentement des parties.

Il ne restait alors plus qu’au législateur de consacrer cette construction prétorienne lors de la réforme du droit des obligations.

C’est ce qu’il a fait lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016 qui a introduit dans le Code civil plusieurs dispositions qui régissent le processus de conclusion du contrat (art. 1113 à 1122).

En introduction de la sous-section relative à « l’offre et l’acceptation », le nouvel article 1113 prévoit désormais que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. ».

Nous nous focaliserons ici sur le régime de l’offre.

I) Notion

==>Définition

L’offre de contracter, ou pollicitation, est un acte unilatéral de volonté par lequel une personne, le pollicitant, fait connaître, d’une part, son intention ferme de contracter avec une autre personne (le destinataire) et, d’autre part, les termes essentiels du contrat proposé.

L’offre est, en d’autres termes, une proposition à conclure un contrat

==>Distinctions

L’offre doit être distinguée de plusieurs notions avec lesquelles il convient de ne pas la confondre :

- Offre de contracter et engagement unilatéral de volonté

- L’engagement unilatéral de volonté oblige son auteur à exécuter la prestation promise

- L’offre de contracter n’engage à rien son auteur tant qu’elle n’a pas été acceptée, le principe étant qu’elle peut être librement révoquée.

- Offre de contracter et invitation à entrer en pourparlers

- L’invitation à entrer en pourparlers ne fixe pas les éléments essentiels du contrat, de sorte que si elle est acceptée, le contrat ne saurait être formé

- L’offre de contracter prévoit quant à elles tous les éléments nécessaires à la rencontre des volontés. En cas d’acceptation, le contrat est conclu, sans que le pollicitant puisse négocier.

- Offre de contracter et promesse unilatérale de contrat

- La promesse unilatérale de contrat est un avant-contrat, en ce sens qu’elle est le produit d’un accord de volontés.

- L’offre de contracter ne s’apparente pas à un avant-contrat, dans la mesure où, par définition, elle n’a pas été acceptée.

II) Les caractères de l’offre

Aux termes de l’article 1114 du Code civil, « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ».

Bien que, étonnamment, cette disposition n’en fasse pas directement mention, il en ressort que, pour être valide, à tout le moins pour être efficace, l’offre doit être ferme et précise.

==>La fermeté de l’offre

- L’absence de réserve

- L’offre doit être ferme

- Par ferme, il faut entendre que le pollicitant a exprimé sa volonté « d’être lié en cas d’acceptation ».

- Autrement dit, l’offre doit révéler la volonté irrévocable de son auteur de conclure le contrat proposé.

- Plus concrètement, l’offre ne doit être assortie d’aucune réserve, ce qui aurait pour conséquence de permettre au pollicitant de faire échec à la formation du contrat en cas d’acceptation

- Cela lui permettrait, en effet, de garder la possibilité de choisir son cocontractant parmi tous ceux qui ont répondu favorablement à l’offre

- Or au regard de la théorie de l’offre et de l’acceptation, cela est inconcevable.

- L’auteur de l’offre ne saurait disposer de la faculté d’émettre des réserves, dans la mesure où il est de l’essence de l’offre, une fois acceptée, d’entraîner instantanément la conclusion du contrat

- Elle ne saurait, par conséquent, être assortie d’une condition, faute de quoi elle s’apparenterait à une simple invitation à entrer en pourparlers.

- Dans un arrêt du 10 janvier 2012, la Cour de cassation a, par exemple, censuré une Cour d’appel pour avoir estimé qu’une offre de prêt qui était assortie de « réserves d’usage » était valide (Cass. com. 10 janv. 2012, n°10-26.149).

- Au soutien de sa décision la chambre commerciale avance que « un accord de principe donné par une banque ‘sous les réserves d’usage’ implique nécessairement que les conditions définitives de l’octroi de son concours restent à définir et oblige seulement celle-ci à poursuivre, de bonne foi, les négociations en cours ».

*****

Cass. com. 10 janv. 2012

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 5 mai 2007, M. X… et Mme Y… ont signé un compromis de vente portant sur l’acquisition d’un appartement au prix de 350 000 euros, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt ; que, par lettre du 4 juin 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque), leur a donné un “accord de principe sous les réserves d’usage” pour un prêt de 335 000 euros, subordonnant son accord, notamment, à l’obtention par Mme Y… d’un contrat de travail à durée indéterminée, ce dont il a été justifié le 11 juin 2007 ; que, le 23 juin 2007, la banque a notifié son refus d’octroyer le prêt sollicité en invoquant un taux d’endettement excessif ; que M. X… et Mme Y… ont assigné la banque en responsabilité et demandé la réparation de leurs préjudices ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à M. X… et Mme Y… une certaine somme, l’arrêt retient qu’en formulant un accord de principe “sous les réserves d’usage”, pour un prêt dont le montant, la durée, le taux, les frais de dossier sont spécifiés, la banque s’est engagée à formuler une offre conforme à ces éléments et qu’elle était tenue de poursuivre, de bonne foi, la négociation sur les autres éléments accessoires, nécessaires à la formulation de la convention de prêt ; qu’il retient encore que la banque n’a pas respecté cette obligation en mettant fin aux discussions au motif, fallacieux, d’un taux d’endettement trop élevé ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’un accord de principe donné par une banque «sous les réserves d’usage» implique nécessairement que les conditions définitives de l’octroi de son concours restent à définir et oblige seulement celle-ci à poursuivre, de bonne foi, les négociations en cours, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts formées au titre du retard dans la régularisation du compromis et de la mauvaise foi, l’arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée

*****

- Les contrats conclus intuitu personae

- Il s’agit des contrats conclus en considération de la personne du cocontractant

- Tel est le cas, par exemple, du contrat de bail, du contrat de travail ou encore du contrat de prêt, dans lesquels la personne du cocontractant est déterminante du consentement du pollicitant

- Ainsi, les contrats conclus intuitu personae sont-ils toujours assortis d’une réserve tacite : la personne du destinataire de l’offre

- Il en résulte que, l’acceptation ne suffira pas à former le contrat, sa conclusion étant subordonnée à l’agrément du pollicitant

- Tant la doctrine que la jurisprudence s’accordent à dire que les contrats conclus intuitu personae ne pourront jamais faire l’objet d’une véritable offre, au sens, désormais, de l’article 1114 du Code civil.

- Tempérament

- Il est un cas où, malgré l’émission d’une réserve, l’offre n’est pas déchue de sa fermeté : il s’agit de l’hypothèse où la réserve concerne un événement extérieur à la volonté du pollicitant.

- Exemples :

- L’offre de vente de marchandises peut être conditionnée au non-épuisement des stocks

- L’offre de prêt peut être conditionnée à l’obtention, par le destinataire, d’une garantie du prêt (Cass. 3e civ., 23 juin 2010, n°09-15.963)

- Exemples :

- Ce qui compte c’est que la réalisation de la réserve ne dépende pas de la volonté du pollicitant.

- La validité de la réserve est, par ailleurs, subordonnée au respect d’une condition

- Condition

- Dans un arrêt du 1er juillet 1998, la Cour de cassation a estimé qu’une offre pouvait, par exception, être assortie d’une réserve, qu’à la condition que cette réserve ait été explicitement exprimée par le pollicitant (Cass. 3e civ., 1er juill. 1998, n°96-20.605).

- Condition

- Il est un cas où, malgré l’émission d’une réserve, l’offre n’est pas déchue de sa fermeté : il s’agit de l’hypothèse où la réserve concerne un événement extérieur à la volonté du pollicitant.

*****

Cass. 3e civ., 1er juill. 1998

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1583 du Code civil ;

Attendu que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 12 avril 1996), que les époux Y…, propriétaires de différentes parcelles de terrain sur le territoire de la commune de Chaux-la-Lotière (la commune), ont accepté, par lettre du 3 avril 1992, l’offre de la commune parue le 1er avril 1992 dans un journal portant sur la vente d’un terrain à bâtir ; que la commune a, néanmoins, vendu la parcelle à Mme X… ; que les époux Y… ont assigné la commune et Mme X… pour voir juger que l’offre de vente de la parcelle et l’acceptation de celle-ci, par eux, le 3 avril 1992 valait vente à leur profit ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que, si, en principe, l’acceptation de l’offre publique notifiée à la commune par les époux Y… suffisait à la formation du contrat de vente, en l’espèce, la commune avait loti et mis en vente dans le but de fixer sur son territoire de nouveaux habitants et que cette considération sur les qualités requises pour contracter étant connue des époux Y… leur était opposable ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’offre publique de vente ne comportait aucune restriction, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 avril 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon

*****

==>La précision de l’offre

Dans la mesure où aussitôt qu’elle sera acceptée, l’offre suffira à former le contrat, elle doit être suffisamment précise, faute de quoi la rencontre des volontés ne saurait se réaliser.

L’article 1114 du Code civil prévoit en ce sens que « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé »

Par éléments essentiels, il faut entendre, selon Philippe Delebecque, « les éléments centraux, spécifiques, qui traduisent l’opération juridique et économique que les parties veulent réaliser »[1].

Autrement dit, il s’agit des éléments dont la détermination constitue une condition de validité du contrat

Exemple :

- La validité du contrat de vente est subordonnée à la détermination de la chose cédée et du prix

- La validité du contrat de bail est subordonnée à la détermination de la chose louée et du loyer

A contrario, l’offre pourra être considérée comme précise, bien que les modalités d’exécution du contrat n’aient pas été exprimées par le pollicitant (Cass. 3e civ., 28 oct. 2009, n°08-20.224), sauf à ce qu’il soit d’usage qu’elles soient tenues pour essentielles par les parties.

Rien n’interdit, par ailleurs, à l’offrant de conférer un caractère essentiel à un élément du contrat qui, d’ordinaire, est regardé comme accessoire.

Il lui appartiendra, néanmoins, d’exprimer clairement dans son offre que cet élément est déterminant de son consentement (V en ce sens Cass. com., 16 avr. 1991, n°89-20.697), faute de quoi les juridictions estimeront qu’il n’est pas entré dans le champ contractuel.

==>Sanction

L’article 1114 du Code civil prévoit que la sanction du défaut de précision et de fermeté de l’offre n’est autre que la requalification en « invitation à entrer en négociation ».

Cela signifie dès lors que, en cas d’acceptation, le contrat ne pourra pas être considéré comme formé, la rencontre des volontés n’ayant pas pu se réaliser.

Ni l’offrant, ni le destinataire de l’offre ne pourront, par conséquent, exiger l’exécution du contrat.

Deux options vont alors s’offrir à eux :

- Soit poursuivre les négociations jusqu’à l’obtention d’un accord

- Soit renoncer à la conclusion du contrat

En toute hypothèse, tant que les partenaires ne se sont pas entendus sur les éléments essentiels du contrat, la seule obligation qui leur échoit est de faire preuve de loyauté de bonne foi lors du déroulement des négociations et en cas de rupture des pourparlers.

III) La manifestation de l’offre

Aux termes de l’article 1113, al. 2 du Code civil, il est précisé que l’offre « peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »

Le législateur est manifestement venu entériner la position de la jurisprudence selon laquelle pour être valide, l’offre doit être extériorisée.

==>Principe : le consensualisme

Conséquence du principe d’autonomie de la volonté, le consensualisme préside au processus de rencontre des volontés.

Il en résulte que, par principe, la validité du contrat n’est subordonnée à la satisfaction d’aucunes formes en particulier.

Le seul échange des consentements suffit à conclure le contrat.

Aussi, l’extériorisation de l’offre est libre, de sorte qu’elle peut être, soit expresse, soit tacite :

- L’offre expresse

- L’offre est expresse lorsqu’elle est formulée oralement ou par le biais d’un écrit

- L’offre tacite

- L’offre est tacite lorsque le pollicitant s’exprime par un comportement, une attitude.

- Tel est le cas lorsqu’un objet est exposé dans la vitrine d’un magasin ou lorsqu’un chauffeur de taxi stationne sur un emplacement dédié

- Il en sera de même en matière de tacite reconduction d’un contrat à exécution successive.

- Lorsqu’un locataire reste dans les lieux qui lui sont loués après l’expiration du bail, son attitude peut, en effet, être regardée comme une offre de renouvellement du contrat.

==>Exception : le formalisme

Dans certains cas, le législateur exige l’établissement d’un écrit ainsi que la figuration de certaines mentions sur l’offre de contracter.

Tel est par exemple le cas en matière de crédit à la consommation (art. 310-10 et suivants du Code de la consommation).

Il en va de même en matière de contrat conclue par voie électronique, lorsque l’offre émane d’un professionnel

L’article 1127-1 du Code civil impose à ce dernier doit faire figurer sur son offre un certain nombre d’informations.

IV) Efficacité

L’offre est susceptible d’être privée d’efficacité dans deux hypothèses :

- Lorsqu’elle est révoquée

- Lorsqu’elle devient caduque

A) La révocation de l’offre

L’article 1115 du Code civil prévoit que l’offre « peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. »

Aussi, cette disposition invite-t-elle à distinguer deux situations s’agissant de la révocation de l’offre :

==>L’offre n’a pas été portée à la connaissance de son destinataire

Dans cette hypothèse, conformément à l’article 1115 du Code civil, c’est donc le principe de liberté qui préside à la révocation de l’offre.

Cette liberté de révocation se justifie pour deux raisons :

- Première raison

- La rencontre des volontés n’a pas pu se réaliser dans la mesure où l’offre, qui n’est pas parvenue à son destinataire, ne peut pas, par définition, avoir été acceptée.

- Il en résulte que le contrat ne s’est pas formé et que, par voie de conséquence, aucune obligation n’a été créée.

- On ne saurait, dès lors, obliger le pollicitant à exécuter un contrat inexistant, et donc lui interdire de se rétracter.

- Seconde raison

- Il peut être observé que la liberté de révocation de l’offre dont jouit le pollicitant tant qu’elle n’a pas été portée à la connaissance du destinataire, confirme l’intention du législateur de ne pas assimiler l’offre à un engagement unilatéral de volonté

- Si tel avait été le cas, cela aurait eu pour conséquence de priver le pollicitant de la faculté de révoquer son offre.

- Dès son émission, l’offre aurait, en effet, été génératrice d’une obligation de maintien

- Or le principe c’est la libre révocation de l’offre, preuve qu’elle ne s’apparente pas à un engagement unilatéral de volonté.

==>L’offre a été portée à la connaissance de son destinataire

L’article 1116 du Code civil prévoit que lorsque l’offre est parvenue à son destinataire « elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable ».

Aussi, dans cette hypothèse, le principe qui préside à la révocation de l’offre n’est plus la liberté, mais l’obligation de maintien.

Deux questions immédiatement alors se posent : quelle est l’étendue de l’obligation de maintien de l’offre d’une part, et quelle est la sanction de sa violation, d’autre part ?

- L’étendue de l’obligation de maintien de l’offre

- Trois hypothèses doivent être distinguées :

- L’offre émise par le pollicitant est assortie d’un délai

- Dans cette hypothèse, pèse sur le pollicitant une obligation de maintien de l’offre

- Il ne pourra pas la révoquer pendant ce délai

- Dans certains cas, la loi fixe elle-même ce délai

- Exemples :

- En matière de contrats conclus à distance

- En matière de crédit à la consommation

- Exemples :

- L’offre émise par le pollicitant est assortie d’un délai

- Trois hypothèses doivent être distinguées :

-

-

- L’offre émise par le pollicitant n’est assortie d’aucun délai

- Dans cette hypothèse, l’article 1115 du Code civil est venu consacrer la jurisprudence qui avait posé la règle selon laquelle, lorsqu’aucun délai n’est stipulé, le pollicitant est tenu de maintenir l’offre dans un délai raisonnable

- Par délai raisonnable il faut entendre « le temps nécessaire pour que celui à qui [l’offre] a été adressée examine la proposition et y réponde » (Cass. req., 28 févr. 1870)

- Le délai raisonnable est apprécié in concreto, soit, selon les circonstances de l’espèce.

- En outre, en cas de réponse immédiate exigée par le pollicitant, la Cour de cassation estime que l’offre est réputée n’être assortie d’aucun délai

- Elle devra par conséquent être, malgré tout, être maintenue dans un délai raisonnable (Cass. 3e civ., 25 mai 2005, n°03-19.411).

- L’offre émise par le pollicitant n’est assortie d’aucun délai

-

-

-

- L’offre est émise par voie électronique

- En matière de contrat électronique, l’article 1127-1 du Code civil prévoit que « l’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait. »

- Ainsi, tant que l’offre est en ligne, le pollicitant a l’obligation de maintien de l’offre qu’il a émise, peu importe qu’il ait assorti cette dernière d’un délai.

- L’offre est émise par voie électronique

-

- La sanction de l’obligation de maintien de l’offre

- La question qui se pose est ici de savoir quelle sanction prononcer en cas de rétractation prématurée de l’offre par le pollicitant ?

- La doctrine

- Deux théories ont été avancées par les auteurs :

- Soit l’on considère que, en cas de violation de l’obligation de maintien de l’offre, la rétractation du pollicitant est privée d’efficacité, de sorte que, si l’offre est acceptée, le contrat est réputé être formé

- Au soutien de cette théorie, deux fondements ont été avancés:

- La théorie de l’engagement unilatéral : l’offre s’apparenterait à un engagement unilatéral de volonté. L’obligation de maintien de l’offre trouverait alors sa source dans la seule volonté du pollicitant.

- La théorie de l’avant-contrat : l’obligation de maintien de l’offre trouverait sa source dans un accord de volontés implicite entre le pollicitant et le destinataire qui porterait sur la stipulation d’un délai de réflexion

- Au soutien de cette théorie, deux fondements ont été avancés:

- Soit l’on estime, à l’inverse, que, en cas de violation de l’obligation de maintien de l’offre, la rétractation du pollicitant produit tous ses effets, en conséquence de quoi elle ferait obstacle à la formation du contrat

- Selon cette thèse, la violation de l’obligation de maintien de l’offre serait constitutive d’une faute délictuelle

- Par conséquent, elle ne pourrait donner lieu qu’à l’allocation de dommages et intérêts

- Soit l’on considère que, en cas de violation de l’obligation de maintien de l’offre, la rétractation du pollicitant est privée d’efficacité, de sorte que, si l’offre est acceptée, le contrat est réputé être formé

- Deux théories ont été avancées par les auteurs :

-

- La jurisprudence

- La jurisprudence a plutôt abondé dans le sens de la seconde thèse, soit en faveur de l’allocation de dommages et intérêts.

- Autrement dit, la rétractation du pollicitant produirait, en tout état de cause, tous ses effets, nonobstant la violation de l’obligation de maintien de l’offre (V. en ce sens Cass. soc., 22 mars 1972, n°71-40.266)

- La jurisprudence ne considérera le contrat formé que dans l’hypothèse où l’acceptation est antérieure à la rétractation (Cass. 1re civ., 8 oct. 1958).

- Dans un arrêt du 20 mai 2009, la Cour de cassation a ainsi reproché à une Cour d’appel d’avoir prononcé la caducité d’une offre « sans rechercher si l’acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d’un délai précis » (Cass. 3e civ., 20 mai 2009, n°08-13.230).

*****

Cass. 3e civ., 20 mai 2009

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1101 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2008) que le département de la Haute-Savoie a adressé le 17 mars 1995 à M. X… une offre de rétrocession d’une partie d’un terrain que celui-ci lui avait vendu en 1981 en se réservant un droit de préférence ; que le 8 décembre 2001 M. X… a enjoint au département de signer l’acte authentique de vente ; que Mme X…, venant aux droits de son père décédé, l’ayant assigné le 28 janvier 2004 en réalisation forcée de la vente, le département s’est prévalu de la caducité de son offre ;

Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient que l’offre contenue dans la lettre du 17 mars 1995 a été renouvelée dans le courrier du 7 octobre 1996 sans être assortie d’aucun délai et qu’en conséquence M. X… a pu l’accepter par courrier du 8 décembre 2001 ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d’un délai précis, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry, autrement composée ;

*****

-

- L’ordonnance du 10 février 2016

-

- Il ressort des alinéas 2 et 3 de l’article 1116 du Code civil introduits par l’ordonnance du 10 février 2016 que :

- D’une part, « la rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.

- D’autre part, la rétractation « engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat. »

- Le législateur a donc choisi d’entériner la solution dégagée par la jurisprudence s’agissant de la sanction de l’obligation de maintien de l’offre.

- Autrement dit, dès lors que l’offre n’a pas été acceptée par son destinataire, la rétractation du pollicitant fait obstacle à la formation du contrat.

- Aussi, en cas de rétractation prématurée de l’offre, le juge ne pourra allouer au destinataire que des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.

- L’alinéa 3 de l’article 1116 précise que le juge ne sera pas tenu d’indemniser le requérant pour « la perte des avantages attendus du contrat ».

- Il ressort des alinéas 2 et 3 de l’article 1116 du Code civil introduits par l’ordonnance du 10 février 2016 que :

-

- L’ordonnance du 10 février 2016

B) La caducité de l’offre

À titre de remarque liminaire, il peut être observé que classiquement la caducité se définit comme la sanction qui prive un acte d’efficacité en raison de la disparition de l’un de ses éléments essentiels.

De ce point de vue, la caducité se rapproche de la nullité, qui a également pour conséquence l’anéantissement de l’acte qu’elle affecte.

Est-ce à dire que les deux notions se confondent ? Assurément non. C’est précisément en s’appuyant sur la différence qui existe entre les deux que les auteurs définissent la caducité.

Tandis que la nullité sanctionnerait l’absence d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation, la caducité s’identifierait, quant à elle, à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence.

La caducité et la nullité ne viseraient donc pas à sanctionner les mêmes défaillances.

En matière d’offre, l’article 1117 du Code civil prévoit que l’offre devient caduque dans trois hypothèses :

- Soit à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable

- Soit en cas d’incapacité de l’auteur de l’offre

- Soit en cas de décès de l’offrant

- Soit en cas de décès du destinataire de l’offre

Les deux derniers cas de caducité de l’offre ne sont pas sans avoir fait l’objet d’hésitations jurisprudentielles.

1. Le décès de l’offrant

==>Les tergiversations jurisprudentielles sur le sort de l’offre en cas de décès de l’offrant

La question s’est, en effet, posée en jurisprudence de savoir si l’offre devenait caduque en cas de décès de l’offrant ou si, au contraire, elle devait être maintenue.

- Première étape

- Avant 1983, la jurisprudence considérait que lorsque le décès de l’offrant intervenait entre l’émission de l’offre et l’acceptation, cela faisait obstacle à la formation du contrat.

- Le décès du pollicitant avait donc pour effet d’entraîner la caducité de l’offre

- La Cour de cassation estimait en ce sens que la rencontre des volontés n’avait pas pu se réaliser, dans la mesure où son décès emportait disparition de sa volonté.

- Deuxième étape

- Dans un arrêt du 3 novembre 1983, la Cour de cassation est revenue sur sa position initiale en considérant dans le cadre d’un litige qu’elle a eu à connaître que « l’offre de vente n’avait pas été rétractée par m z… et ne pouvait dès lors être considérée comme caduque, ou inopposable à ses héritiers, du seul fait de son décès, et que l’acceptation de cette offre par la safer avait rendue la vente parfaite » (Cass. 3e civ., 3 novembre 1983, n°82-12.996)

- Autrement dit, pour la Cour de cassation, le décès de l’offrant ne fait pas obstacle à la formation du contrat.

- Le décès n’est donc pas de nature à entraîner la caducité de l’offre.

- Celle-ci se transmettrait dès lors aux héritiers du pollicitant qui, en cas d’acceptation pendant le délai, sont obligés d’acter la formation du contrat, et par voie de conséquence, de l’exécuter.

- Troisième étape

- Dans un arrêt du 10 mars 1989, la Cour de cassation a opéré un nouveau revirement de jurisprudence en estimant que l’offre « devenue caduque par l’effet du décès [du pollicitant], ne pouvait être l’objet postérieurement à cette date d’une acceptation de la part [de son destinataire] » (Cass. 3e civ., 10 mai 1989, n°87-18.130).

- La Cour de cassation revient ainsi à sa position initiale, soit à la règle selon laquelle le décès de l’offrant a pour effet d’entraîner la caducité de l’offre.

- Quatrième étape

- Dans un arrêt du 10 décembre 1997, nouveau revirement jurisprudence : la Cour de cassation décide que l’offre survit au décès de l’offrant (Cass. 3e civ., 10 déc. 1997, n°95-16.461)

- Faits

- En l’espèce, il s’agissait d’une offre assortie d’un délai exprès d’acceptation faite par deux offrants

- L’un décède pendant le délai d’acceptation et le destinataire de l’offre accepte avant l’expiration du délai.

- Procédure

- Par un arrêt du 27 mars 1995, la Cour d’appel de Toulouse considère que le contrat ne pouvait pas se former puisque l’offre était caduque à la date de l’acceptation.

- Solution

- La décision des juges du fond est censurée par la Cour de cassation qui estime que qu’en raison de l’acceptation pendant le délai et en dépit du décès de l’un des offrants avant l’acceptation, le contrat était formé.

- Pour justifier sa solution, la haute juridiction avance que les offrants s’étaient engagés à maintenir leur offre pendant un délai précis et que, par conséquent, le décès de l’un des offrants avant la fin de ce délai n’avait pas pu rendre l’offre caduque.

- Analyse

- Comment interpréter cet arrêt ?

- La question se pose de savoir ce qui fait obstacle à la caducité :

- Est-ce la stipulation d’un délai

- Est-ce le décès de l’offrant

- Les deux interprétations ont été défendues par la doctrine de sorte que l’on s’est demandé si véritablement cette décision opérait un revirement de jurisprudence.

- La réponse à cette question va être apportée près de 17 ans plus tard

*****

Cass. 3e civ., 10 déc. 1997

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 1995), que, par acte sous seing privé du 21 mai 1987, les époux Y… ont promis de vendre à M. X… une maison, et ce jusqu’au 31 décembre 1991, que M. Y… étant décédé le 3 février 1989, M. X… a accepté l’offre le 27 avril 1990 et levé l’option le 1er novembre 1991 ; qu’il a ensuite assigné les consorts Y… afin d’obtenir la signature de l’acte authentique de vente à laquelle ces derniers s’opposaient ;

Attendu que pour décider que l’offre de vente faite par les époux Y… était devenue caduque lors de son acceptation par M. X…, le 27 avril 1990 du fait du décès de M. Y…, l’arrêt retient que le délai prévu à la promesse unilatérale de vente n’était qu’un délai de levée d’option et non un délai de maintien de l’offre ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que les époux Y… s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 décembre 1991 et que le décès de M. Y… n’avait pu rendre cette offre caduque, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.

*****

- Cinquième étape

- Dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a finalement estimé que « l’offre qui n’est pas assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée » (Cass. 1re civ., 25 juin 2014, n°13-16.529).

- Aussi, ressort-il de cet arrêt que le sort de l’offre dépend, en définitive, de la stipulation d’un délai

- En présence d’un délai : le décès de l’offrant n’entraîne pas la caducité de l’offre

- En l’absence d’un délai : le décès de l’offrant entraîne la caducité de l’offre

- Dans cet arrêt, la Cour de cassation adopte donc une solution intermédiaire qui consiste à distinguer selon que le pollicitant a, ou non, stipulé un délai.

- Cette distinction est, cependant, très critiquable dans la mesure où l’on comprend mal pourquoi il conviendrait de traiter différemment le sort de l’offre selon qu’elle est ou non assortie d’un délai

- En toutes hypothèses, il échoit, en effet, au pollicitant de maintenir l’offre, a minima, dans un délai raisonnable.

- Pourquoi, dès lors, distinguer selon la nature du délai ?

- À la vérité, soit l’on considère que, en cas de décès de l’offrant cette obligation est transmise à ses héritiers, soit l’on considère que l’offre est caduque.

- On ne saurait, toutefois, adopter une solution intermédiaire.

*****

Cass. 1re civ., 25 juin 2014

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte unilatéral sous seing privé du […] juillet 2005, P. X… a « déclaré vendre » à son frère, M. J.-M. X…, la moitié indivise d’immeubles qu’ils ont recueillie dans la succession de leur père F. X… ; qu’il est décédé le […] novembre 2005 en laissant à sa succession ses deux enfants, M. T. X… et Mme Y… ; que des difficultés se sont élevées entre eux quant au sort des biens litigieux, M. J.-M. X… prétendant en être entier propriétaire pour avoir acquis la part indivise de son frère ; que par un premier arrêt, non critiqué, la cour d’appel a dit que cet acte constituait une offre de vente qui n’avait pas été acceptée avant le décès de P. X… ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. J.-M. X… fait grief à l’arrêt de dire que l’offre de vente du […] juillet 2005 était caduque au décès de P. X… et de dire, en conséquence, que la maison et le bois situés à […] faisaient partie de l’actif de la succession de F. X…, alors, selon le moyen :

1°/ qu’une offre de vente ne peut être considérée comme caduque du seul fait du décès de l’offrant ; qu’en jugeant néanmoins, pour dire que la maison et le bois sis à […] faisaient partie de l’actif de la succession, que l’offre de vente faite le […] juillet 2005 à son frère par P. X… était devenue caduque au décès de ce dernier, la cour d’appel a violé les articles 1101, 1103 et 1134 du code civil ;

2°/ que le décès de l’offrant qui était engagé dans des pourparlers ne rend pas son offre caduque ; qu’en se bornant, pour dire que l’offre du […] juillet 2005 était caduque, à se fonder sur la double circonstance déduite du décès de l’offrant et de l’intuitu personae de cette offre, sans rechercher si, dès lors que les parties s’étaient rapprochées après l’émission de l’offre, que le bénéficiaire avait cherché le financement de l’acquisition, que les pourparlers étaient engagés à un point tel qu’au mois d’octobre 2005 les pièces nécessaires à la rédaction de l’acte notarié de vente étaient demandées à ce dernier, le décès du pollicitant ne pouvait constituer une cause de caducité de son offre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1103 et 1134 du code civil ;

Mais attendu que l’offre qui n’est pas assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée ; qu’ayant relevé qu’aucun délai de validité de l’offre n’avait été fixé la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a, à bon droit déduit, que l’offre était caduque en raison du décès de P. X… ; que le moyen n’est donc pas fondé

*****

==>Le règlement législatif du sort de l’offre en cas de décès de l’offrant

En réaction aux critiques adressées par la doctrine à la position de la Cour de cassation, le législateur a opté pour l’abandon de la solution adoptée en 2014.

Il ressort, en effet, de l’article 1117, al. 2 du Code civil que peu importe qu’un délai ait, ou non, été stipulé, l’offre ne survit pas au décès de l’offrant : elle est frappée de caducité.

Autrement dit, le décès de l’offrant fait obstacle à la formation du contrat. Les héritiers ne seront donc pas liés par l’offre émise par le de cujus, en ce sens qu’ils ne seront pas contraints d’exécuter le contrat en cas d’acceptation.

2. Le décès du destinataire de l’offre

Dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1117 du Code civil ne réglait pas le sort de l’offre en cas de décès du destinataire.

À la lecture de cette disposition, des sénateurs ont fait part de leur étonnement de ne pas voir réglée cette situation.

À cet égard, la Cour de cassation a pu considérer que, dans cette hypothèse, l’offre devenait caduque et plus précisément qu’elle ne se transmettait pas aux héritiers du destinataire (Cass. 1ère civ., 5 nov. 2008, n° 07-16.505).

Selon certains auteurs, la solution devrait être radicalement inverse en présence d’un contrat conclu intuitu personae.

Le législateur a néanmoins jugé une clarification nécessaire, le silence de la loi sur ce point lui semblant source d’incertitude et d’insécurité juridique.

Il a donc été décidé de modifier l’article 1117 du code civil afin d’affirmer clairement la caducité de l’offre en cas de décès du destinataire.

Désormais, l’offre devient donc caduque dans quatre cas :

- Soit à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable

- Soit en cas d’incapacité de l’auteur de l’offre

- Soit en cas de décès du pollicitant

- Soit en cas de décès du destinataire