I) Définition de l’obligation

A) Absence de définition dans le Code civil

Le Code civil ne définit pas la notion d’obligation alors qu’elle y est omniprésente.

Il se limite à donner une définition du contrat. Aux termes de l’article 1101 C. civ. le contrat est « la convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».

Le nouvel article 1101 C. civ. définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

Le contrat ne se confond pas avec l’obligation, laquelle n’est autre qu’un effet du contrat.

Le contrat est, en ce sens, créateur d’obligations.

Il n’en est cependant pas la seule source : la loi, les délits, les quasi-délits sont également générateurs d’obligations.

Quant à l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, elle se contente :

- D’énumérer les sources d’obligations (art. 1100 C. civ.)

- De donner une définition :

- Des faits juridiques (art. 1101C. civ.)

- Des actes juridiques (art. 1102C. civ.)

Cela est cependant très insuffisant pour esquisser une définition de la notion d’obligation.

C’est donc vers doctrine qu’il convient de se tourner.

B) Définition doctrinale

Classiquement, l’obligation se définit comme le lien de droit entre deux personnes en vertu duquel, l’une d’elle, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, de donner, faire ou ne pas faire quelque chose.

Quatre éléments ressortent de cette définition :

1. Un lien

L’obligation s’apparente à un lien, en ce sens que :

-

- D’une part, elle unit, elle met en relation, elle crée un rapport entre deux personnes

- D’autre part, elle comporte, de part et d’autre de ses extrémités, deux versants :

- La créance dont est titulaire le créancier d’un côté

- La dette à laquelle est tenu le débiteur de l’autre côté

Schématiquement, ces deux versants constituent les deux faces d’une même pièce.

L’obligation se distingue en cela des choses et des biens, lesquels n’ont nullement vocation à contraindre, mais seulement à être appropriés.

Bien qu’évaluable en argent, l’obligation ne peut donc pas faire l’objet d’un droit de propriété.

L’obligation constitue, certes, un élément du patrimoine (rangée à l’actif du créancier et au passif du débiteur) au même titre que les biens, mais elle ne se confond pas avec eux.

Il en résulte que l’obligation ne se possède pas.

On peut seulement en être titulaire :

- Soit en qualité de créancier

- Soit en qualité de débiteur

Pour résumer :

- Le droit de propriété ne peut s’exercer que sur une chose.

- Le droit de créance s’exerce, quant à lui, contre une personne.

Droit de créance et droit de propriété n’ont donc pas le même objet.

2. Un lien de droit

L’obligation s’apparente à lien de droit, par opposition à un lien affectif ou amical, lesquels relèvent du pur fait.

Le lien de droit se distingue des autres rapports humains, en ce que lors de sa création il produit des effets juridiques

Ces effets juridiques sont :

- Tantôt actifs, lorsqu’ils confèrent un droit subjectif : on parle de créance

- Tantôt passifs, lorsqu’ils exigent l’exécution d’une prestation : on parle de dette

3. Un lien de droit entre deux personnes

a. Lien entre les personnes et les choses et liens entres les personnes entre elles

Le rapport d’obligation est un lien, non pas entre une personne et une chose – comme c’est le cas en matière de propriété – mais entre deux personnes.

Pour exemple :

Lors de la conclusion d’un contrat de bail un lien se noue, non pas entre le locataire et la chose louée, mais entre le locataire et le bailleur.

Il existe donc un intermédiaire entre le locataire et la chose louée : le bailleur.

Il en va de même lors de la conclusion d’un contrat de vente : le vendeur s’interpose entre l’acheteur et la chose vendue.

Ainsi, est-ce seulement l’exercice du droit personnel dont est titulaire l’acheteur contre le vendeur qui va opérer le transfert de propriété de la chose

L’acheteur ne pourra exercer un droit réel sur ladite chose que parce que le contrat de vente aura été valablement conclu

Parce que le lien d’obligation se crée nécessairement entre deux personnes, on dit que le créancier d’une obligation est titulaire d’un droit personnel contre le débiteur, par opposition au droit réel exercé par le propriétaire sur son bien.

b. Droits personnels / Droits réels

Les droits patrimoniaux sont les droits subjectifs appréciables en argent. Ils possèdent une valeur pécuniaire. Ils sont, en conséquence, disponibles, ce qui signifie qu’ils peuvent faire notamment l’objet d’opérations translatives.

Les droits patrimoniaux forment le patrimoine de leur titulaire

Ce patrimoine rassemble deux composantes qui constituent les deux faces d’une même pièce :

- Un actif

- Un passif

Les droits patrimoniaux se scindent en deux catégories :

- Les droits réels (le droit de propriété est l’archétype du droit réel)

- Les droits personnels (le droit de créance : obligation de donner, faire ou ne pas faire)

Ainsi, les droits réels et les droits personnels ont pour point commun d’être des droits patrimoniaux et donc d’être appréciables en argent.

b.1 Points communs

- Des droits subjectifs, soit des prérogatives reconnues aux sujets de droit dont l’atteinte peut être sanctionnée en justice.

- Des droits patrimoniaux, soit des droits subjectifs évaluables en argent, par opposition aux droits extrapatrimoniaux dont l’exercice est autre que la satisfaction d’un intérêt pécuniaire (nationalité, filiation, état des personnes etc.).

b. 2 Différences

==>Objet du droit

- Le droit réel s’exerce sur une chose (« réel » vient du latin « res » : la chose)

- L’étude des droits réels relève du droit des biens

- Le droit personnel s’exerce contre une personne (« personnel » vient du latin « persona » : la personne)

- L’étude des droits personnels relève du droit des obligations

Illustration : un locataire et un propriétaire habitent la même maison

- Le propriétaire exerce un droit direct sur l’immeuble : il peut en user, en abuser et en percevoir les fruits (les loyers)

- Le locataire exerce un droit personnel, non pas sur la chose, mais contre le bailleur : il peut exiger de lui, qu’il lui assure la jouissance paisible de l’immeuble loué

==>Contenu du droit

- Les parties à un contrat peuvent créer des droits personnels en dehors de ceux déjà prévus par le législateur, pourvu qu’ils ne portent pas atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art. 6 et 1102, al. 2 C. civ).

- En matière de création de droits personnels règne ainsi le principe de la liberté contractuelle (art. 1102, al. 1 C. civ.)

- La création de droits réels relève de la compétence du seul législateur, contrairement aux droits personnels

- Autrement dit, la loi peut seule déterminer l’étendue des pouvoirs que détient une personne sur une chose.

- Les droits réels sont donc en nombre limité

==>Portée du droit

Les droits réels sont absolus en ce sens qu’ils peuvent être invoqués par leur titulaire à l’égard de toute autre personne

Les droits personnels sont relatifs, en ce sens qu’ils ne créent un rapport qu’entre le créancier et le débiteur.

Certains auteurs soutiennent que la distinction entre droits réels et droits personnels tiendrait à leur opposabilité.

- Les droits réels seraient opposables erga omnes

- Les droits personnels ne seraient opposables qu’au seul débiteur

Bien que séduisante en apparence, cette analyse est en réalité erronée. Il ne faut pas confondre l’opposabilité et l’effet relatif :

- Tant les droits personnels que les droits réels sont opposables au tiers, en ce sens que le titulaire du droit est fondé à exiger des tiers qu’ils ne portent pas atteinte à son droit

- Le droit personnel n’a, en revanche, qu’une portée relative, en ce sens que son titulaire, le créancier, ne peut exiger que du seul débiteur l’exécution de la prestation qui lui est due.

==>Nature du droit

Le droit réel est toujours un droit actif, en ce sens qu’il n’a jamais pour effet de constituer une dette dans le patrimoine de son titulaire

Le droit personnel est tantôt actif (lorsqu’il est exercé par le créancier contre le débiteur : la créance), tantôt passif (lorsqu’il commande au débiteur d’exécuter une prestation : la dette)

==>Vigueur du droit

- L’exercice d’un droit réel est garanti par le bénéfice de son titulaire d’un droit de suite et de préférence

- Droit de suite : le titulaire d’un droit réel pourra revendiquer la propriété de son bien en quelque main qu’il se trouve

- Droit de préférence : le titulaire d’un droit réel sera toujours préféré aux autres créanciers dans l’hypothèse où le bien convoité est détenu par le débiteur.

- L’exécution du droit personnel dépend de la solvabilité du débiteur

- Le créancier ne jouit que d’un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur (art. 1285 C. civ)

- Il n’exerce aucun pouvoir sur un bien en particulier, sauf à être bénéficiaire d’une sûreté réelle

==>La transmission du droit

La transmission de droits réels s’opère sans qu’il soit besoin d’accomplir de formalités particulières, exception faite de la vente de la transmission d’un bien immobilier

La transmission de droits personnels suppose de satisfaire répondre aux exigences de la cession de créance, conformément aux articles 1321 et s. C. civ.

4. Un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur, de donner, faire ou ne pas faire quelque chose

Le droit de créance ne confère pas à son titulaire un pouvoir direct sur une chose, mais seulement la faculté d’exiger d’une personne, le débiteur de l’obligation, de donner, faire ou ne pas faire quelque chose.

C’est là, toute la différence avec le droit réel.

En somme, tandis que le droit de créance est le droit obtenir une certaine prestation de la part d’une personne, le droit réel s’apparente à la faculté d’user, de disposer et de tirer les fruits de la chose, objet du droit de propriété.

II) Les sources d’obligations

==>Actes juridiques et faits juridiques

Schématiquement, l’univers juridique se compose de deux domaines bien distincts :

- Les actes juridiques

- Les faits juridiques

Antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 le Code civil ne définissait pas ces deux notions.

Dorénavant, les actes et les faits juridiques sont respectivement définis aux articles 1100-1 et 1100-2 du Code civil :

- L’article 1100-1 C.civ définit les actes juridiques comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit ».

- L’article 1100-2 C. civ définit les faits juridiques comme « des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit ».

==>Intérêt de la distinction

L’intérêt de la distinction entre les actes et les faits juridiques est triple :

- L’étendue des effets des faits juridiques est strictement délimitée par la loi, alors que les effets des actes juridiques sont déterminés par les parties à l’acte, la seule limite étant la contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art. 6 C. civ.)

- Tandis que la preuve des actes juridiques suppose la production d’un écrit (art. 1359 C. civ.), la preuve des faits juridiques est libre (art. 1358 C. civ.)

- Le Code civil appréhende les différentes sources d’obligations autour de la distinction entre les faits et les actes juridiques, lesquels sont précisément les deux grandes catégories de sources d’obligations avec la loi.

Classiquement on dénombre cinq sources d’obligations, auxquelles il faut en ajouter une sixième, l’engagement unilatéral, qui fait débat :

A) Le contrat

==>Définition

Aux termes de l’article 1101 C. civ « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »

Ainsi, les obligations contractuelles sont celles qui naissent d’un acte juridique, soit de la manifestation de volontés en vue de produire des effets de droit.

==>Prépondérances des obligations contractuelles

Le contrat est, sans aucun doute, la principale source d’obligations, à tout le moins, dans le Code civil ; elle y occupe une place centrale.

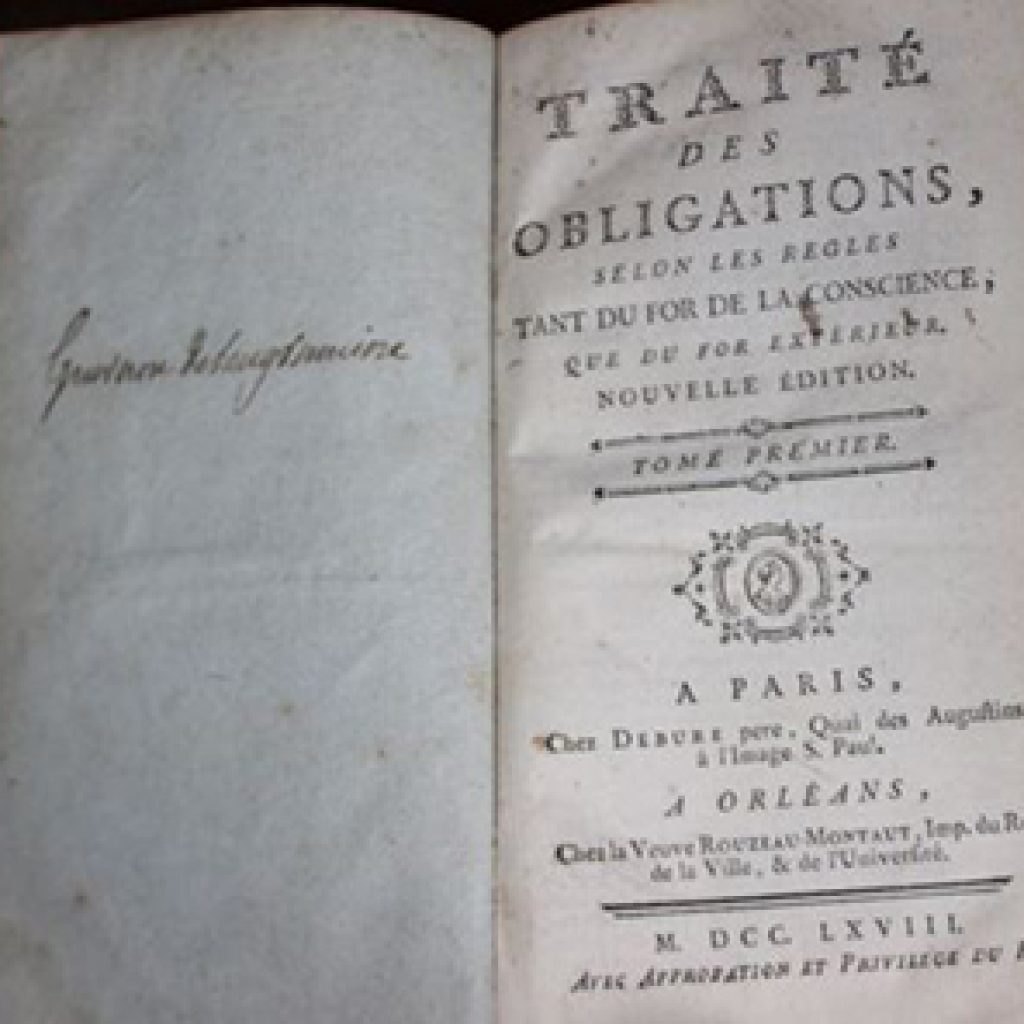

La raison en est l’influence – partielle – de la théorie de l’autonomie de la volonté sur les rédacteurs du Code civil qui se sont notamment inspirés des réflexions amorcées par Grotius, Rousseau et Kant sur la liberté individuelle et le pouvoir de la volonté.

==>Théorie de l’autonomie de la volonté

Selon cette théorie, l’homme étant libre par nature, il ne peut s’obliger que par sa propre volonté.

Il en résulte, selon les tenants de cette théorie, que seule la volonté est susceptible de créer des obligations et d’en déterminer le contenu.

D’où la grande place faite au contrat dans le Code civil.

B) Le quasi-contrat

==>Définition

Les quasi-contrats sont définis à l’article 1300 C. civ (ancien art 1371 C. civ.) comme « des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ».

Il s’agit autrement dit, du fait spontané d’une personne, d’où il résulte un avantage pour un tiers et un appauvrissement de celui qui agit.

Au nom de l’équité, la loi décide de rétablir l’équilibre injustement rompu en obligeant le tiers à indemniser celui qui, par son intervention, s’est appauvri.

==>Différence avec le contrat

Tandis que le contrat est le produit d’un accord de volontés, le quasi-contrat naît d’un fait volontaire licite.

Ainsi la formation d’un quasi-contrat, ne suppose pas la rencontre des volontés entre les deux « parties », comme c’est le cas en matière de contrat.

Les obligations qui naissent d’un quasi-contrat sont un effet de la loi et non un produit de la volonté.

==>Différence avec le délit et le quasi-délit

Contrairement au délit ou au quasi-délit, le quasi-contrat est un fait volontaire non pas illicite mais licite, en ce sens qu’il ne constitue pas une faute civile.

==>Détermination des quasi-contrats

- L’enrichissement injustifié ou sans cause

- Principe (Art. 1303 à 1303-4 C. civ.)

- Lorsque l’enrichissement d’une personne au détriment d’une autre personne est sans cause (juridique), celui qui s’est appauvri est fondé à réclamer « une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».

- Il s’agit de l’action de in rem verso

- Exemple :

- Un concubin finance la rénovation de la maison dont est propriétaire sa concubine sans aucune contrepartie.

- Principe (Art. 1303 à 1303-4 C. civ.)

- La gestion d’affaires

- Principe (Art. 1301 à 1301-5 C. civ.)

- La gestion d’affaire est caractérisée lorsque « celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire »

- L’obligation quasi-contractuelle se crée ainsi lorsqu’une personne, le gérant d’affaires, intervient de sa propre initiative, sans en avoir reçu l’ordre, dans les affaires d’une autre, le maître de l’affaire, pour y accomplir un acte utile.

- Exemple :

- Le cas de figure classique est celui d’une personne qui, voulant rendre service à un ami absent, effectue une réparation urgente sur l’un de ses biens

- Il sera alors fondé à lui réclamer le remboursement des dépenses exposées pour a gestion de ses biens, pourvu que l’affaire ait été utile et bien gérée.

- Principe (Art. 1301 à 1301-5 C. civ.)

- Le paiement de l’indu

- Principe (Art. 1302 à 1302-3 C. civ.)

- Le paiement de l’indu suppose qu’une personne ait accompli au profit d’une autre une prestation que celle-ci n’était pas en droit d’exiger d’elle.

- Aussi, cette situation se rencontre lorsqu’une prestation a été exécutée « sans être due ».

- Ce qui dès lors a été indûment reçu doit, sous certaines conditions, être restitué.

- Exemple :

- Un assureur verse une indemnité en ignorant que le dommage subi par l’assuré n’est pas couvert par le contrat d’assurance

- Un héritier paie une dette du défunt en ignorant qu’elle a déjà été payée

- Principe (Art. 1302 à 1302-3 C. civ.)

C) Le délit

==>Définition

Le délit est un fait illicite intentionnel auquel la loi attache une obligation de réparer

Ainsi, l’obligation délictuelle naît-elle de la production d’un dommage causé, intentionnellement, à autrui.

L’article 1240 C.civ, (anciennement 1382 C.civ) prévoit en ce sens que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

==>Délit civil / Délit pénal

Le délit civil ne doit pas être confondu avec le délit pénal :

- Le délit pénal est une catégorie d’infractions (le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, la consommation de stupéfiants sont des délits pénaux).

- Le délit civil ne constitue pas nécessairement un délit pénal.

Pour qu’un comportement fautif soit sanctionné pénalement, cela suppose que soit prévue une incrimination, conformément au principe de légalité des délits et des peines.

==>Conditions

Pour que la responsabilité délictuelle de l’auteur d’un dommage puisse être engagée, cela suppose rapporter la preuve de trois éléments cumulatifs (Art. 1240 C. civ) :

- Une faute

- Un préjudice

- Un lien de causalité entre la faute et le préjudice

D) Le quasi-délit

==>Définition

Le délit est un fait illicite non intentionnel auquel la loi attache une obligation de réparer

==>Distinction délit / quasi-délit

La différence entre quasi-délit et délit tient au caractère intentionnel (délit) ou non intentionnel (quasi-délit) du fait illicite dommageable.

L’obligation quasi-délictuelle naît donc de la production d’un dommage causé, non intentionnellement à autrui

L’article 1241 C.civ, (anciennement 1383 C.civ) prévoit en ce sens que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

==>Conditions

La responsabilité quasi-délictuelle suppose la satisfaction des trois mêmes conditions que la responsabilité délictuelle à savoir :

- Une faute

- Un préjudice

- Un lien de causalité entre la faute et le préjudice

E) La loi

==>Source résiduelle d’obligations

L’article 34 de la constitution dispose que seuls « les principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales » relèvent de la loi.

Il en est résulté deux conséquences :

- Le Conseil constitutionnel a, en s’appuyant sur cette disposition, eu l’occasion d’ériger au rang des principes fondamentaux du droit des obligations :

- Le principe d’autonomie de la volonté

- La liberté contractuelle

- L’immutabilité des conventions

- La loi n’est qu’une source résiduelle d’obligations. Et pour cause : elle est, en quelque sorte, à l’origine de toutes les obligations.

- La conclusion d’un contrat n’oblige les parties, parce que la loi le prévoit

- De la même manière, l’auteur d’un dommage n’engage sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle que parce que la loi attache des effets de droit au fait illicite dommageable.

==>Inflation des obligations légales

Bien que le Code civil n’accorde pas à la loi une place importante en matière de création d’obligations, elle n’en constitue pas moins une source à part entière.

Le nouvel article 1100 C. civ. (anciennement 1370 C. civ) prévoit en ce sens que, « les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi ».

Ainsi, le législateur est-il pleinement investi du pouvoir de créer des obligations indépendamment de tout acte ou de tout fait juridique.

Qui plus est, on observe une véritable inflation des obligations purement légales qui, de plus en plus, viennent encadrer la conduite des acteurs des différents secteurs de l’activité économique (obligation d’information, de sécurité, de loyauté, etc.).

F) L’engagement unilatéral de volonté

==>Définition

L’engagement unilatéral de volonté se définit comme l’acte juridique par lequel une personne s’oblige seule envers une autre

==>Distinction engagement unilatéral / acte unilatéral / contrat unilatéral

L’engagement unilatéral de volonté se distingue, tant de l’acte juridique unilatéral, que du contrat unilatéral :

- L’acte juridique unilatéral n’est jamais générateur d’obligations

- Il ne produit que quatre sortes d’effets de droit :

- Un effet déclaratif : la reconnaissance

- Un effet translatif : le testament

- Un effet abdicatif : la renonciation, la démission

- Un effet extinctif : la résiliation

- Il ne produit que quatre sortes d’effets de droit :

- Le contrat unilatéral est quant à lui générateur d’obligations.

- Dans le contrat unilatéral une seule partie s’oblige

- Toutefois, comme n’importe quel contrat, sa validité est subordonnée à la rencontre des volontés.

- Il en résulte que pour être valablement formé, la prestation à laquelle s’oblige le débiteur doit être acceptée par le bénéficiaire de l’obligation ainsi créée.

- Exemple : la donation

- L’engagement unilatéral de volonté

- À la différence de l’acte juridique unilatéral, l’engagement unilatéral de volonté est générateur d’obligation

- À la différence du contrat unilatéral, la validité de l’engagement unilatéral de volonté n’est pas subordonnée à l’acceptation du créancier de l’obligation

==>Position du problème

La question qui se pose est de savoir si une personne peut, par l’effet de sa seule volonté, s’obliger envers une autre, sans qu’aucune rencontre des volontés ne se réalise

Ainsi, une obligation peut-elle naître en dehors de la loi et de tout concours de volontés ?

Au fond, la question qui se pose est de savoir, si une promesse peut obliger son auteur envers son bénéficiaire ? Si oui, dans quelle mesure ?

Deux thèses s’affrontent :

- Arguments contre l’admission de l’engagement unilatéral de volonté comme source d’obligation

- Silence du Code civil

- Le Code civil ne reconnaît pas l’engagement unilatéral de volonté comme source obligation, alors qu’il vise expressément la loi, les contrats et quasi-contrats ainsi que les délits et quasi-délits

- Absence de créancier

- Adhérer à la thèse de l’engagement unilatéral de volonté revient à admettre qu’une obligation puisse naître en l’absence de créancier

- Caractère non obligatoire de l’engagement unilatéral

- L’engagement unilatéral de volonté ne peut pas être source d’obligation, car cela supposerait que le promettant puisse, corrélativement, par le seul effet de sa volonté se dédire.

- Or si on l’admettait, cela reviendrait, in fine, à priver l’engagement unilatéral de tout caractère obligatoire.

- L’effet recherché serait donc neutralisé

- Silence du Code civil

- Arguments pour l’admission de l’engagement unilatéral de volonté comme source d’obligation

- Cas particuliers reconnus par la loi

- Le silence du Code civil n’est en rien un argument décisif, dans la mesure où, dans certaines hypothèses, la loi reconnaît que la seule volonté de celui qui s’engage puisse être source d’obligation :

- L’émission de titres au porteur engage le signataire par l’effet de sa seule volonté envers tous les porteurs subséquents

- L’offrant a l’obligation de maintenir son offre :

- pendant une durée raisonnable si elle n’est assortie d’aucun délai

- jusqu’à l’échéance du délai éventuellement fixé

- En acceptant la succession, l’héritier s’oblige seul au passif successoral

- Le gérant d’affaires doit satisfaire à certaines obligations, lorsque, sans en avoir reçu l’ordre, il agit pour le compte du maître de l’affaire

- Possibilité pour un entrepreneur d’instituer par l’effet de sa seule volonté une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).

- Le silence du Code civil n’est en rien un argument décisif, dans la mesure où, dans certaines hypothèses, la loi reconnaît que la seule volonté de celui qui s’engage puisse être source d’obligation :

- Existence d’un créancier potentiel

- L’obligation créée par l’engagement unilatéral n’est pas dépourvue de créancier : il s’agit du bénéficiaire de l’engagement, lequel est susceptible de se prévaloir de dudit engagement auquel s’est obligé le promettant

- Caractère non obligatoire de l’engagement unilatéral

- Si l’accord qui résulte de la rencontre des volontés revêt un caractère obligatoire, c’est grâce à la loi qui lui confère cette force par l’entremise de l’article 1103 C. civ (ancien article 1134, al. 1er C. civ)

- Ainsi, rien n’empêche que la loi confère à l’engagement unilatéral pareille force obligatoire, le rendant alors irrévocable, au même titre qu’un engagement contractuel.

- Cas particuliers reconnus par la loi

1. Reconnaissance jurisprudentielle

La jurisprudence ne répugne pas à admettre que par l’effet de sa seule volonté, celui qui s’engage puisse s’obliger.

==>Transformation d’une obligation naturelle en obligation civile

Si, par principe, l’obligation naturelle n’est pas susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée, il n’en va pas de même lorsque son débiteur s’engage volontairement à exécuter ladite obligation.

Ainsi la jurisprudence considère-t-elle que celui qui promet d’exécuter une obligation naturelle s’engage irrévocablement envers le bénéficiaire, sans qu’il soit besoin qu’il accepte l’engagement.

La Cour de cassation considère en ce sens que : « la transformation improprement qualifiée novation d’une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d’exécuter l’obligation naturelle, n’exige pas qu’une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci » (Cass. 1ère civ. 10 oct. 1995, n°93-20.300).

Elle a, par suite, réaffirmé sa position dans un arrêt du 21 novembre 2006 aux termes duquel elle a jugé que la « manifestation expresse de volonté » d’un chirurgien de restituer des honoraires à son associé, suivie de plusieurs remboursements des honoraires perçus pendant la période d’association de cinq ans, l’obligeait dans la mesure où l’engagement pris s’analysait en « une obligation naturelle qui s’est muée en obligation civile » (Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n°04-16.370).

==>Les engagements pris par l’employeur envers ses salariés

La Cour de cassation a estimé dans une décision remarquée que l’engagement unilatéral pris par un employeur envers ses salariés l’obligeait (Cass. soc., 25 nov. 2003, n° 01-17.501).

==>Les engagements pris par le cessionnaire d’une entreprise en difficulté

La Cour de cassation considère que la cessionnaire d’une société dans le cadre d’une procédure collective doit satisfaire à ses engagements pris unilatéralement (Cass. com., 28 mars 2000, n°98-12.074)

==>Les promesses de gains faites dans le cadre de loteries publicitaires

- Exposé du cas de figure

- Une personne reçoit d’une société de vente par correspondance un avis lui laissant croire qu’il a gagné un lot qui, le plus souvent, sera une somme d’argent.

- Lorsque toutefois, cette personne réclame son gain auprès de l’organisateur de la loterie publicitaire, elle se heurte à son refus.

- Il lui est opposé qu’elle ne répond pas aux conditions – sibyllines – figurant sur le document qui accompagnant le courrier.

- Évolution de la position de la Cour de cassation

- Première étape

- La Cour de cassation retient la responsabilité de l’organisateur de la loterie publicitaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle (Cass. 2e civ. 3 mars 1988, n°86-17.550)

- Critique :

- Préjudice difficile à caractériser (si le consommateur ne gagne pas, il ne perd pas non plus)

- Critique :

- La Cour de cassation retient la responsabilité de l’organisateur de la loterie publicitaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle (Cass. 2e civ. 3 mars 1988, n°86-17.550)

- Deuxième étape

- La Cour de cassation reconnaîtra ensuite l’existence d’un engagement unilatéral de volonté pour condamner l’organisateur de la loterie (Cass. 1ère civ., 28 mars 1995, n°93-12.678)

- Critique :

- La fermeté de la volonté de s’engager fait ici clairement défaut

- Critique :

- La Cour de cassation reconnaîtra ensuite l’existence d’un engagement unilatéral de volonté pour condamner l’organisateur de la loterie (Cass. 1ère civ., 28 mars 1995, n°93-12.678)

- Troisième étape

- La Cour de cassation s’appuie plus tard sur les principes de la responsabilité contractuelle afin d’indemniser la victime (Cass. 2e civ. 11 févr. 1998, n°96-12.075)

- Critique :

- Volonté de s’engager de l’organisateur de la loterie difficilement justifiable

- Critique :

- La Cour de cassation s’appuie plus tard sur les principes de la responsabilité contractuelle afin d’indemniser la victime (Cass. 2e civ. 11 févr. 1998, n°96-12.075)

- Quatrième étape

- Pour mettre un terme au débat, la Cour de cassation a finalement estimé, dans un arrêt du 6 septembre 2002, au visa de l’article 1371 C. civ (ancien) que, dans la mesure où « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers », il en résulte que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer » (Cass., ch. mixte, 6 sept. 2002, 98-22.981)

- Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet arrêt :

- La promesse de gain faite à une personne oblige son auteur, par le jeu d’un quasi-contrat, à exécuter son engagement, dès lors que n’est pas mise en évidence l’existence d’un aléa

- Dans un arrêt du 30 octobre 2013 (Cass. 1ère civ. 30 octobre 2013, n°11-27.353) la Cour de cassation précise que l’existence de cet aléa doit apparaître :

- En première lecture

- Dès l’annonce du gain

- Dans un arrêt du 30 octobre 2013 (Cass. 1ère civ. 30 octobre 2013, n°11-27.353) la Cour de cassation précise que l’existence de cet aléa doit apparaître :

- La promesse de gain ne constitue pas, en soi, un engagement unilatéral de volonté. À tout le moins, la figure de l’engagement unilatéral ne permet pas de rendre compte de cette manœuvre.

- La promesse de gain s’apparente, en réalité, à un quasi-contrat

- Reconnaissance d’une nouvelle catégorie de quasi-contrat

- La promesse de gain faite à une personne oblige son auteur, par le jeu d’un quasi-contrat, à exécuter son engagement, dès lors que n’est pas mise en évidence l’existence d’un aléa

- Critiques

- Classiquement, le quasi-contrat s’apparente à un fait licite. Or les promesses fallacieuses de gain sont des faits illicites.

- Les quasi-contrats ont pour finalité de restaurer un équilibre patrimonial injustement rompu. Or tel n’est pas le cas, s’agissant d’une promesse de gain. L’organisateur de la loterie ne reçoit aucun avantage indu de la part du consommateur. Aucun équilibre patrimonial n’a été rompu.

- Cette jurisprudence a pour effet de porter atteinte à la cohérence de la catégorie des quasi-contrats

- Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet arrêt :

- Pour mettre un terme au débat, la Cour de cassation a finalement estimé, dans un arrêt du 6 septembre 2002, au visa de l’article 1371 C. civ (ancien) que, dans la mesure où « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers », il en résulte que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer » (Cass., ch. mixte, 6 sept. 2002, 98-22.981)

- Première étape

2. Consécration légale

L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations introduit l’engagement unilatéral de volonté dans le nouvel article 1100-1 du Code civil.

Cette disposition prévoit désormais que « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. »

Le rapport du Président de la République dont est assortie l’ordonnance du 10 février 2010 nous indique que « en précisant que l’acte juridique peut être conventionnel ou unilatéral, [cela] inclut l’engagement unilatéral de volonté, catégorie d’acte unilatéral créant, par la seule volonté de son auteur, une obligation à la charge de celui-ci. »

Ainsi, l’engagement unilatéral de volonté peut-il, désormais, être pleinement rangé parmi les sources générales d’obligations, aux côtés de la loi, du contrat, du quasi-contrat, du délit et du quasi-délit.

Toutefois, une question demeure : quel régime juridique appliquer à l’engagement unilatéral de volonté ?

L’ordonnance du 10 février 2016 ne prévoit rien, de sorte qu’il convient de se tourner vers les principes fixés par la jurisprudence

3. Conditions d’application

Pour que l’engagement unilatéral de volonté soit générateur d’obligations cela suppose la satisfaction de trois conditions cumulatives :

- La reconnaissance d’une force obligatoire à l’engagement unilatéral de volonté ne peut se faire qu’à titre subsidiaire

- Autrement dit, il ne faut pas que puisse être identifiée une autre source d’obligations, telle un contrat, un quasi-contrat ou un délit.

- L’engagement unilatéral de volonté n’est qu’une source « d’appoint »[1].

- Pour être source d’obligation, l’engagement unilatéral doit être le fruit d’une volonté ferme, précise et éclairée. Il doit être dépourvu de toute ambiguïté quant à la volonté de son auteur de s’obliger.

III) La classification des obligations

Les obligations peuvent faire l’objet de trois classifications différentes :

- La classification des obligations d’après leur source

- La classification des obligations d’après leur nature

- La classification des obligations d’après leur objet

Ayant déjà fait état des différentes sources obligations, nous ne nous focaliserons que sur leur nature et leur objet

A) La classification des obligations d’après leur nature

La classification des obligations d’après leur nature renvoie à la distinction entre l’obligation civile et l’obligation naturelle

1. Exposé de la distinction entre obligation civile et obligation naturelle

- L’obligation civile

- L’obligation civile est celle qui, en cas d’inexécution de la part du débiteur, est susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée

- L’obligation civile est donc contraignante : son titulaire peut solliciter en justice, s’il prouve le bien-fondé de son droit, le concours de la force publique aux fins d’exécution de l’obligation dont il est créancier

- L’obligation naturelle

- L’obligation naturelle, à la différence de l’obligation civile, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée.

- Elle ne peut faire l’objet que d’une exécution volontaire

- L’obligation naturelle n’est donc pas contraignante : son exécution repose sur la seule volonté du débiteur.

- Ainsi, le créancier d’une obligation naturelle n’est-il pas fondé à introduire une action en justice pour en réclamer l’exécution

2. Fondement textuel de l’obligation naturelle

L’obligation naturelle est évoquée à l’ancien 1235, al. 2 du Code civil (nouvellement art. 1302 C. civ).

Cet article prévoit en ce sens que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

3. Domaine d’application de l’obligation naturelle

L’obligation naturelle se rencontre dans deux hypothèses :

- En présence d’une obligation civile imparfaite

- L’obligation civile imparfaite est celle qui

- Soit est nulle en raison de la défaillance d’une condition de validité de l’acte juridique dont elle émane

- Soit est éteinte en raison de l’acquisition de prescription extinctive de la dette

- Dans les deux cas, le débiteur est libéré de son obligation sans avoir eu besoin d’exécuter la prestation initialement promise

- Le débiteur peut néanmoins se sentir tenu, moralement, de satisfaire son engagement pris envers le créancier : l’obligation civile qui « a dégénéré » se transforme alors en obligation naturelle

- L’obligation civile imparfaite est celle qui

- En présence d’un devoir moral

- Il est des situations où l’engagement d’une personne envers une autre sera dicté par sa seule conscience, sans que la loi ou qu’un acte juridique ne l’y oblige

- Le respect de principes moraux peut ainsi conduire

- un mari à apporter une aide financière à son ex-épouse

- une sœur à loger gratuitement son frère sans abri

- un concubin à porter assistance à sa concubine

- l’auteur d’un dommage qui ne remplit pas les conditions de la responsabilité civile à indemniser malgré tout la victime.

- Dans toutes ces hypothèses, celui qui s’engage s’exécute en considération d’un devoir purement moral, de sorte que se crée une obligation naturelle

4. Transformation de l’obligation naturelle en obligation civile

La qualification d’obligation naturelle pour une obligation civile imparfaite ou un devoir moral, ne revêt pas un intérêt seulement théorique. Cela présente un intérêt très pratique.

La raison en est que l’obligation naturelle est susceptible de transformer en obligation civile

Il en résulte qu’elle pourra emprunter à l’obligation civile certains traits, voire donner lieu à l’exécution forcée

La transformation de l’obligation naturelle en obligation civile se produira dans deux cas distincts :

- Le débiteur a exécuté l’obligation naturelle

- Le débiteur s’est engagé à exécuter l’obligation naturelle

==>Le débiteur a exécuté l’obligation naturelle

C’est l’hypothèse – la seule – visée à l’article 1302 C. civ (ancien art. 1235, al.2)

Pour mémoire cette disposition prévoit que « la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

Lorsque le débiteur a effectué un paiement à la faveur du créancier d’une obligation naturelle, la répétition de la somme versée est ainsi impossible.

==>Le débiteur s’est engagé à exécuter l’obligation naturelle

Lorsque le débiteur d’une obligation naturelle promet d’assurer son exécution, cette obligation se transforme alors aussitôt en obligation civile.

La Cour de cassation justifie cette transformation en se fondant sur l’existence d’un engagement unilatérale de volonté.

Ainsi a-t-elle jugé dans un arrêt du 10 octobre 1995 que « la transformation improprement qualifiée novation d’une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d’exécuter l’obligation naturelle, n’exige pas qu’une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci » (Cass. 1re civ. 10 oct. 1995, n°93-20.300).

Cela suppose, en conséquence, pour le créancier de rapporter la preuve de l’engagement volontaire du débiteur d’exécuter l’obligation naturelle qui lui échoit

5. Consécration légale de l’obligation naturelle

L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, consacre, sans la nommer, l’obligation naturelle à l’article 1100 du Code civil.

Cette disposition, prise en son alinéa 2, prévoit que les obligations « peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ».

B) Le classement des obligations d’après leur objet

Deux grandes distinctions peuvent être effectuées si l’on cherche à opérer une classification des obligations d’après leur objet :

- Les obligations de donner, de faire et de ne pas faire

- Les obligations de moyens et les obligations de résultat

1. Les obligations de donner, de faire et de ne pas faire

==>Exposé de la distinction

- L’obligation de donner

- L’obligation de donner consiste pour le débiteur à transférer au créancier un droit réel dont il est titulaire

- Exemple : dans un contrat de vente, le vendeur a l’obligation de transférer la propriété de la chose vendue

- L’obligation de donner consiste pour le débiteur à transférer au créancier un droit réel dont il est titulaire

- L’obligation de faire

- L’obligation de faire consiste pour le débiteur à fournir une prestation, un service autre que le transfert d’un droit réel

- Exemple : le menuisier s’engage, dans le cadre du contrat conclu avec son client, à fabriquer un meuble

- L’obligation de faire consiste pour le débiteur à fournir une prestation, un service autre que le transfert d’un droit réel

- L’obligation de ne pas faire

- L’obligation de ne pas faire consiste pour le débiteur en une abstention. Il s’engage à s’abstenir d’une action.

- Exemple : le débiteur d’une clause de non-concurrence souscrite à la faveur de son employeur ou du cessionnaire de son fonds de commerce, s’engage à ne pas exercer l’activité visée par ladite clause dans un temps et sur espace géographique déterminé

- L’obligation de ne pas faire consiste pour le débiteur en une abstention. Il s’engage à s’abstenir d’une action.

==>Intérêt – révolu – de la distinction

Le principal intérêt de la distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire résidait dans les modalités de l’exécution forcée de ces types d’obligations.

- L’ancien article 1142 C. civ. prévoyait en effet que :

- « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. »

- L’ancien article 1143 C. civ. prévoyait quant à lui que :

- « Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s’il y a lieu. »

- L’ancien article 1145 C. civ disposait enfin que :

- « Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. »

Il ressortait de ces dispositions que les modalités de l’exécution forcée étaient différentes, selon que l’on était en présence d’une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire :

- S’agissant de l’obligation de donner, son exécution forcée se traduisait par une exécution forcée en nature

- S’agissant de l’obligation de faire, son exécution forcée se traduisait par l’octroi de dommages et intérêt

- S’agissant de l’obligation de ne pas faire, son exécution forcée se traduisait :

- Soit par la destruction de ce qui ne devait pas être fait (art. 1143 C. civ)

- Soit par l’octroi de dommages et intérêts (art. 1145 C. civ)

==>Abandon de la distinction

L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a abandonné la distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire, à tout le moins elle n’y fait plus référence.

Ainsi érige-t-elle désormais en principe, l’exécution forcée en nature, alors que, avant la réforme, cette modalité d’exécution n’était qu’une exception.

Le nouvel article 1221 C. civ prévoit en ce sens que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. »

L’exécution forcée en nature s’impose ainsi pour toutes les obligations, y compris en matière de promesse de vente ou de pacte de préférence.

Ce n’est que par exception, si l’exécution en nature n’est pas possible, que l’octroi de dommage et intérêt pourra être envisagé par le juge.

Qui plus est, le nouvel article 1222 du Code civil offre la possibilité au juge de permettre au créancier de faire exécuter la prestation due par un tiers ou de détruire ce qui a été fait :

- « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

- « Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

2. Les obligations de moyens et les obligations de résultat

==>Exposé de la distinction

Demogue soutenait ainsi que la conciliation entre les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil tenait à la distinction entre les obligations de résultat et les obligations de moyens :

- L’obligation est de résultat lorsque le débiteur est contraint d’atteindre un résultat déterminé

- Exemple : Dans le cadre d’un contrat de vente, pèse sur le vendeur une obligation de résultat : celle livrer la chose promise. L’obligation est également de résultat pour l’acheteur qui s’engage à payer le prix convenu.

- Il suffira donc au créancier de démontrer que le résultat n’a pas été atteint pour établir un manquement contractuel, source de responsabilité pour le débiteur

- L’obligation est de moyens lorsque le débiteur s’engage à mobiliser toutes les ressources dont il dispose pour accomplir la prestation promise, sans garantie du résultat

- Exemple : le médecin a l’obligation de soigner son patient, mais n’a nullement l’obligation de le guérir.

- Dans cette configuration, le débiteur ne promet pas un résultat : il s’engage seulement à mettre en œuvre tous les moyens que mettrait en œuvre un bon père de famille pour atteindre le résultat

La distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat rappelle immédiatement la contradiction entre les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil.

- En matière d’obligation de moyens

- Pour que la responsabilité du débiteur puisse être recherchée, il doit être établi que celui-ci a commis une faute, soit que, en raison de sa négligence ou de son imprudence, il n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour atteindre le résultat promis.

- Cette règle n’est autre que celle posée à l’ancien article 1137 du Code civil.

- En matière d’obligation de résultat

- Il est indifférent que le débiteur ait commis une faute, sa responsabilité pouvant être recherchée du seul fait de l’inexécution du contrat.

- On retrouve ici la règle édictée à l’ancien article 1147 du Code civil.

La question qui alors se pose est de savoir comment déterminer si une obligation est de moyens ou de résultat.

==>Critères de la distinction

En l’absence d’indications textuelles, il convient de se reporter à la jurisprudence qui se détermine au moyen d’un faisceau d’indices.

Plusieurs critères – non cumulatifs – sont, en effet, retenus par le juge pour déterminer si l’on est en présence d’une obligation de résultat ou de moyens :

- La volonté des parties

- La distinction entre obligation de résultat et de moyens repose sur l’intensité de l’engagement pris par le débiteur envers le créancier.

- La qualification de l’obligation doit donc être appréhendée à la lumière des clauses du contrat et, le cas échéant, des prescriptions de la loi.

- En cas de silence de contrat, le juge peut se reporter à la loi qui, parfois, détermine si l’obligation est de moyens ou de résultat.

- En matière de mandat, par exemple, l’article 1991 du Code civil dispose que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».

- C’est donc une obligation de résultat qui pèse sur le mandataire.

- Le contrôle de l’exécution

- L’obligation est de résultat lorsque le débiteur a la pleine maîtrise de l’exécution de la prestation due.

- Inversement, l’obligation est plutôt de moyens, lorsqu’il existe un aléa quant à l’obtention du résultat promis

- En pratique, les obligations qui impliquent une action matérielle sur une chose sont plutôt qualifiées de résultat.

- À l’inverse, le médecin, n’est pas tenu à une obligation de guérir (qui serait une obligation de résultat) mais de soigner (obligation de moyens).

- La raison en est que le médecin n’a pas l’entière maîtrise de la prestation éminemment complexe qu’il fournit.

- Rôle actif/passif du créancier

- L’obligation est de moyens lorsque le créancier joue un rôle actif dans l’exécution de l’obligation qui échoit au débiteur

- En revanche, l’obligation est plutôt de résultat, si le créancier n’intervient pas

==>Mise en œuvre de la distinction

Le recours à la technique du faisceau d’indices a conduit la jurisprudence à ventiler les principales obligations selon qu’elles sont de moyens ou de résultat.

L’examen de la jurisprudence révèle néanmoins que cette dichotomie entre les obligations de moyens et les obligations de résultat n’est pas toujours aussi marquée.

Il est, en effet, certaines obligations qui peuvent être à cheval sur les deux catégories, la jurisprudence admettant, parfois, que le débiteur d’une obligation de résultat puisse s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve qu’il n’a commis aucune faute.

Pour ces obligations on parle d’obligations de résultat atténué ou d’obligation de moyens renforcée : c’est selon. Trois variétés d’obligations doivent donc, en réalité, être distinguées.

- Les obligations de résultat

- Au nombre des obligations de résultat on compte notamment :

- L’obligation de payer un prix, laquelle se retrouve dans la plupart des contrats (vente, louage d’ouvrage, bail etc.)

- L’obligation de délivrer la chose en matière de contrat de vente

- L’obligation de fabriquer la chose convenue dans le contrat de louage d’ouvrage

- L’obligation de restituer la chose en matière de contrat de dépôt, de gage ou encore de prêt

- L’obligation de mettre à disposition la chose et d’en assurer la jouissance paisible en matière de contrat de bail

- L’obligation d’acheminer des marchandises ou des personnes en matière de contrat de transport

- L’obligation de sécurité lorsqu’elle est attachée au contrat de transport de personnes (V. en ce sens Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12.307).

- Au nombre des obligations de résultat on compte notamment :

- Les obligations de résultat atténuées ou de moyens renforcées

- Parfois la jurisprudence admet donc que le débiteur d’une obligation de résultat puisse s’exonérer de sa responsabilité.

- Pour ce faire, il devra renverser la présomption de responsabilité en démontrant qu’il a exécuté son obligation sans commettre de faute.

- Tel est le cas pour :

- L’obligation de conservation de la chose en matière de contrat de dépôt

- L’obligation qui pèse sur le preneur en matière de louage d’immeuble qui, en application de l’article 1732 du Code civil, « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».

- L’obligation de réparation qui échoit au garagiste et plus généralement à tout professionnel qui fournit une prestation de réparation de biens (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 2 févr. 1994, n°91-18764).

- L’obligation qui échoit sur le transporteur, en matière de transport maritime, qui « est responsable de la mort ou des blessures des voyageurs causées par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf preuve, à sa charge, que l’accident n’est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés » (art. L. 5421-4 du code des transports)

- L’obligation de conseil que la jurisprudence appréhende parfois en matière de contrats informatiques comme une obligation de moyen renforcée.

- Les obligations de moyens

- À l’analyse les obligations de moyens sont surtout présentes, soit dans les contrats qui portent sur la fourniture de prestations intellectuelles, soit lorsque le résultat convenu entre les parties est soumis à un certain aléa

- Aussi, au nombre des obligations de moyens figurent :

- L’obligation qui pèse sur le médecin de soigner son patient, qui donc n’a nullement l’obligation de guérir (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 4 janv. 2005, n°03-13.579).

- Par exception, l’obligation qui échoit au médecin est de résultat lorsqu’il vend à son patient du matériel médical qui est légitimement en droit d’attendre que ce matériel fonctionne (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 23 nov. 2004, n°03-12.146).

- Il en va de même s’agissant de l’obligation d’information qui pèse sur le médecin, la preuve de l’exécution de cette obligation étant à sa charge et pouvant se faire par tous moyens.

- L’obligation qui pèse sur la partie qui fournit une prestation intellectuelle, tel que l’expert, l’avocat (réserve faite de la rédaction des actes), l’enseignant,

- L’obligation qui pèse sur le mandataire qui, en application de l’article 1992 du Code civil « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »

- L’obligation de surveillance qui pèse sur les structures qui accueillent des enfants ou des majeurs protégés (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 11 mars 1997, n°95-12.891).

- L’obligation qui pèse sur le médecin de soigner son patient, qui donc n’a nullement l’obligation de guérir (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 4 janv. 2005, n°03-13.579).

==>Sort de la distinction après la réforme du droit des obligations

La lecture de l’ordonnance du 10 février 2016 révèle que la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat n’a pas été reprise par le législateur, à tout le moins formellement.

Est-ce à dire que cette distinction a été abandonnée, de sorte qu’il n’a désormais plus lieu d’envisager la responsabilité du débiteur selon que le manquement contractuel porte sur une obligation de résultat ou de moyens ?

Pour la doctrine rien n’est joué. Il n’est, en effet, pas à exclure que la Cour de cassation maintienne la distinction en s’appuyant sur les nouveaux articles 1231-1 et 1197 du Code civil, lesquels reprennent respectivement les anciens articles 1147 et 1137.

Pour s’en convaincre il suffit de les comparer :

- S’agissant des articles 1231-1 et 1147

- L’ancien article 1147 prévoyait que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

- Le nouvel article 1231-1 prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»

- S’agissant des articles 1197 et 1137

- L’ancien article 1137 prévoyait que « l’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables ».

- Le nouvel article 1197 prévoit que « l’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable. »

Une analyse rapide de ces dispositions révèle que, au fond, la contradiction qui existait entre les anciens articles 1137 et 1147 a survécu à la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 et la loi de ratification du 21 avril 2018, de sorte qu’il y a tout lieu de penser que la Cour de cassation ne manquera pas de se saisir de ce constat pour confirmer la jurisprudence antérieure.

-

François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Droit civil : les obligations, Dalloz, 2009, coll. « Précis », n°54, p. 64