« Ce qu’est le droit, c’est ce que nous croyons être le droit »

Emmanuel Lévy

Il est un principe en droit français, c’est celui de la réparation intégrale du dommage corporel[1]. Des études comparatives des droits nationaux ont du reste montré que la réparation était intégrale dans l’Europe toute entière[2]. Ce n’est pas à dire toutefois que ce principe d’application générale n’est pas assorti de dérogations. En France, par exemple, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas indemnisée complètement. La loi plafonne les revenus de remplacement et énumère limitativement les chefs de préjudices indemnisables[3]. La restitutio in integrum du dommage corporel suppose donc, d’une part, que tous les préjudices qui résultent de l’atteinte à l’intégrité physique soient pris en considération et, d’autre part, que chacun d’entre eux soit indemnisé.

Pour ce faire, il a d’abord fallu mettre un terme à une pratique qui consistait à allouer à la victime une indemnité « toutes causes de préjudices confondus ». Il s’est agi ensuite de normaliser les pratiques : les tiers payeurs, les assureurs, les fonds d’indemnisation et de garantie recourant à des nomenclatures des chefs de préjudices corporels distinctes. Saisi d’une terminologie parfois fantaisiste, le juge était alors contraint de rechercher la substance véritable du préjudice allégué…avec le risque d’erreur d’appréciation et de flottement notionnel qu’on imagine. Depuis lors, une liste non limitative des postes de préjudices corporels s’est spontanément imposée à tout un chacun. C’est désormais l’assentiment général.

De fait, la nomenclature dite Dintilhac est pratiquée par tous les experts en réparation du dommage corporel (médecins-conseils, assureurs, experts judiciaires, avocats, fonds d’indemnisation et de garantie, juges administratifs et judiciaires). Et pour accuser un peu plus cette normalisation, et taire les quelques discussions qu’elle prête encore à la marge, il est proposé d’ajouter un article 1269 nouveau au Code civil, qui disposerait : « Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d’un dommage corporel sont déterminés, poste par poste, suivant une nomenclature non limitative des postes de préjudices fixée par décret en Conseil d’État. »[4] En bref, et c’est l’important, toutes les personnes concernées par la réparation du dommage corporel sont à présent guidées dans leur office respectif par un inventaire qui comporte (pour l’heure) quelques 29 postes de préjudices. Ceci étant, pour qu’il y ait réparation intégrale, il faut encore que l’indemnisation accordée soit égale au préjudice subi. C’est que l’étendue de la réparation est gouvernée par un principe d’équivalence entre la réparation et le dommage. Or, cela est pour ainsi dire infaisable particulièrement lorsque la victime est le siège d’une atteinte à son intégrité physique.

Par hypothèse, et relativement à toute une série de chefs de préjudices corporels, il n’est pas possible d’accorder une réparation intégrale au sens mathématique du terme. Mis à part les quelques chefs de préjudices patrimoniaux actuels, subis avant que le débiteur des dommages et intérêts compensatoires ne soit désigné (au terme d’une transaction ou d’un procès), et sous réserve que la victime établisse leur étendue exacte (ex. : dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels), aucun autre chef de préjudice corporel ne peut donner lieu à une réparation intégrale à proprement parler. Il ne peut s’agir au mieux que d’une réparation approximative. C’est typiquement le cas de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle ou encore du préjudice scolaire universitaire ou de formation. Dans ces trois cas de figure, il est franchement conjectural de savoir avec précision quelle aurait été la situation de la victime si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ceci étant, on a justement écrit qu’il n’était pas saugrenu de « formuler des hypothèses concernant l’avenir »[5]. L’évaluation de la réparation ne se fait certes plus sur la base d’un calcul arithmétique, mais sur la base d’une estimation[6]. Ce n’est pas à dire qu’elle serait dénuée de toute considération objective. Bien au contraire. Concrètement, les dommages et intérêts sont liquidés au terme d’un raisonnement de type probabiliste. Quant à soutenir qu’il y aurait, dans le cas particulier, violation du principe de réparation intégrale, on aura garde de se souvenir que « le propre de la responsabilité, dit la Cour de cassation, est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage (et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu) »[7]. Au fond, une réparation à peu près équivalente au préjudice subi reste, en droit, une réparation intégrale. C’est dire que « le droit n’a pas la rigueur des mathématiques » (F. Leduc). Mais s’agissant en revanche des chefs de préjudices extrapatrimoniaux, qui indemnisent nécessairement une souffrance endurée, il n’y a aucune espèce d’équivalent envisageable. Aussi bien « les avantages de simplicité et d’objectivité dont le principe (sous étude) peut se réclamer (…) disparaissent totalement »[8]. Et dans la mesure où l’évaluation de la réparation des préjudices non économiques est nécessairement arbitraire, on ne saurait garantir aux victimes une égalité de traitement.

Au terme de ces quelques considérations liminaires, une conclusion intermédiaire peut être proposée. À la question : la réparation intégrale a-t-elle une signification appliquée au dommage corporel, la réponse est ambivalente, à tout le moins en théorie. Certainement, peut-on répondre, toutes les fois qu’il s’agit d’indemniser un chef de préjudice patrimonial. Certainement pas, en revanche, à chaque fois qu’il s’agit de compenser un chef de préjudice extrapatrimonial[9]. En disant cela, il est signifié que la réparation in integrum a en principe un sens et que c’est par exception qu’elle le perd. À la réflexion, et réserve faite des quelques chefs de préjudices patrimoniaux actuels, il se pourrait qu’elle n’en ait en définitive aucun, et ce quelle que soit la nature du préjudice subi. L’hypothèse de travail est que la réparation intégrale du dommage corporel oscille pratiquement entre illusoire (à tort) et illusion (à raison).

À l’expérience, le droit vivant de la réparation du dommage corporel est perfectible, à telle enseigne qu’une fois le processus d’évaluation du dommage corporel arrivé à son terme, si tant est qu’on le puisse toujours, la réparation du dommage corporel ne saurait jamais être à proprement parler intégrale. Autrement dit, et c’est ce qui sera soutenu en premier lieu, la réparation intégrale est illusoire (I). Ce pourrait-il qu’il en soit autrement ? Possiblement pas. Sur cette pente, il sera défendu en second lieu que la réparation intégrale est une illusion (II).

I.- L’illusoire réparation intégrale du dommage corporel

La réparation intégrale du dommage corporel est illusoire pour au moins deux séries de raisons. D’une part, la preuve du dommage corporel est diabolique (A). D’autre part, l’évaluation du dommage corporel est redoutable (B).

A.- La preuve diabolique du dommage corporel

La preuve du dommage corporel est diabolique tant en médecine (1) qu’en droit (2).

1.- Preuve du dommage corporel et médecine

Le système français légal de la preuve ne souffre pas la discussion : la victime doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (C. proc. civ., art. 9). Et le Code de procédure civile d’exiger plus précisément que l’intéressée remette sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission (art. 275). Rapporter la preuve du dommage corporel n’est pas ce qui est le plus compliqué. Prouver en revanche que l’atteinte n’est pas un malheur qu’on ne saurait imputer à qui que ce soit ou, pour le dire autrement, démontrer que la victime n’est pas l’entité sacrificielle d’une catastrophe anonyme, c’est là bien plus difficile. C’est qu’il importe au demandeur d’attester qu’il a consommé les soins et/ou les produits de santé incriminés.

Le Code de santé publique dit utilement que « toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quel que titre que soit, par des professionnels et établissements de santé (…) » (C. santé publ., art. L. 1111-7). Si la victime n’est pas en mesure de présenter son dossier médical ou son dossier pharmaceutique au soutien de son action en réparation, elle peut toujours prier celui ou celle qui détient les informations la concernant de les lui communiquer.

À l’expérience, le dispositif n’est pas satisfaisant. D’abord, il s’agirait que lesdites informations n’aient pas été détruites. Or, le dossier médical du patient n’est conservé que vingt années durant (C. santé publ. art. R. 1112-7). Ensuite, il s’agirait que le détenteur accède à la demande du patient. Or, la rétention est tentante pour prévenir une éventuelle mise en cause[10]. Elle n’est du reste pas sanctionnée par le Code de la santé publique. Et le demandeur d’être alors contraint de saisir, selon le cas de figure, qui la Commission d’accès aux documents administratifs, qui le conseil départemental de l’ordre des médecins, qui la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. En conséquence, la perspective d’une réparation intégrale pourrait être notablement améliorée en assurant à tout un chacun un accès inconditionnel à ses données de santé. Ce n’est pas à dire toutefois qu’il n’existe aucun dispositif approchant. Simplement, le dossier médical partagé (créé auprès d’un hébergeur de données de santé à caractère personnel et placé sous la responsabilité de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. C. santé publ., art. L. 1111-14) n’a pas encore l’ampleur escomptée[11].

Au reste, quand bien même la victime serait-elle en capacité de produire in extenso son dossier médical, le fardeau de la preuve ne s’en trouverait pas nécessairement allégé. Il s’agirait encore que l’examen médical soit probant. Or, il faut bien voir que de nombreux examens médicaux sont invariablement opérateurs-dépendants. C’est typiquement le cas de l’imagerie médicale et de l’échographie en particulier. Si le praticien n’est pas au fait des données acquises de la science et de la technique, l’examen ne sera possiblement d’aucun secours. Le développement professionnel continu des professionnels de santé est en l’occurrence une préoccupation de premier plan (C. santé publ., art. L. 4021-1) : c’est qu’on ne trouve que ce que l’on cherche ; et qu’on ne cherche que ce que l’on connaît[12].

De surcroît, quelques autres examens ont une valeur probatoire remarquable, seulement le Code de déontologie médicale déclare que le médecin doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins[13]. Et, au risque de se mettre en délicatesse avec ses obligations, le professionnel de santé peut être des plus hésitants à l’idée de prescrire un examen certainement probant mais par trop invasif et/ou possiblement mortifère[14].

La preuve du dommage corporel n’est pas qu’affaire de médecine et de science. C’est aussi affaire de droit et d’art.

2.- Preuve du dommage corporel et droit

Il importe que la victime puisse utilement défendre sa cause. La preuve du dommage corporel ne souffre pas l’amateurisme (quand bien même serait-il éclairé). C’est dire que l’intéressée doit être, en tout état de cause, représentée. À quoi bon soutenir que la réparation allouée est intégrale s’il s’avère que la médiocrité des dommages et intérêts alloués (voire selon le cas de figure arrachés au débiteur) interdit concrètement le rétablissement de la victime. Les juristes savent qu’il importe de prendre attache avec des femmes et hommes de l’art, en l’occurrence des avocats-conseils spécialisés en droit du dommage corporel tandis que les profanes ignorent possiblement tout. De salutaires associations pallient certes, peu ou prou, l’absence d’information des victimes. Il reste que, à hauteur de principe, ces dernières gagneraient à être autrement mieux avisées. À l’expérience, les mentions de spécialisation des avocats-conseils sont mal connues[15]. Et, quand bien même le seraient-elles, il importerait encore que la victime sache que les règles qui gouvernent la réparation du mal dont elle est atteinte sont rangées sous la bannière « droit du dommage corporel ».

C’est que les mots du droit forment un écran linguistique pour qui n’a pas été initié à ce système de signes[16]. Par hypothèse, la victime n’est pas qualifiée pour formuler justement son besoin de droit. Pour peu qu’elle ne soit autorisée à ne l’exprimer que par écrit, comme c’est précisément le cas des victimes du Benfluorex (Médiator) qui ne sont indemnisées que sur la foi des pièces médicales produites – i.e. sans qu’elles n’aient été interrogées en personne par les experts[17] –, la barrière logomachique peut s’avérer plus grande encore. Or, c’est d’autant plus fâcheux dans le cas particulier que la matière est faite de mille et une chausse-trappes.

Le caractère redoutable de l’évaluation du dommage corporel l’atteste.

B.- L’évaluation redoutable du dommage corporel

L’évaluation du dommage corporel est redoutable pour deux séries de raison au moins qui tiennent, d’une part, aux experts désignés (1) et, d’autre part, aux outils employés (2).

1.- Évaluation et experts

L’évaluation par l’expert du dommage corporel est la clé de voûte de tout le dispositif. L’expertise est censée permettre à la personne chargée de prendre une décision (le régleur ou le juge) de le faire en toute connaissance de cause. En vérité, c’est un exercice « particulièrement difficile et périlleux tant pour l’expert, qui est le plus souvent tenté de se substituer au juge, que pour celui-ci, qui doit s’appuyer sur une expertise sans lui abandonner la décision »[18]. Les processualistes considèrent justement que « le technicien construit les faits en les nommant et opère ainsi une véritable pré-qualification des faits »[19]. En conséquence, il importe que la compétence du médecin expert soit agréée.

Or, il est remarquable de souligner que la qualité du technicien est acquise sur la foi d’une simple inscription sur une liste d’experts dressée, qui par une cour d’appel, qui par le bureau de la Cour de cassation. Autrement dit, la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires n’exige pas que les intéressés justifient d’une compétence accusée dans leur domaine de spécialité en général ni dans l’évaluation du dommage corporel en particulier. La saisine a priori du conseil départemental de l’ordre des médecins n’a aucune espèce d’incidence de ce point de vue. L’incompétence technique tant en médecine qu’en droit sourdre.

La loi exhorte pourtant le médecin expert à se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées lui sont étrangères[20] ou bien à recueillir des informations auprès d’un tiers sapiteur qu’il s’adjoint[21]. À l’expérience, il n’en va malheureusement pas toujours ainsi[22]. Pour peu, de surcroît, que la victime n’ait pas su s’agréger les compétences d’un avocat-conseil particulièrement avisé, la réparation ne sera vraisemblablement intégrale, peu importe la nature des chefs de préjudices soufferts, que parce que le droit aura habilité une autorité à dire qu’il en est ainsi.

La victime, le droit et la justice gagneraient à garantir que les personnes, à savoir tant les médecins que les juristes, sont assurément les mieux inspirées en réparation du dommage corporel. C’est qu’il faut bien voir encore que les outils de l’évaluation dudit dommage sont d’un maniement fort délicat.

2.- Évaluation et outils

De prime abord, l’évaluation médicale du dommage corporel est une question qui paraît étrangère aux préoccupations du juriste et ne semble intéresser que le médecin-expert. Après tout, c’est de description médicale et technique du dommage corporel dont il s’agit. En vérité, et les praticiens du dommage corporel le savent bien, l’expertise médicale est déterminante, car elle a pour objet de décrire la réalité de l’atteinte dont la victime est le siège. C’est, pour le dire autrement, l’alpha et l’omega de la réparation intégrale du dommage corporel. Il faut bien voir que la détermination des chefs de préjudices subis et l’évaluation monétaire de la créance de réparation sont invariablement liées à la réalité médico-légale décrite par le médecin-expert. L’ennuyant, c’est qu’il n’existe pour l’heure aucun instrument unique d’évaluation des incapacités mais bien plutôt toute une série.

L’hétérogénéité des méthodes d’évaluation est telle qu’il est douteux qu’on puisse valablement employer le singulier pour désigner la compensation des différents chefs de préjudices corporels. Le pluriel sied mieux dans le cas particulier. C’est bien plutôt des réparations intégrales dont il devrait être question. Pour preuve : les mesures de l’atteinte à l’intégrité physique – ou la quantification de l’atteinte aux fonctions de l’organisme – des sujets varient d’un barème médico-légal à l’autre et d’un médecin-expert à un autre. On accordera certes que l’évaluation barémique n’est pas une science exacte[23]. Ce n’est pas à dire qu’on ne puisse améliorer l’existant.

De lege ferenda, il s’agirait que le déficit fonctionnel soit mesuré selon un barème médical unique, indicatif, dont les modalités d’élaboration, de révision et de publication seraient déterminées par voie réglementaire. C’est très exactement la lettre de l’article 1270 du projet de réforme de la responsabilité civile. Il faut s’en féliciter. Le barème n’est pas qu’un vulgaire instrument de mesure. Il a ceci de commode qu’il participe à objectiver l’évaluation. Aussi vertueux que soit le médecin-expert – et la souscription par l’intéressé d’une déclaration d’indépendance peut au passage fortifier ses résolutions[24] -, il peut être aveuglé par ses convictions ou plus volontiers trompé par ses (mé)connaissances[25]. Le barème fait alors office de directives d’interprétation des doléances exprimées par la victime. Couplé nécessairement avec une nomenclature (non limitative) des postes de préjudices, il participe à normaliser la réparation du dommage corporel et à assurer une égalité de traitement.

De lege lata, et en tout état de cause, il importe que le médecin-expert motive son évaluation et ne se contente pas d’une application mécanique ou systématique du barème pris pour référence. Et, dans un ordre d’idées approchantes, l’avocat-conseil ne saurait se satisfaire de l’emploi d’une quelconque formule mathématique. Ni le médecin ni le juriste ne sont des géomètres condamnés par le droit de la réparation intégrale du dommage corporel à l’application servile d’un quelconque théorème[26]. Tout n’est certainement pas arrangé par le nombre (Pythagore). Quant au monde, il ne saurait être mathématique (Villani) [27]. L’incapacité fonctionnelle de la victime est une chose. Ses répercussions sur sa vie de tous les jours en sont une autre. « Il importe encore de prendre en compte l’intensité avec laquelle cette incapacité a pu et peut encore affecter les conditions d’existence de la victime directe, en lui faisant perdre sa qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante, en la séparant de son environnement familial et amical, en l’empêchant de se livrer à ses activités sportives ou de loisirs, à une activité sexuelle, en l’affublant de cicatrices, en la faisant souffrir physiquement et psychiquement, ou bien encore en lui retirant tout espoir de réaliser un projet de vie familiale « normal »[28]. Dans la mesure où les contenus respectifs du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent mélangent tout à la fois un aspect fonctionnel objectif (l’atteinte à l’intégrité du corps humain, une incapacité fonctionnelle) et un aspect situationnel subjectif (les incidences de cette atteinte, de cette incapacité sur la vie de celui qui la subie), l’assistance de l’homme ou de la femme de l’art est déterminante.

La mesure des déficits physiologiques ne doit pas être laissée à la seule appréciation du médecin-expert. Le ministère d’un avocat-conseil, spécialement formé à cet effet, devrait être rendu obligatoire peu important le caractère amiable de la procédure[29]. C’est des conditions du rétablissement de la victime dont il s’agit. Autrement dit, c’est (pour ainsi dire exclusivement) d’argent. Pour ce faire, il importe que l’avocat-conseil ait à l’esprit la représentation monétaire de l’évaluation médicale du dommage corporel et qu’il partage son savoir avec son contradicteur légitime. Grader une souffrance endurée 2 ou 3 sur une échelle graduée de 1 (souffrances très légères) à 7 (souffrances très importantes), pour ne prendre qu’un exemple, peut donner l’impression à celui qui ne sait pas que ce sont là des bavardages. Or, en application du référentiel de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, la maigre indemnité va tout de même en moyenne du simple au double.

Porter la contradiction a maxima, c’est au fond rendre moins illusoire la réparation intégrale du dommage corporel. Est-ce à dire que, ce faisant, ladite réparation pourrait ne plus être une illusion ? Peut-être, mais c’est une espérance qu’il n’est pas souhaitable d’entretenir.

II.- L’illusion de la réparation intégrale du dommage corporel

La réparation intégrale du dommage corporel est une illusion. Pour le dire autrement, le principe de l’équivalence entre la réparation et le dommage est une croyance qui structure la perception des personnes intéressées au nombre desquelles on compte, au premier chef, les victimes.

À l’analyse, la croyance dans le caractère intégral de la réparation est aussi nécessaire (A) que suffisante (B).

A.- Une croyance nécessaire dans la réparation intégrale

La croyance est « une adhésion de l’esprit qui, sans être entièrement rationnelle, exclut le doute et comporte une part de conviction personnelle, de persuasion intime ». Aussi bien la croyance dans le caractère intégral de la réparation allouée est-elle des plus nécessaires dans le cas particulier tant pour la victime (1) que pour tout un chacun (2).

1.- La croyance nécessaire de la victime

La croyance de la victime dans le caractère intégral de la réparation qui lui est allouée est nécessaire. Elle participe d’une philosophie de la résignation, qui ne dit pas son nom. Pour cause : jamais la victime atteinte dans son intégrité physique ne sera complètement replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Le dommage corporel étant pour ainsi dire irréversible, l’équivalent accordé sera le plus souvent bien éloigné de l’état antérieur perdu[30]. Par voie de conséquence, sauf à mourir de colère, la victime est nécessairement condamnée à se résigner.

Ce n’est pas à dire pour autant que le principe de réparation intégrale n’est qu’ « un énoncé déclaratif sans réelle portée positive »[31]. D’abord, la croyance chez la victime qu’elle a été intégralement indemnisée et la conviction que ses souffrances ont été endurées peuvent faire possiblement office de cataplasme. Ensuite et surtout la croyance dans le caractère intégral de l’indemnisation allouée s’avère être nécessaire pour tout un chacun.

2.- La croyance nécessaire de tout un chacun

L’observance du principe d’équivalence entre le dommage corporel et la réparation est profitable pour plusieurs raisons. Partant du constat que l’atteinte à l’intégrité corporelle a acquis rang de « summa injuria [mettant] en question la paix sociale »[32], le rétablissement aussi exacte que possible de l’équilibre détruit par le dommage fait figure en quelque sorte de signifiant.

Réparer intégralement le dommage corporel, c’est dire que la justice a été rendue, que les adversaires en conflits ont été séparés, que la société a été apaisée. C’est encore assurer à tout un chacun que le droit s’est appliqué à amoindrir la peine de la victime, qu’il a cherché à indemniser son dommage et toutes ses répercutions. C’est enfin proposer au juge un guide dans sa recherche d’une solution aussi équitable[33] qu’acceptable par tout un chacun. En ce sens un premier président honoraire de la Cour de cassation a pu écrire que « l’office du juge est d’abord de rechercher dans les litiges qui lui sont soumis la solution juste, c’est-à-dire celle qui (…) ne heurte ni sa conscience, ni la conscience collective »[34].

Au fond, « c’est le miracle du droit (en général) que de ne pas se résigner au constat impuissant d’un ineffable (l’irréparable, la douleur), mais de se donner les outils techniques pour tenter d’objectiver et de verbaliser juridiquement toutes les répercutions du dommage dans la vie de la victime »[35]. À l’analyse, le principe de la réparation intégrale du dommage corporel réalise en quelque sorte ce miracle (en particulier).

Croire dans les virtualités potentielles dudit principe est nécessaire. Cela est-il suffisant ?

B.- Une croyance suffisante dans la réparation intégrale

Il a été proposé en doctrine et en jurisprudence de dépasser le principe de la réparation intégrale. Il semblerait qu’il soit plus profitable de révéler que la victime est marquée ad vitam aeternam au fer de l’empreinte indélébile du mal et que son rétablissement ne saurait jamais être complet. La tentation de la vérité est grande (1). On gagnerait pourtant à y résister (2).

1.- La tentation de la vérité

On a écrit au sujet de la faute que « les juristes, pour satisfaire certaines aspirations sans rompre les cadres du droit établi, ont détourné de leur sens les mots ou les institutions, ou créé des fictions. Et quand on vide les mots de leur sens usuel, on n’est pas compris et on n’est plus soi-même maître de sa pensée »[36]. On pourrait écrire la même chose relativement à la notion de réparation intégrale. Pour peu que les dommages et intérêts compensatoires aient pour objet d’effacer entre autres quelques chefs de préjudices extrapatrimoniaux, et la réparation n’aura d’intégrale que le nom. C’est la raison pour laquelle il a été proposé en doctrine de dire une autre vérité, à savoir que la réparation est appropriée[37] ou que la satisfaction est équitable. C’est d’ailleurs dans cette direction de pensée que la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) s’est récemment prononcée.

Aux termes d’un arrêt remarqué du 25 juin 2013[38], la victime d’un dommage moral obtient de la Cour EDH une satisfaction surnuméraire (Conv. EDH, art. 41). Les juges de Strasbourg considèrent en l’espèce que la réparation allouée par la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction du Tribunal de grande instance de Paris n’est pas de nature à effacer complétement les conséquences de la violation dont le requérant a été le siège. En ce sens, un juge écrit qu’une satisfaction équitable doit être octroyée lorsque l’ordre juridique interne n’a pas permis une réparation intégrale (opinion séparée concordante). L’ennui, c’est que l’article 706-3 du Code de procédure pénale dit très précisément que la réparation allouée est intégrale[39]. En bref, la Cour européenne suggère qu’il n’est pas juste d’affirmer que la réparation d’un chef de préjudice extrapatrimonial est intégrale ni utile de faire croire au complet rétablissement de la victime.

Est-ce à dire qu’on gagnerait à employer une formule moins définitive et illusoire, qui décrirait manifestement mieux le réel ? À la réflexion, rien n’est mois sûr. La notion de réparation intégrale dit bien plus qu’il n’y paraît. Aussi bien doit-on résister à la tentation.

2.- La résistance à la tentation

On a écrit que « le droit n’est pas une simple technique juridique réglant les conflits de la vie ; il est une marche vers ce qui le dépasse : un chemin qui mène aux valeurs fondamentales de l’être (…), un chemin qui mène à la vérité et l’identité profonde de l’homme »[40]. La réparation intégrale du dommage corporel est faite du même bois. On a très justement dit que ce n’est pas parce que l’on sait qu’il n’est pas possible d’offrir à la victime de graves lésions corporelles d’effacer purement et simplement son dommage qu’il ne faut pas, avec lucidité mais détermination, essayer sans relâche d’approcher cet objectif, si ce n’est l’atteindre »[41].

L’objectif est très certainement la complétude de la réparation. Mais c’est aussi une dette de réparation justement calculée sans léser le responsable. La notion de réparation intégrale du dommage corporel est certainement des plus fécondes. Simplement, pour la pratiquer plus justement, il importerait de corriger ici et là quelques unes des règles applicables. C’est qu’« à défaut de droit idéalement juste, du moins faut-il que le droit imparfait dont on dispose soit le même pour tous »[42].

Dans la mesure où il n’est pas de tradition de hiérarchiser les intérêts protégés en général ni les chefs de préjudices corporels en particulier, qui sont tous placés sur un même plan, le droit gagnerait à discipliner le pouvoir d’appréciation du juge relativement à la liquidation des chefs de préjudices extrapatrimoniaux. Concrètement, un référentiel indicatif, à la manière des barèmes indicatifs d’évaluation médico-légale, pourrait se révéler fructueux. Le procédé est bien connu[43]. Le projet de réforme de la responsabilité civile l’emploie du reste[44]. Il s’agit que le quantum de l’indemnisation des chefs de préjudices extrapatrimoniaux ne soit pas discrétionnairement défini par le juge, mais bien plutôt fixé en contemplation de ce qui est ordinairement alloué. Et la loi de réserver au juge la liberté de minorer ou, au contraire, de majorer le montant des dommages et intérêts toutes les fois que les faits de l’espèce le justifient pour peu que la motivation soit spécialement motivée.

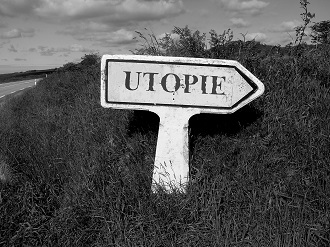

Pour conclure, il faut bien voir que la réparation intégrale a encore quelques autres vertus que celles qui viennent d’être présentés. C’est entre autres un discriminant. La notion sert à sérier les régimes d’indemnisation selon qu’ils allouent une réparation forfaitaire ou bien plutôt qu’ils accordent une réparation intégrale. Ce faisant, elle propose un autre « chemin » au législateur et au juge. Le président Dintilhac a eu l’occasion de dire que le principe de la réparation intégrale du dommage corporel était une « utopie constructive ». [45] Se pourrait-il en définitive qu’elle n’ait jamais été rien d’autres ? Nombreuses sont les victimes qui ne recouvreront jamais plus leur pleine capacité. Le droit l’a toujours su. Il en porte distinctement la marque : « le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ».

J.B.

[1] Principe général tant du droit civil que du droit administratif de la responsabilité (CE, sect., 19 mars 1971, Mergui : Rec. CE 1971, p. 235, concl. Rougevin-Baville ; AJDA 1971, p. 274, chron. Labetoulle et Caranes ; RDP 1972, p. 234, note Waline). V. aussi Ch. Cormier, Le préjudice en droit administratif français, préf. D. Truchet, Bibl. dr. public, tome 228, L.G.DJ., 2002, pp. 369 et s.

[2] La réparation intégrale en Europe. Études comparatives des droits nationaux (F. Leduc et Ph. Pierre dir.), Larcier, 2012. Voy. aussi D. Gardner, « L’indemnisation du préjudice corporel dans les juridictions de tradition civiliste (rapport général) » in L’indemnisation, Travaux de l’Association Henri Capitant, journées québecoises, 2004, Société de législation comparée, 2008, p. 481. Voy. égal. en ce sens, Ch. Coutant-Lapalus, Le principe de la réparation intégrale en droit privé, préf. F. Pollaud-Dulian, PUAM, 2002, nos 152 et s.

[3] C. sécu. soc., art. L. 431-1 et s. Il en va ainsi depuis la loi du 9 avr. 1898 concernant les responsabilités dans les accidents du travail.

[4] Projet de réforme de la responsabilité civile, mars 2017 :

http://www.textes.justice.gouv.fr/publication/projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf

[5] G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, 3ème éd., LGDJ, p. 257, n° 104.

[6] F. Leduc, Juris-cl. civil 201, « Régime de la réparation », nos 59-66.

[7] Cass. 2ème civ., 28 oct. 1954 : JCP G 1955, II, 8765, note R. Savatier.

[8] G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 58.

[9] Voy. égal. en ce sens, J. Flour, J.-L. Aubert et É. Savaux, Les obligations, le fait juridique, 14ème éd., A. Colin, 2011, n° 388.

[10] Voy. en ce sens « Expertise des pathologies liées au Benfluorex (Médiator) : bilan à mi-parcours du collège d’experts chargé de se prononcer sur les responsabilités, Archives des maladies du cœur et des vaisseaux, Revue de la Société française de cardiologie », déc. 2015, p. 23, spéc. p. 24.

[11] L’article 5 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 rel. à l’assurance maladie avait accordé à tout un chacun la faculté de constituer en ligne un dossier médical personnel (art. L. 161-36-1 C. sécu. soc.). Un site Internet dédié avait été crée dans la foulée par le Gouvernement (www. dmp.gouv.fr). Mais, faute de parvenir à généraliser sa pratique, le législateur a fait machine arrière. Le dispositif a été abrogé. Le choix a été fait de le remplacer par le Dossier médical partagé (loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, art. 94. Décret n° 2016-914 du 4 juill. 2016 rel. au dossier médical partagé codifié aux articles R. 1111-26 et s. nouv. C. santé publ.). Le site Internet porte encore la marque de ces tergiversations.

[12] Libre interprétation du paradoxe de Ménon (Platon).

[13] C. santé publ., art. R. 4127-8, al. 2. V. égal. art. L. 1110-5 C. santé publ. et L. 162-2-1 C. sécu. soc. : « Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d’observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins. »

[14] C’est typiquement le cas de l’échographie d’effort, de l’échographie trans-thoracique ou du cathétérisme droit d’effort. V. en ce sens, « Expertise des pathologies liées au Benfluorex : bilan à mi-parcours du collège d’experts chargé de se prononcer sur les responsabilités », op. cit., p. 29.

[15] Voy. égal. en ce sens, A. Lienhard, « Réparation intégrale des préjudices en cas de dommage corporel : la nécessité d’un nouvel équilibre indemnitaire », D. 2006.2485, n° 12. À noter encore que les avocats spécialisés ne sont pas des plus nombreux.

[16] V. not. G. Cornu, Linguistique juridique, 3ème éd., Montchrestien, 2005.

[17] C. santé publ., art. L. 1142-24-2.

[18] G. Mor, Évaluation du préjudice corporel, 2ème éd., Delmas, 2014, n° 111.11. À noter toutefois que l’expertise pratiquée à la demande d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou à celle de la caisse s’impose en principe erga omnes (i.e. requérant, caisse, juge). V. en ce sens : C. proc. civ., art. 246 ensemble C. sécu. soc., art. L. 141-2 ; Cass. soc., 20 janv. 1994, n° 91-14-.984. Les mots font sens ; on dit en pratique que l’expertise a une « force irréfragable » (V. not. Cass. soc., 20 janv. 1994, n° 91-17.282). Il en va différemment en droit des accidents du travail agricoles. Le régime de l’expertise médicale étant celui qui est défini au Code de procédure civile, il ne s’impose pas aux parties et à la juridiction (C. sécu. soc., art. R. 142-39 ; Cass. 2ème civ., 29 juin 2004, n° 02-20.905).

[19] L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 9ème éd., Litec, 2016.

[20] C. santé publ., art. R. 4127-106 (in Exercice de la médecine d’expertise – Déontologie médicale) ensemble C. proc. civ., art. 267, al. 2.

[21] C. proc. civ., art. 264.

[22] Voy. égal. en ce sens G. Mor, Évaluation du préjudice corporel, op. cit., n° 111.15. M. le Roy, J.-D. le Roy et B. Bibal, L’évaluation du préjudice corporel, 20ème éd., Lexisnexis 2015, p. 48.

[23] Voy. égal. en ce sens, Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, 7ème éd., Dalloz, 2012, n° 103, p. 119.

[24] Commission de réflexion sur l’expertise judiciaire, rapport pour 2011. Modèle de « déclaration d’acceptation et déclaration d’impartialité et d’indépendance ». www.justice.gouv.fr/art_pix/rapp_com_reflextion_expertise.pdf

[25] Pendant que quelques autres experts sont mus par quelques autres intérêts…V. en ce sens un rapport de la Cour des comptes, rédigé à la demande de la commission des affaires sociales du Sénat : La prévention des conflits d’intérêts en matière d’expertise sanitaire, mars 2016.

[26] La formule dite de Gabrielli est pratiquée lorsque le fait générateur dommageable a aggravé une incapacité fonctionnelle documentée. Dans la mesure où le défendeur n’est responsable que parce que et dans la mesure où il a causé le dommage, on ne peut valablement le condamner qu’à compenser les chefs de préjudices qui lui sont exclusivement imputables (à tout le moins en principe). Il s’agit concrètement de tenir compte de la capacité initiale réduite (c1) et de la capacité restante (C2). Soit (c1)-c2)/c1. La critique vaut également pour l’indice de Karnofsky ou la règle de Balthazar.

[27] A. Supiot, La gouvernance par les nombres, Cours au Collège de France (2012-14), Fayard, 2015, p. 104.

[28] A. Guégan, « La distinction préjudices temporaires et permanents : l’exemple du déficit fonctionnel in Autour de la nomenclature Dintilhac », Gaz. pal. déc. 2014.

[29] C’est une proposition qui a été faite en son temps par le groupe de travail du Conseil national d’aide aux victimes (Ministère de la justice, 2002). C’est une proposition qui se heurte pour l’instant à la question de la rémunération des diligences de l’avocat.

[30] J. Flour, J.-L. Aubert et É. Savaux, Les obligations, 2.- Le fait juridique, op. cit., n° 387, p. 502.

[31] Voy. sur ce point, J.-B. Prévost, « Aspects philosophiques de la réparation intégrale », Gaz. pal. avr. 2010, n° 100, p. 7.

[32] G. Ripert, Le régime démocratique et le droit civil moderne, 2ème éd., L.G.D.J., 1948, p. 476. Voy. plus généralement J. Bourdoiseau, L’influence perturbatrice du dommage corporel en droit des obligations, préf. F. Leduc, Bibl. dr. pr., tome 513, L.G.D.J., 2008, nos 248 et s.

[33] R. Libchaber, L’ordre juridique et le discours du droit. Essai sur les limites de la connaissance du droit, LGDJ, 2013, n° 173. Voy. égal. Perelman, Logique juridique, nouvelle rhétorique, Dalloz, 1976, p. 172 : « Le droit a pour objet la réalisation dans les sociétés humaines d’un ordre aussi équitable que possible ».

[34] G. Canivet, « La méthode jurisprudentielle à l’épreuve du juste et de l’injuste » in De l’injuste au juste (M.-A. Frison-Roche dir.), Dalloz, 1997, p. 101.

[35] J.-B. Prévost, « Aspects philosophiques de la réparation intégrale », op. cit.

[36] P. Esmein, « La faute et sa place dans la responsabilité civile », RTD civ. 1949, p. 481, spéc. n° 1. Voy. égal. Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 8ème éd., Defrénois, 2016, nos 53, 54.

[37] Ph. le Tourneau e.a., Droit de la responsabilité et des contrats, 10ème éd., Dalloz-Action, 2014-15.

[38] Cour EDH, 25 juin 2013, req. 30812/7, Aff. Trévalec c./ Belgique. Analyse critique O. Sabard, « Le principe de la réparation intégrale menacée par la satisfaction équitable ! », D. 2013.2139.

[39] Et une opinion séparée dissidente de souligner que la réparation accordée par la CIVI visait précisément à couvrir le préjudice causé au requérant par les faits qui ont conduit la cour à conclure à une violation de l’article 2 de la Convention.

[40] Ph. Malaurie, « Pourquoi une introduction au droit », JCP G. 2016.1189, n° 8.

[41] Ph. Brun, « Le droit en principe : la réparation intégrale en droit du dommage corporel », Lamy Droit civil, n° 110. V. égal. en ce sens, G. Viney, P. Jourdain, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 58, p. 158.

[42] Ph Jestaz, Le droit, 5ème éd., Dalloz, 2007, p. 17.

[43] V. par ex. Rapport sur l’indemnisation du dommage corporel, juin 2003, p. 32. P. Jourdain et G. Viney, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 152 ; S. Porchy-Simon, « La nécessaire réforme du droit du dommage corporel », mél. H. Groutel, Litec 2006, p. 359, spéc. n° 24.

[44] Art. 1271 : [Un décret en Conseil d’État fixe les postes de préjudices extrapatrimoniaux qui peuvent être évalués selon un référentiel indicatif d’indemnisation, dont il détermine les modalités d’élaboration et de publication. Ce référentiel est réévalué régulièrement en fonction de l’évolution de la moyenne des indemnités accordées par les juridictions. À cette fin,] une base de données rassemble, sous le contrôle de l’État et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les décisions définitives rendues par les cours d’appel en matière d’indemnisation du dommage corporel des victimes d’un accident de la circulation.

[45] J.-P. Dintilhac, « La nomenclature et le recours des tiers payeurs in La réparation du dommage corporel », Gaz. Pal. 11-13 février 2007, p. 55.