S’il est des cas où la loi impose une charge sur un fonds pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire, elle autorise également les propriétaires à aménager les rapports de voisinage en établissant des servitudes résultant de leur propre initiative.

L’article 686 du Code civil prévoit en ce sens que « il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble ».

C’est ce que l’on appelle les servitudes du fait de l’homme, car procèdent de l’intervention des seuls propriétaires.

Ces derniers ne disposent toutefois pas d’une liberté absolue. Si, en effet, il est permis d’imposer une charge à un fonds en dehors des servitudes légales, l’article 686 précise que cette faculté s’exerce pourvu « que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. »

Aussi, la constitution de servitudes du fait de l’homme demeure encadrée. Dans un arrêt du 24 mai 2000 la Cour de cassation a, par exemple, jugé qu’une servitude ne pouvait être constituée par « un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété » (Cass. 3e civ. 24 mai 2000, n°97-22255)

Dans un arrêt du 27 juin 2001, elle a encore affirmé « qu’une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui » (Cass. 3e civ. 27 juin 2001, n°98-15216).

Dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à l’ordre public et au droit de propriété, la constitution de servitudes du fait de l’homme est libre.

À l’examen ces servitudes peuvent être établies selon trois modes différents :

- Par titre

- Par prescription

- Par destination du père de famille

I) L’établissement de la servitude du fait de l’homme par titre

L’article 686 du Code civil dispose que « il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. »

L’alinéa 2 du texte précise que « l’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. »

Les propriétaires peuvent ainsi constituer des servitudes par titre, soit par l’accomplissement d’un acte juridique qui a pour effet, soit de créer la charge, soit de reconnaître son existence.

Encore faudra-t-il néanmoins, en cas de litige sur la constitution de la servitude être en mesure de rapporter la preuve du titre.

A) L’établissement du titre

Plusieurs conditions doivent néanmoins être réunies pour que le titre soit créateur de servitude. Ces conditions tiennent :

- Aux parties en présence

- À la nature du titre

- À l’objet du titre

- À la publicité du titre

- Les parties

Parce que la constitution d’une servitude est un acte de disposition, seul le propriétaire peut établir le titre.

Plus précisément, la constitution d’une servitude suppose d’être investi de la capacité d’accomplir des actes de disposition sur le fonds.

Or cet acte de disposition ne pourra être réalisé que par celui qui est titulaire de l’abusus, soit du droit d’aliéné le fonds.

Fort de ce constat, plusieurs situations interrogent sur la capacité de certaines personnes à constituer une servitude, car ne disposant que d’une capacité juridique limitée.

a) Les majeurs protégés

Les majeurs protégés se caractérisent par leur capacité juridique qui est limitée. Son étendue varie selon le régime de protection dont la personne bénéficie.

Car un majeur peut faire l’objet de plusieurs mesures de protection : la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle et le mandat de protection future.

==> La personne sous sauvegarde de justice

- Principe

- La personne sous sauvegarde de justice conserve sa pleine de capacité juridique ( 435, al. 1erC. civ.)

- Il en résulte qu’elle est, par principe, autorisée à constituer une servitude sur le fonds dont elle est propriétaire

- Exception

- La personne sous sauvegarde de justice ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné (art. 435 C. civ.).

- Lorsque la constitution d’une servitude relève des actes pour lesquels le juge a exigé une représentation, la personne sous sauvegarde de justice ne pourra donc pas accomplir l’acte seule

- Elle devra se faire représenter par le mandataire désigné dans la décision rendue

==> La personne sous curatelle

Les personnes sous curatelles ne peuvent, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

Afin de déterminer quels sont les actes que le majeur sous curatelle peut accomplir seul et ceux qui requièrent la présence de son protecteur, il y a lieu de se reporter à l’article 505 du Code civil qui prévoit que « le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. »

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par acte de disposition.

Pour le déterminer, il convient de se reporter au décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 qui définit les actes de disposition comme « les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. »

Ces types d’actes sont énumérés en annexe 1 et 2 du décret du 22 décembre 2008.

Lorsque l’on se reporte à ces annexes, il apparaît que la « constitution de droits réels principaux (usufruit, usage, servitude…) et de droits réels accessoires (hypothèques…) et autres sûretés réelles » relève de la catégorie des actes de disposition.

La conséquence en est que la constitution d’une servitude conventionnelle par le propriétaire d’un fonds faisant l’objet d’une mesure de curatelle requiert l’assistance de son curateur

==> La personne sous tutelle

Une personne sous tutelle est, à l’instar du mineur, frappée d’une incapacité d’exercice générale. Aussi, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile (art. 473 C. civ.)

Plus précisément, en application des articles 504 et 505 du Code civil, le tuteur peut accomplir pour le compte du majeur sous tutelle tous les actes d’administration, alors qu’il doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour les actes de disposition.

S’agissant de la constitution d’une servitude, elle consiste en un acte de disposition, raison pour laquelle le tuteur devra obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour réaliser l’opération.

==> La personne sous mandat de protection future

Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter lorsqu’elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (art. 477 C. civ.)

Il appartient donc au mandant de déterminer les actes pour lesquelles elle entend se faire représenter lorsqu’elle la mesure de protection sera activée.

La constitution d’une servitude peut parfaitement figurer au nombre de ces actes, à la condition néanmoins que cette opération soit expressément visée dans le mandat, lequel doit nécessairement être établi par écrit (par acte notarié ou par acte sous seing privé).

==> La personne sous habilitation familiale

La personne sous habilitation familiale est celle qui se trouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles (art. 494-1 C. civ.).

Un proche de sa famille (ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint, partenaire ou concubin) est alors désigné par le juge afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.

L’habilitation peut être générale ou ne porter que sur certains actes visés spécifiquement par le juge des tutelles dans sa décision (art. 494-6 C. civ.).

S’agissant de la constitution d’une servitude, si l’habilitation familiale est générale, la personne protégée devra nécessairement se faire représenter.

Si l’habilitation familiale est seulement spéciale, le majeur protégé ne pourra accomplir l’acte établissant la servitude qu’à la condition qu’il ne relève pas du pouvoir de son protecteur.

b) Les coindivisaires

Lorsque le fonds appartient à plusieurs personnes en indivision, la question se pose de savoir si la constitution d’une servitude peut être exercée par un seul coindivisaire ou si elle doit nécessairement recueillir l’accord de tous.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 815-3 du Code civil qui prévoit, si pour l’accomplissement des actes de gestion du bien en indivision, la décision doit être prise par les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, l’unanimité est requise pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition qui ne consistera pas à vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision.

Il ressort de cette disposition que l’acte qui consiste à grever le fonds indivis d’une servitude ne peut être valablement accompli qu’à la condition d’obtenir le consentement de tous les indivisaires.

c) Les copropriétaires

L’article 25, d) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […] les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l’établissement de cours communes, d’autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté »

Il ressort de cette disposition que les décisions visant à constituer une servitude sur les parties communes de la copropriété ne requièrent pas l’unanimité. La majorité qualifiée suffit à réaliser cette opération.

d) Le couple marié

Lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’article 1421 du Code civil prévoit que « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. »

Il ressort de ce texte que les époux communs en biens ont a priori la capacité d’accomplir seuls des actes de disposition et, par voie de conséquence, de constituer des servitudes sur les fonds relevant de la communauté.

Reste qu’il convient de compter avec l’article 1424 du Code civil restreint cette capacité des époux à agir pour les actes qui visent à « aliéner ou grever de droits réels les immeubles ».

La conséquence en est que la constitution d’une servitude sur le fonds commun requiert le consentement des deux époux.

2. La nature du titre

Le titre, tel qu’envisagé par l’article 686 du Code civil est une manifestation de volonté qui vise à établir la servitude.

Ce titre peut procéder de l’accomplissement :

- D’un acte bilatéral : une convention

- Des propriétaires sont libres de s’entendre quant à la constitution d’une servitude sur le fonds de l’un au profit de l’autre

- L’opération peut être accomplie tout autant à titre onéreux, qu’à titre gratuit auquel cas, la constitution de la servitude s’apparentera à une donation entre vifs.

- Pour opérer, non seulement cette donation devra être régularisée par acte authentique, mais encore elle devra être acceptée par le donataire.

- D’un acte unilatéral : un testament

- Il pourrait ainsi s’agir pour le testateur de prévoir que le fonds dont il est propriétaire sera grevé, après sa mort, d’une servitude au profit d’un autre fonds

- Si le bénéficiaire de la libéralité est institué légataire universel ou à titre universel, alors la servitude sera réputée établie au jour de la mort du de cujus.

- Si, en revanche, il est seulement investi de la qualité de légataire à titre particulier, la servitude ne produira ses effets qu’à compter de la délivrance du legs

Que le titre prenne la forme d’un acte unilatéral ou bilatéral, dans les deux cas il devra remplir les conditions de droit commun propres à sa nature.

Si dès lors, il s’agit d’une convention, le titre devra satisfaire les conditions énoncées à l’article 1128 du Code civil.

Si en revanche, la servitude est établie par testament, le titre devra répondre aux exigences tenant notamment à la capacité du testateur et à la forme de l’acte.

3. L’objet du titre

L’article 686 du Code civil exige, pour que l’acte établissant la servitude soit valable, les services établis ne doivent « être imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds ».

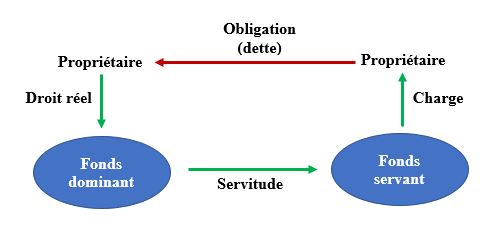

Autrement dit, la constitution d’une servitude doit avoir pour objet de créer un rapport de droit entre deux fonds distincts et non d’établir un lien obligationnel entre les propriétaires de ces fonds.

Tandis que dans le premier cas, la charge qui pèse sur le propriétaire du fonds servant procède de l’exercice d’un droit réel, soit d’un droit exercé, non pas contre lui mais sur son fonds, dans le second cas, cette charge s’apparente à une obligation dont il est débiteur envers le propriétaire du fonds dominant.

La servitude ne se conçoit que si elle s’exerce par l’entremise d’un rapport qui existe entre deux fonds, alors que l’obligation consiste en un lien entre deux personnes en vertu duquel, l’une d’elle, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, de donner, faire ou ne pas faire quelque chose.

La règle ainsi posée à l’article 686 du Code civil emporte deux conséquences :

- Interdiction d’imposer une charge à la personne

- Si une servitude pouvait consister à imposer une charge à une personne, cela reviendrait à admettre que puisse être exercé sur elle un droit réel, soit qu’elle puisse être placée dans une situation de dépendance servile.

- Or voilà une situation qui a été prohibée, d’abord à la Révolution avec la disparition des anciens droits féodaux (la taille, la corvée etc.), puis sous la deuxième République avec l’abolition de l’esclavage.

- Tout au plus, la charge qui peut être imposée à une personne ne peut procéder que de la création d’une obligation personnelle, ce qui suppose que cette dernière y ait librement consenti.

- Le propriétaire d’un fonds peut ainsi parfaitement conclure un contrat aux termes duquel il s’attache les services d’une personne pour entretenir son terrain ou réaliser des travaux sur celui-ci.

- À la différence du droit réel, l’obligation mise à la charge de cette personne ne sera ni perpétuelle, ni transmissible aux propriétaires successifs du fonds.

- Celui qui s’oblige sera seulement débiteur d’une obligation de faire et non assujetti à un droit réel qui s’exercerait sur sa personne

- La Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer en ce sens que le fait d’imposer au propriétaire du fonds servant d’effectuer des journées de travail sur le fonds dominant ne saurait être constitutif d’une servitude ( req. 17 janv. 1898).

- Il s’agit seulement là d’une obligation personnelle régie par les règles qui encadrent les relations contractuelles.

- Il en résulte que, en cas de cession du fonds, les acquéreurs ne disposeront d’aucun droit de suite.

- Interdiction de créer une charge en faveur de la personne

- Il ne suffit pas que le service procure une utilité pour être qualifiée de servitude, il faut encore qu’il soit utile au fonds dominant et non au propriétaire du fonds.

- D’où l’interdiction posée à l’article 686 du Code civil qui prévoit qu’une servitude ne saurait être établie dans l’intérêt personnel du propriétaire du fonds dominant.

- Pour exemple, les droits de promenade, de chasse, de pêche, de cueillette ou encore d’utilisation d’un four sont octroyés en considération, non pas des besoins du fonds dominant, mais de la personne de son propriétaire (V. en ce sens 3e civ., 22 juin 1976, n° 74-14148).

- Il en résulte que le régime juridique des servitudes ne leur est pas applicable.

- Pour constituer une servitude, le service fourni doit être nécessaire à l’usage du fonds.

- Il est certains cas où il s’avérera difficile de déterminer si le service est fourni dans l’intérêt strictement personnel du propriétaire ou s’il procure une véritable utilité au fonds.

- En effet, c’est toujours le propriétaire du fonds servant qui retire le bénéfice de la servitude.

- La question de la qualification de servitude se pose notamment lorsque le service octroyé consiste en un droit de prélèvement sur le fonds servant, ce prélèvement pouvant consister en de l’eau, du minerai ou des matériaux.

- À l’examen, lorsque le prélèvement se justifie par l’exploitation du fonds dominant, la jurisprudence a tendance à retenir la qualification de servitude.

- La cour de cassation a ainsi admis que pouvait constituer une servitude :

- Le droit de prélever du minerai ( civ. 9 janv. 1901)

- Le droit de prélever de l’eau ( 3e civ. 12 janv. 2005, n°03-17.273)

- Le droit de prélever du bois ( 3e civ. 18 juill. 1979, n°77-12027)

- Il a également été admis que l’obligation stipulée par un règlement pour des copropriétaires de n’affecter le fonds qu’à un usage habitation bourgeoise pouvait être constitutive d’une servitude ( civ. 30 juin 1936).

- À l’inverse, la Cour de cassation a refusé la qualification de servitude à une charge imposée à un immeuble vendu de ne jamais servir à l’établissement d’un fonds de commerce concurrent du vendeur ( req. 8 juill. 1851).

- Au fonds, pour trancher la difficulté de qualification de l’obligation qui pèse sur les propriétaires d’un fonds, il convient de se demander si le service profite à la personne par l’intermédiaire de la chose ou bien si elle exerce son droit sur le fonds d’autrui de façon directe.

- Tandis que dans le premier cas, il s’agit d’une servitude, dans le second s il s’agit plutôt d’une obligation personnelle.

Au bilan, selon que la charge qui pèse ou profite à un propriétaire est constitutive d’une servitude ou d’un droit de créance, les effets produits sont radicalement différents :

- Lorsque la charge est constitutive d’une servitude, elle sera perpétuelle, transmissible aux propriétaires successifs du fonds et donnera lieu à un droit suite

- Lorsque la charge est constitutive d’un droit de créance, elle sera temporaire, ne pourra pas être transmise aux propriétaires successifs du fonds et ne donnera lieu à aucun droit de suite

4. La publicité du titre

A la différence des servitudes légales qui, selon la Cour de cassation, n’ont pas à être déclarée car dérivant du régime ordinaire de la propriété et, à se titre, sont réputées connues (Cass. 1ère civ. 15 oct. 1963), les servitudes établies par titre doivent, pour être opposables aux tiers, faire l’objet de formalités de publicité.

L’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose en ce sens que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ».

La sanction de l’absence de publicité foncière est l’inopposabilité de la servitude, peu importe qu’elle procède d’un acte entre vifs ou d’un legs.

La règle a néanmoins été tempérée par la Cour de cassation qui a admis que, en cas de vente du fonds servant, la servitude puisse être opposable à l’acquéreur lorsque :

- Soit la servitude est mentionnée dans l’acte d’acquisition du fonds ( 3e civ. 27 oct. 1993, n°91-19874).

- Soit son existence était connue de l’acquéreur au moment de l’acquisition ( 3e civ. 16 sept. 2009, n°08-16499).

| Cass. 3e civ. 27 oct. 1993 |

|---|

| Sur le moyen unique : Vu les articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ; Attendu que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles tous actes portant constitution de droits réels immobiliers ; que les actes soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 1991), que, par convention sous seing privé du 10 octobre 1959, M. Z..., auteur de M. X..., a consenti sur son fonds, au profit de la parcelle de M. Y..., une servitude de passage s'exerçant sur une largeur de 3 mètres ; que M. X..., invoquant l'absence de mention dans son acte de vente et de publication de la convention du 10 octobre 1959, a saisi le Tribunal pour faire déclarer que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'une servitude de passage ; Attendu que, pour déclarer opposable à M. X... la servitude de passage dont était grevé le fonds acquis par lui le 22 décembre 1978, l'arrêt retient qu'il n'est pas un tiers par rapport à la convention du 10 octobre 1959, mais l'ayant cause de M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet de la publicité foncière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. |

B) La preuve du titre

Si la preuve du titre obéit aux règles de droit commun de la preuve des actes juridiques, la loi opère néanmoins une distinction entre le titre constitutif et le titre recognitif.

En substance il est admis qu’il puisse être suppléé à l’impossibilité de rapporter la preuve du premier, par la production du second.

- Principe

Le titre constitutif est celui qui procède d’une manifestation de volonté et qui vise à établir une servitude.

En ce qu’il s’agit d’un acte juridique (unilatéral ou bilatéral), l’article 1359 du Code civil prévoit qu’il se prouve par écrit lorsque le prix de constitution de la servitude est supérieur à 1500 euros.

Pour être admis comme mode de preuve, cet écrit doit constater un accord de volontés portant sur l’établissement de la servitude.

Il est, en revanche, indifférent que la partie qui se prévaut de l’écrit n’en soit pas l’auteur. Dans un arrêt du 10 octobre 1990 la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « le propriétaire d’un fonds peut se prévaloir, pour établir l’existence ou la consistance de la servitude dont bénéficie son héritage, du titre du fonds servant, même si le titulaire du fonds dominant n’y a pas été partie » (Cass. 3e civ., 10 oct. 1990, n° 89-12568).

Il n’est pas non plus exigé que l’acte d’acquisition du bien mentionne la servitude, l’acte constitutif de cette dernière valant titre et permettant d’établir à lui seul son existence.

À l’inverse, la seule mention de la servitude dans l’acte de vente ne suffit pas à prouver la servitude. Seul l’acte constitutif permet d’établir l’accord de volonté des propriétaires originels (Cass. 3e civ., 12 mars 2002, n° 00-17330).

2. Exceptions

Faute de titre constitutif, la loi autorise à ce qu’il soit suppléé, dans certains cas, à l’écrit. Les modes de preuve admis, dans cette hypothèse, pour établir l’existence de la servitude varient néanmoins selon que la servitude peut ou non s’acquérir par prescription.

a) Les servitudes qui ne peuvent pas s’acquérir par prescription

L’article 695 du Code civil dispose que « le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. »

Il ressort de cette disposition que, faute pour une partie, d’être en mesure de produire le titre constitutif afin d’établir l’existence de la servitude, il peut y parvenir en produisant un titre recognitif.

À la différence du titre constitutif, le titre recognitif vise reconnaître l’existence d’une servitude déjà constituée.

Il ne s’agit donc pas de l’acte constatant l’accord de volontés créateur de la servitude, mais de celui dont les termes s’y rapportent, celui qui le vise.

La restriction des modes de preuve admis en cas d’impossibilité de produire l’acte constitutif de la servitude ne s’applique toutefois qu’aux seules servitudes qui ne peuvent pas s’acquérir par prescription.

==> Domaine

Pour mémoire, en application de l’article 690 du Code civil seules les servitudes continues et apparentes peuvent s’acquérir par prescription :

- Les servitudes continues sont toutes celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce ( 688 C. civ.)

- Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc ( 689 C. civ.)

À l’inverse :

- Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

- Les servitudes non-apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.

La restriction posée par l’article 695 ne s’applique donc qu’aux seules servitudes discontinues et non apparentes, lesquelles ne peuvent pas s’acquérir par prescription.

Pour ces servitudes, le texte admet qu’il puisse être suppléé à l’absence d’acte constitutif s’il est produit un acte recognitif.

Encore faut-il néanmoins que ce titre réponde à un certain nombre d’exigences.

==> Conditions

Trois conditions doivent être réunies pour qu’il puisse être suppléé à l’absence de titre constitutif de la servitude :

- Première condition : un acte qui se réfère au titre constitutif

- En droit commun, la première d’entre elles est énoncée à l’article 1380 du Code civil qui prévoit que « l’acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée. »

- À l’évidence, l’exigence posée par cet article 1380 s’inscrit en totale contradiction avec celle prescrite par l’article 695.

- Tandis que le premier texte exige la présentation du titre originaire, le second prévoit une dispense.

- Cette contradiction entre les deux règles a très tôt été désamorcée par la Cour de cassation qui affirme de façon régulière qu’il n’est pas nécessaire que l’acte recognitif relate la teneur de l’acte constitutif ( req. 11 déc. 1861).

- La seule exigence posée par la Cour de cassation est que le titre récognitif fasse « référence au titre constitutif de la servitude» ( 3e civ. 30 avr. 2003, n°00-21710).

- À cet égard, dans un arrêt du 28 mars 2019, la troisième chambre civile est venue préciser que « un acte qui ne se réfère à aucun acte antérieur constitutif de servitude ne constitue ni un acte recognitif, ni un commencement de preuve par écrit d’un tel titre» ( civ. 3e, 28 mars 2019, n°18-11.357).

- Deuxième condition : un acte qui émane du propriétaire du fonds servant

- Il ne suffit pas pour pallier l’absence de titre constitutif de produire un titre recognitif, il faut encore que ce titre émane du propriétaire du fonds servant.

- Cette règle n’est autre qu’une déclinaison du principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même».

- Il est donc absolument nécessaire que la reconnaissance de l’existence de la servitude émane du propriétaire du fonds grevé par la servitude.

- Troisième condition : un acte écrit

- Au fond, en ce que le titre recognitif vise à reconnaître l’existence d’une servitude, il se rapproche, en quelque sorte de l’aveu qui se définit comme « la reconnaissance par un plaideur de l’exactitude d’un fait allégué contre lui»[1].

- Est-ce à dire que l’aveu judiciaire ou extrajudiciaire puisse être admis comme mode de preuve des servitudes qui ne peuvent pas faire s’acquérir par prescription pour suppléer l’absence de titre constitutif, à l’instar du titre recognitif ?

- Si, dans un premier temps, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette question ( 3e civ. 5 mars 1971, 76-14185), elle a opéré un revirement de jurisprudence en deux temps,

- D’abord, en affirmant que l’aveu établissant une servitude ne pouvait pas être implicite ( 3e civ. 22 mars 1989, n° 87-19.223)

- Puis en jugeant que, en l’absence de titre constitutif, « l’aveu d’un droit» ne permettait pas de rapporter la preuve de l’existence d’une servitude insusceptible d’acquisition par prescription ( 3e civ. 15 déc. 1993, n°91-20085).

- La Cour de cassation a réaffirmé sa position très nettement dans un arrêt du 14 février 2012 aux termes duquel elle a jugé que « les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titres ; que l’aveu extrajudiciaire n’est admissible que s’il porte sur des points de fait et non sur des points de droit» ( 3e civ. 14 févr. 2012, n°11-12446).

- Si l’aveu permet seulement de rapporter la preuve d’un fait, cela signifie qu’il n’est pas admis au rang des modes de preuve susceptibles d’établir l’existence d’une servitude qui est constitutive d’un droit (réel) et qui, dans ces conditions, ne peut se prouver que par un titre, un titre constitutif, le cas échéant recognitif.

- Enfin, il peut être observé que faute de titre recognitif quant à prouver l’existence d’une servitude insusceptible de faire l’objet d’usucapion, la Cour de cassation admet, comme mode de preuve, le commencement de preuve par écrit, qui en application de l’article 1361 du code civil, devra être corroboré par un autre moyen de preuve (V. en ce sens 3e civ. 24 nov. 2004, n° 03-15168).

b) La servitude peut s’acquérir par prescription

L’article 695 du Code civil ne restreint les modes de preuve admissibles pour établir l’existence d’une servitude que pour celles qui ne peuvent pas s’acquérir par prescription.

Il en résulte que pour les servitudes qui le peuvent, soit les servitudes continues et apparentes, ce sont les règles de droit commun qui régissent la preuve des actes juridiques qui s’appliquent.

À cet égard, l’article 1360 autorise à ce qu’il soit suppléé à l’écrit dans trois cas :

- L’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit

- S’il est d’usage de ne pas établir un écrit

- Lorsque l’écrit a été perdu par force majeure

Dans ces hypothèses, en application de l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par :

- L’aveu judiciaire

- Le serment décisoire

- Un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

À ces modes alternatifs de preuve, il convient d’ajouter le titre recognitif envisagé par l’article 695 du code civil, lequel peut toujours suppléer, en matière de servitude, l’absence de titre constitutif.

II) L’établissement de la servitude du fait de l’homme par prescription

L’article 690 du Code civil prévoit que « les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. »

Il ressort de cette disposition que les servitudes sont susceptibles de faire l’objet d’usucapion. Toutefois, pour que la prescription produise son effet acquisitif, encore faut-il que plusieurs conditions soient réunies.

À cet égard, l’effet acquisitif attaché à la prescription ne se limite pas seulement à la constitution de la servitude, il est également susceptible de s’étendre à ses modes d’exercice.

A) Les conditions de l’effet acquisitif de la prescription

Pour que la prescription produise ses effets, trois conditions doivent être réunies :

- D’une part, la possession doit porter sur des servitudes continues et apparentes

- D’autre part, la possession doit être utile

- Enfin, la possession doit s’être prolongée pendant une durée de trente ans

- L’exigence de servitudes continues et apparentes

L’article 690 du Code civil restreint le domaine de la prescription acquisitive aux seules servitudes continues et apparentes.

Pour mémoire :

- Les servitudes continues

- Ce sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

- Il s’agit, autrement dit, des servitudes dont l’exercice ne suppose pas une action du propriétaire du fonds dominant

- Il n’est pas nécessaire que l’utilité de cette servitude soit permanente ; elle peut seulement être intermittente, tel que l’écoulement des eaux.

- Les servitudes apparentes

- Ce sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.

- Autrement dit, pour être qualifiée d’apparente une servitude doit exprimer des signes extérieurs leur permettant d’être vues.

- Elle doit, autrement dit, être suffisamment visible pour être connues du propriétaire du fonds servant.

- Au vrai, l’apparence d’une servitude dépend des circonstances que le juge devra analyser en cas de contentieux.

- Une voie d’accès conduisant à un fonds enclavé peut tout aussi bien être balisée, tout autant qu’elle peut ne faire l’objet d’aucun aménagement

Seules les servitudes continues et apparentes peuvent donc s’acquérir par prescription. L’article 690 du Code civil exclut de son champ d’application les servitudes discontinues et non apparentes.

L’article 691, al. 2e du Code civil renforce cette exclusion en énonçant que « la possession même immémoriale ne suffit pas » pour établir « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes »

Que doit-on entendre, concrètement, par servitudes discontinues et non apparentes ? Définissons-les :

- Les servitudes discontinues

- Notion

- Ce sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

- Leur usage n’est continuel ni en actes, ni en puissance et le caractère d’apparence qu’elles pourraient avoir n’en changerait point la nature, pas plus que l’existence d’un ouvrage permanent, dès lors que l’exercice de la servitude ne se conçoit pas sans l’action de l’homme.

- Il s’agit donc des servitudes dont l’exercice requiert nécessairement l’action humaine

- Ce critère a priori très simple n’est pas sans avoir soulever des difficultés de mise en œuvre.

- Incidence de la mécanisation

- Certaines servitudes qui, depuis le développement de la mécanisation, ne requièrent plus d’action humaine, à tout le moins pour leur exercice.

- Est-ce à dire que parce que cet exercice peut désormais être assuré mécaniquement elles ne constituent plus des servitudes discontinues ?

- Dans un arrêt du 19 mai 2004, la Cour de cassation a refusé que l’évolution des techniques puisse avoir une incidence sur la nature de la servitude ( 3e civ. 19 mai 2004, n°03-12451).

- Dans cet arrêt la Cour de cassation a jugé « qu’une servitude est discontinue lorsqu’elle ne peut s’exercer qu’avec une intervention renouvelée de l’homme et qu’elle reste telle quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen d’un outillage approprié dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sous le contrôle de l’homme».

- Pour la troisième chambre civile, il est donc indifférent que la servitude soit exercée mécaniquement, ce qui importe c’est que la mise en place du dispositif technique suppose une intervention humaine.

- Notion

- Les servitudes non apparentes

- Ce sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.

- La servitude non apparente est ainsi celle qui est tellement discrète ou cachée qu’elle ne se révèle pas ostensiblement au propriétaire du fonds servant.

- Il peut s’agir, par exemple, de canalisations enfouies sous un fonds

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que pour pouvoir faire l’objet d’usucapion, la servitude devait nécessairement cumuler les caractères de continuité et d’apparence (Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 16-11455).

Pourquoi cette double exigence ? La doctrine la justifie classiquement en avançant que la règle posée à l’article 690 vise à lever toute confusion quant à la conduite du propriétaire du fonds grevé par la servitude.

En effet, lorsque la servitude est discontinue ou non-apparente il peut être délicat de déterminer si, d’une part, le propriétaire du fonds servant avait connaissance de l’existence de la servitude et si, d’autre part, à supposer qu’il en ait eu connaissance, il s’est abstenu, par négligence, de dénoncer la possession de la servitude ou s’il a simplement, par souci d’entretenir des rapports de bon voisinage, accompli un acte de pure tolérance.

Aussi, afin de lever toute ambiguïté quant aux intentions du propriétaire du fonds grevé par une servitude discontinue ou non apparente, le législateur a préféré poser que ces servitudes ne pouvaient pas s’acquérir par prescription.

2. L’exigence d’une possession utile

Pour que la prescription acquisitive produise ses effets, encore faut-il que la servitude ait fait l’objet d’une possession, caractérisée dans tous ses éléments et qu’elle ait été utile.

a) Les éléments constitutifs de la possession

La caractérisation de la possession est subordonnée à la réunion de deux éléments cumulatifs :

- La maîtrise physique de la chose : le corpus

- La volonté de se comporter comme le propriétaire de la chose : l’animus

Le corpus de la possession s’analyse comme l’exercice d’une emprise physique sur la chose. L’article 2255 du Code civil précise en ce sens que « la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit ».

Quant à l’animus se définit comme la volonté du possesseur de se comporter à l’égard de la chose comme s’il en était le véritable propriétaire.

Il s’agit, autrement dit, de son état d’esprit, soit de l’élément psychologique de la possession. Il faut avoir l’intention de se comporter comme le titulaire du droit exercé pour être fondé à se prévaloir des effets attachés à la possession.

L’exigence du corpus et de l’animus, exclut que la servitude puisse être acquise dans le cadre, soit d’une détention précaire, soit d’un acte de pure faculté ou de simple tolérance.

Pour mémoire :

- La détention précaire

- Le doyen Cornu définit la détention dans son vocabulaire juridique comme « le pouvoir de fait exercé sur la chose d’autrui en vertu d’un titre juridique qui rend la détention précaire en ce qu’il oblige toujours son détenteur à restituer la chose à son propriétaire et l’empêche de l’acquérir par la prescription (sauf interversion de titre), mais non de jouir de la protection possessoire, au moins à l’égard des tiers».

- Aussi, comme la possession, la détention requiert le corpus: le détenteur doit exercer une emprise matérielle sur la chose.

- La détention est ainsi, avant toute chose, un pouvoir de fait sur la chose.

- Ce pouvoir dont est titulaire le détenteur ne s’accompagne pas néanmoins de l’animus

- Ce dernier n’a, en effet, pas la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose

- Ses agissements se limitent à exercer une emprise matérielle sur la chose, sans intention de se l’approprier

- C’est là une différence fondamentale avec la possession qui se caractérise notamment par l’animus.

- La conséquence en est que, en l’absence de l’animus, la détention ne peut emporter aucun des effets juridiques attachés à la possession, spécialement l’effet acquisitif.

- Les actes de pure faculté ou de simple tolérance

- L’acte de pure faculté ou de simple tolérance peut se définir comme la détention d’un bien avec la permission tacite ou expresse du propriétaire.

- À la différence de la détention précaire qui repose sur un titre, la détention résulte ici de la seule volonté du propriétaire de la chose.

- Cette situation se rencontre notamment en matière de servitude

- Or comme le prévoit l’article 2262 du Code civil « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. »

- Ainsi, lorsque la détention ne résulte pas d’un titre et que le détenteur n’a pas la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose, elle ne produit aucun effet.

- Cette règle a, par exemple, trouvé à s’appliquer dans un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 6 mai 2014.

- La troisième chambre civile a, en effet, validé la décision d’une Cour d’appel qui avait retenu « qu’un acte de pure faculté de simple tolérance ne pouvait fonder ni possession ni prescription » ( 3e civ. 6 mai 2014, n°13-16790).

- Dès lors, le fait pour le propriétaire d’un champ d’autoriser un voisin à faire paître son troupeau d’animaux sur ce champ ne fait pas du voisin le possesseur d’une servitude de passage et de pâturage.

- Pareillement, le simple passage à pied sur le terrain d’autrui, toléré par le propriétaire, ne suffit pas à constituer possession, faute d’élément intentionnel.

- Au fond, l’acte de pure faculté ou de simple tolérance consiste en l’exercice normal du droit de propriété qui, n’empiétant pas sur le fonds d’autrui, ne constitue pas un acte de possession capable de faire acquérir, par usucapion, un droit sur ce fonds.

- Cet acte de pure faculté ou de simple tolérance est admis, soit parce que le propriétaire du fonds l’a expressément autorisé, soit parce qu’il y consent tacitement par souci d’amitié, de bon voisinage, d’obligeance ou encore altruisme.

b) Les caractères de la possession

L’article 2261 du Code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »

Il ressort de cette disposition que pour être efficace, la possession ne doit être affectée d’aucun vice. Plus précisément, pour produire ses pleins effets, elle doit être utile.

Par utile, il faut entendre susceptible de fonder une prescription acquisitive. On dit alors que la prescription est utile ad usucapionem, soit par l’usucapion.

La prescription ne sera utile que si elle présente les quatre caractères énumérés par la loi, étant précisé que la dernière partie du texte « à titre de propriétaire », se rapporte non pas aux caractères de la possession mais à son existence, et plus précisément à son animus.

==> Continue

L’article 2261 du Code civil exige que la possession soit « continue et non interrompue » pour être utile.

À l’examen, la formulation est maladroite. En effet, l’absence d’interruption intéresse, non pas la possession, mais plutôt la prescription.

La notion de non-interruption renvoie, en effet, au mécanisme de computation des délais pour prescrire. Or ce n’est pas ce dont il s’agit ici.

Ce qui importe c’est que la possession soit continue, qualité qui s’apprécie au regard du corpus. Par continue, il faut plus précisément entendre que l’emprise physique exercée sur la chose par le possesseur n’est pas occasionnelle, épisodique : elle doit se prolonger dans le temps, sans discontinuité.

S’agissant des servitudes, seules celles qui, par essence, son continues peuvent être acquises par prescription.

La continuité de ces servitudes procède, non pas d’une intervention humaine ou d’une abstention, mais de leur nature même.

Il n’est pas nécessaire que l’utilité de cette servitude soit permanente ; elle peut seulement être intermittente, tel que l’écoulement des eaux.

==> Paisible

Pour être utile, la possession doit être paisible. Par paisible, il faut entendre non-violente. Autrement dit, l’entrée en possession ne doit pas avoir donné lieu à violence, laquelle peut être soit physique, soit psychologique.

Une chose arrachée des mains de son propriétaire par un brigand ne pourra faire l’objet d’aucune possession.

L’absence de violence est une qualité de la possession reprise à l’article 2263 du Code civil qui dispose que « les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription ».

Aussi, une servitude dont l’exercice serait imposé par la violence au propriétaire du fonds servant, tel un droit de passage, ne peut pas s’acquérir par prescription.

==> Publique

Pour être utile, la possession doit être publique dit l’article 2261 du Code civil. Autrement dit, elle doit donner lieu à l’accomplissement d’actes matériels ostensibles et apparents.

La clandestinité de la possession fait obstacle au jeu de la prescription acquisitive. Cette situation se rencontrera notamment en cas de dissimulation de la chose par le possesseur. Ce vice intéressera surtout les meubles dont la possession est plus aisément dissimulable que l’occupation d’un immeuble.

En matière de servitude, l’usucapion ne jouant que pour les servitudes apparentes, ce caractère ne soulèvera pas de difficulté.

Par essences les servitudes apparentes sont publiques puisqu’elles s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Autrement dit, pour être qualifiée d’apparente une servitude doit exprimer des signes extérieurs leur permettant d’être vues.

==> Non équivoque

Lorsque la possession est équivoque, elle est privée de ses effets. Par équivoque il faut entendre, selon le dictionnaire, ce qui est susceptible de revêtir plusieurs significations.

Aussi, la possession sera équivoque lorsque l’exercice de la servitude par le possesseur sera ambigu quant à son intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit réel grevant le fonds.

À la différence de la discontinuité, de la violence ou encore de la clandestinité qui affectent le corpus de la possession, l’équivoque est un vice qui affecte l’animus.

Le caractère équivoque de la possession va alors faire obstacle au jeu de la prescription posée par l’article 2256 du Code civil qui prévoit que « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. »

La raison en est que, la pluralité des significations susceptibles d’être conférés à l’emprise physique exercée sur la chose est de nature à créer, dans l’esprit des tiers, un doute quant à la qualité de propriétaire du possesseur. La présomption d’animus doit donc être écartée.

C’est précisément parce que la détention précaire et les actes de simple tolérance sont équivoques qu’ils ne peuvent donner lieu à prescription (Cass. 1ère civ., 8 mars 1954).

3. L’exigence d’une possession trentenaire

L’article 690 prévoit que le délai pour prescrire, en matière de servitude, est de trente ans. La question s’est néanmoins posée en jurisprudence de savoir si le possesseur pouvait se prévaloir de la prescription abrégée envisagée à l’article 2272, al. 2e du Code civil qui prévoit que « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. ».

Lorsqu’ainsi, le possesseur d’un immeuble est de bonne foi et qu’il est en mesure de justifier un juste titre, soit d’un acte qu’il croyait conclure avec le véritable propriétaire, le délai de la prescription acquisitive est ramené à 10 ans.

Cette prescription abrégée peut-elle bénéficier au possesseur d’une servitude qui remplirait les conditions requises par l’article 2272 du Code civil ?

Tandis qu’une partie de la doctrine abonde en ce sens, la Cour de cassation s’en tient à une interprétation stricte de l’article 690 du Code civil et refuse d’appliquer la prescription abrégée aux servitudes.

Dans un arrêt du 21 mai 1979, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « la seule prescription applicable aux servitudes continues et apparentes telle une servitude de vue, est la prescription trentenaire, ainsi qu’il résulte de l’article 690 du code civil » (Cass. 3e civ. 21 mai 1979, n°77-14873).

B) L’extension de l’effet acquisitif de la prescription

La fonction première de la prescription acquisitive est d’établir, par l’effet du temps, une servitude au profit de son possesseur.

Là n’est pas la seule fonction de la prescription acquisitive si l’on se reporte à l’article 708 du Code civil.

Cette disposition prévoit, en effet, que « le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière »

Il ressort de ce texte que le jeu de la prescription acquisitive ne se limite pas à la constitution d’une servitude, il opère également pour ses modes d’exercice.

Autrement dit, ce texte autorise à ce que les modes d’exercice qui déborderaient la servitude originaire puissent également faire l’objet de l’usucapion.

Aussi le titulaire d’un droit de passage qui aurait profité d’une assiette plus étendue que celle initialement fixée pendant plus de trente ans pourra se prévaloir de la prescription acquisitive.

Toutefois, ainsi que le prévoit l’article 708, seuls les modes d’exercices rattachés à une servitude prescriptible sont susceptibles de faire l’objet d’usucapion. Les modes d’exercice d’une servitude discontinues ou non-apparentent ne peuvent pas se prescrire.

En outre, dans un arrêt du 23 février 2005, la Cour de cassation est venue considérablement limiter la portée de la règle posée à l’article 708 en affirmant que « le propriétaire d’un fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage ne peut prétendre avoir prescrit par une possession trentenaire une assiette différente de celle originairement convenue » (Cass. 3e civ. 23 févr. 2005, n°03-20015).

Lorsque, de la sorte, l’assiette de la servitude a été fixée conventionnellement, la prescription acquisitive ne pourra pas opérer. Elle ne pourra jouer que dans l’hypothèse où l’acte constitutif n’aborde pas les modalités d’exercice de la servitude, à tout le moins est imprécis.

| Cass. 3e civ. 23 févr. 2005 |

|---|

| Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 2003), que M. X... ayant assigné MM. Y..., Z... et A... pour faire constater qu'ils n'ont aucun droit de passage sur un chemin lui appartenant, cadastré n° 43, ceux-ci ont demandé à être garantis des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par les époux B..., leurs vendeurs, aux droits desquels viennent les consorts B... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 691 du Code civil ; Attendu que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'une servitude conventionnelle de passage s'exerçant sur un "ancien chemin" situé sur la parcelle actuellement cadastrée n° 38, retient que cet ancien chemin a disparu au fil du temps, qu'au lieu de ce chemin a été utilisé, de façon plus que trentenaire, le nouveau chemin dit de Haut Éclair, soit la parcelle n° 43, appartenant comme la parcelle n° 38 au fonds aujourd'hui X... et que M. X... ne peut demander la suppression de la servitude conventionnelle de passage, dont l'assiette a ainsi été déplacée à tout le moins de façon trentenaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prétendre avoir prescrit par une possession trentenaire une assiette différente de celle originairement convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que la cassation ainsi encourue entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant débouté MM. Y..., Z... et A... de leur action en garantie contre les consorts B... ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de suppression des servitudes de passage au profit des fonds de MM. Y..., Z... et A..., et débouté MM. Y..., Z... et A... de leur action en garantie contre les consorts B..., l'arrêt rendu le 23 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; |

III) L’établissement de la servitude du fait de l’homme par destination du père de famille

A) Notion

La destination du père de famille est en mode particulier d’établissement d’une servitude envisagé à l’article 693 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. »

Dit autrement, la destination du père de famille est l’acte par lequel le propriétaire avisé d’un héritage (le père de famille), destine cet héritage ou une partie de celui-ci à l’usage ou à l’utilité d’un autre fonds lui appartenant ou d’une partie de cet autre fonds, de telle sorte que l’aménagement existant entre eux, qui ne constituait jusqu’alors que l’exercice du droit de propriété, devient, par l’effet de la loi, et sous certaines conditions, une servitude.

L’établissement d’une servitude par destination du père de famille s’apparente donc à une opération qui se réalise en deux temps :

- Premier temps: le propriétaire de deux parcelles affecte l’une au service de l’autre par des aménagements spécifiques, telle que la création d’un passage conduisant sur une voie publique.

- Second temps: le propriétaire cède l’une des parcelles à un tiers, en maintenant l’aménagement réalisé et l’affectation de l’une au service de l’autre.

Ainsi, la destination du père de famille a-t-elle pour effet de transformer le service fourni par une parcelle à l’autre qui, tant qu’elles étaient réunies en une seule main ne traduisait que l’exercice du droit de propriété par leur propriétaire, en une servitude venant grever le fonds servant, sauf à ce que les parties l’aient écarté dans l’acte de cession.

L’article 694 du Code civil prévoit en ce sens que « si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. »

Lorsque la destination du père de famille est établie, l’article 692 du Code civil prévoit qu’elle vaut titre constitutif de la servitude, à l’instar d’une convention qui serait conclue entre les propriétaires de deux fonds voisins.

B) Domaine

L’article 692 du Code civil dispose que « la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. »

Le domaine d’application du mode d’établissement des servitudes par destination du père de famille semble ainsi être le même que celui de la prescription acquisitive.

Pour mémoire :

- Les servitudes continues

- Ce sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

- Il s’agit, autrement dit, des servitudes dont l’exercice ne suppose pas une action du propriétaire du fonds dominant

- Il n’est pas nécessaire que l’utilité de cette servitude soit permanente ; elle peut seulement être intermittente, tel que l’écoulement des eaux.

- Les servitudes apparentes

- Ce sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.

- Autrement dit, pour être qualifiée d’apparente une servitude doit exprimer des signes extérieurs leur permettant d’être vues.

- Elle doit, autrement dit, être suffisamment visible pour être connues du propriétaire du fonds servant.

- Au vrai, l’apparence d’une servitude dépend des circonstances que le juge devra analyser en cas de contentieux.

- Une voie d’accès conduisant à un fonds enclavé peut tout aussi bien être balisée, tout autant qu’elle peut ne faire l’objet d’aucun aménagement

Seules les servitudes continues et apparentes peuvent donc s’établir par destination du père de famille, étant précisé que ces caractères sont souverainement appréciés par les juges du fond.

Cette restriction du mode d’établissement des servitudes par destination du père de famille aux seules servitudes continues et apparentes procède de l’idée qu’il peut s’avérer délicat de sonder l’intention des parties quant au maintien, en tant que servitude, de l’aménagement créé par « le bon père de famille ».

Lorsque cet aménagement n’est pas apparent, comment déterminer, d’une part, si l’acquéreur de la parcelle en avait connaissance et, d’autre part, si le propriétaire originaire entendait affecter une parcelle au service d’une autre parcelle ?

Aussi, afin de lever toute ambiguïté sur les intentions des parties et de prévenir tout litige, le législateur a préféré exclure les servitudes discontinues et non-apparentes du domaine d’application de l’article 693 du Code civil

Une controverse doctrinale est toutefois née d’une combinaison de cette disposition avec l’article 694 qui prévoit que « si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. »

Ce second texte ne fait nullement mention de l’exigence de continuité de la servitude. Est-ce à dire que les servitudes discontinues sont susceptibles d’être établies par destination du père de famille, dès lors qu’elles se signalent par un signe extérieur qui les rend apparentes ?

Dans cette hypothèse, cela signifierait que le domaine de mode d’établissement des servitudes par destination du père de famille serait plus étendu que celui de la prescription acquisitive.

Reste que la jurisprudence n’a pas retenu cette interprétation, considérant que les articles 692 et 694 du Code civil avaient leur propre domaine d’application.

- L’article 692 vise le cas où l’aménagement, établi ou maintenu par le propriétaire commun, correspond à une servitude apparente et continue

- Dans cette hypothèse, il n’est pas nécessaire de produire le titre qui a opéré la séparation, car l’existence d’un aménagement permanent et apparent est présumée traduire la volonté du propriétaire commun d’établir une servitude.

- L’article 694 s’applique quant à lui aux servitudes apparentes mais discontinues

- Dans cette hypothèse, au contraire, si l’aménagement correspond à une servitude apparente, mais discontinue, cette servitude naît bien, elle aussi, de la séparation des fonds en vertu de la destination du père de famille, mais seulement si l’acte de séparation ne contient « aucune convention relative à la servitude».

- Par suite, celui qui invoque la servitude doit prouver cette circonstance et, à cette fin, produire l’acte de séparation des fonds, afin que le juge puisse vérifier que cet acte ne contient aucune stipulation contraire au maintien de la servitude.

À l’examen, il est donc parfaitement possible d’établir par destination du père de famille une servitude discontinue mais apparente.

Ce principe a été rappelé par un arrêt du 24 novembre 2004 qui énonce, pour censurer une décision de Cour d’appel qui avait retenu à tort que seules les servitudes continues et apparentes pouvaient être établies par destination du père de famille, que « la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues, lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien » (Cass. 3e civ. 24 nov. 2004, n°03-16366).

Dans un arrêt du 19 février 2003, la troisième chambre civile avait précisé que l’aménagement des fonds constituant la destination du père de famille doit avoir été réalisé par le propriétaire avant leur séparation et subsister à ce moment, faute de quoi il ne peut révéler l’intention du constituant d’assujettir une parcelle à une autre.

Cet arrêt a cassé, pour manque de base légale, une décision qui avait admis la protection possessoire d’une servitude de passage par destination du père de famille, en visant « les restes d’un portillon », sans rechercher si ce portillon existait lors de la division des fonds (Cass. 3e civ. 19 févr. 2003, n°00-21465).

Au bilan, en présence d’un acte de séparation qui est muet sur la constitution de la servitude, mais qui n’est contredit par aucun élément, seule l’apparence est requise, de sorte que la preuve de la destination du père de famille pourra être rapportée pour une servitude discontinue. C’est donc l’article 694 du Code civil qui s’applique.

Lorsque, en revanche, l’acte de séparation fait défaut, c’est la règle énoncée à l’article 692 qu’il y a lieu d’appliquer, raison pour laquelle la servitude ne pourra être établie par destination du père de famille qu’à la condition qu’elle soit cumulativement continue et apparente.

C) Conditions

Il ressort des articles 693 et 694 du Code civil que plusieurs conditions doivent être réunies pour que soit établie une servitude par destination du père de famille.

==> Première exigence : l’appartenance des fonds divisés au même propriétaire

L’article 693 du Code civil dispose que « il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire ».

Cela signifie que, avant que les fonds ne soient ne soient divisés, ils devaient appartenir à un seul et même propriétaire.

La jurisprudence exige seulement une unité juridique des fonds et non matérielle, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’ils soient contigus. Ce qui importe, c’est qu’ils aient appartenu, au moment de la division, à une même personne (V. en ce sens Cass. civ. 7 juill. 1937).

À cet égard, dans un arrêt du 6 juin 2007, la Cour de cassation est venue préciser que la situation d’indivision d’un bien ne pouvait donner lieu à l’établissement d’une servitude par destination du père de famille (Cass. 3e civ., 6 juin 2007, n° 06-15.044).

La raison en est que l’indivision instaure un système de droits concurrents, ce qui est incompatible avec l’exigence d’unité de la propriété posée par l’article 693 du Code civil.

==> Deuxième condition : aménagement réalisé par le propriétaire à l’origine de la division

L’article 693 du Code civil exige, pour qu’il y ait constitution d’une servitude par destination du père de famille, que ce soit par le propriétaire originaire des fonds que « que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. »

Autrement dit, l’aménagement des fonds doit avoir été réalisé par le propriétaire qui est à l’origine de leur division.

À cet égard, dans un arrêt du 19 février 2003, la Cour de cassation a rappelé qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher si cet aménagement invoqué par celui qui revendique le bénéfice de la servitude existait lors de la séparation des fonds (Cass. 3e civ. 19 févr. 2003).

Plus précisément l’aménagement réalisé doit traduire la volonté de ce dernier de créer le même rapport d’utilité entre ses deux parcelles que s’il s’agissait de créer une servitude entre deux fonds distincts.

Tel sera le cas lorsqu’un propriétaire installe une canalisation qui traverse un terrain de long en large qu’il divise, par la suite, en plusieurs parcelles.

Alors même qu’il s’agit d’un même fonds, la volonté pour ce propriétaire d’affecter une parcelle au service d’une autre est pleinement caractérisée.

Aussi peut-on voir dans cet acte, qui au moment de son accomplissement, n’est qu’une situation de fait, la création d’une servitude en puissance qui n’attend que la division du fonds pour se nover en situation de droit.

Il en résulte que lorsque l’aménagement des fonds a été réalisé, non pas par le propriétaire lui-même ou pour son compte, mais par l’usufruitier ou un locataire qu’il ne pourra pas donner lieu à l’établissement d’une servitude par destination du père de famille (V. en ce sens Cass. 3e civ. 29 oct. 1973)

Par ailleurs, dans un arrêt du 10 octobre 1984 la Cour de cassation a considéré que lorsqu’un propriétaire qui après avoir « réuni entre ses mains deux fonds dont l’un était grevé d’une servitude au profit de l’autre, a maintenu l’aménagement des lieux constitutif de cet assujettissement » l’établissement de la servitude par destination du père de famille pouvait jouer en cas de nouvelle division du fonds (Cass. 3e civ. 10 oct. 1984, n°83-14443).

Aussi, ce qui importe c’est de prouver qu’il y a eu assujettissement des fonds, que cet assujettissement est le fait du propriétaire commun et que celui-ci avait l’intention de créer une véritable servitude et non une simple commodité ou convenance personnelle (V. en ce sens Cass. 3e civ. 22 juill. 1987).

==> Troisième condition : apparence de l’aménagement réalisé

Les articles 692 et 694 du Code civil exigent que l’aménagement réalisé sur les fonds soit apparent, c’est-à-dire qu’il se signale par un signe extérieur visible par les tiers.

Dans un arrêt du 25 janvier 1972, la Cour de cassation a précisé que les juges du fond apprécient souverainement l’existence, après la division des héritages, opérée par l’auteur commun, d’un signe apparent de servitude établie par destination du père de famille, et se déterminent d’après l’intention du constituant et les circonstances dans lesquelles la charge a été créée.

À cet égard, afin de s’éclairer sur l’intention réelle des parties, ils peuvent tenir compte de circonstances extrinsèques et de l’exécution donnée aux actes ou conventions et même prendre en considération des éléments postérieurs au partage des fonds (Cass. 3e civ. 25 janv. 1972, n°70-12137).

L’apparence de l’aménagement doit être appréciée au moment de la division des fonds, laquelle division constitue l’acte d’établissement de la servitude par destination du père de famille (Cass. 3e civ. 14 févr. 2012, n° 10-28305).

==> Quatrième condition : maintien de l’aménagement lors de la division du fonds

L’établissement d’une servitude du père de famille est subordonné au maintien volontaire de l’aménagement réalisé lors de la division des fonds.

Parce qu’il s’agit d’une servitude du fait de l’homme son fait générateur ne peut résider que dans la volonté du propriétaire à l’origine de la division.

Il est admis que cette volonté de créer une servitude puisse se déduire de l’aménagement réalisé, soit d’assujettir un fonds à l’autre (V. en ce sens Cass. 3e civ. 22 juill. 1987, 86-11205).

La création d’un passage sur une parcelle afin d’offrir à une autre parcelle un accès plus commode à la voie publique ne laisse guère de doute sur l’intention de leur propriétaire (V. en ce sens Cass. 3e civ., 16 nov. 1988).

Non seulement doit être prouvée la volonté du propriétaire à l’origine de la division de créer une servitude, mais encore doit être caractérisée l’intention des acquéreurs de maintenir cette servitude lors de la division des fonds (Cass. 3e civ. 5 oct. 1971).

La preuve de cette volonté peut être rapportée en établissant que les propriétaires postérieurs du fonds ne pouvaient pas ignorer l’existence de la servitude.

Dans un arrêt du 16 septembre 2009, la Cour de cassation a jugé en ce sens « qu’une servitude est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si elle a été publiée, si son acte d’acquisition en fait mention, ou encore s’il en connaissait l’existence au moment de l’acquisition » (Cass. 3e civ. 16 sept. 2009, n°08-16499)

==> Cinquième condition : absence de stipulation contraire dans l’acte de division

Dernière condition pour que soit valablement établie la servitude par destination du père de famille, l’acte de division du fonds originaire ne doit comporter aucune disposition contraire à la présomption légale de constitution de la servitude.

Cette condition procède de l’article 694 du Code civil qui exige que « le contrat contienne aucune convention relative à la servitude ».

À cet égard, l’exigence d’absence de stipulation contraire ne concerne que l’acte originel de division (Cass. 3e civ., 6 févr. 1991, n° 89-18315).

Quant à la preuve de l’existence d’une volonté contraire, la question s’est posée de savoir si le silence de l’acte de division pouvait suffire à la rapporter ou s’il convenait de caractériser l’intention des parties.

Dans un premier temps, la jurisprudence a semblé poser une exigence accrue quant à la recherche de cette intention, considérant que le silence de l’acte était insuffisant.

La Cour de cassation a ainsi censuré plusieurs décisions de Cours d’appel qui avaient pourtant relevé l’existence d’un signe apparent de servitude et l’absence, dans l’acte de division, de toute stipulation relative à la servitude, au motif que le juge avait omis de constater que l’auteur commun de la division avait voulu, lors de cette division, établir une servitude à la charge de la parcelle au profit d’une autre (V. en ce sens Cass. 3e civ. 6 janv. 1993, n°91-14.422.).

Dans un arrêt du 28 mai 2003, la Cour de cassation a toutefois redonné toute sa place à la présomption légale résultant du silence de l’acte de division.

Aussi, a été cassé, pour violation des articles 693 et 694 du Code civil, l’arrêt d’une cour d’appel qui, tout en retenant l’existence d’un signe apparent de servitude, avait rejeté une demande tendant à la reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille au motif que si les propriétaires originels avaient voulu consentir une servitude, ils auraient demandé au notaire rédacteur de l’acte de division de rédiger une clause en ce sens, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’acte de division n’avait rien prévu relativement à la servitude et qu’elle n’avait pas relevé d’éléments de nature à démontrer la volonté de l’auteur d’écarter la présomption légale qui s’attachait à la situation de fait constatée (Cass. 3e civ. 28 mai 2003, n°01-00566).

La jurisprudence est ainsi revenue à une interprétation plus raisonnable de l’article 694 du Code civil. Dans un ancien arrêt du 27 janvier 1937 elle avait déjà pu dire, s’agissant des deux conditions posées par ce texte qu’elles « sont nécessaires et suffisantes pour l’établissement des servitudes par destination du père de famille : un signe apparent et l’inexistence de toute convention relative à la servitude dans l’acte séparatif des fonds » (Cass. req. 27 janv. 1937).

S’agissant, enfin, de la charge de la preuve de l’absence de stipulation contraire dans l’acte de division, tout dépend de la nature de la servitude revendiquée.

- S’il s’agit d’une servitude continue et apparente

- Conformément à l’article 692 du Code civil ces seuls caractères suffisent à établir la destination du père de famille, la production d’un titre n’étant pas exigé par cette disposition.

- La charge de la preuve pèsera, dans ces conditions, sur le propriétaire qui conteste l’existence de la servitude par destination du père de famille.

- À cet égard, il pourra produire le titre originel et démontrer qu’il comporte des mentions contraires.

- S’il s’agit d’une servitude discontinue et apparente

- Dans la mesure où l’article 694 requiert la production d’un titre, la charge de la preuve pèse ici sur le propriétaire qui revendique le bénéfice de la servitude du père de famille.

- Il lui faudra alors produire l’acte de division qui ne devra comporter aucune mention contraire.

[1] G. Cornu, Vocabulaire juridique, éd. PUF, 2005